- Фонд прямых инвестиций (PEF) — что это такое? Как устроен? Виды фондов

- Что такое фонд прямых инвестиций?

- Как устроен фонд прямых инвестиций?

- Виды фондов прямых инвестиций

- Куда вкладывает PEF?

- Кто может инвестировать?

- Фонды прямых инвестиций в России

- Что выгоднее: российские или зарубежные фонды?

- Российские инвестиционные фонды

- ✅ Достоинства фондов, торгующихся на Мосбирже:

- Простота покупки и доступность

- Льготы и вычеты

- Покупка на ИИС

- Повышение диверсификации портфеля

- Страхование валютных рисков

- ❌ Недостатки фондов на Мосбирже:

- Высокие комиссии

- Издержки по налогам

- Влияние управляющих компаний

- Ошибки в управлении фондами

- Небольшая СЧА

- Отсутствие дивидендных выплат

- Ограниченный выбор и дублирование

- Зарубежные инвестиционные фонды

- ✅ Достоинства иностранных фондов:

- ❌ Недостатки зарубежных ETF:

- Заключение

Фонд прямых инвестиций (PEF) — что это такое? Как устроен? Виды фондов

Инвестиции в стартапы связаны с рисками , так как по статистике прибыльным оказывается в лучше случае один проект из десяти. Получить прибыль помогает диверсификация. Но частный инвестор даже с большим капиталом вряд ли может достойно произвести диверсификацию, да и не факт, что его вложения окажутся удачными. Поэтому проще вложить средства в фонд прямых инвестиций – капиталом пайщиков будут управлять профессиональные трейдеры , у которых шансов на удачные инвестиции на порядок выше.

Что такое фонд прямых инвестиций?

Фонд прямых инвестиций, а также PEF ( Private Equity Fund) — это что-то среднее между традиционными ПИФами и венчурными фондами . По российской классификации он относится к числу закрытых паевых инвестиционных фондов, так как предполагает коллективное инвестирование в ценные бумаги, причем паи могут приобретать только квалифицированные инвесторы .

В отличие от классических ПИФов, PEF вкладывает средства в акции компаний, которые пока не вышли на IPO , т.е. совершает инвестиции во внебиржевой рынок. Помимо акций, паевой фонд прямых инвестиций может вкладывать средства:

- в облигации непубличных компаний;

- в векселя, расписки и другие долговые расписки компаний;

- паи и акции других фондов, инвестирующих в стартапы.

Конкретная структура активов расписывается в инвестиционной декларации – документе, который определяет инвестиционную стратегию фонда.

С венчурными фондами PEF роднят принципы вложения средств. Если классические ПИФы инвестируют в акции и облигации, находящиеся в обращении на вторичном рынке (т.е. бирже), то фонды прямых инвестиций вкладывают средства напрямую в компании (отсюда и название).

Формы инвестиций бывают разные:

- прямое участие в капитале (приобретение доли);

- покупка долговых бумаг;

- выкуп акций.

Основная цель инвестирования в фонды прямых инвестиций – вывод компании на более высокий уровень (например, на IPO ) с дальнейшей продажей доли или долга . Конечно, выход на биржу – довольно амбициозная цель, и большинство проектов фонд просто доводит до окупаемости и получения стабильной прибыли, а затем перепродает.

Вложения в фонды прямых инвестиций подразумевают достаточно длительный срок участия – в среднем от 5 до 7 лет.

Как устроен фонд прямых инвестиций?

Технически в плане организации инвестиционный фонд прямых инвестиций – это обыкновенное ООО, создаваемое на определенный срок (пока будут работать вложения). В его структуру входят:

- управляющий партнер – физическое или юридическое лицо, которое занимается непосредственно вложением средств;

- ограниченные партнеры – это инвесторы, которые участвуют в капитале фонда.

В роли инвесторов могут выступать не только частные лица, но и другие венчурные и хедж-фонды, банки, управляющие компании, страховые компании, НПФ и т.д. Они приобретают паи, стоимость которых рассчитывается по простой формуле:

- цена пая = активы фонда / число паев.

Очевидно, чем больше стоимость активов фонда, тем дороже стоит пай.

В большинстве случае фонды прямых инвестиций – закрытые, т.е. их паи не обращаются на биржевом рынке и недоступны в прямой продаже, как паи открытых фондов. Погашение паев производится только после расформирования фонда, а не в произвольный период времени.

Фонд прямых инвестиций работает как типичная управляющая компания. Управляющий партнер ищет перспективные стартапы, выбирает форму сотрудничества и вкладывает в компании деньги.

В соответствии с законодательством, доля одного инвестора в PEF не может превышать 10% от общей стоимости активов, а также в один проект не может быть вложено более 10% капитала.

Некоторые фонды работают не напрямую со стартапами, а через портфельные компании – т.е. другие венчурные фонды. Дело в том, что порог входа в венчурные инвестиции довольно высок для отдельно взятого инвестора, а вот в ходе коллективного инвестирования нужную сумму собрать проще.

Виды фондов прямых инвестиций

В мире PEF принято подразделять на три категории:

- Фонды, проводящие выкуп компаний (Buyout funds). Специализируются на непосредственном участии в капитале компании, выкупая доли или контрольный пакет акций, а впоследствии перепродают свой пакет. В США таких фондов порядка 50% общего венчурного рынка, в России так производятся порядка 5% всех сделок.

- Фонды роста(Growth capital funds). Инвестируют в молодые компании на разной стадии развития, главным образом, путем предоставления займов или выкупа долговых бумаг. Выводят компании на более широкие рынки. Контроль за фирмой остается у начальных собственников. Таких фондов в России – абсолютное большинство.

- Венчурные фонды(Venture funds). Вкладывают средства в стартапы, находящиеся на самом начальном этапе развития.

Также фонды прямых инвестиций можно разделить на частные и государственные, отечественные и иностранные. Большинство фондов в РФ – частные и созданные с участием иностранного капитала. Единственный государственный фонд – Российский фонд прямых инвестиций (РПФИ).

Куда вкладывает PEF?

Выбор объектов для вложения средств осуществляется по разным принципам, в том числе по оценочным методикам и на основе инсайдерской информации. Некоторые фонды создаются для вложения в конкретный заранее определенный пул проектов. Наиболее распространенные стратегии:

- скупка залоговых активов по сниженной цене;

- приобретение бизнеса на грани банкротства с выводом на рентабельность;

- вложение в стартапы перед резким рывком;

- покупка недооцененных по мультипликаторам компаний;

- слияние нескольких бизнесов в один;

- вход на нишевой рынок, неинтересный крупным инвесторам.

За свою работу управляющий партнер получает вознаграждение, которое обычно состоит из двух частей: фиксированного, которое выплачивается в любом случае, и переменного, размер которого зависит от эффективности работы. Если фонд работает в убыток, то управляющий получит деньги только за счет «фикса».

Кто может инвестировать?

В России деятельность закрытых паевых фондов прямых инвестиций регулируется Федеральным законом №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а именно разделом «ПИФы для квалифицированных инвесторов».

Как и во все закрытые ПИФы, в PEF, зарегистрированные на территории РФ, могут вкладывать средств только квалифицированные инвесторы. Простым физическим лицам и начинающим инвесторам на этот рынок вход фактически запрещен, и непроста. Без должной подготовки и опыта оценить перспективы того или иного фонда очень сложно, и можно наделать ошибок.

К тому же порог входа в фонды прямых инвестиций обычно начинается от нескольких сотен тысяч, а то и миллионов рублей – такая сумма, понятно дело, отсутствует у большинства россиян.

На Западе фонды прямых инвестиций приравнены к венчурным. Вложения в них могут производить также, как и в России, только квалифицированные инвесторы.

Фонды прямых инвестиций в России

В России фондов прямых инвестиций не так много, если сравнивать с более развитыми в экономическом плане странами. Кроме того, их деятельность более зарегулирована, если сравнивать с законодательством США и Европы. Открыть и управлять венчурными и хеджевыми фондами за рубежом намного проще, чем в РФ. Поэтому многие фонды, работающие на территории России, на самом деле имеют иностранную «прописку» и иностранных инвесторов в качестве основных.

Наиболее крупные российские фонды прямых инвестиций:

- Baring Vostok Capital Partners – один из старейших частных фондов прямых инвестиций, под управлением которого находится более 3,7 млрд долларов;

- United Capital Partners ;

- Alfa Capital Partners;

- Russia Partners ;

- Delta Private Equity Partners;

- Mint Capital;

- Troika Capital Partners ;

- Runa Capital .

Эта индустрия пока находится в стадии развития. Ежегодно появляется большое количество частных фондов, многие из которых создаются для финансирования одного ключевого или ряда мелких, но объединенных по одному признаку, проектов. Например, частные венчурные фонды создаются при предприятиях для развития нового производства, чтобы воспользоваться налоговыми льготами.

В 2011 году был создан государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который играет ключевую роль в привлечении прямых инвестиций в экономику нашей страны. Под его управлением находится более 10 млрд долларов. Среди реализованных фондом проектов – ГК «Дитя и мать», Герофарм, сеть кинотеатров «Каро», строительство ЦКАД 3 и 4, железнодорожного моста между РФ и Китаем, малых ГЭС в Карелии, возведение завода Сибур. Также фонд реализует совместные проекты с Магнитом, Полюсом, Алросой, Газпром нефтью, Лентой, участвует в развитии Московской биржи и биржи металлов.

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

«Занимайтесь любимым делом — только так можно стать богатым».

Источник

Что выгоднее: российские или зарубежные фонды?

Что же лучше для российского инвестора? Для сравнения возьмем инструменты Мосбиржи (ETF и БПИФы) и фонды ETF, торгующиеся на Нью-Йоркской бирже NYSE. Хотя много биржевых фондов есть и на европейских биржах.

Российские инвестиционные фонды

Итак, российским инвесторам наиболее доступны биржевые фонды, представленные на Мосбирже:

- биржевые паевые фонды (БПИФы), основанные в России. Подробная статья о них здесь;

- Exchange Traded Fund или ETF (с англ. биржевой инвестиционный фонд).

ETF Мосбиржи юридически имеют иностранное происхождение, но часто считаются российскими. Почему? Дело в том, что компания FinEx, являющаяся российской в смысле людей, основавших компанию, а также русскоязычного сайта, зарегистрирована в Ирландии. На Мосбирже в данный момент торгуются 16 фондов ирландской FinEx (FXWO, FXIT, FXCN, FXUS и другие) и два фонда люксембургской ITI Funds (RUSE и RUSB). Актуальное количество БПИФ и ETF на Мосбирже можно найти здесь: https://www.moex.com/msn/stock-instruments

✅ Достоинства фондов, торгующихся на Мосбирже:

Рассмотрим эти позиции подробнее.

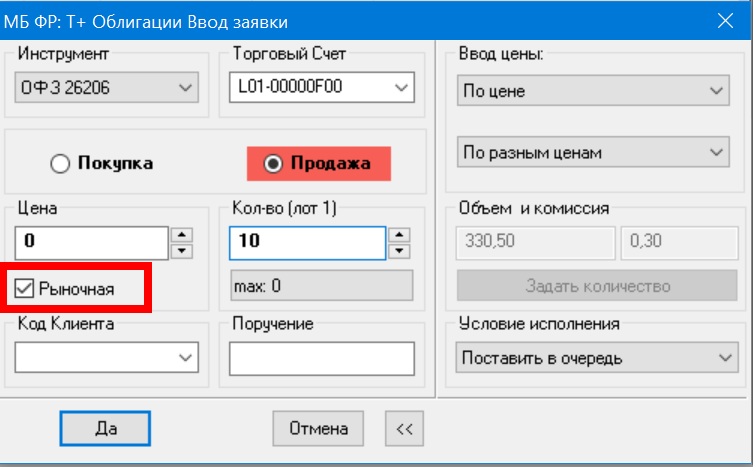

Простота покупки и доступность

Для инвестирования в БПИФы или ETF на Мосбирже потребуется брокерский счет, который можно очень быстро открыть у любого российского брокера. Стандартным торговым терминалом является Quik, который интуитивно понятен. Цена паев инвестиционных фондов не дороже нескольких тысяч рублей, а появившиеся в последний год БПИФ и вовсе устанавливают цену на уровне нескольких рублей за пай, что удобно для реинвестирования.

Кстати, если в одном лоте может содержаться 10, 100 или даже 1000 акций, то в случае инвестиционных фондов доступна покупка всего одного пая фонда. Кроме того, некоторые брокеры, как Тинькофф, предлагают клиентам операции со своими фондами без комиссий. Начинать инвестиции можно с нескольких десятков тысяч рублей, которых должно хватить для разностороннего портфеля.

Льготы и вычеты

Наличие льгот по налогам зависит от юрисдикции финансового инструмента. Биржевые ПИФы не уплачивают НДФЛ с дивидендов и купонных выплат по бумагам отечественных компаний, а ETF обязаны уплачивать. К примеру, SBMX (биржевой ПИФ на индекс Мосбиржи) не платит налог с дивидендов, а фонд на индекс РТС (FXRL) уплачивает с них 10% как ирландская компания. Российский брокер является налоговым агентом, который в большинстве случаев берет уплату налогов на себя.

Российский инвестор, покупающий ценные бумаги на российских биржах и паи открытых внебиржевых паевых фондов, также может оформить вычет за долгосрочное владение. Вычет предоставляется на следующих условиях:

- активы куплены не раньше 1 января 2014 года;

- период владения активами 3 года и более;

- лимит вычета — 3 млн. руб. за каждый год удержания

Получается, спустя 3 года владения ценными бумагами можно освободить 9 млн. руб. прибыли от налога на доходы и рост стоимости активов. Льгота не применяется для ETF, торгующихся на заграничных торговых площадках. Подробная статья про этот тип вычета тут. Кроме того, отдельно стоит выделить свежее положение о нулевой ставке НДФЛ по истечении 5-летнего периода.

Покупка на ИИС

Все биржевые фонды, обращающиеся на Мосбирже, можно приобрести через индивидуальный инвестиционный счет. Это, наверное, наиболее известная инвесторам льгота, реализуемая в виде особого типа брокерского счета (поэтому есть смысл выделить ее отдельно). Число открытых ИИС идет уже на миллионы. Льгота делится на два вида:

- тип А позволяет вернуть 13% от вложенных в инвестиционный счет средств в рамках 400 тысяч рублей в год;

- тип Б полностью освобожден от НДФЛ. Взносы до 1 млн. рублей в год

Но стоит иметь в виду , что американские биржевые фонды, представленные на сайте Санкт-Петербургской биржи, реально обращаются на внебиржевом рынке, поэтому инвестор не может использовать их на ИИС. Отдельная статья про них здесь.

Повышение диверсификации портфеля

Диверсификация — это разделение инвестиций по группам активов, по географическим регионам, отраслям промышленности и т.д. с целью снижения рисков. Кстати говоря, при внимательном рассмотрении эффект от диверсификации сильнее, чем простое усреднение результата ценных бумаг. Почему это так, смотрите тут.

На Мосбирже представлены фонды с активами российских, американских, европейских и азиатских компаний. Есть фонды для вложений в металлы, облигации федерального займа (ОФЗ), еврооблигации и другие активы. Разумеется, выбор скромнее, чем на американских биржах, но базовые финансовые инструменты присутствуют.

Страхование валютных рисков

На фоне ослабления рубля можно вложиться в долларовые финансовые инструменты. Такие активы есть в составе ETF на Мосбирже, например, еврооблигации в долларах (фонд FXRU) или облигации казначейства США (FXTB). Торгуются они как в рублях, так и в долларах. Результат данных ETF зависит в том числе от курсов валют. Каким образом?

При укреплении доллара по отношению к рублю инвестор получает доход от валютной переоценки. Иначе говоря, при слабом падении котировок в долларах и сильной девальвации рубля долларовый доход инструмента будет отрицательным, а рублевый положительным. Удерживая купленные паи больше 3 лет, можно пользоваться налоговыми льготами, рассмотренными выше.

Кроме того, в линейке FinEX есть два фонда с встроенным валютным хеджированием: FXRB и FXMM. Эти фонды торгуются только в рублях, но содержат привязанные к валюте активы: еврооблигации РФ и госдолг США.

Схема хеджирования описывается как комбинация противоположенных своп-контрактов по текущему (покупка валюты) и форвардному (ее продажа) курсу.

Говоря более просто, в этом случае укрепление рубля не будет приводить к снижению стоимости портфеля из-за переоценки валют. Срок контрактов для фондов выше 1 месяц и 1 день соответственно. Подробнее про хеджирование читайте здесь.

❌ Недостатки фондов на Мосбирже:

Высокие комиссии

Комиссионные издержки — это главный недостаток биржевых ПИФов и (хотя в меньшей степени) российских ETF. Минимальная комиссия за управление варьируется от 0,5% до 2% от годовой суммы чистых активов (СЧА), причем может быть заметно выше при малой капитализации фонда. Фонды, торгующиеся на американских биржах, взимают за обслуживание от 0,03%.

Издержки по налогам

Стандартная ставка для фондов, торгующихся на Мосбирже — 13% с прибыли, как с дивидендов, так и с роста стоимости. Если БПИФ с российскими активами освобожден от налогов, то при наличии в фонде зарубежных бумаг ситуация иная.

До июля 2019 для FXUS, FXIT действовала ставка 30% и лишь затем была снижена до 15%. Иначе говоря, по сравнению с американскими ETF (где при получении дивидендов американский брокер удерживает 10% налога, а остальные 3% российский инвестор оплачивает в ФНС) возникает переплата в 2%.

Но заметно хуже то, что в ситуации с БПИФ, инвестирующие в американские бумаги (SBSP, AKSP), налоговая ставка в настоящий момент составляет те же 30%.

Влияние управляющих компаний

Данная проблема свойственна БПИФам, но не ETF. По природе самого инструмента имеется ситуация, когда депозитарий, управляющая компания и маркетмейкер связаны единой структурой (например Сбербанком). В этом может быть некоторый плюс для инвестора: скажем, экономия на комиссиях и других расходах. Но одновременно появляется больше возможностей для манипуляций со стороны УК.

Ошибки в управлении фондами

К ним можно отнести некачественное отслеживание состава бумаг, неточности при копировании индекса (особенно если тот содержит сотни или даже тысячи позиций). Например, фонд может погашать паи, исходя из одних цен, а фактические сделки проводить уже по другим.

К тому же фонд может реинвестировать дивиденды не в момент получения (как учтено при расчете индекса), а спустя некоторое время. В результате отклонения от бенчмарка в документации БПИФ допускаются в диапазоне 5%, что примерно соответствует годовой доходности рынка акций.

Небольшая СЧА

Недостаточная сумма чистых активов часто приводит к тому, что фонды плохо следуют индексам. Низкая СЧА уменьшает доходы управляющих, которые в свою очередь повышают комиссионные. Если расходы на ведение фонда превышают доходы от комиссий, то его закрывают: поэтому показатель суммы под управлением важен для оценки фонда.

На иностранных биржах риском закрытия обладают фонды с десятками миллионов долларов (особенно если прежде этот показатель был заметно выше), в российских условиях фонду рекомендуется иметь не менее нескольких сотен миллионов руб.

Отсутствие дивидендных выплат

Все БПИФ реинвестируют дивиденды, как и почти все ETF на Мосбирже. В случае FinEX это объяснялось повышением налога на дивиденды с 9% до 13% несколько лет назад. БПИФ же наследники внебиржевых паевых фондов, которые дивиденды тоже не платили. Впрочем, есть отдельные исключения.

В целом, данный факт можно считать не недостатком, а просто особенностью российских фондов. Но в силу этой особенности инвестор может получить доход только при продаже фонда по более высокой, чем при начальной покупке, цене. Дивиденды же поступают на брокерский счет независимо от котировок.

Ограниченный выбор и дублирование

Для создания базового портфеля представленных на Мосбирже фондов достаточно. Но, к примеру, там нельзя приобрести ликвидные фонды недвижимости или сделать выбор между фондами с акциями роста и стоимости, разной капитализации и др.

Ограничивает выбор и дублирование фондов, например, наличие нескольких БПИФ на индекс Мосбиржи. Последнее, видимо, было вызвано желанием ряда компаний «словить хайп» на новом рыночном инструменте. Наконец, многие БПИФ просто покупают зарубежные ETF, добавляя к ним свою комиссию – что тоже можно рассматривать как более дорогой дубликат, адаптированный для Мосбиржи.

Преимущества фондов Мосбиржи

Недостатки фондов на Мосбирже

- доступность для российского инвестора;

- наличие налоговых льгот и вычетов;

- использование ИИС;

- диверсификация по странам и валютам;

- страхование валютных рисков (хеджирование)

- высокие комиссии;

- высокие налоговые издержки по отдельным БПИФ;

- влияние управляющих компаний (характерно для БПИФ);

- нет выплат дивидендов;

- ошибки в управлении фондами;

- небольшая сумма чистых активов;

- ограниченный выбор фондов

Зарубежные инвестиционные фонды

Большинство ETF представлены на американских биржах, например, на Нью-Йоркской бирже NYSE. Продвигают их такие компании, как IShares, State Street, Vanguard, Invesco и другие.

✅ Достоинства иностранных фондов:

- Низкие комиссионные — 0,03-0,5% от суммы чистых активов в год у большинства крупных ETF. Более высокие комиссии редки и обычно связаны с бумагами развивающихся стран, а также с маржинальными фондами;

- Дивидендные выплаты осуществляют все американские ETF и часть европейских. Значит, держатель может рассчитывать на регулярный доход. Кроме того, американские ETF не уплачивают налоги с дивидендов от акций компаний США;

- Американские ETF более точно отслеживают индексы, чем российские. Сказывается опыт и умение управляться с большими денежными потоками;

- У американских биржевых фондов отклонение рыночной цены паев от справедливой (т.е. суммарной стоимости бумаг, из которых состоит пай фонда) минимально. Спреды более низкие, в отличие от российских фондов;

- Средства инвесторов защищены. В США брокерские счета страхуются на сумму до $500 тысяч благодаря SIPC. Страховка выплачивается в случае банкротства брокера или отзыва у него лицензии. Страховая сумма для инвесторов, работающих с европейскими брокерами, составляет в среднем 20 тысяч евро. В России подобных гарантий государство не дает;

- На NYSE можно приобрести фонды с активами развитых и развивающихся стран из почти любых отраслей: нефтедобыча, строительство, энергетика, IT-сфера и т.д. Средняя стоимость пая всего несколько десятков долларов, реже 200-300$.

❌ Недостатки зарубежных ETF:

- Чтобы приобрести ETF, не торгующиеся в России, надо открыть счет у зарубежного брокера. Через российских брокеров они доступны только квалифицированным инвесторам;

- Часто высокие комиссии. Например Saxo Bank взимает 10 долларов за сделку, немногим меньше ряд доступных россиянам американских брокеров. Может быть комиссия 30-50 долларов за вывод средств. Но покупка иностранных ETF через отечественных брокеров тоже не дешева, к тому же есть и доступные зарубежные варианты: Interactive Brokers, Captrader;

- Отсутствие российских налоговых льгот на ИИС и ЛДВ, но не исключена возможность 5-летней льготы (см. ранее). Кроме того, нужно отчитываться перед ФНС. При большом количестве сделок или ежемесячных дивидендах придется потратить больше времени на декларацию;

- Вкладывая в ETF, не торгующиеся в России, стоит учитывать риски санкций: если иностранный брокер прекратит сотрудничество с гражданами РФ, придется перевести активы к другому брокеру. Как это сделать, см. здесь. При этом риск невозврата средств из зарубежного брокера очень невысок, так как это не в интересах российских властей

Преимущества ETF зарубежных бирж

Недостатки ETF зарубежных бирж

1. низкие комиссии за управление;

2. наличие дивидендных выплат;

3. высокая точность слежения за индексом;

4. мин. отклонение от справедливой цены пая;

5. защищенность инвестиций;

6. огромный выбор фондов, средняя стоимость пая несколько десятков долларов

1. нужен зарубежный брокер или квал. статус;

2. часто высокие брокерские комиссии за сделку;

3. отсутствие / меньшее количество налоговых льгот;

4. санкционные риски (возможен вариант с переводом активов к другому брокеру);

5. для открытия счета рекомендуется сумма от 4-5 тысяч долларов

Заключение

В результате ряда разнонаправленных факторов нельзя однозначно сказать, что либо российские, либо зарубежные фонды будут лучше для каждого инвестора без исключений. Кого-то может привлекать защита зарубежного брокерского счета и вариант хранения средств вне России, тогда как другие предпочитают российскую поддержку и возможность решать проблемы по российскому законодательству. Кому-то важнее глубоко диверсифицированный портфель, других больше привлекает налоговая льгота на ИИС. И т.д.

Если считать превосходство в комиссиях зарубежных фондов над российскими в среднем на 1%, то налоговая льгота в 13% будет отбиваться примерно 10-15 лет, что одновременно является средним инвестиционным горизонтом для многих инвесторов. И чем длиннее срок инвестиций, тем более выгодными становятся низкозатратные зарубежные фонды. Общая сравнительная таблица:

Источник