- ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: История государства и права зарубежных стран. Часть2

- НАСТРОЙКИ.

- СОДЕРЖАНИЕ.

- СОДЕРЖАНИЕ

- Японский подданный сун дзин создал политическую организацию целью которой являлось

- Ghost of Tsushima против реальной истории. Исторический контекст

- Первое монгольское вторжение в Японию. Падение Цусимы

- Реальные самураи, какие они были. Важна ли была «честь»

- Кто такие ронины?

- Исторично ли снаряжение Дзина Сакая

- Достоверно ли показан остров Цусима

- Были ли представители нетрадиционной ориентации в Японии/Цусиме

- Atogaki

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: История государства и права зарубежных стран. Часть2

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

Авторский коллектив:

Л.М. Гудошников, доктор юридических наук, профессор — гл. 6, 15, 23.

О. А. Жидков, доктор юридических наук, профессор — предисловие (совместно с Н. А. Крашенинниковой), гл. 3 (§ 1, 2, 3, 5, 6), 7, 16, 18–21.

Н. А. Крашенинникова, доктор юридических наук, профессор — предисловие (совместно с О. А. Жидковым), гл. 3 (§ 4), 4,5, 8, 11, 13, 14.

О. Л. Лысенко, кандидат юридических наук — гл. 22 (совместно с В. А. Савельевым).

А. А. Мишин, доктор юридических наук, профессор — гл. 2.

В. А. Савельев, кандидат юридических наук — гл. 22 (совместно с О. Л. Лысенко).

В.Н. Струнников, доктор юридических наук, профессор — гл.12.

С. В. Чиркин, кандидат юридических наук, доцент — гл. 1, 9, 10, 17.

Предлагаемая читателям книга является второй частью учебника для студентов-юристов, вышедшего в свет в издательстве ‘Норма’ в 1996 г. Первая его часть посвящена истории государства и права древнего мира и средних веков. Вторая часть учебника включает в себя историю государства и права нового и новейшего (XX в.) времени.

Структурно вторая часть распадается на три раздела. Первый раздел — история государства нового времени, второй раздел — история государства в XX в., третий — история права нового и новейшего времени.

Переход человечества от средневековья к новому времени берет свое начало еще в XV–XVI вв., т. е. в эпоху Возрождения и Реформации. Именно в это время начинается переворот, прежде всего в политическом и правовом сознании людей и в экономике, которая все больше ориентируется на капиталистическое предпринимательство. Но применительно к предмету данного учебника, т. е. к той общественной сфере, которая непосредственно связана с политикой и государством, новое время исчисляется обычно с английской и французской революций XVII–XVIII вв.

Именно с этого рубежа мировой истории идет процесс утверждения современного государства, которое принципиально отличается от рассматриваемой в первой части государственности предшествующих эпох. Это государство, несмотря на многочисленные препоны на его пути, в том числе и на попятные движения, определило магистральный путь развития цивилизации — путь к свободному предпринимательству, демократии, законности, к правовому государству, которое зиждется на гражданском обществе.

В это время было положено начало представительному правлению, которое по мере своего развития обеспечило участие все более широких слоев населения в государственной жизни. В передовых государствах человек и гражданин получил невиданные ранее в истории политические права и гражданские свободы, что сделало возможным более полную реализацию политического потенциала общества.

Второй раздел данного учебника посвящен развитию государственности в XX в. Такое структурное и хронологически определенное выделение XX в. имеет свой резон. Оно оправдано тем, что XX в. в результате научно-технической, информационной, демографической и т. п. революций был ознаменован крупными переменами в экономической и социальной жизни.

Этот век оставил особенно заметный след в политико-государственной сфере, причем не только благодаря развитию демократических институтов, но и благодаря двум кровопролитным мировым войнам, нацизму и военным диктатурам. Во многих странах, особенно в новых молодых государствах, можно видеть настоящий калейдоскоп форм государственного правления, военные и военно-гражданские диктатуры, превосходящие по своей жестокости все виданные ранее в истории. Все это свидетельствует о противоречивости исторического процесса, притом, что в XX в. доминировали идеи демократии, социальных компромиссов, господства права.

Выделение истории государства XX в. вызывается и небывалой ранее активностью государств, в том числе и демократических, во всех сферах общественной жизни: в экономике, политике, идеологии, в социальной сфере.

В XX веке, особенно во второй его половине, государство в развитых странах мира все больше берет на себя ответственность за общественный прогресс, за проведение сильной социальной политики, за предотвращение военной, термоядерной опасности, за меры, направленные на устранение угрозы человечеству экологической катастрофы.

Что касается последнего раздела учебника, посвященного истории права в новое и новейшее время, то следует заметить, что он не содержит в себе каких-либо существенных и четких внутренних хронологических рубежей. Современное право, утвердившееся в результате упомянутых выше революций, основанное на новых принципах, развивалось в отличие от государства более плавно, эволюционно.

Право в меньшей степени, чем государство, испытывает на себе последствия политических катаклизмов. Оно в большей мере сориентировано на удовлетворение глубинных и всесторонних потребностей человеческого общения. Присущая праву преемственность делает нецелесообразным рассмотрение его раздельно по двум самостоятельным периодам.

Принципиальные методологические подходы авторского коллектива определены еще во введении к первой части учебника. Суть их сводится к тому, что государство и право рассматриваются не в формационном плане, а как составной элемент общецивилизационного процесса.

Этими подходами руководствовались авторы и во второй части учебника. Они поставили своей задачей показать читателям общемировой процесс развития государства и права как движение от менее сложных к более сложным политико-правовым формам. В этом процессе авторы отмечают как позитивный, так и негативный исторический опыт.

Исходя из того же общецивилизационного подхода, авторы на конкретном историко-правовом материале нового и новейшего времени показывают, что, несмотря на многочисленные проявления регресса в политической жизни, демократическое и правовое государство приобретает в наше время все большую общечеловеческую ценность, активно участвует в решении все новых и новых проблем, встающих перед обществом.

Во второй части учебника в большей степени, чем в первой, используется наряду с конкретно- историческим подходом также и метод сравнительного анализа. Этот метод становится особенно необходимым, поскольку политико-правовая география (по сравнению с древним миром и средними веками) значительно усложнилась. На политической карте мира появилось большое число новых государств, которые имеют свои самостоятельные политические и правовые системы.

Для того чтобы дать студентам представление о происходящих глобальных процессах развития государства и права, авторы, прибегая к этому методу, рассматривают историю не только отдельных государств, но и историю государств целых регионов или даже континентов. Что касается отдельных государств, то авторы, прежде всего выделяют так называемые великие державы, а также те государства, история которых оставила заметный след в развитии цивилизации.

Раздел I. История государства в новое время

Источник

Японский подданный сун дзин создал политическую организацию целью которой являлось

Буржуазная революция 1911—1912 гг. длилась год, который по лунному календарю назывался «синьхай», поэтому ее назвали Синьхайской. Делегаты революционных провинций 29 декабря 1911 г. в Нанкине провозгласили образование Китайской республики и избрали президентом Сунь Ятсена. В Пекине вся власть перешла к генералу Юань Шикаю, который добился отречения от престола Цинской династии. После этого Сунь Ятсен отказался от поста президента в пользу генерала. Однако после прихода к власти Юань Шикай предпринял ряд шагов для установления своей личной диктатуры, реформы были приостановлены, парламент превратился в пустую говорильню, страна оставалась расколотой.

Синьхайская революция 1911—1912 гг. свергла маньчжурскую династию, но Китай объединить не удалось. На севере страны и в ряде других провинций еще сохраняли власть феодалы со своими вооруженными отрядами. Надежды Китая на то, что Парижская мирная конференция избавит страну от держав, разделивших ее на сферы влияния, не оправдались.

Национальная великая революция 1920-х гг. Весной 1925 г. в Китае началась новая революция. Она представляла собой сложное переплетение различных движений: общенациональной антиимпериалистической борьбы за независимость страны, самостоятельных выступлений рабочих, городских низов и крестьянства. Возглавляла революционное движение партия во главе с Сунь Ятсеном, получившая новое название — «Национальная партия Китая» (Чжунго гоминьдан). В историю она вошла как партия Гоминьдан. Генерал Чан Кайши руководил правительством. В 1926—1928 гг. Чан Кайши во главе армии совершил поход по северным провинциям. Завершив объединение Китая, Чан Кайши начал капиталистическую модернизацию страны по западноевропейской модели.

В течение десятилетия до японской агрессии Гоминьдан провел в Китае существенные преобразования в духе капиталистической модернизации. Была создана государственная банковская система, поощрялось развитие государственного и частного секторов в промышленности. Были введены основы трудового законодательства, улучшающие положение городских рабочих. Это обрекло на неудачи попытки коммунистов укрепить свое влияние в городах. В условиях мирового экономического кризиса основные отрасли промышленности ежегодно в среднем давали прирост продукции на 6%. Однако аграрная реформа так и осталась незавершенной.

Чан Кайши (1887—1975)

Китайский политический, военный деятель. Вырос в семье торговца. Получил традиционное конфуцианское образование. Окончил военную школу в Японии. Принимал участие в Синьхайской революции 1911 — 1912 гг. и свержении маньчжурской династии. Сотрудничал с Сунь Ятсе-ном. В 1923 г. Чан Кайши был послан Сунь Ятсеном в Москву во главе военной делегации для переговоров об оказании военной помощи республиканскому правительству. Уже тогда Чан Кайши относился с недоверием к коммунистам и их планам мировой революции. В 1925 г. после смерти Сунь Ятсена Чан Кайши сосредоточил в своих руках всю полноту гражданской и военной власти, укрепил свои позиции в органах Гоминьдана. После поражения в гражданской войне (1946—1949) вместе с 2 млн сторонников выехал на Тайвань, где продолжил свою политику капиталистической модернизации.

Во внешней политике правительство Чан Кайши стремилось ликвидировать иностранные концессии. Важной мерой было восстановление в 1928 г. таможенной автономии, сорвавшей расчеты великих держав на «открытые двери» в Китае. В таких условиях не приходилось рассчитывать на иностранную финансовую помощь. Десять лет реформ Чан Кайши (1928—1937 гг.) начали менять облик Китая. В 1934 г. Чан Кайши восстановил культ почитания Конфуция и объявил о начале «движения за новую жизнь», за возрождение конфуцианских идеалов. Среди конфуцианских принципов Чан Кайши выделил три: 1. «Соблюдение ритуала» — соблюдение правил, законов и норм, принципов поведения, основанных на уважении к начальству и старшим. 2. «Справедливость». 3. «Скромность».

У коммунистов было другое представление о будущем страны. Компартия имела иную программу возрождения Китая, и ее поддерживал Коминтерн: продолжение революции и завоевание власти в форме советов, развертывание аграрной революции, наступление на капиталистические элементы.

Поражение движения под лозунгом советов. Гражданская война (1928—1937). Еще в 1920-х гг. в Южном и Центральном Китае коммунисты создали так называемые освобожденные районы, где советы выступали как органы власти. Однако наступление армии Чан Кайши вынудило китайскую Красную армию отступить в глухой северо-западный район с центром в городишке Яньань. Советское движение в Китае потерпело поражение.

Источник

Ghost of Tsushima против реальной истории. Исторический контекст

Бережное отношение к японской культуре и истории – вот главный ингредиент успеха Ghost of Tsushima. Постараемся разобраться, во всём ли была исторически достоверна «Призрак Цусимы», и углубимся в историю Японии той эпохи.

Проект Sucker Punch, поступивший в продажу 17 июля, стремительно бьёт все рекорды и заслуженно занимает первые места в чартах. В Японии меньше чем через неделю закончились дисковые версии Ghost of Tsushima, и компании Sony пришлось их как можно скорее допечатывать. Что вызвало такой ажиотаж в Стране восходящего солнца? Почему японские разработчики видеоигр сокрушаются над тем, что не они создали эту игру?

Первое монгольское вторжение в Японию. Падение Цусимы

Хан Хубилай, внук Чингисхана, к 1274 году завоевал территории от Днепра до Кореи и Китая. Следующей его целью была Япония, в которую в 1266 году он отправил своего посла с письмом императору Камэяма. В нём были выдвинуты следующие требования: либо острова сдаются Хубилаю, платят дань и он становится их вассалом, либо начнётся полномасштабное сражение.

Хан не знал того, что императорская персона хоть и почиталась прилюдно, но на деле была просто публичной фигурой, а правил Японией сёгунат Камакура во главе с сёгуном Ходзё Токимуне. Он держал послов на острове почти полгода, а после прогнал прочь, сказав, что Япония не подчинится требованиям Хубилая и будет сражаться. Это было большое оскорбление для хана, поэтому он начал собирать свои войска. Изгнанные послы за время пребывания в Киото смогли разузнать больше о культуре японцев, их вооружении и тактике ведения боя. В будущем это даст свои плоды во время экспансии монголов.

К 1274 году Хубилай-хан отправил в Японию через Корейский пролив 900 кораблей, а по сохранившимся свиткам армия вторжения составляла 30 тысяч воинов. Первым препятствием на его пути были острова Цусима и Икисима. Но сёгунат Камакура не послал из столицы воинов на защиту собственных территорий – они бы просто не успели прийти вовремя. Потому самураи Цусимы были вынуждены самостоятельно сдерживать натиск монгольской армии. Как можно догадаться, у них ничего не вышло. Буси, которые привыкли сражаться в битвах лицом к лицу, были ошарашены тем, как вели себя захватчики.

Выслав самого смелого воина на берег Комода, куда высадились монголы, самураи увидели, что лучники хана открыли по нему огонь, а не выслали своего сильнейшего воина в ответ, как было заведено. Армия Хубилая была дисциплинированной, сражалась под управлением полководца и действовала сообща, в отличие от самураев, которые чтили только личные заслуги и не дрались плечом к плечу.

В первой атаке японские солдаты потерпели сокрушительную неудачу, и из ста человек вернулся всего один. Они не смогли пробить защиту монгольской армии из своих луков, а китайские воины в числе армии Хубилая закидывали их взрывными снарядами и расстреливали ядовитыми дротиками. В итоге нападения на Цусиму захватчики потеряли приблизительно 1000 человек, сломили дух защитников и прошлись по всему острову, вырезав около 6000 душ гражданского населения.

Идентичную картину можно наблюдать и в начале сюжета Ghost of Tsushima, так что можно с уверенностью сказать, что разработчики ответственно подошли к этому аспекту истории. Даже главный протагонист Дзин Сакай гипотетически мог существовать в реальной Цусиме 1274 года, поднимая собственный народ на восстание против монгольского захватчика, но об этом «свитки монгольского вторжения» умалчивают. Да и вряд ли бы он делал это методами, которые показаны в игре.

Реальные самураи, какие они были. Важна ли была «честь»

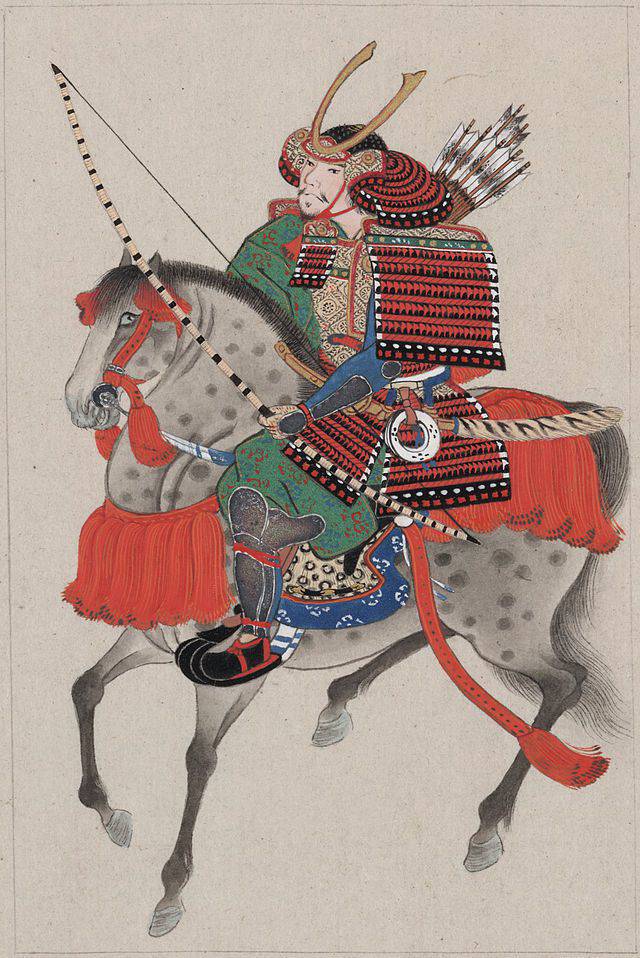

Изначально они носили название моно-но-фу, дословно – «человек с предметом», а в случае «буси» воинов – это были люди с оружием. Слово самурай дословно переводится как «несущий службу». Они не были ни земледельцами, ни крестьянами – это были профессиональные военные, которые зарабатывали на хлеб именно своим мастерством. Нанимали в их ряды аристократов и сынов влиятельных личностей, а также опытных наездников и конных лучников. Титул «самурай» также передавался по наследству.

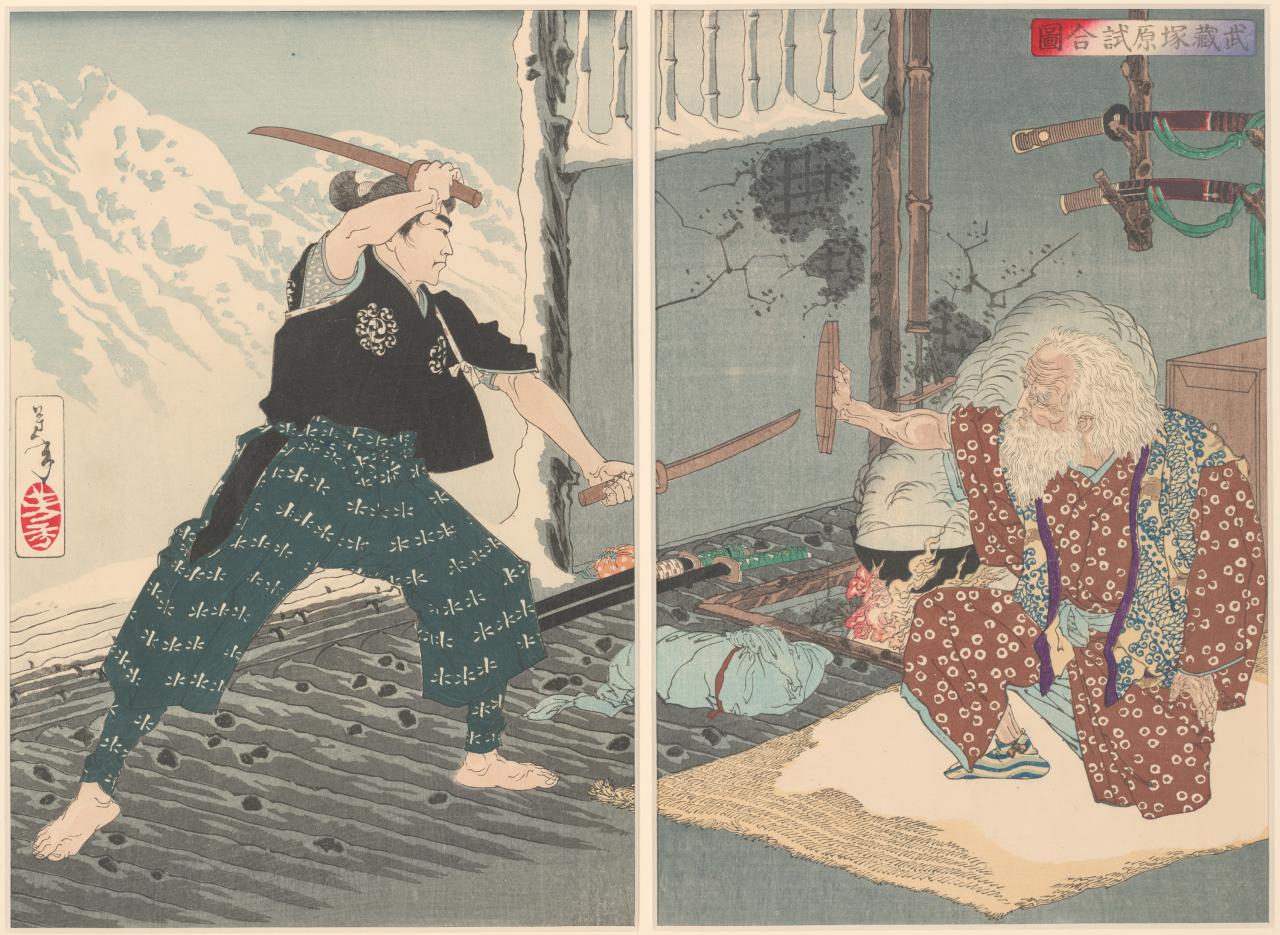

С образом, который сложился о самураях, благодаря фильмам и массовой культуре, реальный воин того времени не имел ничего общего. Это были конные наездники, ведь аристократам не пристало ходить пешком. Вооружены они были луками юми, длина которых достигала 2,5 метров. Клинок для них был оружием «последнего шанса», а обычно они использовали нагинаты – односторонние изогнутые клинки с длинными рукоятями, больше похожие на глефы.

В Ghost of Tsushima есть самурай, который в первую очередь полагается на свой лук, – сэнсэй Исикава. Он покинул службу из-за некого «инцидента» с его прошлым учеником, и именно у него Дзин учится обращению с луком. Но в остальных случаях Sucker Punch представляют самураев в привычном для массовой аудитории виде, а нагинаты и вовсе никто не использует.

В «Призраке Тсусимы» можно встретить и женщину-самурая, госпожу Масако, прототипом которой является реальный исторический персонаж Ходзё Масако. Правда, она не имела такой трагедии в жизни, как в игре, и умерла в 1225 году.

Женщина-воин – это не дань моде или продвижение «сильных и независимых» героинь, как может подумать игрок. «Онна-бугэйся», «женщина, владеющая боевыми искусствами», существовали в реальной феодальной Японии. Они, как и мужчины, были из знатного рода и обычно обучались фехтованию или базовым приёмам рукопашного боя, чтобы хоть как-то защитить себя в случае нападения. Если мужья уходили на войну, онна-бугэйся оставались единственными защитниками родного дома и очага.

Но играла ли какую-то роль честь в жизни самураев? В Ghost of Tsushima сюжетная линия Дзина Сакая – это путь от бесстрашного воина, который принимает бой с врагом лицом к лицу, до бесчестного и наносящего удар в спину Призрака. Пропагандировали ли самураи честность и храбрость в открытом бою? Действительно ли было зазорно бить исподтишка или же это даже поощрялось?

По некоторым данным, самураи чтили кодекс «Бусидо», или в переводе «Путь воина», однако учёные расходятся во мнениях, существовал ли он на самом деле. Как и «Кюба-но мити», или «Путь лука и скакуна», это был свод неписаных правил. Путь воина зародился в 12-13 веках и окончательно сформировался только в 15-16 веках.

В «Бусидо» есть некоторые догматы насчёт чести и храбрости, из них можно узнать, что:

- храбрость, честность и преданность – главные добродетели самурая;

- если воин умирает, он должен встретить смерть с улыбкой на лице и именем господина на устах;

- каждое слово самурая – чистая правда, и ему даже не нужно приносить клятв, а если он не уверен в своих словах, то должен молчать;

- самурай должен помнить – смерть всегда рядом, а значит принять её он должен с честью.

Перед боем армий всегда выезжал самый смелый воин, который долго перечислял свою родословную и подвиги своих предков, вызывая на бой самого сильного самурая из стана врага. Такие сражения могли продолжаться по нескольку часов, ведь победивший солдат мог вызвать на бой кого-то ещё или отказаться от него вовсе, и тогда вместо него выходил новый самурай. Именно эта традиция сыграла с японцами злую шутку во время атаки монголов на Цусиму – они просто не ожидали, что армия Хубилая не будет соблюдать обычаи.

Однако, несмотря на почитание честности и храбрости, ничего зазорного в том, чтобы нанести удар в спину не было. Позором было умереть от удара в спину – значит, воин убегал с поля боя. А ещё у самураев был специальный стиль боя – иайдзюцу, который практиковал неожиданный удар клинком прямо из ножен. Похожую технику можно видеть во время мини-игры «Противоборство» в проекте Sucker Punch. Правда, Дзин Сакай делает это лицом к лицу со своими противниками, перед этим вызывая их на бой, но и мучений от убийства монголов в спину он не должен был испытывать.

Кто такие ронины?

Были среди самураев и те, кто покидал своего господина и клан с позором. Их называли ронинами, что в переводе означает «человек-волна», в том смысле что они были свободны как вода и «перетекали» с места на место.

Такие воины могли быть уволены и разжалованы из «самураев» за какой-то проступок или могли уйти из армии по собственному желанию. Если первые старались заслужить прощение своего клана или господина, то вторые старались занимать полувоенные должности или становились преступниками. Некоторые ронины, так как были умелыми воинами, могли брать себе учеников, и на деньги, полученные с обучения, существовали. Другие же становились телохранителями у купцов или головорезами в крупных городах, где их нанимали для «грязной» работы.

Самураи презирали ронинов и очень редко нанимали их в свои ряды. Хотя некоторые из них добровольно покидали службу и становились отступниками, чтобы совершить какой-то дерзкий или рискованный поступок и не запятнать честь клана, а после возвращались к своему господину или домой.

Однако в глазах простолюдинов ронины были героями. Самураи, которые могли делать с крестьянами, что им было угодно, погибали от клинков странствующих воинов, а значит их гнёт и влияние постепенно угасали.

В Ghost of Tsushima ронины показаны как банда «Соломенные шляпы». Они были какое-то время на службе у дяди главного героя, господина Симуры, дзито (смотрящим) Цусимы, но это было до монгольского вторжения. Под руководством друга Дзина Сакая, Рюдзо, «Соломенные шляпы» пытались выжить после атаки захватчиков и найти себе хоть какое-то пропитание. Их дальнейшая судьба не даёт усомниться в том, что ронины не просто так презирались самураями, но это уже территория спойлеров.

Исторично ли снаряжение Дзина Сакая

Как уже было сказано выше, самурай – это в первую очередь конный лучник, а не боец ближнего боя. Это подтверждают не только исторические источники, но и вид защиты, который использовали японские воины в бою.

О-ёрои – самурайские доспехи, которые во время эпохи правления сёгуната Камакуры уже бесчисленное количество раз улучшались и переделывались. Самый известные и привычные массовому зрителю, они постоянно изменялись, чтобы обеспечивать эффективную защиту от… стрел.

Большая часть доспеха была плетёной, и выпущенный из лука снаряд мог попросту не пробить его. На шлемах были специальные «ушки», которые могли отпружинить стрелы или удар мечом, метящие в голову. Даже плетёные пластины, которые весят на плечах самурая, нужны для защиты во время стрельбы из лука. Когда лучник прицеливается, одна пластина уходит за спину, защищая хозяина сзади, а вторая защищает руку с луком и часть лица, обеспечивая безопасное ведение боя.

В Ghost of Tsushima большое количество доспехов, но именно о-ёрои использовались в то время самураями. И Sucker Punch очень умело воспроизвели образ воина, проработав защитное облачение Дзина Сакая.

Не обошлось и без фантазии, ведь при улучшении родового доспеха клана Сакай на плечах героя появляются железные рукава, выглядящие как чешуя, железный нагрудник и железный шлем. Данный металл в эпоху сёгуната Камакуры был роскошью, а потому таких доспехов у клана Сакай быть не могло. Хотя самая стандартная версия брони отца Дзина выглядит реалистично: железный нагрудник с плетёными пластинами, закрывающими ноги, и маска, которая прикрывала лоб, виски и щёки. Такое снаряжение глава клана мог себе позволить.

С оружием разработчики поступили иначе, чтобы сохранить привычный образ самурая и развязать себе руки во время проработки боевой системы.

Дзин Сакай не использует нагинату, хотя и владеет как длинным, так и коротким луком. Вместо неё главный герой носит привычные «дайсё», или «пару мечей»: катану и танто. Проблема в том, что такого вида меча, как «катана», в 1274 году ещё не существовало. Самураи в ту эпоху использовали более изогнутые «тати», подвешенные на специальных верёвочках с левой стороны лезвием вниз. Катана же появилась только в 15 веке, имела меньший угол изгиба клинка и носилась острой частью лезвия вверх, за поясом, и не в паре с танто, а вместе с вакидзаси – мечом поменьше.

В Ghost of Tsushima помимо основного вооружения присутствует ещё и вспомогательное, такое как дымовые и пороховые бомбы и кунаи. В 1274 году японцы знать не знали ни о кунаи, ни о бомбах, которые они впервые увидели как раз у монголов, и те их страшно напугали. Присутствие этих предметов в игре обосновано образом синоби, который впоследствии обретёт Дзин Сакай, став Призраком Цусимы. Какой же может быть ниндзя без кунаи и дымовых шашек?

Достоверно ли показан остров Цусима

В обзоре на Ghost of Tsushima я написал об острове такие слова: «игровой его прототип включает в себя всю Японию тех времен, будто являясь вертикальным срезом». Настоящая Цусима не имеет ни заснеженных гор, ни огромных городов посреди топи, ни золотых лесов. Однако в игре есть места, которые существуют и по сей день на острове.

Например, Золотой храм, представленный в «Призраке Цусимы», — это храм Бансё из восточной части Цусимы. Он имеет такие же большие и длинные ступени, однако архитектура в нём намного более скромная, чем показано в игре. Храм находится в смешанном лесу, но на золотой он совсем не похож. А ещё его построили только в 1615 году и во времена монгольского вторжения до его возведения оставалось 300 лет.

Ещё одно знаменитое место – пляж Комоды. Именно там происходила битва между монголами и сотней самураев в реальном 1274 году. Сейчас на пляже даже стоит специальный монумент, который посвящён той самой битве за Цусиму.

В одной из миссий «История древних героев», игрок должен найти расположение святилища по пути из фиолетовых цветов, в окружении которых медитировал древний лучник Тадаёри. Они росли большим ковром по части локации, и это реальное явление на острове. Хризантемы расцветают в конце марта и держат свой цвет до середины апреля, раскидываясь по каменистой береговой линии. А ещё это символ и одна из известнейших достопримечательностей Цусимы.

Были ли представители нетрадиционной ориентации в Японии/Цусиме

В современной Японии мужеложство считается табу, однако так было не всегда. В Ghost of Tsushima присутствуют несколько человек с нетрадиционной ориентацией, а их чувства и гомосексуальность завуалирована в паре диалогов. Но могли ли они существовать на самом деле?

С приходом буддизма в религиозную жизнь японцев были переняты многие традиции у Китая. Воздержание от половой жизни поощрялось у последователей буддизма, но секс не был запрещён. Более того, связь между мужчинами считалась просто «потерей контроля над собой», а вот половая связь с женщиной была более осуждаемой.

Одним из обычаев стала связь между мужчинами – учителем и учеником. Она имеет название «сюдо» и начала практиковаться с 15 века. Юноши достигали 10-20 летнего возраста и обучались у самураев, были их помощниками, оруженосцами или слугами. Но в то же время между ними были отношения, чтобы воспитывать в молодых людях самоотверженность и храбрость, ведь они безрассудно бросались на защиту своего сэнсея из-за их связи. Половая жизнь с женщинами не возбранялась, но отношения между мужчинами были чем-то более благородным.

Имела ли место связь между женщинами – определить сложнее. Однако эротические поэмы гомосексуального содержания сохранились: их писали японские девушки для своих «партнёрш», и это никак не порицалось. Из этого факта можно сделать вывод, что нетрадиционные отношения между женщинами всё же были, но насколько они были открытыми – неясно.

Atogaki

Sucker Punch скрупулёзно изучили японскую историю времён Камакурского сёгуната, проанализировали её и сделали проект, который бережно относится к реальным событиям, но и не боится использовать штампы. Именно баланс между этими двумя вещами сделал Ghost of Tsushima такой популярной не только в Японии, но и во всём мире.

При создании этого текста использовались разнообразные источники, но выделить хочется книгу Мацуо Курэ «Самураи. Иллюстрированная история». Опираясь на неё, проверялись ресурсы, из которых бралась информация для этого анализа, но многие факты взяты из книги господина Курэ. Если вам интересна история Японии от самого зарождения самурайского сословия и до его конца – это будет идеальный вариант, чтобы начать знакомство или углубить знания о ней.

Источник