Высокотехнологичный сектор экономики инвестиции

Привлечение инвестиций в инновационный сектор является важным вопросом, однако основным барьером для развития перспективных проектов на ранних стадиях является отсутствие доступного финансирования.

Для устранения таких барьеров Правительство Российской Федерации проводит комплексную работу, направленную на совершенствование условий для привлечения инвестиций в инновационный сектор экономики.

Важную роль в стимулировании привлечения финансирования в инновационный сектор экономики играет сформированная система институтов инновационного развития, которая включает в себя в том числе АО «РОСНАНО», Фонд инфраструктурных и образовательных программ, АО «РВК», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»). Институты развития выступают в качестве катализаторов частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающий доступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым и информационным ресурсам.

Более того, институты развития задействованы в качестве участников и ответственных исполнителей в реализации большинства национальных проектов Российской Федерации (например, в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Наука», «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Экология»).

Основные результаты за 2019 год

- Разработаны проект Стратегии развития венчурного рынка и план по ее реализации, которые в настоящее время дорабатываются совместно с участниками рынка.

- Формирование законодательных условий для создания фондов прямых и венчурных инвестиций за счет средств бюджетных инвестиций.

- Принят федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на регулирование краудфандинговой деятельности и поддержку ее развития.

- Проведена актуализация стратегических документов институтов развития с целью переориентации их деятельности на достижение целей и задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

- Создание совместных венчурных фондов с иностранными государствами, направленных на развитие двустороннего сотрудничества в сфере инноваций.

Основные задачи на 2020 год

- Утверждение Стратегии развития венчурного рынка и план по ее реализации.

- Разработка предложений по изменению законодательства, направленных на либерализацию венчурного рынка в соответствии с порочением Президента Российской Федерации от 18 сентября 2019 г по итогам заседания наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», встречи с лидерами технологических проектов и компаний НТИ и посещения выставки «Конструкторское бюро АСИ».

- Разработка единого похода координации деятельности и оптимизации функций институтов развития.

Источник

Инвестиции в высокотехнологичный бизнес

Рост инвестиций в высокие технологии является залогом качественного роста экономики и основной экономической модели развитых стран мира. Это определяет способность страны удерживать конкурентоспособные позиции на глобальных рынках, прежде всего в сфере науки и технологий.

Как известно, лидерами по разработке и внедрению инновационных решений в производство являются Германия и Япония. Уже сейчас в этих странах более двух третей предприятий являются высокотехнологичными. При этом доля государства в финансировании исследований, в среднем, составляет не более 30%. Оставшиеся 70% средств восполняет венчурный капитал. Проще говоря — это деньги частных инвесторов.

Бизнес в России с большой неохотой идет в высокие технологии. И это понятно — ему нужна быстрая прибыль и минимум рисков. Гораздо проще и быстрее сделать деньги на низкотехнологичном бизнесе — обслуживать насущные потребности — кормить, одевать, строить.

Технологии давно и прочно отработаны, спрос устойчив, конкуренция преодолима. Продукция, используемая в низких технологиях, уже произведена кем-то, никакого ноу-хау не нужно, остается только довести ее до ума, превратив в востребованный товар.

Тем не менее, именно в периметре высоко-средне-технологичного бизнеса создаются товары с высокой добавленной стоимостью, существенной частью которой является интеллектуальная собственность. Именно эти товары могут достойно конкурировать как на внутреннем, так и на внешних рынках и обеспечивать преимущества перед другими игроками.

Во главе любого инновационного производства стоят значительные инвестиции в научные исследования и опытно-конструкторские разработки, а также высококвалифицированный дорогостоящий персонал. Финансовая поддержка от государства в текущих условиях весьма ограничена.

Поэтому, вся надежда современной перспективной науки связана именно с частными инвесторами. Не решив вопрос финансирования, говорить о создании какого-то высокотехнологичного бизнеса нельзя. Добавим сюда большую проблему с налоговым законодательством, в котором прогнозировать риски просто невозможно и административные барьеры.

Капитала требуется много, сроки окупаемости большие. Венчурное предприятие впервые может выйти на фондовый рынок в лучшем случае через 3-7 лет после вложений в стартап, поэтому инвестор не рассчитывает на получение прибыли ранее этого срока. На весь этот период вложенный в компанию венчурный капитал неликвиден, а реальная величина прибыли становится известной только после выхода предприятия на фондовый рынок, когда инвесторы получают доход за счет продажи своего пакета акций желающим за сумму, существенно превышающую объем первоначально вложенных в компанию средств.

И это «превышение» может быть весьма впечатляющим. После отсева неудачных проектов венчурные фонды добиваются многократного роста стоимости стартапов, развившихся в крупные компании — от 2 до 1000 раз по сравнению с вложенными средствами. Средневзвешенная доходность венчурных фондов составляет 30-40 процентов годовых, наиболее умелые венчурные капиталисты получают доходность 70-100 процентов и выше. В России есть фонды, показывающие текущую доходность больше 50%. Подобную невероятно высокую прибыльность в случае успеха может обеспечить только венчурный бизнес.

Опыт показывает, что около 90% всех инновационных проектов не выходят на рынок, останавливаясь на стадии опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. Зато оставшиеся 10% рентабельных проектов окупают не только средства, вложенные непосредственно в них, но и в те 90%, которые не вышли на рынок. Поэтому в целях минимизации риска венчурные инвесторы, как правило, распределяют свои средства между несколькими проектами, и в то же время несколько инвесторов могут поддерживать один проект — во всем мире венчурный капитал в основном акционерный.

В случае неуспешного развития компании инвестор теряет все вложенные средства. По этой причине, чтобы по возможности снизить риски, фонды стремятся непосредственно участвовать в управлении предприятием, входя в совет директоров. Для этого же при венчурном финансировании применяется поэтапное выделение ресурсов в виде небольших траншей, когда каждая последующая стадия развития предприятия финансируется в зависимости от успеха предыдущей.

Многие уверены, что продвигать высокотехнологичное производство в России практически невозможно, и в отраслях, связанных с инновационными проектами, мы не можем конкурировать с миром. Исключение составляет разве что сфера IT, в которой есть ряд российских компаний, которые весьма успешны и известны в мире.

Идеи высокотехнологичного бизнеса рождаются и реализуются людьми, имеющими хорошее техническое образование, которые, как известно, сегодня в стране в большом дефиците. Дело усугубляется и «утечкой мозгов» — переманивания высококлассных специалистов иностранными компаниями. «Кормить нужно лучше, они и не улетят» — цитата, определяющая решение этой проблемы. Поэтому инвесторами в бизнес-план заранее закладываются огромные расходы на разработку продукта, требующую проведения большого количества операций, и на персонал необходимой для этого квалификации. Бизнес-план нужен четкий, подробный, и, главное — долгосрочный. С пониманием того, что в первые годы придется только вкладывать и прибыль тоже направлять на дальнейшее развитие компании.

Говорить о показателях доходности венчурного инвестирования в России пока еще рано, статистики пока нет, как нет и большого желания российских инвесторов вкладываться в высокотехнологичный бизнес. Единичные компании, сделавшие своим направлением инвестиции в инновации и наукоемкие технологии, являются свидетельством скорее того, что не всё определяется большими и быстрыми деньгами.

Вложение денег в отечественную науку, развитие инновационных производств, подготовка и укрепление прочной технологической базы российской экономики движимы верой в пусть нескорый, но гарантированный ее прорыв. Нужно уметь смотреть за горизонт, и тех, кто это делает, год от года становится все больше.

Экономически стабильное государство — вот, пожалуй, конечная цель компаний, вкладывающих немалые деньги в высокие технологии. Связь науки и экономики прокомментировал Олег Поляков, генеральный директор «Петон Инвест Технолоджи»: «Научные разработки, которые находят реальное применение в практике, способствуют увеличению объемов производства, расширению технологической базы. Инжиниринговый холдинг «Петон» тесно взаимодействует со многими ведущими специалистами в сфере наукоемких технологий, имеет свой научно-исследовательский и опытно-конструкторский проектный институт, в котором ведутся разработки новейших технологий добычи и переработки углеводородов».

Инвестирование высокотехнологического бизнеса — сложное, но в то же время и очень перспективное дело, значимое для общества и государства.

Вложение капиталов в демонстрирующие потенциал быстрорастущие предприятия — основная форма реализации технологических инноваций. А это значит, что коммерциализация результатов научных исследований в наукоемких и, в первую очередь, в высокотехнологических областях, пожалуй, один из немногих факторов развития российской промышленности и прикладной науки.

Источник

Вложить и заработать после пандемии: 4 перспективные отрасли

В период пандемии коронавируса некоторые отрасли экономики сильно пострадали. Локдаун вынудил людей сидеть по домам, отказаться от походов в рестораны, кино, поездок за границу и многих других привычных вещей. Но с появлением вакцин экономика постепенно восстанавливается.

«РБК Инвестиции » спросили у экспертов, в какие отрасли лучше всего вложиться, чтобы заработать на восстановлении российской и мировой экономики после пандемии.

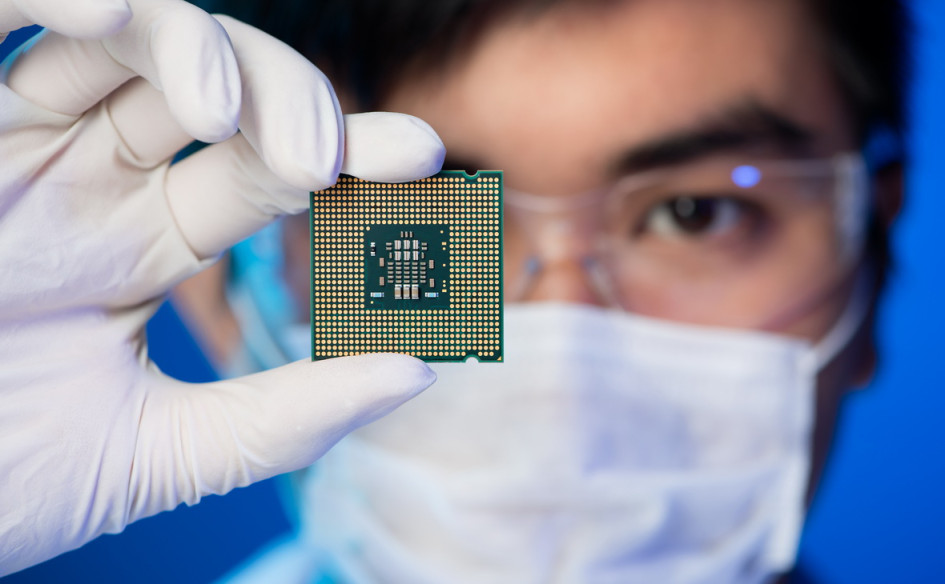

1. Технологии: сохранят актуальность и после пандемии

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов полагает, что бумаги компаний, которые ускорили цифровую трансформацию после пандемии, сбавят обороты, хотя и продолжат расти — например, удаленные сервисы и интернет-реклама.

Аналитик «Финам» Юлия Афанасьева считает, что интернет-торговля, а также IT-разработчики, которые обеспечивают удаленную работу и ее безопасность, будут по-прежнему актуальны. Схожие отрасли назвал и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов: электронная коммерция, полупроводники, электромобили, высокотехнологичные компании.

Перспективными продолжают оставаться новые технологии, Big Data, искусственный интеллект, считает Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» и старший вице-президент ВТБ. По его словам, также стоит обратить внимание на социальные сети, платежные системы, производителей полупроводников — незаменимой составляющей «умной» техники.

«Мир все больше движется в сторону цифровых технологий. Как это банально ни звучит, но лучшая инвестиция — это акции компании, сочетающей в себе рост от здоровой социальной жизни вокруг с движением в сторону цифрового мира», — отметил начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Resеarch» Антон Затолокин.

Куда вложиться: по мнению Затолокина, среди российских компаний такими свойствами обладает «Яндекс» благодаря мощным сегментам бизнеса: интернет-рекламы и такси. Акции компании стоят недешево, но в долгосрочной перспективе у нее есть все шансы остаться одним из технологических лидеров России, полагает Затолокин.

Для снижения рисков и диверсификации портфеля можно выбирать биржевые фонды ( ETF ). Гаврилов выделил фонды от управляющей компании FinEx:

FXUS — ETF, который вкладывается в бумаги крупнейших американских компаний. Он покрывает 85% фондового рынка США и доступен на Мосбирже;

FXIT и FXIM — аналогичные по составу фонды, которые инвестируют в IT-сектор США. Например, в Apple, Alphabet, Netflix, Snowflake и другие компании.

2. Здравоохранение: недостаток финансирования привел к недооцененности акций

Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» полагает, что сейчас стоит обратить внимание на сегменты, которые еще не попали в поле зрения основной массы инвесторов.

«Например, как ни странно, это отрасль здравоохранения. Из-за пандемии она была недофинансирована на протяжении целого года: частные клиники были вынуждены закрываться, у страховых компаний сократился приток премий, снизились продажи медицинских инструментов и оборудования», — пояснил Емельянов.

Емельянов отметил, что из крупных американских компаний с капитализацией более $10 млрд большинство самых неодооцененных — это больницы, страховщики и аптеки.

Афанасьева видит перспективы в производителях лекарств, которые сейчас делают ставку на разработки препаратов против коронавируса и его последствий, а не на вакцины. Карта с производителями вакцин на рынке уже разыграна, сказала она.

Куда вложиться: по мнению Емельянова, среди качественных и недооцененных медицинских компаний можно выбрать аптечную сеть CVS, страховую компанию Cigna и провайдера медуслуг Universal Health Services. Эксперт отметил, что все они доступны на Санкт-Петербургской бирже.

Квалифицированные инвесторы могут выбрать зарубежные биржевые фонды. По словам аналитика, они включают в себя не только эти бумаги, но и многие другие достойные акции из сферы здравоохранения:

Health Care Select Sector SPDR Fund (тикер XLV, активы на $24,6 млрд) — это самый ликвидный и крупный из подобных фондов, считает Емельянов. «Правда, в его портфеле присутствуют крупные фармкомпании, которые из-за истории с вакцинами имеют сейчас ограниченный потенциал. Например, Johnson & Johnson и Pfizer. Их лучше брать отдельно на снижении», — отметил эксперт.

Более точечный и потенциально более доходный вариант инвестирования — это фонды, которые сфокусированы на провайдерах медуслуг и поставщиках медицинского оборудования, полагает аналитик. Например, iShares U.S. Medical Devices (IHI) и iShares U.S. Healthcare Providers (IHF).

3. Финансы: пандемия пощадила сектор и помогла заработать

Емельянов также выделил финансовый сектор как «еще одну отрасль роста на ближайшее будущее». Банки положили в резервы значительную часть прошлогодней прибыли, чтобы застраховаться от потерь по кредитам из-за роста заболеваемости и безработицы. Однако волны дефолтов не произошло.

Дефолт — это невыплата долга или процентов по нему. Дефолт могут объявить не только обычные люди, но также компании и государства. Если в стране обесценилась валюта, то она не может расплатиться с внешними и внутренними долгами.

«Пандемия мягко обошлась с финансовыми компаниями: инвестиционные подразделения хорошо заработали на трейдинге, а платежные и финтех-сервисы сильно расширили клиентскую базу», — отметил аналитик «Фридом Финанс».

Денег в экономике стало больше, после пандемии люди будут чаще переводить и зачислять средства на счета. Реальные ставки растут вместе с инфляцией, а инвестиционная активность не снижается, рассказал эксперт.

Реальная процентная ставка — это процентный доход, из которого вычли инфляцию. Он показывает покупательную способность денег инвестора.

Куда вложиться: по мнению Емельянова, в 2021 году могут вырасти бумаги платежных систем PayPal и Visa, а также банков JPMorgan и Citigroup. Они торгуются на Санкт-Петербургской бирже и доступны неквалифицированным инвесторам.

Тем, у кого есть выход на зарубежные площадки, стоит обратить внимание на диверсифицированные фонды банковского и финансового секторов, считает аналитик. Например, Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

4. Облигации развивающихся стран: долги растут из-за пандемии

«За пределами США интересный сейчас сегмент — это облигации развивающихся стран. Не акции, которые явно перегреты из-за ажиотажа вокруг Китая, а именно долговые бумаги», — рассказал Емельянов.

Из-за пандемии коронавируса во всех государствах дефициты бюджетов достигли многолетних рекордов. Долги развитых стран относительно ВВП выше, однако риски там меньше. А чем меньше риск, тем ниже доходность.

Поэтому хорошо заработать сейчас можно только на бумагах крепких «середнячков», полагает эксперт. Например, Бразилии, ЮАР и Мексики. По мнению аналитика, эти страны вряд ли скатятся в дефолт, но готовы платить купоны по ставкам вдвое и втрое выше долларовой инфляции.

Куда вложиться: неквалифицированные инвесторы в России могут вложиться в облигации развивающихся стран только с помощью классических паевых фондов. Пример такого фонда — «Долговые рынки развивающихся стран» от банка «Уралсиб».

Он вкладывается только в государственные бумаги и инвестирует в американский iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB), повторяя его динамику за вычетом собственной комиссии. В ETF входят облигации Катара, Саудовской Аравии, Турции, России, Филиппин и других государств.

Квалифицированные инвесторы могут купить этот ETF самостоятельно. Это самый крупный в мире фонд на бонды развивающихся стран. Купонный доход, выплачиваемый в виде дивиденда, у него составляет сейчас 4% годовых в долларах.

Кроме того, эксперт советует присмотреться к менее крупному фонду VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond (EMLC). Его дивиденд составляет 5% и потенциал роста выше, отметил аналитик. EMLC в отличие от EMB инвестирует в облигации, выпущенные в местных валютах.

«Сейчас большинство валют развивающихся стран недооценено на 5-10%, поэтому помимо купонов в этом году фонд местных бондов может дополнительно принести 5-10% прироста», — сказал Емельянов.

Стоит ли вкладываться в пострадавшие отрасли?

Мнение о том, что после пандемии акции таких секторов, как транспорт, авиакомпании, сфера туризма и отельный бизнес, взлетят в цене — самое распространенное. Однако от них можно ждать только краткосрочного роста — такая возможность подходит лишь спекулянтам, которые вкладываются лишь на несколько месяцев, заявила Юлия Афанасьева.

«Пандемия действительно серьезно подкосила указанные отрасли, но их упадок начался за несколько лет до появления коронавируса. Вряд ли после пандемии интерес к услугам и товарам компаний из указанных отраслей будет стабильно расти. Всплеск, а потом, если ничего глобально не изменится в их подходе к ведению дел — откат в прошлое», — сказала Афанасьева.

По мнению Валерия Емельянова, самые очевидные инвестиционные идеи, связанные с восстановлением после COVID-19, по большей части уже отыграны.

«Акции авиакомпаний, нефтяных корпораций, автомобильных компаний, ресторанов и отельных сетей, которые сильнее прочих пострадали из-за локдаунов, сейчас уже нельзя назвать недооцененными», — отметил он.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Источник