- Ложные воспоминания: почему не все, что мы помним, было на самом деле

- А был ли Дед Мороз

- Грехи нашей памяти

- Сколько было бунтовщиков

- Потерялся в магазине

- Верим в хорошее

- Здесь помню, здесь не помню

- Вся жизнь перед глазами

- Мы перекраиваем свою память

- Такое изменчивое прошлое. Почему мы помним то, чего никогда не было

- Читайте также

- Может быть интересно

- Поэтому в следующий раз, когда вам нужно будет принять какое-то решение, основываясь на своих воспоминаниях (например, в суде признать человека виновным), подумайте, насколько эти воспоминания реальны.

- В результате она пришла к выводам о том, что воспоминания пластичны и мозг порой намеренно изменяет их в угоду задаваемым вопросам.

- Формирование ложной памяти

- Читайте также

- Все эксперименты говорят о том, что ложные воспоминания требуют включениянашего воображения. При этом если мы воображаем последствия события, которое с нами произошло, то чем они драматичнее и необычнее, тем более «живым» кажется ложное воспоминание.

- Мозг и ложная память

- Может быть интересно

Ложные воспоминания: почему не все, что мы помним, было на самом деле

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Правда ли то, что вы помните? Мы привыкли думать, что память устроена, как книга. Когда мы вспоминаем, мы будто открываем нашу память на нужной странице и читаем текст. Мы обычно думаем, что станицы памяти могут потускнеть, потеряться, а что-то нам самим хочется вырвать из книги с клочьями, чтобы забыть.

Однако современные исследования показали: память не книга, воспоминания не статичны, они могут меняться время от времени, пополняться новыми деталями и фантазиями. О том, как понять, где реальность, а где вымысел, читайте в материале m24.ru.

А был ли Дед Мороз

– Я помню, что в детстве перед Новым годом ко мне пришли Дед Мороз и Снегурочка. Родители впервые их пригласили, хотели сделать необычный подарок. Но я испугалась посоха Деда Мороза, заплакала и все испортила, – рассказывает мне недавно моя старшая сестра Лена. У нас с ней разница в возрасте почти 10 лет.

– Лена, все было не так, – перебиваю я сестру. – Это ко мне пришел Дед Мороз, и я его испугалась. Даже фотографии есть в детском альбоме, как я рыдаю, сидя у них на коленях. Тебе тогда было лет 15, ты могла их сама испугать.

Фото: ТАСС/Иван Гущин

Мы немного спорим, кто же был героем истории и решаем, что это все же была я. Удостовериться помогли фотографии. С фактами не поспоришь.

Почему произошла путаница? Ведь у нас с сестрой большая разница в возрасте, и на первый взгляд сложно перепутать, к кому пришел Дед Мороз.

Исследователи памяти говорят, что искажения воспоминаний происходят постоянно. Каждый раз, когда мы вспоминаем и рассказываем семейные истории, мы как бы проживаем их снова и в этот момент можем случайно присвоить себе те воспоминания, которые с нами не происходили.

Грехи нашей памяти

Психологи утверждают: воспоминания изменчивы, со временем они могут искажаться или отмирать.

«Наши воспоминания в некоторой степени являются ложными, поскольку каждый акт памяти включает в себя процессы воображения и реконструкции», – пишет в своих научных работах профессор психологии МГУ имени Ломоносова Вероника Суркова.

Американский психолог Дэниел Шектер 15 лет назад в статье с громким названием «Семь грехов памяти», описал накопившиеся в психологии претензии к недостаткам памяти. Перечислим главные из них.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

- Во-первых, люди не запоминают многое, что потом могло бы им пригодиться и забывают то, что уже знают.

- Во-вторых, они часто не могут в нужный момент вспомнить что-то нужное и забыть что-то ненужное, избавиться от навязчивых воспоминаний.

- В-третьих, мы забываем источники информации.

- В-четвертых, наши воспоминания – это сплав, где перепутаны события прошлого и то, что мы думаем об этих событиях сейчас.

- В-пятых, наши воспоминания схематичны и скудны на детали.

Сколько было бунтовщиков

В современной науке один из главных исследователей памяти – американский психолог Элизабет Лофтус. В экспериментах она доказала, что наводящие вопросы экзаменатора могут влиять на воспоминания испытуемых.

Она провела эксперимент, в котором 40 испытуемым показывали ролик, где восемь студентов-бунтовщиков громили университетскую аудиторию. После просмотра видео испытуемых разделили на две группы. Первую группу спросили: «Был ли лидер четырех бунтовщиков, которые ворвались в аудиторию, мужчиной?». Вопрос для второй группы звучал так: «Был ли лидер 12 бунтовщиков, которые ворвались в аудиторию, мужчиной?».

Фото: ТАСС/Zuma Calvelo

Спустя неделю испытуемых снова опросили. Ученые выяснили, что в группе, где в наводящем вопросе анкеты шла речь о четырех бунтовщиках люди говорили, что видели в среднем 6,4 бунтовщика на видео. В группе с наводящим вопросом о 12 бунтовщиках испытуемые в среднем говорили, что видели 8,85 бунтовщика. Напомним, всего было восемь.

Так, ученые доказали, что наводящие вопросы и свидетельства других очевидцев событий могут искажать наши воспоминания.

Потерялся в магазине

Кроме того, Лофтус доказала, что память можно не только изменить с помощью наводящих вопросов, но и вообще в сознание человека можно легко внедрить ложное воспоминание.

Первый эксперимент на эту тему проводился еще в 1995 году. Испытуемым рассказывали истории, которые как будто бы случились с ними в раннем детстве, а потом просили их рассказать подробности этих воспоминаний.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Участники эксперимента верили в то, что информация достоверна и получена психологами от членов их семей, тогда как в действительности это были «псевдособытия», которые никогда с ними не случались.

В исследовании около 25 процентов испытуемых удалось убедить, частично или полностью, что в возрасте 5–6 лет они надолго потерялись в большом супермаркете, были весьма напуганы и, в конце концов, спасены кем-то из взрослых и возвращены родителям. Причем многие испытуемые потом дополняли свои «воспоминания» красочными подробностями. Феномен был назван «потерялся в магазине».

Верим в хорошее

Психологов настолько вдохновили эксперименты Лофтус по внедрению ложных воспоминаний, что потом они стали повторять эти исследования снова и снова. В чем только не убеждали людей.

Например, что в детстве испытуемые попали в больницу во время семейного праздника, или что они чуть не утонули в озере и спасатели их еле вытащили из воды, или что на них напало бешеное животное и покусало их, или что они лично встречали Багза Банни в Диснейленде (чего не могло быть, так как это персонаж студии Warner Brothers).

Исследования показали, что в среднем каждый третий (30 процентов) присваивает себе ложные воспоминания, начинает верить в них и даже дополняет их выдуманными деталями и эмоциональным отношением.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

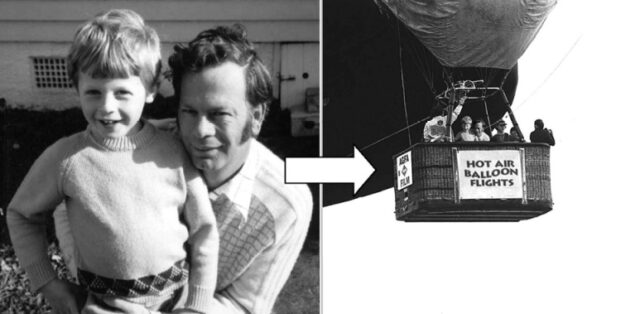

Эксперименты также показали, что мы больше склонны присваивать позитивные ложные воспоминания, чем негативные. В то, что человек в детстве летал с родителями на воздушном шаре, поверили 50 процентов испытуемых. В то, что в детстве они проходили неприятный ректальный осмотр с применением клизмы, удалось убедить не многих.

Здесь помню, здесь не помню

Ученые выяснили, что в стрессовой ситуации память подводит. Например, очевидцы преступлений обычно не могут вспомнить, как выглядел преступник, в чем он был одет, куда побежал. Но зато помнят четко какую-нибудь мелкую и неожиданную деталь, например, марку пистолета, из которого стрелял преступник. Феномен был назван «фокусировка на оружии».

Выявленные ошибки памяти поставили под вопрос достоверность свидетельских показаний при раскрытии преступлений.

Вся жизнь перед глазами

Как отмечают исследователи, память нам нужна, чтобы ориентироваться в жизни, принимать верные решения и хорошо адаптироваться к обстоятельствам. Именно поэтому мы лучше помним то, что используем в повседневной жизни и забываем то, что нам не пригодилось, например, школьную программу по алгебре.

В стрессовой ситуации многие люди говорят, что помнят, как у них «вся жизнь промелькнула перед глазами».

Профессор МГУ Вероника Нуркова в научной статье «Проблема неточности воспоминаний в перспективе многокомпонентной модели памяти» объясняет этот феномен тем, что в ситуации угрозы жизни наша память не знает, какая именно информация нам сейчас нужна, чтобы выжить. Поэтому память подгружает в наше сознание сразу серию жизненно-значимых событий, которые с нами происходили из долговременной памяти. Это нужно, чтобы мы смогли опереться на свой жизненный опыт, сориентироваться в ситуации, принять верное решение и спасти свою жизнь.

Мы перекраиваем свою память

Получается интересная закономерность. С одной стороны, память влияет на нашу жизнь, мы принимаем решения опираясь на нее и наше представление о себе зависит от наших воспоминаний. С другой стороны, память определяется настоящим, а не прошлым. Все, что мы помним, зависит от того, что с нами происходит сейчас.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

«Память человека – не просто собрание всего, что с ним происходило в течение жизни, это нечто большее: воспоминания – это еще и то, что человек думал, что ему говорили, во что он верил, – утверждает Элизабет Лофтус. – Наша сущность определяется нашей памятью, но нашу память определяет то, что мы из себя представляем и во что склонны верить. Создается впечатление, что мы перекраиваем свою память и становимся воплощением собственных фантазий».

Источник

Такое изменчивое прошлое. Почему мы помним то, чего никогда не было

Человеческая память кажется самым простым и естественным источником знаний о прошлом. Но надежна ли она? Ведь память — это не набор данных, а сложная система связей, с помощью которой мы постоянно заново реконструируем собственную историю. Никита Отставнов рассказывает о том, как политические взгляды, внешнее давление и сконструированные артефакты могут заставить нас изменить представления о прошлом.

«Вы помните,

Вы всё, конечно, помните…»

С. Есенин, «Письмо к женщине»

Жизнь каждого человека — настоящее сокровище. В течение многих лет мы выстраиваем крепкие отношения, достигаем успеха в карьере, создаем семью, открываем что-то новое для себя, путешествуем. Однако мы социальные существа, и наша жизнь сильно зависит от общества. Один человек способен испортить жизнь другому в одночасье — неверным выбором или словом.

Так произошло с 27-летним Майклом Грином. В 1983 году четверо мужчин похитили и изнасиловали женщину из города Хьюстон. Полицейские не смогли сразу их поймать, но вскоре обнаружили двоих, включая Майкла Грина, которые подходили под описание преступников. Мужчин показали жертве, которая ответила (основываясь на еще свежих воспоминаниях), что они не похожи на тех, кто совершил над ней надругательство.

Читайте также

Полиция продолжила расследование и спустя некоторое время показала женщине фотографии возможных преступников. Среди этих фото было изображение Майкла Грина. Тогда женщина указала на Грина как на виновного. Через некоторое время полицейские повторили эксперимент, и вновь Майкл Грин был идентифицирован в качестве нападавшего. Женщина, по ее собственным словам, была полностью уверена в том, что он является преступником. Следуя ее показаниям, суд приговорил Грина к 75 годам заключения.

И вот спустя 27 лет, в 2010 году, ДНК-тест показал абсолютную невиновность Грина, после чего тот был реабилитирован. Несмотря на «счастливый конец» истории, мужчина потерял в тюрьме 27 лет жизни. За этот срок он лишился семьи, не смог проводить своих родителей в последний путь, не построил успешной карьеры. В том же году еще 258 ДНК-тестов привели к реабилитации и оправданию других невинно осужденных.

Может быть интересно

Этот случай, описанный в книге «Психология опознания очевидцев» (The Psychology of Eyewitness Identification) Джеймса Лампинена, отлично иллюстрирует ситуацию, когда мы сохраняем ложные воспоминания ( конфабуляции ): события или детали, которые на самом деле не имели места в реальности. Этот феномен прекрасно демонстрирует подвижность нашей памяти, которая увеличивается с возрастом (растет и количество конфабуляций).

Поэтому в следующий раз, когда вам нужно будет принять какое-то решение, основываясь на своих воспоминаниях (например, в суде признать человека виновным), подумайте, насколько эти воспоминания реальны.

Среди исследователей ложных воспоминаний Элизабет Лофтус — наиболее известный сегодня специалист. Свои научные изыскания она начала с поиска ответов на вопросы: насколько точны воспоминания очевидцев преступлений, можно ли этими воспоминаниями управлять. В ходе нескольких экспериментов она смогла обнаружить ряд интересных особенностей нашей памяти, ранее не известных человечеству.

В эксперименте с очевидцами преступлений Лофтус проверяла точность их памяти, а также факторы, которые на эту точность могли повлиять. Она показывала людям фильмы о дорожно-транспортных происшествиях, после чего задавала вопросы, которые касались самих событий или же каких-то деталей. К примеру, она спрашивала респондентов, видели ли они разбитую фару. Несмотря на то что никакой разбитой фары в видео не было, респонденты через некоторое время отлично вспоминали ее. На вопрос «Как быстро двигались машины в момент, когда они врезались друг в друга?», Лофтус получала ответ о более высокой скорости, чем если спрашивала: «С какой скоростью двигались машины в момент удара?» Задавая респондентам определенные вопросы, приглашая их затем вспомнить, что они видели в фильмах, Лофтус убеждалась, что участники помнят и разбитые фары, и более высокую скорость.

В результате она пришла к выводам о том, что воспоминания пластичны и мозг порой намеренно изменяет их в угоду задаваемым вопросам.

Что же может случиться, если такое произойдет с очевидцами реальных преступлений или следователями?

Вопрос — не единственный способ создать ложные воспоминания. Любая дезинформация, которая накладывается на неокрепшую или ослабленную память, способна искажать наши воспоминания. Бывает, что предвзятое освещение событий в СМИ служит причиной появления у нас ложных воспоминаний.

Другой пример дезинформации — фотографии. Как вы знаете, они часто играют роль улик в уголовных делах. В 2002 году группа ученых во главе со Стивеном Линдси доказала, что сфабрикованные фотографии могут создавать конфабуляции. Исследователи показывали 20 взрослым людям фотографии событий, которые произошли с ними в возрасте от четырех до восьми лет. Три фотографии представляли значимые реальные события (день рождения, отдых с семьей). Еще одна показывала значимое ложное событие: полет на воздушном шаре с кем-то из членов семьи. Через 7–16 дней участников трижды интервьюировали о событиях, показанных на фотографиях. Оказалось, что около половины из них приняли ложные воспоминания за свое действительное прошлое (в особенности к третьему интервью).

В 2005 году Э. Лофтус вместе с коллегами решила проверить, как ложные воспоминания о прошлом могут изменить поведение людей сегодня. Они попросили участников эксперимента заполнить опросник о личности и предпочтениях в еде. Через неделю участники вернулись в лабораторию и им показали обработанные результаты — персональную историю пищевых предпочтений в раннем детстве. Участники верили, что показанные результаты были индивидуальны и базировались исключительно на их ответах.

Однако на самом деле анкета составлялась особым образом: в ней содержались вопросы, характеризующие типичные предпочтения детей (например, надо было оценить фразу: «Шоколадный торт на день рождения сделал вас счастливым ребенком»), и одно утверждение, которое формировало ложную память: для одной половины участников — «Вы заболели после того, как съели яйцо, сваренное всмятку», для другой — «Вы почувствовали себя плохо после того, как съели огурец с укропом».

Через некоторое время испытуемых вновь попросили заполнить опросник о пищевых предпочтениях. Оказалось, что участники, прочитавшие в первых опросниках об отравлении огурцом с укропом, которое далее было отражено в их персональной истории пищевых предпочтений, теперь выразили меньшую готовность употреблять пищу, в состав которой входили эти ингредиенты. Ровно такая же ситуация сложилась для группы, которая «отравилась» яйцами всмятку. Предпочтения людей изменились под влиянием ложной памяти.

Наверное, один из самых известных экспериментов Э. Лофтус — это история о потерянном мальчике. В оригинальном исследовании участвовал 14-летний мальчик Крис, для которого Лофтус вместе с его матерью и старшим братом составили описание трех реальных событий из детства ребенка и одного ложного. Крису дали задание «на проверку памяти»: необходимо было ежедневно в течение пяти дней описывать детали этих четырех событий. Если Крис не мог вспомнить какие-то детали, он должен был написать: «Я не помню». Ложное воспоминание рассказывало о том, как в пятилетнем возрасте Крис потерялся в торговом центре в Вашингтоне, куда его семья часто ходила на шопинг. Крис сильно испугался, начал плакать, пока незнакомый старик не помог ему найти родителей.

Парадоксально, но, каждый раз вспоминая о ложном событии, Крис описывал всё больше и больше подробностей: от своих мыслей до деталей окружающей обстановки. Через несколько недель исследователи взяли у Криса интервью об этих событиях и попросили оценить ясность воспоминания по шкале от 1 (плохо помню) до 11 (отлично помню). Ложному воспоминанию Крис поставил оценку 8, которая была второй по величине. Крис припомнил подробности о магазине игрушек, в котором заблудился, об одежде спасителя и т. д. В конце эксперимента ученые признались, что одно из воспоминаний — ложное, и попросили Криса предположить, какое именно. Мальчик выбрал одно из настоящих воспоминаний. Подобные результаты повторились позже с 24 другими участниками.

Возможно, воспоминание о том, как ребенок заблудился в торговом центре, само по себе не слишком редкое. Оно могло случиться с каждым из нас в той или иной мере. Поэтому Айра Хайман и его коллеги решили проверить: а что если ложное воспоминание касается более редкого события, например госпитализации. Они использовали такую же процедуру имплантации ложных воспоминаний: три реальных события и одно вымышленное (ночная госпитализация из-за высокой температуры). Участники знали, что их будут интервьюировать о событиях их детства, о которых рассказали родители. Они думали, что цель эксперимента — сравнить воспоминания родителей и их.

После первого интервью, когда участники вспомнили все возможные детали, их просили продолжить обдумывать эти события. Через неделю участники проходили второе интервью, где смогли вспомнить 84% настоящих событий и 20% ложных, включая такие детали, как пол доктора и метод лечения.

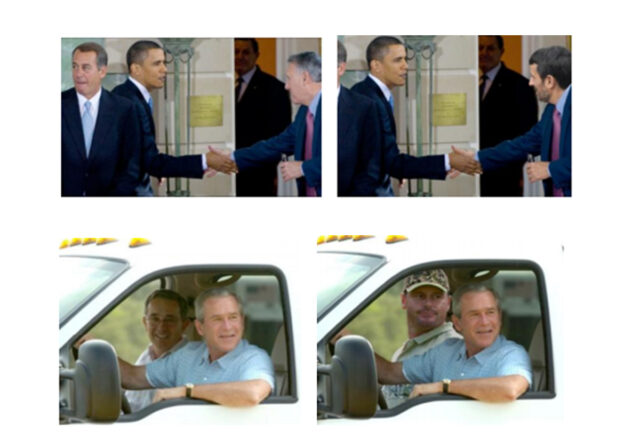

В 2012 году Лофтус с коллегами продемонстрировала, что такие ложные воспоминания могут влиять на наши политические предпочтения. У более чем 5000 участников проверяли память на три настоящих и одно ложное политическое событие. Все события сопровождались фотографиями, примеры которых представлены ниже. Примерно половина участников сохранили ложное воспоминание, 27% говорили о том, что видели описанные события по телевизору. Интересно, что политические взгляды повлияли на формирование ложных воспоминаний: консерваторы сохранили больше ложных воспоминаний об одних событиях (например, демократ Барак Обама пожимает руку президенту Ирана, а не своему коллеге из США), либералы — о других (республиканец Джордж Буш — младший, проводящий выходные со звездой бейсбола в то время, как в Америке зверствовал ураган «Катрина»). Таким образом, имплантировать воспоминания проще, если они соотносятся с нашим текущим отношением к предмету ложных воспоминаний.

Другой способ сформировать ложную память — обратная связь. Подробно о ней рассказывается в этом видео, с детальным обсуждением проведенного эксперимента.

Формирование ложной памяти

Почему же так легко создавать ложные воспоминания? Почему наша память не отбраковывает ложные события, когда не находит их в своем долговременном хранилище?

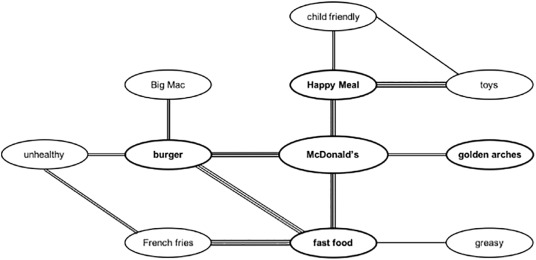

Читайте также

С одной стороны, можно объяснить все приведенные примеры работой нашей ассоциативной памяти. Гордон Бауэр в 1971 году предположил, что ассоциативная память представляет собой сеть событий. Каждый ее узел — это определенное событие (концепция, эмоция), к которому можно «подключить» новое событие. Активация такого узла может приводить к тому, что будут активироваться и соседние с ним. Если мы хотим имплантировать воспоминание, то должны привязать его к как можно большему количеству таких узлов, в этом случае у него будет возможность прижиться в памяти.

Все эксперименты говорят о том, что ложные воспоминания требуют включения нашего воображения. При этом если мы воображаем последствия события, которое с нами произошло, то чем они драматичнее и необычнее, тем более «живым» кажется ложное воспоминание.

Ложные воспоминания могут также объясняться эффектом ретроактивной интерференции: когда информация, которую вы выучили, как бы перекрывает ту, что была выучена раньше. Представьте себе ребенка, который ходит в школу (или студента, посещающего вуз). На первом уроке ребенок учил 20 английских слов. Через 15 минут (обычная перемена в школе) у него начался урок французского, и ребенку пришлось выучить новые 20 слов, но уже на другом языке. Выученные 20 слов как бы вытесняют или изменяют ранее запомненные. И чем больше похожи слова языка, чем больше слов в целом и чем меньше времени прошло между первым уроком и вторым, тем более ярким будет эффект интерференции, то есть забывания выученных на первом уроке слов.

Мозг и ложная память

Исследования ложной памяти помогли пролить свет на феномен памяти в целом. Оказалось, что это не сохраненная на веки веков база данных. И не видеофильм в нашей голове. Память — скорее хранилище отдельных компонентов нашего прошлого. При этом она сохраняет по отдельности абсолютно все детали. Для того чтобы что-то вспомнить, память собирает детали в единое целое. Таким образом, каждое воспоминание оказывается реконструкцией событий, а не их точной копией.

Подобную мысль легко проверить на практике. Попытайтесь вспомнить какое-то яркое событие далекого прошлого (например, случившееся 10–15 лет назад). Это может быть ваше участие в интересном мероприятии, посещение другой страны, катание на лыжах. Представьте себе это событие максимально подробно: как выглядели окружающие, как выглядели вы, что происходило вокруг. Представили? Попробуйте сосредоточиться на минуту и увидеть событие. Получилось? Теперь я попрошу вас ответить на вопрос: видели ли вы воспоминание от третьего лица? Видели ли вы себя, свою одежду и всё, что вы делали? Абсолютное большинство людей ответят: да, я видел себя от третьего лица. При этом мы понимаем, что событие, в котором мы участвовали очень давно, на самом деле мы видели от первого лица. Но наша память преобразила его. Таким образом, мы убеждаемся, что воспоминания — не точная картина нашего прошлого, но реконструкция, работа мысли и воображения.

Процесс, когда воспоминания переходят в долговременную память, называется консолидацией . Считается, что особенно активно она идет во время сна. Когда мы вспоминаем что-то, то снова создаем некое событие у себя в голове (воспоминание) и затем вновь должны его запомнить. Этот феномен называется реконсолидацией . Таким образом, каждое воспоминание изменяет нашу память (рекомендация: Константин Анохин. «Наука о памяти: в поисках следов прошедшего времени»). Стоит другому человеку в момент реконсолидации «добавить» в наши воспоминания какой-то ложный элемент, мы можем его запомнить как нечто действительно случившееся.

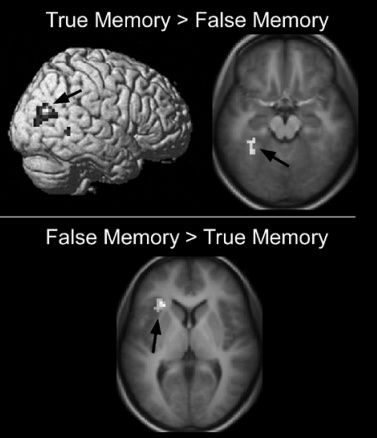

Формирование ложных воспоминаний может быть следствием того, как работает память. Проверить такую идею можно, сравнивая активности зон мозга, когда мы вспоминаем реальное событие или ложное. В исследовании 2010 года ученые показали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, что в ходе формирования ложных воспоминаний активировались те же зоны, что и при запоминании реальных событий.

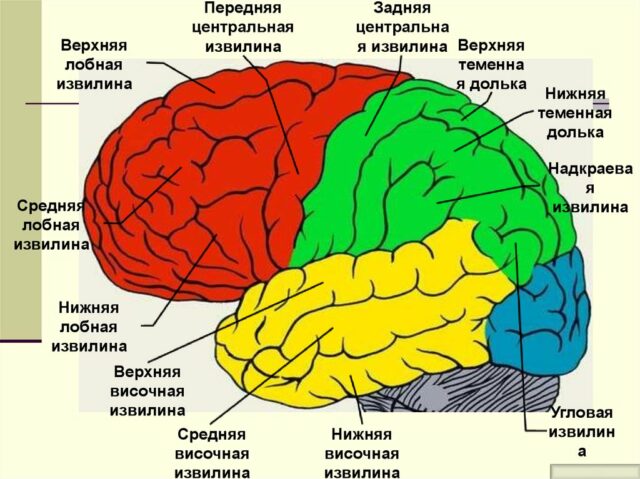

Наибольшая активность во время сохранения ложных воспоминаний наблюдалась в затылочной и височной коре, а также в веретеновидной извилине. Сравнение активности мозга в процессе запоминания настоящих и ложных воспоминаний показало, что ложные воспоминания требуют от мозга большего внимания к деталям (то есть активируются зоны, ответственные за внимание).

Результаты исследования американских ученых показали, что для ложных воспоминаний необходимо хотя бы немного (слабая активация мозга) настоящих. Затем именно на их базе будет формироваться ложная память.

Воспроизведение ложных воспоминаний, связанных с каким-то достоверным воспоминанием, сопровождалось сходным паттерном активности нейронов, в особенности в префронтальной коре, теменной коре и медиальной височной доле. Напротив, не связанная с достоверным воспоминанием ложная память активировала зоны мозга, ответственные за языковую обработку.

Зная зоны мозга, которые могли бы помочь отличить ложные воспоминания от достоверных, исследователи предположили, что если воздействовать на них каким-либо образом, то ложные воспоминания можно ослабить. Подобный эффект был получен учеными, которые использовали магнитную стимуляцию левой передней височной доли мозга после запоминания ложных событий. В итоге получилось уменьшить точность таких конфабуляций на 36%.

Используя слабую электрическую стимуляцию мозга (левой или правой передней височной доли), ученые во время формирования и воспроизведения конфабуляций уменьшили их точность на 73%! При этом стимуляция не повлияла на достоверные воспоминания. Подобные технологии предлагают новую стратегию определения истинных и ложных воспоминаний и борьбы с последними.

Это важно для нашей повседневной жизни. Конфабуляции могут служить причиной ряда психических заболеваний (бредовых расстройств), неправильных политических решений, становиться базой для неверного решения суда, формировать предпочтения по отношению к людям, еде, предметам, служить основой манипулятивных действий.

Технологии — один из ключей к успеху в вопросе определения ложных воспоминаний и борьбы с ними. Ученые также показали, что в ложных воспоминаниях люди обычно менее уверены, чем в достоверных. Исследование Стивена Портера (1999) также показало, что ложные воспоминания были оценены как менее последовательные в сравнении с достоверными. Субъекты использовали больше слов при описании своих истинных воспоминаний, независимо от того, были ли эти воспоминания воспроизведены полностью или частично. В целом оценка ясности ложных событий была ниже, чем истинных.

Эффективным способом борьбы с ложными воспоминаниями, кроме внимания к вопросам, которые нам задают собеседники, может быть личный дневник. Он позволяет наиболее детально сохранить все подробности жизни. И если в чем-то мы начинаем сомневаться, то всегда можем к нему обратиться.

Может быть интересно

В качестве идеи креативного дневника можно использовать приложение One second everyday, цель которого — помочь запомнить наиболее значимые события в течение дня, сняв видео длинной в одну секунду. Затем ролики за каждый день соединяются в 30-секундный фильм за месяц и в шестиминутное видео в год. Посмотрев его, вы с большей точностью вспомните прошедшие дни, если верить автору идеи Цезарю Курияме.

Однако нельзя не упомянуть, что ложные воспоминания могут быть как серьезной проблемой (симптомом расстройств), так и благом. Они доказывают реконструктивную сущность нашей памяти. Мы живем в создаваемом нашим мозгом мире, и этот мир легко изменить. Отсюда возникает идея психотерапевтического применения конфабуляций. Порой формирование ложных воспоминаний может позволить справиться с фобиями и убеждениями: убрать ненужные воспоминания и создать нужные, формирующие личность. Однако сегодня такой подход считается неэтичным. И, скорее всего, в ближайшее время официально он не будет разрешен.

Источник