- Норвежский пенсионный фонд о том, куда он инвестирует сверхдоходы от нефти и что из этого выходит (часть 1)

- 30-летняя история:

- От 0% до 40% в акциях

- От 40% до 60% в акциях

- Переход к 70%

- Куда вкладывают деньги норвежские пенсионеры

- Пенсионный фонд Норвегии

- Доходность фонда

- Где деньги, Карл?

- Вложения в разные страны

- Экономисты предложили инвестировать ФНБ «по-норвежски»

- Что такое Фонд национального благосостояния

- По примеру Норвегии

- Как работает «норвежская модель»

- Инвестиции в инфраструктурные проекты

- Ликвидные 7% ВВП — это не так много

- Шанс перезапустить экономику

Норвежский пенсионный фонд о том, куда он инвестирует сверхдоходы от нефти и что из этого выходит (часть 1)

Почему этот длинный пост про норвежский пенсионный фонд, а не про пенсионный фонд России? Ответ будет в самом конце.

Недавно (в сентябре) норвежский фонд выпустил интересный доклад на 106 страниц, где рассказал об истории фонда и о том, как они распоряжаются сверхдоходами от нефти — деньгами норвежских пенсионеров. И очень интересным лично для меня разделом является раздел, где они рассказали, как они к этому пришли: как они от скупки валюты в свои резервы (то, чем занимается сейчас их российский прототип — ФНБ) пришли к решению инвестировать по всему миру, причём 70% — в акции. Это абсолютно непохоже на «классический» подход (или то, что нам пытаются преподнести как «классический» подход), при котором пенсионные деньги должны быть инвестированы консервативно, желательно в облигации понадёжнее.

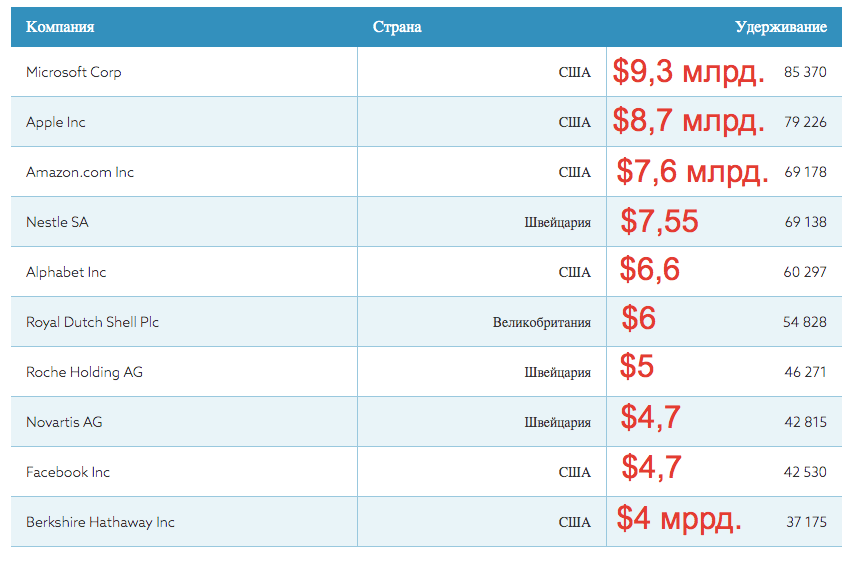

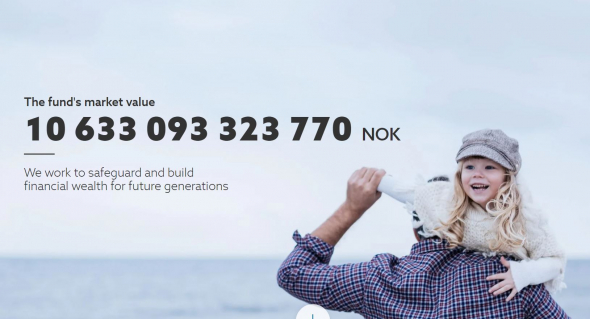

Норвежский пенсионный фонд — это один из крупнейших институционалов с активами под управлением, равными 10,6 трлн крон (более 1,1 трлн долларов США). Это фонд, который пополняется со сверхдоходов от нефти (Норвегия — крупный нефтедобытчик), а средства инвестируются по всему миру. Аллокация активов на данный момент: 70% в акциях (около $790 млрд), 27% в облигациях (около $300 млрд), 3% в недвижимости (около $34 млрд). Фонд инвестирует по всему миру, и даже в российские компании и ОФЗ (около $4 млрд в акциях российских компаний и около $2,5 млрд в ОФЗ). Вы можете заметить его среди крупнейших акционеров практически любой известной компании: они владеют долей 1.02% Apple, 0.99% Microsoft, 2.53% Nestle и еще в более чем 9000 компаний. Вы можете и сами посмотреть все позиции фонда и даже скачать детальные Excel-таблицы с подробными цифрами по каждой компании, госдуарству и по каждому объекту недвижимости — здесь.

Но всё начиналось с малого.

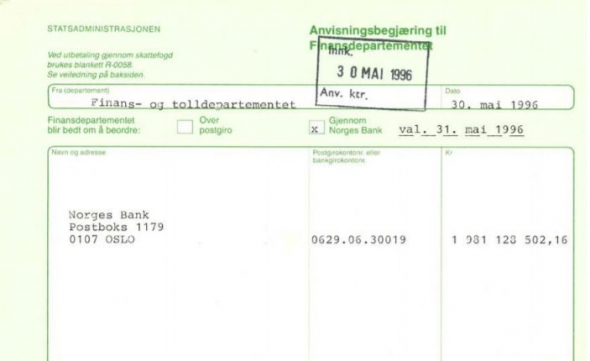

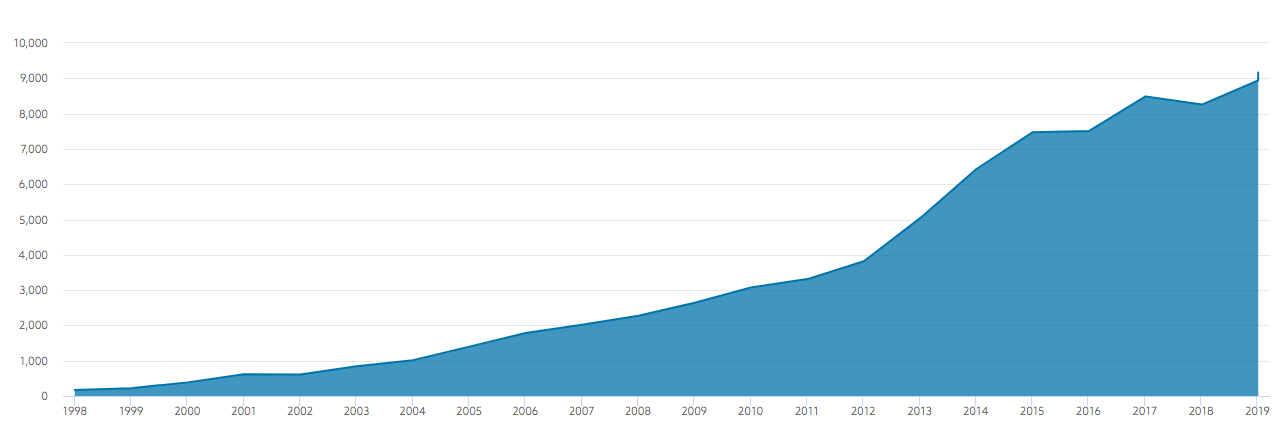

Историю фонда норвежцы привыкли вести с 1996 года, именно тогда состоялась первая транзакция: в фонд передано почти 2 миллиарда норвежских крон.

30-летняя история:

1990 — Акт о создании нефтяного фонда;

1996 — Первое пополнение;

1997 — 40% в акциях;

2007 — 60% в акциях;

2010 — Добавление недвижимости в активы фонда;

2017 — 70% в акциях;

2019 — 10 трлн крон в фонде.

От 0% до 40% в акциях

Вот что пишет Норвежский фонд:

«В общей сумме мы получили 45 млрд крон в 1996 году, и это были деньги, которые Норвегия хранила в валютных резервах. Первые наши инвестиции были отправлены в госдолг развитых стран, причем 75% — в госдолг европейских стран. Большая часть денег (25%) была инвестирована в госдолг Швеции и Дании»

От себя я добавлю, что Норвегия не признает инвестиции в золото, в золоте они хранят ровно 0,00 крон, и так было с момента создания фонда. Грамотный это подход или нет, я не берусь судить, а просто оглашаю этот факт.

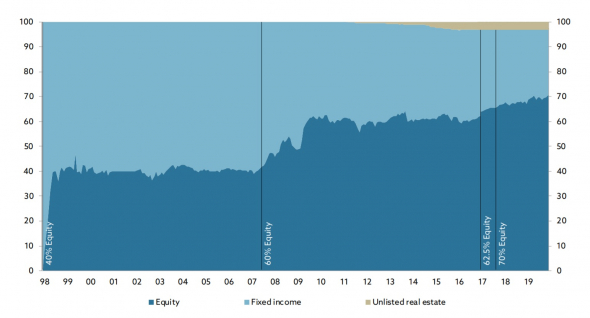

«Но в 1997 году мы приняли решение об инвестициях в акции развитых стран. И уже в апреле 1997 года доля акций составила 30%. Впоследствии Министерство финансов Норвегии решило увеличить эту долю до 40%. Это было очень смелым решением: мы не имели опыта инвестиций в акции, и шли на повышенный риск и на готовность к высокой волатильности в обмен на большую потенциальную доходность. Фонд был небольшим в то время, и поэтому технически это не было сложным: переход занял всего 5 месяцев»

Впоследствии норвежский фонд неоднократно возвращался к пересмотру стратегии (в пузырь доткомов казалось, что акции — это плохая идея для инвестиций пенсионных средств), но вплоть до 2005 года решение оставалось неизменным.

От 40% до 60% в акциях

В 2005 году Норвежский фонд принял решение об увеличении доли до 50%. А уже через год, в 2006 году, было принято решение об увеличении до 60% доли в акциях. В эти годы фонд уже был внушительным, и держал огромные позиции в облигациях по всему миру. Возможно, уже тогда они осознавали, что с ипотечными облигациями США что-то не так (ипотечный пузырь лопнул в 2008). Однако, управление такими большими деньгами не было плёвым делом, и переход к модели «60% в акциях, 40% в облигациях» затянулся вплоть до начала 2009 года.

Правило 60% оставалось неизменным до 2017 года. И в 2017 году фонд решил добавить в портфель ещё один тип активов — недвижимость. Рекомендуемая аллокация активов принята следующая: 60% акции, 35% облигации, 5% недвижимость.

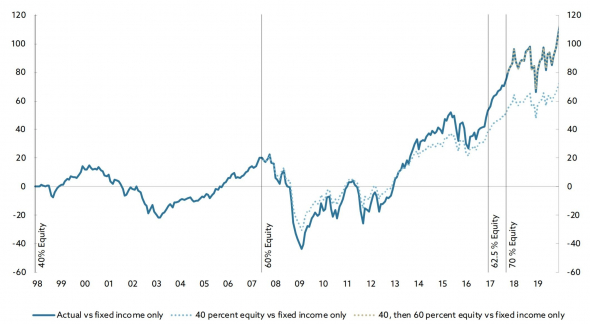

Решение стоимостью в 1 триллион крон. Переход от модели 40% к модели 60% на истории показал свою эффективность: норвежцам удалось засчет этого трудного решения добавить к доходности фонда 1 трлн крон в абсолютном выражении.

Если смотреть в процентах, то это решение дало целых 30% к чистой доходности фонда за 13 лет с 2007 года. Причем, вплоть до 2013 года это не выглядело как хорошее решение. Другим пунктиром на графиках показан эффект от перехода к 70%, и пока о результатах говорить рано.

Переход к 70%

Ещё с 2006 года шло жаркое обсуждение с предложением довести долю акций до 75%. Но следующее изменение вступило в силу только в феврале 2017 года: теперь фонд стремится к удержанию доли 70% в акциях компаний со всего мира. Переход от 60% к 70% занял 2 года, и в апреле 2019 этот показатель был впервые достигнут.

Начиная с 2010 года, в фонд начали добавлять недвижимость. Сейчас аллокация активов такова: 70% акции, 27% облигации, 3% недвижимость.

На сегодня всё, но я хочу написать ещё несколько частей, потому что в этом 106-страничном отчёте норвежцы нам рассказывают о ещё более интересных вещах:

- Решение об инвестициях в акции развивающихся рынков (в том числе, в Россию);

- Разные модели инвестиций в мировые акции: как они пришли к существующей аллокации по разным странам, и что было бы если бы было принято другое решение;

- Решение о том, сколько денег инвестировать в акции гигантов, сколько — в акции середнячков, и сколько — в акции компаний с малой капитализацией;

- Решение об изменении в подходе к инвестициям в облигации.

Почему мне это интересно? Потому что мой горизонт инвестиций совпадает с Норвежским пенсионным фондом, и так получилось, что я давно за ним слежу, и мне импонирует их подход. Я тоже коплю на пенсию, и мой горизонт — вечность. О своих потугах я рассказываю в своем Телеграм-канале, откуда этот пост и взят. У них ещё многому можно научиться!

Что с Пенсионным фондом России? Да ничего. Я долго ждал годового отчёта за 2019 год (на дворе ноябрь-2020, ага), а его всё нет. Сегодня решил позвонить туда и спросить, в чём же дело. Красивой истории не будет: меня культурно послали. Колл-центр не при делах, контактов (почта для обращения, телефон) они дать не могут.

Источник

Куда вкладывают деньги норвежские пенсионеры

Что вы знаете про Норвегию? Небольшая скандинавская страна. Площадь занимаемой территории сопоставима с Бурятией. Население около 5,3 миллионов человек. Возраст выхода граждан на пенсию составляет — 67 лет. Причем независимо от пола.

Основа экономики — добыча газа и нефти. Доход от продажи которых составляет более 50% от всего экспорта.

Свой нефтяной путь Норвегия начала в 1971 году. С открытия и разработки нефтяных месторождений. И с каждым годом наращивает добычу полезных ископаемых.

Знакомая модель экономики. Не находите? Напоминает Россию.

Пенсионный фонд Норвегии

Но такая ветвь развития предполагает сильную зависимость от мировых цен на ресурсы. Дабы как-то сгладить возможные негативные события в будущем (и подстелить себе соломки) был было решено откладывать сверх доходы в специальный фонд. Ранее он назывался нефтяной. Сейчас носит название Норвежский пенсионный фонд.

Ребята стартовали в 1996 году. Сделал первые пополнения фонда. И за 2,5 десятилетия фонд стал одним из крупнейших в мире.

На момент написания статьи активы Норвежского пенсионного фонда оцениваются в 9 615 500 000 000 норвежских крон (или 9,6 триллиона).

В долларах получаем капитализацию $1,05 триллиона.

Чтобы понять насколько это много, представьте, что на каждого жителя страны приходится почти по 200 тысяч долларов.

Российский фонд национального благосостояния (ФНБ), у которого вроде бы аналогичная миссия («Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан РФ»), оценивается в 120 миллиардов (менее 1 тысячи доллара на россиянина).

Доходность фонда

За период с 1998 по 2019 среднегодовая доходность Норвежского фонда составила 5,9% годовых.

При текущей капитализации — получаем прибыль в $60 миллиардов ежегодно.

Выходит почти по 1 тысячи долларов на брата (каждого жителя) ежемесячно. Вся Норвегия в один день может решить перестать работать. Уехать в какую-нибудь недорогую страну и скромно жить на получаемый доход. Вся жизнь.

Правда если скорректировать полученный доход на размер инфляции и вычесть расходы на управление, реальная прибыль с 5,9% уменьшается до 4% годовых. Но тоже деньги. $40 млрд. в год на дороге не валяются. )))

Где деньги, Карл?

Куда инвестируются средств норвежских пенсионеров?

Структура фонда по классу активов:

- 66% вложено в акции;

- 27% в облигации с фиксированным доходом;

- 7% — недвижимость.

Норвежцы инвестируют в акции 9 153 компаний из 73 стран. Фонду владеет долей 1,4% от всех компаний обращающихся на фондовом рынке.

Самые крупные вложения фонда.

Вложения в разные страны

Инвестиции в США. Всего инвестировано в 1930 американских компаний на сумму 245 миллиардов.

В долговые бумаги (облигации) более 100 миллиардов. Недвижимость — $13 млрд.

Есть в сферах интересов пенсионного фонда и Россия.

Норвегия владеет долями в 49 российских компаниях. На сумму 2,7 миллиарда долларов (во всю Россию вложено почти в 2,5 раза меньше, чем в одну компанию Google).

Что куплено?

- Алроса на 107 миллиона долларов (владеет 1,01% от всех акций компании);

- Газпром — акций на $350 миллионов (0,68%) — оказывается это не только наше национальное достояние)))

- Лукойл — $600 миллионов (доля 1,11%);

- Сбербанк — $580 млн. (0,93%);

- Магнит — $32 миллиона (0,62%);

- Сургутнефтегаз 126 млн. — (0,55%).

И даже в Тинькофф вложено 79 миллионов баксов.

Когда вы покупаете товар в Магните или пользуетесь услугами Сбербанка, где-то радуется и подсчитывает прибыль норвежский пенсионер.

Знаете ли вы, что Россия ежегодно выплачивает Норвегии (вернее пенсионному фонду) около 100 миллионов долларов ежегодно. В виде процентов по государственному долгу.

Норвежцы вложились в наши ОФЗ и регулярны получают многомиллионные купоны.

Правда сейчас доля российских облигаций уменьшилась до 1,2 млрд долларов. Несколько лет назад инвестиции составляли 4,5 миллиарда.

Но тем не менее, мы должны каждому жителю Норвегии по 15 тысяч рублей!

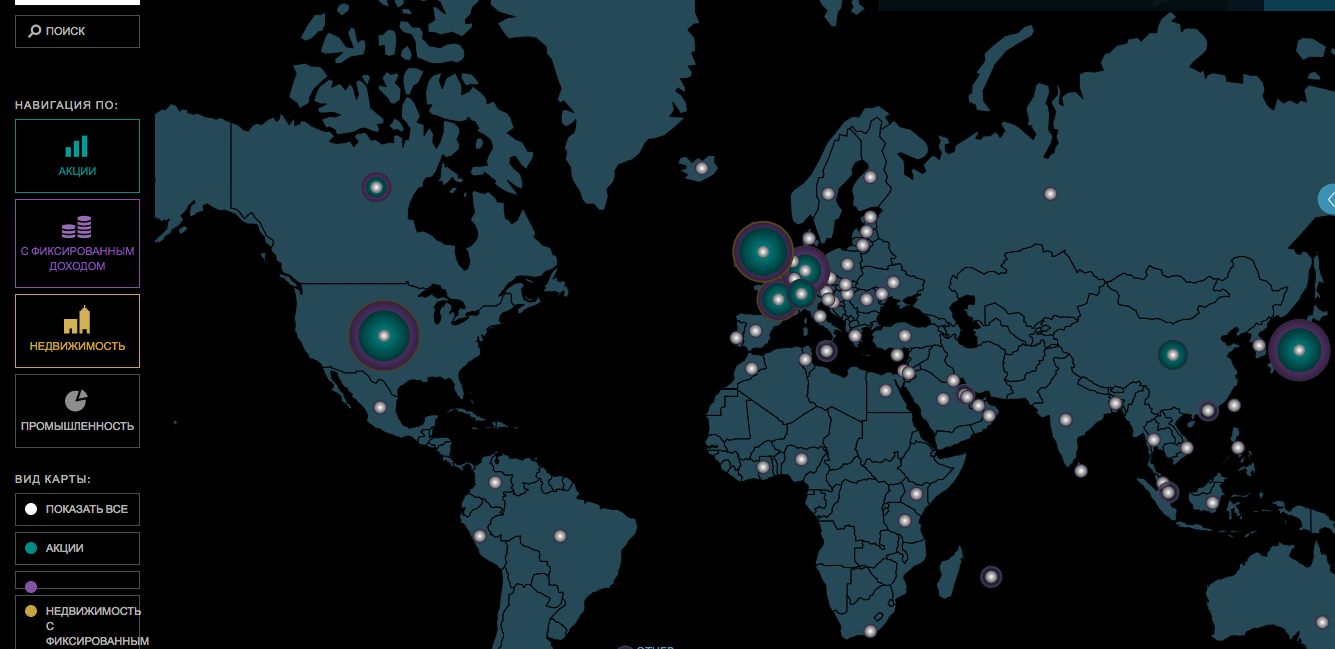

На официальном сайте фонда есть интерактивная карта мира. Можно поиграться и посмотреть где хранятся и в какие активы вложены деньги Норвежского пенсионного фонда. Ссылка здесь.

Иногда карта подгружает очень долго — придется немного подождать. Слева сверху — при необходимости можно сменить год и посмотреть как менялись география и размер инвестиций .

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Источник

Экономисты предложили инвестировать ФНБ «по-норвежски»

Наиболее эффективной моделью использования средств российского суверенного фонда — Фонда национального благосостояния (ФНБ) — является норвежская, предполагающая широкий набор активов для инвестиций. К такому выводу пришли экономисты банка Nordea Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов в сентябрьском обзоре «Стоит ли тратить Фонд национального благосостояния?».

Что такое Фонд национального благосостояния

- Согласно действующему с 2017 года бюджетному правилу в ФНБ направляются доходы от продажи нефти сверх цены $40 за баррель (с ежегодной индексацией цены отсечения на 2%).

- Свободные средства ФНБ размещаются на счетах в Центробанке и составляют часть международных резервов, которыми управляет ЦБ. Согласно годовому отчету ЦБ за 2018 год 18% всех резервов было вложено в золото на территории России, 14% активов было размещено во Франции (предположительно, во французские гособлигации), 14% — в Германии, около 10% — в США (в американских госбумагах Treasuries), 7,5% — в Японии, 6,6% — в Великобритании.

- Объем ФНБ по состоянию на 1 сентября составляет 8,2 трлн руб., что эквивалентно $123 млрд. Ликвидная часть ФНБ (средства на счетах ЦБ) составляет $98 млрд, или 6% прогнозного ВВП 2019 года. Остальное уже вложено преимущественно в инфраструктурные проекты.

- Ожидается, что в 2020 году ликвидная часть ФНБ преодолеет законодательный порог 7%, что позволит правительству начать инвестировать накопленные средства.

Вопрос, как именно использовать накопленные нефтегазовые доходы, сейчас обсуждается в правительстве. Один из вариантов — «норвежская модель» — предполагает инвестицию части средств фонда в более широкий круг активов.

По примеру Норвегии

Как поясняют аналитики Nordea, суверенный фонд Норвегии активно инвестирует в акции зарубежных компаний и облигации развивающихся стран. Эта схема «существенно отличается от консервативной инвестиционной стратегии ФНБ, ориентированной на вложения в максимально надежные активы, прежде всего суверенные облигации», отмечают они.

В апреле этого года замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин может изменить нормативную базу ФНБ, расширив список активов, в которые разрешено инвестировать средства фонда, в том числе по примеру Норвегии. По словам замминистра, норвежский опыт — самый лучший. Правилами ФНБ в настоящее время вложения в акции не предусмотрены.

По мнению экономистов Nordea, применение «норвежской модели» весьма целесообразно, поскольку может повысить доходность вложений ФНБ. Среднегодовая доходность ФНБ в последние годы составляла около 1,5 против 5,9% в год в среднем с 1998 года для фонда Норвегии, утверждают они.

Как работает «норвежская модель»

- Нефтяной фонд Норвегии является крупнейшим в мире суверенным фондом (более $1 трлн активов под управлением, около 250% ВВП).

- В фонд направляются все нефтяные доходы страны.

- Ежегодно правительство может использовать 4% его объема. «Такая практика обеспечивает стабильность трансфертов из фонда в бюджет и не позволяет нефтяным доходам вытеснить другие доходы государственного бюджета», — поясняют аналитики Nordea.

- На середину 2019 года 69% норвежского фонда было вложено в акции международных компаний, 28% — в облигации, 3% — в недвижимость.

Инвестиции в инфраструктурные проекты

Другие рассматриваемые варианты использования средств ФНБ — выдача экспортных кредитов зарубежным покупателям российской несырьевой продукции и инвестиции внутри России в инфраструктурные проекты, напоминают аналитики Nordea.

Экспортные кредиты и зарубежные проекты были изначальным планом правительства. Но впоследствии первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщил, что часть ФНБ может быть направлена и во внутреннюю экономику. До этого вариант инвестиций на внутренние инфраструктурные проекты не рассматривался из опасений, что эти вливания повлияют на инфляцию и курс рубля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина после заявления Силуанова предупредила, что расходование резервов внутри страны приведет к реальному укреплению рубля и снижению конкурентоспособности российских товаров. Она также призывала проанализировать, не стоит ли повысить порог 7% ВВП, после которого средства ФНБ можно инвестировать.

Несмотря на то что дополнительные инфраструктурные расходы способны придать ускорение российской экономике, экономисты Nordea видят риски в этом направлении инвестирования средств ФНБ. Многие инфраструктурные проекты далеки от финальной стадии проработки, отмечают эксперты. По их мнению, прежде чем начать вкладывать в них средства ФНБ, правительству необходимо провести качественный анализ эффективности всех проектов, которые были профинансированы из средств ФНБ с 2014 года. Кроме того, критерии окупаемости выбираемых проектов должны быть прозрачными.

Ускорение роста ВВП за счет инвестирования средств ФНБ может снизить стимулы к необходимым российской экономике структурным реформам, предупреждают экономисты Nordea. Масштабы стимулирования экономики при инвестициях в инфраструктурные проекты при этом не будут велики, прогнозируют они. Если цена на нефть сохранится на уровне $60 за баррель, а правительство будет сберегать лишь половину нефтегазовых доходов, инвестируя остальные, то дополнительные инвестиции составят в среднем $12,5 млрд в год, что не превышает 1% ВВП.

Ликвидные 7% ВВП — это не так много

Ликвидная часть ФНБ объемом 7% ВВП — это лишь гарантия относительно стабильного исполнения бюджетных обязательств в условиях одного кризиса, напоминают эксперты. «Фонд такого размера нельзя считать устойчивым инструментом сохранения и передачи доходов от истощаемых ресурсов следующим поколениям», — утверждают они.

Стабильная нефтяная конъюнктура не гарантирована, фактические темпы роста ФНБ могут оказаться меньше. Помимо рисков ухудшения нефтяной конъюнктуры существуют и внутренние риски, связанные с истощением разрабатываемых запасов углеводородов.

Ранее Международный валютный фонд рекомендовал России прекратить внебюджетные инвестиции из ФНБ во внутреннюю экономику, в прошлом направлявшиеся на докапитализацию банков, инфраструктурные проекты и субсидирование кредитов малому и среднему бизнесу. В пресс-службе Минфина, комментируя совет МВФ, заявили, что ведомство сейчас прорабатывает вопрос инвестирования средств ФНБ таким образом, «чтобы не расшатать макроэкономическую стабильность». Как отметили в Минфине, «нужно сформулировать комплексный подход к инвестированию средств ФНБ в проекты, чтобы не принимать решения по каждому проекту в отдельности».

МВФ также советовал российскому правительству продолжать инвестировать средства ФНБ в качественные иностранные активы — государственные облигации западных стран (Франция, Германия, США и т.д.) с высоким кредитным рейтингом.

Шанс перезапустить экономику

В текущих российских реалиях шанс вывести экономику из застоя и сделать ее конкурентоспособной может появиться, только если государству удастся эффективно распорядиться накопленными ресурсами, сформировав в системе предпосылки для роста, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Мы согласны с тем утверждением, что накопленные средства следует сохранять и преумножать для будущих поколений, защищая экономику от эффектов, возникающих в условиях процикличности. Однако данный подход может оказаться условно губительным для российской экономики, у которой остается все меньше шансов перезапустить свой рост без более активных трат государственных резервов», — сказал он РБК.

Большинство негативных эффектов, которые могут возникать при возвращении части средств из ФНБ в экономику, включая рост проинфляционных рисков, могут быть в значительной мере сглажены правильным использованием этих накоплений, считает он. Например, эффективно может быть направление инвестиций на покупку импортных машин и оборудования, а также на привлечение зарубежных компаний для участия в реализации крупных инфраструктурных проектов, отмечает Покатович. Возвращаться к жесткому накоплению государству стоит, когда экономика выйдет на устойчивую траекторию роста, отличающегося от околостагнационного, заключил эксперт.

Источник