- Саморефлексия: как учиться на своих ошибках и быть счастливым

- Что такое саморефлексия

- Преимущества саморефлексии

- Саморефлексия — основа обучения и образования

- Почему так мало людей развивают саморефлексию?

- Саморефлексия как soft skills: как развить навык

- Рефлексия как этап занятия: виды, приемы, примеры

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

Саморефлексия: как учиться на своих ошибках и быть счастливым

Об эксперте: Надежда Хорт — преподаватель НИУ ВШЭ. Автор Телеграм канала о самопознании и осознанном обучении «Учись, пока немолодой».

Что такое саморефлексия

Каждый человек рефлексирует о своей жизни, поступках и собственном развитии, даже не осознавая этого. Но только те, кто мастерски пользуются навыком саморефлексии, извлекают уроки из своего опыта и учатся на собственных ошибках.

Пример саморефлексии героя романа Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота»:

«Уже много лет моя главная проблема — как избавиться от всех этих мыслей и чувств самому, оставив свой так называемый внутренний мир на какой-нибудь помойке. Но даже если допустить на миг, что он представляет какую-то ценность, хотя бы эстетическую, это ничего не меняет — все прекрасное, что может быть в человеке, недоступно другим, потому что по-настоящему оно недоступно даже тому, в ком оно есть».

Понятие рефлексии как осознанного познания себя появилось еще в Древней Греции. Сократ считал, что самопознание — наиболее важная задача человека. Платон связывал понятие рефлексии с благоразумием — знанием о самом себе. Позже Джон Локк определял рефлексию как основу жизненного опыта, который помогает человеку развиваться.

Саморефлексия — это способность разбираться в себе. Смотреть на свои поступки, чувства и эмоции со стороны и на их основе делать выводы, чтобы идти дальше, конструктивно проживая разные жизненные события. С развитым навыком саморефлексии вы контролируете свои мысли, а не они вас.

Преимущества саморефлексии

Согласно исследованию Гарвардской школы бизнеса, если сотрудники в конце дня рефлексировали об извлеченных уроках по 15 минут, то через 10 дней они работали на 23% лучше, чем те, кто не рефлексировал. Британское исследование это подтверждает: люди, которые размышляли о своем плане на день по дороге на работу, счастливее, продуктивнее и реже выгорают.

Навык саморефлексии помогает:

- понять свои ошибки и причины неудачного опыта;

- выявить сильные и слабые стороны, ценности и приоритеты;

- научиться принимать правильные решения;

- раскрыть свой потенциал;

- понять других людей;

- избавиться от эмоциональных привязанностей и препятствий;

- видеть проблемы на ранних стадиях;

- изменить характер.

Саморефлексия — основа обучения и образования

Помимо психологии, саморефлексию используют в обучении. Навык помогает специалистам выйти на новые уровни профессионального и личного развития.

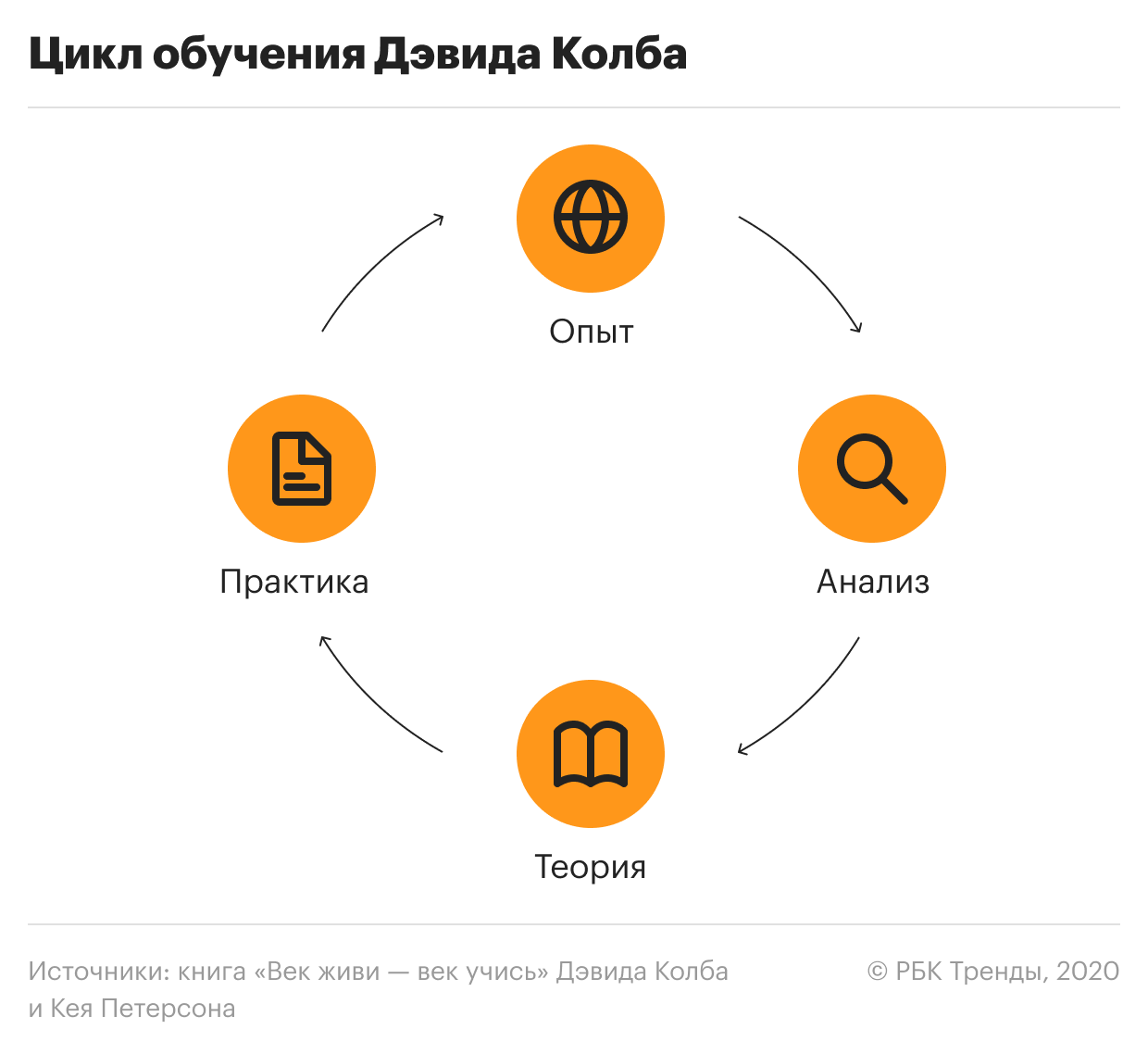

Цикл Колба. Роль саморефлексии в процессе обучения описал американский теоретик образования Дэвид Колб в своей модели в 1970-е годы. Колб утверждал, что мы учимся, когда получаем конкретный опыт и через осмысление или рефлексию преобразуем его в теоретическую концепцию. Эту концепцию мы пробуем на практике, обновляя «цикл Колба».

Если вы привыкли учиться с изучения теории, обратите внимание на эту модель. Цикл обучения может начаться с любого этапа, но именно приобретение опыта, а не теории — отправная точка развития.

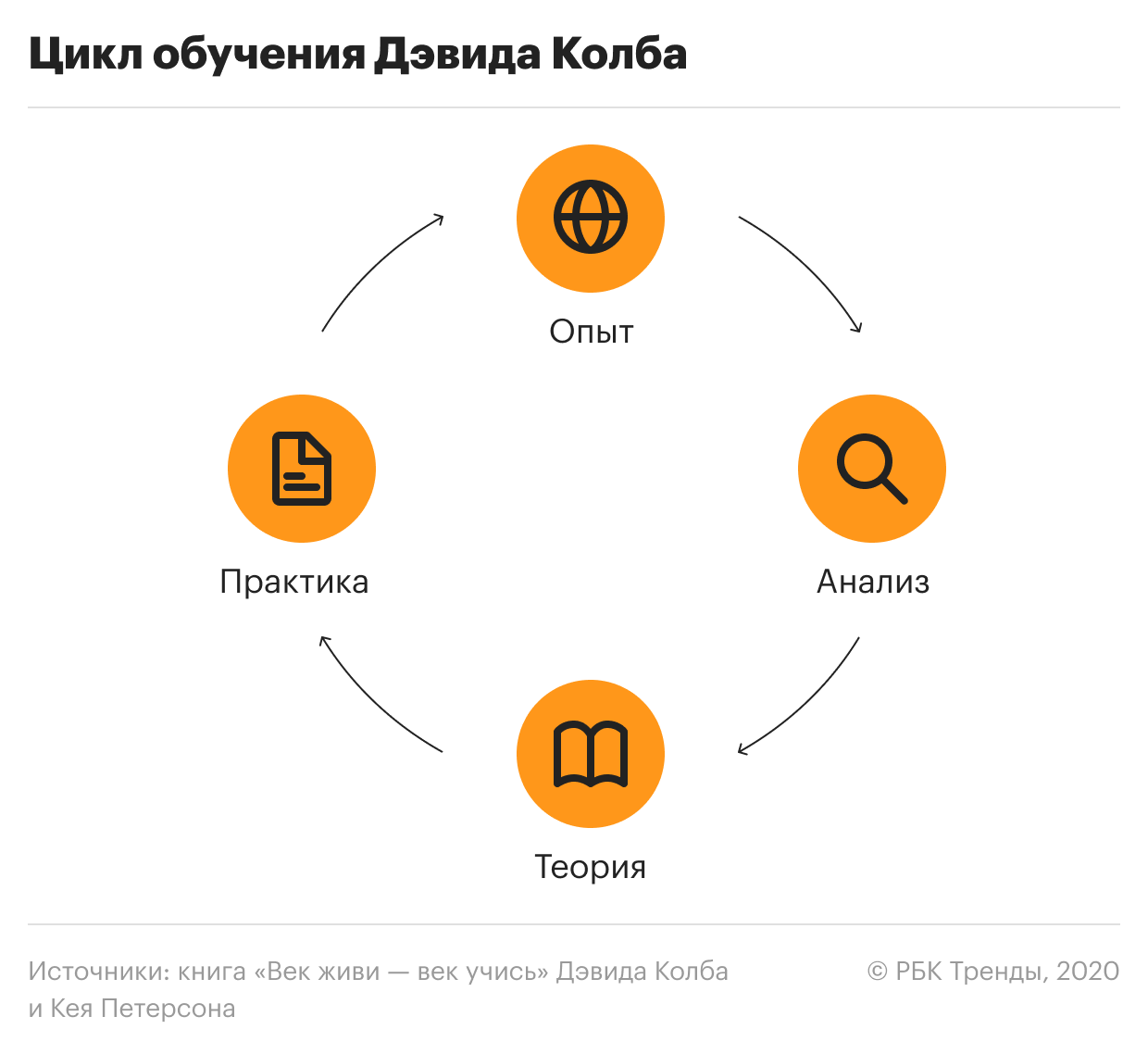

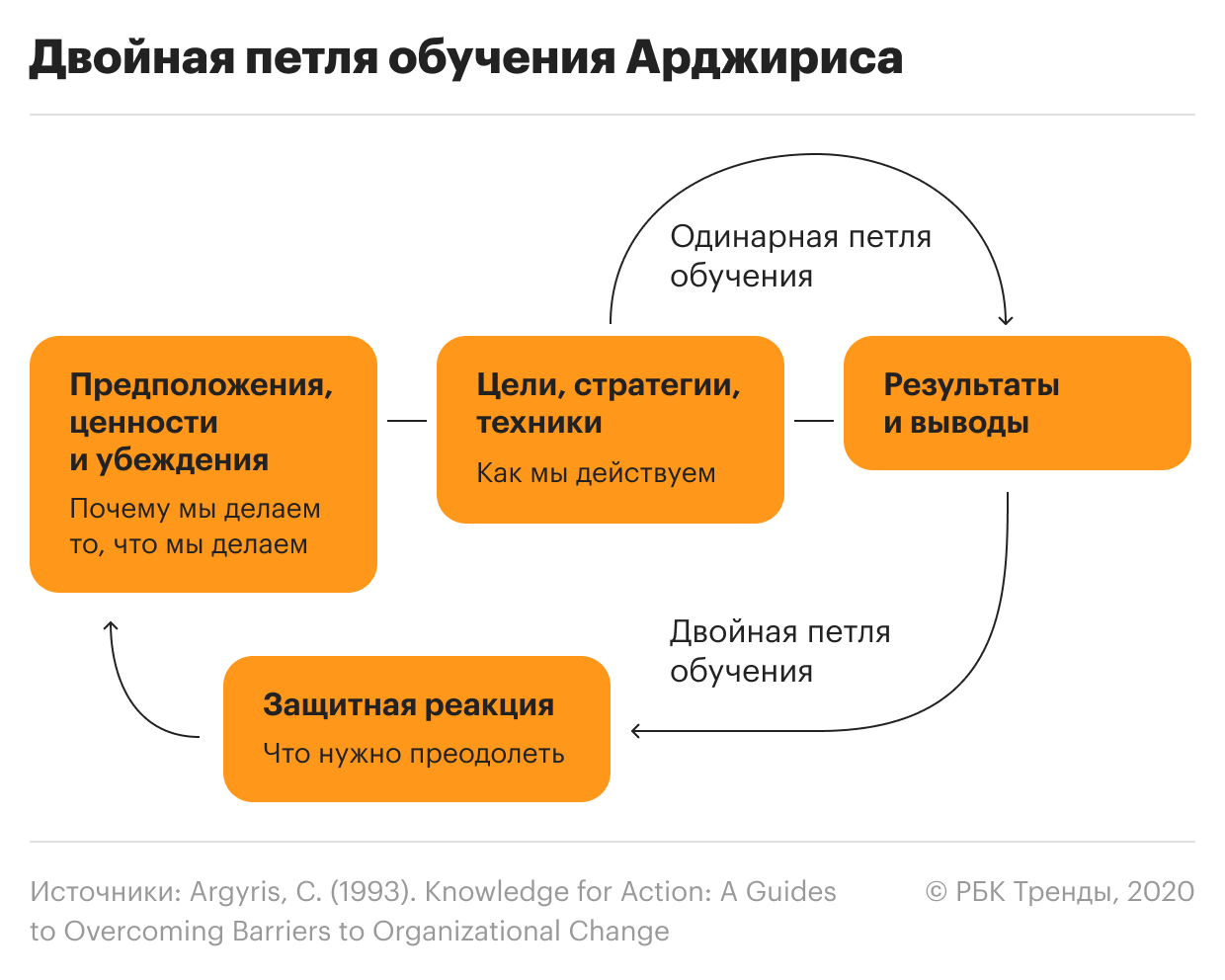

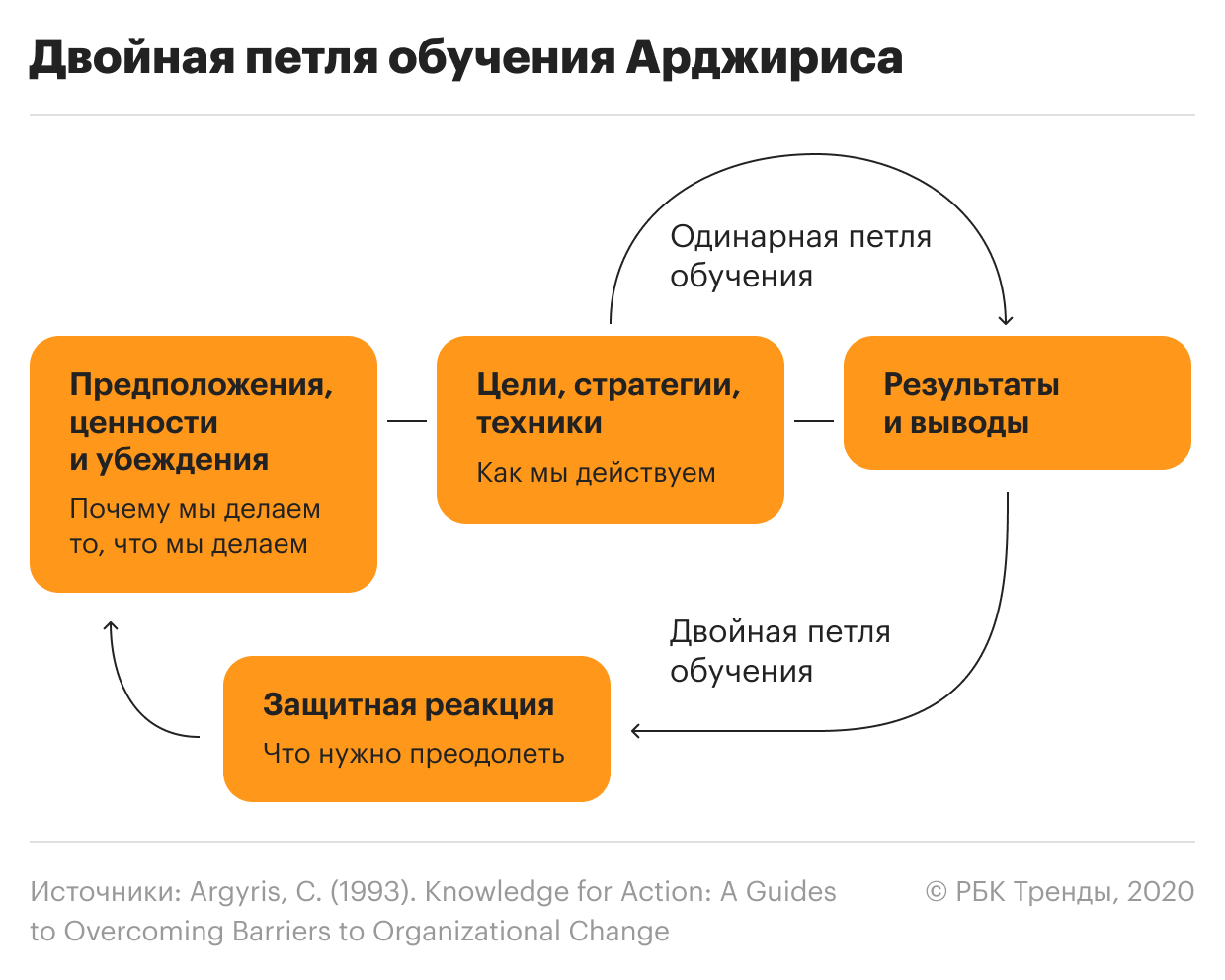

Петля обучения Арджириса. В теории двойной петли обучения Криса Арджириса саморефлексия — триггер, который помогает выйти на новый уровень осознания своих компетенций и действий.

Одинарная петля — это базовая форма обучения. Вы исправляете ошибки и учитесь решать похожие задачи чуть лучше в будущем. Часто программы корпоративного или профессионального обучения строят только на основе одинарной петли — исправлении ошибок. Из-за этого квалифицированные специалисты могут годами оставаться на месте в профессиональном развитии. По мнению Арджириса, им не хватает навыка саморефлексии, чтобы провести переоценку ценностей и найти новые способы решения задачи или отказаться от них.

Двойная петля — обучение, когда вы задумываетесь о ценности тех или иных правил, нормативов и целей. Проще говоря, вы совершаете переход от стереотипного к более свободному мышлению. Согласно Арджирису, на второй уровень обучения возможно перейти только с развитым навыков саморефлексии.

Наши убеждения влияют на данные, которые мы выберем в следующий раз при принятии решений. Поэтому рефлексия играет ключевую роль в процессе размышлений и принятия решений в условиях ограниченных данных. Если рефлексировать о своих убеждениях, вы сможете увидеть картину целиком и принять лучшее решение.

- Блок Assumptions — Предположения, ценности и убеждения (Почему мы делаем то, что мы делаем)

- Блок Goals — Цели, стратегии, техники (Как мы действуем)

- Single Loop Learning — одинарная петля обучения

- Блок Results — Результаты и выводы

- Double Loop Learning — двойная петля обучения

- Блок Defensive — Защитная реакция (что нужно преодолеть)

Почему так мало людей развивают саморефлексию?

Многие люди не умеют размышлять и не понимают, как это делать. Другим, не нравится процесс, они склонны действовать или не видят быстрых результатов.

Не нравится процесс. Рефлексия требует делать вещи, которые могут не нравятся: замедлиться, принять образ незнания и любопытства, терпеть беспорядок и неэффективность, брать личную ответственность. Рефлексия может привести к ценным открытиям и прорывам или вызвать чувство дискомфорта, уязвимости и защитную реакцию.

Склонны действовать. Многие люди настроены действовать, как и футбольные вратари. Исследователи изучили действия профессиональных вратарей во время пенальти и выяснили, что у голкиперов, которые остаются в центре ворот, шанс отбить мяч — 33%. И только 6%, если они прыгают вправо или влево. Дело в том, что вратарям становится легче, когда они «что-то делают». То же самое происходит с рефлексией — кажется, что стоять на месте неверно.

Не видят результата. Иногда трудно увидеть немедленную окупаемость усилий и результат, но именно замедление и размышления помогают вырваться вперед.

Саморефлексия как soft skills: как развить навык

Чтобы проверить уровень развития навыка саморефлексии, Арджирис предлагает подняться по «лестнице умозаключения» — шести этапам мыслительной деятельности:

- выбираете данные — смотрите прогноз погоды на определенном сайте;

- интерпретируете их — сравниваете погоду за окном и прогноз дождя вечером;

- проверяете предположение — просматриваете другие сайты;

- формулируете выводы — по прогнозу дождь будет, но предпосылок не видно;

- решаете: что делать и почему — на «всякий случай» берете с собой зонт, чтобы не промокнуть.

В повседневной жизни вы можете «подняться по лестнице» за секунды, даже не задумываясь об этапах. Если навык рефлексии развит слабо, такая скорость может привести к ложным выводам и конфликтам. Например, вы не проверите прогноз погоды на других сайтах и не возьмете с собой зонт — перейдете со второй ступени на пятую.

Например, вам кажется, что руководитель игнорирует ваши аргументы и мнение, поэтому вы не ощущаете своего вклада в общий проект. Это изматывает, чувство неудовлетворенности растет. В какой-то момент вы задумаетесь о новой работе, где вас будут ценить больше. Это финальная ступень лестницы — «действие». В таком случае важно последовательно «пройтись вниз» по всем ступеням и удостовериться, что вы ничего не упустили. Можно проверить себя с помощью этих вопросов:

- Почему я выбрал такой образ действий? Есть ли другие действия, которые следует рассмотреть? — можно поработать над другим проектом или в другом отделе.

- Какие убеждения привели меня к такому действию? Это обоснованно? — ваши последние предложения не приняли.

- Почему я сделал такой вывод? Вывод верный? — вспомнили рабочие ситуации и проекты. В голове прочно засела мысль: начальник вас точно не ценит.

- Что я предполагаю и почему? Верны ли мои предположения? — перечитали переписку с руководителем, предложили новую идею, но ее снова не приняли. На основе собранных данных сделали предположение. Здесь стоит задуматься: это действительно так или происходит что-то другое и нужно собрать больше данных?

- Какие данные я выбрал и почему? Тщательно ли я выбирал данные? — вы сделали предположение на основе личных ощущений, но ведь можно поговорить с коллегами или с самим руководителем.

- Какие реальные факты использовать? Какие еще факты следует учесть? — возможно, вы сделали вывод только на видимых фактах. На самом деле у вашего руководителя случилась личная трагедия, из-за которой он уделяет меньше внимания работе. И дело вовсе не вас.

Упражнение кажется громоздким, но если практиковаться регулярно, вы будете «проходить» по всем ступеням лестницы за несколько минут. Спрашивайте себя на каждом этапе: о чем вы думаете и почему. Анализ поможет скорректировать рассуждения — изменить предположения или расширить данные.

Ведите дневник рефлексии. Ведение дневника может показаться несерьезным или детским занятием. Но регулярные записи и письменные практики помогают привести мысли в порядок, посмотреть на них со стороны и развить навык рефлексии. Главное здесь — регулярность. Даже пяти минут в день будет достаточно, чтобы записать ключевую мысль дня или ответить на один из рефлексивных вопросов. Если не любите писать от руки, попробуйте завести личный блог на сайте или в соцсетях.

Задавайте критические вопросы. Одно из лучших упражнений для развития саморефлексии — задавать рефлексивные вопросы себе и окружающим. Это вопросы, которые помогают взглянуть в суть ситуации, убеждения или эмоции, понять их истоки.

Формулируйте актуальные, конкретные вопросы в позитивном ключе. Такие вопросы можно использовать для дневника. Например:

- что для меня по-настоящему важно?

- как часто меня подводит интуиция и почему?

- что или кто может мне помочь?

- кому и как могу помочь я?

- какой урок я извлеку из этой ситуации?

- как изменить эту привычку?

Учитесь получать и слышать обратную связь. Спрашивайте у коллег, друзей и знакомых обратную связь — отзыв о ваших действиях. Так вы получите взгляд и критику со стороны. Например, попросите честную обратную связь у своей команды и сделайте выводы. Вот вопросы, которые помогут ее получить:

- Если бы вы были на моем месте, что бы подумали об этом?

- С вашей точки зрения, какую информацию я не учел?

- Что из того, что только что произошло, было правильно?

- Что мне следует улучшить?

Отмечайте свои достижения. Из-за быстрого темпа жизни мы можем забыть оценить проделанную работу. Отслеживайте свой прогресс, хвалите и отмечайте достижения. Например, вкусной едой, путешествиями или выходными.

Не бойтесь своих и чужих провалов. Спокойное отношение к провалам — признак развитого навыка саморефлексии. Если вы умеете учиться на своих ошибках, провалы станут полем для развития, а не трагедией.

Будьте открыты новому и неизведанному. Пробуйте адаптироваться к психологическому или социальному дискомфорту из-за новых людей или других взглядов. Это отличная тренировка навыка саморефлексии.

Больше информации и новостей о трендах образования в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.

Источник

Рефлексия как этап занятия: виды, приемы, примеры

Рефлексия на занятии

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| ispolzovanie_refleksivnyh_tehnologiy_v_nachalnoy_shkole.doc | 151 КБ |

Предварительный просмотр:

Рефлексия как этап занятия: виды, приемы, примеры

педагог-психолог МБУДО ЦДТ

Рефлексия — размышление человека, направленное на анализ самого себя (самоанализ) – собственных состояний, своих поступков и прошедших событий. При этом глубина рефлексии, самоанализ зависит от степени образованности человека, развитости морального чувства и уровня самоконтроля. Рефлексия, в упрощённом определении, — это «разговор с самим собой» . Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад . Словарь иностранных слов определяет рефлексию как размышление о своём внутреннем состоянии, самопознание . Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ . В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её результатов.

Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап рефлексии. Она помогает ученикам сформулировать получаемые результаты, определить цели дальнейшей работы, скорректировать свои последующие действия. Особенно актуальной является рефлексия для дистанционных форм обучения, когда ученик и учитель разделены пространством. В этом случае в рефлексии ученик представляет механизм самопознания своей деятельности, который поможет не только ему, но и дистанционному педагогу наблюдать за ходом обучения. Рефлексия связана с очень важным действием — целеполаганием. Постановка учеником целей своего образования предполагает их выполнение и последующее осмысление способов достижения поставленных целей. Рефлексия бывает:

а) индивидуальная – формирование реальной самооценки (-за что ты можешь оценить свою работу, — беседа с ребенком по результатам самооценки –почему выбран тот или иной уровень)

б) групповая – акцентирование ценности деятельности каждого члена группы для достижения максимального результата в решении поставленной задачи. («Смогли бы сделать, если бы с нами не работал ….(имя)» «Какую помощь в работе оказал… (имя)»)

Алгоритм групповой рефлексии

- Как общение в ходе работы влияло на выполнение задания?

- делало её более эффективной

- тормозило выполнение задания

- не позволило точно выполнить задачу, испортило отношения в группе

- На каком уровне в большей степени осуществлялось общение в группе?

- обмен информацией

- взаимодействие

- взаимопонимание

- были равномерно задействованы все уровни

- Какого уровня коммуникативные трудности испытывали участники группы при выполнении задания?

- недостаток информации

- недостаток средств коммуникации (речевых образцов, текстов и др.)

- трудности в общении

- Какой стиль общения преобладал в работе?

- ориентированный на человека

- ориентированный на выполнение задания

- Сохранилось ли единство группы в ходе выполнения задания?

- в группе сохранилось единство и партнерские отношения

- единство группы в ходе работы было нарушено

- Кто или что сыграло решающую роль в том, что произошло в группе?

- лидер, выдвинувшийся в ходе работы

- нежелание наладить контакт большинства участников группы

- непонимание задачи, поставленной для совместной работы

- сама задача оказалась неинтересной, трудной

Традиционно в психологии различают несколько видов рефлексии :

- Коммуникативная — ее объектом являются представления о внутреннем мире другого человека и причинах его поступков. Здесь рефлексия выступает механизмом познания другого человека.

- Личностная — объектом познания является сама познающая личность, ее свойства и качества, поведенческие характеристики, система отношений к другим.

- Интеллектуальная — проявляется в ходе решения различного рода задач, в способности анализировать различные способы решения, находить более рациональные, неоднократно возвращаться к условиям задачи.

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и на любом его этапе. Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного обдуманного, понятого каждым. Её цель не просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и методы, применяемые другими со своими. Исходя из функций рефлексии предлагается следующая классификация (см. таблицу №2):

- Рефлексия настроения и эмоционального состояния

- Рефлексия деятельности

- Рефлексия содержания учебного материала

Обучение рефлексии можно условно разделить на следующие этапы:

1 этап – анализ своего настроения

— анализ своих успехов

2 этап – ежедневный самоанализ (ведение рефлексивного дневника)

3 этап – анализ работы одноклассников

4 этап –анализ работы группы, как своей, так и других.

Таблица №1. Применение рефлексии на различных этапах учебной деятельности

Этап учебной деятельности

Этап организационного момента и целеполагания

обеспечивает побуждение учащихся к деятельности

выражается в выборе индивидуальной цели учащихся в рамках формирования как общеучебных, так и специфических умении и навыков.

Прочитайте тему урока и попробуйте сформулировать свои задачи на урок.

С чего вы начнёте?

На этапе актуализации ЗУН учащихся

Это своего рода диагностический срез, позволяющий ученику увидеть свой уровень подготовленности

каждый ученик для себя определяет полноту знаний по теме и самостоятельно оценивает правильность выполнения задания

В начале работы по теме урока содержательная рефлексия

Помочь учащимся осознать интеллектуальный «конфликт», получить знание о границе своего знания и выдвинуть учебную задачу: расширить эти границы.

самостоятельно выбрать форму организации познавательной деятельности

Как поможет вам работа в парах?

На завершающем этапе

Подвести итоги работы, поставить новые цели, выявить удовлетворенность работой

Происходит осознание учащимися уровня освоения, способ действий, их продвижение.

— Что дала вам работа в парах?

— Помогла вам такая форма работы понять и запомнить степени сравнения прилагательных?

— Какие трудности вы встретили? Как с ними справиться?

«Что нового я узнал на уроке?», «Каким образом я получил новые знания?», «Каким образом я смогу полученное на уроке использовать в будущей жизни?».

Рефлексия настроения и эмоционального состояния

установления эмоционального контакта с группой

Применяются карточки с изображением лиц, цветовое изображение настроения, эмоционально-художественное оформление (картина, музыкальный фрагмент).

- Я почувствовал, что…

- Было интересно…

- Меня удивило…

- Своей работой на уроке я…

- Материал урока мне был…

- Мне захотелось…

- Мне больше всего удалось…

- Моё настроение…

- Заставил задуматься…

- Навел на размышления…

- Могу похвалить своих одноклассников…

в конце деятельности.

Выявление эмоционального состояния, степени удовлетворенности работой группы

на этапе проверки домашнего задания, защите проектных работ

осмысления способов и приемов работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных

прием «лестницы успеха». графического организатора «рыбья кость»

оценить активность каждого на разных этапах урока, Эффективность решения поставленной учебной задачи (проблемной ситуации)

Рефлексия содержания учебного материала

Этап изучения учебного материала

выявления уровня осознания содержания пройденного, выяснить отношение к изучаемой проблеме, соединить старое знание и осмысление нового.

прием незаконченного предложения, тезиса, подбора афоризма, рефлексия достижения цели с использованием «дерева целей», оценки «приращения» знаний и достижения целей (высказывания Я не знал… — Теперь я знаю…); прием анализа субъективного опыта, прием синквейна

- Сегодня я узнал…

- Было трудно…

- Я выполнял задания…

- Я понял что…

- Теперь я могу…

- Я приобрёл…

- Я научился…

- Урок для меня показался…

- Для меня было открытием то, что…

- Мне показалось важным…

- Материал урока был мне…

Приёмы проведения рефлексии:

Рефлексия осуществляется на протяжении всего учебного процесса, выполняя на разных его этапах различные функции. При этом, как уже отмечалось, важно, что в процесс рефлексии вовлечены и учащиеся, и учитель. Как показывает опыт, в случае неучастия кого-либо из субъектов процесса обучения в процессе рефлексии, весь механизм рефлексии оказывается неэффективным.

Рефлексия может быть осуществлена в устной или письменной форме. При этом она имеет разное смысловое назначение.

Устная рефлексия:

Устная рефлексия имеет своей целью обнародование собственной позиции, ее соотнесение с мнениями других людей. Часто студенты или школьники говорят о том, что выражение своих мыслей в форме повествования, диалога или вопросов помогает прояснить некоторые значимые проблемы. Среди всего разнообразия приемов устной рефлексии (диалог, перекрестная дискуссия или дискуссия «Совместный поиск») в данной статье представим описание одного из них, наиболее эффективно применяемого в рамках работы с педагогами и студентами в процессе педагогической практики. Данный прием — «Двухрядный круглый стол» — имеет своей целью обмен мнениями по наиболее актуальной проблеме для участников.

Двухрядный круглый стол

В процессе проведения «Двухрядного круглого стола» преподаватель формирует из участников две группы. Первая группа образует «внутренний» круг. Участники этой группы свободно высказываются по обсуждаемой проблеме. При этом важно чтобы учащиеся не критиковали точку зрения других, а коротко и четко высказывали свое собственное мнение. Участники второй группы («внешний круг») фиксируют высказывания участников внутреннего круга, готовя свои комментарии и вопросы. Комментарии могут касаться сути обсуждаемого вопроса, процесса обсуждения во внутреннем круге, закономерностей высказываемых позициях возможных причин подобных высказываний. Участники внутреннего круга должны четко и кратко выразить свое мнение, связывая его с предыдущими высказываниями. Преподаватель осуществляет координацию работы, не вмешиваясь в содержание высказываний, направляя диалог в рамки обсуждаемой проблемы, фиксируя различные точки зрения. После окончания работы внутреннего круга преподаватель предлагает группе, образующей внешний круг, принять участие в обсуждении. Участники внешнего круга работают в соответствии с правилами, описанными выше. В конце работы преподаватель просит участников сформулировать выводы в устной или письменной форме, после чего представляет свои замечания и комментарии.

Однако, большинство ученых-психологов и педагогов, в том числе Ф.Кортахен, отмечают, что наиболее важной для развития личности является письменная рефлексия. Можно выделить несколько наиболее известных форм письменной рефлексии:

- Эссе — как произведение небольшого объема, раскрывающее конкретную тему и имеющее подчеркнуто субъективную трактовку, свободную композицию, ориентацию на разговорную речь, склонность к парадоксам (М.Н.Эпштейн «На перекрестке образа и понятия»). Написание эссе призвано обратить учащегося к своему опыту во всех его противоречиях по определенному вопросу.

- Бортовой журнал » (англ. Log) — форма фиксации информации с помощью ключевых слов, графических моделей, кратких предложений и умозаключений, вопросов. В качестве задаваемых преподавателем частей «бортового журнала», которые будут заполняться учащимися, могут быть: ключевые понятия темы, связи, которые может установить студент, важные вопросы.

- Различные виды дневников : обычный, дневник — художественный альбом, двухчастный дневник (в одной графе — наблюдаемые факты, цитаты из высказываний, в другой — комментарии) и другие. В отличие от эссе и «бортового журнала», дневник ведется в течение длительного промежутка времени и позволяет ученику осуществить более вдумчивую рефлексию, отслеживая как непосредственный процесс, так и сравнивая свои действия во времени («отложенная» рефлексия).

- Письменное интервью — вариант групповой письменной рефлексии в форме вопросов и ответов участников группы. Данный способ позволяет в достаточно короткий промежуток времени провести письменную рефлексию с целью взаимообмена мнениями.

- Стихотворные формы (например, синквейн — пятистишье) — это способ творческой рефлексии, который позволяет в художественной форме оценить изученное понятие, процесс или явление.

- Различные варианты портфолио , которые представляют собой набор работ учащихся или студентов, связывают отдельные аспекты их деятельности в более полную картину (К.Берк). И.Загашев отмечает, что портфолио может включать набор оценочных листов, листов наблюдений, фрагменты дневников, «бортовых журналов», видеофрагменты, проекты и планы выступлений. Портфолио нечто большее, чем просто папка студенческих работ; это — спланированная заранее индивидуальная подборка достижений учащихся (Hamm & Adams, 1991).

- Закончи предложение (Письменное интервью)

Цель: подведение итогов урока, обсуждение того, что узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность работы класса, увлекательность и полезность выбранных форм работы.

Содержание: Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске:

Источник