- Алгоритм создания профсоюза в компании

- Что сейчас называют профсоюзом

- Из истории профсоюзов

- Что может профсоюз

- Создание профсоюза «с нуля»

- Предпосылки создания профсоюза

- Создание профсоюза шаг за шагом

- Создание первичной профсоюзной организации по инициативе городского выборного профсоюзного органа

- Что такое профсоюз: общее понятие и задачи

- Что понимают под профсоюзом

- Уровни профсоюзной организации

- Цели и задачи профсоюзов

- Организационная структура профсоюза

- Обеспечение безопасности организации

- Фиксация норм в локальных актах

- Кто должен отвечать за безопасность организации?

Алгоритм создания профсоюза в компании

Наемные сотрудники, как менее защищенная, по сравнению с работодателями, сторона трудовых отношений, имеют закрепленное в Конституции РФ право на защиту своих интересов с помощью профессиональных объединений. Любой работник вправе инициировать создание, вступить и быть членом профсоюзной организации.

Коротко обоснуем значение профсоюзов и их роль в организации, а также расскажем, как действовать, если профсоюза на предприятии пока еще нет. Для заинтересованных предоставляется пошаговый алгоритм создания профсоюза «с нуля».

Что сейчас называют профсоюзом

Люди объединяются в союзы, чтобы совместно защищать общие интересы. Это касается и профсоюзов – добровольной консолидации людей, работающих в одной сфере (как правило, на одном предприятии), для осуществления представительства и защиты трудовых прав и обеспечения социальных потребностей трудящихся.

Из истории профсоюзов

Рабочие объединения начали возникать в противовес эксплуатации. Самые первые такие объединения возникли в Англии в середине 18 века, затем получили широчайшее мировое распространение. Они по-разному назывались в тех или иных регионах, но имели сходные функции и полномочия:

- в Англии – «трейд-юнионы» (Trade-Unions);

- в США – «Рыцари труда», а затем «Американская федерация труда»;

- в Германии – несколько типов рабочих объединений: христианские, социал-демократические и др.;

- во Франции – синдикаты;

- в России начиная с 19 века создавались рабочие товарищества и союзы, во время СССР объединившиеся в ВЦСПС, преемником которой в РФ стал ФНПР и Союз независимых профсоюзов.

Что может профсоюз

Роль профсоюзов исторически менялась вместе с развитием рыночных отношений. В течение последнего времени их широкие полномочия также несколько изменились: снова постепенно усиливается государственный контроль и определяющие функции работодателя.

Зона ответственности профсоюзных организаций:

- условия труда сотрудников;

- контроль над справедливым формированием фонда оплаты труда;

- обеспечение выполнения трудовых прав работников, в том числе и при трудовых спорах;

- участие в разработке нормативных актов, затрагивающих экономические интересы работников;

- согласование некоторых увольнений;

- защита работников от трудовой дискриминации по какому-либо признаку;

- заключение колдоговоров по представительству персонала;

- участие в образовании сотрудников;

- контроль над соблюдением условий трудовых договоров.

ВАЖНО! Профсоюз действует на основании внутренних, а не правовых отношений, то есть регламентируется не законодательными актами, а принимаемым Уставом. Исключение составляют профессиональные объединения некоторых государственных органов, таких как военнослужащие, органы внутренних дел, таможенники и др.: их деятельность подконтрольна федеральному законодательству.

Создание профсоюза «с нуля»

Если на предприятии действует профсоюзная организация, любой работник может стать ее членом. Принадлежность или непринадлежность к профсоюзу никак не ограничивает никаких прав и свобод сотрудника, которые гарантированы ему по законам РФ.

Если такой организации на предприятии нет, ее можно создать. Это разрешено и регламентировано Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Для этого нужно будет инициировать появление первичной профсоюзной организации («первички», «ППС») – ячейки, действующей непосредственно в конкретном структурном подразделении. При создании такой ячейки ее «авторы» автоматически становятся членами вновь созданной общественной организации.

Предпосылки создания профсоюза

Что побуждает работников задумываться о создании объединения для защиты своих интересов? К сожалению, это чаще всего сложившаяся ситуация, в которой эти права систематически попираются. Воля коллектива в основном необходима, если имеют место конфликты и споры с работодателем. Именно в таких условиях сотрудники максимально мотивированы для вступления в профсоюз.

Организация объединения проходит быстрее и легче при наличии лидера и /или активной группы, которая впоследствии сформирует инициативное ядро – будущих учредителей профсоюза.

Создание профсоюза шаг за шагом

Инициаторами создания профсоюза могут быть сами работники либо выборный орган городской профсоюзной организации. В зависимости от инициативы, алгоритм создания профсоюза будет несколько отличаться.

Пошаговый алгоритм создания ППС по инициативе персонала:

- Ищите минимум двух единомышленников. Закон разрешает формировать первичную профсоюзную организацию по желанию трех сотрудников. Три и более человека, решивших учредить первичную профсоюзную ячейку, составляют инициативную группу.

- Наладьте контакт с отраслевым профсоюзом. Маленькая ячейка должна стать частью большого и сильного объединения. Нужно выбрать профсоюз региональный соответствующей отрасли и провести переговоры с его руководством. Крупная организация даст «добро» и поможет будущей ячейке с формированием учредительной документации.

- Рекламируем будущий профсоюз. Другие сотрудники организации в большинстве должны разделять стремления инициативной группы. Для этого нужна пропагандистская (рекламная) работа для информирования о будущих целях и задачах профсоюза, для того чтобы сагитировать сотрудников пополнять его ряды.

- Первое собрание. Его нужно провести вне зависимости от отношения работодателя к формируемому профсоюзу. Если начальство против, его необязательно информировать о времени, месте и повестке дня собрания (без согласия руководства его нельзя назначать на рабочие часы, в остальном ограничений нет). С лояльным руководством этот процесс упрощается. На собрании нужно сформировать комитет профсоюза, органы контроля, ознакомить заинтересованных с программой, принять Устав. Важно решить, будут ли учредители регистрировать профсоюз как юридическое лицо (это не обязательно, но такая регистрация дает дополнительные права, например, на собственный банковский счет, имущество и др).

- Вступаем в организацию. Пришедшим на собрание и удостоверившимся в полезности существования профсоюза предлагается вступить в это объединение. Добрая воля подтверждается написанием заявления о вступлении. В тексте обязательно должно упоминаться, что вступающий не возражает против уплаты членских взносов согласно Уставу (обычно это 1% от зарплаты).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если работники не чувствуют уверенности в своих силах по созданию профсоюзной ячейки, они всегда могут обратиться за консультациями и помощью в местную Федерацию профсоюзов.

Создание первичной профсоюзной организации по инициативе городского выборного профсоюзного органа

Инициатива может исходить необязательно «изнутри» – от работников организации, но и «сверху» – от более крупного отраслевого профсоюза.

- Нужен ли предприятию профсоюз? Анализируется ситуация на конкретном предприятии: необходимо уточнить, в чем заключаются интересы персонала, нащупать проблемные места, определить возможности сотрудничества с работодателем.

- Единомышленники на предприятии. Можно идти сразу двумя путями – искать точки соприкосновения с работодателем и «вербовать» заинтересованных в создании профсоюза сотрудников.

- Руководство формированием инициативной группы. Кто бы ни был изначальным инициатором, организация профсоюзной ячейки производится по доброй воле ее непосредственных членов – работников предприятия.

- Обычный учредительный порядок. Дальнейшие шаги аналогичны тем, что происходят при организации профсоюзной ячейки по инициативе работников: агитация, собрание, написание заявлений.

- Акт президиума отраслевого профсоюза. Создание новой ячейки закрепляется соответствующим решением президиума городского профобъединения.

ВАЖНО! Образец устава профессионального союза от КонсультантПлюс доступен по ссылке

Создание на предприятии профсоюзного органа – это прогрессивный шаг для защиты интересов, прав и свобод сотрудников.

Источник

Что такое профсоюз: общее понятие и задачи

Что понимают под профсоюзом

Согласно определению, профессиональный союз – это объединение трудящихся, имеющих единые профессиональные и производственные интересы, на добровольной основе для защиты своих трудовых прав и свобод (п. 1 ст. 2 Закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ).

Им предоставлено право самостоятельно определять:

- содержание своих уставов;

- структуру профсоюзов;

- органы управления и устанавливать их полномочия;

- порядок введения деятельности;

- механизм и необходимость проведения съездов и собраний.

Профсоюзы могут образовывать работники по обоюдному решению – как в рамках предприятия, так и создавать более крупные объединения в рамках региона, области.

Профсоюз может быть создан:

- объединением не менее 3-х граждан;

- они достигли возраста не менее 14 лет;

- ведут профессиональную трудовую деятельность.

Для начала его функционирования необходимо проведение госрегистрации в уведомительном порядке. При этом профсоюз выступает как представитель от лица трудящихся в случае возникновения каких-либо споров с нанимателем.

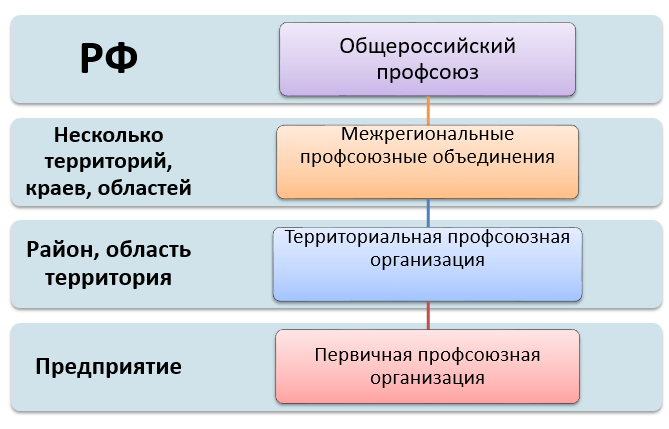

Уровни профсоюзной организации

Виды профсоюзных организаций определяют в зависимости от масштабов охвата работников, интересы которых они представляют.

Наиболее распространена первичная профсоюзная организация, создаваемая работниками одного или нескольких предприятий (например, в схожих отраслях). Они, в свою очередь, становятся членами территориальных/межрегиональных объединений профсоюзов.

При этом территориальные, межрегиональные, общероссийский профсоюзы можно создавать как:

- отдельную независимую общественную организацию работников, трудящихся на одной или нескольких территориях;

- в форме объединения нескольких более мелких профсоюзных организаций.

Цели и задачи профсоюзов

Основные задачи профсоюзов неразрывно связаны с защитой интересов наемных работников и недопущением произвола со стороны работодателей. Среди них можно выделить:

- стремление к обеспечению справедливого и достойного уровня оплаты труда, социальных гарантий трудящихся;

- представительство при проведении коллективных переговоров с нанимателем при урегулировании вопросов применения законодательства в области труда и соблюдения прав сотрудников;

- контроль за соблюдением трудового законодательства компаниями-нанимателями, за обеспечением безопасных условий работы;

- участие в подготовке коллективного договора.

Это далеко не исчерпывающий перечень того, что делает профсоюз на разных уровнях. Помимо этого, он может:

- помогать в организации культурного досуга членов трудового коллектива – билеты в театры, кино, музеи и др.;

- обеспечивать поездки на курорты и в санатории;

- иными способами улучшать условия труда и отдыха сотрудников.

Кроме того, работники всегда могут получить юридическую консультацию при возникновении конфликтов с нанимателем. Однако основное, что дает профсоюз сотруднику, это – ощущение защищенности от противоправных действий и проявления недобросовестности со стороны нанимателя.

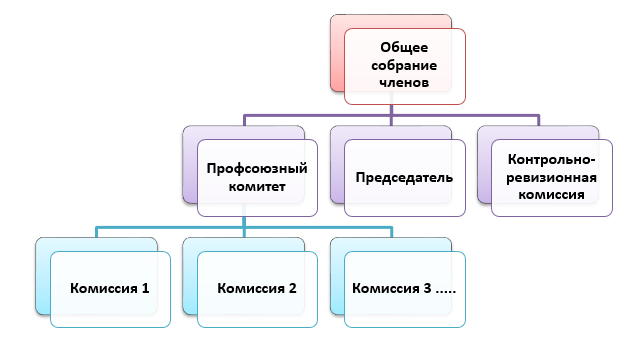

Организационная структура профсоюза

Высший орган профессиональных союзов – общее собрание его членов. Оно избирает председателя, который выступает единоличным исполнительным органом и членом профкома профсоюза.

На указанные должности назначают кто-либо из его участников путем голосования. Также на общем собрании определяют состав контрольно-ревизионной комиссии, которая осуществляет надзор за использованием материальных и финансовых ресурсов исполнительным и руководящим органом.

В результате главное, чем отличается профком от профсоюза, это выполняемые функции: первый подотчетен общему собранию, включает в себя отдельных его членов, на которых возложены функции по управлению его деятельностью.

Таким образом, понятие профсоюза шире, нежели термина профкома: оно объединяет в себе всех его членов и структуру – председателя, избранный комитет и ревизионную комиссию.

Кроме того, общее собрание созывают по мере необходимости, а текущую организационную работу в профсоюзной организации выполняет председатель и профком.

Источник

Обеспечение безопасности организации

В общественном сознании все еще очень сильны стереотипы восприятия понятия «обеспечение безопасности» как чего-то, связанного с государственными интересами, осуществляемыми специальными государственными органами. Между тем законодательство под безопасностью понимает «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» (закон от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности»). Таким образом, на первое место законодатель ставит интересы личности. Одним из таких интересов является предпринимательская деятельность, осуществляемая индивидуально или путем совместного участия в создании юридического лица. В настоящей статье мы попытаемся дать несколько советов по обеспечению безопасности фирмы.

Основной целью обеспечения безопасности организации является ограждение ее собственности и работников от внутренних и внешних угроз, выявление и, по возможности, устранение причин их возникновения.

Каких угроз стоит бояться?

К сожалению, обеспечение безопасности организации достаточно часто недооценивается ее участниками (акционерами) и руководителем организации. Нередко это приводит к очень серьезным последствиям, начиная с краж имущества и заканчивая захватами юридического лица целиком. Тогда как ряд достаточно простых, но проводимых в комплексе мероприятий может серьезно снизить данные риски. Прежде чем определять список этих мероприятий, необходимо оценить реальные угрозы. Их принято разделять на два вида:

- Внешние угрозы. К ним относятся:

- деятельность недобросовестных конкурентов, направленная на подрыв деловой репутации организации, хищения принадлежащих ей ноу-хау, коммерческой тайны;

- действия рейдерских компаний или отдельных лиц, направленные на перехват управления организации или на захват ее имущества;

- гринмейл (greenmail, производное от green – «деньги» и blackmail – «шантаж»), то есть корпоративный шантаж в отношении организации;

- действия физических лиц из личной неприязни к юридическому лицу, его руководителям или сотрудникам, направленные на причинение ущерба материальным ценностям общества или его деловой репутации;

- неправомерные действия работников государственных силовых органов и т.д.

- К внутренним угрозам относятся:

- нарушения работниками трудовой дисциплины;

- правонарушения работников, направленные на причинение материального ущерба организации или подрыв ее деловой репутации;

- «некачественный» подбор персонала и др.

Что стоит защищать?

Принято считать, что обеспечение безопасности организации направлено на защиту двух основных интересов общества. Первый – сохранение и приумножение его имущества, второй – обеспечение и защита деловой репутации. Если с первым интересом все ясно, то второй часто вызывает вопросы. Прежде всего – в виду сложности определения правовой природы самого явления и выбора способов защиты.

Под деловой репутацией принято понимать качественную оценку участниками гражданского оборота деятельности организации, а также действий ее реальных владельцев, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций (см., например, письмо ЦБ РФ от 30.06.2005 г. № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах»). Она может быть оценена, а ущерб, ей нанесенный, измерен в денежном эквиваленте. Поэтому можно считать, что практически все действия, направленные на обеспечение безопасности организации, защищают ее имущественные интересы. В том числе и такие, на первый взгляд далекие от имущественной оценки, как контроль над подбором персонала или организация в СМИ публикаций с позитивными оценками деятельности организации или ее руководителей.

Как построить систему безопасности?

Система безопасности организации строится на целом ряде принципов. Они отражают основные требования к формированию стратегии и тактики действий по защите жизненно важных интересов организации. Основными принципами являются:

- своевременность и непрерывность. Предсказать покушения на интересы общества практически невозможно, поэтому при построении системы защиты необходимо действовать на опережение и не снижать уровень готовности к отражению внешних и внутренних угроз;

- комплексность. Защита должна строиться, исходя из готовности отражать посягательства одновременно по нескольким направлениям;

- активность. Система безопасности не может базироваться только на мерах пассивной защиты, но и должна исходить из готовности противодействия посягательствам всеми возможными способами, включая нестандартные меры защиты;

- законность. Система безопасности организации должна быть четко разработанной и действовать на основе и в рамках правил, разрешенных действующим законодательством;

- централизация управления. Высокотехничная и эффективная система обеспечения безопасности требует управления, основанного на четкой координации действий всех входящих в нее элементов. Такая координация предполагает наличие единого управленческого центра;

- взаимодействие и координация. Безопасность в функционировании организации достигается через четкое взаимодействие подразделений, непосредственно занимающихся обеспечением безопасности, и остальными подразделениями организации.

Фиксация норм в локальных актах

Высокий уровень взаимодействия между подразделениями возможен лишь при наличии общего регламента их действий, четко закрепленного в системе локальных нормативных актов организации. Основными документами, входящими в эту систему, являются:

- Положение о системе безопасности (концепция собственной безопасности);

- Положение о контрольно-пропускном режиме;

- Положение о коммерческой тайне;

- Положение о проведении служебных расследований.

Кроме того, отдельные положения, регламентирующие действия по обеспечению безопасности, содержатся практически во всех локальных нормативных актах организации, в частности, правилах внутреннего трудового распорядка, положениях о структурных подразделениях и многих других.

Основные направления работы

Можно выделить следующие направления деятельности по обеспечению безопасности организации:

- работа с контрагентами. В данную область входит проверка будущих контрагентов, в зависимости от глубины планируемого сотрудничества устанавливаются: финансовое и имущественное состояние контрагента, наличие у лица, которое будет заключать сделку, прав на ее совершение, наличие и действительность лицензии (если его деятельность лицензируемая), отсутствие в отношении приобретаемого имущества спора или прав на него третьих лиц, определение аффилированных с контрагентом лиц, определение «истинных» владельцев бизнеса. Сюда же относятся поиски скрывающихся должников, осуществление комплекса мероприятий по взысканию просроченных долгов, реализация мер по розыску похищенного имущества;

- работа с правоохранительными органами по вопросам расследования преступлений и правонарушений, причинивших ущерб организации;

- информационно-аналитическое обеспечение (отслеживание материалов в прессе, содержащих упоминания об организации);

- информационно-пропагандистское обеспечение (создание в общественном сознании положительного имиджа организации);

- информационная защита (создание в организации системы защиты коммерческой тайны и обеспечение ее функционирования, в том числе через работу с персоналом, создание максимально защищенных от взлома компьютерных сетей, соблюдение режима работы с данной категорией информации (ст. 10, 11 закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»);

- правовая и психологическая работа с сотрудниками, нарушающими дисциплину труда и правила внутреннего распорядка организации. При этом под правовой работой понимается проведение служебных расследований, подготовка и составление всех необходимых документов для привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности;

- охрана объектов, принадлежащих организации, в том числе от проникновения третьих лиц;

- обеспечение личной безопасности руководителя и первых лиц организации, охрана жизни и здоровья работников.

Кроме вышеперечисленных, в условиях российской действительности можно выделить также такое специфическое направление, как установление контакта с представителями муниципальной власти по месту расположения организации и представителями органов федеральной власти. В свете сложившейся в нашей стране практики данный вид превентивных мер по обеспечению безопасности может сыграть очень важную роль. Возможность прямого контакта с представителями властных и правоохранительных органов зачастую оказывается решающим фактором во многих ситуациях и просто необходима в случае попытки корпоративного захвата организации.

Кто должен отвечать за безопасность организации?

Исходя из приоритетности этих направлений, для организации строится и система внутренних органов, которая решает определенные задачи и отвечает на вызовы окружающей среды. В крупных организациях обычно создаются следующие структурные подразделения:

- Подразделение охраны. Оно осуществляет непосредственные мероприятия по защите имущества и физической защите сотрудников организации;

- Оперативное подразделение. Занимается проведением служебных расследований, а также оперативно-розыскными мероприятиями. При этом необходимо помнить, что любые действия по сбору информации о физических или юридических лицах должны производиться в соответствии с действующим законодательством;

- Подразделение технической поддержки. Данный отдел занимается работой с высокотехнологическими приборами, без которых в настоящее время невозможно представить ни одну систему безопасности. Прежде всего речь идет о системах сигнализации и видеонаблюдения;

- Аналитический отдел. Данное подразделение, как правило, самое небольшое по численности, но выполняющее наиболее значимые функции в системе безопасности, такие, как разработка основных мероприятий по защите имущества, охрана коммерческой тайны общества и координация работы остальных подразделений системы безопасности.

В некоторых случаях под контроль служб безопасности передают и отдел по связям с общественностью. Это особо актуально при проведении агрессивной брэндинговой политики, направленной на завоевание новых рынков сбыта. Во время подобных мероприятий организация становится особо уязвимой для так называемого «черного пиара» и, соответственно, должна максимально быстро реагировать на любые его проявления всеми доступными для нее средствами.

Делать самим или привлечь специалистов?

Практически все организации строят систему защиты на условиях объединения внутренних и внешних ресурсов. Данная политика, безусловно, оправдана. Привлечение сторонних организаций, специализирующихся на подобной деятельности, позволяет получить максимальный результат с минимальными затратами по сравнению с созданием системы безопасности с нуля.

Наиболее часто по договору (аутсорсинг) специализированным агентствам передаются функции общей охраны объектов и физической защиты первых лиц организации. При этом необходимо учитывать, что в соответствии с законом от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» данный вид предпринимательской деятельности является лицензируемым. Соответственно, прежде чем заключить договор с ЧОПом, следует проверить наличие у него необходимой документации. Также часто внешним профессионалам передается создание и поддержание работоспособности системы технических средств охраны и наблюдения. Разумным можно счесть привлечение со стороны высококлассных специалистов в области юриспруденции для разработки методов и мер корпоративной защиты организации.

А вот полная передача аналитических функций сторонней организации не только не рациональна, она может оказаться просто опасной. Слишком много нитей контроля оказывается в руках, не подконтрольных руководству организации. Соответственно, чтобы решиться на такую передачу, необходимо быть уверенным не только в высоком уровне профессионализма специалистов, но и в высокой степени их лояльности.

Создание единой системы безопасности – довольно сложный процесс, требующий серьезных финансовых вложений. Подобные вложения достаточно часто не представляются руководителям организации оправданными. К сожалению, нередко они меняют свою точку зрения только после того, как понесут серьезные убытки.

Автор — корпоративный консультант адвокатской компании «Адвокат Калинин В.М.»

Источник