Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

Определение экономической эффективности ГЭС

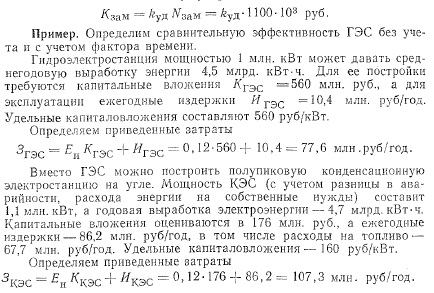

Для определения экономической эффективности ГЭС обычно рассматривают два варианта развития энергосистемы: с ГЭС и с заменяемой, чаще всего тепловой конденсационной электростанцией (КЭС). Допускается непосредственное сопоставление ГЭС и КЭС, но с обязательным учетом изменения режима работы других электростанций системы, которое ведет в основном к измене-нию структуры последних и расхода топлива на этих электростанциях.

В зависимости от степени изменения режима работы системы определяется так называемый топливный эффект ГЭС, т. е. выясняется, какую экономию топлива в системе дает гидроэлектростанция. Соответственно определяется удельная экономия топлива на 1 кВт-ч выработки энергии ГЭС.

При сравнении вариантов систем с ГЭС и КЭС для обеспечения одинакового уровня электропотребления мощность заменяемой КЭС может получиться дробной относительно числа ее агрегатов. Например, при установленной мощности ГЭС — 1000 МВт для покрытия одинакового максимума нагрузки системы с учетом разницы в аварийности агрегатов, расхода энергии на собственные нужды и т. п. мощность заменяемой КЭС должна составить 1100 МВт. При установке на КЭС блоков по 300 МВт мощность ее составит 1200 МВт. При введении этой цифры в расчет будет явно завышена эффективность ГЭС. В таких случаях подсчитывают удельные капитальные вложения &уД на 1 кВт установленной мощности КЭС и в расчет вводят полные капиталовложения по заменяемой мощности ЛХш —1100 МВт=1100Х

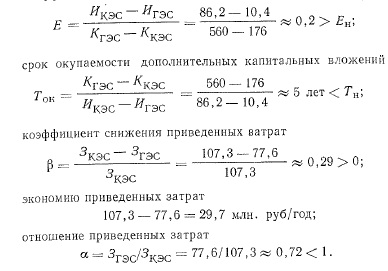

Затраты по ЛЭП для ГЭС и КЭС примерно одинаковы, поэтому их не включаем в расчет. Определяем:

По всем показателям ГЭС получается экономически выгоднее КЭС.

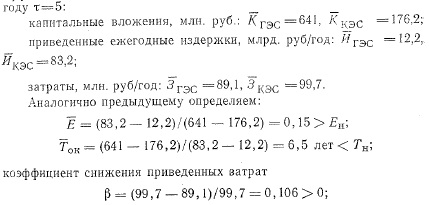

Аналогичный расчет проведем с учетом фактора времени. Срок строительства ГЭС — 6 лет, пуск первого агрегата — на 5-м году. Полная выработка электроэнергии — 4,5 млрд. кВт-ч — будет выдаваться начиная с 7-го года от начала строительства. Для получения выработки электроэнергии в одни и те же годы КЭС начинают строить на три года позже, чем ГЭС. Срок строительства КЭС — 3 года, пуск первого агрегата — на 2-й год, полная выработка энергии — начиная с 4-го года. При этом выработка электроэнергии по КЭС и ГЭС обеспечивается в одни и те же календарные годы.

Затраты приводились к году пуска первого агрегата ГЭС, т. е. к 5-му году с начала строительства. В результате расчетов при коэффициенте приведения затрат 0,08 получены приведенные к году т = 5.

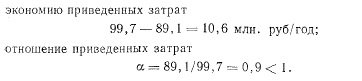

Аналогично предыдущему определяем:

В этом случае ГЭС также оказалась экономически эффективнее КЭС, но ее показатели ухудшились по сравнению с расчетом без учета фактора времени. Таким образом, далее длительные сроки строительства ГЭС по сравнению с КЭС ухудшают ее экономические показатели, что вполне закономерно. Для подтверждения этого необходимо проводить сравнительные экономические расчеты с учетом фактора времени.

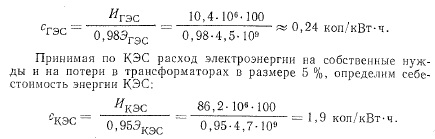

При расходе электроэнергии в размере 2 % на собственные нужды с учетом потерь в трансформаторах себестоимость энергии ГЭС составит:

Принимая по КЭС расход электроэнергии на собственные нужды и на потери в трансформаторах в размере 5 %, определим себестоимость энергии КЭС:

Величина С кэс является расчетной стоимостью, так как при ее определении расходы по топливу учитывались по замыкающим затратам в размере 40 руб/т уел. топ. при удельном расходе 0,36 кг/кВт-ч.

Отметим, что производственная себестоимость электроэнергии всех тепловых электростанций Минэнерго СССР, включая атомные и теплоэлектроцентрали, составляет 0,8—1 коп/кВт-ч при существующих ценах на конкретное топливо, потребляемое теми или иными электростанциями. Для ГЭС средняя себестоимость составляет 0,14 коп/кВт-ч.

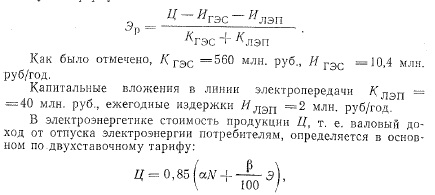

Для определения общей эффективности капиталовложений в ГЭС подсчитаем коэффициент рентабельности Эр. Для этого воспользуемся формулой

В электроэнергетике стоимость продукции Ц, т. е. валовый доход от отпуска электроэнергии потребителям, определяется в основном по двухставочному тарифу:

Коэффициент 0,85 учитывает расход энергии на собственные нужды электростанции, потери в трансформаторах и линиях электропередачи. Тарифы установлены на электроэнергию на шинах понижающих подстанций.

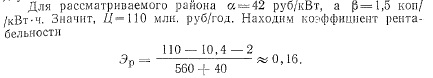

Приближенное значение коэффициента рентабельности Эр определяем, используя для суммарного отпуска электрической энергии двухставочный тариф, установленный для данной энергосистемы.

Для энергетики норматив общей эффективности капитальных вложений не установлен. В 1979 г. по отдельным объединенным энергосистемам страны фактическая рентабельность (включая налог с оборота) составляла 6—9,1%. Следовательно, рассматриваемая ГЭС рентабельна:

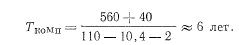

Срок компенсации капитальных вложений за счет прибыли составляет:

С учетом фактора времени приведенный коэффициент рентабельности Эр будет меньше, а условный срок компенсации капитальных вложений больше, чем без учета фактора времени. Как было сказано (гл. 4), это объясняется тем, что при учете потерь «омертвления» капитальных вложений в период строительства приведенные- капиталовложения К х получаются больше фактических К. С другой стороны, полная выработка электроэнергии ГЭС может быть получена лишь после установки всех ее агрегатов. Поэтому при приведении капитальных вложений и стоимости энергии к году пуска первого агрегата приведенная стоимость Ц % меньше стоимости Ц, определенной по полной выработке энергии. Однако в рассматриваемом примере ЭР>0,1, что подтверждает экономическую эффективность. ГЭС.

Таким образом, при снижении тарифа за мощность с 42 до 36 руб/кВт и за энергию с 1,5 до 1 коп/кВт-ч, коэффициент рентабельности уменьшился почти в 2 раза (с 0,16 до 0,094) и соответственно почти в 2 раза увеличился условный срок компенсации капитальных вложений (с 6 до 10,7 лет). Это свидетельствует о большом влиянии тарифа на рентабельность электростанции.

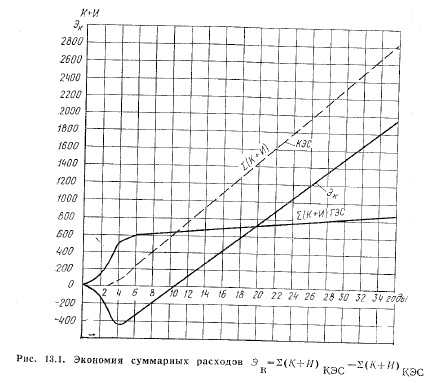

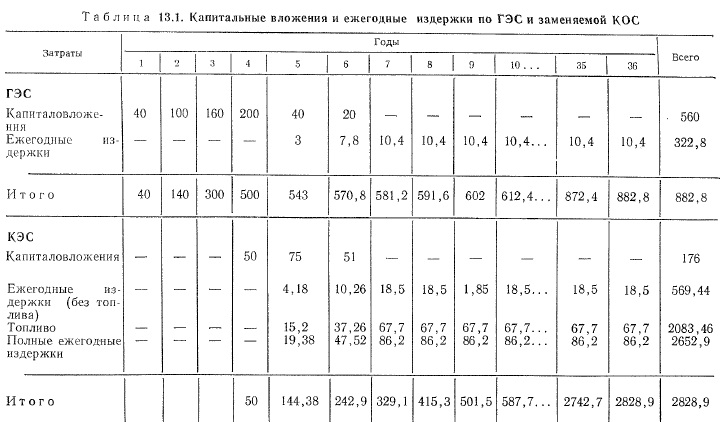

Представляет интерес рост суммы капитальных вложений и ежегодных издержек по ГЭС и заменяемой КЭС. Для рассматриваемого примера при неизменных ценах и равенстве роста производительности труда и заработной платы составляем табл. 13.1 и график 13.1. За период временной эксплуатации (годы 5-й, 6-й) и за 30 лет нормальной эксплуатации (годы с 7-го по 36-й) сумма ежегодных издержек по ГЭС составила 322,8 млн. руб. Добавив к ней капитальные вложения в размере 560 млн. руб., получим приблизительно 900 млн. руб.

По заменяемой КЭС сумма ежегодных издержек (включая расходы по топливу, подсчитанные по замыкающим затратам — 40 руб/т.) определена в размере 2652,9 млн. руб. Добавив к ним капитальные вложения в размере 176 млн. руб., получим приблизительно 2800 млн. руб. Разница суммарных расходов по КЭС и ГЭС составляет: 2800—900=1900 млн. руб., т. е. в три раза превосходит капитальные вложения в ГЭС 560 млн. руб.

Этот расчет имеет иллюстративное значение, так как он проведен без приведения разновременных затрат к одному году, без учета возможного изменения цен и тарифов и вместо цен на топливо приняты замыкающие затраты — 40 руб/т уел. топ.).

При всех расчетах экономия получилась положительной: 1900 440 и 800 млн. руб., но существенно различной.

Потребность в топливе определялась в предположении, что для полупиковой КЭС (К—500-е 130) удельный расход условного топлива на 1 кВт-ч в первые годы эксплуатации будет снижен за счет рационализации и улучшения режима работы КЭС от 0,36 до 0,3 кг. В расчетах принят средний за рассматриваемый период удельный расход условного топлива — 0,33 кг/кВт-ч. При нормальной эксплуатации за рассматриваемый период в 30 лет суммарная потребность в топливе составит более 45 млн. т уел. топ. Оно может быть сэкономлено в случае постройки гидроэлектростанции мощностью I млн. кВт.

«При планировании капитальных вложений необходимо учитывать, что для замещения каждой тонны условного топлива необходимо вложить их в гидроэнергетику в 4 раза меньше, чем для такого же прироста добычи нефти и в 2 раза меньше, чем в угольную промышленность. Это объясняется возобновляемостью гидроэнергоресурсов, возможностью поддерживать достигнутый уровень знергодобычи без всяких затрат в противоположность добыче органических видов топлива».

Источник

Невостребованное

богатство или

неразумная экономия?

Ассоциация «Гидропроект» подготовила доклад о перспективах развития гидроэнергетики в России. Выводы авторов пессимистичны: строительство новых гидростанций стремится к нулю.

Пауза, растянутая на годы

Согласно правительственным документам, в ближайшие10 — 15 лет приоритет отдается строительству тепловых и атомных электростанций. Ввод новых ГЭС отодвинут на 2025 — 2030 годы. Период до 2030 года деликатно именуется гидроэнергетической паузой. Собственно, она уже наступила. Увеличение объемов гидроэнергетического строительства в последние пять лет происходит лишь за счет восстановления мощностей на Саяно-Шушенской ГЭС после известной аварии и ввода агрегатов на Богучанской ГЭС, которая строится с 1976 года. Сейчас гидроэнергия занимает 17 % в общем объеме вырабатываемой электроэнергии. К 2030 этот показатель упадет до 12 — 13 %.

— В ГЭС потребности пока нет, вот их и не включают в краткосрочные планы, — объясняет генеральный директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев. — Как только нам предложат объект, действительно необходимый для экономики, сразу же его рассмотрим.

Между тем, Россия занимает второе место в мире (после Китая) по обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами. На территории нашей страны сосредоточено около 9% мировых запасов гидроэнергии. За счет энергии российских рек можно ежегодно производить 852 млрд кВт. ч. Это при том, что в прошлом году на электростанциях всех типов выработано 1023,5 млрд кВт.ч.

Получается, мы отказываемся от данного нам Богом дара?

Гидроэнергетики иронизируют: авторы прогнозов потому и устроили паузу, что не знают, как распорядиться богатейшими ресурсами воды. Вот и свалили задачу на своих преемников: пусть они подумают.

Чем заканчиваются «паузы» в развитии той или иной отрасли, хорошо известно: потерей квалифицированных специалистов, снижением качества работ и т.д. Первый звоночек уже прозвенел. В прошлом году на строящейся Загорской ГАЭС-2 просел фундамент машинного зала, после чего произошло его подтопление. Среди разных причин эксперты называют и ту, что проектировщики и строители стали забывать, как грамотно делать свое дело.

ЛЭП от моря до моря

Многие мои собеседники, не имеющие отношения к гидроэнергетике, спрашивали: «А кто сегодня агитирует за ГЭС? Наверно, ветераны? Они помнят времена, когда было «планов громадье». Сейчас это уже не нужно. Теперь все стремятся заполучить дешевую электроэнергию, быстрее строить электростанции, а ГЭС — стройка на долгие годы».

Так еще нигде не удалось получить электроэнергию дешевле, чем на ГЭС. Гидроэлектростанции всегда строились не только для выработки электричества, но и для защиты от наводнений, орошения земель, развития энергоемких производств. Наконец, ГЭС регулируют частоту и мощность в энергосистеме и являются пиковым горячим резервом, чего не могут делать ни тепловые, ни атомные станции.

Норвегия, США, Канада, Австралия, Франция, Норвегия, Япония и другие страны максимально задействовали имеющиеся гидроресурсы. В России гидропотенциал используется на 20,5 %.. Причем в Европейской части возможности рек близки к исчерпанию. А вот в Сибири и особенно на Дальнем Востоке потенциал гидроресурсов огромен.

Станции, ввод которых намечен на 2025-2030 годы и позже — Мокская, Нижнеангарская, Нижнезейская, Нижнениманская, Канкунская — будут строиться за Уралом. В этот список предлагается включить и Эвенкийскую ГЭС на Нижней Тунгуске (технико-экономическое обоснование есть). Она станет крупнейшей ГЭС России мощностью 12 млн. кВт и с годовой выработкой 50 млрд.кВт.ч. Для сравнения: выработка всех ГЭС Волжско-Камского каскада составляет 40 млрд.кВт.ч.

— За Уралом строить ГЭС выгодно уже потому, что в этих местах мало людей — не надо никого никуда переселять, не надо затоплять сельхозугодья, — говорит президент ассоциации «Гидропроект» Владимир Шайтанов.

Один из авторов доклада, советник генерального директора института «Гидропроект» Валентин Новоженин убежден: необходимо уже сейчас начать комплексную подготовку к строительству названных объектов, не выжидая отведенные Энергетической стратегией 10 —15 лет.

И вот тут оппоненты гидроэнергетики спрашивают: а зачем в Сибири и на Дальнем Востоке столько станций? Там и сейчас некоторые ГЭС не знают, куда девать выработанную энергию.

— Рядом с ГЭС можно строить энергоемкие предприятия, как это делалось всегда, благо природных богатств здесь достаточно. — отвечает Владимир Шайтанов. — На строительство ГЭС приедут новые кадры, особенно молодежь. Мы изо дня в день жалуемся, что люди уезжают из Сибири и с Дальнего Востока. А тут появится возможность привлечь в эти края работоспособное население.

Тем не менее, вся вырабатываемая электроэнергия не будет использована за Уралом, она тут просто не нужна. Зато очень нужна в Европейской части. Но электроэнергию, как известно, на склад не положишь и в поезд не загрузишь.

— Зато на ГЭС можно производить водород, перевозить его хотя бы в жидком виде, — считает Валентин Новоженин.

Более привычный способ — передавать электроэнергию с помощью ЛЭП. Предлагается построить трансконтинентальную линию электропередачи высокого напряжения по условной линии Владивосток — Калининград. В эту линию будет вливаться вся производимая электроэнергия, прежде всего, дальневосточных и сибирских ГЭС. Таким образом, энергию Сибири и Дальнего Востока можно будет использовать на Урале, в Европейской части, экспортировать за рубеж

Опыт строительства ЛЭП большой протяженности и высокого напряжения у нас практически отсутствует. Но в Китае и Бразилии ЛЭП длиной более 2 тыс. км успешно эксплуатируются. Правда, российская линия будет раза в четыре длиннее, чем в Китае.

— Наши исследования показывают, экономичнее строить небольшие электростанции и передавать ток на небольшие расстояния, — говорит Павел Полудницын, заместитель директора института «Энергосетьпроект». — Однако как предложение строительство протяженной ЛЭП можно рассматривать. Полагаю, она будет постоянного тока, мощностью 1500 кВ, скорей всего, с тремя подстанциями в Сибири. И строить ее лучше всего частями. Но для реализации такого амбициозного проекта нужна политическая воля.

Сетевики не скрывают — в их глазах ЛЭП через всю страну — экзотика.

Строить на частные деньги?

Даже далекому от энергетики человеку понятно, что строительство в глухих труднодоступных местах — а ГЭС возводятся именно там — не может быть дешевым. И также нетрудно догадаться, что развитие гидроэнергетики тормозит необходимость больших финансовых затрат.

В докладе ассоциации «Гидропроект» предлагается шире привлекать в гидроэнергетику частный бизнес. Такой пример уже есть. ООО «РУСАЛ» финансирует на паритетных началах вместе с ОАО «РусГидро» достройку Богучанской ГЭС и строительство Богучанского алюминиевого завода. Сотрудничество себя оправдывает: ГЭС почти достроена, завод строится.

— У нас после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС была разработана программа комплексной модернизации своих гидростанций до 2025 года, — рассказывает советник заместителя председателя правления ОАО «РусГидро», главный редактор журнала «Гидротехническое строительство» Геннадий Лапин. — По-существу, к 2025 году у РусГидро будут новые станции с современным оборудованием. Но возвести на свои деньги объект масштаба Братской ГЭС трудно даже такой крупной компании.

— Более реально государственно-частное партнерство с долевым участием разных инвесторов, — продолжает Геннадий Лапин. — Например, частные инвесторы за свой счет строят ГЭС. Государство гарантирует им возврат вложенных инвестиций за определенный срок. Другой вариант: если инвестор является потребителем электроэнергии, ему гарантируется в течение определенного срока такой фиксированный низкий тариф, который окупит его затраты.

Нужно вовлекать в процесс финансирования регионы. Софинансирование строительства гидроузлов в бассейне Амура можно организовать таким образом: государство вкладывает деньги в создание водохранилища; регион — в строительство дорог и некоторых объектов инфраструктуры; РусГидро совместно с частным инвестором — в строительство энергетических объектов.

Но без государства развивать гидроэнергетику не получится. Во всем мире оно несет основное бремя расходов при строительстве ГЭС.

.Вода возобновляема, а газ — нет

«Против» ГЭС голосует экономика. Удельный показатель стоимости одного установленного кВт мощности на ГЭС в полтора-два раза выше, чем на тепловой электростанции, срок окупаемости больше.

По мнению Геннадия Лапина, методика, которая используется для технико-экономического сравнения ТЭС, АЭС и ГЭС, несовершенна. Она основана на слишком коротком сроке их эксплуатации. Если взять за основу расчетов продолжительный период, к примеру, 100 лет, то экономика покажет совсем другое.

Удельный вес оборудования и строительной части на ТЭС имеет соотношение приблизительно 70% и 30%. Для ГЭС наоборот: 10% — 30% стоимости приходится на оборудование и 90% — 70% на стоимость основных сооружений (в зависимости от их масштаба). Оборудование нужно обновлять каждые 30 лет, за 100 лет его поменяют трижды. Гидротехнические сооружения могут эксплуатироваться столетиями. В мире существуют гидротехнические объекты, построенные тысячи лет назад.

В цене топлива для ТЭС затраты прошлых (геологоразведка) и будущих поколений «вынесены за скобки». Но самом деле они есть, и немалые. Еще одна серьезная статья расходов — рекультивация отработанных газовых и нефтяных месторождений, угольных шахт и разрезов. А ядерные отходы необходимо захоронить. И все это стоит очень приличных денег. Гидроэнергетика таких расходов не имеет.

Кроме того, ГЭС — надежная защита от наводнений.

Каждую весну мы являемся свидетелями борьбы МЧС с затоплениями населенных пунктов в бассейне реки Лены. Лена течет с юга на север. Когда на южных притоках Лены и в ее верхнем течении начинается ледоход, в устье реки еще ледостав. В результате образуются ледовые заторы. Каждый год МЧС взрывает заторы и осуществляет другие дорогостоящие мероприятия для борьбы с наводнениями. Помнится, некоторое время назад даже город Ленск пришлось отстраивать заново.

Если построить гидроузлы на южных притоках Лены и прекратить сбрасывать ледяные поля в Лену, масштаб ежегодных заторных явлений и наводнений значительно уменьшится. При определении эффективности ГЭС можно смело учитывать стоимость противопаводковых мероприятий.

При таком подходе ГЭС получаются экономически более выгодными, чем тепловые и атомные станции, — говорит Геннадий Лапин. — Не зря же гидроэлектростанции были основой развития электроэнергетики в большинстве стран мира.

Почти три четверти отечественных ТЭС в качестве топлива используют природный газ. Потребление газа в электроэнергетике составляет около 30% от объема его добычи и около 40% от объема внутреннего потребления страны. Нигде в мире он так щедро не сжигается на станциях, как у нас. По прогнозам, природного газа нам хватит на 70 лет.

Вероятно, потом придется переходить на уголь. (Сейчас его используют примерно четверть ТЭС.) Запасов угля хватит на 200 — 300 лет. Так что тут себя можно чувствовать более свободно. Особенно, если не думать о внуках и правнуках. Но переход с газа на уголь потребует большого времени и больших финансов: другое оборудование, другие транспортные потоки и т.д.

Атомные станции обеспечены отечественным ураном примерно на две трети. Остальной закупается за рубежом. По мере развития атомной энергетики, ее зависимость от импорта будет расти. Да и запасы урановой руды также не бесконечны.

А вот вода ресурс возобновляемый. И стратегически правильно было бы строить ГЭС по максимуму, насколько позволяет гидропотенциал. Но этот, самый главный, аргумент при принятии решений не учитывается.

Елена БАБАК

Этот материал опубликован в декабрьском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать здесь.

Источник