B. повышающая трансформация

C. понижающая трансформация

15. Какое торможение развивается в ЦНС?

A. постсинаптическое

16. При каком торможении сильное возбуждение мотонейрона является причиной сильного возбуждения клеток Реншоу и они интенсивнее оказывают свое тормозящее действие?

A. возвратном

17. Какая система является главным координатором деятельности всех органов и систем в живом организме?

A. симпатическая нервная система

B. парасимпатическая нервная система

C. метасимпатическая нервная система

D. эндокринная система

E. центральная нервная система

18. Какое устройство используют для усиления электрических сигналов малой величины?

D. усилители

E. электромагнитные самописцы

19. Как называются специализированные структуры, непосредственно воспринимающие действие раздражителя?

A. рецепторы

C. полимодальные нейроны

D. мономодальные нейроны

E. псевдоуниполярные нейроны

20. Как называется увеличение чувствительности рецептора к раздражителю?

C. сенсибилизацией

21. Как называется явление увеличения количества функционирующих рецепторов?

A. мобилизацией

22. Как называется способность сенсорных систем менять свою деятельность путем изменения количества функционирующих рецепторов?

E. мобильностью

23. Какой ритм доминирует на электроэнцефалограмме в состоянии физического и психического покоя?

A. альфа

24. Каков механизм действия гормонов, являющихся по природе производными аминокислот?

C. мембранно-внутриклеточный

25. Через какую структуру центральная нервная система регулирует эндокринную систему?

A. гипоталамус

D. поджелудочная железа

26. Какие биологические высокоактивные вещества синтезируют и выделяют во внутреннюю среду организма железы внутренней секреции?

B. гормоны

27. Взаимодействие с чем является обязательным условием для проявления эффектов гормона?

A. рецептором

28. Как осуществляется связь гипоталамуса с гипофизом?

A. безусловно рефлекторно

B. гуморально

C. с помощью ионов

D. условно рефлекторно

E. через спинномозговую жидкость

29. Какие гормоны поступают из гипоталамуса и депонируются в гипофизе?

A. антидиуретический, окситоцин

B. фолликулостимулирующий, лютеонизирующий

C. фолликулостимулирующий, пролактин

D. тиреотропный, гонадотропный

E. адренокортикотропный, соматотропный

30. Каков механизм действия жирорастворимых гормонов?

A. цитозольный

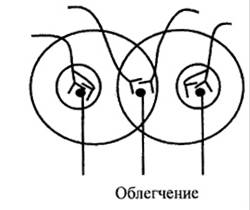

Блок 2.В данном блоке представьте схему, сделайте в ней соответствующие обозначения и дайте ее описание. За правильно выполненное задание 40%.

Графически изобразите схему облегчения в нервных центрах, сделайте соответствующие обозначения, дайте описание схемы и объясните механизм.

Зав. кафедрой физиологии, профессор Миндубаева Ф.А.

Дата добавления: 2016-03-26 | Просмотры: 830 | Нарушение авторских прав

Источник

Структурно-функциональная организация сенсорных систем.

Под анализаторами понимают совокупность образований, обеспечивающих восприятие энергии раздражителя, трансформацию ее в специфические процессы возбуждения, проведение этого возбуждения в структуры ЦНС и к клеткам коры, анализ и синтез специфическими зонами коры этого возбуждения с последующим формированием ощущения.

Понятие об анализаторах введено в физиологию И. П. Павловым в связи с учением о высшей нервной деятельности. Каждый анализатор состоит из трех отделов:

v Периферический или рецепторный отдел, который осуществляет восприятие энергии раздражителя и трансформацию ее в специфический процесс возбуждения.

v Проводниковый отдел, представленный афферентными нервами и подкорковыми центрами, он осуществляет передачу возникшего возбуждения в кору головного мозга.

v Центральный или корковый отдел анализатора, представленный соответствующими зонами коры головного мозга, где осуществляется высший анализ и синтез возбуждений и формирование соответствующего ощущения.

Роль анализаторов при формировании приспособительных реакций чрезвычайно велика и многообразна. Согласно концепции функциональной системы П. К. Анохина формирование любой приспособительной реакции осуществляется в несколько этапов. Анализаторы принимают непосредственное участие в формировании всех этапов функциональной системы. Они являются поставщиками афферентных посылок определенной модальности и различного функционального назначения, причем, одна и та же афферентация может быть обстановочной, пусковой, обратной и ориентировочной в зависимости от этапа формирования приспособительной деятельности.

Периферический (рецепторный) отдел анализаторовпредставлен рецепторами. Его назначение — восприятие и первичный анализ изменений внешней и внутренней сред организма. В рецепторах происходит трансформация энергии раздражителя в нервный импульс, а также усиление сигнала за счет внутренней энергии метаболических процессов. Для рецепторов характерна специфичность (модальность), т.е. способность воспринимать определенный вид раздражителя, к которому они приспособились в процессе эволюции (адекватные раздражители), на чем основан первичный анализ. Так, рецепторы зрительной сенсорной системы приспособлены к восприятию света, а слуховые рецепторы — звука и т.д. Та часть рецепторной поверхности, от которой сигнал получает одно афферентное волокно, называется его рецептивным полем. Рецептивные поля могут иметь различное количество рецепторных образований (от 2 до 30 и более), среди которых есть рецептор-лидер, и перекрывать друг друга. Последнее обеспечивает большую надежность выполнения функции и играет существенную роль в механизмах компенсации.

Свойства периферического (рецепторного) отдела анализаторов. В деятельности каждого анализатора и его отделов независимо от характеристики раздражителей различают ряд общих свойств. Для периферического отдела анализаторов характерны следующие свойства.

1. Специфичность — способность воспринимать определенный, т. е. адекватный данному рецептору, раздражитель. Эта способность рецепторов сформировалась в процессе эволюции.

2. Высокая чувствительность — способность реагировать на очень малые по интенсивности параметры адекватного раздражителя. Например, для возбуждения фоторецепторов сетчатки глаза достаточно нескольких, а иногда и одного, квантов света. Обонятельные рецепторы информируют организм о появлении в атмосфере единичных молекул пахучих веществ.

3. Способность к ритмической генерации импульсов возбуждения в ответ на однократное действие раздражителя.

4. Способность к адаптации — т. е. способность приспосабливаться («привыкать») к постоянно действующему стимулу. Адаптация может выражаться в снижении активности рецептора и частоты генерации импульсов возбуждения, вплоть до полного его прекращения. В зависимости от скорости адаптации различают:

- быстроадаптирующиеся (тактильные);

- медленноадаптирующиеся (терморецепторы);

- неадаптирующиеся (вестибулярные и проприорецепторы). Выделяют несколько видов адаптации:

- изменение возбудимости рецептора в сторону снижения — десенсибилизация;

- изменение возбудимости в сторону повышения — сенсибилизация.

Адаптация проявляется в снижении абсолютной чувствительности рецептора и в повышении дифференциальной чувствительности к стимулам, близким по силе к адаптируемому. Сенсибилизация проявляется в стойком повышении возбудимости, которое вызывается многократными действиями пороговых раздражителей, наносимых один за другим.

Процессы адаптации в рецепторах могут определяться внешними и внутренними факторами. В качестве внешнего фактора в механизме адаптации могут выступать свойства вспомогательных структур. Так, например, причиной быстрой адаптации телец Пачини являются свойства вспомогательных структур — капсулы рецептора, которые не пропускают к нервному окончанию статической составляющей механического раздражения, в то время как динамическая составляющая раздражителя проходит через оболочки капсулы, хотя и уменьшается по амплитуде. Это предположение подтверждается тем, что после удаления капсулы рецептор начинает генерировать рецепторный потенциал в течение длительного действия раздражителя.

Внутренние факторы механизма адаптации связаны с изменениями физико-химических процессов в самом рецепторе. Например, выявлено различие в наборе натриевых и калиевых каналов в быстро- и медленноадаптирующихся рецепторах. Важную роль в явлениях адаптации играют эфферентные влияния от нервных центров. При наличии тормозной эфферентной регуляции процессы адаптации в рецепторах ускоряются.

5. Функциональная мобильность. Анализаторные системы способны изменять свою деятельность путем изменения количества функционирующих рецепторов в зависимости от условий окружающей среды и функционального состояния организма. Например, количество функционирующих вкусовых рецепторов больше в состоянии голода, а после приема пищи их количество уменьшается. При снижении температуры окружающей среды количество холодовых рецепторов кожных покровов увеличивается.

6. Низкая способность к аккомодации.

7. Специализация рецепторов к определенным параметрам адекватного раздражителя. Рецепторы, входящие в состав периферического отдела анализатора, неоднородны по отношению к различным моментам действия раздражителя. Имеются рецепторы, которые возбуждаются только в момент включения раздражителя, другие- только в момент выключения раздражителя, а третьи реагируют в течение всего времени действия раздражителя. Кроме того, имеются рецепторы, реагирующие на изменение интенсивности раздражителя или на его перемещение и т. д.

8. Способность к элементарному первичному анализу. Благодаря связи между отдельными рецепторами периферического отдела, отражающими отдельные параметры раздражителя, осуществляется элементарный первичный анализ последнего. Деятельность рецепторов осуществляется не изолированно, а во взаимодействии, в связи с чем уже на рецепторном уровне осуществляется анализ раздражителя по разным его характеристикам (параметрам).

9. Кодирование информации. Информация о действии химических, механических раздражителей, имеющих разнообразную природу, преобразуется рецепторами в универсальные для мозга сигналы — нервные импульсы. Таким образом рецепторы кодируют информацию о среде, т. е. преобразуя сигналы, непонятные мозгу, в сигналы, понятные ему.

Проводниковый отдел сенсорной системывключает афферентные (периферические) и промежуточные нейроны стволовых и подкорковых структур центральной нервной системы (ЦНС), которые составляют как бы цепь нейронов, находящихся в разных слоях на каждом уровне ЦНС. Проводниковый отдел обеспечивает проведение возбуждения от рецепторов в кору большого мозга и частичную переработку информации. Проведение возбуждения по проводниковому отделу осуществляется двумя афферентными путями: специфическим проекционным путем (прямые афферентные пути) от рецептора по строго обозначенным специфическим путям с переключением на различных уровнях ЦНС (на уровне спинного и продолговатого мозга, в зрительных буграх и в соответствующей проекционной зоне коры большого мозга); неспецифическим путем, с участием ретикулярной формации. На уровне ствола мозга от специфического пути отходят коллатерали к клеткам ретикулярной формации, к которым могут конвергировать различные афферентные возбуждения, обеспечивая взаимодействие анализаторов. При этом афферентные возбуждения теряют свои специфические свойства (сенсорную модальность) и изменяют возбудимость корковых нейронов. Возбуждение проводится медленно через большое число синапсов. За счет коллатералей в процесс возбуждения включаются гипоталамус и другие отделы лимбической системы мозга, а также двигательные центры. Все это обеспечивает вегетативный, двигательный и эмоциональный компоненты сенсорных реакций.

Дата добавления: 2015-11-04 ; просмотров: 699 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

1.Учение и. П. Павлова об анализаторах. Рецепторный отдел анализаторов. Рецепторы: понятия, классификация, основные свойства и особенности, механизм возбуждения, функциональная мобильность.

Под анализаторами понимают совокупность образований, обеспечивающих восприятие энергии раздражителя, трансформацию ее в специфические процессы возбуждения, проведение этого возбуждения в структуры ЦНС и к клеткам коры, анализ и синтез специфическими зонами коры этого возбуждения с последующим формированием ощущения.

Понятие об анализаторах введено в физиологию И. П. Павловым в связи с учением о высшей нервной деятельности. Каждый анализатор состоит из трех отделов:

Периферический или рецепторный отдел, который осуществляет восприятие энергии раздражителя и трансформацию ее в специфический процесс возбуждения.

Проводниковый отдел, представленный афферентными нервами и подкорковыми центрами, он осуществляет передачу возникшего возбуждения в кору головного мозга.

Центральный или корковый отдел анализатора, представленный соответствующими зонами коры головного мозга, где осуществляется высший анализ и синтез возбуждений и формирование соответствующего ощущения.

Периферический (рецепторный) отдел анализаторов

Рецепторы играют ведущую роль в получении организмом информации о состоянии внешней и внутренней среды. Благодаря большому многообразию рецепторов человек способен воспринимать стимулы разных модальностей.

Рецепторы представляют собой конечные специализированные образования, которые предназначены для восприятия энергии раздражителя и трансформации ее в специфическую активность нервной клетки.

Классификация рецепторов. В основу классификации рецепторов положено несколько критериев.

Психофизиологический характер ощущения: тепловые, холодовые, болевые и др.

Природа адекватного раздражителя: механо-, термо-, хемо-, фото-, баро-, осмбрецепторы и др.

Среда, в которой рецептор воспринимает раздражитель: экстеро-, интерорецепторы.

Отношение к одной или нескольким модальностям: моно- и полимодальные (мономодальные преобразуют в нервный импульс только один вид раздражителя — световой, температурный и т. д., полимодальные могут несколько раздражителей преобразовать в нервный импульс — механический и температурный, механический и химический и т. д.).

Способность воспринимать раздражитель, находящийся на расстоянии от рецептора или при непосредственном контакте с ним:

контактные и дистантные.

Уровень чувствительности (порог раздражения): низкопороговые (механорецепторы) и высокопороговые (ноцицепторы).

Скорость адаптации: быстроадаптирующиеся, (тактильные), медленноадаптирующиеся (болевые) и неадаптирующиеся (вестибулярные рецепторы и проприорецепторы).

Отношение к различным моментам действия раздражителя: при включении раздражителя, при его выключении, на протяжении всего времени действия раздражителя.

Морфофункциональная организация и механизм возникновения возбуждения: первичночувствующие и вторичночувствующие.

В первичночувствующих рецепторах стимул действует на воспринимающий субстрат, заложенный в самом сенсорном нейроне, который при этом возбуждается непосредственно (первично) раздражителем. К первичночувствующим рецепторам относятся: обонятельные, тактильные рецепторы и мышечные веретена.

К вторичночувствующим относятся те рецепторы, у которых между действующим стимулом и сенсорным нейроном располагаются дополнительные рецептирующие клетки, при этом сенсорный нейрон возбуждается не непосредственно стимулом, а опосредовано (вторично) — потенциалом рецептирующей клетки. К вторичночувствующим рецепторам относятся: рецепторы слуха, зрения, вкуса, вестибулярные рецепторы.

Механизм возникновения возбуждения у этих рецепторов различен. В первичночувствующем рецепторе транформация энергии раздражителя и возникновение импульсной активности идет в самом сенсорном нейроне. У вторичночувствующих рецепторов между сенсорным нейроном и стимулом расположена рецептирующая клетка, в которой под влиянием раздражителя идут процессы трансформации энергии раздражителя в процесс возбуждения. Но в этой клетке не возникает импульсной активности. Рецепторные клетки синапсами соединены с сенсорными нейронами. Под влиянием потенциала рецептирирующей клетки выделяется медиатор, который возбуждает нервное окончание сенсорного нейрона и вызывает в нем появление локального ответа — постсинаптического потенциала. Он оказывает деполяризующее действие на отходящее нервное волокно, в котором возникает импульсная активность.

Следовательно, у вторичночувствующих рецепторов локальная деполяризация возникает дважды: в рецептирующей клетке и в сенсорном’ нейроне. Поэтому принято называть градуальный электрический ответ рецептирующей клетки рецепторным потенциалом, а локальную деполяризацию сенсорного нейрона генераторным потенциалом, имея в виду, что он генерирует в отходящем от рецептора нервном волокне распространяющееся возбуждение. У первичночувствующих рецепторов рецепторный потенциал является и генераторным. Таким образом, рецепторный акт можно изобразить в виде следующей схемы.

Для первичночувствующих рецепторов:

I этап — специфическое взаимодействие раздражителя с мембраной рецептора;

II этап — возникновение рецепторного потенциала в месте взаимодействия раздражителя с рецептором в результате изменения проницаемости мембраны для ионов натрия (или кальция);

III этап — электротоническое распространение рецепторного потенциала к аксону сенсорного нейрона (пассивное распространение рецепторного потенциала вдоль нервного волокна называется электротоническим);

IV этап — генерация потенциала действия;

V этап — проведение потенциала действия по нервному волокну в ортодромном направлении.

Для вторичночувствующих рецепторов:

I-III этапы совпадают с такими же этапами первичночувствующих рецепторов, но протекают они в специализированной рецептирующей клетке и заканчиваются на ее пресинаптической мембране;

IV этап — выделение медиатора пресинаптическими структурами рецептирующей клетки;

V этап — возникновение генераторного потенциала на постсинаптической мембране нервного волокна;

VI этап — электротоническое распространение генераторного потенциала по нервному волокну;

VII этап — генерация потенциала действия электрогенными участками нервного волокна;

VIII этап — проведение потенциала действия по нервному волокну в ортодромном направлении.

Свойства периферического (рецепторного) отдела анализаторов. В деятельности каждого анализатора и его отделов независимо от характеристики раздражителей различают ряд общих свойств. Для периферического отдела анализаторов характерны следующие свойства.

1. Специфичность — способность воспринимать определенный, т. е. адекватный данному рецептору, раздражитель. Эта способность рецепторов сформировалась в процессе эволюции.

2. Высокая чувствительность — способность реагировать на очень малые по интенсивности параметры адекватного раздражителя. Например, для возбуждения фоторецепторов сетчатки глаза достаточно нескольких, а иногда и одного, квантов света. Обонятельные рецепторы информируют организм о появлении в атмосфере единичных молекул пахучих веществ.

3. Способность к ритмической генерации импульсов возбуждения в ответ на однократное действие раздражителя.

4. Способность к адаптации — т. е. способность приспосабливаться («привыкать») к постоянно действующему стимулу. Адаптация может выражаться в снижении активности рецептора и частоты генерации импульсов возбуждения, вплоть до полного его прекращения. В зависимости от скорости адаптации различают:

неадаптирующиеся (вестибулярные и проприорецепторы). Выделяют несколько видов адаптации:

изменение возбудимости рецептора в сторону снижения — десенсибилизация;

изменение возбудимости в сторону повышения — сенсибилизация.

Адаптация проявляется в снижении абсолютной чувствительности рецептора и в повышении дифференциальной чувствительности к стимулам, близким по силе к адаптируемому. Сенсибилизация проявляется в стойком повышении возбудимости, которое вызывается многократными действиями пороговых раздражителей, наносимых один за другим.

5. Функциональная мобильность. Анализаторные системы способны изменять свою деятельность путем изменения количества функционирующих рецепторов в зависимости от условий окружающей среды и функционального состояния организма. Например, количество функционирующих вкусовых рецепторов больше в состоянии голода, а после приема пищи их количество уменьшается. При снижении температуры окружающей среды количество холодовых рецепторов кожных покровов увеличивается.

6. Низкая способность к аккомодации.

7. Специализация рецепторов к определенным параметрам адекватного раздражителя. Рецепторы, входящие в состав периферического отдела анализатора, неоднородны по отношению к различным моментам действия раздражителя. Имеются рецепторы, которые возбуждаются только в момент включения раздражителя, другие- только в момент выключения раздражителя, а третьи реагируют в течение всего времени действия раздражителя. Кроме того, имеются рецепторы, реагирующие на изменение интенсивности раздражителя или на его перемещение и т. д.

8. Способность к элементарному первичному анализу. Благодаря связи между отдельными рецепторами периферического отдела, отражающими отдельные параметры раздражителя, осуществляется элементарный первичный анализ последнего. Деятельность рецепторов осуществляется не изолированно, а во взаимодействии, в связи с чем уже на рецепторном уровне осуществляется анализ раздражителя по разным его характеристикам (параметрам).

9. Кодирование информации. Информация о действии химических, механических раздражителей, имеющих разнообразную природу, преобразуется рецепторами в универсальные для мозга сигналы — нервные импульсы. Таким образом рецепторы кодируют информацию о среде, т. е. преобразуя сигналы, непонятные мозгу, в сигналы, понятные ему.

2.Проводниковый отдел анализаторов. Участие подкорковых образований в проведении и переработке афферентных возбуждений. Корковый отдел анализаторов. Процессы высшего коркового анализа афферентных возбуждений. Взаимодействие анализаторов.

Афферентные нейроны — это первые нейроны, которые участвуют в обработке сенсорной информации. Как правило, афферентные нейроны лежат в ганглиях (спинномозговые ганглии, ганглии головы и шеи, например, вестибулярный ганглий, спиральный ганглий, коленчатый ганглий и т.п.). Исключением являются фоторецепторы — их афферентные нейроны лежат непосредственно на сетчатке.

Следующий нейрон, принимающий участие в обработке информации, расположен в спинном, продолговатом или в среднем мозге. Отсюда идут пути к таламусу. Исключением из этого правила является обонятельный анализатор — после обонятельной луковицы информация направляется сразу же в обонятельную кору, не заходя в таламус. От общего сенсорного коллектора (таламуса) информация поступает в соответствующие проекционные и ассоциативные зоны коры. Для каждого анализатора имеются свои конкретные участки, куда приходят импульсы от рецепторного аппарата. В проекционных зонах происходит декодирование информации, возникает представление о модальности сигнала, о его силе и качестве, а в ассоциативных участках коры — определение «что это такое?» — акцепция сигнала. Это происходит с участием процессов памяти.

Высшие отделы наряду с собственными рецепторными механизмами регулируют и процессы адаптации в рецепторах — привыкание. В основном, все рецепторы — быстро адаптирующиеся, поэтому они реагируют на начало воздействия стимула и на окончание его действия. Часть рецепторов — медленно адаптирующиеся, поэтому постоянно реагируют на стимул. Например, быстро адаптируются рецепторы обоняния, вкуса, но медленно адаптируются рецепторы боли (ноцицепторы).

Свойства проводникового отдела анализаторов

Этот отдел анализаторов представлен афферентными путями и подкорковыми центрами. Основными функциями проводникового отдела являются: анализ и передача информации, осуществление рефлексов и межанализаторного взаимодействия. Эти функции обеспечиваются свойствами проводникового отдела анализаторов, которые выражаются в следующем.

1. От каждого специализированного образования (рецептора), идет строго локализованный специфический сенсорный путь. Эти пути как правило, передают сигналы от рецепторов одного типа.

2. От каждого специфического сенсорного пути отходят коллатерали к ретикулярной формации, в результате чего она является структурой конвергенции различных специфических путей и формирования мультимодальных или неспецифических путей, кроме того, ретикулярная формация является местом межанализаторного взаимодействия.

3. Имеет место многоканальность проведения возбуждения от рецепторов к коре (специфические и неспецифичекие пути), что обеспечивает надежность передачи информации.

4. При передаче возбуждения происходит многократное переключение возбуждения на различных уровнях ЦНС. Выделяют три основных переключающих уровня:

спинальный или стволовой (продолговатый мозг);

соответствующая проекционная зона коры головного мозга.

Вместе с тем, в пределах сенсорных путей существуют афферентные каналы срочной передачи информации (без переключении) в высшие мозговые центры. Полагают, что по этим каналам осуществляется преднадстройка высших мозговых центров к восприятию последующей информации. Наличие таких путей является признаком совершенствования конструкции мозга и повышения надежности сенсорных систем.

5. Кроме специфических и неспецифических путей существуют так называемые ассоциативные таламо-кортикальные пути, связанные с ассоциативными областями коры больших полушарий. Показано, что с деятельностью таламо-кортикальных ассоциативных систем связана межсенсорная оценка биологической значимости стимула и др. Таким образом, сенсорная функция осуществляется на основе взаимосвязанной деятельности специфических, неспецифических и ассоциативных образований мозга, которые и обеспечивают формирование адекватного адаптивного поведения организма.

Свойства коркового отдела анализаторов

1. Каждая сенсорная система (каждый анализатор) имеет проекцию в кору больших полушарий. Корковый отдел анализаторов имеет центральную часть и окружающую ее ассоциативную зону (по представлению И. П. Павлова — «ядро» и рассеянные элементы). Центральная часть коркового отдела анализатора состоит из высокодифференцированных в функциональном отношении нейронов, которые осуществляют высший анализ и синтез информации, поступающей к ним. Ассоциативные корковые зоны представлены менее дифференцированными нейронами, способных к выполнению простейших функций. Синтез и анализ афферентных импульсов этими клетками осуществляется в элементарной, примитивной форме.

2. Одной из общих черт организации сенсорных систем является принцип двойственной проекции их в кору больших полушарий. Этот принцип тесно связан с многоканальностью проводящих путей и выражается в осуществлении двух различных типов корковых проекций, которые можно разделить на первичные и вторичные проекции. Первичные и вторичные проекционные зоны окружены ассоциативными корковыми зонами той же сенсорной системы. Примером двойственной проекции в коре головного мозга может служить представительство вкусового анализатора. Его первичная корковая проекция представлена, по-видимому, орбитальной областью коры, так как именно здесь при раздражении рецепторов языка вызванные ответы возникают с самым коротким латентным периодом и имеют самую высокую амплитуду. Вторичной проекционной областью коры вкусового анализатора является соматосенсорная область. Здесь вызванные ответы возникают значительно позже, чем в орбитальной области, и амплитуда их меньше.

3. Взаимодействие анализаторов на корковом уровне осуществляется за счет ассоциативных корковых зон и за счет наличия полимодальных нейронов.

Взаимодействие анализаторов. Деятельность одних анализаторов находится в зависимости от деятельности других, причем, может наблюдаться как усиление деятельности анализатора, так и ее ослабление.

Взаимодействие анализаторов осуществляется на различных уровнях — спинальном, ретикулярном и таламо-кортикальном. Особенно широкая интеграция сигналов наблюдается в нейронах ретикулярной формации. Интеграция сигналов высшего порядка осуществляется на корковом уровне. В результате множественных связей с нижележащими уровнями анализаторов и неспецифических систем многие нейроны коры приобретают способность отвечать на сложные комбинации сигналов различной природы. Это особенно свойственно клеткам ассоциативных областей, а также моторной зоне коры больших полушарий. Пирамидные клетки этой области коры являются общим конечным путем слуховых, зрительных, тактильных и других сигналов.

Источник