- Морозовы. История одной купеческой династии

- Савва Первый

- Семейная фирма выходит на новый уровень

- Тимофей, который не знал неволи

- Формула процветания

- Савва Второй и любовь вопреки

- Пять секретов успешного бизнеса от купцов Морозовых

- Фамильное ноу-хау и цена свободы

- 1. Нетворкинг по-купечески

- 2. MBA позапрошлого века

- 3. Инновации на пару

- 4. Корпоративная культура и HR-бренд

Морозовы. История одной купеческой династии

Морозовы — одна из самых знаменитых династий предпринимателей, меценатов и благотворителей Москвы. Ее основатель Савва Васильевич совершил почти невозможное. Будучи крепостным крестьянином, он открыл свое дело, преуспел и вскоре смог выкупить себя и семью. Начав с маленькой шелкоткацкой мастерской, к концу жизни Савва Морозов был купцом первой гильдии и владельцем множества фабрик. Его потомки стали богатейшими людьми страны, проявившими себя не только в области промышленности.

После Октябрьской революции 1917 года все предприятия Морозовых были национализированы. Их общий капитал составлял более 110 миллионов рублей.

Савва Первый

Крепостной-старообрядец Савва Морозов, принадлежащий помещику Николаю Рюмину, никогда не сидел без дела: трудился и извозчиком, и пастухом, и рабочим. В юности он устроился ткачом в шелкоткацкую мануфактуру Федора Кононова в деревне Зуево Богородского уезда Московской губернии. Он внимательно следил за тем, как устроено производство, мечтая когда-нибудь создать собственное.

Закрыть эту дорогу могла рекрутская служба, на которую его призвали. Забыть о мечте на 25 лет (а именно столько тогда требовалось отдать военному делу) Морозов не хотел и решился на беспрецедентный поступок: просил Кононова дать ему в долг большую сумму денег, чтобы откупиться, и перешел на сдельную оплату труда. Невероятно, но вернуть средства он смог всего через два года — пришлось много работать, отказывая себе во всем.

В 1797 году его женой стала Ульяна Афанасьевна — дочь красильного мастера. Отец дал за нее пять золотых рублей приданого, и эти деньги позволили Морозову открыть свою мастерскую.

Через 14 лет на него работали уже 20 наемных работников, которые в год изготавливали товара на сумму более чем тысяча рублей — вложение предприимчивого Морозова окупилось сполна. В 1812 году, когда хозяева всех московских текстильных мануфактур опустили руки, глядя на сожженный город, Савва Васильевич не растерялся, а обратил печальные события себе во благо. Он знал: Москва — вместе со всеми провинциями — сильно нуждалась в ткани. Незадолго до войны в Россию перестали поступать ткани из Англии, этому поспособствовал Наполеон. Морозов использовал все возможные мощности своей мастерской, чтобы наладить достойное производство.

В 1821 году он выкупил у помещика себя и четырех своих сыновей: Елисея, Захара, Абрама и Ивана. Деньги за вольную потребовали баснословные — 17 тысяч рублей. Чуть позже в семье Морозовых родился пятый сын — Тимофей.

Еще два года Савве Васильевичу понадобилось, чтобы приобрести у своего теперь уже бывшего хозяина земли в селе Никольском (сейчас — Орехово-Зуево). Именно там чуть позже будет создана знаменитая Никольская мануфактура, которая позволит его семье больше никогда не беспокоиться о деньгах.

Семейная фирма выходит на новый уровень

В Москве ткацкую фабрику Савва Васильевич основал в 1825 году. Поначалу дела шли хорошо, однако после Крымской войны (1853–1856) ее пришлось закрыть. В 1830-м Морозов открыл фабрику в Богородске (сейчас это город Ногинск). Там же располагались красильня и отбельня, а также контора, где мастерам выдавали пряжу и получали от них уже готовую ткань.

В 1838 году Морозов-старший открыл Никольскую бумагопрядильную и механическую ткацкую фабрики, а чуть позже рядом с последней появился прядильный корпус. Примерно в это же время у предпринимателя начались проблемы со здоровьем, и свои дела он постепенно начал передавать сыновьям. В 1842-м богородским заведением начал управлять Захар Морозов — он перенес его в село Глухово, а через пять лет построил там механическую ткацкую фабрику. В том же году семья купцов получила потомственное почетное гражданство.

В 1855-м Захар Саввич создал паевое товарищество «Компания Богородско-Глуховской мануфактуры», а в 1860-м был основан паевой торговый дом «Савва Морозов с сыновьями» — семейное дело вышло на новый уровень. Саввы Васильевича не стало в том же году.

Тимофей, который не знал неволи

Дети Саввы Васильевича прославились на всю страну — все, кроме Ивана, которого не интересовало предпринимательство. Наиболее обласкан славой был младший, Тимофей Саввич. Отец относился к нему благосклоннее, чем к остальным детям. Он даже не скрывал причины своего особенного отношения: Тимофей единственный из братьев не ощутил на себе, что такое крепостное право, был рожден свободным, вольным человеком — стало быть, и дела он сможет вести без оглядки на кого бы то ни было.

В начале 1850-х годов отец доверил Тимофею организацию работы своих фабрик, торговлю. Через семь лет находчивый Тимофей начал приобретать под новую фабрику земли в Тверской губернии, чем в очередной раз заслужил одобрение отца. Тверская мануфактура была создана в 1859-м. В 1873-м Тимофей Морозов переименовал семейное предприятие в Товарищество Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и К». Спустя время она стала лучшей среди текстильных предприятий России.

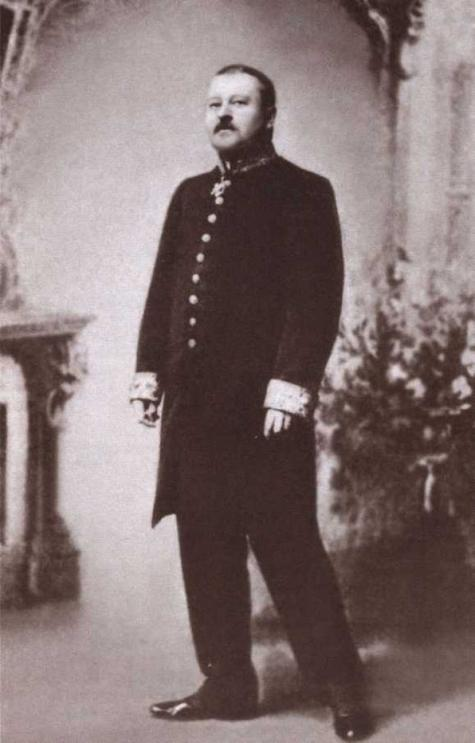

Станки Морозов закупал в Англии, красители тоже были импортными. С его продукцией было трудно соперничать. Тимофей Саввич каждый год получал несколько миллионов рублей. Село Никольское в это время было похоже на владение Морозовых: все жители трудились у Тимофея Саввича. Его вклад в экономику страны был настолько велик, что ему — первому в России — пожаловали титул «господин мануфактур-советник». В 1882 году ему вручили орден Святой Анны — «за особые труды по Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве».

Помимо основной деятельности, он был соучредителем Московского купеческого и Волжско-Камского банков. Он платил стипендии студентам Московского технического училища, вкладывал деньги в строительство гинекологической клиники на Девичьем поле.

Формула процветания

Морозовы часто заключали браки с представителями других влиятельных семей купцов или промышленников. Так, женой Тимофея Саввича стала Мария Симонова, двоюродная племянница фабриканта, книгоиздателя и владельца имения Кунцево Козьмы Солдатенкова. Супруги поселились в Трехсвятительском переулке, на территории их богатой усадьбы была собственная моленная, оранжерея. В целом семейная пара старалась придерживаться старообрядческого уклада жизни, но от шумных приемов гостей отказаться не могла.

Мария поддерживала мужа во всех его начинаниях. Больше 20 лет она помогала благотворительным заведениям, жертвовала церквям, за что получила знак отличия — первая среди купчих России. Помогала получить образование бедным талантливым девушкам, выделяла деньги на стипендии в московской гимназии. После себя Мария Федоровна оставила самое большое состояние в России — 30 миллионов рублей.

Ее младший сын Сергей открыл Музей кустарных изделий — основу коллекции составили приобретенные им экспонаты кустарного отдела Всероссийской художественно-промышленной выставки 1882 года. Вскоре меценат перенес музей из флигеля особняка на углу Знаменки и Ваганьковского переулка в перестроенное для него здание в Леонтьевском переулке.

Савва Второй и любовь вопреки

Непростые отношения у Марии Федоровны были с сыном Саввой, названным в честь деда. В семье парня считали сумасбродом. Он отказался от дворянского титула, который хотел пожаловать ему сам царь. Не обращая внимания не недовольство родителей, в 26 лет женился на Зинаиде Морозовой, бывшей жене собственного двоюродного племянника Сергея Викуловича. Разразился скандал: разведенная женщина, да еще и родственница! Но Савва Тимофеевич был непреклонен. В подарок на свадьбу он выстроил для возлюбленной неоготический особняк на Спиридоновке. Архитектурным проектом занимался Федор Шехтель, а внутренним оформлением — малоизвестный тогда Михаил Врубель. Балы, светские приемы, званые ужины — с легкой руки хозяйки в этом доме всегда царило веселье.

Источник

Пять секретов успешного бизнеса от купцов Морозовых

Рассказываем, какими были нетворкинг и GR в XIX веке и как крепостной бизнесмен накопил себе на вольную.

Фамильное ноу-хау и цена свободы

Первым коммерсантом в роду Морозовых стал крепостной из подмосковного села Зуево по имени Савва Васильевич. Он отказался идти по стопам своего отца-рыбака и занялся ткачеством в мастерской фабриканта Фёдора Кононова. Молодой человек не упускал ни одной возможности продвинуться в изучении ремесла. Он даже жену искал, учитывая профессиональные перспективы. Его избранница Ульяна не могла похвастаться богатым приданым, зато передала мужу семейный секрет крашения тканей. Благодаря этому ноу-хау Савва вскоре открыл собственное дело.

Морозов основал небольшую мастерскую, которая выпускала шёлковые кружева. Крестьянки из окрестных сёл охотно покупали их, чтобы украшать свои сарафаны, а после войны 1812 года у Саввы уже было много покупателей в Москве. Упорным трудом Морозов сумел накопить на вольную для себя и своей большой семьи: жены, четверых сыновей и престарелого отца. Свобода обошлась недёшево — в 17 тысяч рублей ассигнациями. Для сравнения, в начале XIX века крестьянина можно было купить за 200–400 рублей. Те же 200 рублей стоила лошадь.

Получив вольную, Морозов расширил свой бизнес. В 1830-х он основал Богородско-Глуховскую мануфактуру и Никольскую ткацкую фабрику, которая со временем станет одной из крупнейших в стране. А позже — Тверскую мануфактуру бумажных изделий. Когда Савва Васильевич отошёл от дел, бизнесом стали управлять его сыновья.

К началу XX века на морозовских фабриках и заводах трудились 50 тысяч человек, оборот превышал 100 млн рублей в год. Если взглянуть на историю этой династии, становится ясно, что бизнес-стратегии, которые когда-то сделали бывших крепостных одной из богатейших семей Российской империи, актуальны и сегодня.

Обозреватель Skillbox Media, в прошлом продюсер РБК. Пишет про идеи, технологии и истории. И про то, как на всём этом можно заработать

1. Нетворкинг по-купечески

Перебравшись из родного Зуева в Москву, Савва Морозов поспешил заручиться поддержкой влиятельного сообщества старообрядцев. Для этого он вступил в Рогожскую общину. К ней принадлежали многие московские купцы — например, Рябушинские и Хлудовы. Члены общины поддерживали друг друга. «Своим» давали скидки и льготы. Во многом благодаря поддержке единоверцев Морозова приняли в Москве. А вскоре он стал купцом первой гильдии и обзавёлся собственным домом.

У купеческого нетворкинга был и ещё один аспект. Московские старообрядцы вели замкнутую жизнь и стремились породниться друг с другом. Сыновьям Саввы нетрудно было найти себе невест в семьях конкурентов и деловых партнёров отца. Так, Тимофей Саввич женился на Марии, дочери Фёдора Симонова, который к тому моменту владел тремя текстильными фабриками в Москве. И этот брак оказался удачным не только в экономическом отношении: у пары было десять детей, современники отмечали, что Тимофей Саввич до конца жизни любил жену и доверял ей.

2. MBA позапрошлого века

Основатель династии Морозовых не умел ни читать, ни писать. Зато его внук Савва Тимофеевич сначала окончил физико-математический факультет Московского университета, а после отправился доучиваться в Англию. Там он штудировал химию в Кембридже и практиковался в Манчестере (именно этот город славился своими текстильными заводами). Вернувшись в Россию, Савва Тимофеевич к тому же прослушал курс лекций Менделеева.

Всё это позволило ему впоследствии настолько эффективно управлять семейным делом — Никольской мануфактурой, что в прессе за смелость решений его прозвали «купеческим воеводой». Прежде всего новый хозяин вложился в исследования. Раньше на мануфактуре не собирали никаких данных о доле производственного брака и о том, почему это брак появился, почти не изучали мировой рынок.

Савва Тимофеевич хорошо знал, как организовано текстильное производство в Манчестере, и перенёс этот опыт на русскую почву. При нём на фабрике появилось подразделение, которое проверяло качество собственной продукции и изучало товары конкурентов. Морозов постоянно отслеживал динамику на рынке хлопка, получая данные из биржевых сводок. Благодаря этому он мог предсказать, когда цены на сырьё упадут, и сэкономить на закупках.

Но одного образованного руководителя для успеха бизнеса недостаточно. Поимённый список управленцев Никольской мануфактуры говорит об их высоком профессиональном уровне. Большинство управленцев — инженеры, причём у многих были учёные степени. Рост бизнеса, усложнение его структуры, расширение масштабов требовали квалифицированных кадров.

3. Инновации на пару

Морозовы с самого начала понимали, что успешное в долгосрочной перспективе предприятие должно быть технологичным. Свою первую фабрику в Зуеве бывший крепостной Савва Васильевич решил оборудовать самыми современными английскими станками и паровыми машинами — к этому моменту инноватору было уже за семьдесят. Он быстро начал осуществлять задуманное с помощью выходца из Бремена Людвига Кнопа.

Задача была непростой: Англия вовсе не хотела создавать в другой стране конкурирующую промышленность. Но Кноп проявил себя как выдающийся организатор. Используя родственные связи, он сумел договориться о поставках с машиностроительными заводами Манчестера и получил эксклюзивное право представлять их в Москве. Благодаря его усилиям в Зуево привезли из Англии 120 прядильных станков, паровые машины, а также рабочих, инженеров и техников.

Кейс Морозовых оказался настолько успешным, что следом за ними и другие московские предприниматели стали заказывать Кнопу оборудование фабрик под ключ. Так английские инновации постепенно проникли в российскую промышленность.

4. Корпоративная культура и HR-бренд

В январе 1885 года Никольская мануфактура Морозовых встала. Из 11 тысяч рабочих 8 тысяч объявили забастовку. Они требовали повысить зарплату и сократить штрафы, которые в последнее время доходили до 50% жалования. Чтобы восстановить порядок, власти выставили против протестующих три батальона солдат и шесть сотен казаков. Потребовалось личное вмешательство губернатора. Всё это вошло в историю как Морозовская стачка.

Масштаб события потряс страну. По оценке Ленина, стачка «произвела очень сильное впечатление на правительство». Но ещё сильнее был шокирован владелец предприятия Тимофей Саввич Морозов. Во время суда над участниками стачки он услышал о себе столько плохого, что, по словам сына, испугался: «Судили, конечно, не отца, а забастовщиков, но адвокаты так ловко дело повернули, что настоящим-то подсудимым оказался отец».

После этого Тимофей Саввич заболел и отошёл от дел. Управление перешло к его жене и сыну. Понимая, что стачка нанесла бизнесу репутационный ущерб, Морозовы начали работать над улучшением положения рабочих и имиджа компании. Они сократили штрафы, учредили ежегодные выплаты персоналу, ввели больничные и пожертвовали 110 тысяч рублей в сберегательно-ссудную кассу — собственный банк предприятия со льготными условиями для рабочих. Кроме того, при мануфактуре построили богадельню и открыли продуктовую лавку с низкими ценами.

Морозовы стремились не только обеспечить работников материально, но и дать им образование. Они строили собственные училища и школы (до 1917 года по закону начальное образование не было обязательным). А перед Первой мировой войной Никольская мануфактура даже открыла собственный театр. На его сцене выступали и любители из числа персонала, и известные исполнители. Билеты были дешёвыми, так что прибыли он не приносил, зато рабочие в подмосковном Орехове могли послушать оперные арии в исполнении артистов Большого театра.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

(1).jpg)

.jpg)

.jpg)