Высшая нервная деятельность

Высшая нервная деятельность (ВНД), осуществляемая корой больших полушарий, обеспечивает наиболее совершенную адаптацию человека и животных к постоянно меняющимся условиям внешней среды, лежит в основе высших психических функций человека, таких как мышление, память, сознание и обучение.

«Отец русской физиологии» — И.М. Сеченов написал книгу «Рефлексы головного мозга», где выдвинул теорию о рефлекторном принципе, который лежит в основе деятельность ВНД. Эти идеи продолжил и развил И.П. Павлов, который экспериментально доказал, что условные рефлексы лежат в основе ВНД.

Изучая пищеварительную систему, вы узнали об опыте И.П. Павлова, с помощью которого он изучал механизм слюноотделения. Проведя эксперименты Павлов обнаружил, что часть рефлексов относятся к врожденным — постоянным, а другая — приобретенным.

При многочисленном совпадении условного (сигнального) и подкрепляемого им безусловного раздражителя формируется условный рефлекс. То есть условный рефлекс всегда возникает на базе безусловного при многократном совпадении вышеуказанных раздражителей.

Условные и безусловные рефлексы

Сейчас более детально разберем отличия условных рефлексов от безусловных:

Условные рефлексы являются приобретенными: они отсутствуют у новорожденного, могут возникать и угасать в течение жизни. Безусловные рефлексы — врожденные, заложены генетически и передаются по наследству.

Условные рефлексы индивидуальны, обусловлены предшествующим опытом: у ребенка, первый раз в жизни увидевшего лимон, отсутствует слюноотделение, но после его употребления даже мысль о лимоне может вызывать обильное слюноотделение. Безусловные рефлексы характерны для всех особей вида без исключений.

Условные рефлексы возникают в ответ на неспецифичный раздражитель, к примеру, свет, если у собаки закреплен условный рефлекс на свет. Безусловные рефлексы возникают в ответ на специфичный раздражитель: звук воспринимается рецепторами внутреннего уха, свет — палочками и колбочками сетчатки.

Условные рефлексы приобретаются в качестве адаптации к конкретным условиям среды, при изменении среды — они изменяются также, могут утрачиваться и снова возникать. Безусловные рефлексы постоянны, даны от рождения и не угасают на протяжении всей жизни.

С корой — без коры

Условные рефлексы всегда возникают и осуществляются с участием коры больших полушарий, безусловные могут обходиться и без ее участия. Главное — запомните и осознайте, что любой условный рефлекс осуществляется на базе безусловного рефлекса.

Механизм формирования условного рефлекса

Изучение условных рефлексов тесно связано с Павловым и его учениками. Сейчас и мы с вами проведем эксперимент над собакой.

Предположим, что нам нужно выработать у животного рефлекс слюноотделения в ответ на включение света. В качестве безусловного раздражителя будем использовать пищу, а в качестве условного — включение лампочки.

За несколько секунд до того, как мы дадим корм собаке, необходимо включить лампочку. Если мы повторим подобную манипуляцию несколько раз, то у собаки закрепится условной рефлекс на включение лампочки, и в дальнейшем слюноотделение будет начинаться уже в момент включения лампочки.

Этот эффект обусловлен тем, что в головном мозге собаки возникает временная связь между зрительным центром (в затылочной доле КБП) и пищевым центром. По мере повторения нашей манипуляции эта временная связь становится более крепкой — происходит замыкание и формирование условного рефлекса.

Торможение рефлексов

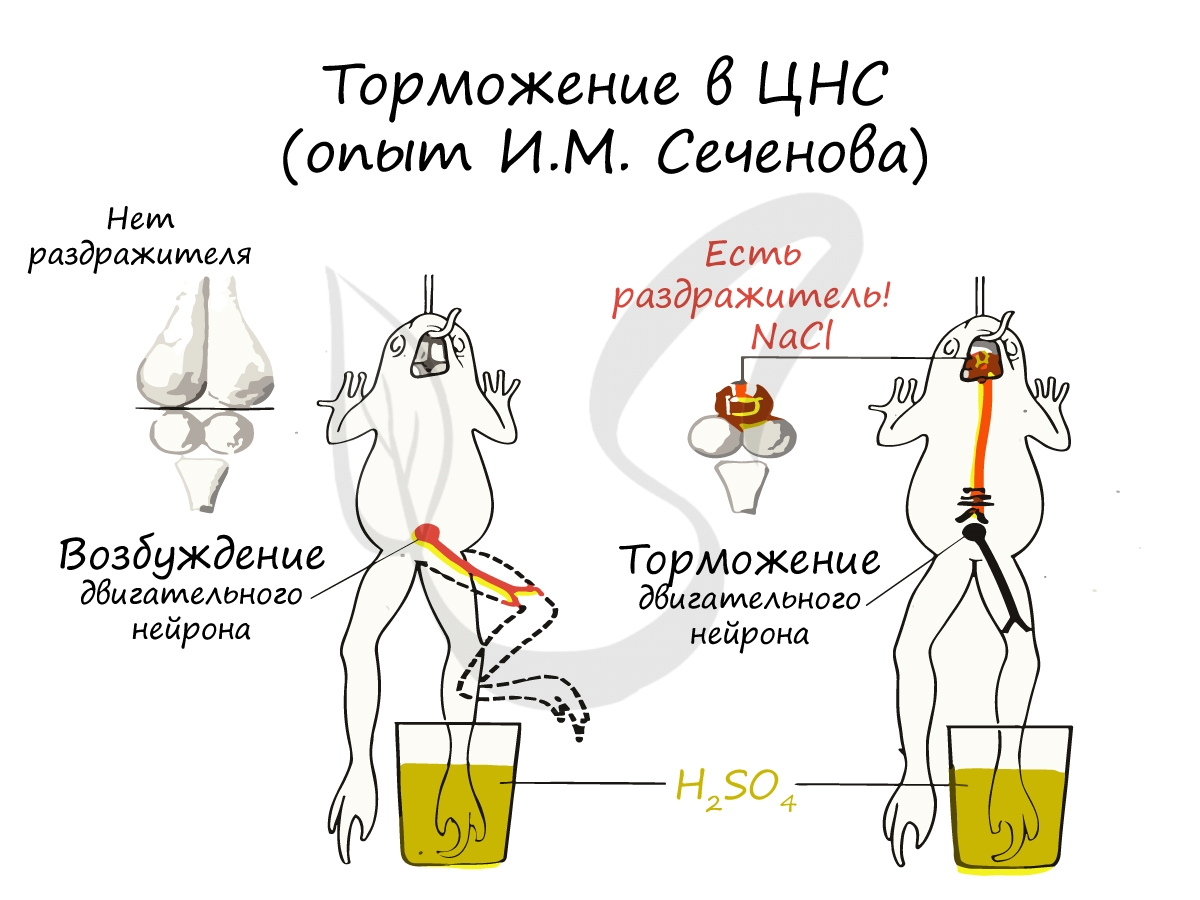

Процессы торможения являются обязательными спутниками процессов возбуждения в нервной системе. Первым открыл и описал процесс торможения Сеченов, доказавший, что раздражение нервных центров промежуточного мозга угнетает рефлекторную деятельность спинного мозга.

Павлов развивал учение Сеченова и также изучал процессы торможения. Он пришел к выводу, что в нервной системе процессы возбуждения и торможения взаимосвязаны и протекают непрерывно. Более того, благодаря торможению условный рефлекс носит наиболее точный и совершенный приспособительный характер по отношению к окружающей среде.

Павлов описан два вида коркового торможения:

- Безусловное (внешнее)

- Условное (внутреннее)

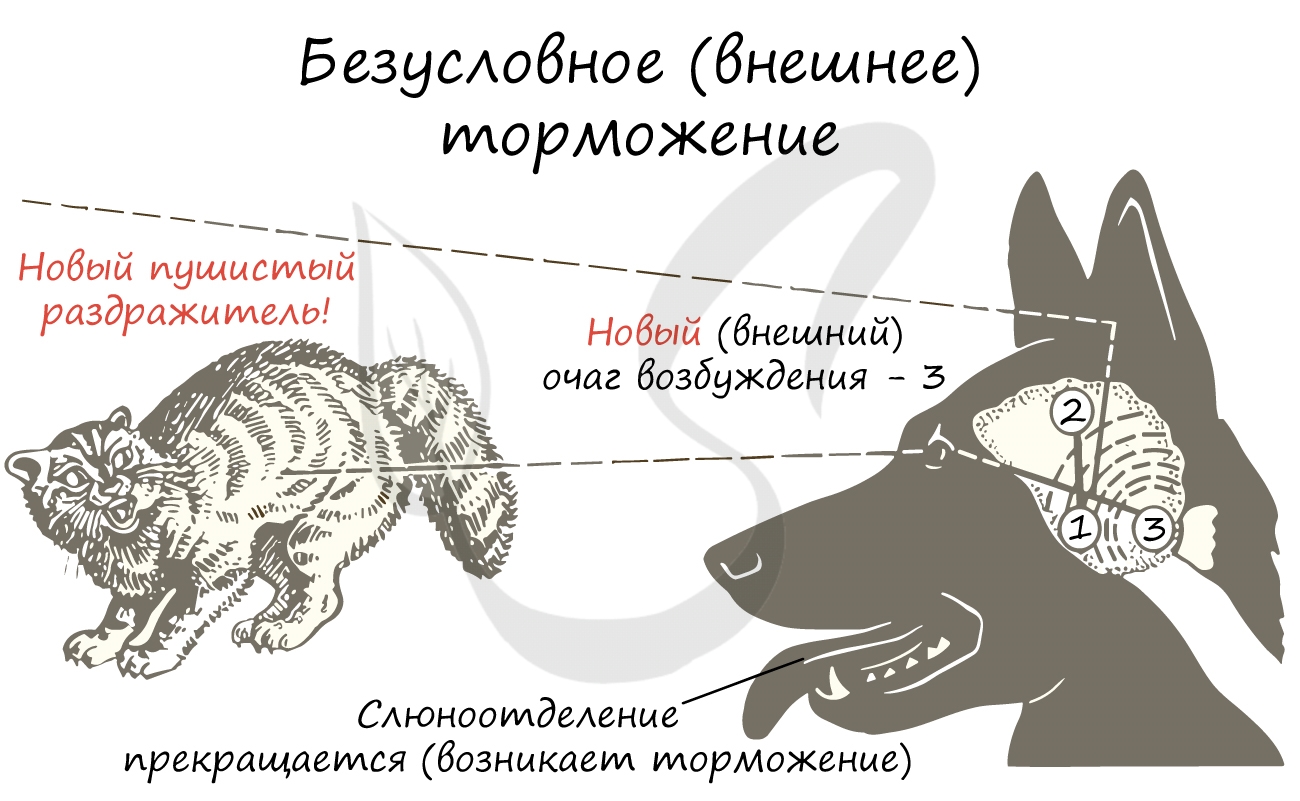

Безусловное (внешнее) торможение связано с возникновением в коре головного мозга нового (внешнего) очага возбуждения, вызванного действием какого-либо стороннего раздражителя (резкий звук, сильный шум). Действие этого раздражителя вызывает ослабление или полное исчезновение текущего условного рефлекса.

Это врожденное торможение, оно не требует выработки, поэтому Павлов и назвал его безусловным (внешним).

Условное (внутренне) торможение возникает в том же самом участке коры, где находится центр условного рефлекса. Развивается условное торможение постепенно. Вспомните, как мы выработали у собаки условный рефлекс на включение лампочки. Если мы перестанем давать пищу, а лампочку продолжим включать, то постепенно слюноотделение у собаки угаснет — это и есть условное торможение.

Для того, чтобы условный рефлекс сохранялся, нужно как можно чаще его подкреплять: в нашем случае свет (условный раздражитель) подкрепляется пищей (безусловным). Если перестать включать лампочку, перед тем как дать собаке еду, то постепенно условный рефлекс ослабеет и исчезнет. Такой процесс называют угасание — исчезновением условного рефлекса, однако при желании его можно будет создать вновь.

Учение Павлова о первой и второй сигнальных системах

У животных имеется только первая сигнальная система. Павлов рассматривал ее как совокупность нервных структур, с помощью которых происходит восприятие окружающего мира органами чувств. Сигналами в первой сигнальной системе служат запах, цвет, звук — они вызывают безусловные рефлексы и служат основой формирования условных рефлексов .

Павлов доказал и то, что у животных отсутствует вторая сигнальная система. Его опыт состоял в помещении обезьяны на плот посреди озера. Обезьяна могла перебираться с помощью шеста на два других плота. На одном из них находился черпак и бак с водой, на другом плоте начинался пожар. Обезьяна тушила пожар, совершая сложные действия: каждый раз она перебиралась на плот с баком воды и черпала воду оттуда, вместо того, чтобы зачерпнуть воду из озера, которое находилось гораздо ближе. Следовательно, животные не способны к обобщению и абстрактному мышлению.

В процессе трудовой деятельности и общения у человека возникла вторая сигнальная система, тесно связанная с возникновением речи. Здесь специфическим раздражителем являются слова, в которые человек вкладывает смысл, какое-либо понятие.

Слова имеют обобщающее значение, что послужило основной для возможности обобщения, абстрагирования и оперирование понятиями. Язык закрепляет в словах результаты деятельности человека, поэтому вы можете представить обезьяну, даже если ее не видите. Благодаря устной и особенно письменной речи становится возможным передача опыта будущим поколениям. За любую книгу, в том числе и этот учебник, также стоит сказать отдельное спасибо именно второй сигнальной системе.

Типы темперамента

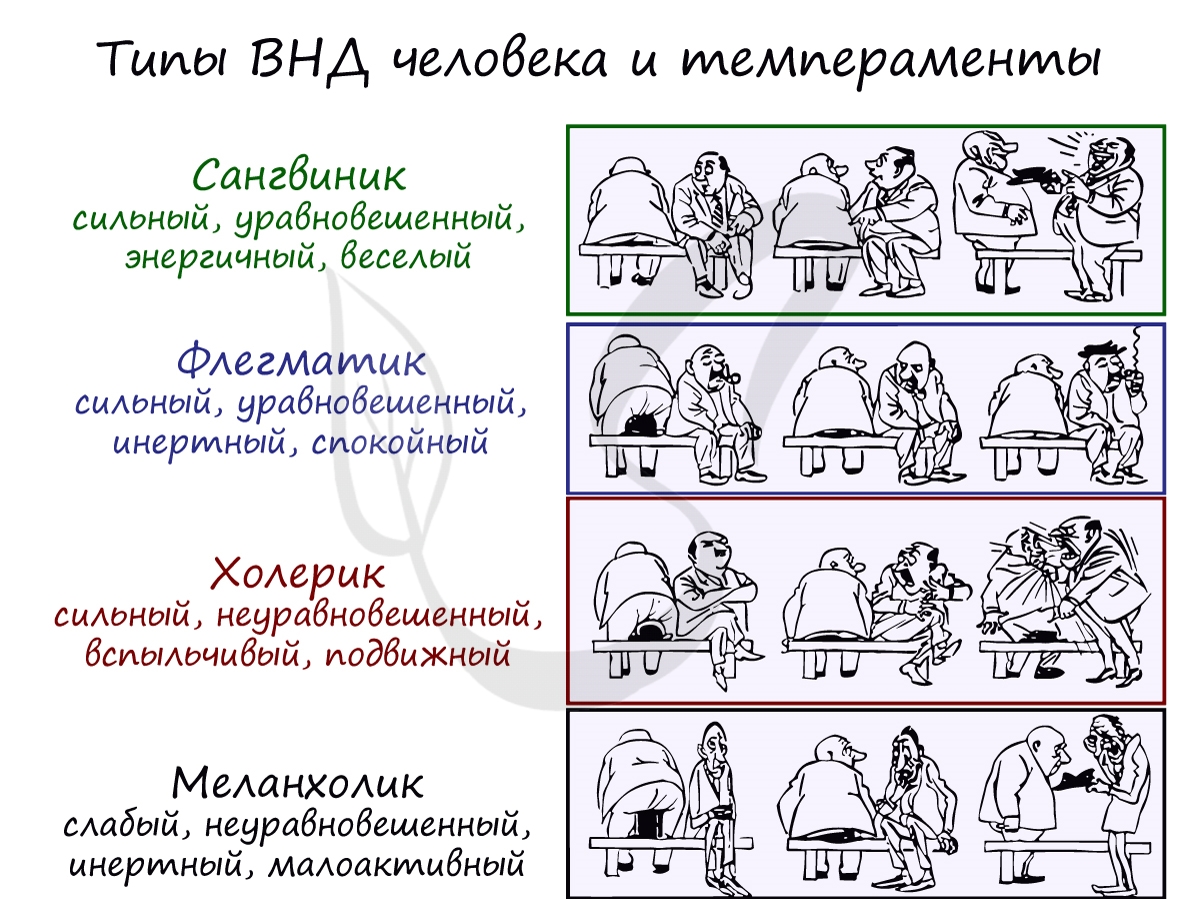

Павлов выделил четыре типа темперамента, в зависимости от силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов в коре больших полушарий. Холерик — легко возбудимый тип, сангвиник — уравновешенный. Флегматик — процессы возбуждения и торможения слабой силы, упорны и прилежны в работе. И, наконец, меланхолик — процессы возбуждения и торможения неуравновешены и слабы — весьма ранимы и слабовольны, склонны к глубоким переживаниям.

Эмоции, мышление и память

Эмоции — субъективные реакции человека на внешние и внутренние раздражители. Эмоции могут быть положительными и отрицательными, они отражают субъективные переживания по поводу объективной окружающей действительности.

Мышлением называют совокупность умственных процессов, направленных на познание окружающей действительности и благодаря которым человек осознает суть явлений и вещей — в результате мышления формируются понятия. Различают элементарное мышление, присущее всем животным (первая сигнальная система), и абстрактное мышление, свойственное только человеку (вторая сигнальная система).

Память — способность нервной системы (мозга), заключающаяся в возможности закрепления, сохранения и дальнейшем воспроизведении полученной информации. Исходя из времени хранения информации память подразделяют на кратковременную и долговременную.

Любая полученная нами информация сначала попадает в кратковременную память, только при многократном воспроизведении эта информация переходит в долговременную память. Выделяют следующие виды памяти: зрительная, слуховая, двигательная, осязательная, смешанная.

Сном называют состояние угнетения сознания, в период которого снижаются все виды чувствительности. В норме продолжительность сна у взрослого человека 7-8 часов, у новорожденных продолжительность сна достигает 18-20 часов в день. Во время сна происходит перемещение полученной за день информации в долговременную память. При отсутствии сна свыше 1-2 недель возможен летальный исход.

Различают две фазы сна: медленную и быструю, которые несколько раз чередуются за одну ночь. Фаза медленного сна заключается в физиологическом отдыхе всех систем организма: снижается ЧСС и артериальное давление, температура тела. Активнее начинают выделяться гормоны, действие которых сопряжено с восстановлением тканей.

Фаза быстрого сна — именно та фаза, в которую мы видим сновидения. В этом промежутке активно двигаются глазные яблоки, дыхание может учащаться, руки совершают движения. Эта фаза возникает примерно каждые 60-80 минут (после фазы медленного сна). Таким образом, за одну ночь мы видим множество сновидений, большинство из которых забываем. К слову, различные «умные» будильники ловят именно момент фазы быстрого сна, в который человека легче всего разбудить, и при пробуждении обычно запоминается сновидение.

Сновидение является своеобразным представлением полученной информации в виде зрительных образов. Замечу интересный факт, что всех людей, которых мы видим во сне, мы уже когда-то видели наяву. Это могло быть лицо случайного прохожего, встретившегося нам несколько лет назад: подобная информация спрятана глубоко в подсознании.

Многим из нас, в том числе и мне, доводилось бывать в состоянии измененного сознания — осознанном сновидении. Это удивительно, но порой во время сна человек может осознать, что он спит, его сон нереален, и его можно менять, как только вздумается. После таких моментов испытываешь чрезвычайную эйфорию, сны с собственным сценарием запоминаются надолго.

Заболевания

Сомнамбулизм (устаревшее — лунатизм) — болезненное состояние, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь в состоянии сна. Чаще всего снохождение возникает в период неполного пробуждения после глубокой фазы сна. Приступ лунатизма может длиться до нескольких часов, чаще всего лунатизм встречается у детей.

Это состояние известно с древних времен, однако его причины до сих пор остаются загадкой. Также нет сведений, вредит ли внезапное пробуждение лунатику в состоянии снохождения или нет. Чаще всего лунатики выполняют стереотипные действия: вставание, уборка, хождение, после которых они ложатся в постель и наутро ничего не помнят о произошедшем.

Иногда действия лунатиков несут опасность для них самих и окружающих. Известны случаи, когда лунатики уезжали за сотни (!) километров от своего дома, после пробуждения они оказывались в другой части страны совершенно дезориентированными.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Высшая нервная деятельность

Умение живых организмов приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды полностью зависит от работы нервной системы. Реализация механизмов приспособления осуществляется путём сложных рефлекторных реакций.

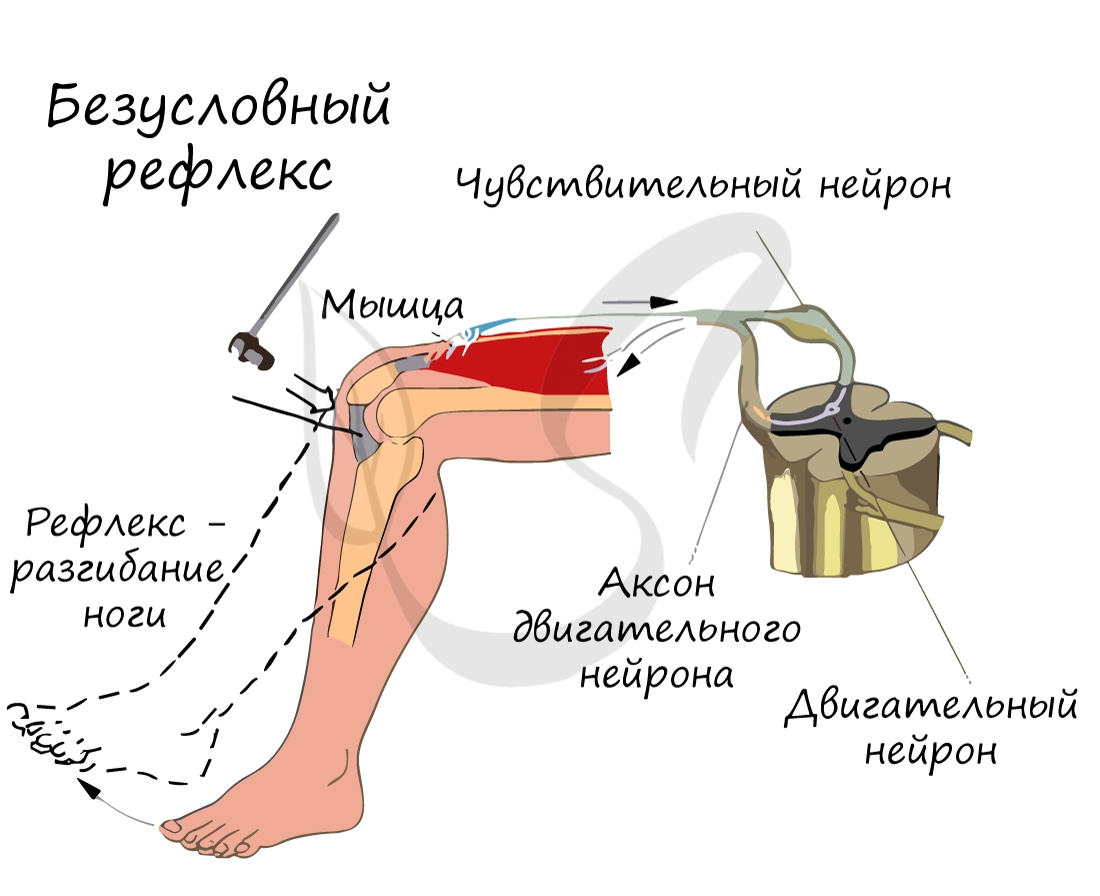

В течение эволюционного процесса в головном мозге у человека появилось большое количество закреплённых реакций, получивших название безусловных рефлексов. Именно от них зависят уровень адаптации живых организмов и слаженная работа всех органов и систем. Индивидуальное развитие каждого живого существа «накладывает» ещё более сложные реакции, названные И.П. Павловым условными рефлексами. Он справедливо полагал, что условнорефлекторные реакции являются наилучшей формой адаптации.

Рефлекторную гомеостатическую регуляцию внутри живого организма обеспечивают простые формы работы нервной системы. Что же касается высшей нервной деятельности, её главная задача заключается в обеспечении сложных поведенческих форм в условиях изменения окружающей среды. Основную функцию в ВНД выполняет кора головного мозга, влияющая на все нижние отделы ЦНС. Возбуждение и торможение, в свою очередь, являют собой поочерёдно меняющие друг друга процессы, а дальнейшая работа нервной системы уже полностью зависит от их соотношения.

За функциональную единицу высшей нервной деятельности нейрофизиологами принято считать условный рефлекс.

Что такое высшая нервная деятельность?

Под высшей нервной деятельностью понимают:

- рефлексы (как условные, так и безусловные);

- высшие функции психики, обеспечивающие адаптацию в условиях природы и окружающей среды.

Ещё И.М. Сеченов, русский физиолог, неоднократно высказывал гипотезу о том, что высшие отделы мозга имеют рефлекторный принцип работы. В дальнейшем эта гипотеза получила практическое подтверждение, и о рефлексах учёные стали говорить применительно к деятельности нашей психики. Немного позже И.П. Павловым был разработан способ условных рефлексов, позволяющий объективно оценить функции высшей деятельности мозга.

Согласно учению И.П. Павлова, все рефлексы можно разделить на две большие группы:

К условным рефлексам относят ряд врождённых реакций, которые передаются по наследству. Подавляющее большинство безусловных рефлексов проявляются у живых организмов после их появления на свет. Условные рефлексы называют видовыми, потому что они есть у каждого представителя определённого биологического вида. Они не угасают и функционируют в течение всего жизненного цикла живого существа.

В создании безусловных рефлексов принимают непосредственное участие низшие звенья центральной нервной системы в виде:

- мозгового ствола;

- ядер подкорки;

- спинного мозга.

БР появляются как ответная реакция на определённые раздражители внешней среды, оказывающие влияние на ограниченное поле рецепторов.

В отличие от безусловных рефлексов, с которыми мы появляемся на свет, условнорефлекторные реакции мы получаем с опытом, когда начинаем адаптироваться к природе и социуму. Это ряд приобретённых реакций, не видовых, а индивидуальных. Набор условных рефлексов у отдельных представителей вида может быть разным. Если безусловные рефлексы постоянны и не угасают на протяжении жизни (кашель, чихание и т.д.), условные (слюноотделение, выработанные автоматические навыки) могут угасать в зависимости от конкретной ситуации. За образование условных рефлексов отвечает кора больших полушарий мозга, а рецептивные поля у них имеют связь с любыми потенциальными раздражителями.

Различают как простые, так и сложные безусловные рефлексы. Сложные реакции называют инстинктами. Их главная отличительная черта состоит в том, что одна реакция следует за другой по принципу «цепочки».

Условные рефлексы не менее сложны, чем инстинкты и также имеют много компонентов в своей основе. Базой для их выработки служат безусловные рефлексы и раздражители, предшествующие ранее.

Бесплатная консультация по вопросам обучения

Наши консультанты всегда готовы рассказать о всех деталях!

Типология ВНД и её особенности

Проводя постоянные наблюдения и исследования собак в лабораторных условиях, И.П. Павлов заметил, что поведение одного животного сильно отличается от другого — как в естественной среде, так и в процессе выработки условнорефлекторных реакций. Одни собаки были легковозбудимыми и подвижными, в то время как другие отличались медлительностью, спокойствием либо трусостью. Индивидуальные особенности подопытных животных побудили И.П. Павлова к делению их на разные группы — исходя из психической организации.

Известно, что простая умозрительная классификация человеческих типов была предложена ещё Гиппократом. И.П. Павлов развил эту тему и усовершенствовал её, придав своим выводам веское научное обоснование. Основой для этой классификации стали свойства нашей нервной деятельности, выражающиеся в силе, подвижности и уравновешенности.

Слабый тип нервной деятельности не имеет ярко выраженных критериев, на основании которых можно было бы объективно идентифицировать уровень возбуждения и торможения. Оба процесса также протекают незаметно и порой очень вяло, что затрудняет объективную оценку того, насколько нервная система такого индивида подвижна и уравновешена.

Что касается сильного типа нервной системы, он бывает уравновешенным и неуравновешенным. Есть личности так называемого «безудержного» типа. Возбуждение у них всегда превалирует над торможением, а баланса достичь бывает чрезвычайно трудно. Уравновешенные личности отличаются сбалансированностью обоих процессов, у них возбуждение поочерёдно сменяет торможение, а происходит это быстро и в то же время последовательно.

На основании лабораторных экспериментов И.П. Павлова и его учеников было выделено четыре основных типа высшей нервной деятельности:

- меланхолики. Они относятся к тому самому слабому типу, не имеющему ярко выраженных критериев проявлений ВНД;

- холерики. Личности как правило неуравновешенные, все процессы у них протекают ярко, порой хаотично, а возбуждение всегда превалирует над торможением;

- сангвиники. Спокойные и уравновешенные, в меру эмоциональные личности;

- флегматики. Они тоже относятся к сильным типам, но отличаются инертностью и иногда «заторможенностью» нервных процессов.

Иногда выделяют и смешанные типы, но чаще всего один из них является всё же более выраженным.

Сигнальные системы и их задачи

Четыре основных типа нервной деятельности, описанные в предыдущем разделе, применяют и к животным, и к людям. Однако есть и черты, которые присущи исключительно человеку. И.П. Павлов считал, что в основе развития этих качеств находится уровень двух сигнальных систем — первой и второй:

- к первой СС относится чувственное восприятие (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание). Благодаря им мы выстраиваем свою картину мира. Первая сигнальная система есть у животных и человека.

- ко второй СС относят речь. Это словесная сигнальная система, тесно связанная со знаками, символами и абстрактным мышлением. Она есть только у человека, хотя у некоторых высокоразвитых животных имеются предпосылки к её развитию. Например, животные или птицы умеют издавать звуки, обозначающие опасность, либо предупреждают криком о занятости территории.

Вторая сигнальная система у человека представляет сложно организованный принцип восприятия слов. При этом слово для нас — не просто некий раздражитель. Оно обозначает прежде всего определённый символ или предмет, имеющий значение или непосредственное отношение к нам. Именно словами мы обозначаем все явления и предметы в окружающем мире, формируя устойчивые абстрактные понятия.

Понимание и сознательное произношение слов появляется у детей, когда они, развиваясь, начинают ассоциировать слова с внешними объектами, пользуясь зрительным, слуховым и другими видами восприятия (компонентами первой сигнальной системы). Именно слово даёт нам возможность мыслить абстрактно, отражая окружающую действительность с помощью устойчивых формулировок и понятий.

Благодаря развитию второй сигнальной системы (речи) люди умеют пользоваться не только разными образами, но и мыслить в соответствии с ними. Образы становятся цельными, осмысленными, содержат информацию на разные темы. Только с помощью слова человек, развиваясь, переходит от восприятия чувственных образов первой СС к понятиям и представлениям, которые обеспечивает вторая СС. Именно она и составляет базис всего человеческого мышления.

В качестве анатомо-физиологических основ речи следует отметить три анализатора: двигательный, слуховой и зрительный. Регулируют речь определённые отделы коры мозга, получающей импульсы от речевого аппарата. Сложнейший анализатор, отвечающий за движение речевого аппарата и произношение слов, находится в лобных извилинах (2 и 3). Он называется центром Брока. Воспринимаем мы речь и понимаем её суть с помощью другого центра — Вернике.

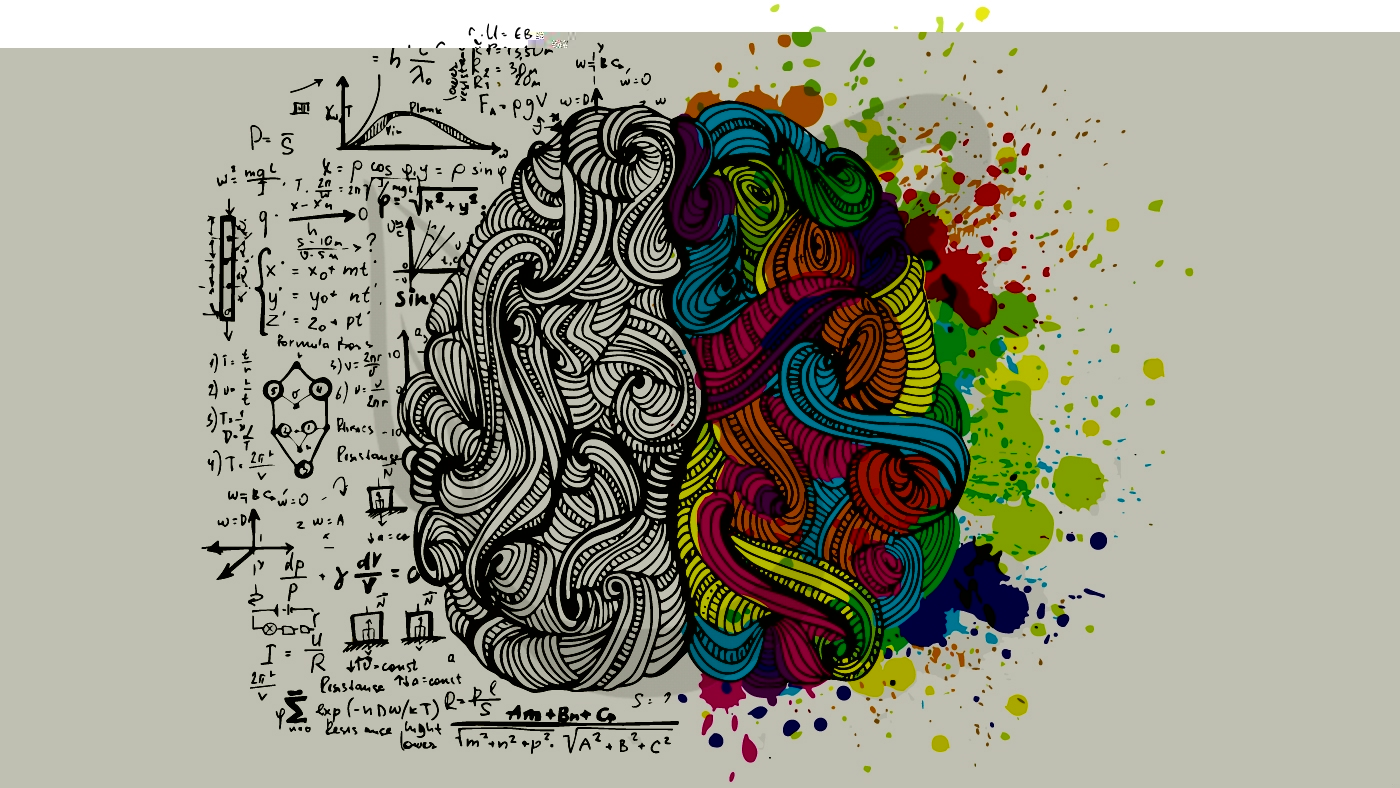

Соотношения двух сигнальных систем у одного и того же человека могут быть различными. В зависимости от этого И.П. Павловым было выделено ещё несколько типов нервной деятельности. Известно, что в восприятии мира могут преобладать либо первая, либо вторая СС. Если в процессе познания мира более активно участвует чувственное восприятие, речь идёт о художественном типе личности. У таких людей преобладает образное мышление, они особенно ярко воспринимают слуховые и зрительные сигналы. Образное мышление характерно для представителей творческих профессий (певцы, музыканты, художники).

При преобладании в восприятии мира второй СС люди становятся учёными, мыслителями или философами. Это личности, для которых характерно более прагматичное логическое мышление. Они без труда выстраивают сложнейшие абстрактные понятия и легко оперируют ими. Бывают и редкие типы людей, когда у одного и того же человека можно наблюдать интенсивное развитие обоих типов восприятия. Они могут успешно заниматься и наукой, и творчеством (например, Леонардо да Винчи).

Высшие функции психики

Под психикой понимают совокупность свойств нашего мозга, благодаря которым мы можем «отражать» суть окружающих предметов и явлений. Начальными этапами знаний человека о том, что его окружает, являются восприятия и ощущения. Ощущениями мы «схватываем» свойства предмета или явления по отдельности, получая почву для более сложных реакций и свойств.

Каждое ощущение, испытываемое нами, обладает некой силой, длительностью и интенсивностью. Благодаря ощущениям мы со временем обучаемся восприятию: это следующий этап знаний об окружающем мире. Воспринимая объекты и явления, мы принимаем и преобразовываем поступающую в мозг информацию, активно выделяя из её бесконечного потока то, что нам жизненно необходимо.

И ощущения, и восприятия происходят в нашей психике сознательно — безусловно, в комплексе с речью и мышлением. Далеко не все объекты внешнего мира можно воспринять с помощью чувств и образов. Именно мышление помогает людям получать ценные знания о предметах, которые по тем или иным причинам не могут быть восприняты чувственным путём.

Отражение окружающей действительности с выстраиванием последовательных связей, отношений и закономерностей принято называть мышлением. Мысля, мы обладаем содержанием и смыслом воспринимаемой информации и познаём внутреннюю суть предметов. Только функция мышления помогает людям строить предположения и гипотезы, делать открытия, создавать новое. В данном случае понятие «отражение» означает, что если мы не можем выразить суть предмета чувственным путём, то отражаем его суть словами, понятиями и формулировками. Мышление неразрывно связано со всеми основными процессами высшей нервной деятельности.

Ещё одна высшая функция психики, без которой не была бы возможна последовательность в жизни — это внимание. С помощью внимания человек фокусируется на главной сути того или иного объекта, отбирая нужную информацию и отсеивая то, что не представляется ценным. Нейрофизиологические основы внимания имеют тесную связь с ориентировочным рефлексом и безусловно с локальной активностью определённых участков мозговой коры. Немаловажную роль в проявлении внимания играют эмоциональный и биологический факторы, связанные с потребностями, испытываемыми человеком ежедневно.

Неразрывно связана со вниманием и память. Это умение хранить информацию в течение того или иного количества времени. Благодаря памяти, мы всегда чётко можем воспроизвести и вспомнить значимые для нас события, в том числе и случившиеся много лет назад. Память включает несколько последовательных компонентов, неразрывно связанных между собой:

- запоминание информации;

- хранение;

- способность её воспроизведения.

При этом информацию наша центральная нервная система может запечатлевать произвольно и непроизвольно. Непроизвольное запоминание часто происходит спонтанно, но более эффективным считается намеренное заучивание.

Немаловажную роль в нашей жизни играет такая функция, как мотивация. Под мотивациями понимают ряд побуждений к конкретным действиям, которые связаны с необходимостью удовлетворить какую-либо потребность. Мотивации бывают:

Такая классификация выведена в соответствии с потребностями человека и животных. Например, биологические и социальные потребности (к размножению, взаимодействию с себе подобными) есть у представителей животного мира, а духовные ценности являются более сложными по своей организации и у животных их нет.

Кроме мотиваций, в нашей психике есть ещё и богатый спектр эмоций, определяющих отношение индивида как к окружающей среде, так и к себе самому. Эмоциональные проявления видны в поведении человека и зависят от того, насколько у него удовлетворены потребности. Бывают эмоции низшего и высшего порядка. Низший спектр эмоций означает стремление к удовлетворению биологических потребностей, а высшие проявление свойственны только высокоразвитым личностям, стремящимся к социальной и духовной реализации.

За эмоциональный фон в нашем организме несут ответственность лимбическая система и гипоталамус мозга, входящий в её состав.

А высшей и целостной формой восприятия окружающего мира и его отражения является сознание. Эта высшая функция психики намеренно регулирует все способы взаимодействия человека с окружающей средой. Именно она ответственна за те переживания, которые мы называем «глубоко субъективными» или «личностными», возникающими в результате жизненного опыта. С понятием сознания тесно связана философская идея субъективной реальности, а также все остальные формы деятельности нашей психики (начиная от ощущений и заканчивая волевым началом).

Бесплатная консультация по вопросам обучения

Наши консультанты всегда готовы рассказать о всех деталях!

Источник