Свободные экономические зоны как способ привлечения иностранных инвестиций

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 08.11.2017 2017-11-08

Статья просмотрена: 2008 раз

Библиографическое описание:

Лесняк, О. В. Свободные экономические зоны как способ привлечения иностранных инвестиций / О. В. Лесняк. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 45 (179). — С. 189-190. — URL: https://moluch.ru/archive/179/46291/ (дата обращения: 12.06.2021).

В процессе научно- технического прогресса, а также находящейся на пике развития межгосударственной и межрегиональной конкуренции, регионы стран с высоким уровнем развития экономики, рыночной экономикой, и стран, в области передовых технологий и ноу-хау относящихся к переходной экономике, с главной целью внедрения технических достижений в производство, повышения конкурентоспособности страны, уровня ее жизни, активно разрабатывают меры по креплению своих экономических позиций. Для решения таких проблем особо важную роль все страны участницы мирохозяйственных связей отводят территориальным структурам, которые имеют особый статус «свободные экономические зоны».

Ключевые слова: свободная экономическая зона, инвестиции

In the process of scientific and technological progress, as well as at the peak of the development of interstate and interregional competition, regions of countries with a high level of economic development, market economy, and countries in the field of advanced technologies and know-how relevant to the transition economy, with the main goal of introducing technical achievements in production, increasing the country’s competitiveness, the level of its life, are actively developing measures to strengthen their economic positions. To solve such problems, all countries participating in world economic relations assign a particularly important role to territorial structures that have a special status of «free economic zones».

Key words: free economic zone, investment

Понятие «Свободная экономическая зона» (далее- СЭЗ) в своем общем виде было закреплено в 1973 году Международной конвенцией. По своей природе возникновения, развития и классификации СЭЗ определены как территории внутри страны для предпринимателей национального и иностранного уровней, а также территории с правом обладания определенного юридического статуса, льготных условий по ведению экономической деятельности.

Целью создания ограниченных территорий служит решение стратегических задач по развитию государства и его территориальных регионов, а именно: общеэкономических (активизация экономики региона, путем привлечения иностранных инвестиций), внешнеторговых (путем роста экспортного потенциала территории страны), социальных (повышение уровня занятости населения и подготовка высококвалифицированных кадров) и научно- технических задач (ускорение научно- технического прогресса).

Основными характеристиками СЭЗ определены внедрение в мировое хозяйство и привлечение иностранного капитала. Свободные экономические зоны, как правило, создаются на пересечении важных транспортных магистралей, рядом с морскими и речными портами, международными аэропортами. В СЭЗ устанавливается особые юридические правила. Чтобы привлечь иностранный капитал, импорт сырья и оборудования и экспорт готовой продукции освобождается от налогов, таможенный контроль сводится к минимуму, ограничения на права собственности упраздняются.

Общей характерной чертой различных видов свободных экономических зон является наличие благоприятного инвестиционного климата, включающего в себя таможенные, финансовые, налоговые льготы и преимущества по сравнению с общим режимом для предпринимателей, существующим в той или иной стране. Конкретные льготы и стимулы имеют некоторые количественные отличия по зонам разных стран, по существу они, как правило, сходны.

Выделяют четыре основные группы льгот:

- Внешнеторговые льготы. Они предусматривают введение особого таможенно-тарифного режима (снижение или отмену экспортно-импортных пошлин) и упрощенного порядка осуществления внешнеторговых операций.

- Налоговые льготы содержат нормы, связанные с налоговым стимулированием конкретных видов деятельности или поведения предпринимателей. Эти льготы могут затрагивать налоговую базу (прибыль, стоимость имущества и т. д.), отдельные ее составляющие (амортизационные отчисления, издержки на зарплату, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, транспорт), уровень налоговых ставок, вопросы постоянного или временного освобождения от налогообложения.

- Финансовые льготы включают различные формы субсидий. Они предоставляются в виде более низких цен на коммунальные услуги, снижения арендной платы за пользование земельными участками и производственными помещениями, льготных кредитов и др.

- Административные льготы предоставляются администрацией зоны с целью упрощения процедур регистрации предприятий и режима въезда-выезда иностранных граждан, а также оказания различных услуг.

Свободные экономические зоны, функционирующие в развивающихся странах, имеют ряд общих черт и моментов развития. Так, наибольшее распространение в этих странах получили, во-первых, экспортно-производственные зоны. Как было сказано выше, целесообразность создания экспортно-производственных зон определяется рядом экономических причин и, прежде всего: потребностью развития индустрии и производства промышленных товаров на экспорт, привлечением в страну иностранного капитала, передовой науки и технологии, современной технической информации.

Во-вторых, особый режим хозяйствования в СЭЗ развивающихся стран становится более либеральным и льготным для иностранных предпринимателей. Это связано с усилением международной конкуренции между зонами и, соответственно, попытками продемонстрировать ее сравнительные преимущества перед другими подобными свободными экономическими зонами.

В-третьих, в процессе функционирования свободных экономических зон происходит торгово-промышленная диверсификация их деятельности, комплексное развитие. Современная научно-техническая революция на первый план выдвигает такие экономические зоны, в которых сосредоточиваются наукоемкие отрасли производства, связанные с разработками новой и высокой технологий.

Источник

Создание сэз для привлечения инвестиций

Работа по организации новых свободных экономических зон – одно из наиболее важных направлений, способствующее развитию отдельно взятых регионов и территорий государств, в первую очередь в экономическом аспекте. Этот процесс направлен на решение наиболее значимых экономических задач, реализацию основных проектов и программ. С приводимыми в жизнь экономическими планами и реформами связаны и льготы, устанавливаемые на территории конкретной свободной экономической зоны (далее – СЭЗ). Эффективность функционирования СЭЗ в значительной степени зависит от согласованности интересов инвесторов, государства и территорий. Для инвесторов важна прибыль, для государства – поступления в бюджет страны, для регионов – новые рабочие места и поступления в местный бюджет. Без учета этих интересов существование СЭЗ проблематично. Сегодня процесс создания новых свободных экономических зон находится, пожалуй, в списке наиболее важных частей мировой экономики. Китай в исследуемом направлении прошел довольно долгий путь развития. Работа по созданию СЭЗ в Китайской Народной Республике (далее – КНР) насчитывает десятки лет. Наличие этих зон во многом является важным фактором развития экономики и одним из решающих факторов достижения второй (после США) позиции в мире по номинальному ВВП, а также повлияло на выход страны в лидеры по паритету покупательной способности.

Целью исследования является изучение опыта Китайской Народной Республики в создании свободных экономических зон и их функционировании, а также использование инструментов функционирования СЭЗ на территории России в рамках уже существующих и будущих свободных экономических зон.

Материалы и методы исследования

Теоретической и методологической базой исследования являются теоретические и практические разработки ученых, специалистов в сфере создания и функционирования свободных экономических зон, что обеспечило комплексность изучения данной проблемы. Вероятность и обоснованность полученных результатов обусловлена использованием общенаучных и специальных методов познания: анализа и синтеза, индукции и дедукции, системного подхода, сравнительного анализа.

Результаты исследования и их обсуждение

Проблематикой свободных экономических зон занимались и занимаются как зарубежные, так и отечественные ученые. В частности, экономисты М. Фразье, Р. Рей, Р. Болин рассматривают этапы эволюции и классификацию свободных экономических зон, обращают основное внимание на анализ предпринимательской деятельности фирм, расположенных в СЭЗ. В исследование этих вопросов значительный вклад внесли также ученые как Э. Лоувен. И. Полулях, Ж. Дюшен, А. Базель, В. Бабинцев, Г. Семенов, А. Качанов, П. Павлов, С. Мадалимова [1], Э. Алпитова [2], М. Вермель [3], Ш. Алиев [4], М. Абрашкин, В. Алексахин, С. Банк, О. Бересенева [5] и др. Довольно значительное количество исследований сегодня связано с китайскими свободными зонами. В данном направлении работали Го Шухун [6], Ань На, Ден Хонсюнь, Лю Гогуан, У Дакунь, Джин Ван и др.

Несмотря на огромный вклад в теорию СЭЗ многих ученых, не полностью разрешенными являются такие проблемы СЭЗ, как механизмы привлечения иностранных инвесторов, заинтересованность иностранных инвесторов [7], эффективность использования производственных и трудовых ресурсов, вопросы занятости, использование инфраструктуры и т.д. В разных странах понятие «свободная экономическая зона» используется для характеристики разных территорий по статусу и целям, которые стоят перед ними. Сегодня в мире функционирует значительное количество различных функциональных типов: зоны свободной торговли, находящиеся за пределами государственной таможенной территории (в странах Западной Европы исторически существует большое количество таких зон), производственные зоны, в которых льготы предоставляются компаниям, занятым в определенном секторе экономики, технологические парки, в которых создаются наиболее благоприятные условия для реализации инновационных проектов, свободные порты (Китай) и др. Сегодня деятельность китайских СЭЗ осложняется рядом проблем:

— не существует единой нормативно-правовой базы по СЭЗ;

— отсутствие достаточного числа высококвалифицированных китайских рабочих;

— продолжение роста затрат на землю и рабочую силу;

— отсутствие достаточного привлечения технологий из-за границы;

— дефицит собственной энергии и сырья;

— злоупотребление со стороны инвесторов;

— порядка 80 % иностранных инвестиций приходят из Гонконга.

Изучая опыт КНР, можно отметить, что в КНР сформировалась довольно сложная многоуровневая система СЭЗ, что является причиной большой сложности их типологии, суммарно насчитывающей более 15 типов и подтипов. Однако можно выделить три основных вида зон:

1. Свободные экономические зоны с многоотраслевой экономикой и экспортной специализацией. Эти зоны фактически стали экспериментальными и позволили стране перенять иностранный опыт и объединить его с китайским производством. Этих зон по стране – пять. Четыре называют «старыми», так как они были созданы в 1980 г. Для демонстрации достижений зон, как правило, приводят в пример Шэньчжень, остальные зоны этого типа имеют различную специализацию:

а) Шаньтоу – агропромышленный комплекс;

б) Чжухай – преимущественно туристическая;

в) Сямэнь – промышленная и туристская экономическая зона в Китае;

г) Остров Хайнань, имеющий потенциал развития до уровня Тайваня.

2. СЭЗ КНР включают в себя также «открытые» портовые города. Они расположились на побережье Южно-Китайского, Восточно-Китайского и Желтого морей. Таких зон на сегодня можно насчитать четырнадцать. Отличительной от первой группы чертой является их объединение в целую систему административных и производственных связей. Производительность данных зон превышает средний уровень по стране более чем на 60 %. Они формируют почти весь грузооборот морских портов КНР, а также свыше 20 % объемов промышленного производства и около 40 % всего экспорта.

3. Последний тип представлен территориями, имеющими упор в технико-экономическое развитие. Эти зоны отличаются от предыдущих групп помимо всего прочего географическим расположением. Они находятся на территории центральной экономической зоны КНР. Зачастую эти образования могут быть лишь частью СЭЗ, а не отдельными зонами с особыми условиями развития.

Кроме уже перечисленных групп, в стране создано множество других объектов, одним из наиболее интересных является открытая экономическая зона международного сотрудничества, расположенная на стыке границ РФ, КНР и КНДР. Данный проект достигает в своей стоимости примерно 100 млрд долларов, а его реализация рассчитана на 20 лет. На данный момент КНР продолжает свое стремительное экономическое развитие, а валюта государства действительно ослабляет гегемонию доллара в мировой финансовой системе. Однако столь высокими показателями страна отличалась далеко не всегда, поскольку еще в середине прошлого века её экономика считалась упадочной и относилась к разряду аграрных.

Полноценный курс на изменение экономического положения был начат после смерти Мао Цзэдуна. Главные преобразования, выведшие КНР на ведущие мировые позиции, начались в 1978 г. На первом этапе реформации шла работа с преимущественно сельскохозяйственными регионами, большая часть населения которых жила за чертой бедности. Следующим этапом стало внедрение многоукладной экономики, а также к нему относятся проведение реформы ценообразования и провозглашение политики открытых дверей. Последнее направление было сфокусировано на увеличении притока иностранного капитала и увеличении значимости международного сотрудничества, предполагавшее своей основой создание новых территориальных образований – специальных экономических зон. Первые 6 СЭЗ в КНР были созданы уже к 1982 г. Их создание довольно быстро принесло заметные положительные эффекты и к концу 1980-х Китай вырвался на лидирующее место по производству хлопчатобумажных тканей и цемента и вошел в список крупнейших поставщиков химических удобрений, угля и серной кислоты. СЭЗ в стране создавались в рамках политики открытости и главной их задачей было привлечение иностранного капитала и перенятие опыта других государств, однако были и другие: стимулирование реформы и проверка новой экономической модели; выход государства на мировой рынок [8]; ускорение развития регионов, где были созданы СЭЗ; развитие внешнеэкономической деятельности; увеличение валютной выручки с экспорта; создание буферов, после возвращения Гонконга и Макао в 1997 и 1999 гг. соответственно; общее активизирование развития экономики КНР; передача передовых разработок и новейших технологий во внутренние регионы страны. Также быстрым темпам развития экономики и самих СЭЗ способствовала дешевая рабочая сила, наличие природных ресурсов и географическое положение [9], юридические гарантии и бонусы для иностранных вложений и взаимосвязь зон со всеми регионами государства.

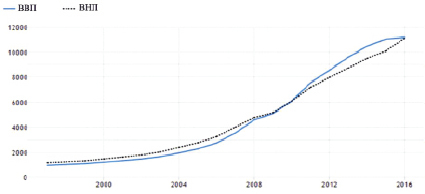

Динамику ВВП и ВНП КНР, полученных в большой степени от создания и работы СЭЗ, можно проследить на рис. 1 и 2.

Говоря о данных изменениях, стоит отметить рост ВВП и ВНП на протяжении 20 лет, при этом можно отметить долговременное, почти полное их равенство, что показывает уровень занятости граждан внутри страны, а не за её пределами. Множество рабочих мест и немалую долю объема производства и оказания услуг дали СЭЗ, открываемые всё в большем количестве по всей стране с течением времени.

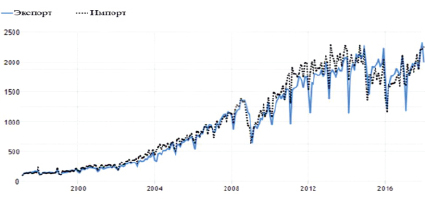

Рассматривая динамику импорта и экспорта, можно также отметить их рост за период 1997–2017 гг. Данное изменение также очень тесно связано с созданием и активной работой различных экономических зон Китайской Народной Республики, поскольку именно они со временем стали территориями, через которые проходит большая часть торговых потоков, в том числе это касается и международной торговли. Их деятельность дает новый товар для продажи, спрос на определенные ресурсы, через них начинают расходиться товары по соседним территориям и сюда же могут стекаться какие-либо излишки из всё тех же соседних территорий.

Рис. 1. Динамика ВВП и ВНП КНР, 1997–2017 гг., млрд долл. США. Источник: [10]

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта Китая, 1997–2017 гг. млрд долл. США. Источник: [10]

Сегодня свободные экономические зоны создаются во множестве стран, но именно китайские зоны наибольшим образом стимулировали экономику. Ключевыми их особенностями являются следующие:

1. Полная автономия касаемо решения вопросов учреждения и ликвидации предприятий, изменения процедуры получения вида на жительства и виз для инвесторов, а также установления льгот иностранным бизнесменам.

2. Опора на иностранные финансовые вложения. До сих пор этот принцип не реализован в полной мере, поскольку иностранные вложения составляют не более 24 %, остальное же обеспечивается самим государством.

3. Привлечение сырья из-за рубежа и предпочтение внешних рынков внутренним.

4. Главной отраслью является промышленность, а первые СЭЗ КНР принимали почти любые иностранные вложения.

5. Активное взаимодействие с остальными регионами государства.

6. Налоговая система, дифференцированная по региональным особенностям.

7. Включение в данные регионы довольно крупных частей страны.

8. Деятельность определяется не планами, а рынком.

Эффективное использование особых условий в условиях СЭЗ позволило проявиться заметному положительному результату реформации всей китайской экономики. За счет их создания КНР смогла заявить о себе и добиться больших результатов, а не просто выйти на международный рынок. Также такой вектор модернизации и развития экономики позволил улучшить социальную ситуацию во многих регионах страны и привел к довольно интересному результату – совмещению плановой экономики социалистической направленности с уже существующими рыночными механизмами посредством успешного проведения эксперимента с созданием разнонаправленных зон. Также такое направление экономической политики послужило толчком для производства большого количества различных товаров, ориентированных на экспорт, и частично позволило заполнить внутренний рынок новым товаром, поскольку ранее страна была по сути своей аграрной. Именно использование готовой модели применения и совмещения существующих механизмов, а также использования опыта Китая может позволить России более эффективно проводить реформы в экономике, разрабатывать четкие схемы функционирования СЭЗ, создавать выгодные условия привлечения капитала иностранных инвесторов. Для Российской Федерации целесообразно использовать модель деятельности СЭЗ, которая бы опиралась на такие инструменты:

1) создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций инновационного направления в приоритетные отрасли, в промышленно-слаборазвитые регионы, в научно-исследовательскую деятельность, в сферу услуг с созданием новых рабочих мест;

2) изменение региональной политики государства в части обеспечения передачи полномочий по руководству СЭЗ на уровень отдельных территорий и местных властей;

3) введение соответствующих изменения в законодательство относительно гибкой дифференцированной системы льгот для иностранных инвесторов с учетом особенностей ресурсного потенциала того или иного региона;

4) обеспечение государственных гарантий стабильной деятельности иностранного инвестора и иностранного капитала на длительную перспективу.

5) формирование эффективных форм взаимодействия местных органов государственной исполнительной власти, органов местного и регионального самоуправления и органа хозяйственного развития и управления СЭЗ на основе общей заинтересованности в достижении высоких социально-экономических результатов деятельности;

6) направленность на достижение эффективного режима хозяйствования каждого субъекта при положительном экономическом эффекте в целом [11];

7) гибкость и динамичность управления СЭЗ, то есть возможность быстрого и адекватного реагирования на изменения во внешней экономической среде;

8) сбалансированность интересов всех сторон, участвующих в процессе создания и функционирования СЭЗ;

9) перспективность пространственного и функционального развития;

10) соответствие приоритетных направлений развития СЭЗ приоритетным направлениям развития региона и государства [12].

Таким образом, свободные экономические зоны лежат в основе почти всех стратегических преобразований, затрагивающих всю экономическую инфраструктуру общества, и придают ей мощный стимулирующий импульс, в результате которого происходит рост показателей системы национальных счетов; создаются условия для достижения национальных стратегических целей; развиваются перспективные высокотехнологичные и наукоемкие отрасли; повышается конкурентоспособность товаров отечественного производства на мировом рынке; увеличивается экспорт, а соответственно, валютные поступления, экономика страны включается в мировую систему разделения труда; открываются новые источники привлечения иностранных инвестиций; обеспечивается эффективное распределение природных ресурсов и доходов, воспроизводства человеческого, природного и экономического потенциала.

Источник