Анализ потребления, сбережений и инвестиций как составных частей совокупного спроса

Не потребляемую часть дохода или часть, остающуюся после осуществления всех потребительских расходов, составляют сбережения, т.е. сберегаемая часть дохода.

В развитых странах весьма бережно относятся к сбережениям граждан. Правительства практически всех развитых стран стараются стимулировать население к сбережению, освобождая процентный доход от налога, как в Японии, или выплачивая дополнительные премии по сберегательным счетам на длительный срок, как в Германии. Тем самым государства пытаются способствовать росту инвестиций и в целом экономическому росту.

В советском обществе деньги накапливались для будущих покупок и никак не связывались с инвестиционными решениями. Переход к рынку достаточно быстро восстановил «психологическую» склонность населения к сбережению. Однако процесс создания рынка сбережений стал угасать, например, по таким причинам: создание грабительских финансовых компаний, финансовые пирамиды и безвозмездная конфискация сбережений государством с помощью девальвации, инфляции, дефолта.

В настоящее время рынок сбережений в России неразвит. Граждане предпочитают хранить сбережения дома. Сумма этой наличности в «чулках» оценивается в миллиарды долларов, а стране так нужны финансовые ресурсы для преодоления инвестиционного кризиса.

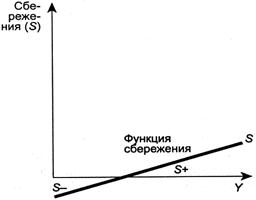

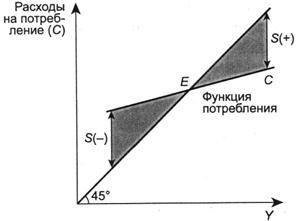

Общий уровень и динамику потребления и сбережений исследуют с помощью таких инструментов, как функция потребления и функция сбережения

Функция потребления и функция сбережения:

а) потребление (С)как функция дохода (Y):

б) сбережения (S), равные разнице между доходом (Y) и потреблением (С):

S = Y – С, или S = Y – f(Y)

Графическая интерпретация функции сбережения представляет собой зеркальное отражение функции потребления. Построенная в координатах «сбережения – доход», она наглядно, демонстрирует описанные выше ситуации в потребительском поведении. (нулевое (т. Е), отрицательное (слева от т.Е) и положительное (справа от т.Е) сбережения)

Для того чтобы выяснить, от чего зависит угол наклона функции потребления и сбережения, необходимо ознакомиться с показателями, характеризующими тенденции изменения потребления и сбережения по мере роста доходов. Это так называемые склонность к потреблению и к сбережению.

Показатели можно выразить следующим образом:

Средняя склонность к потреблению и сбережению:

а) средняя склонность к потреблению (АРС):

показывает, какая часть располагаемого дохода используется на потребление;

б) средняя склонность к сбережению (APS)

показывает, какая часть располагаемого дохода используется на сбережения.

Для того чтобы понять, что происходит с потреблением и сбережением, когда изменяется доход используются показатели, характеризующие реакцию потребителя на изменение дохода:

Предельная склонность к потреблению и сбережению:

а) предельная склонность к потреблению (MPC):

показывает, какая часть прироста дохода используется на прирост потребления или какова доля прироста расходов на потребление при любом изменении располагаемого дохода;

б) предельная склонность к сбережению (MPS):

показывает, какая часть прироста дохода используется на прирост сбережения или какова доля прироста расходов на сбережения при любом изменении располагаемого дохода.

Данные показатели и будут определять крутизну (tg угла наклона) функций потребления и сбережения.

Сумма предельной склонности к потреблению (МРС) и предельной склонности к сбережению (MPS) для любого изменения дохода всегда равна единице: МРС + МРS = 1

Тогда можно выразить один показатель через другой: МРS = 1 – МРС.

Как показал Кейнс, МРС находится в пределах от 0 до 1, а АРС больше 1 только при небольших значениях дохода, т.е. лишь малообеспеченные тратят большую часть своего дохода и даже расходуют запасы. С ростом доходов потребителей меняется и структура их расходов, а именно растет доля сбережения.

Между С и S не только взаимосвязь, но и различия:

1. потребление ориентировано на удовлетворение текущих нужд, а S – на увеличение потребления в будущем;

2. если потребление существует во всех семьях, то S осуществляется только теми семьями, у которых доходы выше среднего уровня;

3. S могут быть равны нулю, а могут достигать значительной величины, т.е. амплитуда их колебаний широка, а потребление не может равняться нулю и не должно быть ниже определенного минимума, обеспечивающего биологическое существование.

Кроме совокупных инвестиций на потребление и S влияют еще следующие факторы:

1. объем накопленного богатства (финансовых средств и недвижимости) – с его ростом снижаются стимулы для S;

2. изменения в налогообложении (рост налогов смещает линии С и S вниз);

3. изменения уровня цен (у низко доходных рост цен вызывает смещение графика С вниз);

4. потребительские ожидания (напр., ожидания повышения цен и товарного дефицита ведут к покупкам впрок, увеличению потребления, а значит, снижают уровень S);

5. рост предложения.

Инвестиции, как и потребление, – важная составляющая совокупного спроса. Проблема инвестирования – проблема экономического выбора между потреблением сегодняшним и потреблением завтрашним.

В обыденном сознании под инвестициями часто понимают любые вложения денег (на приобретение недвижимости, ценных бумаг). Но с точки зрения макроэкономической теории здесь речь лишь о передаче собственности из рук в руки без увеличения материального богатства в целом.

В научном понимании инвестиции – расходы на расширение и обновление производства, связанные с введением новых технологий, материалов, орудий и предметов труда, т.е. это расширение физического капитала в отличие от капитала денежного. Инвестиционные расходы могут быть направлены как на увеличение, так и на сохранение объема капитала предприятия.

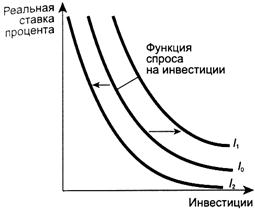

Видно, что между ставкой процента и объемом требуемых инвестиций существует обратная связь.

Основные факторы, влияющие на объем инвестиций – это реальная ставка процента и ожидаемая норма прибыли. Изменение этих факторов – движение вдоль кривой инвест. спроса.

Факторы, влияющих на динамику инвестиций (сдвигающие кривую инвестиционного спроса вправо и влево):

— ожидаемый спрос на продукцию;

— изменения в технологии производства;

— динамика совокупного дохода;

Инвестиции зависят от сбережений населения, но между ними существует определенный разрыв, т.к.

1. S делаются различными группами населения и по разным причинам, а I другими группами, принадлежащими к производителям.

2. S поступают в распоряжение инвесторов обычно через посредников. (банки, сберегательные учреждения, различные финансовые фонды и компании)

3. процессы инвестирования зависят от множества факторов, трудно поддающихся оценке и прогнозированию.

Инвестиционные расходы подразделяются на чистые инвестиции, которые равны увеличению объема капитала, обеспечивающему прирост производства; валовые инвестиции, равные чистым инвестициям плюс амортизация.

Различают следующие направления вложений инвестиций: производственные инвестиции (оборудование, здания, сооружения); инвестиции в товарно-материальные запасы (ТМЗ) (незавершенное производство, сырье, материалы, готовые изделия); инвестиции в жилье.

Инвестиционные расходы, как правило, составляют около 20% от общего объема совокупного спроса, но именно динамика I вызывает основные макроэкономические сдвиги за счет мультипликационного эффекта.

Источник

Потребление, сбережения, инвестиции. Рыночный механизм использования доходов на потребление и накопления

Совокупный спрос и совокупное предложение

Макроэкономика изучает не отдельные явления и процессы, а их совокупности: совокупный спрос, совокупное предложение, совокупные потребление и сбережения, совокупную занятость, совокупные инвестиции, совокупную цену в виде уровня цен и т. д. Целью макроэкономического анализа является нахождение условий, при которых наступает общее экономическое равновесие.

Общее экономическое равновесие – это состояние экономики, при котором общественное производство (совокупное предложение) сбалансировано с общественным потреблением (совокупный спрос), когда между использованием ограниченных производственных ресурсов (земля, труд, капитал) и созданием различных товаров достигается пропорциональность в общенациональном масштабе.

Общеэкономическое равновесие, выступающее в качестве макроэкономического, проявляется в виде пропорциональности:

а) между производством продукции и ее потреблением;

б) между вовлеченными в оборот ресурсами и их использованием;

в) между предложением товаров и их спросом;

г) между материально-вещественными и финансовыми потоками.

При рассмотрении макроэкономического равновесия важнейшими категориями выступают «совокупный спрос» и «совокупное предложение», «потребление» и «предельная склонность к сбережению», «накопления» и «инвестиции».

Совокупный спрос – это общий объем товаров и услуг в национальном масштабе, который потребители, предприятия и государство могут купить при различных уровнях цен.

Совокупный спрос (AD) представляет собой сумму всех спросов на конечные товары и услуги, предлагаемые на товарных рынках. В агрегированном виде совокупный спрос включает:

где AD – совокупный спрос; C – совокупный спрос домохозяйств; I – спрос на капитальное оборудование; G – спрос на товары и услуги со стороны государства; X – чистый экспорт, разность между спросом иностранцев на отечественные товары и отечественным спросом на иностранные товары.

На совокупный спрос оказывают влияние различные факторы, которые можно разделить на две группы.

К первой группе относятся те факторы, которые формируют спрос на уровне отдельного товара (доход потребителей, вкусы потребителей, цены на товары-заменители).

Ко второй группе относятся факторы, оказывающие воздействие в целом на совокупный спрос (AD). Если национальный доход растет, то и AD растет. Если доход покупателя повышается, то и спрос на товары увеличивается.

Важнейшим положением является то, что стоимостная величина всех продаж за определенный период времени должна равняться произведению массы денег (M), находящихся в обращении, на число оборотов (V) этих денег за данный период времени. Другими словами, если вся денежная масса (М) совершит пять полных оборотов, то объем годовых продаж конечных товаров в стране составит MV.

Если, например, денежная масса М = 200 млрд руб., скорость оборота денег V =5, тогда MV = 200 х 5 = 1000 млрд руб. = стоимости всех продаж конечных товаров за год.

В соответствии с количественной теорией денег совокупный спрос можно выразить как

где P – уровень цен.

Кроме этого, следует иметь в виду, что на совокупный спрос оказывают влияние ценовые и неценовые факторы.

К ценовым факторам относятся:

- «Эффект процентной ставки». При росте уровня цен потребители и производители вынуждены брать деньги в кредит, что ведет к повышению процентной ставки, снижению покупательной способности, сокращению инвестиций. В результате совокупный спрос уменьшается.

- «Эффект богатства». При повышении уровня цен стоимость акций, облигаций, финансовых активов падает, население беднеет и совокупный спрос сокращается.

- «Эффект импортных товаров». При повышении уровня цен внутри страны спрос на отечественные товары сокращается, а на более дешевые импортные – возрастает, что ведет к снижению совокупного спроса.

К неценовым факторам относятся:

- Изменения в потребительских расходах, связанные с изменением уровня благосостояния: рост населения, рост доходов, изменения в подоходном налоге.

- Изменения в инвестиционных расходах, т. е. в объеме закупок, средств производства, связанные с изменением уровня налогов на бизнес, уровнем использования производственных мощностей.

- Изменения в государственных расходах, вызываемые преимущественно политическими решениями.

4. Изменения в расходах на чистый экспорт, обусловленные уровнем доходов в стране, изменением валютного курса.

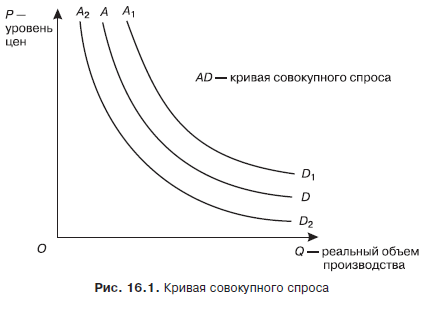

Неценовые факторы смещают кривую совокупного спроса AD либо вправо от A1D1, когда спрос увеличивается, либо влево от A2D2, когда спрос уменьшается (рис. 16.1).

Совокупное предложение – это общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено предпринимательским и государственным секторами при разных уровнях цен.

Совокупное предложение (АS) может быть приравнено к величине валового национального продукта (ВНП) или к величине национального дохода (НД):

На величину совокупного предложения оказывают влияние ценовые и неценовые факторы.

Среди ценовых факторов, во-первых, выделяют действующие на микроуровне и вызывающие изменение предложения на рынке отдельного товара (технология производства, издержки и т. д.). Во-вторых, к ним относятся действующие на макроуровне факторы, их качество и количество. В данном случае качество характеризуется производительностью факторов (более квалифицированная рабочая сила и более совершенная техника). Увеличение количества и повышение качества факторов приводит к росту производственных мощностей, а следовательно, к росту AS.

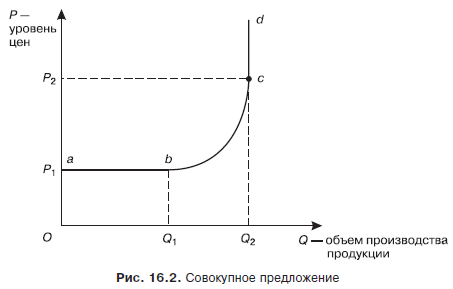

Графически совокупное предложение можно представить в следующем виде (рис. 16.2).

Совокупное предложение находится в зависимости от уровня цен. Но в любом случае объем производства ограничивается величиной имеющихся ресурсов. На графике представлены случаи совокупного предложения:

- На участке ab производство растет при неизменном уровне цен (по горизонтали).

- На участке bc производство растет при росте цен (по восходящей).

- На участке cd экономика достигает своих производственных возможностей, определяемых ресурсами. Спрос может удовлетворяться за счет роста цен (по вертикали).

К числу неценовых факторов относятся те, которые могут изменять издержки:

- Изменение цен на ресурсы (их повышение ведет к увеличению издержек производства и как результат к понижению совокупного предложения).

- Рост производительности труда ведет к увеличению объема производства и соответственно к расширению совокупного предложения.

- Изменение условий бизнеса (налоги, субсидии). При повышении налогов издержки увеличиваются, совокупное предложение сокращается.

Взаимосвязь совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) и обеспечение равновесия на товарном рынке.

Равновесие на товарном рынке в процессе отклонения AD и AS достигается путем изменения цен или объемов выпуска продукции. При этом могут иметь место несколько вариантов:

1. Совокупный спрос превышает совокупное предложение AD > AS. При этом равновесие достигается двумя путями:

а) не изменяя объема, повышают цены;

б) не изменяя цен, расширяют выпуск продукции.

На практике фирмы обычно идут по второму пути. Но увеличение выпуска продукции ведет к росту издержек. Поэтому в действительности идут по пути увеличения объемов производства и повышения уровня цен.

2. Совокупный спрос ниже совокупного предложения AD

Источник