- Потребление, сбережения, инвестиции. Рыночный механизм использования доходов на потребление и накопления

- Совокупный спрос и совокупное предложение

- Совокупное потребление и совокупное сбережение

- Совокупные расходы в кейнсианской макроэкономической модели. Потребление, сбережения, инвестиции

- Функции потребления и сбережения.

- Инвестиции. Инвестиции и доход. Функция инвестиций.

Потребление, сбережения, инвестиции. Рыночный механизм использования доходов на потребление и накопления

Совокупный спрос и совокупное предложение

Макроэкономика изучает не отдельные явления и процессы, а их совокупности: совокупный спрос, совокупное предложение, совокупные потребление и сбережения, совокупную занятость, совокупные инвестиции, совокупную цену в виде уровня цен и т. д. Целью макроэкономического анализа является нахождение условий, при которых наступает общее экономическое равновесие.

Общее экономическое равновесие – это состояние экономики, при котором общественное производство (совокупное предложение) сбалансировано с общественным потреблением (совокупный спрос), когда между использованием ограниченных производственных ресурсов (земля, труд, капитал) и созданием различных товаров достигается пропорциональность в общенациональном масштабе.

Общеэкономическое равновесие, выступающее в качестве макроэкономического, проявляется в виде пропорциональности:

а) между производством продукции и ее потреблением;

б) между вовлеченными в оборот ресурсами и их использованием;

в) между предложением товаров и их спросом;

г) между материально-вещественными и финансовыми потоками.

При рассмотрении макроэкономического равновесия важнейшими категориями выступают «совокупный спрос» и «совокупное предложение», «потребление» и «предельная склонность к сбережению», «накопления» и «инвестиции».

Совокупный спрос – это общий объем товаров и услуг в национальном масштабе, который потребители, предприятия и государство могут купить при различных уровнях цен.

Совокупный спрос (AD) представляет собой сумму всех спросов на конечные товары и услуги, предлагаемые на товарных рынках. В агрегированном виде совокупный спрос включает:

где AD – совокупный спрос; C – совокупный спрос домохозяйств; I – спрос на капитальное оборудование; G – спрос на товары и услуги со стороны государства; X – чистый экспорт, разность между спросом иностранцев на отечественные товары и отечественным спросом на иностранные товары.

На совокупный спрос оказывают влияние различные факторы, которые можно разделить на две группы.

К первой группе относятся те факторы, которые формируют спрос на уровне отдельного товара (доход потребителей, вкусы потребителей, цены на товары-заменители).

Ко второй группе относятся факторы, оказывающие воздействие в целом на совокупный спрос (AD). Если национальный доход растет, то и AD растет. Если доход покупателя повышается, то и спрос на товары увеличивается.

Важнейшим положением является то, что стоимостная величина всех продаж за определенный период времени должна равняться произведению массы денег (M), находящихся в обращении, на число оборотов (V) этих денег за данный период времени. Другими словами, если вся денежная масса (М) совершит пять полных оборотов, то объем годовых продаж конечных товаров в стране составит MV.

Если, например, денежная масса М = 200 млрд руб., скорость оборота денег V =5, тогда MV = 200 х 5 = 1000 млрд руб. = стоимости всех продаж конечных товаров за год.

В соответствии с количественной теорией денег совокупный спрос можно выразить как

где P – уровень цен.

Кроме этого, следует иметь в виду, что на совокупный спрос оказывают влияние ценовые и неценовые факторы.

К ценовым факторам относятся:

- «Эффект процентной ставки». При росте уровня цен потребители и производители вынуждены брать деньги в кредит, что ведет к повышению процентной ставки, снижению покупательной способности, сокращению инвестиций. В результате совокупный спрос уменьшается.

- «Эффект богатства». При повышении уровня цен стоимость акций, облигаций, финансовых активов падает, население беднеет и совокупный спрос сокращается.

- «Эффект импортных товаров». При повышении уровня цен внутри страны спрос на отечественные товары сокращается, а на более дешевые импортные – возрастает, что ведет к снижению совокупного спроса.

К неценовым факторам относятся:

- Изменения в потребительских расходах, связанные с изменением уровня благосостояния: рост населения, рост доходов, изменения в подоходном налоге.

- Изменения в инвестиционных расходах, т. е. в объеме закупок, средств производства, связанные с изменением уровня налогов на бизнес, уровнем использования производственных мощностей.

- Изменения в государственных расходах, вызываемые преимущественно политическими решениями.

4. Изменения в расходах на чистый экспорт, обусловленные уровнем доходов в стране, изменением валютного курса.

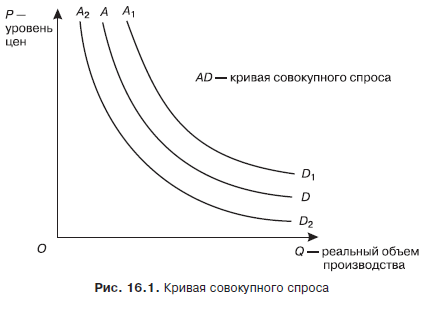

Неценовые факторы смещают кривую совокупного спроса AD либо вправо от A1D1, когда спрос увеличивается, либо влево от A2D2, когда спрос уменьшается (рис. 16.1).

Совокупное предложение – это общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено предпринимательским и государственным секторами при разных уровнях цен.

Совокупное предложение (АS) может быть приравнено к величине валового национального продукта (ВНП) или к величине национального дохода (НД):

На величину совокупного предложения оказывают влияние ценовые и неценовые факторы.

Среди ценовых факторов, во-первых, выделяют действующие на микроуровне и вызывающие изменение предложения на рынке отдельного товара (технология производства, издержки и т. д.). Во-вторых, к ним относятся действующие на макроуровне факторы, их качество и количество. В данном случае качество характеризуется производительностью факторов (более квалифицированная рабочая сила и более совершенная техника). Увеличение количества и повышение качества факторов приводит к росту производственных мощностей, а следовательно, к росту AS.

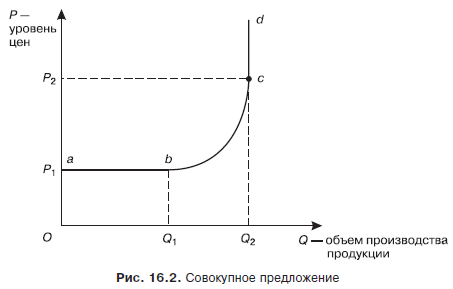

Графически совокупное предложение можно представить в следующем виде (рис. 16.2).

Совокупное предложение находится в зависимости от уровня цен. Но в любом случае объем производства ограничивается величиной имеющихся ресурсов. На графике представлены случаи совокупного предложения:

- На участке ab производство растет при неизменном уровне цен (по горизонтали).

- На участке bc производство растет при росте цен (по восходящей).

- На участке cd экономика достигает своих производственных возможностей, определяемых ресурсами. Спрос может удовлетворяться за счет роста цен (по вертикали).

К числу неценовых факторов относятся те, которые могут изменять издержки:

- Изменение цен на ресурсы (их повышение ведет к увеличению издержек производства и как результат к понижению совокупного предложения).

- Рост производительности труда ведет к увеличению объема производства и соответственно к расширению совокупного предложения.

- Изменение условий бизнеса (налоги, субсидии). При повышении налогов издержки увеличиваются, совокупное предложение сокращается.

Взаимосвязь совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) и обеспечение равновесия на товарном рынке.

Равновесие на товарном рынке в процессе отклонения AD и AS достигается путем изменения цен или объемов выпуска продукции. При этом могут иметь место несколько вариантов:

1. Совокупный спрос превышает совокупное предложение AD > AS. При этом равновесие достигается двумя путями:

а) не изменяя объема, повышают цены;

б) не изменяя цен, расширяют выпуск продукции.

На практике фирмы обычно идут по второму пути. Но увеличение выпуска продукции ведет к росту издержек. Поэтому в действительности идут по пути увеличения объемов производства и повышения уровня цен.

2. Совокупный спрос ниже совокупного предложения AD

Источник

Совокупное потребление и совокупное сбережение

Оптимизация макроэкономических пропорций достигается через механизм спроса и предложения. Рассмотрим проблему согласования спроса и предложения применительно к владельцам капитала и рабочей силы.

Фирмы, администрация которых выступает в качестве представителей капитала, производят продукцию, выручают за это деньги и предъявляют спрос на рабочую силу. Работники предлагают свою рабочую силу, получают за это вознаграждение и предъявляют спрос на произведенную продукцию. На основе взаимодействия фирм и домашних хозяйств на рынке товаров и услуг складывается пропорция деления ВНП на потребление и сбережение .

Совокупное потребление представляет собой индивидуальное и совместное использование потребительских благ, направленное на удовлетворение материальных и духовных потребностей людей. В стоимостной форме — это та сумма денег, которая тратится населением на приобретение материальных благ и услуг. Таким образом, все, что не относится к сбережениям, не уходит в виде налога, не находится на заграничных счетах—это потребление. Люди склонны откладывать потребление сегодня в надежде, что потребление в будущем принесет им больше полезности, чем в настоящем. Первичной ячейкой потребления выступает семья. В ней формируются объем и структура потребления. Семейное хозяйство характеризуется общим потребительским бюджетом, жилищным и накопленным имуществом.

Потребление населения — один из главных компонентов, определяющих развитие экономики. На потребительские расходы приходится от 2/3 до 3/4 валового внутреннего продукта. Они формируют потребительское поведение, которое является своеобразным индикатором циклического развития экономики.

Совокупное сбережение — это отсроченное потребление или та часть дохода, которая в настоящее время не потребляется. Оно равно разнице между доходами и текущим потреблением. Сбережение — это процесс, который связан с обеспечением в будущем производственных и потребительских нужд. Следовательно, сбережение — это экономический процесс, связанный с инвестированием: часть дохода, которая остается неиспользованной при затратах на текущие производственные и потребительские нужды, накапливается. Сбережения осуществляются как фирмами, так и домашними хозяйствами. Фирмы сберегают для инвестирования — на расширение производства и увеличение прибыли. Домашние хозяйства сберегают по ряду причин, среди которых: мотивы обеспечения старости и передачи состояния детям, накопление средств для покупки земли, недвижимости и дорогостоящих предметов длительного пользования. Сбережение и инвестирование осуществляются независимо друг от друга, разными экономическими субъектами и вследствие разных причин. Кроме того, выделяют еще:

Государственные сбережения — это положительная разница между доходами и расходами государственного бюджета или положительное сальдо бюджета; Национальные сбережения — часть национального дохода после вычета его потребленной части или общая сумма частных и государственных сбережений.

Каким образом доход распределяется на потребление и сбережение? Отвечая на этот вопрос, важно прежде всего дать характеристику общих свойств функции потребления. Она показывает отношение потребительских расходов к доходу в их движении.

Личное потребление домашних хозяйств С образует важнейшую составляющую часть эффективного спроса. Но если вспомнить, что сбережение S представляет собой превышение дохода над потребительскими расходами, то станет ясно, что, анализируя факторы, определяющие потребление, мы одновременно рассматриваем и факторы, от которых зависит сбережение:

Данное уравнение показывает, что часть доходов (Y) идет на личное потребление С, а избыток принимает форму сбережений S. Вместе с тем расходы общества могут быть представлены, с одной стороны, как спрос на потребительские нужды С, а с другой — на инвестиционные I:

Характеризуя соотношение между объемом национального дохода и расходами на потребление, Д. Кейнс отмечал, что уровень потребления зависит от уровня дохода. «Психология общества такова, — писал Кейнс, — что с ростом совокупного реального дохода увеличивается и совокупное потребление, но не в такой же мере, в какой растет доход» (Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978. С. 80). В формализованном виде потребление можно выразить следующей функцией:

Однако доход является основным фактором, определяющим не только потребление, но и сбережения:

Исследованиями установлено, что потребление и сбережение движутся в том же направлении, что и доход. Изменения величины потребления и сбережения по мере роста дохода характеризуются понятиями «средняя склонность к потреблению и сбережению» и «предельная склонность к потреблению и сбережению».

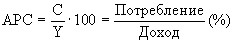

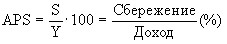

Средняя склонность к потреблению (АРС — от англ. average propensity to consume) показывает отношение объема потребления к доходу:

Средняя склонность к сбережению (APS — от англ, average propensity to saving) характеризует отношение объема сбережения к объему дохода:

Однако доход не является постоянным, он меняется, поэтому потребление зависит не только от дохода, но и от так называемой предельной склонности к потреблению (МРС).

Предельная склонность к потреблению выражает отношение любого изменения в потреблении к тому изменению в доходе, которое его вызвало. Математически это выглядит так:

Эта модель показывает нам, какая часть дополнительного дохода уходит на приращение потребления. Как определить МРС? Для этого рассмотрим данные табл. 8.1.

Потребление и сбережение в условных денежных единицах (у.д.е.)

Годовой доход на члена семьи до уплаты налогов, у.д.е. (Y)

Источник

Совокупные расходы в кейнсианской макроэкономической модели. Потребление, сбережения, инвестиции

Подробный анализ совокупного спроса предполагает детальное изучение всех его составляющих — потребления, инвестиций, государственных закупок, чистого экспорта. Из-за сделанных выше допущений объектом нашего анализа станут лишь два компонента совокупного спроса — потребление и валовые внутренние частные инвестиции. Кроме того, мы будем пользоваться теперь термином «совокупные расходы», а не «совокупный спрос». Совокупные расходы в экономике представляют собой всю сумму расходов, которые несут потребители, бизнес и государство на приобретение произведенной в обществе продукции. В этой связи и с учетом сделанных оговорок совокупные расходы составят: АЕ= С+I&.

Функции потребления и сбережения.

Общеизвестно, что большая часть доходов домохозяйств идет на приобретение различных товаров и услуг, т. е. на потребление. Расходы на потребление — главный компонент ВВП. Потребление представляет собой часть доходов домохозяйств, которая непосредственно расходуется на товары и услуги. Второй составной частью располагаемого личного дохода домохозяйств являются сбережения. Сбережения — часть дохода, которая не потребляется, а накапливается. Несколько упрощенно можно сказать, что располагаемые доходы домохозяйств равны сумме потребления и сбережений: РЛД = Потребление + Сбережения, или Y = С + S, где С — потребление, S — сбережения.

Как показывает статистика и следует из определений понятий «потребление» и «сбережения», главным фактором, определяющим величину последних, является размер дохода (Y). Для того чтобы описать зависимость между потреблением и сбережениями, с одной стороны, и доходом, с другой, введем две функции: потребления С= C(Y) и сбережений S = S(Y).

Функция потребления показывает, какие суммы население тратит на потребление в определенный момент времени при каждом возможном уровне располагаемого дохода. Функция сбережений показывает, какие суммы домохозяйства планируют сберегать в зависимости от различных возможных уровней располагаемого дохода. Для характеристики зависимости между величиной потребления и уровнем дохода рассмотрим ситуацию, когда весь получаемый домохозяйствами доход тратится, т. е. направляется на потребление. В этом случае графически функция потребления задавалась бы биссектрисой ОБ, каждая точка на которой предполагает равенство значения абсциссы (величина Y) и значения ординаты (величина С). Однако в реальности часть дохода сберегается, поэтому график потребления будет характеризоваться линией С0С. Так, если доход составит величину Y’, то расходы на потребление (С’) будут равны длине отрезка Y’D а отчисления на сбережения (S’) — длине отрезка DB, при этом Y’ = С ‘+ S’.

Особых комментариев требует отрезок CqA на графике потребления. И теория и практика некоторых лет показывают, что в экономике иногда возможны непродолжительные по времени случаи, когда расходы населения превышают величину располагаемого дохода отрезок CqA расположен выше линии 0Б, т. е. С> Y, a S Расходы на потребление (С) /Располагаемый доход (Y)

Средняя склонность к сбережениям показывает долю дохода, сохраняемую домохозяйствами в форме сбережений:

APS = Расходы на сбережения (S) /Располагаемый доход (Y)

Предельная склонность к потреблению — показатель, отражающий долю прироста (сокращения) дохода домохозяйств, направляемую на потребление:

MPC = Изменение расходов на потребление ( ? C) /Изменение располагаемого дохода (Y)

Предельная склонность к сбережениям — показатель, отражающий долю прироста (сокращения) дохода, сберегаемую домохозяйствами:

MPS = Изменение расходов на сбережения ( ? S) /Изменение располагаемого дохода (Y)

К сведению. На рисунках отражена линейная зависимость между величинами потребления и сбережений, с одной стороны, и доходами домохозяйств, с другой. Значит, функции потребления и сбережений можно задать с помощью линейных уравнений. При этом показатели МРС и MPS отражают угол наклона Соответствующих графиков к оси Ох и будут являться коэффициентами при неизвестном в функции потребления и в функции сбережений. Итак: С = C0 + MPCxY, S= S0 + MPSxY, где С0 и S0 показывают значения функций, соответственно потребления и сбережений, при значении аргумента, равном нулю.

Наряду с величиной дохода домохозяйств на объемы потребления и сбережений в экономике оказывают воздействие и другие факторы: благосостояние домохозяйств; уровень цен в экономике; ожидания домохозяйств, связанные с будущим уровнем цен, доходов, наличием товаров и т. п.; задолженность домохозяйств и прочие факторы.

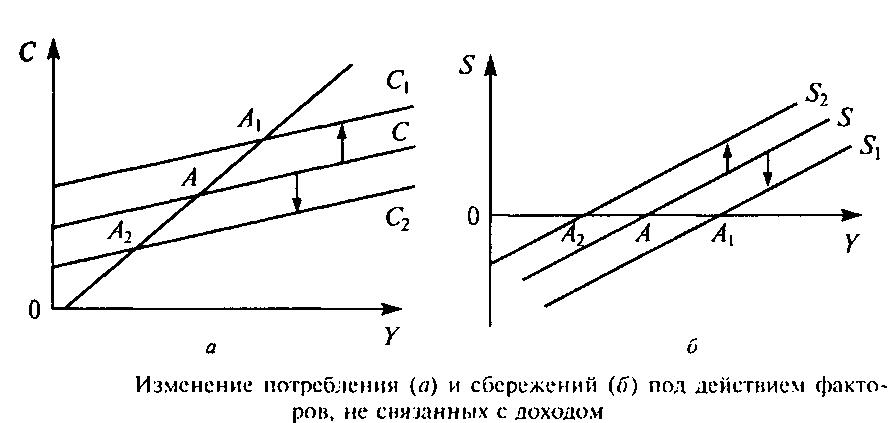

При анализе потребления и сбережений следует различать влияние на них изменения доходов и недоходных факторов, перечисленных выше. При изменении величины дохода в экономике (Y) мы столкнемся с перемещением по графикам С и S, что обусловлено функциональной зависимостью между показателем дохода и показателями потребления и сбережений. При действии недоходных факторов смещаются сами графики в ту или другую сторону. При росте потребления его график сместится вверх вдоль оси ординат до положения С1. Если потребление при неизменном уровне дохода сокращается, то график смещается вниз до положения С2 (рисунок а). Аналогичные изменения будут происходить и с графиком сбережений (рисунок б) — рост сбережений приведет к смещению графика S до положения S2, а снижение сбережений — до положения S1.

К сведению. Так как Y = С+ S, то при неизменном уровне дохода рост потребления и смещение графика С вверх будет означать сокращение сбережений и смешение графика S вниз вдоль оси 0y, т. е. действие недоходных факторов, влияющих на потребление и сбережения, в большинстве случаев будет приводить к разнонаправленному изменению положения рассматриваемых графиков на плоскости.

Инвестиции. Инвестиции и доход. Функция инвестиций.

Инвестиции представляют собой второй компонент совокупных расходов. Объем инвестиционных вложений, при прочих равных условиях, зависит от двух основных факторов. Во-первых, от ожидаемой нормы чистой прибыли, во-вторых, от ставки процента. Инвестиционные расходы должны быть прибыльными, т. е. доход инвестора должен превышать сумму инвестиционных вложений. В связи с этим и возникает понятие ожидаемой нормы чистой прибыли (R’):

R’ = Ожидаемая чистая прибыль /Инвестиционные расходы х 100%

Очень часто средства, за счет которых финансируется тот или иной инвестиционный проект, привлекаются в качестве кредита. В связи с этим при анализе прибыльности инвестиционных вложений необходимо учитывать и возможную плату за заемные средства (кредит), т. е. ставку процента по кредиту (r). Поскольку основным побудительным мотивом к инвестированию является получение прибыли, то решения об инвестициях принимаются предприятиями тогда, когда ожидаемая норма чистой прибыли превышает стоимость заемных средств, т. е. ставку процента по кредиту — R’ > r. Напротив, когда r> R’, инвестиции не выгодны. Таким образом, инвестиционные расходы отдельной фирмы будут связаны взаимообратной связью со ставкой процента — чем ниже ставка процента, тем больше инвестиционные расходы фирмы, и наоборот.

К сведению. При анализе прибыльности инвестиционных вложений любой предприниматель должен учитывать возможную инфляцию, а значит, сопоставлять не номинальные показатели r и R’, а реальные, т. е. скорректированные с учетом инфляции. Оценивая ситуацию с инвестициями на уровне всей экономики, подчеркнем, что масштабы инвестиционных вложений будут определяться не только уровнем ожидаемой нормы чистой прибыли, существующей в экономике, и ставкой процента, но и рядом других факторов:

1. Издержками на приобретение эксплуатацию и обслуживание оборудования. Чем больше эти затраты, тем меньше R’ а значит, и меньше стимулы к инвестициям.

2. Налогами на бизнес. Обычно ожидаемая норма чистой прибыли рассчитывается с учетом того, что налоги уже выплачены. Естественно, рост налогов с предприятий будет сокращатьR’.

3. Позитивными технологическими изменениями — внедрением в производство достижений НТП — позволяет сократить издержки производства, улучшить качество создаваемой продукции, увеличить прибыль. Закономерно, что при таких обстоятельствах инвестиционная активность в экономике увеличивается.

4. Наличием незанятого основного капитала. Так, наличие в отдельных отраслях или в экономике в целом свободных производственных мощностей будет сдерживать инвестиции.

5. Ожиданиями предпринимателей относительно будущей прибыли, условий производства, рыночной конъюнктуры. Оптимистичные прогнозы будут содействовать росту инвестиционных вложений в экономику. Пессимистичные прогнозы относительно будущих продаж и рентабельности производства могут привести к сокращению инвестиций.

С точки зрения макроанализа, нас должно интересовать, как взаимосвязаны инвестиции и величина ВВП (ВВП, в соответствии со сделанными допущениями, равен располагаемому доходу, т. е. К) при заданном уровне цен. Чтобы упростить дальнейший анализ, будем считать, что главным и единственным фактором, влияющим на объемы инвестиционных вложений в экономику, является ставка процента r, при которой объем совокупных инвестиций составляет некоторую константу (т. е. I& = const), независимую от объема ВВП на коротких временных промежутках.

Допустим, что lR = 20 ден. ед. Тогда зависимость между инвестициями и доходом в экономике отсутствует — инвестиции будут автономны (независимы) от уровня текущего дохода после уплаты налогов и объема производства.

К сведению. Подобный подход к анализу связи между инвестициями и ВВП носит упрошенный характер. В реальной действительности наблюдается прямая зависимость между инвестициями в экономику и объемом производства в обществе — рост объемов производства и дохода в экономике сопровождается обычно и увеличением инвестиций (пунктирная линия на рисунке). Обусловлено это следующими причинно-следственными связями:

• Рост объемов производства (ВВП) в экономической системе означает и рост доходов. Растущие доходы населения и фирм порождают расширение спроса на национальном рынке. Стремясь удовлетворить растущий спрос на товары и услуги, предпринимательский сектор расширяет производство, а значит, увеличивает объемы применения основного капитала. При отсутствии незанятых производственных мощностей это будет провоцировать рост объемов инвестиционных вложений.

• Рост ВВП и доходов в экономике означает увеличение прибыли бизнеса и рост сбережений домохозяйств. А сбережения населения, размещенные в кредитных учреждениях, и прибыль предприятий — главные источники инвестиций.

Инвестиции являются самым изменчивым компонентом совокупных расходов (АЕ), изменяются они значительно сильнее, чем, например, потребление. Изменчивость инвестиций порождает нестабильность и всей суммы совокупных расходов в экономике. Как следствие — колебание объемов внутреннего производства, уровня занятости и доходов в экономике. Причины нестабильности инвестиций:

• неопределенность срока службы основного капитала. Основной капитал служит длительное время, но сроки его выбытия из процесса эксплуатации на практике жестко не определяются. То есть элементы основного капитала выбывают неравномерно, а значит, и инвестиции осуществляются непостоянно;

• нерегулярность научно-технического прогресса. Обычно всплеск инвестиционной активности, при прочих равных условиях, наблюдается в период внедрения в производство новшеств, порожденных НТП. Однако крупные научно-технические открытия, оказывающие воздействие на всю экономику, происходят нерегулярно и зачастую носят непредсказуемый характер. Отсюда нерегулярность инвестиций;

• изменчивость самой прибыли. Прибыль, с одной стороны, — источник инвестиций, а с другой стороны, — основной стимул к инвестициям. Прибыль бизнеса непостоянна, колеблется во времени, иногда чередуется с убытками. Эти обстоятельства соответствующим образом сказываются и на динамике инвестиций. Растущие прибыли их увеличивают, снижение прибылей или убытки сдерживают инвестиции;

• изменчивость ожиданий бизнеса Предпринимателей могут охватить как оптимистические, так и пессимистические ожидания, которые зависят от политики государства, ситуации на биржах, сдвигов в науке и технике, деятельности профсоюзов и других факторов. Если предприниматели настроены пессимистически, то инвестиционная активность будет сокращаться.

Все эти причины могут привести к смещению графика инвестиций на рисунке вверх (I& растут) или вниз (I& падают) вдоль оси ординат. Согласно кейнсианской теории, нестабильность инвестиций обуславливает нестабильность совокупного спроса и порождает нестабильность в экономике в целом.

Источник