- Инвестиционные потоки в развивающиеся азиатские страны упадут с 30% до 45% из-за COVID-19, говорится в докладе ООН

- В обход России. Чем может привлечь инвестора Средняя Азия

- В поисках гавани

- Скованные одной цепью

- ВВП и растущее население

- Три кита для Центральной Азии

- Наследие прошлого

- Китайские туристы — в приоритете

- Бремя рисков

- Инвестиции в Центральной Азии

Инвестиционные потоки в развивающиеся азиатские страны упадут с 30% до 45% из-за COVID-19, говорится в докладе ООН

Среда 24 Июня 2020

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в развивающиеся страны Азии, сильно пострадавшие от экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, по прогнозам сократятся до 45% в 2020 году, говорится в докладе ЮНКТАД о мировых инвестициях за 2020 год.

Мрачные перспективы на 2020 год

Количество объявленных инвестиций в новые месторождения в первом квартале 2020 года сократилось на 37%. Число слияний и поглощений (M&As) сократилось на 35% в апреле 2020 года .

«Меры по локализации и остановке заводов повлияли на цепочку поставок и производство заводов в регионе. Падение корпоративных доходов, спад глобального и регионального спроса и замедление экономического роста привели к тому, что многонациональные предприятия (МНП) отложили инвестиционные планы”, — заявил директор ЮНКТАД по инвестициям и предпринимательству Джеймс Чжан.

Эта пандемия приведет к падению реинвестированных доходов иностранных филиалов, базирующихся в регионе, что негативно скажется на инвестициях. Она подчеркнула уязвимость этих цепочек поставок и важность роли Китая и других азиатских экономик как глобальных центров производства.

Ожидается также, что объем вывозимых ПИИ сократится в результате проблем с ликвидностью, с которыми сталкиваются компании из этого региона.

Глобальная экономическая рецессия еще больше повлияет на приток и отток капитала из региона.

Умеренное снижение притока в 2019 году

В 2019 году приток ПИИ в развивающиеся страны Азии сократился на 5%, до 474 миллиардов долларов.

Рост притока инвестиций в Южную Азию (10%) и Юго-Восточную Азию (5%) не был достаточным для компенсации снижения инвестиций в Восточную Азию и Западную Азию (13% и 7% соответственно).

Азия оставалась крупнейшим в мире получателем ПИИ, приняв на себя более 30% мирового притока в 2019 году.

Приток ПИИ в Восточную Азию в 2019 году сократился на 13% и составил 233 миллиарда долларов. Приток капитала в Китай вырос до рекордного уровня в 141 миллиард долларов, несмотря на напряженность в торговле.

Инвестиционные потоки в Гонконг, Китай, сократились на 34% до $ 68 млрд в 2019 году, зафиксировав четвертое подряд ежегодное снижение.

Потоки в Республику Корея сократились на 13%, до 11 млрд $, что связано с торговой напряженностью с Японией и окончанием налоговых льгот для иностранных инвесторов в 2018 году.

Юго-Восточная Азия, где ПИИ выросли на 5% до рекордного уровня в 156 миллиардов долларов, продолжала оставаться локомотивом роста региона в 2019 году. Этот рост был обусловлен высокими инвестициями, главным образом в Сингапуре, Индонезии и Вьетнаме. В 2019 году эти три страны получили более 80% притока инвестиций в Юго-Восточную Азию.

Мощный приток инвестиций из азиатских экономик, Соединенных Штатов и в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) способствовал увеличению притока инвестиций. Производство и сфера услуг по-прежнему поддерживали приток капитала в Юго-Восточную Азию.

Потоки ПИИ в некоторые государства-члены АСЕАН (например, Мьянму, Лаосскую Народно-Демократическую Республику и Таиланд) сократились. Инвестиции в Малайзию не изменились.

Приток ПИИ в Южную Азию увеличился на 10% и составил 57 млрд. долл. Этот рост был обусловлен главным образом 20-процентным увеличением инвестиций в Индию, крупнейшего получателя ПИИ из Южной Азии, до 51 миллиарда долларов.

Большая часть инвестиций в Индии пришлась на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и строительную промышленность.

Потоки в Бангладеш сократились на 56% и составили около 2 миллиардов долларов, что отражает корректировку с рекордно высокого уровня в 2018 году. В Пакистане ПИИ восстановились, увеличившись на 28% до 2 млрд $ после падения на 30% в 2018 году.

ПИИ в Западную Азию сократились на 7% и составили 28 млрд $. На три страны — Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию — пришлось большинство притока в 2019 году.

Объединенные Арабские Эмираты были крупнейшим получателем ПИИ в Западной Азии, приток которых в 2019 году составил почти 14 миллиардов долларов, увеличившись на треть по сравнению с предыдущим годом.

Потоки в Саудовскую Аравию выросли второй год подряд еще на 7% до 4,6 млрд $ из-за нескольких крупных сделок слияний и поглощений.

Приток ПИИ в Турцию сократился на 35% и составил почти 8,4 миллиарда долларов, а инвестиции в другие страны Западной Азии остались на прежнем уровне или сократились.

Продолжающееся снижение оттока капитала

Отток капитала из Азии сократился на 19% до 328 миллиардов долларов, что еще больше снизилось по сравнению с 2018 годом. Снижение цен на сырьевые товары, геополитическая напряженность и ограничения Китая на вывоз ПИИ способствовали этому падению.

Отток капитала из Восточной Азии зафиксировал третье подряд ежегодное снижение-на 21% до 224 млрд $. Инвестиции из Юго-Восточной Азии и Западной Азии сократились на 11% до 56 млрд $ и на 30% до 36 млрд $ в 2019 году соответственно. Отток капитала из Южной Азии вырос на 6% за счет инвестиций из Индии.

Объем внешних инвестиций из других крупных экономик, таких как Гонконг (Китай), Республика Корея, Саудовская Аравия и Таиланд, сократился. Однако Сингапур и Индия относятся к числу немногих стран, которые сообщили об увеличении объема внешних инвестиций.

Источник

В обход России. Чем может привлечь инвестора Средняя Азия

Центральная Азия может стать новым фронтиром для инвесторов в условиях роста глобального пессимизма, считают авторы доклада BCG «Инвестиции в Центральную Азию: один регион, множество возможностей».

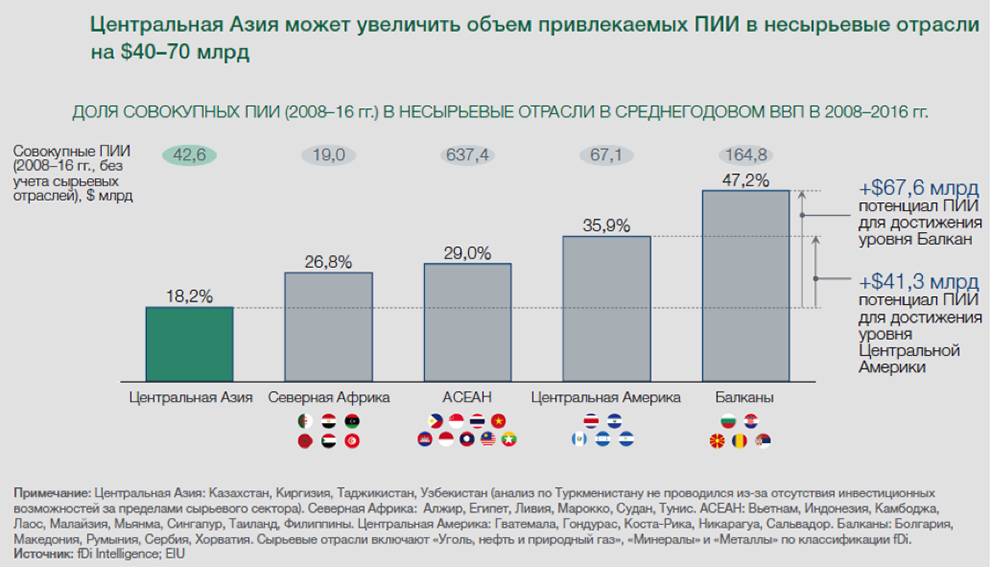

Потенциал по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в несырьевые отрасли региона эксперты BCG оценили в $40-70 млрд. Forbes выбрал основные тезисы исследования.

В поисках гавани

Пессимизм инвесторов относительно фондовых рынков и макроэкономической среды достиг в 2017 году рекордного с 2009 года уровня: более трети участников опроса (34%) выразили скепсис в отношении потенциала рынка в ближайшие три года, зафиксировал опрос BCG.

При этом 57% респондентов согласны с тем, что инвестировать стоит в развивающиеся рынки. Избегающие риска инвесторы будут стремиться вкладывать в безопасные активы, но новые возможности для получения большей доходности возникают на так называемых пограничных рынках, и Центральная Азия — в их числе, отмечают в BCG.

Скованные одной цепью

Структуры экономик всех пяти стран Центральной Азии похожи: они обладают богатыми природными ресурсами, численность населения растет, стоимость труда низка, но качество инвестиционного климата разнится. Казахстан в рейтинге Doing Business занимает 36 место, Узбекистан —74, Киргизия — 77, Таджикистан — 123. Туркменистан в рейтинге Doing Business отсутствует из-за недостатка данных.

По данным BCG, доля Центральной Азии в мировой экономике выросла втрое за 2000-2017 годы. Но вес региона на экономической карте пока остается критически малым — около 0,3% глобального ВВП. В стоимостном объеме это составляет около $240 млрд, что сопоставимо с показателями Центральной Америки ($255 млрд) и Финляндии ($254 млрд) (данные EIU).

По прогнозу Азиатского банка, темпы экономического роста в Центральной Азии составят около 3,9% в 2018 году и могут ускориться в перспективе благодаря восстановлению цен на сырье и поддержке роста региона за счет амбициозных проектов в китайской и индийской экономиках, в том числе, «Один пояс — один путь», в рамках которого КНР планирует развивать морские и наземные транспортные коридоры до Европы.

В Центральной Азии проживают около 70 млн жителей. Емкость внутреннего рынка потребления этого региона составила около $150 млрд в 2017 году.

За последние десять лет частное потребление в странах Центральной Азии росло в среднем на 3,4% в год — это соответствует уровню Сингапура или Южной Кореи и было выше среднемирового роста в 1,5%. Показатели потребления на душу населения в ЦА в 2017 году пока остаются невысокими — $2107 — и сопоставимы с Северной Африкой ($2120) и Индонезией ($2230).

ВВП на душу населения в Центральной Азии по итогам 2017 года составил $3603. Для сравнения BCG приводит данные по Таиланду, где проживает 69 млн человек, а ВВП на душу населения существенно выше и составляет $6600.

ВВП и растущее население

Казахстан — крупнейшая экономика региона (64% ВВП). По данным BCG, реальный ВВП Казахстана в 2017 году составлял $103 млрд (в ценах 2005 года), ВВП на душу населения — $25 490: это в четыре раза больше, чем в Узбекистане, в семь раз больше, чем в Киргизии и в девять раз больше, чем в Таджикистане.

По данным ООН, в индексе человеческого развития Казахстан занимал 56-е место среди 188 стран — выше не только среднего мирового уровня, но и среднего уровня стран Европы и Центральной Азии.

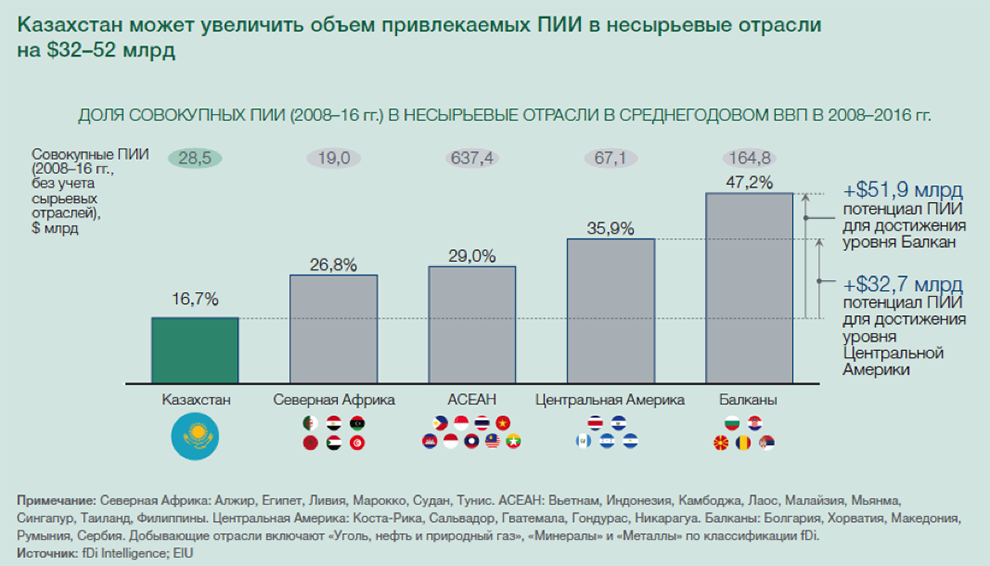

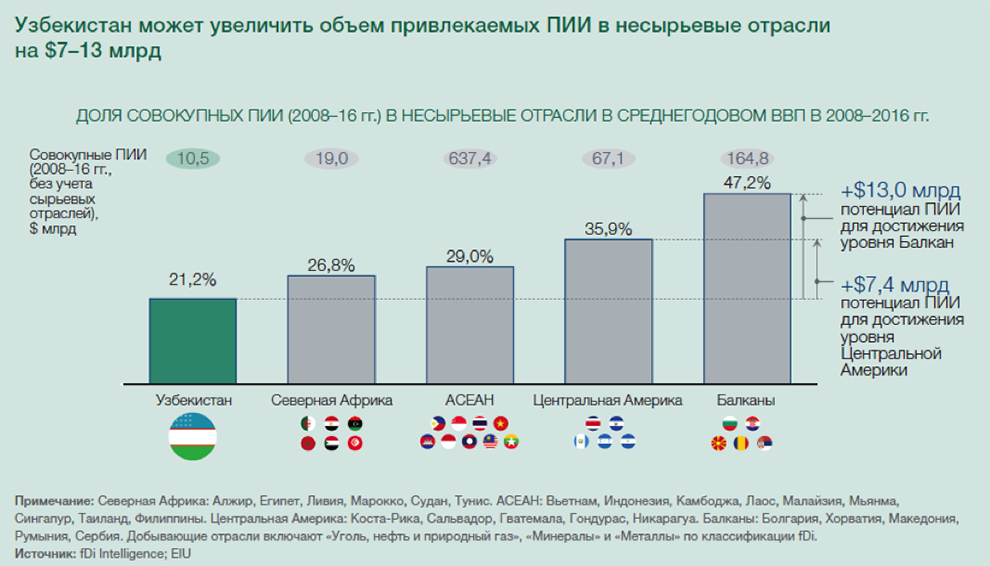

По оценкам BCG, Казахстан может увеличить объем привлекаемых ПИИ в несырьевые отрасли на $32—52 млрд. В тройке лидеров по инвестиционному потенциалу в Центральной Азии — Узбекистан ($7-13 млрд) и Киргизия ($1,3—2 млрд).

Квалифицированная рабочая сила — один из ключевых факторов быстрого экономического развития Казахстана, считают в BCG. Сейчас население страны составляет 18 млн жителей, ежегодный прирост в последние несколько лет составлял 1,5%, а к 2030 году численность может достигнуть 20,3 млн человек. Относительно низкие зарплаты обеспечивают конкурентное преимущество Казахстану по затратам на персонал, отмечают в BCG. По данным EIU, средняя зарплата в стране составляет $516 в месяц: это почти на 50% меньше, чем в Чили, Румынии и Хорватии.

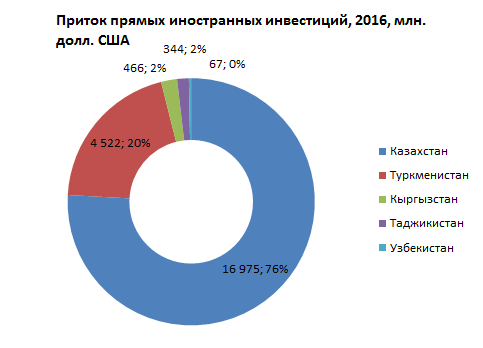

Казахстан уже стал крупным направлением для иностранных вложений: в 2008-2017 годах совокупный объем ПИИ в новые проекты в стране достиг $82 млрд, но доминировали они в сырьевых отраслях (на уголь, нефть и газ приходилось 54% совокупного притока ПИИ за 10 лет, доля металлов и полезных ископаемых составила почти 10%).

После кризиса 2008 года Казахстан начал масштабные программы по развитию инноваций и промышленного производства. По данным казахского правительства, в 2017 году две трети роста (4%) приходилось на несырьевые отрасли.

Как и соседние страны, Узбекистан зависит от цен на сырье и состояния экономики основных торговых партнеров. В 2016 году по экономике Узбекистана ударила рецессия в России, которая является вторым по величине торговым партнером Ташкента, замедление экономического роста в Китае и падение цен на основные статьи сырьевого экспорта страны — газ, медь и хлопок. Тем не менее молодое и растущее население страны обеспечивает крупнейший внутренний рынок сбыта в регионе (его численность — 32,6 млн человек, что сопоставимо с Малайзией или Марокко).

В отличие от Казахстана и Узбекистана, у Киргизии нет существенных нефтегазовых ресурсов, которые могли бы поддержать экономический рост. Но в последние годы ВВП рос темпами около 4% в реальном выражении и достиг в 2017 году $4,2 млрд (в постоянных ценах 2005 года), удвоившись по сравнению с 2000 годом. По данным Всемирного банка, киргизская экономика стала устойчивой к внешним шокам. Доля промышленности оценивается в 32% ВВП.

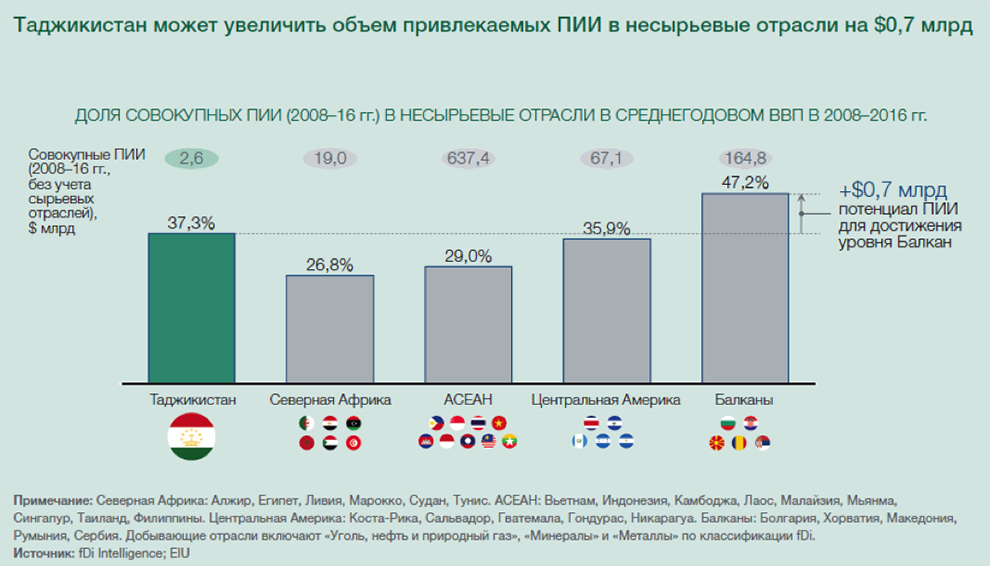

Реальный ВВП Таджикистана вырос с $1,5 млрд в 2000 году до $4,4 млрд в 2017 году. Эксперты BCG ожидают высоких темпов роста в 2018-2021 годы за счет государственной поддержки. В 2017 году рейтинговое агентство Moody’s указывало на слабость некоторых институтов в экономике и низкий уровень валютных резервов, однако «несмотря на серьезный стресс для банковской системы, правительство и центральный банк поддерживают относительную экономическую стабильность».

Три кита для Центральной Азии

Приоритетными отраслями для инвестиций в Центральной Азии BCG считает переработку сельхозпродукции, нефтехимию и туризм. По оценке BCG, также недоинвестированы секторы информационных технологий, финансовых услуг, строительная отрасль, машиностроение и химическая промышленность.

Наследие прошлого

Инвестиции в странах Центральной Азии исторически были сосредоточены в сырьевых отраслях и составляли около 59%. Но в большинстве стран региона идут масштабные реформы, которые нацелены на снижение зависимости экономик от нефти и прочих сырьевых рынков. Например, правительство Узбекистана реализует меры по увеличению открытости своей экономики для внешних инвесторов, а Казахстан сделал ставку на привлечение глобальных инвестиций за счет создания международного финансового центра «Астана», пока аналогичный проект буксует в России.

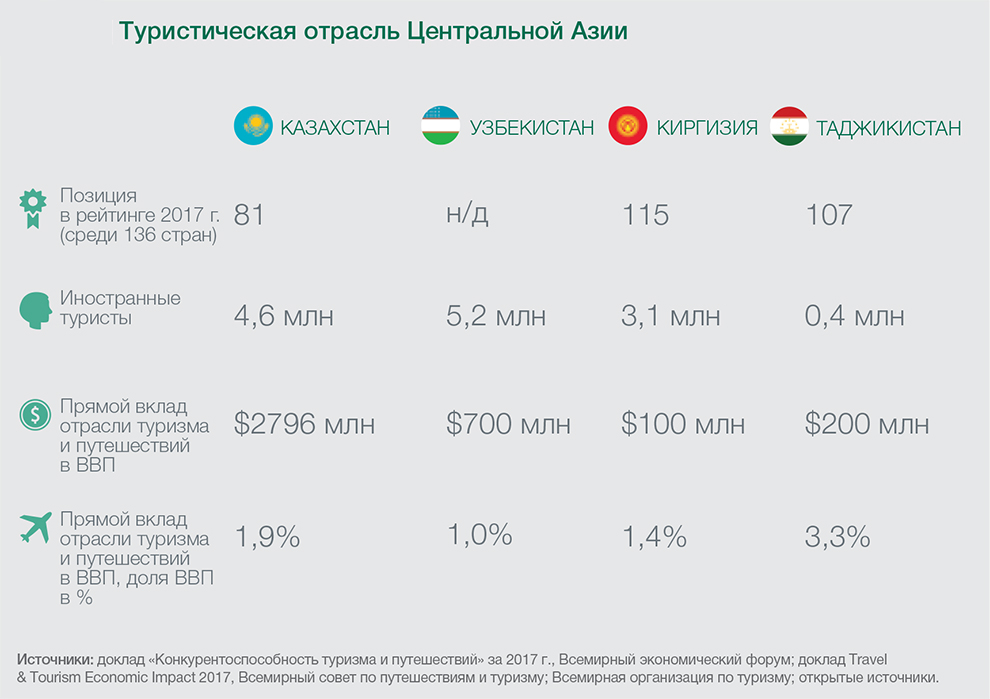

Китайские туристы — в приоритете

Близость к Китаю и России может позволить реализовать туристический потенциал стран Центральной Азии, считают в BCG.

По данным Всемирного совета по туризму, расходы китайских туристов в 2015-2017 годах росли в среднем на 8,5% в год до $261 млрд, а их число достигло 135 млн человек в год. Российские туристы стали меньше тратить за рубежом, что в основном связано с девальвацией рубля, а на карте массового туризма Центральной Азии пока не значится, отмечает BCG.

Бремя рисков

Инвестиции во фронтирные страны, к которым относятся Центральная Азия, сопряжены с более высокими рисками по сравнению с развитыми и развивающимися рынками, солидарны опрошенные Forbes эксперты.

В Центральной Азии выделяют четыре ключевых риска: политическую напряженность, зависимость от соседних экономик, волатильность цен на сырье и риски безопасности. Благодаря стратегии главных мировых центробанков баланс сил в мировой экономике стал меняться, но исход борьбы за инвестиции предсказать сложно, заключают аналитики EIU.

Источник

Инвестиции в Центральной Азии

Источник: Всемирный Банк

В 2015-2016 году динамика притока прямых иностранных инвестиций в Узбекистан также замедлилась.

Источник: Всемирный Банк

Во всех странах Центральной Азии наблюдаются схожие тенденции притока ПИИ по секторам и странам происхождения. В притоке ПИИ по секторам есть два основных направления.

Одно из них связано с природными ресурсами, включая добычу нефти и газа, металлов и нерудных полезных ископаемых, геологическую разведку, услуги, тесно связанные с добычей полезных ископаемых, металлургию, переработку нефти и газа (включая химическую промышленность) и, в течение ряда лет, транспортировку энергоресурсов (нефте- и газопроводы). Доля этих секторов в общем объеме притока ПИИ в четырех из пяти стран составляет около или более 50 % всего притока ПИИ (за исключением Таджикистана). Продукция предприятий, получавших эти инвестиции, идет в основном на экспорт. Проекты в этих секторах (разработка нефтяных и газовых месторождений или строительство трубопроводов), как правило, являются крупномасштабными, и их большая доля в общем объеме инвестиционных портфелей этих стран приводит к неравномерной динамике ПИИ, о которой говорилось выше. Начало или завершение таких проектов приводит к большим изменениям в общих объемах ПИИ. Например, нефте- и газопроводы, построенные КНР в Казахстане и Туркменистане, привели к скачку ПИИ в 2009 г. (год наибольших объемов строительства) и спаду в 2010 г., когда строительство было в основном завершено.

Ведущие отрасли и страны-инвесторы

Казахстан:

- Геологоразведка

- Добыча нефти и газа

- Металлургия

- Торговля

- Нидерланды

- США

- Франция

Узбекистан

- Переработка нефти и газа

- Химическая промышленность

- Добыча нефти и газа

- Россия

- США

- Китай

Кыргызстан

- Услуги

- Металлургия

- Переработка нефти и газа

- Китай

- Канада

- Великобритания

Таджикистан

- Добывающая

- Связь

- Финансовые услуги

- Китай

- Россия

- ОАЭ

Туркменистан

- Добыча нефти и газа

- Переработка нефти и газа

- Химическая промышленность

- Китай

- Россия

- Страны персидского залива

Во всех странах Центральной Азии другим крупным получателем ПИИ являются отрасли, обслуживающие внутренние рынки. К ним относятся операции с недвижимостью, торговля, финансы, строительство и связь. Доля этих секторов особенно высока в Кыргызстане и Таджикистане, у которых нет больших месторождений углеводородов.

Национальные данные по Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану свидетельствуют о том, что прямые иностранные инвестиции в отрасли, не связанные с внешней торговлей (например, в торговлю, связь, застройку и финансы), со временем выросли как в абсолютном выражении, так и относительно общего объема прямых иностранных инвестиций. Например, в Казахстане совокупная доля торговли, связи, строительства и финансов в общем притоке ПИИ увеличилась с 8 % в 2005 г. до 29 % в 2012 г.

В Казахстане и Узбекистане некоторое количество ПИИ приходит в такие отрасли перерабатывающей промышленности, как машиностроение, пищевая промышленность и текстильное производство. Энергетика и транспортная инфраструктура получают относительно небольшие доли ПИИ, если не считать гидроэлектростанции в Таджикистане и объекты авиа- и железнодорожного транспорта в Узбекистане. Механизмы государственно-частного партнерства в регионе пока еще находятся на ранней стадии развития. Сельское хозяйство во всех этих странах или получает очень мало инвестиций, или совсем их не получает.

Европейский союз (ЕС), Российская Федерация и КНР, главные экономические партнеры Центральной Азии, являются ключевыми инвесторами в регионе. Однако степень их присутствия различна. ЕС (в основном Нидерланды, Великобритания и Франция) является крупнейшим источником ПИИ в экономику Казахстана; однако в остальных четырех странах его роль гораздо меньше, и только Великобритания является ключевым инвестором. КНР является основным инвестором в Туркменистане, Кыргызской Республике и Таджикистане; ее доля также значительна в Казахстане и Узбекистане.

КНР на протяжении долгого времени наращивает свое присутствие в Центральной Азии в качестве прямого инвестора. Например, в 2005 г. доля КНР в общем притоке ПИИ в экономику Казахстана и Кыргызской Республики составляла, соответственно, 3 % и 2 %; к 2012 г. эти показатели выросли до 8 % и 24 %. В Таджикистане доля КНР в общем объеме ПИИ увеличилась с 4 % в 2009 г. до 21 % в 2012 г. Российская Федерация является одним из крупнейших инвесторов в экономику всех этих стран; ее доля является самой высокой в Узбекистане, довольно большой в Таджикистане и Туркменистане, и несколько меньшей, но все же заметной в Казахстане и Кыргызской Республике (по 4 % в обеих странах).

Мотивы для прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии

Для того чтобы понять влияние ПИИ на экономику, нужно разобраться с мотивами, движущими как инвесторами, так и получателями ПИИ, когда они рассматривают инвестиционные проекты.

В литературе о ПИИ определены несколько типичных инвестиционных мотивов:

- Поиск ресурсов. Поиск ресурсов имеет место тогда, когда в стране, принимающей инвестиции, имеются природные ресурсы, дешевая рабочая сила и/или физическая инфраструктура.

- Поиск рынков. Поиск рынков связан с желанием инвесторов выйти на новые рынки, когда это невозможно сделать через торговлю. Такая ситуация имеет место в тех секторах, которые либо хорошо защищены от импорта, либо имеют дело с товарами и услугами, не подлежащими внешней торговле.

- Поискэффективности (Dunning, 1993). ПИИ, направленные на поиск эффективности, ставят своей целью рационализацию структуры уже созданных инвестиционных объектов, связанных с поиском ресурсов или рынков, с тем, чтобы компания-инвестор могла извлечь для себя выгоду из единого управления своими географически разбросанными подразделениями.

Для того чтобы появилось производство с иностранным капиталом, направленное на повышение эффективности, трансграничные рынки должны быть достаточно открытыми. Таким образом, эта форма прямых иностранных инвестиций характерна для регионально интегрированных рынков.

Страны, принимающие ПИИ, могут руководствоваться, как минимум, двумя разными типами мотивации. Одна из них заключается в отсутствии внутренних сбережений для развития собственной ресурсной базы или обслуживания внутреннего рынка. Такая мотивация обычно характерна для бедных стран с низкими нормами сбережений. Другой мотивацией является отсутствие технологий, маркетинговых связей и знаний, необходимых для создания систем производства и сбыта в рамках инвестиционных проектов. Приведенное выше обсуждение тенденций и структуры ПИИ в Центральной Азии показывает, что все эти страны привлекают инвесторов в основном своими природными ресурсами: нефтью, газом и металлами. Как отмечалось выше, на долю проектов, связанных с добычей и, в меньшей степени, переработкой природных ресурсов, приходится более 50 % всего объема иностранных инвестиций в регионе. В свою очередь, приток прямых иностранных инвестиций в эти отрасли связан с быстрым ростом мировых цен на сырьевые товары; по оценкам Международного валютного фонда, в период с 2003 по 2012 г. цены на энергоресурсы и металлы выросли более чем втрое. Рабочая сила, судя по всему, не привлекает большой объем инвестиций; трудоемкие отрасли промышленности (например, текстильное производство) являются относительно небольшими получателями ПИИ, а существующие инвестиции в Туркменистане и Узбекистане, по-видимому, связаны в большей степени с наличием хлопка, а не с дешевой рабочей силой. Одна из важных причин этого может заключаться в том, что рабочая сила в регионе на самом деле не является дешевой. Резкое укрепление региональных валют в период с 2000 по 2012 г. и широкомасштабная миграция рабочих из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в Российскую Федерацию, Казахстан и некоторые другие страны поддерживают заработную плату в регионе на относительно высоком уровне, тем самым делая нецелесообразными инвестиции в трудоемкие отрасли.

Проблемы в инвестиционном климате Центральной Азии

По мнению экспертов ВБ и МВФ, Центральная Азия недостаточно улучшают инвестклимат. Уровень социальной стабильности, законности, коррупции в этих странах отпугивает крупный западный капитал. Государственно-частное партнерство также недостаточно эффективно, критерии отбора проектов для государственного финансирования не всегда понятны. Да и нормативные базы для эффективного ГЧП подчас отсутствуют.

При этом, как считают западные аналитики, развивать ГЧП странам Центральной Азии жизненно необходимо. Ведь эти страны, как и раньше, нуждаются в поддержке международных финорганизаций вроде Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатского банка развития (АБР). Также стоит отметить, что по завершении проекта «Один пояс, одна дорога» самые крупные выгоды ждут именно Центральную Азию — благодаря ее географическому местоположению и богатству недр.

Источник