Восприятие. Физиологические основы восприятия.

Восприятие — это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств.

Понятия «ощущение» и «восприятие» взаимосвязаны, однако между ними существуют и коренные различия. Суть процессов ощущения заключается в отражении лишь отдельных свойств объектов и явлений окружающего мира. Однако человек живет не в мире изолированных световых или цветовых пятен, звуков или прикосновений, он живет в мире вещей, предметов и форм, в мире сложных ситуаций. Все, что бы человек ни воспринимал, неизменно предстает перед ним в виде целостных образов. Поэтому основным отличием восприятия от ощущения является предметность осознания всего, что воздействует на человека, т. е. отображение объекта реального мира в совокупности всех его свойств, или, иными словами, целостное отображение предмета.

Восприятие включает ощущение и основывается на нем. При этом всякий перцептивный образ включает целый ряд ощущений, так как любой предмет или явление обладают многими и различными свойствами, каждое из которых способно независимо от других свойств вызвать ощущение. Было бы ошибочным полагать, что такой процесс (от относительно простых ощущений — к сложному образу восприятия) является простым суммированием отдельных ощущений. Восприятие (или отражение) целых предметов или ситуаций гораздо сложнее. Помимо ощущений в процессе восприятия задействован предыдущий опыт, процессы осмысления того, что воспринимается, т. е. в процесс восприятия включаются психические процессы еще более высоко уровня, такие как память и мышление. Поэтому восприятие очень часто называют перцептивной системой человека.

Физиологической основой восприятия являются процессы, проходящие в органах чувств, нервных волокнах и центральной нервной системе. Так, под действием раздражителей в окончаниях нервов, имеющихся в органах чувств, возникает нервное возбуждение, которое по проводящим путям передается в нервные центры и в конечном итоге в кору головного мозга. Оно поступает в проекционные (сенсорные) зоны коры, которые представляют собой как бы центральную проекцию нервных окончаний, имеющихся в органах чувств. В зависимости от того, с каким органом связана проекционная зона, формируется определенная сенсорная информация.

Ощущения могут быть рассмотрены как структурный элемент процесса восприятия. Собственные физиологические механизмы восприятия включаются в процессе формирования целостного образа на последующих этапах, когда возбуждение от проекционных зон передается в интегративные зоны коры головного мозга, где и происходит завершение формирования образов явлений реального мира. Поэтому интегративные зоны коры головного мозга, завершающие процесс восприятия, часто называют перцептивными зонами. Их функция существенно отличается от функций проекционных зон.

Поскольку восприятие тесно связано с ощущением, .можно предположить, что оно, как и ощущение, является рефлекторным процессом. Рефлекторную основу восприятия доказывал И. П. Павлов. Он показал, что в основе восприятия лежат условные рефлексы, т. е. временные нервные связи, образующиеся в коре больших полушарий головного мозга при воздействии на рецепторы предметов или явлений окружающего мира. При этом последние выступают в качестве комплексных раздражителей, так как при обработке вызванного ими возбуждения в ядрах корковых отделов анализаторов протекают сложные процессы анализа и синтеза. Анализ и синтез обеспечивает выделение объекта восприятия из окружающей среды, и на этой основе все его свойства объединяются в целостный образ.

Временные нервные связи, обеспечивающие процесс восприятия, могут быть двух видов: образуемые в пределах одного анализатора и межанализаторные. Первый вид имеет место при воздействии на организм комплексного раздражителя одной модальности. Например, таким раздражителем является мелодия, представляющая собой своеобразное сочетание отдельных звуков, воздействующих на слуховой анализатор. Весь этот комплекс действует как один сложный раздражитель. При этом нервные связи образуются не только в ответ на сами раздражители, но и на их отношение — временное, пространственное и пр. (так называемый рефлекс на отношение). В результате в коре больших полушарий происходит процесс интегрирования, или сложного синтеза.

Второй вид нервных связей, образуемых при воздействии комплексного раздражителя, — это связи в пределах разных анализаторов, возникновение которых И.М.Сеченов объяснял существованием ассоциаций (зрительных, кинестетических, осязательных и т. д.). Эти ассоциации у человека обязательно сопровождаются слуховым образом слова, благодаря которому восприятие приобретает целостный характер. Благодаря связям, образуемым между анализаторами, человек отражает в восприятии такие свойства предметов или явлений, для восприятия которых нет специально приспособленных анализаторов (например, величина предмета, удельный вес и др.).

В основе сложного процесса построения образа восприятия лежат системы внутрианализаторных и межанализаторных связей, обеспечивающих наилучшие условия видения раздражителей и учет взаимодействия свойств предмета как сложного целого.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Восприятие. Физиологические основы восприятия.

Восприятие. Физиологические основы восприятия.

Восприятие. Физиологические основы восприятия.

Источник

Восприятие и его физиологические основы

Понятие о восприятии. В окружающем нас мире существуют не отдельные свойства сами по себе, а предметы, вещи, явления: не звуки, а предметы и явления, производящие звук; не свет, а светящиеся предметы; не запахи, а пахнущие объекты. Поэтому на основе ощущении должен строиться познавательный процесс более высокого уровня, как процесс отражения предметов в целом, в совокупности их свойств, иначе познание мира будет невозможным. Таким процессом и является восприятие.

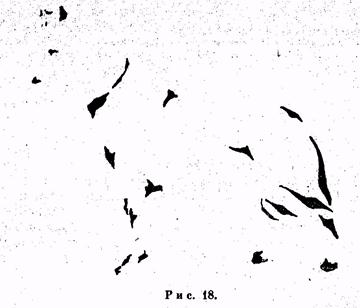

Восприятием называют отражение в коре головного мозга предметов и явлений, действующих на анализаторы человека. В отличие от процесса ощущения при восприятии человек познает не отдельные свойства предметов и явлений, а предметы и явления окружающего мира в целом. В основе восприятия лежат ощущения, но восприятие не сводится к сумме ощущений. Мы воспринимаем, например, классную доску, а не сумму черноты, твердости и прямоугольной формы. Воспринимал, мы не только выделяем группу ощущений и объединяем их в целостный образ, но и осмысливаем «тот образ, донимаем его, привлекая для этого свой прошлый опыт. Иначе говоря, восприятие человека невозможно без деятельности памяти ж мышления. Восприятие не пассивное отражение, а сложная деятельность, в процессе которой человек глубоко познает окружающий мир, обследует воспринимаемые объекты. Важная составная часть деятельности восприятия— движения: движения глаза, рассматривающего предмет, движения руки, ощупывающей предмет или манипулирующей с ним, и т. д. Без движений глаза нет, например, зрительного восприятия. Если с помощью специального устройства добиться абсолютной неподвижности глаза, то он перестает видеть объект. Большое значение в процессе восприятия имеет речь, называние, т. е. словесное обозначение предмета. Бывают случаи, когда внешние признаки предмета настолько бедны или изменены, что не позволяют сразу опознать его. В таких случаях называние предмета вызывает образы, связанные со словом, и они дают возможность быстро узнать предмет. Рассмотрите рис. 18. Что изображено? Группа разбросанных в случайном порядке пятен, скажете вы. Но если будут произнесены слова: «Это — собака», вы сразу увидите силуэт животного.

Физиологические основы восприятия. Специальных органов восприятия нет. Материал для восприятия дают анализаторы. В основе восприятия лежат сложные системы нервных связей. Предметы или явления окружающего мира обладают целым рядом свойств и воздействуют этими свойствами на различные анализаторы. Воспринимая в первый раз незнакомый Предмет (например, лимон), ребенок ощущает его круглую форму и желтый цвет (через зрительный анализатор), его своеобразный аромат (через обонятельный анализатор) мягкую, шероховатую поверхность (через кожный и двигательный анализаторы), его кислый вкус (через вкусовой анализатор). Таким образом, предмет, в данном случае лимон, выступает как сложный, комплексный раздражитель. Восприятие же есть результат синтетической деятельности коры, связь различных ощущений. Другими словами, в основе восприятия лежат так называемые межанализаторные связи, связи между различными анализаторами.

Наличие таких связей позволяет правильно воспринимать предмет на основании показаний всего лишь одного анализатора. Например, я вижу гранитную плиту и воспринимаю ее как твердую и холодную. Но твердость и температуру тела видеть нельзя, эти ощущения дают другие анализаторы. В данном случае возбуждение зрительного анализатора приводит к возбуждению соответствующей системы межанализаторных связей. Установление такого рода связей можно отчетливо проследить, наблюдая за восприятием слепорожденных, прозревших после операции. Первое время они не могут осмысливать то, что видят, пока не научатся при помощи ощупывания предметов осознавать показания органа зрения. Такие люди на первых порах не узнают с помощью зрения знакомых предметов. Известен случай, когда прозревший человек, которому показали бутыль и попросили определить, что это такое, ответил: «Не знаю. Вполне возможно, что это лошадь». Другой, увидев геометрические тела (куб, шар, пирамиду), никак не мог понять, что это такое, пока не определил их путем ощупывания. После образования связи между зрительными и осязательными ощущениями зрительное узнавание стало возможным.

Если воспринимаемое явление по самой своей природе воздействует только на один анализатор (например, при восприятии мелодии или восприятии звуковой речи), то в основе восприятия лежат системы внутрианализаторных связей, связей в пределах одного анализатора. Это связи на отношение, соотношение элементов. Образование таких связей в слуховом анализаторе дает возможность узнавать мелодию по соотношению входящих в нее звуков, хотя мелодия звучит то в голосе, то в исполнении на различных инструментах. Образование таких связей в зрительном анализаторе обеспечивает узнавание контуров фигур независимо от их размера и цвета.

Осмысленность восприятия связана с работой так называемых вторичных корковых полей анализаторов. В корковой области анализаторов различают первичные поля, возбуждение которых дает ощущения, и вторичные поля, работа которых заключается в объединении ощущений в целостный образ и осмысливании его. При раздражении слабым электрическим током (о возможности таких экспериментов упоминалось в главе II) первичных зрительных нолей человек видел цветовые пятна, блики, вспышки, прираздражении вторичных зрительных полей — знакомые лица, предметы, животных. Аналогичное явление наблюдалось и при раздражении первичных и вторичных слуховых зон (шумы, неоформленные звуки разной громкости и высоты или же голоса, слова, звуки музыкальных инструментов).

Виды восприятия.В процессе восприятия не все анализаторы играют одинаковую роль. Один из анализаторов обычно ведущий. В зависимости от того, какой анализатор играет в восприятии основную роль, различают виды восприятия. Наиболее распространены такие виды, как зрительные, слуховые, осязательные восприятия. Сложные виды восприятия представляют комбинации, сочетания различных видов восприятия. Например, восприятие учебного текста при его чтении вслух есть сочетание зрительного и слухового восприятий. Восприятие в процессе труда в школьной мастерской есть сочетание зрительного, слухового, осязательного восприятий.

Источник

Физиологические основы восприятия

Физиологической основой восприятия являются процессы, проходящие в органах чувств, нервных волокнах и центральной нервной системе. Так, под действием раздражителей в окончаниях нервов, имеющихся в органах чувств, возникает

нервное возбуждение, которое по проводящим путям передается в нервные центры и, в конечном итоге, в кору головного мозга. Здесь оно поступает в проекционные (сенсорные) зоны коры, которые представляют собой как бы центральную проекцию нервных окончаний, имеющихся в органах чувств. В зависимости от того, с каким органом связана проекционная зона, формируется определенная сенсорная информация.

Следует отметить, что описанный выше механизм является механизмом возникновения ощущений. И действительно, на уровне предложенной схемы формируются ощущения. Следовательно, ощущения могут быть рассмотрены как структурный элемент процесса восприятия. Собственные физиологические механизмы восприятия включаются в процессе формирования целостного образа на последующих этапах, когда возбуждение от проекционных зон передается в интегративные зоны коры головного мозга, где и происходит завершение формирования образов явлений реального мира. Поэтому интегративные зоны коры головного мозга, завершающие процесс восприятия, часто называют перцептивнымизонами. Их функция существенно отличается от функций проекционных зон.

Это различие отчетливо обнаруживается при нарушении деятельности той или иной зоны. Например, при нарушении работы зрительной проекционной зоны наступает так называемая центральная слепота, т. е. при полной исправности периферии — органов чувств — человек полностью лишается зрительных ощущений, он ничего не видит. Совсем иначе обстоит дело при поражениях или нарушении работы интегративной зоны. Человек видит отдельные световые пятна, какие-то контуры, но не понимает, что он видит. Он перестает осмысливать то, что воздействует на него, и не узнает даже хорошо знакомые предметы. Аналогичная картина наблюдается при нарушении деятельности интегративных зон других модальностей. Так, при нарушении слуховых интегративных зон люди перестают понимать человеческую речь. Подобные заболевания получили название агностических расстройств (расстройства, приводящие к невозможности познания), или агнозий.

Физиологическая основа восприятия еще более усложняется тем, что оно тесно связано с двигательной деятельностью, с эмоциональными переживаниями, разнообразными мыслительными процессами. Следовательно, начавшись в органах чувств, нервные возбуждения, вызванные внешними раздражителями, переходят в нервные центры, где охватывают собой различные зоны коры, вступают во взаимодействия с другими нервными возбуждениями. Вся эта сеть возбуждений, взаимодействующих между собой и широко охватывающих разные зоны коры, и составляет физиологическую основу восприятия.

Поскольку восприятие тесно связано с ощущением, можно предположить, что оно, как и ощущение, является рефлекторным процессом. Рефлекторную основу восприятия раскрыл И. П. Павлов. Он показал, что в основе восприятия лежат условные рефлексы, т. е. временные нервные связи, образующиеся в коре больших полушарий головного мозга при воздействии на рецепторы предметов или явлений окружающего мира. При этом последние выступают в качестве комплексных раздражителей, так как при обработке вызванного ими возбуждения в ядрах корковых отделов анализаторов протекают сложные процессы анализа и синтеза. И. П. Павлов писал: «В гармонии с беспрерывно и многообразноколеблющейся

| Как человек распознает объекты! | |

| С практической точки зрения главная функция восприятия заключается в обеспечении распознавания объектов, т.е. их отнесении к той или иной категории: это — рубашка, это — кошка, это — ромашка и т. д. Аналогично происходит распознавание Что такое распознавание и каковы его механизмы? По сути, распознавая объекты, мы делаем выводы о множестве скрытых свойств объекта Например, если это рубашка или костюм, то они сделаны из ткани, они предназначены для того, чтобы их носить. Если это собака, то она может выполнять охранные функции, а следовательно, может наброситься на нас в случае наших неверных действий и т. д. Таким образом, распознавание — это то, что позволяет выйти за пределы чувственного отображения свойств предметов. Какие же свойства объекта необходимы для его распознавания? Любой объект обладает определенной формой, величиной, цветом и т. д. Все эти свойства важны для его распознания. Тем не менее чашку мы узнаем независимо от того, большая она или маленькая, белая или коричневая, гладкая или с рельефом. Тогда возникает вопрос: как эти свойства используются в распознавании? В настоящее время принято выделять в процессе распознавания объектов несколько этапов, одни из которых предварительные, другие — завершающие. На предварительных этапах перцептивная система использует информацию с сетчатки глаза и описывает объект на языке элементарных составляющих, таких как линии, края и углы На завершающих этапах система сравнивает это описание с описаниями форм эазного рода объектов, хранящихся в зрительной памяти, и выбирает наилучшее ему соответствие. Причем при распознавании большая часть обработки информации как на предварительных, так и на завершающих этапах распознавания недоступна сознанию. Рассмотрим предварительные этапы, на которых составляется описание формы объекта. Многое из того, что на сегодня известно об элементарных признаках объекта восприятия, было получено в биологических экспериментах над животными с применением регистрации активности отдельных клеток зрительной коры. В этих исследованиях изучалась чувствительность специфических нейронов коры во время Предъявления различных стимулов на те участки сетчатки глаза, которые связаны с этими нейро- | нами; такой участок сетчатки принято называть рецептивным полем кортикального нейрона. Первые исследования с регистрацией активности отдельных клеток зрительной коры были проведены Хьюбелем и Визелем в 1968 г. Они выделили в зрительной коре три типа клеток, различающихся по признакам, на которые они реагируют Простые клетки реагируют, когда глазу предъявляют стимул в виде линии (тонкой полоски или прямой грани между темным и светлым участками), имеющей определенную ориентацию и положение в рецептивном поле. Другие простые клетки настроены на другие ориентации и положения. Сложные клетки тоже реагируют на полоску или край определенной ориентации, но для них не обязательно, чтобы стимул находился в определенном месте рецептивного поля Они реагируют на стимул, находящийся в любом месте их рецептивного поля, и реагируют непрерывно, пока стимул перемещается по их рецептивному полю Сверхсложные клетки реагируют на стимул не только определенной ориентации, но и определенной длины. Если длина стимула выходит за пределы оптимальной, реакция ослабляется и может совсем прекратиться. Позднее были обнаружены клетки, реагирующие на другие формы стимулов, помимо полосок и краев. Например, были обнаружены сверхсложные клетки, реагирующие на углы и кривые линии определенной длины. Все вышеописанные типы клеток называются детекторами признаков Поскольку края, полоски, углы и изломы, на которые реагируют эти детекторы, могут использоваться для аппроксимации множества форм, есть основание рассматривать детекторы признаков как кирпичики, из которых строится воспринимаемая форма. Однако получаемая детекторами информация в дальнейшем проходит сложную систему обработки В настоящее время нет единой точки зрения на то, как это происходит. Одна из гипотез основывается на предположении о том, что данные клетки образуют целые сети. Каждый элемент этой сети отражает какую-то определенную характеристику воспринимаемого объекта (линию, кривую, угол и т. д.) В результате возникает целостный образ объекта Конечно, это весьма упрощенноепонимание данной концепции. |

| Вероятно, эти сети сложны по своей структуре, но пока мы знаем о них еще г Т слишком мало. Вместе с тем имеющиеся экспериментальные данные позволяют говорить о том, что форма естественных объектов (например, лицо человека) состоит из более сложных признаков, чем линии и кривые, и скорее напоминает простые геометрические фигуры. Эти признаки таковы, что их комбинация позволяет создать форму любого узнаваемого объекта. Одно из предположений заключалось в том, что в состав признаков объектов входят некоторые геометрические фигуры, такие как цилиндры, конусы, параллелепипеды и клинья. Такие признаки можно назвать геонами (неологизм от «геометрические ионы»). Это предположение было высказано Бидерманом в 1987 г. Он считает, что набора из 36 геонов в сочетании с небольшим набором пространственных отношений будет достаточно для описания формы всех объектов, которые человек способен опознать. Заметьте, что всего из двух геонов можно составить 36 х 36 различных объектов (сформировать объект можно из любых двух геонов, а из трех геонов — 36 х 36 х 36 объектов. Эти числа дают в сумме уже около 30 000, а еще надо учесть возможные объекты из четырех и более геонов. Кроме того, геоны, по- | казанные на рис 1, различаются только своими простейшими признаками. Например, геон 2 (куб) отличается от геона 3 (цилиндра) тем, что у куба прямые края, а у цилиндра — изогнутые; прямые и изогнутые линии являются простыми признаками. То, что геоны являются опознавательными признаками объектов, подтвердилось в экспериментах, в которых испытуемым предлагали распознать нарисованные объекты, предъявляемые на короткое время. Общий результат был таков, что объект распознается настолько хорошо, насколько хорошо воспринимаются его геоны. Имеется значительно больше информации о принципах осуществления процесса распознавания. В частности, известно, что распознавание естественных объектов осуществляется по принципу «сверху—вниз», а также известно, что контекст, в котором мы воспринимаем объект, существенно влияет на характер его распознания. Почему это происходит именно так? Дело в том, что в восприятии есть принципиальное различие между процессами обработки, протекающими «снизу-вверх» или «сверху-вниз». Процессы «снизу—вверх» управляются только входными сигналами, а процессы «сверху-вниз»— знаниями |

Рис. 1. Объяснение в тексте

|

и ожиданиями человека. Например, когда на основе только геонного описания объекта последний узнается как пампа, то здесь участвуют только процессы «снизу-вверх»; все начинается с появления на входе простых признаков этого объекта, далее определяется геонная конфигурация входных данных, и затем это описание сравнивается с хранящимися в памяти описаниями форм. Наоборот, если мы узнаем в некотором объекте пампу отчасти потому, что она находится на ночном столике рядом с кроватью, то в этом участвуют процессы «сверху—вниз»; здесь привлекается не только та информация, которая поступила на сенсорный вход, но и контекст, в котором воспринимается тот или иной объект.

Именно принцип обработки «сверху-вниз» обусловливает сильное влияние контекста на наше восприятие предметов и людей. Примером такого механизма являются двойственные изображения. Этот эффект временного контекста виден на примере изображений, представленных на рис. 2. Смотрите на них, как при чтении рассказа в картинках — слева направо и сверху вниз. Картинки в середине этой последовательности неоднозначны. Если вы смотрели на эти изображения в предложенной последовательности, то скорее всего увидели в них мужское лицо. Если вы посмотрите на них в обратном порядке, то в двойственных картинках скорее всего увидите молодую женщину.

природой, агенты в качестве условных раздражителей то выделялись полушариями для организма в виде крайне мелких элементов (анализировались), то сливались в многообразные комплексы (синтезировались)». Анализ и синтез обеспечивают выделение объекта восприятия из окружающей среды, и на этой основе все его свойства объединяются в целостный образ.

Временные нервные связи, обеспечивающие процесс восприятия, могут быть двух видов: образуемые в пределах одного анализатора и межанализаторные. Первый вид имеет место при воздействии на организм комплексного раздражителя одной модальности. Например, таким раздражителем является мелодия, представляющая собой своеобразное сочетание отдельных звуков, воздействующих на слуховой анализатор. Весь этот комплекс действует как один сложный раздражитель. При этом нервные связи образуются не только в ответ на,сами раздражители, но и на их отношение — временное, пространственное и пр. (так называемый рефлекс на отношение). В результате в коре больших полушарий происходит процесс интегрирования, или сложного синтеза.

Второй вид нервных связей, образуемых при воздействии комплексного раздражителя, — это связи в пределах разных анализаторов, возникновение которых И. М. Сеченов объяснял существованием ассоциаций (зрительных, кинестетических, осязательных и т. д.). Эти ассоциации у человека обязательно сопровожда206

ются слуховым образом слова, благодаря которому восприятие приобретает целостный характер. Например, если вам завязать глаза и дать в руки шарообразный предмет, предварительно сказав, что это съедобный предмет, и при этом вы можете ощутить его своеобразный запах, попробовать его вкус, то вы без труда поймете, с чем имеете дело. В процессе работы с этим знакомым, но невидимым для вас в данный момент предметом вы обязательно мысленно назовете его, т. е. произойдет воссоздание слухового образа, который по своей сути является своеобразным обобщением свойств предмета. В результате вы сможете описать даже то, что в данный момент не наблюдаете. Следовательно, благодаря связям, образуемым между анализаторами, мы отражаем в восприятии такие свойства предметов или явлений, для восприятия которых нет специально приспособленных анализаторов (например, величина предмета, удельный вес и др.).

Таким образом, в основе сложного процесса построения образа восприятия лежат системы внутрианализаторных и межанализаторных связей, обеспечивающих наилучшие условия видения раздражителей и учет взаимодействия свойств предмета как сложного целого.

Источник