- Инвестиции в Россию упали в 20 раз: это катастрофа?

- Чуть лучше, чем в 1994 году

- Что думают экономисты

- Европейские бизнесмены назвали причины сокращения инвестиций в Россию

- «Политики больше, чем экономики». Почему из России бегут иностранные инвесторы

- Почему упали прямые инвестиции

- Почему иностранцы стали меньше инвестировать в IT

- Когда ждать возвращения капитала в российские проекты

- Почему иностранцы уходят с фондового рынка

- Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций

- Как бизнес оценивает объемы инвестиций

- Почему недоинвестирует промышленность

Инвестиции в Россию упали в 20 раз: это катастрофа?

Вот уже несколько дней на разные лады повторяется новость о том, что в 2020 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Россию составили $1,4 млрд. То есть в 20 раз меньше по сравнению с 2019 годом. Последний раз столь мало денег в нашу страну инвесторы вложили в 1994 году. Так что, это серьёзная проблема?

Чуть лучше, чем в 1994 году

Данные об объёме прямых иностранных инвестиций в 2020 году обнародовал российский Центробанк. В 2019 году объём ПИИ составлял $28,9 млрд. Ну и уж если вспомнили, когда денег вкладывали мало, то в 1994 году объём ПИИ составил $634 млн.

Для сравнения, рекордные инвестиции были привлечены в 2008-м и 2013-м годах — $65 и $60 млрд соответственно.

На объёме инвестиций в 2020 году сказались пандемия коронавируса и падение цен на нефть. И в этом году ожидается увеличение ПИИ. Но в то же время в Белоруссии объём прямых инвестиций в прошлом году вырос на 27%, а в Казахстане — на 19%.

Так что происходит, данные о резком сокращении инвестиций действительно свидетельствуют о больших проблемах в российской экономике?

Что думают экономисты

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов считает, что для иностранцев Россия «больше ассоциируется со спекулятивным рынком, с играми государственно-долговыми ценными бумагами».

Ещё одна причина — по его мнению, главная — пересмотр соглашений с другими государствами о двойном налогообложении: Кипром, Нидерландами в первую очередь. «По сути, капиталы российского происхождения через эти две юрисдикции, пользуясь офшорными схемами, заходили в Россию обратно», — сказал эксперт «Правде.Ру».

«И плюс, конечно, ко всему, экономика в 2020 году столкнулась с «поездом» по имени «самоизоляция». В итоге это усложнило сами экономические и финансовые процессы как таковые. А российская экономика меньше всего связана с услугами — и финансовыми, в том числе — по сравнению с мировыми. Поэтому она перестала нуждаться практически в этих внешних источниках финансирования, в том числе», — сказал Константин Ордов.

«Грубо говоря, у нас компании внутри России даже не испытывают, по сути, потребности в привлечении дополнительных больших объёмов заёмного капитала. Если даже компании не испытывают в этом необходимости, естественно, этим прямым иностранным инвестициям, получается, здесь совсем нет никакого простора, никакой сферы приложения«, — отметил эксперт.

Доктор экономических наук Валентин Катасонов не видит в данных о резком снижении прямых инвестиций ничего страшного.

«Вы говорите, инвестиции… А что такое инвестиции? Ведь изначально значение слова «инвестиции» — это капиталовложение, создание основных фондов. На самом деле то, что вы там называете, это спекулятивный капитал, который приходит и уходит, для того чтобы где-то сорвать какой-то куш. По-русски это называется «мародёрство»», — сказал Валентин Катасонов «Правде.Ру».

«Для того чтобы нам развивать свою экономику, нам прежде всего нужно закрыть окна и двери, для того чтобы в доме образовалась нормальная температура. А что обсуждать? Капитал пришёл, капитал ушёл — это спекулянты гуляют через открытые двери. Двери закрыли — они через окна заходят, выходят«, — считает экономист.

«Мы живём с вами в царстве кривых зеркал. Я могу только сказать, что до тех пор, пока будет такое гуляние капитала через границу, мы с вами вообще ничего не построим», — уверен Валентин Катасонов.

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Источник

Европейские бизнесмены назвали причины сокращения инвестиций в Россию

Представители крупнейших европейских компаний, работающих на российском рынке, назвали главные причины сокращения зарубежных инвестиций в российскую экономику. Непредсказуемость рынка, административные барьеры и политические процессы в современной России привели к уходу иностранных компаний с российского рынка.

«Почему иностранные компании уходят с российского рынка? Во-первых, рынок непредсказуем, и Россия — непредсказуемая страна, с этим сложно поспорить. Говоря о непредсказуемости, мы имеем в виду разные элементы, которые нам сложно определить. А когда бизнес не может определить, он склоняется к пессимистичному прогнозу», — заявил президент российского филиала компании Alstom Филипп Пегорье на конференции Ассоциации европейского бизнеса, передает корреспондент РБК.

По словам топ-менеджера, прибыль компаний становится меньше и меньше, потому что усложняются условия вхождения на российский рынок. «Бизнес всегда адаптируется, но это имеет свою цену, следовательно, маржа идет вниз», — сказал Пегорье.

Прямые инвестиции в Россию из-за рубежа сократились в 2018 году более чем в три раза по сравнению с 2017 годом, до $8,8 млрд. В отношении к ВВП это стало минимальным значением за последние десять лет. Чистый отток инвестиций из российской экономики (разница между входящими и исходящими прямыми инвестициями) достиг $23,1 млрд — крупнейшего значения с 2014 года.

Еще одна причина падения — административные барьеры. Генеральный директор «Сервье Рус» Ксавье Морилон рассказал, что 15 лет назад его компании пришлось потратить пять лет, чтобы запустить локализованное производство в Подмосковье. Он отметил, что сейчас реальные сроки для компаний, желающих работать на российском рынке и иметь здесь производственные площадки, снизились в два раза, однако это по-прежнему длительный и затратный процесс.

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, госкомпании и предприятия с госучастием составляют до 40% компаний в России, что ставит частный бизнес в условия неравной конкуренции. Громкие задержания предпринимателей также отпугивают потенциальных инвесторов, подчеркнули участники конференции.

Важным фактором является и политическая ситуация, отметили в ассоциации. В 2014 году, после присоединения Крыма к России, отток капитала из страны достиг рекорда за все последнее десятилетие — $152 млрд. По данным ЦБ, до 2014 года европейские партнеры обеспечивали до 90% всех прямых иностранных инвестиций в экономику, а после этого показатель многократно снизился. По данным ЦБ об операциях по географическим и экономическим зонам, за три квартала 2018 года из $5,7 млрд входящих инвестиций вложения из европейских стран составили всего $100 млн.

Источник

«Политики больше, чем экономики». Почему из России бегут иностранные инвесторы

Почему упали прямые инвестиции

В 2019 году иностранные инвесторы вложили средства в 191 российский проект. Это самый низкий показатель с 2014 года, подсчитали аналитики Ernst & Young (EY). По их данным, Россия среди всех европейских стран делит по инвестиционной привлекательности восьмое-девятое место с Ирландией.

«Наиболее красноречиво о положении дел с прямыми инвестициями говорит тот факт, что показатели первого и нашего девятого места в данном рейтинге различаются в шесть раз, — отмечает директор по стратегии инвесткомпании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. — Мы проиграли Польше и делим одно место с Ирландией, чей потенциал существенно ниже, если говорить о ресурсах и возможностях».

Инвестиционная привлекательность РФ постепенно снижается с 2013 года, когда потеряла актуальность модель восстановительного роста, которая была драйвером развития российской экономики с момента распада СССР, говорит советник гендиректора «Открытие брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов. По его словам, этот фактор «давно заложен в стратегии большинства иностранных инвесторов». А на их тактические решения сильно влияют ожидания возможного усиления санкций.

Также российский инвестиционный климат серьёзно испортил арест основателей Baring Vostok, в том числе американского бизнесмена Майкла Калви, напоминает доцент РАНХиГС и основатель консалтинговой компании «Финмодель» Теймураз Вашакмадзе.

При этом менее активными стали и российские инвесторы, отметил проректор РАНХиГС и директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин. По данным Росстата, в 2019 году инвестиции в основной капитал выросли лишь на 1,7%, в то время как в 2018 году — на 5,4%.

«У иностранного инвестора срабатывает так называемый «инстинкт самосохранения». Он исходит из следующей логики: «Российские инвесторы по определению лучше меня понимают российский рынок и инвестировать не торопятся. Поэтому я лучше тоже подожду». — рассуждает Андрей Марголин. — Определённое снижение инвестиционной активности в 2019 году связано с в том числе с тем, не властям не удалось запустить в полном объёме национальные проекты».

Почему иностранцы стали меньше инвестировать в IT

Аналитики EY отметили, что чаще всего зарубежные инвесторы вкладывали деньги в агропромышленный сектор и процессы импортозамещения (41 проект). На втором месте — производство машин и оборудования. А вот сектор цифровых технологий, в 2018 году занимавший третье место по объёму инвестиций, опустился на седьмое.

IT-сектор особенно чувствителен к санкциям, что и обусловливает сильную реакцию иностранных инвесторов, говорит Сергей Хестанов. С этим согласен Андрей Марголин: «Всё-таки инвестиции в IT-проекты очень перспективны. И здесь в снижении активности иностранных инвесторов, на мой взгляд, больше политики, чем экономики».

Теймураз Вашакмадзе также отмечает, что рынок IPO для российских компании закрыт и очень ограниченное число количество проектов имеют перспективы масштабирования за пределами РФ.

Но и в России перспективы роста ограничены. «В ИТ-секторе перестали появляться новые крупные ниши, в которых могут развиться компании масштаба Mail.ru, Яндекс Авито, HeadHunter, — говорит основатель инвестиционной компании A.Partners Алексей Соловьёв. — В foodtech, к примеру, могли бы появиться крупные игроки, но отечественные компании оперативно сработали и не дали появиться независимым лидерам».

«Российские IT-проекты сейчас достаточно дорогие, — добавляет Ярослав Кабаков. — А кроме того, стоит учитывать, что наличие в соинвесторах государства резко снижает привлекательность проектов из-за непонимания правоохранительными органами значения венчурных инвестиций (об этом свидетельствует арест главы Российской венчурной компании Александра Повалко. — Прим. «Секрета»)».

Когда ждать возвращения капитала в российские проекты

По итогам 2020 года Россия может потерять и девятую строчку в рейтинге, учитывая беспрецедентную поддержку бизнеса в Европе, считает Кабаков.

Однако делать далеко идущие выводы пока рано, говорит Сергей Хестанов. «Массового исхода зарубежных инвесторов из долгосрочных проектов пока не наблюдается, — отмечает он. — Это говорит о том, что большинство давно работающих в России иностранных инвесторов расценивают риски как умеренные».

В целом с учётом общего состояния мировой экономики после пандемии трудно рассчитывать, что объём прямых иностранных инвестиций в 2020 году не упадёт ещё сильнее, говорит Андрей Марголин. По его словам, при самом оптимистичном сценарии рост можно ждать не ранее середины 2021 года.

Почему иностранцы уходят с фондового рынка

В конце июня лишь за неделю иностранные инвесторы вывели $90 млн из фондов российских акций (в 4,5 раза больше, чем за неделю до этого) и $70 млн — из фондов облигаций.

В фокусе инвесторов сейчас несколько событий, которые могут существенно повлиять на дальнейшую динамику рубля, объясняет Ярослав Кабаков: «Это и возможное снижение поддержки рубля со стороны Минфина и ЦБ по бюджетному правилу в связи с ростом цен на нефть, и вероятность новых санкций со стороны США. Также стоит сказать, что подходит к завершению активный цикл снижения ключевой ставки со стороны ЦБ РФ».

Иностранные инвесторы в таких условиях стремятся зафиксировать прибыль. По словам эксперта, происходит волна оттока спекулятивного капитала, но долгосрочные инвесторы покидать его пока не спешат, так как риски перекрываются все ещё достаточно высокой доходностью.

Источник

Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций

Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике. Это следует из аналитической записки департамента исследований и прогнозирования Банка России «Почему промышленные предприятия не инвестируют: результаты опроса» (.pdf).

Как отмечается в документе, почти 80% компаний в 2016–2018 годах осуществляли инвестиции в связи с необходимостью заменить основные средства производства, часто внеплановой. В условиях высокой экономической неопределенности и геополитических рисков после 2016 года бизнес стремился реализовывать проекты с максимальной ликвидностью и быстрой отдачей вложенных денег.

По данным Росстата, в 2016–2018 годах инвестиции в обрабатывающей промышленности выросли в реальном выражении только на 0,9%, тогда как инвестиции в целом по экономике увеличились на 9%.

Решение проблемы недостаточного инвестирования лежит в первую очередь в плоскости экономической, а не денежно-кредитной политики, считают в департаменте ЦБ. Политика государства по поддержанию макроэкономической стабильности и сохранению инфляции на низком уровне улучшает условия инвестиционной деятельности, расширяя горизонт планирования. Однако многие накопившиеся структурные проблемы обусловливают стагнацию производительности и нехватку конкурентоспособных производств, что сдерживает готовность к инвестированию.

«Эти проблемы не могут быть решены мерами денежно-кредитной политики. Чтобы стимулировать рост инвестиционной активности, в первую очередь необходимы структурные изменения в экономике и меры нефинансового характера, которые будут способствовать улучшению делового климата и развитию конкуренции, в том числе меры по снижению доли госсектора в экономике», — подчеркивается в обзоре.

В опросе, проведенном в 2019 году, участвовали 495 частных и государственных предприятий из различных отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности. Организации топливно-энергетического комплекса не вошли в выборку. В компаниях отвечали на вопросы об инвестициях за 2016–2018 годы.

Авторы доклада указывают, что опрос не является представительным для малого и среднего бизнеса и ориентирован в основном на крупные предприятия, которые являются главным двигателем инвестиций и роста в российской экономике. Из общей выборки 29% компаний относятся к малым и средним предприятиям, 46% — к крупным и 25% — к крупнейшим.

Как бизнес оценивает объемы инвестиций

Промышленники при оценке достаточности своих инвестиций разделились примерно поровну:

- чуть более половины (51,2%) указали, что инвестировали недостаточно;

- 47,3% заявили, что инвестировали достаточно;

- 1,5% сочли, что их инвестиции были чрезмерно высокими.

Среди предприятий с достаточным уровнем финансирования более трети составляют очень крупные с численностью персонала более 1 тыс. человек. А среди тех, кто испытывал недостаток инвестиций, высока доля малых и средних предприятий (37%).

Аналитики ЦБ призывают интерпретировать субъективные оценки промышленников с осторожностью. «Предприятия могут считать, что инвестировали недостаточно, однако относительно низкий уровень инвестиционных вложений может объясняться объективными факторами, связанными с отсутствием на тот момент структурных стимулов для роста инвестиций в конкретной отрасли», — поясняют они.

Больше всего компаний, оценивших свои инвестиции как достаточные, в деревообрабатывающей промышленности, производстве готовых изделий, резины и пластмасс, добыче (кроме ТЭК), химической промышленности. Среди тех, кто назвал инвестиции недостаточными, преобладают предприятия фармацевтической и легкой промышленности, производители минеральной продукции, машин и оборудования.

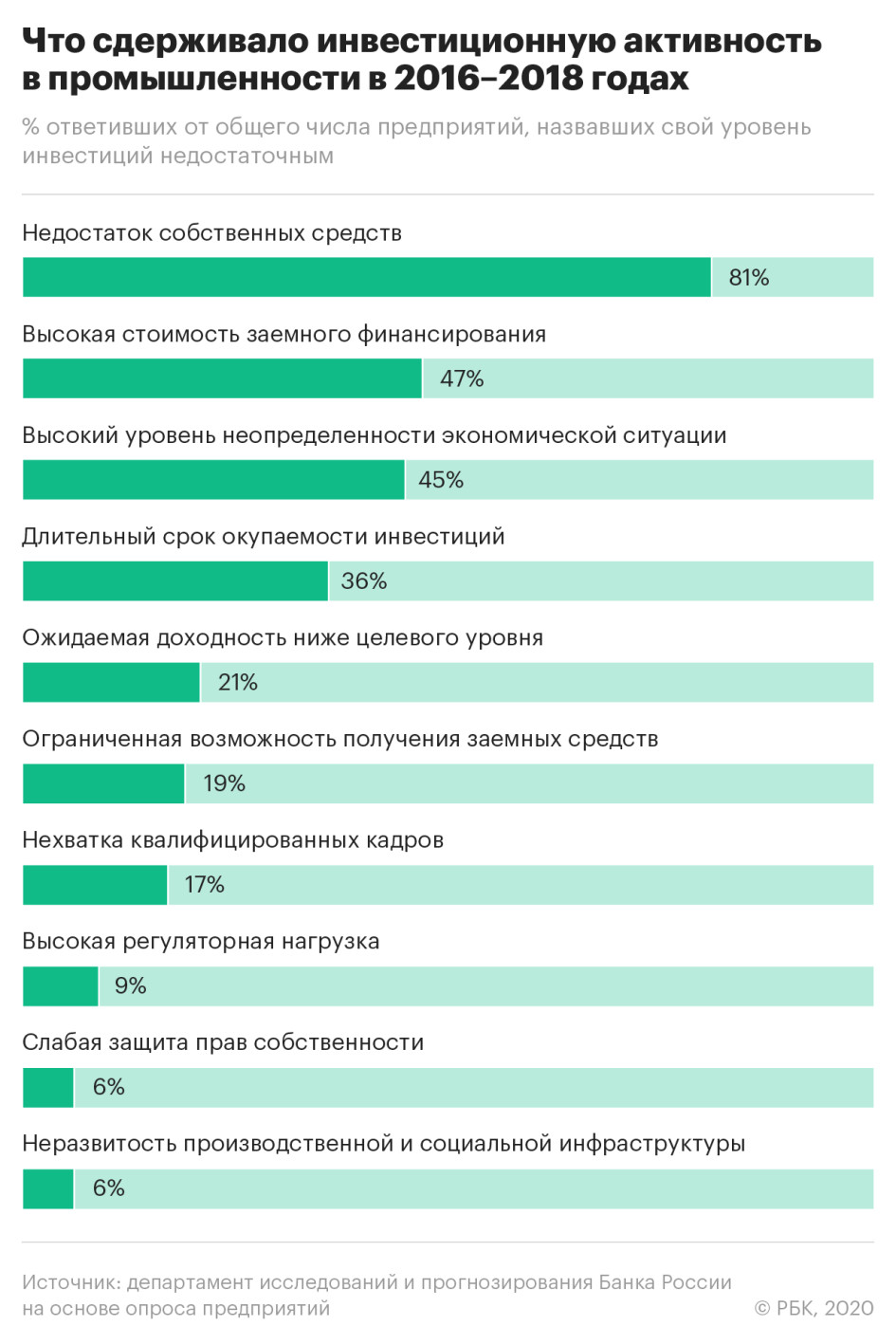

Почему недоинвестирует промышленность

- Недостаток собственных средств является главным препятствием для инвестиций — так ответил 81% предприятий с недостаточным уровнем инвестирования.

- На втором месте высокая стоимость заемного финансирования. На нее указали 47% компаний.

- Высокая неопределенность экономической ситуации тормозила инвестиции 45% предприятий.

Среди других распространенных ответов: длительный срок окупаемости инвестиций (36%), ожидаемая доходность ниже целевого уровня (21%) и ограниченная возможность получения кредитов (19%).

В докладе подчеркивается, что доступность банковского кредитования как основного источника заемных средств за последние годы улучшилась. По статистике ЦБ, средневзвешенная ставка по банковским кредитам, предоставленным нефинансовым организациям независимо от вида деятельности в рублях на срок выше трех лет, снизилась с 13,1% в 2016 году до 8,7% в 2018 году.

Однако опрошенные промышленники назвали более высокие ставки по банковским кредитам, полученным ими в 2018 году (в среднем 11,3%). Близкий результат показывают и данные регулярных конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), которые приводят аналитики ЦБ. Согласно данным ИЭП, средняя процентная ставка по банковским кредитам в промышленности в 2018 году была около 11,8%, снизившись с 15,5% в 2016 году. Данная разница определяется методологией расчета: средневзвешенная по объему кредита ставка может быть ниже среднего показателя, если в основной своей массе предприятия брали кредиты под более низкий процент, поясняется в докладе.

По данным ИЭП, инвестиционные планы промышленных предприятий в 2019 году продемонстрировали негативную динамику по сравнению с предыдущим годом. Однако снижение баланса пока невелико и результат остается положительным. В целом «совсем не кризисная» ситуация в промышленности в 2012–2016 годах, затяжная стагнация и минимальные надежды и планы на ее преодоление обеспечивают промышленности достаточно комфортное существование, но не рост, «поскольку не требуют принятия рискованных решений, связанных с увеличением инвестиций, наймом рабочей силы и расширением выпуска», констатируют в ИЭП.

В России одна из самых высоких ключевых ставок в мире — 6,25%, поэтому кредиты достаточно дороги, пояснил доцент РАНХиГС Олег Филиппов. К тому же компании не генерируют достаточно прибыли. «Производителям работать в стране практически невыгодно, если они не получают госфинансирование. Платежеспособный спрос настолько упал, что уже нормальную розничную цену давать невыгодно. Внешнего финансирования нет, доходы населения падают, никакого стимула для роста нет», — отметил он.

Источник