Потребление, сбережение, инвестиции

Понятие потребления

Завершающий акт хозяйственной деятельности — потребление. Оно представляет собой использование товаров и услуг для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.

Когда речь заходит о потреблении, то прежде всего возникает представление о потребительской функции домашних хозяйств. Однако потребляются не только потребительские (продукты питания, одежда), но и инвестиционные товары (станки, оборудование, стройматериалы).

Потребительские товары составляют примерно 2/3 «общественного пирога», остальная 1/3 — инвестиционные товары. Они предназначены для восполнения выбывающего реального капитала, говоря по-другому, расходуются на производственное потребление. Главным потребителем производимых благ являются домашние хозяйства, а инвестиционных товаров — предприятия (фирмы).

В принципе потребление домашних хозяйств можно определить достаточно точно. Но здесь возникают свои трудности. Одни товары, например продукты питания, напитки, различные услуги, потребляются сразу. Другие, а именно товары длительного пользования — автомобили, мебель, жилища, — потребляются постепенно, в течение ряда лет, т.е. можно сказать, что они потребляются по частям. Потребление этих товаров исчисляют не по полной их стоимости, а по стоимости того количества услуг, который предоставляют товары длительного пользования за тот или иной отрезок времени, например за год.

Каждому хозяйству приходится постоянно принимать решение, какую часть дохода израсходовать (потребить) сегодня, какую отложить на будущее — на случай непредвиденной ситуации, заболевания, инфляции, с целью накопить средства для приобретения дорогостоящей вещи. Одна часть дохода расходуется на текущее потребление, другая — откладывается в виде сбережения.

Сбережения — доход, не израсходованный на приобретение товаров и услуг в рамках текущего потребления. Их осуществляют как домохозяйства, так и фирмы. Размер сбережений обратно пропорционален величине потребления. Источниками сбережений служат рост производства (и доходов) или сокращение доли потребления в доходах. Процесс осуществления сбережений называют термином «сбережение».

Связь между совокупными потребительскими расходами и доходами выражает потребительская функция. Потребительские расходы зависят от величины всего национального и располагаемого доходов.

Уровень потребления характеризуют такие показатели, как средняя склонность к потреблению и предельная склонность к потреблению. Средняя склонность к потреблению — это доля дохода (V); израсходованного на потребление (С). Она выражается как отношение С к V. Предельная склонность к потреблению характеризует динамику потребления в результате прироста дохода. Увеличение дохода на одну единицу (долю, часть) ведет к изменению потребления. Предельная склонность к потреблению (Мс) исчисляется в виде отношения прироста потребления (sС) к приросту дохода (sV), т.е.

С экономической точки зрения сбережения представляют ту часть дохода общества (национального дохода), которая призвана пойти на накопление, расширение производства.

Инвестиции

Инвестиции — это затраты, направляемые на увеличение или восполнение капитала.

Во многих случаях как синоним инвестиций употребляется термин «валовое накопление». В России его принято делить на три части: инвестиции в финансовые активы (финансовые вложения), например в ценные бумаги, уставный капитал, займы; инвестиции в запасы материальных оборотных средств (в основном это сырье, не до конца изготовленная продукция и еще не проданная готовая продукция); инвестиции в основной капитал, т.е. в машины, оборудование, здания, сооружения, или, говоря по-другому, в тот реальный капитал, который служит более года. Последний вид инвестиций называют капитальными вложениями (капиталовложениями) или валовым накоплением основного капитала.

В свою очередь, эти капиталовложения включают затраты как на возмещение, так и на прирост основного капитала. Амортизация — это инвестиционные расходы, которые направляются на возмещение износившихся машин и оборудования, на восполнение отслуживших свои сроки зданий и сооружений.

Чистые инвестиции — это ресурсы для строительства новых предприятий, создания нового оборудования, новых транспортных средств и др. Они могут быть исчислены как разница между валовыми инвестициями и средствами, израсходованными на возмещение износа и потерь. Иначе говоря, валовые инвестиции минус амортизация дают величину чистых инвестиций.

Необходимо иметь в виду, что в конечном счете инвестиции в финансовые активы предполагают не просто выпуск акций или облигаций, а направление средств от их продажи на расширение производственных мощностей, создание дополнительных рабочих мест, вовлечение в производство новых работников. Инвестирование в целях увеличения размеров реального капитала и есть процесс накопления.

Инвестирование — это шаг в завтра, создание условий для обновления и увеличения производства. Стимулом для инвесторов служит прибыль. Но инвестиционные вложения возвращаются не сразу, поэтому процесс инвестирования связан с риском, так как растянут во времени.

Источник

Потребление, сбережения, инвестиции. Рыночный механизм использования доходов на потребление и накопления

Совокупный спрос и совокупное предложение

Макроэкономика изучает не отдельные явления и процессы, а их совокупности: совокупный спрос, совокупное предложение, совокупные потребление и сбережения, совокупную занятость, совокупные инвестиции, совокупную цену в виде уровня цен и т. д. Целью макроэкономического анализа является нахождение условий, при которых наступает общее экономическое равновесие.

Общее экономическое равновесие – это состояние экономики, при котором общественное производство (совокупное предложение) сбалансировано с общественным потреблением (совокупный спрос), когда между использованием ограниченных производственных ресурсов (земля, труд, капитал) и созданием различных товаров достигается пропорциональность в общенациональном масштабе.

Общеэкономическое равновесие, выступающее в качестве макроэкономического, проявляется в виде пропорциональности:

а) между производством продукции и ее потреблением;

б) между вовлеченными в оборот ресурсами и их использованием;

в) между предложением товаров и их спросом;

г) между материально-вещественными и финансовыми потоками.

При рассмотрении макроэкономического равновесия важнейшими категориями выступают «совокупный спрос» и «совокупное предложение», «потребление» и «предельная склонность к сбережению», «накопления» и «инвестиции».

Совокупный спрос – это общий объем товаров и услуг в национальном масштабе, который потребители, предприятия и государство могут купить при различных уровнях цен.

Совокупный спрос (AD) представляет собой сумму всех спросов на конечные товары и услуги, предлагаемые на товарных рынках. В агрегированном виде совокупный спрос включает:

где AD – совокупный спрос; C – совокупный спрос домохозяйств; I – спрос на капитальное оборудование; G – спрос на товары и услуги со стороны государства; X – чистый экспорт, разность между спросом иностранцев на отечественные товары и отечественным спросом на иностранные товары.

На совокупный спрос оказывают влияние различные факторы, которые можно разделить на две группы.

К первой группе относятся те факторы, которые формируют спрос на уровне отдельного товара (доход потребителей, вкусы потребителей, цены на товары-заменители).

Ко второй группе относятся факторы, оказывающие воздействие в целом на совокупный спрос (AD). Если национальный доход растет, то и AD растет. Если доход покупателя повышается, то и спрос на товары увеличивается.

Важнейшим положением является то, что стоимостная величина всех продаж за определенный период времени должна равняться произведению массы денег (M), находящихся в обращении, на число оборотов (V) этих денег за данный период времени. Другими словами, если вся денежная масса (М) совершит пять полных оборотов, то объем годовых продаж конечных товаров в стране составит MV.

Если, например, денежная масса М = 200 млрд руб., скорость оборота денег V =5, тогда MV = 200 х 5 = 1000 млрд руб. = стоимости всех продаж конечных товаров за год.

В соответствии с количественной теорией денег совокупный спрос можно выразить как

где P – уровень цен.

Кроме этого, следует иметь в виду, что на совокупный спрос оказывают влияние ценовые и неценовые факторы.

К ценовым факторам относятся:

- «Эффект процентной ставки». При росте уровня цен потребители и производители вынуждены брать деньги в кредит, что ведет к повышению процентной ставки, снижению покупательной способности, сокращению инвестиций. В результате совокупный спрос уменьшается.

- «Эффект богатства». При повышении уровня цен стоимость акций, облигаций, финансовых активов падает, население беднеет и совокупный спрос сокращается.

- «Эффект импортных товаров». При повышении уровня цен внутри страны спрос на отечественные товары сокращается, а на более дешевые импортные – возрастает, что ведет к снижению совокупного спроса.

К неценовым факторам относятся:

- Изменения в потребительских расходах, связанные с изменением уровня благосостояния: рост населения, рост доходов, изменения в подоходном налоге.

- Изменения в инвестиционных расходах, т. е. в объеме закупок, средств производства, связанные с изменением уровня налогов на бизнес, уровнем использования производственных мощностей.

- Изменения в государственных расходах, вызываемые преимущественно политическими решениями.

4. Изменения в расходах на чистый экспорт, обусловленные уровнем доходов в стране, изменением валютного курса.

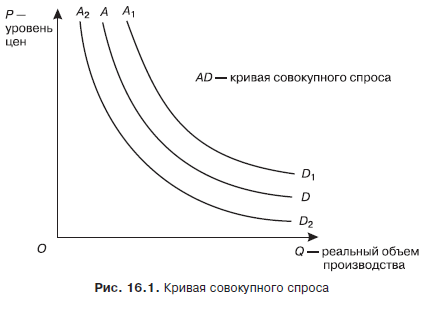

Неценовые факторы смещают кривую совокупного спроса AD либо вправо от A1D1, когда спрос увеличивается, либо влево от A2D2, когда спрос уменьшается (рис. 16.1).

Совокупное предложение – это общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено предпринимательским и государственным секторами при разных уровнях цен.

Совокупное предложение (АS) может быть приравнено к величине валового национального продукта (ВНП) или к величине национального дохода (НД):

На величину совокупного предложения оказывают влияние ценовые и неценовые факторы.

Среди ценовых факторов, во-первых, выделяют действующие на микроуровне и вызывающие изменение предложения на рынке отдельного товара (технология производства, издержки и т. д.). Во-вторых, к ним относятся действующие на макроуровне факторы, их качество и количество. В данном случае качество характеризуется производительностью факторов (более квалифицированная рабочая сила и более совершенная техника). Увеличение количества и повышение качества факторов приводит к росту производственных мощностей, а следовательно, к росту AS.

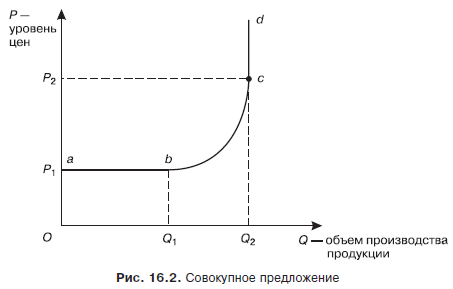

Графически совокупное предложение можно представить в следующем виде (рис. 16.2).

Совокупное предложение находится в зависимости от уровня цен. Но в любом случае объем производства ограничивается величиной имеющихся ресурсов. На графике представлены случаи совокупного предложения:

- На участке ab производство растет при неизменном уровне цен (по горизонтали).

- На участке bc производство растет при росте цен (по восходящей).

- На участке cd экономика достигает своих производственных возможностей, определяемых ресурсами. Спрос может удовлетворяться за счет роста цен (по вертикали).

К числу неценовых факторов относятся те, которые могут изменять издержки:

- Изменение цен на ресурсы (их повышение ведет к увеличению издержек производства и как результат к понижению совокупного предложения).

- Рост производительности труда ведет к увеличению объема производства и соответственно к расширению совокупного предложения.

- Изменение условий бизнеса (налоги, субсидии). При повышении налогов издержки увеличиваются, совокупное предложение сокращается.

Взаимосвязь совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) и обеспечение равновесия на товарном рынке.

Равновесие на товарном рынке в процессе отклонения AD и AS достигается путем изменения цен или объемов выпуска продукции. При этом могут иметь место несколько вариантов:

1. Совокупный спрос превышает совокупное предложение AD > AS. При этом равновесие достигается двумя путями:

а) не изменяя объема, повышают цены;

б) не изменяя цен, расширяют выпуск продукции.

На практике фирмы обычно идут по второму пути. Но увеличение выпуска продукции ведет к росту издержек. Поэтому в действительности идут по пути увеличения объемов производства и повышения уровня цен.

2. Совокупный спрос ниже совокупного предложения AD

Источник

Потребление. Сбережение. Инвестиции

Потребление (С) — это общее количество товаров, купленных и потребленных в течение определенного периода.

Потребление зависит от двух факторов: субъективного и объективного. К субъективному фактору относится психологическая склонность людей к потреблению, а к объективным факторам — уровень дохода, наличные средства, цены, норма процента, запасы богатства и др.

Потребление движется в том же направлении, что и доход, а также зависит от предельной склонности населения к потреблению.

Средняя склонность к потреблению (АРС) на данный момент выражается как отношение размеров потребления к величине дохода:

АРС = Потребление /Доход.

Предельная склонность к потреблению (МРС) есть соотношение между изменением потребления и вызвавшим его изменением дохода:

МРС = Изменение в потреблении /Изменение в доходе.

Здесь отражена следующая зависимость: когда реальный доход общества увеличивается или уменьшается, его потребление будет также увеличиваться или уменьшаться, но в меньшей степени, чем доход.

Сбережение — это та часть дохода, которая не потребляется.

Склонность к сбережению — это психологический фактор, означающий желание человека сберегать.

Средняя склонность к сбережению (APS) есть отношение сум-мы сделанных сбережений к величине дохода.

APS = Сбережения /Доход.

Предельная склонность к сбережению (MPS) есть отношение любого изменения в сбережениях к тому изменению в доходе, которое его вызвало:

MPS = Изменения в сбережениях /Изменения в доходе.

Показатели «предельная склонность к потреблению» и «предельная склонность к сбережению» показывают, какую часть дополнительной единицы дохода домашние хозяйства потребляют, а какую — сберегают.

Инвестиции-это использование сбережений для создания новых производственных мощностей и других физических активов.

Инвестиционный спрос зависит от субъективного фактора — решения предпринимателей инвестировать; и объективных факторов — нормы процента, прибылей, запасов капитала и др.

По составу различают валовые и чистые инвестиции.

Валовые инвестиции представляют собой всю сумму капиталовложений, равную полному спросу на средства производства за определенный период времени.

Чистые инвестиции — это сумма капиталовложений, равная объему валовых инвестиций за вычетом амортизации (суммы капиталовложений, необходимых для замены физически изношенного или морально устаревшего оборудования).

Основу инвестиций составляют сбережения, поэтому важно найти то соотношение сбережений и инвестиций, которое обеспечит стране стабильное экономическое развитие.

«Потребление. Сбережение. Инвестиции» и другие материалы по теме «Макроэкономика»

Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование с целью коммерческого использования этих материалов должно согласовываться с авторами материалов.

Источник