Компоненты совокупного спроса. Потребление и сбережения. Инвестиции

Рынок благ является центральным звеном современных макроэкономических моделей, и этим объясняется его опережающее использование при начале анализа условий равновесия на отдельно взятых агрегированных рынках. При этом следует помнить: эти рынки представляют собой систему взаимосвязанных элементов, что предполагает их взаимное влияние на условия достижения равновесия.

Субъектами спроса на рынке благ являются все макроэкономические субъекты, но спрос домашних хозяйств доминирует. На его долю приходится больше половины конечного спроса. Поэтому одним из важнейших компонентов совокупного спроса выступает потребление– сумма потребительских расходов домохозяйств, т.е. расходов на приобретение товаров и услуг, удовлетворяющих их собственные потребности.

Между кейнсианцами и неоклассиками существуют, как и по большинству макроэкономических проблем, расхождения в оценке факторов, влияющих на потребление.

Простейшая кейнсианская функция потребления имеет вид:

C = Ca + bY,

где Ca– величина автономного потребления (независимого от текущего доходаY и осуществляемого за счет сокращения имущества долга); b – предельная склонность к потреблению.

Кейнсианцы считают, что распределение дохода между потреблением и сбережением зависит не только от величины дохода, но и такого субъективного фактора как склонность к потреблению. В общем виде ее можно определить как желание людей покупать потребительские товары. Различают среднюю и предельную склонность к потреблению.

Средняя склонность к потреблению APC (от англ. averagepropensitytoconsume) показывает долю дохода, которую домохозяйства тратят на потребительские товары.

Предельная склонность к потреблению – MPC 1 (от англ. marginalpropensitytoconsume) – доля прироста расходов на потребительские товары и услуги в любом приращении дохода.

В краткосрочной перспективе по мере роста текущего дохода АРС убывает, а APS возрастает, то есть с ростом дохода относительно сокращается доля затрат на потребление и относительно возрастает доля сбережений. Однако в долгосрочной перспективе средняя склонность к потреблению стабилизируется, так как на величину потребительских расходов оказывает влияние не только размер текущего располагаемого дохода семьи, но и размер общего жизненного достатка, а также величины ожидаемого и постоянного дохода.

С учетом индивидуального налогообложения можно вывести функцию потребления располагаемого дохода Y v .

C = Ca + bY v

Y v = Y – tY = Y(1 – t),

где t– ставка подоходного налога.

Неоклассики исходят из того, что решение индивида о распределении текущего дохода принимаются под влиянием учета ценности текущего и будущего потребления, а, следовательно, от ставки процента, т.к. рост ставки процента стимулирует сбережения – будущее потребление. В неоклассической концепции потребление – убывающая функция от ставки процента.

C(i) = Ca+ Y v – ai,

где i– номинальная ставка процента 1 ; a – эмпирический коэффициент чувствительности потребления к динамике ставки процента (показывает на сколько единиц сократится потребление (возрастут сбережения), если ставка процента увеличится на единицу).

Поскольку Y = C + S, то можно вывести соответствующие функции сбережений путем вычитания из функции располагаемого дохода функции потребления.

Сбережения – это непотребляемая часть располагаемого дохода домохозяйств.

Кейнсианская функция сбережений:

S = –Ca + sY v ,

где s – предельная склонность к сбережению – MPS (от англ.

marginal propensity to save).

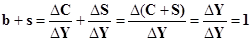

Следуетучитывать, чтоb + s = 1, т.к. Y = C + S => ∆Y = ∆C + ∆S.Тогда:

Неоклассическая функция сбережений выступает как возрастающая функция от ставки процента.

В современной макроэкономике шире применяется кейнсианская концепция, согласно которой величина располагаемого дохода домашних хозяйств является основным фактором, определяющим динамику потребления и сбережений. При этом сберегается та часть дохода, которая остается после осуществления всех потребительских расходов. Влияние ставки процента вторично и играет относительно небольшую роль по отношению к воздействию дохода на потребление и сбережения.

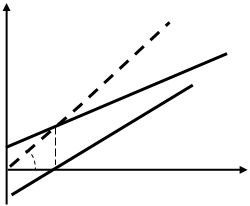

Графическая модель этих функций представлена на рис. 7.

Рис. 7

|

Биссектриса в подобных случаях представляет собой график абсолютного равенства дохода и расходов, который не отражает наличия автономных величин при том или ином отклонении от равновесия. Но он необходим для определения равновесных параметров НД (объема выпуска) и компонентов совокупных расходов.

Факторы, определяющие динамику потребления и сбережений:

1) доход домашних хозяйств;

3) экономические ожидания;

4) уровень налогообложения;

5) объем имущества домохозяйства;

6) величина потребительской задолженности.

Величины потребления и сбережений относительно стабильны при условии, что государство не предпринимает специальных действий по их изменению, в том числе через систему налогообложения. Стабильность этих величин связана с тем, что на решения домашних хозяйств влияют соответствующие традиции, привычки и изменения в воздействиях факторов, не связанных с доходом, многообразны и нередко взаимоуравновешиваются.

Если потребительские расходы как первый компонент совокупного спроса относительно стабильны, то второй компонент – инвестиции, наоборот, изменчивы.

Инвестиции – выражение инвестиционного спроса предприятий, т.е. расходов на приобретение товаров производственного назначения с целью возмещения износа и увеличения объема основных фондов. Тогда инвестирование в строгом смысле слова – это процесс трансформации финансового капитала в основной реальный производственный капитал.

Соответственно данному определению, общий объем инвестиций (валовые или брутто инвестиции) включают в себя реновационные (амортизацию) и чистые (нетто) инвестиции.

Если в некотором периоде общий объем инвестиций меньше величины обесценения капитала (амортизации), то нетто инвестиции оказывается отрицательной величиной и имеет место процесс деинвестирования. Такая ситуация сложилась в первой половине 90-х гг. в экономике России.

Основные типы инвестиций:

1) производственные инвестиции;

2) инвестиции в товарно-материальные запасы (ТМЗ);

3) инвестиции в жилищное строительство.

В зависимости от того, какие факторы их определяют, инвестиции делятся на индуцированные (стимулированные или производные) и автономные.

Индуцированные инвестиции – это инвестиции, причиной осуществления которых является устойчивое увеличение спроса на блага, т.е. национального дохода. Таким образом, индуцированные инвестиции являются функцией от прироста национального дохода. При равномерном приращении национального дохода объем индуцированных инвестиций постоянен. Если доход растет с переменной скоростью, то объем индуцированных инвестиций колеблется. В случае снижения национального дохода инвестиции становятся отрицательными.

Автономные инвестиции – это инвестиции, осуществляемые при фиксированном национальном доходе, не зависящие от его динамики в текущем периоде. В первую очередь это инвестиции в новую технику и повышение качества продукции. Они часто сами становятся причиной увеличения национального дохода.

Динамика инвестиций определяется, прежде всего, динамикой процентных ставок, в чем сходятся и кейнсианцы, и неоклассики. Это объясняется тем, что основа инвестиций – сбережения. Они проходят через систему кредитно-финансовых учреждений, прежде чем попасть в реальный сектор экономики. Инвестиционный спрос находится в обратной зависимости от динамики цены кредита – процентной ставки. Рост сбережений домохозяйств по мере роста их дохода приводит, со временем, к снижению ставки процента, что стимулирует инвестиции. (Графическую модель простейшей функции инвестиций см. на рис. 8.)

Эти зависимости находят свое отражение в соответствующих функциях инвестиций. Функция инвестиций имеет вид:

I = Ia – dr + γY,

где Ia– автономные инвестиции;d– эмпирический коэффициент чувствительности инвестиций к динамике ставки процента; r –реальная ставка процента; γ– предельная склонность к инвестированию (доля прироста расходов на инвестиции в любом приращении дохода). Под Y будем понимать и в дальнейшем располагаемый доход.

Источник

Потребление, сбережения, инвестиции. Рыночный механизм использования доходов на потребление и накопления

Совокупный спрос и совокупное предложение

Макроэкономика изучает не отдельные явления и процессы, а их совокупности: совокупный спрос, совокупное предложение, совокупные потребление и сбережения, совокупную занятость, совокупные инвестиции, совокупную цену в виде уровня цен и т. д. Целью макроэкономического анализа является нахождение условий, при которых наступает общее экономическое равновесие.

Общее экономическое равновесие – это состояние экономики, при котором общественное производство (совокупное предложение) сбалансировано с общественным потреблением (совокупный спрос), когда между использованием ограниченных производственных ресурсов (земля, труд, капитал) и созданием различных товаров достигается пропорциональность в общенациональном масштабе.

Общеэкономическое равновесие, выступающее в качестве макроэкономического, проявляется в виде пропорциональности:

а) между производством продукции и ее потреблением;

б) между вовлеченными в оборот ресурсами и их использованием;

в) между предложением товаров и их спросом;

г) между материально-вещественными и финансовыми потоками.

При рассмотрении макроэкономического равновесия важнейшими категориями выступают «совокупный спрос» и «совокупное предложение», «потребление» и «предельная склонность к сбережению», «накопления» и «инвестиции».

Совокупный спрос – это общий объем товаров и услуг в национальном масштабе, который потребители, предприятия и государство могут купить при различных уровнях цен.

Совокупный спрос (AD) представляет собой сумму всех спросов на конечные товары и услуги, предлагаемые на товарных рынках. В агрегированном виде совокупный спрос включает:

где AD – совокупный спрос; C – совокупный спрос домохозяйств; I – спрос на капитальное оборудование; G – спрос на товары и услуги со стороны государства; X – чистый экспорт, разность между спросом иностранцев на отечественные товары и отечественным спросом на иностранные товары.

На совокупный спрос оказывают влияние различные факторы, которые можно разделить на две группы.

К первой группе относятся те факторы, которые формируют спрос на уровне отдельного товара (доход потребителей, вкусы потребителей, цены на товары-заменители).

Ко второй группе относятся факторы, оказывающие воздействие в целом на совокупный спрос (AD). Если национальный доход растет, то и AD растет. Если доход покупателя повышается, то и спрос на товары увеличивается.

Важнейшим положением является то, что стоимостная величина всех продаж за определенный период времени должна равняться произведению массы денег (M), находящихся в обращении, на число оборотов (V) этих денег за данный период времени. Другими словами, если вся денежная масса (М) совершит пять полных оборотов, то объем годовых продаж конечных товаров в стране составит MV.

Если, например, денежная масса М = 200 млрд руб., скорость оборота денег V =5, тогда MV = 200 х 5 = 1000 млрд руб. = стоимости всех продаж конечных товаров за год.

В соответствии с количественной теорией денег совокупный спрос можно выразить как

где P – уровень цен.

Кроме этого, следует иметь в виду, что на совокупный спрос оказывают влияние ценовые и неценовые факторы.

К ценовым факторам относятся:

- «Эффект процентной ставки». При росте уровня цен потребители и производители вынуждены брать деньги в кредит, что ведет к повышению процентной ставки, снижению покупательной способности, сокращению инвестиций. В результате совокупный спрос уменьшается.

- «Эффект богатства». При повышении уровня цен стоимость акций, облигаций, финансовых активов падает, население беднеет и совокупный спрос сокращается.

- «Эффект импортных товаров». При повышении уровня цен внутри страны спрос на отечественные товары сокращается, а на более дешевые импортные – возрастает, что ведет к снижению совокупного спроса.

К неценовым факторам относятся:

- Изменения в потребительских расходах, связанные с изменением уровня благосостояния: рост населения, рост доходов, изменения в подоходном налоге.

- Изменения в инвестиционных расходах, т. е. в объеме закупок, средств производства, связанные с изменением уровня налогов на бизнес, уровнем использования производственных мощностей.

- Изменения в государственных расходах, вызываемые преимущественно политическими решениями.

4. Изменения в расходах на чистый экспорт, обусловленные уровнем доходов в стране, изменением валютного курса.

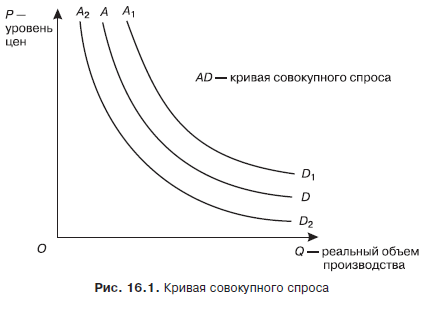

Неценовые факторы смещают кривую совокупного спроса AD либо вправо от A1D1, когда спрос увеличивается, либо влево от A2D2, когда спрос уменьшается (рис. 16.1).

Совокупное предложение – это общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено предпринимательским и государственным секторами при разных уровнях цен.

Совокупное предложение (АS) может быть приравнено к величине валового национального продукта (ВНП) или к величине национального дохода (НД):

На величину совокупного предложения оказывают влияние ценовые и неценовые факторы.

Среди ценовых факторов, во-первых, выделяют действующие на микроуровне и вызывающие изменение предложения на рынке отдельного товара (технология производства, издержки и т. д.). Во-вторых, к ним относятся действующие на макроуровне факторы, их качество и количество. В данном случае качество характеризуется производительностью факторов (более квалифицированная рабочая сила и более совершенная техника). Увеличение количества и повышение качества факторов приводит к росту производственных мощностей, а следовательно, к росту AS.

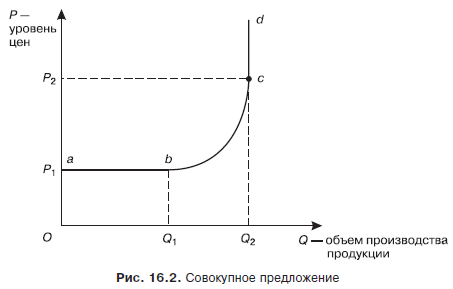

Графически совокупное предложение можно представить в следующем виде (рис. 16.2).

Совокупное предложение находится в зависимости от уровня цен. Но в любом случае объем производства ограничивается величиной имеющихся ресурсов. На графике представлены случаи совокупного предложения:

- На участке ab производство растет при неизменном уровне цен (по горизонтали).

- На участке bc производство растет при росте цен (по восходящей).

- На участке cd экономика достигает своих производственных возможностей, определяемых ресурсами. Спрос может удовлетворяться за счет роста цен (по вертикали).

К числу неценовых факторов относятся те, которые могут изменять издержки:

- Изменение цен на ресурсы (их повышение ведет к увеличению издержек производства и как результат к понижению совокупного предложения).

- Рост производительности труда ведет к увеличению объема производства и соответственно к расширению совокупного предложения.

- Изменение условий бизнеса (налоги, субсидии). При повышении налогов издержки увеличиваются, совокупное предложение сокращается.

Взаимосвязь совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) и обеспечение равновесия на товарном рынке.

Равновесие на товарном рынке в процессе отклонения AD и AS достигается путем изменения цен или объемов выпуска продукции. При этом могут иметь место несколько вариантов:

1. Совокупный спрос превышает совокупное предложение AD > AS. При этом равновесие достигается двумя путями:

а) не изменяя объема, повышают цены;

б) не изменяя цен, расширяют выпуск продукции.

На практике фирмы обычно идут по второму пути. Но увеличение выпуска продукции ведет к росту издержек. Поэтому в действительности идут по пути увеличения объемов производства и повышения уровня цен.

2. Совокупный спрос ниже совокупного предложения AD

Источник