Сбережения и инвестиции. Парадокс бережливости.

Напомним, что весь располагаемый доход – личный доход за вычетом индивидуальных налогов – используется на цели потребления и сбережения.

Под потреблением в экономической науке понимается общее количество товаров, купленных и потребленных в течение какого-то периода. Оно зависит от двух факторов: объективных и субъективных. К объективным факторам относятся уровень дохода и его распределение, запасы богатства, наличные средства (ликвидные активы), цены, норма процента и т.д. К субъективным факторам – “психологическая’’ склонность людей к потреблению. В исследованиях установлено, что сростом дохода потребительские расходы растут, но не в той степени, в какой растут доходы. Это связано с естественной склонностью людей к сбережению. Таким образом, часть дохода (Y) идет на личное потребление (С), а избыток принимает форму сбережений (S):

Под сбережениями(S) понимается та часть дохода, которая не потребляется. Иными словами, сбережение означает сокращение потребления.

Склонность к сбережению – один из психологических факторов, означающий желание человека сберегать. Средняя склонность к сбережению (АРS) выражается отношением сберегаемой части национального дохода (S) ко всему доходу (Y)

Инвестиции (капиталовложения) – это затраты на производство, накопление средств производства и увеличение материальных запасов. Поскольку сбережения равны разнице между доходом и потреблением (S = Y – С), а инвестиции равны разнице между доходом и потреблением (I = Y – С), то сбережения и инвестиции всегда равны друг другу (I = S). По мнению Дж. Кейнса, это тождество является непременным условием достижения макроэкономического равновесия.

В настоящее время в России это равенство не соблюдается, так как часть населения свои сбережения вынуждено хранить в “чулках’’. Проблема заключается в том, что сбережения и инвестиции осуществляются независимо друг от друга разными экономическими субъектами (сберегает средства в основном население, а вкладывают их в производство – фирмы). Это может привести к нарушению равновесия между этими величинами. Например, если инвестирование будет больше сбережений (I > S), то произойдет затовариваниепродукции, а если, наоборот, сбережения превысят объем инвестиций (S > I), то будет наблюдаться увеличение безработицы и сокращение объема производства.

Парадокс бережливости.Парадокс формулируется следующим образом: «Чем больше мы откладываем на черный день, тем быстрее он наступит». Если во время экономического спада все начнут экономить, то совокупный спрос уменьшится, что повлечет за собой уменьшение зарплат и, как следствие, уменьшение сбережений. То есть можно утверждать, что когда все экономят, то это неизбежно должно привести к уменьшению совокупного спроса и замедлению экономического роста.

В простой кейнсианской модели следовало, что для экономического роста необходимо увеличивать совокупные расходы, которые действуют подобно инъекциям, обусловливая рост совокупного дохода с эффектом мультипликатора. А все изъятое из потока расходов мультипликативно сокращает совокупный доход, подталкивая экономику к рецессии или депрессии. Отсюда следовал парадоксальный вывод: чем больше в экономике аккумулируется сбережений, тем беднее она становится. В таком виде парадокс представляется как дилемма заключенного, где сбережения выгодны для каждого человека по отдельности, но вредны для населения и экономики в целом.

Кейнс видел выход из рецессии через активное вмешательство государства в экономику (политика государственного регулирования). Кейнс и его последователи предлагали использовать для стабилизации экономики в первую очередь увеличение государственных расходов, поскольку это позволяет напрямую, а, следовательно, в максимальной степени влиять на совокупный спрос и с мультипликативним эффектом на совокупный выпуск и доход.

Парадокс сбережений присутствует только в кейнсианской модели. В классической политической экономии сбережения фактически равны инвестициям. Поэтому, согласно представлениям классиков, при увеличении сбережений инвестиции возрастают на аналогичную величину. В результате сокращения дохода не происходит.

17. Государственный бюджет: доходы и расходы. Влияние государственных расходов и налогов на равновесный уровень выпуска (доходов).

Совокупность всех финансовых отношений в обществе образует финансовую систему государства. Она состоит из следующих звеньев: государственного бюджета, местных финансов, финансов государственных предприятий и специальных правительственных фондов. Ведущим звеном финансовой системы является государственный бюджет.

Государственный бюджет — это крупнейший централизованный денежный фонд, находящийся в распоряжении правительства.

Именно с помощью бюджета государство имеет возможность сосредоточивать финансовые ресурсы на решающих участках социального и экономического развития, с помощью бюджета происходит перераспределение национального дохода между отраслями, территориями, сферами общественной деятельности.

В самом общем виде государственным бюджетом можно назвать план доходов и расходов государства на текущий год, составленный в форме баланса и имеющий силу закона.

Расходы государственного бюджета показывают направления и цели государственных ассигнований.

Все расходы можно подразделить на следующие группы:

3. на социальные цели;

4. на внешнеполитическую деятельность;

5. на содержание аппарата управления.

Доходы государственного бюджета формируются за счет:

1. налогов, взимаемых как центральными, так и местными органами власти;

2. неналоговых доходов, складывающихся из доходов от внешнеэкономической деятельности, а также доходов от имущества, находящегося в государственной собственности;

3. доходов целевых бюджетных фондов.

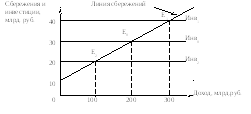

На рисунке 6.3 показано влияние государственных расходов на равновесный уровень выпуска:

AD (исходная кривая совокупного спроса) = MPC * Y + I

AD1 (кривая совокупного спроса с включением G) = MPC * Y+ I + G

На рисунке 6.3 мы видим, что под влиянием государственных расходов возникает известный нам эффект мультипликатора, так как равновесный уровень доходов вырос на величину большую, чем государственные расходы

Таким образом, рост объема государственных закупок увеличивает равновесный уровень выпуска продукции. Подобный механизм влияния государственных закупок на выпуск продукции предполагает, что во время спада государственные закупки могут быть использованы для того, чтобы увеличить выпуск продукции. И, наоборот, в период бума правительство может снизить уровень своих расходов, сократив тем самым объем совокупного спроса и выпуска продукции.

Источник

Основы экономической теории

Мультипликатор и акселератор инвестиций. Парадокс бережливости.

Инвестиции – важный фактор экономического развития. При этом они подвержены действию особого мультипликационного механизма, умножающего их воздействие на рост ВНП. Зависимость дохода и инвестиций выражается в мультипликаторе. Предельная склонность к инвестированию (marginal propensity investment) определяется отношением прироста инвестиций (investment) к приросту дохода:

Эффективность инвестиций определяется мультипликатором.

Мультипликатор (multiplier), то есть множитель, — это численный коэффициент, показывающий (характеризующий) прирост дохода обусловленного приростом инвестиций:

Мультипликатор показывает, во сколько раз суммарный прирост или сокращение совокупного дохода превосходит первоначальный прирост или сокращение автономных расходов. Эффект мультипликатора – это макроэкономическое явление, которое вытекает из того, что увеличение расходов на потребление благ означает увеличение доходов у тех, у которых эти блага приобретаются. Увеличение дохода порождает расширение потребления, рост потребления означает возрастание эффективного, то есть платежеспособного спроса, а следовательно и доходов. И вслед за первичным приростом дохода следует вторичный, третичный и т д. То есть однократное изменение прироста дохода за счет расширения потребления порождает многократное изменение ВНП и дохода за счет расширения потребления. Эта цепная реакция (эхо) будет продолжаться до тех пор, пока постепенно исходный уровень потребления не будет полностью замещен сбережениями. Идея мультипликатора заключается в том, что первоначальные инвестиции вызывают доход, который в свою очередь также частично инвестируется и в конечном счете складывается общий нарастающий мультипликационный эффект. Эффект мультипликатора действует не только в сторону положительного эффекта, но и в обратную сторону. Мультипликатор инвестиций находится в обратной зависимости от предельной склонности к сбережению. Эффект мультипликатора имеет место и в налоговой, и в банковской системе. Эффект мультипликатора связан с действием акселератора (ускорителя), суть которого проявляется в вовлечении индуцированных инвестиций в процесс производства.

Рост национального дохода, вызванный эффектом мультипликатора, вызывает рост потребительского спроса. Это в свою очередь ведет к росту спроса на товары производственного назначения. Для расширения производства предприятия осуществляют крупные капиталовложения (инвестирует в основной капитал) для создания производственных мощностей и происходит последующее повышение потребительского спроса. Рост национального дохода вызывает дальнейшее увеличение инвестиций. И поэтому принцип акселератора (accelerator) – это принцип производного спроса.

Однако следует учитывать, что акселератор усиливает колебание дохода, вызванный действием мультипликатора. И необходимо учитывать обратные последствия, которые называют парадоксом бережливости. В экономике увеличение сбережений домашними хозяйствами означает снижение потребления, а следовательно и совокупного спроса. Поскольку совокупный спрос определяет уровень выпуска и занятости, то уровень выпуска продукции в экономике снижается, причем это снижение будет усилено мультипликатором. И так как сбережения и инвестиции неуравновешенны процентной ставкой, вследствие эффекта акселерации произойдет снижение инвестиций, а дальше по цепочке снижение дохода потребления и сбережения. Таким образом, парадокс бережливости заключается в том, что попытки общества увеличить сбережения приводят к сокращению потребления и дохода общества, а следовательно, к уменьшению первоначального объема сбережений. Или иначе. В нормальных условиях развития умение беречь деньги, ресурсы, разумно и экономно их расходовать ведет к росту благосостояния людей и поэтому приветствуется обществом и закрепляется в его моральных устоях. Однако бывают такие периоды (массовая безработица, глубокая стагнация производства, трудно удерживаемая инфляция), когда эти критерии не срабатывают, а приводят к противоположным результатам, т.е. чем больше они сберегают, тем беднее становится общество.

Источник

10. Потребление, сбережения и инвестиции. Парадокс бережливости

Возможности увеличения объемов национального производства в значительной мере зависят от величины доходов населения и их разделения на потребление и сбережение. В анализе закономерностей разделения доходов на потребление и сбережение под потреблением понимают личные потребительские расходы домохозяйств (П), которые включают в себя: а) расходы на предметы длительного пользования; б) расходы на товары текущего потребления; в) расходы на услуги.

Сбережения (С) предназначаются для приобретения новых факторов производства, или сбережения представляют собой превышение дохода над потребительскими расходами.

Существует много факторов, которые влияют на уровень потребительских расходов, но самым важным из всех факторов является доход после уплаты налогов. А так как сбережения являются той частью дохода, которая не расходуется на личное потребление, то доход после уплаты налога выступает основным фактором, определяющим и уровень сбережений (рис.31).

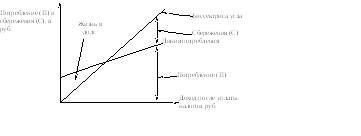

Рис.31. Взаимозависимость «доход — потребление»

и «доход — сбережения»

Состояние потребления и сбережения и их взаимосвязь с доходом характеризуются средней и предельной склонностью к потреблению и сбережению.

Долю дохода (семьи, фирмы, общества), которая идет на потребление, называют средней склонностью к потреблению (ССП). Долю дохода, которая идет на сбережение, называют средней склонностью к сбережению (ССС).

Поскольку доход после уплаты налогов либо потребляется, либо сберегается, то ССП + ССС = 1.

Для экономического анализа рыночного хозяйства особое значение имеет структура разделения дополнительного дохода на дополнительное потребление и дополнительное сбережение.

Долю или часть прироста (сокращения) дохода, которая расходуется на потребление, называют предельной склонностью к потреблению (ПСП). Аналогично, долю любого прироста (сокращения), которая используется на сбережения, называют предельной склонностью к сбережению (ПСС):

изменение в потреблении

изменение в сбережениях

изменения в доходе

изменения в доходе

Так как прирост дохода после уплаты налогов может идти либо на дополнительное потребление, либо на дополнительное сбережение, то сумма ПСС и ПСС всегда будет равна 1, то есть: ПСП + ПСС = 1. Многолетняя статистика по разным странам свидетельствует, что для национальной экономики в целом значения коэффициентов ПСП и ПСС относительно постоянны.

Чистые инвестиции — это расходы на строительство новых предприятий, приобретение оборудования и механизмов с длительными сроками использования. В развитой рыночной экономике чистое инвестирование осуществляется промышленными и торговыми предприятиями, а сбережения — различными группами населения. Мотивы или причины сбережений могут быть самыми разными — покупка жилья, машины, проведение отпуска, запасы на старость и др., но в каждом конкретном случае они мало связаны с возможностями инвестирования. Инвестиции, в свою очередь, зависят от многих динамичных и плохо поддающихся учету причин (элементов роста системы): от развития техники и технологии, от прогнозных оценок развития экономики, от налогов на производителей, от политической ситуации в стране и др. Поэтому привести в соответствие сбережения и инвестиции довольно сложно.

Н

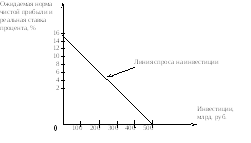

Рис.32. Зависимость спроса на инвестиции от ставки процента и ожидаемой нормы чистой прибыли

Линия спроса на инвестиции спускается полого вниз, что отражает обратную зависимость между ставкой процента (цена инвестирования) и совокупной величиной необходимых инвестиционных товаров. Чем ниже ставка процента, тем больше объем инвестиций, и наоборот.

Зависимость между изменением ожидаемой нормы чистой прибыли и объемом инвестиций носит иной характер. Известно, что инвестиции осуществляются в виде отдельных инвестиционных проектов, каждый из которых может быть более или менее прибыльным. В практике инвестирования сначала осуществляются более прибыльные проекты, затем менее прибыльные и т.д. Следовательно, связь между изменением ожидаемой нормы чистой прибыли и объемом инвестиций носит прямой, но ступенчатый характер. Высокая норма ожидаемой чистой прибыли привлекает больше инвестиций, а низкая — меньше.

Рост инвестиций вызывает увеличение дохода в обществе, а сокращение инвестиций — его уменьшение. Каждое последующее увеличение или уменьшение инвестиций может вызывать значительно большее увеличение или уменьшение национального дохода. Это усиленное влияние изменения инвестиций на изменение дохода называют эффектом мультипликатора (мультипликатором инвестиций) (Минв):

изменения в реальном доходе (ЧНП или НД)

первоначальное изменение в инвестициях

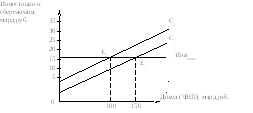

Предположим, первоначальный равновесный объем производства (или дохода) при инвестициях в 30 млрд. руб. составляет 200 млрд.руб (рис.33). Если мультипликатор равен 10, то увеличение инвестиций на 10 млрд.руб. (с 30 до 40 млрд.руб.) вызывает прирост дохода на 100 млрд.руб. (с 200 до 300 млрд. руб.). И наоборот, при том же мультипликаторе сокращение инвестиций на 10 млрд.руб. (с 30 до 20 млрд.руб.) вызывает уменьшение объема производства (дохода) на 100 млрд.руб. (с 200 до 100 млрд.руб.).

Рис.33. Зависимость изменения дохода (ЧНП) от объема инвестиций в экономике полной занятости

Явление мультипликатора основывается на двух очевидных фактах: 1) для экономики характерны повторяющиеся, непрерывные потоки расходов и доходов, где потраченные средства одного субъекта (потребителя) получает в виде выручки другой субъект (продавец); 2) любое изменение дохода влечет за собой изменения и в потреблении, и в сбережении в том же направлении, что и изменение дохода. При этом пропорциональность разделения дохода на потребление и сбережение остается достаточно устойчивой (неизменной) при любом изменении дохода. Исходя из этого, на практике мультипликатор инвестиций определяется по формуле: Минв= 1 : ПСС = 1 : (1 — ПСП).

Автоматическое превращение всех сбережений в инвестиции происходит в экономике полной занятости. Если же в экономике ресурсы используются не полностью, то по мере увеличения сбережений возникает парадокс бережливости: попытки общества больше сберегать, когда не все ресурсы заняты, могут привести к фактическому сокращению производства и дохода в больших размерах. Объясняется это тем, что большие сбережения сокращают инвестиции, а это на мультипликационном эффекте еще больше сокращает производство и делает общество беднее (рис.34). Стремление меньше потреблять и больше сберегать при уровне дохода в 150 млрд. руб. сдвигает линию сбережения С1 влево и вверх в положение С2 (с объема 5 млрд.руб. до 10-и). При неизменном уровне плановых инвестиций равновесный объем ЧНП снизится на 50 млрд. руб. (со 150 до 100 млрд. руб.). Это происходит потому, что если население потребляет меньше из своих доходов, а бизнес не стремится инвестировать больше, то продажи упадут и объем производства сократится.

Рис.34. Зависимость изменения объемов производства (дохода) от изменения объема сбережений в экономике неполной занятости

Известно, что вся идеология рыночной экономики построена на принципах бережливости и экономии. Но при определенных обстоятельствах соблюдение этих принципов может способствовать не процветанию, а стагнированию (застою) производства и распространению бедности. Происходит это именно в периоды спада экономики, когда много ресурсов не используется. В это время не следует убеждать людей больше сберегать с целью восстановить процветание и повысить благосостояние. Результат будет обратный — снижение деловой активности и уровня жизни. В подобные времена многие привычные аргументы (догмы) превращаются в свою противоположность. Оказывается для повышения деловой активности и уровня жизни населения в экономике неполной занятости следует убеждать людей больше средств тратить и меньше сберегать, стимулируя, развитие экономики.

Источник