- Финансовый анализ при оценке бизнеса

- Основные методы финансового анализа

- Анализ финансового положения (анализ бухгалтерского баланса – форма 1)

- 1. Общая оценка структуры активов и их источников

- 2. Анализ ликвидности баланса

- 3. Анализ платежеспособности предприятия

- 4. Анализ вероятности банкротства

- 5. Анализ финансовой устойчивости

- Финансовый анализ как составная часть бизнес-плана

Финансовый анализ при оценке бизнеса

Одним из основных этапов оценки бизнеса является проведение финансового анализа оцениваемого предприятия.

Хорошее финансовое состояние – это эффективное использование ресурсов, способность полностью и в сроки ответить по своим обязательствам, достаточность собственных средств для исключения высокого риска банкротства, хорошие перспективы получения прибыли и др.

Плохое финансовое положение выражается в неудовлетворительной платежной готовности, в низкой эффективности использования ресурсов, в неэффективном размещении средств, их иммобилизации. Пределом плохого финансового состояния предприятия является состояние банкротства, т.е. неспособность предприятия ответить по своим обязательствам.

Задачи финансового анализа при проведении оценки бизнеса включают в себя:

- оценку реально сложившегося финансового положения объекта оценки и определение реальной доходности оцениваемого бизнеса;

- обоснование прогнозных значений доходов и расходов объекта оценки с учетом макроэкономической и отраслевой информации;

- выявление сходства оцениваемого бизнеса с предприятиями-аналогами;

- выявление скрытого или явного банкротства;

- оценку эффективности использования активов организации.

Основные методы финансового анализа

1. Чтение бухгалтерской отчетности — общее ознакомление с финансовым положением по данным баланса, приложений к нему и отчета о прибылях и убытках.

2. Горизонтальный (временной) анализ состоит в сравнении показателей бухгалтерской отчетности с параметрами предыдущих периодов.

Наиболее распространенными приемами горизонтального анализа являются:

- простое сравнение статей отчетности и изучение причин их резких изменений;

- анализ изменения статей отчетности по сравнению с колебаниями других статей.

При этом наибольшее внимание уделяют случаям, когда изменение одного показателя по экономической природе не соответствует изменению другого показателя.

3. Вертикальный (структурный) анализ осуществляют в целях определения удельного веса отдельных статей баланса в общем итоговом показателе и последующего сравнения полученного результата с данными предыдущего периода. Он позволяет рассмотреть соотношение между внеоборотными и оборотными активами, собственным и заемным капиталом, определить структуру капитала по его элементам.

Горизонтальный и вертикальный анализ дополняют друг друга и при составлении аналитических таблиц могут применяться одновременно.

4. Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений параметров отчетности за ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного периода. С помощью тренда формируют возможные значения показателей в будущем, т. е. осуществляют прогнозный анализ.

5. Сравнительный (пространственный) анализ проводят на основе внутрихозяйственного сравнения, как отдельных показателей предприятия, так и межхозяйственных показателей аналогичных компаний-конкурентов.

6. Факторный анализ — это процесс изучения влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель с помощью детерминированных и статистических приемов исследования. При этом факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), так и обратным (синтез). При прямом способе анализа результативный показатель разделяют на составные части, а при обратном — отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель.

7. Метод финансовых коэффициентов — расчет отношений данных бухгалтерской отчетности и определение взаимосвязей показателей. Наибольшее распространение получили следующие три коэффициента: ROA, ROE, ROCE (ROIC).

Анализ финансового положения (анализ бухгалтерского баланса – форма 1)

Бухгалтерский баланс состоит из двух равновеликих частей: актива и пассива. В активе баланса представлено имущество организации по составу и размещению, в пассиве – представлены источники формирования этого имущества. Бухгалтерский баланс характеризует в денежной форме финансовое положение организации на определенную дату.

На основе данных бухгалтерского баланса проводится анализ по следующим направлениям:

- общая оценка структуры активов и их источников;

- анализ ликвидности баланса;

- анализ платежеспособности предприятия;

- анализ вероятности банкротства;

- анализ финансовой устойчивости.

1. Общая оценка структуры активов и их источников

Для проведения анализа структуры активов и источников организации в исходном балансе производится уплотнение (объединение) отдельных его статей, дополнение показателями структуры и расчетами динамики величины активов и пассивов. То есть формируют сравнительный аналитический баланс, который включает фактически все показатели горизонтального и вертикального анализа.

Наиболее важные показатели:

- общая стоимость активов организации;

- стоимость внеоборотных активов или недвижимых активов;

- стоимость оборотных активов;

- стоимость материальных оборотных средств;

- величина собственного капитала организации;

- величина заемного капитала;

- величина собственных средств в обороте;

- размер текущих обязательств.

Признаки «хорошего» баланса:

- валюта баланса в конце отчетного периода увеличивается по сравнению с началом периода;

- темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста внеоборотных активов;

- собственный капитал организации превышает заемный и темпы его роста выше, чем темпы роста заемного капитала;

- темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности примерно одинаковые;

- доля собственных средств в оборотных активах более 10%;

- в балансе отсутствует статья «непокрытый убыток».

2. Анализ ликвидности баланса

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности (скорости превращения в денежные средства), с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения. Активы располагают в порядке убывания ликвидности, а пассивы – в порядке возрастания сроков погашения.

Таблица 1. Группы активов предприятия в зависимости от степени ликвидности

Таблица 2. Группы пассивов предприятия в зависимости от сроков погашения

Баланс признается абсолютно ликвидным, если одновременно выполняются следующие соотношения:

А1 ≥ П1;

А2 ≥ П2;

А3 ≥ П3;

А4 ≤ П4.

Сопоставление данных о ликвидных средствах и обязательствах позволяет вычислить следующие показатели:

текущая ликвидность – показатель, характеризующий платежеспособность (+) или неплатежеспособность (-) организации на ближайшее время:

ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2);

перспективная ликвидность – показатель, характеризующий прогнозную платежеспособность:

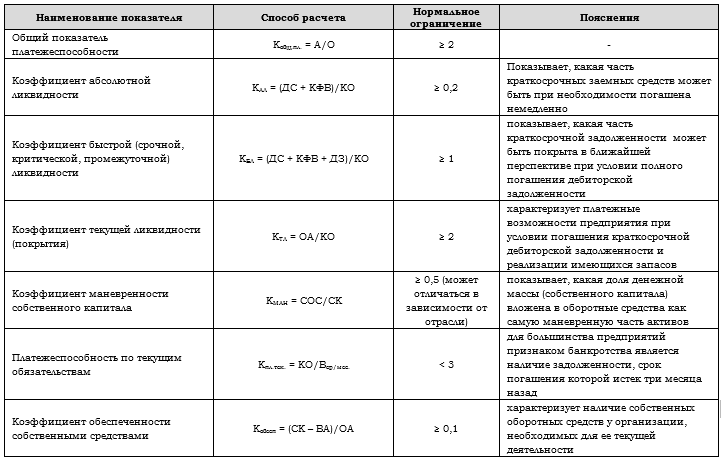

3. Анализ платежеспособности предприятия

Анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов, представлен в таблице далее.

Таблица 3. Финансовые коэффициенты платежеспособности

где:

А – активы;

ВА – внеоборотные активы;

О – обязательства;

ДС – денежные средства;

КФВ – краткосрочные финансовые вложения;

КО – краткосрочные обязательства;

ДЗ – дебиторская задолженность;

ОА – оборотные активы;

КО – краткосрочные обязательства;

СОС – собственные оборотные средства (СОС = ОА – КО);

СК – собственный капитал;

Вср/мес. – выручка среднемесячная.

4. Анализ вероятности банкротства

Согласно ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. От 25.11.2017) «О несостоятельности (банкротстве)», признаки банкротства юридического лица: «Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены».

В соответствии с п. 2 ст. 33 данного закона: «Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, к должнику – гражданину – не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».

Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия – неплатёжеспособным является выполнение одного из следующих условий:

- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее 2;

- коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1.

В том случае, если хотя бы один из этих коэффициентов имеет значение меньше нормы, определяется коэффициент восстановления платежеспособности за 6 месяцев.

где:

КТЛф – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента текущей ликвидности;

КТЛн – значение коэффициента текущей ликвидности в начале отчетного периода;

Т – отчетный период в месяцах.

Если значения коэффициентов больше либо равны нормативным значениями, то рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности за 3 месяца.

Если значение коэффициента утраты платежеспособности принимает значение больше 1, то у предприятия существует реальная возможность не утратить платежеспособность. Если значение коэффициента утраты платежеспособности принимает значение меньше 1, то предприятие в ближайшее время может утратить платежеспособность.

Данные показатели указаны в методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 31-р от 12.08.1994; к настоящему моменту распоряжение утратило силу).

5. Анализ финансовой устойчивости

Анализ финансовой устойчивости проводится для того, чтобы определить:

- способность организации отвечать по своим долгосрочным обязательствам;

- степень независимости организации от заемных источников финансирования.

Приближенно оценить финансовую устойчивость можно путем проверки соблюдения соотношения:

Источник

Финансовый анализ как составная часть бизнес-плана

Важной составной частью любого бизнес-плана при оценке эффективности вложения инвестиций является проведение финансового анализа инвестиционного проекта и принятие соответствующих решений на основе проведенного анализа.

Для проведения финансового анализа инвестиционного проекта используются следующие группы коэффициентов финансовой оценки проекта: коэффициенты рентабельности; коэффициенты оборачиваемости; коэффициенты финансовой устойчивости; коэффициенты ликвидности.

Приведенный выше перечень коэффициентов финансовой оценки не является полным, но соответствует составу исходной информации и позволяет оценить проект с различных точек зрения. Коэффициенты определяются для каждого шага планирования в течение проектного цикла.

1. Коэффициенты рентабельности характеризуют прибыльность проекта за установленный период времени. Их рассчитывают как отношение полученной прибыли к затраченным средствам. При оценке проекта определяют: рентабельность активов; рентабельность инвестированного капитала; рентабельность собственного капитала; рентабельность реализации товаров и услуг; стоимость реализации продукции.

1.1. Рентабельность активов (РА) характеризует уровень отдачи общих капиталовложений в проект и определяется по формуле:

где, ЧП — чистая прибыль, А — активы организации.

1.2. Рентабельность инвестированного капитала (РИК) характеризует соотношение объема привлеченных в проект средств (собственного капитала и кредитов) и запланированного объема чистой прибыли. Исключение из формулы краткосрочных кредитов позволяет сгладить колебания, связанные с текущей деятельностью. Формула для определения рентабельности инвестированного капитала имеет вид:

где, СК — размер собственного капитала, направляемого на реализацию проекта, К — размер привлекаемых в проект кредитов.

1.3. Рентабельность собственного капитала (РСК) позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками проекта, и определяется по формуле:

1.4. Рентабельность реализации товаров и услуг (РР) позволяет определить удельный вес чистой прибыли в объеме реализованной продукции по формуле:

где, П — объем реализованной продукции.

1.5. Стоимость реализации продукции (СП) рассчитывают как отношение себестоимости реализуемых товаров и услуг к объему реализованных товаров и услуг. Этот показатель можно использовать при анализе затратной политики:

где, СС — себестоимость товаров и услуг.

2. Коэффициенты оборачиваемости характеризуют скорость оборота (т.е. превращения в денежную форму) средств. Чем она выше, тем выше платежеспособность проекта и тем более высок его инвестиционный потенциал. Эти коэффициенты также характеризуют достаточность реализации товаров и услуг с точки зрения задействованных в проекте средств. При оценке проекта определяют: оборачиваемость активов; оборачиваемость инвестированного капитала; оборачиваемость уставного капитала; оборачиваемость оборотных средств; длительность оборота.

2.1. Оборачиваемость активов (ОА) характеризует, сколько раз за выбранный интервал планирования совершается полный цикл производства и обращения, и определяется по формуле:

В балансовом отчете приводят значения на конец соответствующего интервала, поэтому, чтобы более точно определить размер активов А на интервале t, следует принимать его среднее значение:

2.2. Оборачиваемость инвестиционного капитала (ОИК) показывает число оборотов собственного и заемного капитала за выбранный интервал планирования и вычисляется по формуле:

2.3. Оборачиваемость уставного капитала (ОУК) показывает число оборотов собственного капитала за выбранный интервал планирования и определяется по формуле:

2.4. Если сферой деятельности проекта является производственный процесс или область электронной коммерции часто бывает полезно рассчитать оборачиваемость оборотных средств (ООС). Оборачиваемость оборотных средств характеризует эффективность производства и сбыта продукции проекта с финансовой точки зрения:

где, ОК — оборотный капитал.

Длительность оборота по составляющим средств, направляемых на реализацию проекта, вычисляют как частное от деления продолжительности интервала планирования на соответствующий коэффициент оборачиваемости. При необходимости можно также рассчитать коэффициенты оборачиваемости и длительности оборота дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, материально-производственных запасов и основных средств.

3. Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют степень защищенности интересов инвесторов и кредиторов, имеющих долгосрочные вложения в проект, и отражают способность предприятия погашать долгосрочную задолженность. При оценке финансовой устойчивости проекта определяют следующие коэффициенты: концентрации собственного капитала; концентрации заемного капитала; финансовой зависимости.

3.1. Коэффициент концентрации собственного капитала (КСК) характеризует долю собственных средств в структуре капитала:

где, ПС — размер пассивов.

3.2. Коэффициент концентрации заемного капитала (КЗК) указывает на долю заемного капитала в источниках финансирования; рост этого коэффициента указывает на увеличение зависимости проекта от заемного капитала:

где, ЗК — размер заемного капитала, направляемого на реализацию проекта.

3.3. Коэффициент финансовой зависимости (ФЗ) характеризует зависимость проекта от внешних займов. Чем выше значение этого коэффициента, тем выше риск банкротства проекта и дефицита денежных средств при его реализации. Формула для определения этого коэффициента имеет вид:

4. Коэффициенты ликвидности характеризуют способность проекта покрывать текущие обязательства. К ним относятся коэффициенты: общей (текущей) ликвидности; срочной ликвидности; абсолютной ликвидности. Подробнее расчет указанных коэффициентов изложен в статье «Коэффициенты ликвидности».

Конкретные рекомендуемые значения коэффициентов ликвидности, используемые при финансовом анализе инвестиционного проекта часто указываются в открытых источниках. Одно из основных направлений использования коэффициентов финансовой оценки проекта – анализ рентабельности активов (РА), которая определяется рентабельностью продаж (РП) и оборачиваемостью активов (ОА):

Таким образом, приведенные коэффициенты финансовой оценки инвестиционного проекта позволяют рассматривать его с различных позиций и тем самым анализировать устойчивость финансового положения на каждом шаге расчетов.

Другим не менее важным направлением использования коэффициентов является выбор таких источников финансирования проекта, которые обеспечивают превышение рентабельности собственного капитала над рентабельностью всех активов.

Источник