Индуцированные инвестиции

Существует мнение, что стимулирование совокупного спроса происходит благодаря инвестициям.

Автономные и индуцированные инвестиции способны на это повлиять.

В случае, когда спрос превышает предложение, собственникам бизнеса необходимо его удовлетворить. Сделать это можно путем увеличения количества производимой продукции.

Увеличить количество выпускаемого товара можно максимальной загруженностью существующих производственных мощностей либо расширением производства.

И то и другое требует вложений в производство, приводящее к увеличению объема производимой продукции. Такие вложения и называют индуцированными инвестициями.

Индуцированные инвестиции это вложения, спровоцированные растущим спросом, и направленные на его удовлетворение путем увеличения производства конечной продукции в номинальном выражении. Организация осуществляет индуцированные инвестиции лишь в случае невозможности удовлетворить существующий на рынке уровень спроса. В этом их ключевая особенность.

- обновление и расширение производственных мощностей предприятия

- модернизация материально-технической базы (новый инструментарий, новые технологические линии, новый транспорт)

- обеспечение роста всех основных финансовых показателей деятельности организации вслед за растущим спросом на выпускаемую продукцию

- освоение новых рынков, укрепление текущих рыночных позиций

- удовлетворение текущего спроса.

К индуцированным инвестициям никогда не относят расходы, связанные с ремонтом действующего оборудования, покрытием его износа. Такими вложениями считают исключительно приобретение либо строительство новых объектов.

Как рассчитать необходимое количество средств на удовлетворение текущего спроса?

Здесь предприятию необходимо прибегнуть к расчету показателя капиталоемкости или сколько средств расходует организация на производство одной единицы продукции.

В совокупности с капиталоёмкостью во внимание также берётся показатель темпов роста спроса.

Индуцированные инвестиции полезны и актуальны исключительно в случае постоянно ростущего спроса.

Посудите сами, когда спрос постепенно, а самое главное постоянно растет, это неминуемо ведет и к росту цены на товар или услугу, что непременно приводит и к повышению доходов организации.

С другой стороны, если спрос повышался на некоторый промежуток времени и носил эпизодический характер, эффект от индуцированных вложений может носить прямо противоположенный характер (имеется ввиду неполная загруженность производственных мощностей, неполный рабочей день для сотрудников, снижение цены на производимую продукции и т.д.).

Источником индуцированных инвестиций, выступают свободные средства, полученные от сверхдоходов организации, либо от других дополнительных доходов.

Поводом для индуцированных вложений всегда является повышение совокупного спроса на производимый продукт и общее повышение уровня жизни и доходов населения, национального дохода страны.

Национальный доход напрямую влияет на динамику и фактическое осуществление индуцированных вложений.

Национальным доходом можно назвать один из основных показателей, характеризующих экономическое состояние в стране.

Национальный доход складывается из заработной платы населения, прибылей компаний, наличия собственности и других показателей. Величина национального дохода это сумма всех произведенных товаров на территории страны за вычетом расходов на их производство. Соответственно чем он выше, тем лучше для экономики.

При росте национального дохода усиливается покупательская способность населения, что ведет к увеличению спроса на различные товары и услуги. Повышение спроса стимулирует компании и бизнес к расширению. Всё это провоцирует запуск процесса индуцированного инвестирования.

Формула расчёта

Чтобы определить объём вложений, который потребуется для удовлетворения возникшего спроса, необходимо рассчитать коэффициент приростной капиталоёмкости продукции или акселератор, как его ещё иногда называют. Это позволит понять, сколько средств требуется на производство одной единицы продукции.

Формула, используемая для расчета:

К(к) = К / В, где К – прирост капиталовложений, В – прирост выпуска продукции.

Формула индуцированных инвестиций:

I(i) = К(к) * (Y1 – Y), где I(i) – индуцированные инвестиции, К(к) – коэффициент капиталоёмкости, Y – величина национального дохода.

Источник

Макроэкономическое равновесие

В формирование и развитие теории макроэкономического равновесия внесли большой вклад Ф. Кенэ, К. Маркс, Л. Вальрас, В. Парето А. Маршалл, Дж. М. Кейнс, В. Леонтьев и др. учёные.

Макроэкономическое равновесие– это оптимальное состояние экономической системы с точки зрения соблюдения интересов всех субъектов экономических отношений, необходимое условие обеспечения непрерывного процесса воспроизводства в общественном масштабе.

Базовая модель макроэкономического равновесия – это модель «совокупного спроса – совокупного предложения» (модель «AD – AS»), описывающая их влияние на общий уровень цен и совокупный выпуск в экономике. Она позволяет выявить условия макроэкономического равновесия, определить величину равновесного объёма производства и равновесного уровня цен, объяснить колебания объёма производства и уровня цен в экономике, показать причины и последствия этих изменений, обосновать различные варианты экономической политики государства.

Совокупный, агрегированный спрос (aggregate demand, AD) — это общий объём спроса на товары и услуги в стране, определяемый как суммарный спрос потребителей (включая государство) на потребительские товары, услуги предприятий, фирм, предпринимателей, а также на инвестиционные товары при разных уровнях средних цен. Компоненты совокупного спроса отражаются в уравнении совокупного спроса:

AD = С + I + G + NX.

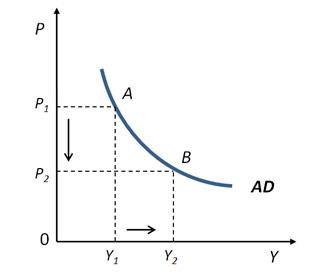

Кривая совокупного спроса (см. рис. 15.1.1) отражает функциональную зависимость между величиной совокупного спроса и средним уровнем цен при прочих равных условиях. На графике по оси абсцисс откладывается реальный объём производства (величина совокупного спроса), измеряемый в денежных единицах, а по оси ординат – общий уровень цен (дефлятор ВВП), измеряемый в относительных величинах. Реальный объём производства обозначается английской буквой Y (yield) и измеряется одним из совокупных количественных показателей, а уровень цен — английской буквой Р (price) и измеряется одним из ценовых индексов.

Внешне кривая совокупного спроса выглядит так же, как и кривая рыночного спроса в микроэкономике. При более высоком уровне цен (Р1) величина совокупного спроса (Y1) будет меньше (точка А), чем при более низком уровне цен (Р2), которому соответствует величина совокупного спроса (Y2) в точке В.

Рисунок 15.1.1 — Кривая совокупного спроса

Отрицательный наклон кривой совокупного спроса объясняется действием трёх макроэкономических эффектов:

· эффекта процентной ставки — при росте уровня цен и при неизменности прочих условий (денежная масса постоянна) процентная ставка растёт, что вызывает сокращение инвестиций и потребительского спроса на товары длительного пользования, а следовательно, и сокращение совокупного спроса;

· эффекта реального богатства — при росте уровня цен богатство, представленное в виде финансовых активов, обесценивается, и это приводит к сокращению совокупного спроса;

· эффекта импортных закупок — при росте уровня цен и прочих равных условиях (неизменный валютный курс, неизменные цены в других странах) отечественные товары становятся относительно дорогими на мировом рынке, а импортные товары — относительно дешёвыми, и спрос на отечественные товары сокращается.

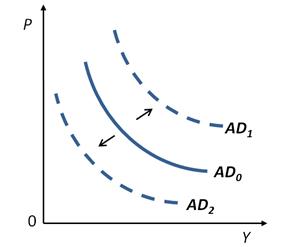

Изменение уровня цен вызывает движение по кривой совокупного спроса. Факторы неценового характера вызывают смещение самого графика совокупного спроса вправо (увеличение совокупного спроса) или влево (снижение совокупного спроса).

Основными факторами, вызывающими эти смещения, являются:

· изменение объёма денежной массы в обращении и скорости её обращения (например, рост объёма денежной массы вызывает увеличение совокупного спроса, а её сокращение — уменьшение);

· факторы, воздействующие на совокупные потребительские расходы (уровень благосостояния населения, уровень текущего дохода, ожидания изменения дохода в будущем и ожидания изменения уровня цен, уровень налогообложения, объёмы трансфертов, ставка процента по потребительскому кредиту, количество потребителей и др.);

· факторы, воздействующие на совокупные инвестиционные расходы (ожидания инвесторов относительно нормы возможной прибыли, ставка процента, величина дохода фирм, уровень налогового пресса на бизнес, трансферты, технологии, величина запаса капитала фирм и т.д.);

· объём государственных расходов (рост расходов вызывает увеличение совокупного спроса, сокращение — уменьшение совокупного спроса);

· внешнеэкономические факторы (величина ВВП и национального дохода в других странах, величина ВВП и национального дохода данной страны, валютный курс национальной денежной единицы). Так например, рост объёмов производства и снижение цен в других странах может сократить совокупный спрос на товары отечественного производства.

Смешение кривой из положения AD в положение AD1 — это увеличение совокупного спроса, из положения AD в положение AD2 — сокращение совокупного спроса (см. рис. 15.1.2).

Рисунок 15.1.2 — Изменение совокупного спроса

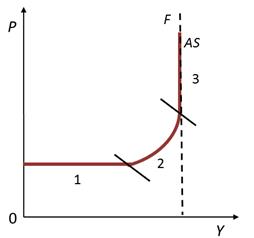

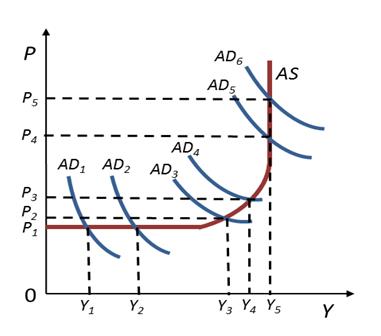

Совокупное предложение, агрегированное предложение (aggregate supply, AS) — обобщающий макроэкономический параметр, показатель состояния производства и рынка, характеризующий общую сумму товаров и услуг, которые их производители и продавцы готовы, способны предложить покупателям при разных возможных уровнях средних цен. Кривая совокупного предложения отражает функциональную зависимость между объёмом совокупного предложения (реальным объёмом национального продукта) и средним индексом цен при прочих равных условиях. Однако, в отличие от предложения на отдельном рынке, совокупное предложение в макроэкономике графически имеет три различающихся участка (см. рис. 15.1.3): горизонтальный (1); промежуточный (2); вертикальный (3).

Рисунок 15.1.3 — Кривая совокупного предложения

Горизонтальный (кейнсианский) участок характеризует экономику неполной занятости, когда имеются незадействованные факторы производства, а цены и заработная плата негибки, т.е. не способны изменяться. На этом участке возможно увеличение объёмов производства без изменения уровня цен за счёт вовлечения незадействованных факторов.

Промежуточный участок характеризует экономику частичной занятости, когда цены и заработная плата обладают относительной гибкостью. На этом участке наращивание объёмов производства сопровождается ростом уровня цен.

Вертикальный (классический) участок характеризует состояние полной занятости (full employment, F), обозначенное на графике пунктиром, когда дальнейшее наращивание объёмов производства невозможно, а любые попытки простимулировать экономику, не расширяя ресурсные ограничения, приведут исключительно к росту уровня цен. На этом участке цены и заработная плата обладают абсолютной гибкостью, а совокупное предложение не зависит от уровня цен, т.к. объём производства находится на уровне потенциального объёма выпуска. Потенциальный объём выпуска – это такой объём выпуска, который может быть произведён при использовании всех имеющихся в экономике ресурсов (труда и капитала) и существующей технологии.

Горизонтальный участок называют ещё краткосрочным, поскольку именно в краткосрочном периоде гибкость цен ограничена, а вертикальный – долгосрочным, так как в долгосрочном периоде цены могут легче изменяться, а экономика стремится к уровню полной занятости. Промежуточный участок в таком случае можно назвать среднесрочным.

Заметим, что понятия краткосрочного и долгосрочного периодов в макроэкономике отличаются от соответствующих понятий в микроэкономике, где критерием деления на краткосрочный и долгосрочный периоды является изменение количества ресурсов, в то время как в макроэкономике таким критерием выступает изменение цен на ресурсы. Таким образом, в краткосрочном периоде изменения цен на ресурсы либо не происходит вовсе, либо происходит непропорционально изменению общего уровня цен. В долгосрочном периоде цены на ресурсы меняются, причём пропорционально изменению общего уровня цен.

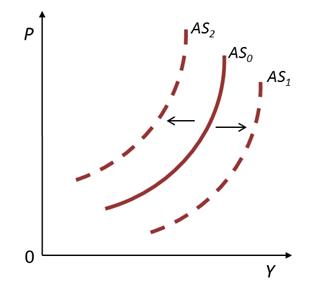

Если изменение уровня цен вызывает движение вдоль кривой совокупного предложения, то, как и в случае с кривой совокупного спроса, факторы неценового характера вызывают смещение кривой вправо (увеличение совокупного предложения) или влево (снижение совокупного предложения) (см. рис. 15.1.4).

Основными неценовыми факторами, вызывающими сдвиги кривой совокупного предложения, являются:

• изменение цен на факторы производства (удорожание стоимости факторов производства вызывает смещение кривой влево, удешевление — вправо);

• производительность ресурсов — отношение общего объёма производства к затратам факторов производства (рост производительности ресурсов, стимулируемый технологическим прогрессом, вызывает смещение кривой вправо);

• политика государства (например, увеличение налогов на производителей может приводить к смещению кривой совокупного предложения влево, снижение — вправо, влияние трансфертов будет обратным);

• прочие факторы (например, резкие изменения погодно-климатических условий оказывают влияние на совокупное предложение в странах, экономика которых находится в сильной зависимости от состояния сельского хозяйства или туризма).

Рисунок 15.1.4 — Изменение совокупного предложения

Макроэкономическое равновесие в этой модели можно охарактеризовать как ситуацию, когда совокупный спрос и совокупное предложение полностью совпадают по объёму и структуре. При этом в экономике не наблюдается существенных диспропорций в виде недопроизводства или перепроизводства национального продукта.

При построении модели макроэкономического равновесия на одном рисунке совмещают кривые совокупного спроса и совокупного предложения (см. рис. 15.1.5), учитывая, что кривая совокупного предложения (AS) имеет три участка, и что кривая совокупного спроса (AD) может пересечь её на любом из этих трёх участков.

Рисунок 15.1.5 – Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»: альтернативные подходы

Если кривые совокупного спроса и совокупного предложения пересекаются на горизонтальном участке, то возможно решить задачу роста реального объёма производства при сохранении равновесного состояния за счёт стимулирования совокупного спроса (смещение кривой из положения АD1 в положение AD2). На промежуточном участке также можно увеличивать совокупный спрос (смещение кривой из положения АD3 в положение AD4), но при этом будут наблюдаться и рост цен, и рост реального объёма производства. Любые попытки простимулировать совокупный спрос на вертикальном участке (смещение кривой из положения АD5 в положение AD6) приведут исключительно к росту цен.

Сравнивая все три варианта макроэкономического равновесия, следует отметить, что при выборе типа экономической политики необходимо чётко представлять себе, на каком участке кривой совокупного предложения находится экономика страны, а, следовательно, к рекомендациям какой школы будет тяготеть экономическая политика. Кроме того, необходимо принимать во внимание возможность возникновения эффекта «храповика».

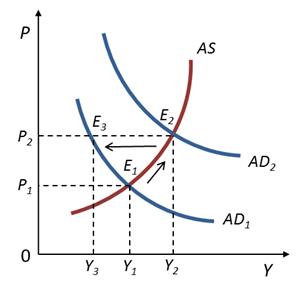

«Эффект храповика» рассматривается кейнсианской школой. Он базируется на предположении о неэластичности цен в сторону понижения. Подобно храповому колесу, которое может вращаться только в одном направлении, цены также могут изменяться только в сторону повышения (см. рис. 15.1.6), а вот понизить цены достаточно сложно (отсюда название эффекта).

Рисунок 15.1.6 — Эффект «храповика»

Пусть начальное макроэкономическое равновесие наблюдается в точке Е1 при уровне цен Р1 и реальном объёме производства Y1. Несмотря на то, что это состояние равновесное, оно может находиться далеко от уровня полной занятости. Предположим, что в этой ситуации правительство ставит задачу достичь макроэкономического равновесия на уровне Y2 и успешно справляется с поставленной задачей, например, осуществляя необходимее государственные расходы и тем самым стимулируя спрос до AD2. Новое макроэкономическое равновесие возникает при более высоком уровне цен P2, но и при более высоком уровне реального объема производства Y2. Задача решена, цель достигнута. Однако возможно, что правительству не удаётся поддерживать в дальнейшем совокупный спрос на новом уровне (нет возможности осуществлять большие государственные расходы, а других стимулов для поддержания совокупного спроса не возникает). Тогда совокупный спрос возвращается на уровень AD1. Однако проблема заключается в том, что из-за неэластичности цен в обратную сторону (в сторону понижения) экономика приходит не в точку Е1, а в точку Ез, что ухудшает исходную ситуацию, так как новый высокий уровень цен Р2 сочетается теперь с низким уровнем реального объема производства Yз. Эффект «храповика» демонстрирует опасность непродуманного экономического роста: если не удастся его поддерживать на заданном уровне, откат назад может привести к ухудшению исходной ситуации.

При исследовании основных закономерностей в макроэкономике большое значение имеет исследование категорий потребления, сбережений и инвестиций. Поэтому второй из наиболее распространённых моделей макроэкономического равновесия является модель IS, предложенная Дж. М. Кейнсом.

Потребление (consumption, С) — использование, употребление, применение продукции, вещей, благ, товаров, услуг в целях удовлетворения потребностей. Сбережения, накопления (savings, S) — часть денежных доходов населения, которую люди откладывают для будущих покупок, удовлетворения будущих потребностей.

Представим в формальном виде доход Y как сумму потребления и сбережения:

С увеличением дохода в абсолютном измерении происходит прирост и потребления, и сбережения:

Однако в относительном измерении прирост потребления становится меньше, а прирост сбережения — больше по мере роста дохода. Для измерения склонности людей потреблять и сберегать можно использовать показатели средней склонности к потреблению и средней склонности к сбережению. Средняя склонность к потреблению (average propensity to consume, АРС) — это отношение общего потребления к общему наличному доходу:

Средняя склонность к сбережению (average propensity to save, APS) — это отношение размеров сбережения к размеру дохода:

Эти величины характеризуют сложившиеся на данные момент склонности к потреблению и к сбережению. Если же оценивается влияние изменения дохода на изменение потребления и изменение сбережения, необходимо применять предельные показатели. Предельная склонность к потреблению (marginal propensity to consume, MPC)– доля увеличения национального дохода, расходуемая на нужды потребления:

Предельная склонность к сбережению (marginal propensity to save, MPS) — доля увеличения национального дохода, остающаяся в сбережениях, расходуемая на накопление:

Эти величины показывают, какую часть дополнительного дохода домашние хозяйства склонны будут потреблять, а какую — сберегать. В сумме предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению равны единице:

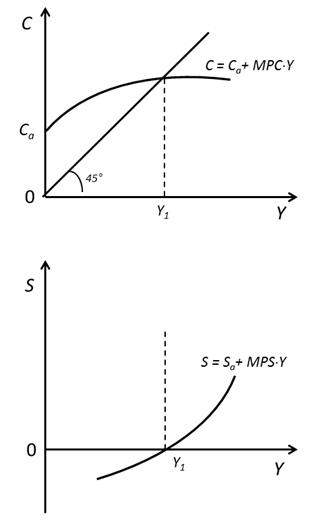

На рис. 15.1.7 представлены графики функций потребления и сбережения, расположенные один под другим так, чтобы между ними прослеживалась связь.

Рисунок 15.1.7 – Потребление и сбережение в кейнсианской модели

Сами функции для простоты записаны в линейном виде, так как на небольших интервалах предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению являются стабильными величинами. МРС — тангенс угла наклона графика потребления, а MPS — тангенс угла наклона графика сбережения. Линия, выходящая из начала координат под углом 45°, является вспомогательной линией, которая показывает, что было бы, если бы весь доход полностью потреблялся (линия нулевых сбережений).

Линия потребления начинается не из нуля, а из некоторого уровня — автономного потребления (Са), не зависящего от уровня дохода. Автономное потребление необходимо, иначе общество погибнет (потребление должно покрывать хотя бы минимальный физиологический уровень). Автономное потребление – это потребление, обусловленное прожиточным минимумом. Далее потребление становится производным от дохода, и график потребления нарастает по мере роста дохода. Но в силу того, что потребление растёт медленнее, чем доход, приросты потребления оказываются меньше, чем приросты дохода: график потребления «закрывается».

Уровень дохода Y1 является единственным уровнем дохода, при котором весь доход полностью потребляется (точка нулевого сбережения). Левее от этого уровня наблюдается такой доход, который оказывается недостаточным для данного потребления, — это участок отрицательных сбережений, или жизнь в долг. Правее — доход, при котором потребление оказывается ниже его уровня и происходит формирование накоплений, т.е. образуются положительные сбережения. При этом если потребление относительно убывает по мере роста дохода, то сбережение относительно растёт: график «раскрывается». Графики потребления и сбережения взаимно симметричны, если за ось симметрии принять линию, проходящую под углом 45°. Чем больше склонность к потреблению, тем меньше склонность к сбережению, и наоборот.

Для рассмотрения основных макроэкономических взаимосвязей в кейнсианской модели необходимо включить в анализ категорию инвестиций, поскольку они являются одним из основных компонентов совокупного спроса. Инвестиции (investment, I) — долгосрочные вложения капитала в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы, инновационные проекты. Источником инвестиций выступают сбережения, поэтому важно представлять их взаимосвязь.

Для обеспечения макроэкономического равновесия необходимо, чтобы произведённый доход полностью использовался, т.е. чтобы инвестиции были равны сбережениям: S = I. Однако, с точки зрения кейнсианцев, проблема заключается в том, что сбережения и инвестиции могут осуществляться различными хозяйствующими агентами, которые заранее не обговаривают объём сбережений и объём инвестиций, т.е. потенциально заложено возможное несоответствие желания сберегать и желания инвестировать. Сбережения зависят, прежде всего, от уровня доходов, а инвестиции, прежде всего, зависят от уровня процентной ставки. Следовательно, равенство сбережений и инвестиций автоматически не достигается, и на практике возможны две неравновесные ситуации: 1) S(Y) >I(r); 2) S(Y)

Дата добавления: 2015-08-11 ; просмотров: 1620 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник