Тюльпаномания = биткоинмания?

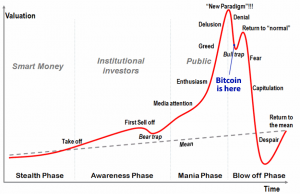

В последнее время вокруг биткоина ходит много слухов о скором его крахе, точнее резком обвале его стоимости и не без оснований. Глядя на то, с какой скоростью и до каких вершин биткоин взлетел с начала этого года, даже у человека без финансового образования возникнет ощущение неуверенности, что так не может продолжаться и дальше.

Напомним, в январе с.г. за одну цифровую монету давали в среднем $13, тогда как вчера цена за нее на бирже Mt.Gox превысила $1200, т.е. его стоимость увеличилась почти в 100 раз или прирост составил почти 10000% за 11 месяцев.

Биткоинмания поражает всех и каждого. То и дело в новостных лентах цитируются мнения политиков, экономистов, бизнесменов о развитии криптовалют, их пользы для общества, и других сопутствующих моментах. В то же время есть немало тех, кто, если и не возражает против использования криптовалют, то с опаской смотрит на скорость приращения их стоимости, указывая на наличие признаков раздутия пузыря, который в один момент может лопнуть.

Давайте вспомним один из показательных уроков в истории, когда в Голландии разразилась тюльпаномания, и сравним, есть ли у нынешней биткоинмании с ней какие-нибудь общие черты.

Тюльпаномания

В 1625 году за луковицу редкого сорта тюльпана давали 2000 флоринов. Флорин – это золотая монета весом около 3,5 граммов. Торговля ими была организована на биржах в крупнейших городах Голландии – в Амстердаме, Роттердаме, Харлеме и Лейдене. К 1635 году цена за луковицу достигла 5500 флоринов. В общей сложности к началу 1637 года цены на тюльпаны выросли в 25 раз. За три луковицы тогда можно было купить отличный особняк, а всего лишь за одну целую пивоварню.

В те дни разговоры ходили только вокруг тюльпанов, а их продавцы зарабатывали огромные деньги. Фактически развилась целая финансовая система. Возникли фьючерсные контракты, а затем и опционные сделки, т.е. покупатель получал право купить или продать луковицы по заранее определенной цене в будущем.

И вот в один прекрасный день в феврале 1637 года число продающих луковиц настолько превзошло число покупающих, что произошел резкий обвал цен. Началась биржевая паника, а за одну роковую ночь тысячи голландцев оказались банкротами.

Биткоинмания

1-го ноября 2008 года некто под псевдонимом Сатоши Накамото разослал по приватному криптографическому списку адресов свою работу. В ней объяснялась новая идея о цифровых деньгах. 3-го января 2009 года были созданы первые 50 биткоинов.

В отличие от традиционных валют биткоин не опирался на поддержку и правила Центральных банков, правительств или корпораций, а фактически зависел от негласного соглашения между участниками распределенной сети, каждый из которых имел одинаковое значение по отношению к другому. Теоритически децентрализованный самосовершенствующийся механизм гарантирует, что никакому индивиду, правительству или предприятию не удастся взять под контроль всю систему Биткоин или создать инфляцию. Количество биткоинов постепенно возрастает с заранее установленной скоростью, которая все уменьшается и уменьшается, предел которой равен нулю по достижении 21 млн. монет. Ожидается, что их полная выработка произойдет к 2140 году.

9-го ноября 2013 года на китайской бирже произошел существенный ценовой всплеск биткоина по отношению к юаню. Как сообщается на сайте BTC China, стоимость за одну монету взлетела на 53,6%. Аналогичный скачок был зафиксирована и в паре биткоин/доллар, выросший на 31,6%.

У многих возникли опасения относительно бушующего рынка биткоинов и его волатильности, полагая, что система Биткоин может быть очередной тюльпаноманией.

Общие черты тюльпаномании и биткоинмании

- Ни луковицы тюльпана тогда, ни биткоин сейчас не имеют универсальной ценности в использовании;

- Рост цен обоих был внезапным, скачкообразным;

- Оба являются предметом всеобщего обсуждения;

- Они не являются продуктом, специально созданным правительством.

Отличия

Несмотря на то, что тюльпанный пузырь лопнул, люди не знали истинных причин финансовой катастрофы. Суть обесценения луковиц была заложена не в высоких ценах, а в том, что они не были обеспечены достаточными ценностями.

Тюльпан не смог превратиться в валюту. Его принадлежность к товарам не отвечала требованиям, предъявляемым к средствам обмена или к средствам долгосрочного сохранения стоимости, как это было с ракушками, рожками и драгоценными камнями, которые впоследствии были вытеснены золотом и серебром.

К луковице тюльпана стали предъявлять требования как к деньгам, несмотря на то, что физически она им не соответствовала. В частности, луковицы были скоропортящимися, неодинаковыми и неделимыми. Вряд ли можно было бы найти хоть одну функцию денег, которую могли бы выполнять тюльпаны.

Ценность тюльпана как товара для использования весьма ограничена. На них можно любоваться, и их можно выращивать. Другими словами, даже если предприятие организует производство и распространению тюльпанов, его денежные потоки будут весьма лимитированы. Не всем людям нравятся тюльпаны. Когда цена на них значительно превзошла баланс спроса и предложения, крах был неизбежен.

Деньги являются универсальным товаром, который пришел на смену бартеру. Рожки, ракушки и перья играли роль денег в разное время в разных местах для того, чтобы удовлетворить двух главных критериям: средство обмена и средство сохранения стоимости. Для того, чтобы отвечать им, атрибуты денег должны быть следующими:

- Легко делиться;

- Не портиться (не разрушаться);

- Быть транспортабельными;

- Их количество не должно быть никем контролируемо.

При этом деньги должны отвечать всего двум требованиям: быть уникальными и незаменимыми для любого рынка. Возьмем, например, бриллианты. Они имеют ценность как украшения, и они имеют свойство сохранения стоимости, с учетом долгосрочного роста их цены. Вместе с тем они не делимы, поэтому не могут являться средством обмена. Таким образом, деньги должны иметь четыре свойства, чтобы соответствовать двум требованиям. Роковой дефект в одном их свойств приведет в конечном итоге к краху всей системы.

Биткоин играет роль виртуальной валюты. До тех пор пока цена на биткоин существенно не превысит его покупательную способность, его стоимость будет продолжать расти. Предположим, что общие запасы нефти на Земле составляют 21 млн. тонн. Если биткоин – деньги, тогда за одну монету можно будет купить 1 тонну черного золота. Если вдруг кто-то начнет предлагать за один биткоин 36 тонн нефти, это будет означать, что цена криптовалюты переоценена, а нефти – недооценена. Рынок может самостоятельно подстроится за счет ценовых различий. Так называемый дефицит ликвидности на самом деле не произойдет, т.к. просто цена на товар окажется не верной, а не нехватка денег. Таким образом, нет необходимости в Центральном банке или гибкой валюте. Пока спрос и предложения не достигли равновесия, цены на биткоин будут волатильны, то взмывая вверх к небесам, то падая камнем вниз.

Другими словами, если спрос на биткоины вдруг резко снизится или пропадет вовсе, цены на него также упадут, как это случилось с ценами на тюльпаны. Это будет тот случай, когда биткоин не сможет удовлетворить те четыре свойства, о которых говорилось выше. Биткоин ждет проверки и одобрения со стороны рынка. Если рынок, в конечном счете, примет биткоин, тогда теоретическая цена за одну монету должна составлять 1/21000000 от стоимости всех товаров, которые номинированы в этой криптовалюте. И если окажется, что цена за биткоин будет выше той, что получится исходя из этой формулы, то это будет означать пузырь покупательной способности, который рынок сможет отрегулировать сам.

Источник

«Тюльпаномания»: биржевой пузырь, которого не было

Научное издание Smithsonian опубликовало материал о том, что «тюльпаннную лихорадку», которую принято считать первым биржевым пузырём, выдумали голландские кальвинисты. Люди гнались за прибылью, но не настолько массово, как это описывается в учебниках и художественных произведениях. И эта гонка уж точно не вызвала крах экономики и промышленности. Мы подготовили русскоязычную адаптацию этой статьи.

Всеобщее безумие

Когда на Ближнем Востоке вырастили первые тюльпаны, весь мир сошёл с ума. Некоторые сорта стоили дороже золота. Существует легенда о том, что матроса обвинили в уголовном преступлении и посадили в тюрьму лишь за то, что он перепутал клубень редкого тюльпана с обычной луковицей и съел его на обед. Одна луковица редкого сорта Semper Augustus, с цветами из красных и белых лепестков, стоила, как особняк в фешенебельном районе Амстердама, с личным тренером и садом в придачу. Так как стоимость тюльпана на рынке выросла, началась волна спекуляции — торговцы подняли цены на луковицы до небес. А потом, как это обычно и происходит с биржевыми пузырями, рынок тюльпанов «лопнул», оставив сотни продавцов без выручки.

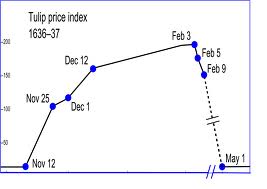

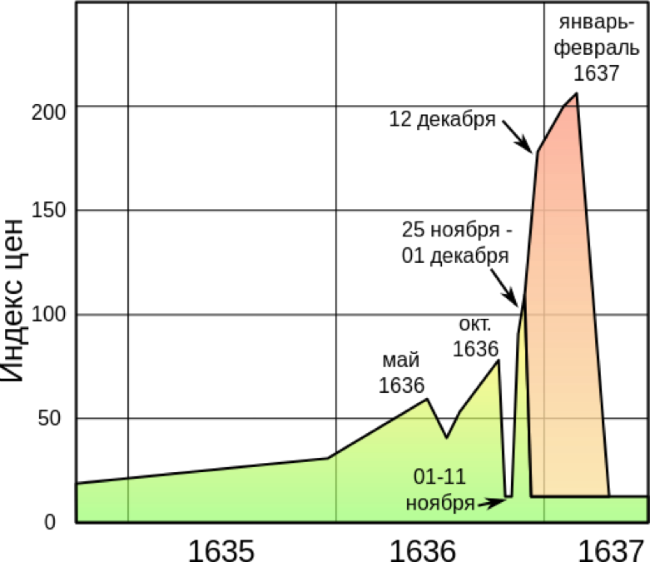

Динамика индекса фьючерсных (зелёным) и опционных (красным) цен на луковицы в 1635—1637 годы по Томпсону. Изображение: Wikimedia Commons

На протяжение нескольких десятилетий экономисты ставят историю про «тюльпаноманию» в пример опасности и нестабильности свободного рынка. Писатели и историки написали сотни книг про абсурдность событий. На эту тему даже сняли фильм, он называется «Тюльпаннная лихорадка», его сюжат основан на книге Деборы Моггч.

Есть только небольшой нюанс: эта история — неправда.

Чтобы понять правду, нужно разобраться в истории

Что же происходило на самом деле и как получилось, что история спекуляции тюльпанов в Голландии была настолько искажена? Энн Голдгар, профессор ранней современной истории Королевского колледжа Лондона, обнаружила правду, когда изучала архивы, для создания книги «Тюльпаномания: Деньги, честь и знания в Голландии Золотого Века».

«Я всегда шучу, что книга должна называться «Тюльпаномания: это скучнее, чем вы думаете», — говорит Голдгар, — людям нравится эта легенда, так как они думают, что могут извлечь из неё урок. Я считаю это мнение ошибочным».

Прежде чем ставить «тюльпанную лихорадку» в один ряд с пузырём Южного Моря, который случился в 1700-х годах в Англии, с железнодорожным пузырём XIX века, с пузырями доткомов и биткойнов, стоит изучить несколько доводов профессора Голдгара и понять, что происходило в голландском обществе на рубеже XVII века.

Стоит начать с того, что страна пережила крупный демографический сдвиг, во время войны за независимость с Испанией. В этот период купцы прибыли в крупные портовые города: Амстердам, Гарлем, Делфт и начали торговлю, в том числе знаменитую Голландскую Ост-Индийскую компанию. Это принесло огромный доход Голландии, даже несмотря на военное положение в стране. Во главе новой независимой нации стала городская олигархия, состоящая из богатых купцов, в отличие от других европейских стран той эпохи, которые контролировались дворянством. В результате новые лица, идеи и деньги помогли революционизировать голландскую экономику в конце 16 века.

Так как экономика изменилась, изменились социальные взаимодействия и культурные ценности. Растущий интерес к естественной истории и любовь к экзотике среди купечества вызвали рост цен на товары с востока, в том числе из Османской империи. Людям всех социальных классов пришлось развиваться в новых направлениях, которые появились с притоком новых товаров. Например, рыбный аукционер создал рукопись «Книга Китов» и эта работа позволила ему встретиться с президентом Голландии. Голландский ботаник Клузиус создал ботанический сад в Лейденском университете в 1590 году и тюльпан быстро поднялся на почётном месте.

«Дикорастущие тюльпаны, найденные в долинах Тянь-Шаня, начали разводить в Стамбуле в 1055 году, а в XV веке они уже стали символами османов. Например, у султана Мехмеда II было 12 садов с тюльпанами, на содержание которых требовалось 920 садоводов» — пишет в книге «Тюльпаны» Анна Паворд, корреспондент по садоводству интернет-издания The Independent.

Голландцы вывели, что тюльпаны могут быть выращены из семян и отростков материнской луковицы. Чтобы из семечки выросла луковица и цветок зацвёл, требуется от 7 до 12 лет. А уже созревшая луковица может стать тюльпаном через год. Особый интерес для ботаника Клузиуса и «тюльпановых спекулянтов» представляли «разбитые луковицы». Лепестки у тюльпанов, которые вырастали из этих луковиц, были не однотонными, а разноцветными. Предугадать, как будет выглядеть будущий цветок было невозможно. Натуралисты придумывали способы, как воспроизвести такие луковицы и бутоны, так как спрос на этот редкий вид постоянно рос. Как выяснилось позже, такой эффект получался из-за того, что луковицы болели. Они были хилыми и редко давали цветы.

«Высокая рыночная стоимость тюльпанов, про которую пишут авторы, изучающие «тюльпаноманию», была вызвана ценами на особо красивые «разбитые луковицы», — пишет экономист Питер Гарбер, — так как предугадать, как будет выглядеть цветок, проросший из такой луковицы, было невозможно, «тюльпаноманию» можно охарактеризовать, как азартную игру среди производителей, которые стремились вырастить бутоны всё более необычной раскраски».

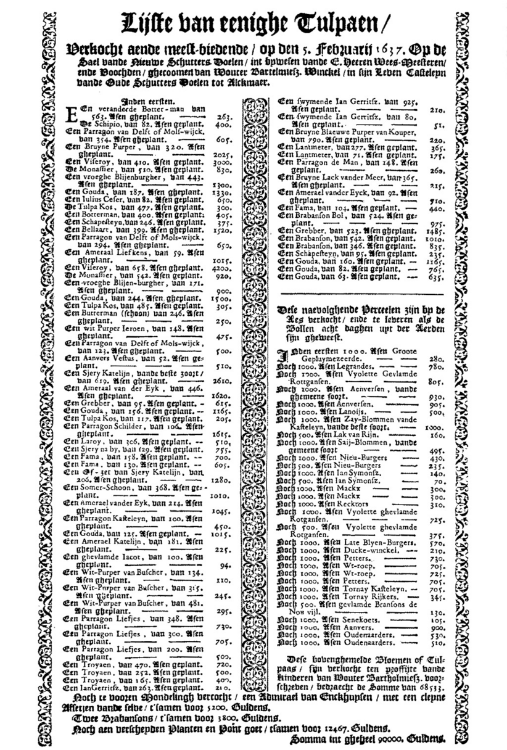

Печатный отчёт об итогах аукциона в Алкмаре 5 февраля 1637 года. Изображение: Wikimedia commons

Голландские спекулянты тратили все деньги на луковицы, а потом выращивали цветы, среди которых, возможно, только один принесёт прибыль. «Как предметы роскоши, тюльпаны хорошо вписываются в культуру больших капиталов и нового космополитизма» — пишет Голдгар. Тюльпаны требовали экспертности, опыта оценки красоты и экзотики и, конечно же, больших денег.

Начало легенды

Вот, где миф вступает в игру. Согласно популярной легенде, «тюльпаномания» охватила все уровни голландского общества в 1630 году. «Стремление голландцами обладать редкими луковицами было настолько большим, что обычная промышленность была заброшена, а население, вплоть до самых низших слоёв, стало торговать тюльпанами» — пишет шотландский журналист Чарльз Маккей в популярной работе 1841 года «Чрезвычайно популярные заблуждения и безумие толпы». Согласно этой работе, все, от самых богатейших купцов, до беднейших трубочистов, скупали луковицы тюльпанов и перепродавали их по более высокой цене. Больше всего компаний по продаже тюльпанов было в конце 1636 года, а в феврале рынок начал трещать по швам. Всё больше и больше людей разорялись, в надежде купить заветные луковицы, и всё больше торговцев, оставшись в долгу, становились банкротами. По крайней мере, так всегда считалось.

«На самом деле, в это были вовлечены немногие люди и экономические последствия были не настолько значительными, — пишет Голдгар, — я не смогла найти в архивах информацию о хотя бы одном одном банкроте. Если бы действительно было массовое уничтожение экономики, как говорит миф, найти данные не составило бы труда».

Эти доводы не означают, что всё в истории про «тюльпаноманию» вымысел. Торговцы действительно участвовали в бешенной торговле тюльпанами и платили немыслимые деньги за несколько луковиц. А когда покупатели не смогли заплатить торговцам столько, сколько заранее обещали, рынок развалился и вызвал небольшой кризис. Но только потому что это подорвало социальные ожидания.

«В данном случае, сложность состоит в том, что почти все рыночные отношения строились на доверии. Покупатели обещали выкупить луковицы у торговцев, а потом говорили «Мне всё равно, что я обещал это купить. Теперь этот товар мне не нужен». Суды не хотели в это вмешиваться и поэтому некому было заставить людей платить, за товар» — говорит Голдгар.

Но «тюльпаномания» не влияла на все слои общества и не вызывала крах промышленности. «Отсутствие данных о банкротах не позволяет сделать твёрдый вывод, но результаты проведённого исследования говорят о том, что спекуляция луковицами тюльпанов, была не настолько массовой и сумасшедшей, как принято считать» — пишет экономист Питер Гарбер.

Кто распространил миф?

Если «тюльпаномания» не была таким бедствием, зачем же её выставили в этом свете? Можно предположить, что в этом виноваты обиженные христианские моралисты. С большим богатством приходит волна социального беспокойства. «Невероятный уровень успеха вскружил им головы. Все невероятные истории, подтверждающие экономическую разруху: про моряка, брошенного в тюрьму и про трубочистов, пытающихся разбогатеть, пришли из пропагандистских брошюр. Их распространили голландские кальвинисты, боявшиеся, что тюльпановый бум приведёт к социальному гниению. Их убеждение, что это богатство было ужасным, дошло и до наших дней» — пишет историк Саймон Шам, в книге «Конфуз богатства: Интерпритация голландской культуры в Золотом Веке».

«Некоторые идеи неискоренимы, например та, что Бог не любит хитрецов и насылает на них чуму. Вот что могли сказать люди в 1630 году, — говорит Энн Голдгар, — идея, что хитрость — грех дожила до современного общества. Гордыня предшествует падению».

Голдгар не осуждает режиссёров и писателей, за неверную интерпретацию прошлого. Она недовольна неверными выводами историков и экономистов, которые те сделали в своих трудах, ещё больше распространив идею «тюльпаномании». «У меня не было никакой возможности узнать, что эта история — ложь, пока я не подняла старые архивы. Это было неожиданным сокровищем», — говорит Голдгар.

Источник