IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2017

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

В широком смысле инвестициями принято считать все виды материальных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в предпринимательскую деятельность.

Существуют три основные причины, обуславливающие необходимость инновационных вложений: обновление материально-технической базы, рост объема производства, переход к новаторским разработкам.

Главным условием для эффективного осуществления инновационного проекта считается необходимый учет специфики отраслевых объектов инвестирования. Так как это значительно воздействует на принятие инвестиционных решений. [2]

Инвестиционная политика предприятия обуславливается совокупностью управленческих решений, относящихся к методам привлечения и расходования ресурсов на инвестиционные цели. Основные направления инвестиционной стратегии основываются на классификациях источников инвестиций.

Любой их доступных источников финансирования инвестиционной деятельности содержит характерные черты, обуславливающие его положительным и отрицательным свойствам. Положительной стороной является действительность использования источников, их доступность, потенциальная емкость источника; экономическая эффективность использования и уровень риска пользования источника.[6]

Что бы предприятию удержаться на рынке в условиях конкурентной борьбы, необходимо регулярные нововведения во все области работы. По этой причине научные исследования и разработки и их внедрение в производство становятся в настоящее время значимым компонентом предпринимательской деятельности, а инновационная деятельность считается обязательным условием успешного развития предприятия.

Инновационная деятельность – это процесс, направленный на внедрение результатов научных исследований и разработок в предпринимательскую деятельность. Этот процесс может идти по следующим направлениям:

усовершенствование изготовляемой продукции и освоение новых видов;

внедрение в изготовление новейших современных технологий, оборудования, материалов;

внедрение в производство и управление информационных технологий;

применение новых способов и средств организации производства, работы и управления.[1]

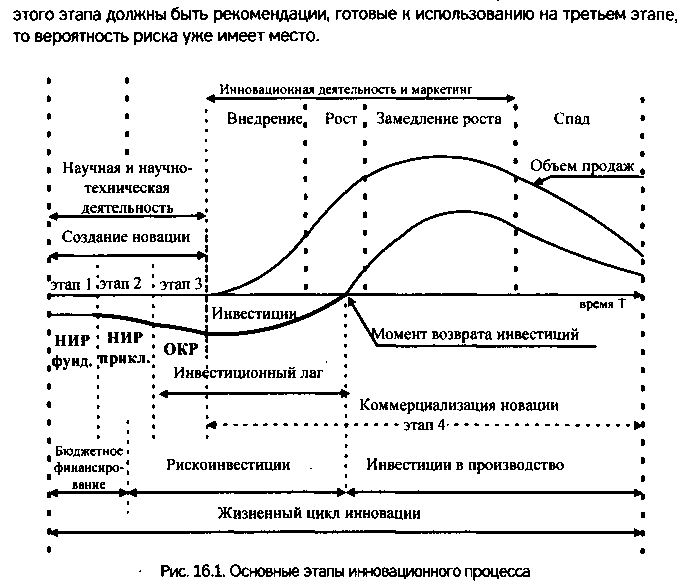

В общем виде инновационный процесс состоит из четырех этапов: первый этап заключается в проведении фундаментальных научных исследований и получении изобретения. На втором этапе осуществляются исследования прикладного характера, на третьем – экспериментальные разработки, а четвертый, заключительный, этап предполагает коммерциализацию полученного изобретения (начиная от запуска в производство нововведений).[3]

Инвестиционная деятельность предполагает индивидуальную форму работы предприятия, совершая вложение инвестиций и использование практических действий для большего извлечения доходов, а также для достижения нужного результата. Инвестиционная деятельность имеет характерные черты.

В первую очередь инвестиционная деятельность содействует увеличению производительности и эффективному росту деятельности предприятия, способствующей выполнению поставленных задах и успешному достижению стратегических целей, благодаря конкретным направлениям инвестирования.

Во-вторых, характеризуется отставанием получения инвестиционного эффекта от периода вложений инвестиций, то есть так называемого «лага запаздывания».

В-третьих, инвестиционная деятельность подразумевает под собой вложение в основном высокорисковых инвестиций в деятельность предприятия.

В-четвертых, при оценке инвестиционной деятельности и ее масштабности, объем измеряется показателем чистых инвестиций, представляющих собой разницу между валовыми инвестициями и суммой амортизационных отчислений, послуживших источником инвестиционных ресурсов.[5]

Инвестиционная и инновационная политика предприятия взаимосвязаны и взаимообусловлены, таким образом реализация нововведений непременно подразумевает установление источников их финансирования, т. е. доля вкладываемых ресурсов направляется на инновации. На развитие инновационных процессов на предприятии оказывают влияние много факторов, таких как: финансовые, научно-технические, социальные, правовые и другие. Одним из факторов, характеризующий инновационную динамичность предприятия, является государственная поддержка инновационной деятельности. Она гарантирует увеличение ВВП за счет освоения новой продукции и технологий, повышение конкурентоспособности отечественных товаров и развитие на этой основе рынков сбыта.

Главными источниками финансирования инновационной деятельности являются бюджетные и внебюджетные средства. Финансирование за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с инновационной политикой государства, её целями и потребностями. Внебюджетные средства самостоятельно привлекаются субъектами инновационной деятельности. Во многих странах мира финансирование производится параллельно как государством, так и частными инвесторами. В России в большинстве случаев роль инвестора берет на себя государство.[1]

По оценкам ряда высококвалифицированных экспертов, инновационная деятельность вносит до 70% в развитие современной экономической системы, что и определяет наукоемкость экономики.[9]

В 2013 году работа Российской венчурной компании (далее РВК) как государственного фонда фондов в содействием с частными инвесторами была сконцентрирована на наиболее 19 актуальных направлениях — формирование фондов посевной стадии, а кроме того отраслевых фондов по приоритетным направлениям. В наше время Российская венчурная компания анализирует инвестиционные предложения от нескольких десятков венчурных фондов и управляющих компаний. Большая часть заявок управляющих компаний нацелено на создание венчурных фондов ранней и посевной стадий, где их средний размер находится в интервале от 600 млн руб. до 1,5 млрд руб. РВК ориентирует свои усилия на создание фондов в авиации и космонавтике , при разработке технологий для жизни и здоровья , в области интеллектуальных информационных систем. Текущий инвестиционный портфель фондов РВК в целом сбалансирован с точки зрения соотношения риск или доходность как по отраслевым, так и по стадийным параметрам. В 2013 году Российская венчурная компания совместно с ОАО «РПКБ» создали первый фонд, ориентированный на трансфер технологий между гражданским и оборонным секторами — Фонд «Гражданские технологии ОПК». Оперативный запуск фонда позволил произвести две первые сделки с научно-техническими компаниями.[7]

Опираясь на данных о состоянии венчурного рынка в России, РВК в 2013 году обозначила главные направления в своей деятельности на 2014-2016 годы. Основная задача компании состоит в содействии корректировки 20 сформировавшегося рынка в соответствии с приоритетами развития российской экономики. Наравне с инвестиционной деятельностью, Российская венчурная компания поддерживает и развивает инновационную экосистему. Таким образом, в рамках проекта развития профессионализма в 2013 году Российская венчурная компания реализовала 16 проектов. Только через образовательные программы для стартапов прошло 12791 предпринимателей и ученых и 3987 стартапов. Программы были организованы совместно со 113 технопарками, инкубаторами и региональными экосистемными центрами. Реализованы специальные проекты для бизнес-ангелов и венчурных фондов, в которых приняло участие более 300 инвесторов.[6]

Невзирая на не очень благоприятные макроэкономические условия, в секторе инновационно-технологических субъектов хозяйствования формируются положительные направления, о чем свидетельствуют результаты рейтинга «Техуспех — 2013», поддержанного РВК. Средние темпы роста вошедших в него компаний составляют 71,9%. В большинстве стран рыночной экономики, успешно осуществивших модернизацию хозяйства, значительное влияние на развитие промышленности оказывает деятельность финансово-промышленных групп – метаструктур, обеспечивающих венчурное инвестирование. Эти метаструктуры, обладая транснациональным масштабом и универсальностью в областях деятельности, имеют в своих структурах необходимые подразделения и отдельные компании, обеспечивающие финансовыми и другими ресурсами другие предприятия. Необходимо сказать, что финансово-промышленным 21 группам за счет концентрации значительной части валового внутреннего продукта в своих руках, удается удерживать контроль над всей национальной экономикой, что придает им статус центров экономической власти.[8] Таким образом, опыт функционирования мировой экономики, связанный с тенденциями развития инновационных проектов в промышленности, для отечественной экономики может быть отчасти и не актуален. Но столь же ясно и другое, еще более важным является решение проблемы в какой мере такое развитие приемлемо для народного хозяйства, что, в свою очередь, обусловливает учет сложившихся основных тенденций глобальных преобразований в мировом хозяйстве.

Список использованной литературы:

Абрамов С.И. Инвестирование / С.И. Абрамов. — М.: Центр эко- номики и маркетинга, 2000. — 440 с.

Балдин К.В. и др. Инвестиции в инновации. — М.: ИТК «Дашков и Ко», 2008.

Ковалёв В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 2008.

Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. / Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2010. — 398с.

Пошиваленко Г.П. и др. Инвестиции. — М.: КНОРУС, 2009.

Проскурин В.К. Анализ и финансирование инновационных про- ектов: учебное пособие / В.К. Проскурин; под ред. И.Я. Лукасевича. — М.: Ву- зовский учебник: ИНФРА-М, 2012. — 112 с

Суров С.Ю. и др. Инвестиционный менеджмент. — М.: Приор-издат, 2008.

Федотова, Г.В. Управление рисками в инновационной деятельности предприятий / Федотова Г.В. // Финансы и кредит. — 2010. — № 41. — C. 27-33.

Источник

Особенности управления инновационными инвестициями предприятия. Управление инвестированием инноваций

В целях повышения эффективности управления инновационными инвестициями на предприятиях разрабатывается политика такого управления.

Политика управления инновационными инвестициями представляет собой часть общей инвестиционной политики предприятия, обеспечивающая эффективное формирование и финансирование инновационной части его нематериальных активов.

Формирование политики управления инновационными инвестициями предприятия осуществляется по следующим основным этапам.

1. Анализ состояния инновационных активов, используемых предприятием в предшествующем периоде.

Целью такого анализа является изучение динамики общего объема и состава используемых инновационных активов, их удельного веса в общем объеме нематериальных внеоборотных активов предприятия, системы показателей эффективности их использования.

2. Формирование общей потребности в инновационных инвестициях в предстоящем периоде в соответствии с используемой инновационной стратегией предприятия. Различают следующие четыре типа инновационной стратегии предприятия, которые определяют объем и виды его инновационных инвестиций:

• «Все новое — сам». Этот тип инновационной стратегии связан с деятельностью предприятий, самостоятельно разрабатывающих и первыми внедряющих инновации Общая потребность в инновационных инвестициях при этом типе инновационной стратегии формируется преимущественно за счет объема разработки новой научно-технической продукции в рамках самого предприятия и частично за счет приобретения патентов.

• «Быстрый второй». Суть этого типа инновационной стратегии заключается в том, что предприятие, наблюдая за инновационной деятельностью своих конкурентов быстро подхватывает и реализует осуществленные ими инновации. Общая потребность в инновационных инвестициях при таком типе инновационной стратегии формируется преимущественно за счет объема разработки научно-технической продукции в форме «инжиниринга» и частично за счет приобретения ноу-хау.

• «Отставание с минимальными затратами «. Этот тип инновационной стратегии заключается в том, что предприятие сознательно не осуществляет разработку своими силами новой научно-технической продукции, а ждет ее появления на рынке, используя ее впоследствии при существенном снижении стоимости ее приобретения. Общая потребность в инновационных инвестициях в этом случае формируется преимущественно за счет приобретения ноу-хау.

• «Заполнение пробелов». В основе этого типа инновационной стратегии лежит реализация лишь отдельных элементов инновационной продукции, имеющейся на рынке. Общая потребность в инновационных инвестициях в этом случае формируется в основном за счет объема приобретения неисключительных лицензий на ноу-хау и фрэнчайзинга.

3.

Выбор и оценка стоимости объектов инновационных инвестиций. Этот процесс осуществляется в два этапа.

На первом этапе в разрезе видов инновационных инвестиций, предусмотренных к реализации в соответствии с избранной стратегией, изучается предложение и формируются конкретные объекты инвестирования (приобретение ноу-хау, оплата инжиниринговых услуг и т.п.), требующие финансирования в предстоящем периоде.

На втором этапе производится оценка стоимости отдельных объектов инвестирования. Такая оценка базируется на следующих принципах: а) по научно-технической продукции, рыночная стоимость которой определена и зафиксирована продавцом, оценка осуществляется на основе цен предложения; б) по продукции, не имеющей аналогов (обычно специфические инжиниринговые услуги), оценка осуществляется на основе договорных цен, предварительно согласованных с исполнителем; в) по научно-технической продукции, разрабатываемой предприятием, оценка осуществляется по объему соответствующего капитального бюджета на ее разработку.

4. Определение потребности в инвестиционных ресурсах по отдельным этапам осуществления инновационной деятельности. Такие расчеты осуществляются с учетом общей стоимости объектов инвестиций и жизненного цикла инноваций. Он состоит из следующих стадий:

• разработка инновационного решения;

• первичное внедрение инновации в эксплуатацию;

• расширение внедрения инновации;

5. Определение эффективности инновационных инвестиций. Оно основано на использовании тех же показателей, что и по реальным инвестициям. Прибыль от внедрения инноваций рассчитывается методом прямого счета или методом разниц (разницы между суммой прибыли после и до внедрения инновации).

С целью обеспечения конкурентоспособности своей продукции каждый из участников рынка новшеств может принимать участие в следующих основных формах и методах:

- создание собственной базы, позволяющей выполнять научные исследования, проводить технические и экспериментальные работы;

- проведение всего комплекса работ по созданию и освоению новшеств на кооперационных основах с другими юридическими лицами;

- заключение договоров с другими организациями на проведение необходимых для освоения новшеств;

- приобретение лицензий на право производства новых товаров или оказание новых видов услуг;

- использование новой технологии после покупки новых средств труда и других достижений инновационной деятельности;

- приобретение нематериальных активов посредством эмиссии своих акций, облигаций или организация совместного производства, в котором используются нововведения.

Этапность проведения работ по созданию, использованию и финансированию новшеств можно проследить на примере составляющих жизненного цикла инновации, представленного на рис.

Как показано на рис., бюджетное финансирование осуществляется на первом (фундаментальные исследования) и частично на втором (прикладные исследования) этапах. Эти работы (исследования) проводятся на безвозвратной основе.

Прикладные исследования в основном финансируются за счет заказчиков и выполняются специализированными организациями. Так как конечным результатом этого этапа должны быть рекомендации, готовые к использованию на третьем этапе, то вероятность риска уже имеет место.

Но самым ответственным является третий этап, который должен завершаться опытно-конструкторской разработкой, готовой к внедрению в производство. Вероятность получения отрицательного результата и наличия значительного риска на этом этапе сравнительно велики. Работы третьего этапа чаще всего привязаны к условиям использования новшеств непосредственно у заказчиков. Их проводят специализированные организации (КБ, лаборатории) или специальные подразделения организаций-заказчиков.

На последующих этапах жизненного цикла инноваций осуществляется использование нововведений. На этих этапах проверяется конкурентоспособность новшества и оценивается его эффективность. На четвертом этапе (внедрение) еще требуются значительные инвестиции, но уже протекает процесс окупаемости. И на этом этапе может быть неопределенность в части признания новшества на рынке, а это, в свою очередь, связано с риском.

Зарубежная практика разработки и реализации нововведений указывает на огромную роль государства в регулировании этой сферы деятельности. Не отрицается важность такой работы и в России, но возможности нашего государственного аппарата ограничены из-за затянувшегося финансового и экономического кризиса.

Одно из важнейших направлений управления инновационной деятельностью является ее государственная поддержка. К числу важнейших форм такой поддержки следует отнести:

безвозвратное государственное финансирование отдельных направлений, программ и проектов инновационной деятельности;

возвратное, платное, но льготное государственное финансирование отдельных нововведений и возможно на конкурсной основе;

выдача государственных гарантий на получение кредитов в банках на разработку и использование отдельных новшеств;

создание технополисов и технопарков, обеспечивающих лучшие условия для проведения инновационной работы;

снижение государственных патентных пошлин для изобретений;

льготное обложение прибыли, получаемой при разработке и использовании отдельных НИОКР;

предоставление льгот местными органами власти (плата за пользование землей, некоторыми ресурсами и т.п.) при разработке и реализации нововведений.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник