Организация выкупа крестьянами своих наделов

. 2. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляется право выкупать в собственность усадебную их оседлость.

3. Приобретение в собственность крестьянами, вместе с усадебною оседлостью, полевых земель и угодий, отведенных им в постоянное пользование, допускается не иначе как с согласия помещика.

4. При приобретении крестьянами в собственность, вместе с усадебною оседлостью, полевого надела оказывается, в определенных сим Положением случаях, содействие от правительства посредством выкупной операции (выкупа). Содействие сие заключается в том, что правительство ссужает под приобретаемые на этом основании земли определенную сумму, с рассрочкою крестьянам уплаты оной на продолжительный срок, и само взыскивает следующие с них платежи как в счет процентов по выданной сумме, так и на постепенное погашение долга. Означенная сумма выдается помещику процентными кредитными бумагами, по коим правительство принимает на себя уплату процентов и капитала.

64. При приобретении крестьянами в собственность их надела по взаимному добровольному соглашению с помещиком, как без содействия, так и при содействии правительства, величина платежа за приобретаемые земли не ограничивается никаким определенным размером, а зависит единственно от усмотрения договаривающихся сторон: содействие же, оказываемое при сем правительством, заключается лишь в выдаче под приобретаемые земли определенной выкупной ссуды в установленных для нее в ст. 65 и 66-й размерах.

65. В основание для определения размера выкупной ссуды принимается денежный оброк, назначенный с крестьян в пользу помещика по уставной грамоте (на основании местных положений о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях), за предоставленный крестьянам в постоянное пользование усадебный и полевой надел. Если приобретается не полный по уставной грамоте надел, а часть оного, то для определения выкупной ссуды означенный оброк понижается соответственно уменьшению при сем надела и согласно правилам, установленным в помянутых местных положениях для исчисления денежных оброков.

66. Указанный в предыдущей статье годовой оброк за приобретаемую землю капитализируется из шести процентов, т. е. помножается на шестнадцать и две трети. Из исчисленной на сем основании капитальной суммы назначается в ссуду крестьянам для выдачи помещику, на основании ст. 4-й сего Положения, определенная часть, а именно: 1) при приобретении в собственность крестьянами полного по уставной грамоте надела — четыре пятых (т.е. 80 коп. на рубль), 2.) при приобретении надела уменьшенного — три четверти (т.е. 75 коп. на рубль).

113. Крестьяне, приобревшие в собственность землю при посредстве выкупной операции, обязаны вносить в казну ежегодно взамен следовавшего помещику за сию землю оброка по шести копеек на рубль с назначенной правительством выкупной ссуды впредь до погашения оной. Таковые платежи именуются выкупными. (. )

114. Выкупная ссуда погашается взносом выкупных платежей в продолжение сорока девяти лет со дня выдачи ссуды. (. )

Документы крестьянской реформы // Российское законодательство Х-ХХ вв. Т.7. С. 35-48, 140-145.

Источник

Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их.

Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их усадебной оседлости и о содействии правительства к приобретению сими крестьянами в собственность полевых угодий

1. В настоящем Положении излагаются правила: 1) о выкупе в собственность вышедшими из крепостной зависимости временно-обязанными крестьянами их усадебной оседлости, отдельно от полевых угодий; и 2) о содействии Правительства к приобретению теми же крестьянами в собственность, вместе с усадебной оседлостью, всего или части полевого надела, предоставленного им от помещиков в постоянное пользовние за определенные повинности.

2. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляется право выкупать в собственность усадебную их оседлость.

3. Приобретение в собственность крестьянами, вместе с усадебной оседлостью, полевых земель и угодий, отведенных им в постоянное пользование, допускается не иначе как с согласия помещика. .

9. Усадебная оседлость в каждом селении может быть выкупаема: или в полном ее составе, одновременно целым обществом, имеющим одну общую оседлость, или отдельно каждым домохозяином.

Примечание 1. Состав усадебной оседлости определяется в Местных Положениях о крестьянах.

Примечание 2. Крестьяне, усадьбы коих по предъявленному помещиком требованию будут подлежать обязательному перенесению, могу г выкупать лишь те усадьбы, которые будут устроены для них на новых местах, а не прежние. .

11. Определение размера выкупа за усадебную оседлость на основании добровольного соглашения, засвидетельствованного Мировым Посредником, в присутствии посторонних добросовестных в числе от 3-х до 6-ти, зависит вполне от договаривающихся сторон. От сего соглашения зависит также постановление всех условий относительно порядка и рассрочки платежей. Если же добровольных соглашений не состоится, то выкуп производится на основании правил, изложенных в нижеследующих статьях.

15. Для исчисления выкупной суммы за усадебную оседлость причитающаяся с нее по уставной грамоте часть оброка помножается на шестнадцать и две трети: таким образом, за каждый рубль ежегодного оброка, падающего на усадьбы, полагается выкупная сумма в 16 р. 67 коп.

32. Приобретение в собственность означенного крестьянского надела производится по взаимному добровольному между помещиком и крестьянами соглашению, коим определяется и размер вознаграждения помещика за приобретаемые земли, независимо от выдаваемой Правительством выкупной ссуды.

34. Выкупной «договор» о приобретении в собственность кресть-янского надела может быть заключен: 1) между помещиком и целым сельским обществом; 2) между помещиком и одним или несколькими домохозяевами в тех имениях, где существует участковое или подворное пользование землями.

Примечание. При приобретении земли в личную собственность домохозяевами, владеющими отдельными участками, не воспрещается им составлять товарищества для взаимного друг за друга поручительства в исправном взносе следующих с них за приобретаемую землю платежей.

35. Приобретение в собственность усадебного и полевого надела, отведенного крестьянам в постоянное пользование, может производиться по требованию одного помещика не иначе как целым сельским обществом, с соблюдением притом следующих условий:

1) помещик обязан предоставить крестьянам приобрести весь надел, следующий им, на основании Местного Положения о поземельном устройстве крестьян, в постоянное пользование за определенные повинности; — и

2) помещик должен ограничиться получением от Правительства выкупной ссуды в том размере и с теми условиями, кои установлены в настоящем Положении.

64. При приобретении крестьянами в собственность их надела по взаимному добровольному соглашению с помещиком, как без содействия, так и при содействии Правительства, величина платежа за приобретаемые земли не ограничивается никаким определенным размером, а зависит единственно от усмотрения договаривающихся сторон; содействие же, оказываемое при сем правительством, заклю-чается лишь в выдаче под приобретаемые земли определенной согласно ст. 4 и 27 сего Положения выкупной ссуды, в установленных для нее в ст. 65 и 66 размерах.

65. В основание для определения размера выкупной ссуды при-нимается денежный оброк, назначенный с крестьян в пользу помещика по уставной грамоте (на основании Местных Положений о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих зем- ^ях), за предоставленный крестьянам в постоянное пользование Усадебный и полевой надел. Если приобретается не полный по уставной грамоте надел, а часть оного, то для определения выкупной ссуды означенный оброк понижается соответственно уменьшению сем надела и согласно правилам, установленным в помянутых Местных Положениях, для исчисления денежных оброков.

66. Указанный в предыдущей статье годовой оброк за приобретаемую землю капитализируется из шести процентов, т. е. помножается на шестнадцать и две трети. Из исчисленной на сем основании капитальной суммы назначается в ссуду крестьянам, для выдачи помещику, на основании ст. 4 сего Положения, определенная часть, а именно: 1) при приобретении в собственность крестьянами полного по уставной грамоте надела — четыре пятых (т. е 80 копеек на рубль); 2) при приобретении надела уменьшенного на основании ст. 56—59,— три четверти (т. с. 75 копеек на рубль)

Примечание. Если крестьяне при совершении выкупной сделки внесут часть капитала, причитающегося в ссуду на основании сей статьи, то выкупная от правительства ссуда дается на остальную за тем часть.

68 (2). Если приобретение крестьянами в собственность их надела совершается по требованию одного помещика на основании ст. 35 и притом крестьяне приобретают весь свой земельный надел, то помещик не имеет права требовать от них каких-либо дополнительных платежей сверх причитающейся ему выкупной ссуды, обеспечиваемой Правительством; если же по заявлении помещиком означенного требования крестьяне пожелают приобрести не весь надел, а только часть оного, на основании примечания к ст. 35, то они обязаны вместе с заявлением такого желания внести в Уездное Казначейство дополнительный платеж, который должен равняться одной пятнадцатой части обеспечиваемой Правительством выкупной ссуды, исчисленной сообразно размеру приобретаемого крестьянами надела, на основании 2 пункта ст. 66.

70. Причитающаяся помещику выкупная ссуда, по вычете из оной банкового долга (буде таковой есть), назначается к выдаче государственными пятипроцентными банковыми билетами и выкупным свидетельством.

113. Крестьяне, приобревшие в собственность землю при посредстве выкупной операции, обязаны вносить в казну ежегодно, взамен следовавшего помещику за сию землю оброка, по шести копеек на рубль с назначенной Правительством выкупной ссуды впредь до погашения оной. Таковые платежи именуются «выкупными».

114. Выкупная ссуда погашается взносом выкупных платежей в продолжение сорока девяти лет со дня выдачи ссуды.

156. Крестьяне, приобревшие в собственность при посредстве выкупной операции отведенный им в постоянное пользование усадебный и полевой надел или . часть такового надела, поступают в разряд «крестьян-собственников» по утверждении выкупной сделки с того срока, в какой, на основании ст. 150, будет назначена к выдаче выкупная ссуда. Вместе с тем прекращаются все обязательные поземельные отношения их к помещику.

158. Крестьяне-собственники отправляют казенные и мирские повинности, как денежные, так и натуральные (в том числе и повинность рекрутскую), наравне с другими крестьянами, вышедшим из крепостной зависимости, и тем же порядком, как и сии последние.

160. Когда земля выкуплена целым сельским обществом, то признается собственностью всего общества, которое пользуется правом разверстки оной между своими членами. Как первоначальная верстка земли, так и всякие последующие переделы оной между крестьянами допускаются не иначе как по приговору, утвержденному по крайней мере двумя третями общего числа всех крестьян, имеющих право голоса на сходе.

165. До уплаты выкупной ссуды выдел участков отдельным домохозяевам из земли, приобретенной обществом, допускается не иначе как с согласия общества. Но если домохозяин, желающий выделиться, внесет в Уездное Казначейство всю причитающуюся на его участок выкупную ссуду, то общество обязывается выделить крестьянину, сделавшему такой взнос, соответственный оному участок, по возможности к одному месту, по усмотрению самого общества, а впредь до выдела крестьянин продолжает пользоваться приобретенною им частию земли в составе мирского надела без взноса выкупленных платежей.

Полное собрание законов.— Т. 36.— Отд. I, — № 36659.

Источник

Организация выкупа крестьянами своих наделов

Через пять лет после восшествия на трон, ровно день в день, то есть 19 февраля 1861 года, император Александр II подписал «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Этот документ вывел из крепостного состояния примерно 2/5 населения Российской империи. В первое же после указанной даты воскресенье царский манифест об отмене крепостного права был зачитан в церквях народу.

Условия реформы

На первом этапе, начавшемся сразу после обнародования Манифеста 19 февраля 1861 года, крестьяне получали личную свободу без всякого выкупа. Теперь они могли вступать в брак по собственному усмотрению, не спрашивая соизволения барина. Им разрешалось заключать самостоятельные сделки, заниматься независимой от помещика торгово-промышленной деятельностью, дозволялось переходить в другие сословия.

С первого же дня реформы крестьяне получили освобождение от работ, связанных с заготовкой «столовых запасов» помещику (сбор грибов, ягод, приготовление разнообразных варений, солений, напитков и многое другое, производившееся ранее бесплатно).

Согласно Манифесту, земля и под крестьянской усадьбой, и надельная полевая оставалась ещё в собственности помещика. Но крестьяне получали усадьбу и надел не в собственность. За право их использования они временно продолжали нести прежние повинности (отрабатывали барщину и платили оброки), то есть становились временнообязанными. Но помещики теперь не могли произвольно увеличивать барщину и оброк. Повинности, которые крестьяне продолжали отбывать за пользование невыкупленной барской землёй, объявлялись постоянными, неизменными. По завершении выкупа земли прекращалось состояние крестьян как временнообязанных, они переходили в положение свободных собственников.

При этом крестьяне не просто имели право, а были обязаны выкупить землю. Отказаться от земли бывший крепостной не мог. В свою очередь, и помещик не мог отказать крестьянину в выкупе. Величина выкупа не зависела от рыночной стоимости земли, а подчинялась правилу капитализированного оброка: за выкупленную землю крестьянин должен был заплатить сумму, которая при её помещении в банк давала бы собственнику земли доход, равный прежнему годовому оброчному платежу. Банковская ставка равнялась тогда 6% годовых, и если крестьянин раньше приносил помещику скажем, 15 рублей в год — значит, выкупная сумма за землю должна была составить 250 рублей. То есть сумма выкупа более чем в 16 раз превышала годовой оброк.

Все отношения между помещиками и крестьянами опосредовала община. Выходя из крепостной зависимости, крестьяне должны были остаться общинниками и сообща несли повинности перед государством. Сохранение вплоть до 1906—1910 годов общины, которая явно стесняла крестьянскую предприимчивость, диктовалось в первую очередь интересами казны: с помощью общинной круговой поруки было легче взыскивать недоимки и держать крестьян в узде патриархальных обычаев (см. главу «Круговая порука в сельской общине»).

Мировые посредники

Выкуп крестьянами земли у помещиков превратился в центральный элемент механизма реформы. Он начался через два года после её старта.

Процесс выкупа предварялся составлением уставной грамоты — специального документа, по сути, контракта между помещиком и крестьянином. Пока условия выкупа не были установлены окончательно, уставная грамота фиксировала масштабы повинностей крестьянина за временное пользование помещичьей землёй. Впоследствии в ней указывались размеры выкупа за усадьбу и надел, расположение выкупаемого надела и общая сумма выкупа.

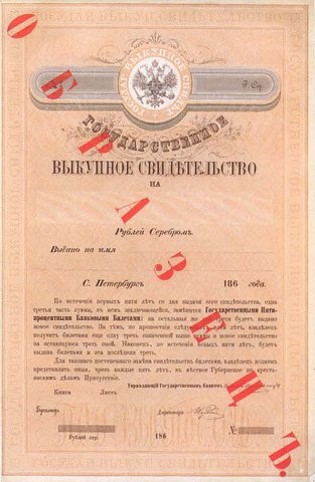

Образец государственного выкупного свидетельства, в которых выдавались ссуды на выкуп земли (1860-е годы)

Контроль подготовки уставных грамот было решено возложить на институт мировых посредников, которые появились ещё до начала реформы, в 1859 году. Они назначались Сенатом по представлению губернских властей из числа местных либерально настроенных дворян. Их главной функцией был контроль составления уставных грамот, помощь в примирении интересов помещиков и крестьян и в достижении ими договорных компромиссов. Наряду с разбирательством споров мужиков и бар мировой посредник осуществлял по отношению к крестьянам судебно-административную власть. Мировые посредники регулировали формирование органов крестьянского самоуправления, обладали правом утверждения сельских старост, волостных старшин, могли отменить решения крестьянского схода. Они были правомочны в случае необходимости назначать для крестьян штрафы и даже телесные наказания (20 плетей). Вместе с тем мировые посредники рассматривали крестьянские обиды на барина.

С началом выкупной операции главной задачей мировых посредников стало заверение соглашений между помещиками и временнообязанными об условиях выкупа земли.

Всего в начале 1860-х годов в России действовало около 1700 мировых посредников. Правительство со временем сочло существование данного института излишним и упразднило его в 1874 году. И действительно, среди мировых посредников оказалось немало деятелей передовых взглядов. Это бывшие декабристы А. Е. Розен и Г. С. Батеньков, петрашевцы Н. С. Кашнин и Н. А. Спешнев, видные либеральные деятели К. Д. Кавелин и братья Самарины, наконец, выдающиеся деятели науки и искусства — писатель Л. Н. Толстой, врач Н. И. Пирогов, биолог К. А. Тимирязев, физиолог И. М. Сеченов.

Отрезки и прирезки

Введение института мировых посредников, под чьим прямым влиянием составлялись уставные грамоты, было победой либерального крыла правительства. Победой же консервативных и реакционных кругов, желавших повернуть реформу так, чтобы она в максимальной степени отвечала помещичьим интересам, стало введение так называемых отрезков, то есть участков земли, которые были отрезаны от дореформенных крестьянских наделов в пользу земель помещика.

Это понятие было введено в законодательство под предлогом учёта местных природных и экономических особенностей. Европейская территория Российской империи делилась на три экономические зоны (полосы) — нечернозёмную, чернозёмную и степную. Внутри полос могло выделяться ещё несколько «местностей». Для каждой территориально-экономической единицы устанавливались нормы крестьянских наделов, причём для нечернозёмных и чернозёмных регионов — две («высшая» и «низшая»), а в степной полосе — одна («указная»). Низшая норма была в среднем втрое меньше высшей. По различным губерниям высшие крестьянские наделы составляли от трёх до семи десятин земли на душу мужского пола, низшие — и того меньше, от одной десятины до двух. Согласно законодательству, если надел превышал высшую или указную норму, помещик мог отразить излишек в свою пользу. Если надел был меньше низшей нормы, должна была последовать прирезка помещичьей земли в пользу надельной крестьянской.

В ходе реализации реформы отрезки стали правилом, прирезка — редким исключением. В итоге крестьяне потеряли примерно 20% дореформенного надельного фонда, причём в нечернозёмной полосе отрезки составили в среднем 10%, а в чернозёмной, где земля особенно ценна, — до 40% (в среднем — 26%).

Другой уступкой помещикам была норма, согласно которой после реформы помещик должен был сохранить за собой не менее 1/3 земли всего поместья. Если его доля оказывалась меньше, допускались отрезки даже при наличии у крестьян низшей надельной нормы.

Ещё одной, и существенной, уступкой помещикам стало законодательство о «дарственных» или «четвертных» наделах. С согласия крестьян помещик мог передать им в собственность ¼ часть их дореформенных наделов, причём бесплатно, а остальное забрать себе. Это была явная экономическая ловушка. Вести собственное хозяйство на столь мизерном наделе было невозможно, и вскоре сёла «дарственников» окончательно обнищали. Крестьяне вынуждены были брать помещичью собственность в аренду и расплачиваться своим трудом. В пореформенный период отрезки закономерным образом породили так называемые отработки.

Выкуп

По прошествии двух лет после 19 февраля 1861 года отдельные крестьяне и помещики составили, подписали и заверили у мировых посредников уставные грамоты. Более того, многие из них договорились о размерах будущих крестьянских наделов, включая вопрос об отрезках. Казалось, можно было начинать выкупную сделку. Но вспомним: выкупная сумма более чем в 16 раз превышала стоимость годового крестьянского оброка. Таких денег у крестьян, за редкими исключениями, не было. Правительство, понимая это, предложило выход: чтобы начать выкупную сделку, крестьяне должны внести только 20% выкупной суммы; остальное за них вносит государство. Долг крестьян помещику заменяется их долгом государству. Крестьяне должны погасить его в течение 49 лет, но при условии, что сумма долга ежегодно будет возрастать на рыночные 6%.

Согласно этой схеме, помещики должны были получить от государства эквивалент 80% выкупной суммы. Но к началу 1860-х помещики были у государства, что называется, в долгах как в шелках. К 1 января 1859 года 47 тыс. дворянских имений находилось в закладе, а при них числилось более 7 млн ревизских душ, то есть 2/3 всего крепостного крестьянства. На момент начала реформы в 1861 году дворянский долг казне составил около 120 млн рублей. Согласно проведённым обследованиям, помещики в итоге получили менее 2/3 первоначальных выкупных платежей. Остальное, не спрашивая их соизволения, государство направило на погашение дворянской задолженности казённым кредитным организациям.

В 1883 году государство перевело на выкуп всех оставшихся к тому времени временнообязанных (около 15%). Остальные крестьяне к указанному моменту уже вступили в выкупную сделку. В 1907 году под влиянием драматических событий Первой русской революции выкупные платежи были отменены — всего за пять–шесть лет до истечения 49-летнего выкупного срока. В итоге выкупных операций в 1883—1906 годах крестьянство с учётом процентов уплатило свыше 1,5 млрд рублей, что в 1,5 раза превысило номинальную сумму. При этом помещики получили менее 600 млн рублей. Остальное государство удержало с них за долги, компенсировало все свои расходы и потратило на собственные нужды.

В целом, как подчёркивают российские авторы, путь реформы 1861 года был тяжёл и мучителен для крестьян, поскольку в их интересах было получение земли и воли без всякого выкупа. Этот путь был неоптимальным и для помещиков, которые хотели либо освободить крестьян без земли, либо получить выкуп сполна: и за землю, и за личность крепостного. Но реализованный на практике компромиссный, медленный, требовавший наименьших усилий со стороны администрации путь был наилучшим с точки зрения самодержавия, поскольку полностью сохранял политическую власть монарха и его аппарата.

Уставная грамота Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, селения Баркина, помещицы генерал-лейтенантши Авдотьи Семёновны Ершовой

Составлена 15 февраля 1862 года (приводится с сокращениями и в обработке)

В деревне Баркине значится по 10-й народной переписи мужского пола душ крестьян — 44.

Из числа значащихся в крестьянах нe подлежат наделению землёю как отказавшиеся от оного. 5 душ.

Затем должны. получить в пользование поземельный надел 39 ревизских мужского пола душ.

Всей земли состояло в пользовании крестьян до обнародования Положения о крестьянах 214 десятин 1212 сажен.

Для местности, где находится селение, определён Местным положением о поземельном устройстве крестьян высший размер душевого надела — 4 десятины, а низший — 1 десятина 800 сажен; а по числу душ в селении: высший размер надела на всё крестьянское общество составлял бы 156 десятин, а низший — 52 десятины.

Хотя. в пользовании крестьян деревни Баркина должно бы остаться 156 десятин, но как всей удобной в имении земли с лесом значится по плану 214 десятин 1212 сажен, то по предоставленному владельцам праву на основании 20 ст. Местного положения удержать в своём распоряжении до одной трети всего количества крестьянам оставляется в постоянном пользовании 143 десятины 8 сажен, остальная же земля должна подлежать отрезке и поступить в распоряжение помещицы.

За предоставленную в пользование крестьян землю в количестве 3 десятин 1600 сажен на душу причитается на основании Положения оброка с каждого душевого надела по 8 рублей 62,5 копейки в год, а со всех 39 душевых наделов — 336 рублей 37,5 копейки серебром в год. Но как крестьяне до обнародования Положения платили со всего общества оброка 274 рубля 34 копейки, то на основании 170 ст. Местного положения они должны остаться при существующем оброке, что составит на каждую ревизскую душу 7 рублей 3,5 копейки в год.

Оброк крестьяне обязаны вносить в два срока: 1 марта и 1 октября по 137 рублей 17 копеек.

За исправное отбывание повинностей ответствует круговою порукою все общество крестьян на основании правил, установленных Местным положением.

К подлинной уставной грамоте генерал-лейтенантша Авдотья Семёновна Ершова руку приложила.

1862 года 20 октября уставная грамота деревни Баркиной мировым посредником 1-го участка Горбатовского уезда поверена. Подписал мировой посредник Бабкин 1862 год ноября 24 дня.

Уставная грамота Горбатовским уездным съездом утверждена.

Подписали: мировой посредник 2-го участка Беклемишев, мировой посредник 3-го участка Астафьев и мировой посредник 4-го участка Гутьяр.

Крестьяне не просто имели право, а были обязаны выкупить землю в течение девяти лет. В свою очередь, и помещик не мог отказать крестьянину в выкупе

К началу 1861 года дворянский долг казне составил около 120 млн рублей. Поэтому часть выкупных платежей государство направило на погашение задолженности дворян перед казёнными кредитными учреждениями

Источник