Психология управления временем

Состояние разработки проблемы — Дуайт Дэвид Эйзенхауэр — «Матрица Эйзенхауэра», Джозеф Джуран — «Принцип Парето» (1941), А.А. Любищев «Система учета времени Любищева» (1916-1972), Ноаха Милграма «Прокрастинация: болезнь современности» (1992), Стивен Кови «Управление временем по Франклину».

Управление временем — это действие или процесс тренировки сознательного контроля над количеством времени, затраченного на конкретные виды деятельности, при котором специально увеличиваются эффективность и производительность [1].

Дефицит рабочего времени — нехватка временного ресурса, вызванный неправильной организацией своей деятельности, что приводит к спешке, затягивание выполнения работ, некачественной работы, что существенно влияет на эффективность и результаты работы всего предприятия [1].

Современная научная организация труда (НОТ) предлагает использовать такие методы для управления временем: 1. Составление планов дня с помощью метода «Альпы» 2. Установление приоритетов с помощью анализа ABC 3. Ускоренный анализ по принципу Эйзенхауэра.

Специалисты по тайм-менеджменту считают, что проблема вовсе не в нехватке времени, и выделяют такие проблемы [2]

1. Важность. Времени всегда не хватает на важные дела, поэтому необходимо правильно распределять дела на срочные и важные и вообще не нужны. Совет: использовать матрицу Эйзенхауэра.

2. Объемы. Планировать было так же плохо, как планировать много. Поэтому необходимо адекватно относиться к планированию своего дня. С этой целью можно воспользоваться системой учета времени Любищева.

3. Эмоции. Очень часто сосредоточиться на выполнении важных задач нам мешают эмоции. Совет: научиться отгораживаться от посторонних мыслей (выключить телефон, закрыть окна и т.д.).

5. Рутинная работа. Очень часто сосредоточиться на важном, главном мешает большое количество мелких рутинных задач, в результате чего теряется время на выполнение важной работы. Совет. Стараться делать рутинную работу как только она появиться и использовать для этого образованные интервалы времени между большой работой.

6. Мотивация. Очень вероятно, что люди слишком долго «раскачиваются» и работают медленно из-за низкой мотивации.

Но психологи в отличие от специалистов по тайм-менеджменту утверждают, что результат нехватки времени — это результат психологической болезни.

Прокрастинация — понятие в психологии, обозначающее склонность к постоянному «откладыванию на потом» неприятных мыслей и дел, проявляется в том, что человек, осознавая необходимость выполнения вполне конкретных важных дел (например, своих должностных обязанностей), игнорирует эту необходимость и отвлекает свое внимание на бытовые мелочи или развлечения. [1].

Впервые исторический анализ феномена прокрастинации был сделан в работе Ноаха Милграма «Прокрастинация: болезнь современности» (1992). А широкие научные дискуссии о данном феномене начались двадцатью годами ранее. Однако упоминания о прокрастинация и описания этого явления можно встретить гораздо раньше, в том числе в работах времен расцвета индустриальной революции в середине XVIII века, и в Оксфордском словаре 1548 года. Более глубокие исторические исследования показали, что еще римский консул Марк Цицерон в 40 году до н. е. жаловался на проявления прокрастинации в высших кругах власти; Гесиод, греческий поэт, в 800 году до н. е. пишет о «откладывают на завтра».

Таким образом, можно сделать вывод, что прокрастинация была всегда. Но в конце XX века актуальность проблемы возросла настолько, что появилась необходимость ее изучения, были созданы теории и методики измерения уровня прокрастинации, техники ее ослабление.

1. Беспокойство. По этой теории, единственной и основной причиной прокрастинации является чувство беспокойства, стресс. Одним из источников беспокойства является страх перед будущим: переживания за невыполненную работу, не оправданы усилия подобное. Другой источник — перфекционизм, что проявляется в попытке достичь совершенства, концентрации на деталях и игнорирование ограничений по времени. Перфекционисты также часто получают удовольствие от крайних сроков, от еще большего давления обстоятельств.

2. Самоограничение. По этой теории, прокрастинатор ограничивает себя из подсознательного страха стать успешным, выделиться из массы и показать себя лучше, чем другие.

3. Неповиновение (дух противоречия). Согласно данной теории, людей раздражают навязанные роли, программы, планы, и они откладываем дело, чтобы продемонстрировать окружающим, руководству, миру свою самостоятельность и способность действовать в соответствии со своим собственным решением.

4. Теория временной мотивации. Согласно этой теории, субъективная полезность действия (Utility), которая и определяет желание человека его осуществлять, зависит от четырех параметров: уверенности в успехе (Expectancy), ценности, то есть предполагаемого вознаграждения (Value), срока до окончания работы (Delay) и уровня нетерпения, то есть чувствительности к задержкам (G). Человек считает более полезным дело, если уверен в его удачном завершении и ждет его результатам большого вознаграждения. Напротив, субъективно менее полезными кажутся дела, до завершения которых осталось еще много времени. Кроме того, чем больнее мы переносим задержки, тем менее полезными нам кажутся дела, на завершение которых требуется некоторое время.

В рамках дисциплины «Time management» («Управление временем») существует целый ряд методик, позволяющих в большей или меньшей степени снизить уровень прокрастинации.

1. Категоризация использования времени. Эта техника рекомендуется для людей у которых не возникает особых проблем в борьбе с прокрастинация, ее автор Люси Макдональд рекомендует ссылаться на идеи Дуайта Эйзенхауэра и Стивена Кови автора методики Franklin Time Management («Управление временем по Франклину») [3].

2. Воспитание трудолюбия. Человеку следует поддерживать позитивный настрой, находя позитивный настрой от выполнения любого предыдущего действия. Вариантом этой техники будет составление расписания, в котором центральное место занимают не дела с перерывами на отдых, а отдых, перемежающийся с делами.

3. Распределение усилий. Эта техника знакома всем спортсменам — необходимо научиться распределять свои силы, планировать свою деятельность так, чтобы все задуманное было осуществлено без надрыва. Энергия тратится впустую, если мы не осуществляем то, что запланировали, и планируем то, чего никогда не осуществим. Поэтому суть техники можно выразить следующими словами — не планируй вперед, если есть незаконченные дела.

Но необходимо акцентировать внимание на 2-х методиках борьбы с прокрастинация, которые в основном не используются в научном тайм-менеджменте.

4. Планирование дел. Одной из полезных для борьбы с прокрастинации методик планирования является Getting Things Done, GTD («Доведение до результата» или «тайм-драйв»), разработанная Дэвидом Алленом в 2002 году — методика повышения личной эффективности. Идея методики: стресс возникает, из-за необходимости постоянно помнить о множестве дел различной важности и срочности. Поэтому необходимо разгрузить мозг, перенеся все планы на внешние носители, распределить их по категориям (текущие, проекты, постоянные обязанности и т.п.), важности и срочности [4]. GTD не относят к тайм-менеджменту.

Методология GTD. В тайм-менеджменте приоритеты обычно играют центральную роль. GTD предлагает 2 других элемента — контроль и видение, используя три базовые модели:

1. Управление рабочим процессом; (используется для, того чтобы взять под контроль все задачи и поручения) состоит из пяти фаз: сбор; обработка; организация; осмотр; действия.

2. 6-уровневая модель обзора работы; используется для видения перспективы задач и поручений. По восходящей линии — текущие дела; текущие проекты; круг обязанностей; ближайшие годы (1-2 года) пятилетняя перспектива (3-5 лет) ; жизни.

3. Естественный метод планирования; Аллен отмечает, что первых двух моделей достаточно для получения контроля и видения. Однако существуют случаи, которые требуют более глубокого обдумывания и размышления. Для этого используется третья главная модель. Модель планирования состоит из 5 стадий: определение цели и принципов; видение желаемых результатов; мозговой штурм, организация, определение следующего конкретного действия.

GTD облегчает этот процесс, основываясь на хранении, отслеживание и использовании подробной информации, связанной с задачей, которая выполняется.

В качестве материальных носителей информации Аллен предлагает использовать систему «43 папок», 31 из папок используется на каждый день месяца и 12 на каждый месяц года. Для удобного поиска и структурирования информации, Аллен рекомендует, использовать папки, таким образом, чтобы все документы, относящиеся к одному проекту, находились в одном месте. Даже если к проекту принадлежит лишь один документ.

Электронные носители. До 2008 года состоялся «виртуальный взрыв» и элементы системы GTD поддерживали уже около 100 приложений. Некоторые из таких приложений Things, Remember The Milk, OmniFocus, MyLifeOrganized и LeaderTask.

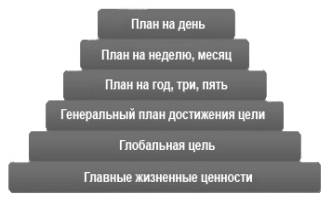

5. Управление целями. Системы хронометража, которым учат на курсах управления временем, «направлены назад» — это учет уже использованного. Система Франклина «направлена вперед» — она работает с тем, что должно быть сделано. Визуально выглядит ступенчатой пирамиды, а процесс ее применения — как процесс строительства этой пирамиды, состоит из:

1) Главные жизненные цели (чего хочет от жизни) — список жизненных ценностей;

2) Глобальная цель (достойная цель творческого человека) — цель жизни, максимум которого хочет достичь человек;

3) Главный план достижения цели — поставив перед собой цель, следует составить генеральный план достижения цели;

4) Долгосрочный план (на год) — промежуточный план с указанием конкретных целей и конкретных сроков.

5) Долгосрочный план — план на срок от полумесяца до 3-х месяцев, будет исходным для осуществления долгосрочного плана; (см. рис. 1)

Рис.1. Пирамида Системы Франклина

6) План на день. В рамках одного дня Франклин использовал другой способ управления временем. Все задания делятся на три категории: первоочередные, второстепенные и малозначительные. (см.рис.2)

Рис.2. План на день по Франклину

Все планы необходимо периодически пересматривать и раз в необходимо критически взглянуть на поставленную глобальную цель. Многие, те кто применял систему Франклина, отмечают, что она помогает значительно повысить эффективность работы. Одновременное использование системы Франклина и любой системы хронометража позволяет взглянуть и «вперед» и «назад».

Вывод. С точки зрения борьбы с прокрастинации вышеупомянутые системы «управления по Франклину» и GTD, не гарантируют стопроцентного результата, но они необходимы для того, чтобы при выполнении любого действия люди хотя бы отдаленно, в перспективе, представляли, для чего (в масштабах всей жизни) это делается и на что влияет. Люди учатся понимать, чего они хотят, чего добиваются, что нужно для этого сделать, каждое действие наполняется конкретным личным содержанием, в результате люди реже откладывает по-настоящему важные дела.

1. [Електронний ресурс] — Режим доступа: http://Wikipedia.org

2. [Електронний ресурс] — Статья: Марина Тумовская: Нехватка времени — Режим доступа: http://womanwiki.ru/w/Нехватка_времени

3. Lucy Macdonald, «Learn to make time», 2006. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM): цвет. ; 12 см. — Систем. Требов.: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2003. – Название с контейнера.

4. Аллен Д. Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса = Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. — М.: Вильямс, 2007. — С. 368. — ISBN 978-5-8459-1234-3.

Источник

Психологическое время

Кроме этого, понятие психологическое время затрагивает такие категории, как понимание конечности жизни или ощущение безвременья, возрастных этапов (время в которых также тянется с различной скоростью), а также существования всего земного и исторической связи событий.

Психологическое время личности касается не только индивидуального пути, но также последующих и предыдущих поколений, ощущение непрерывности событий или их кластерной последовательности. Каждый человек оценивает время собственной жизни неотрывно от культурного и общечеловеческого контекста, пережитых событий и исторических моментов, значимых для личности. Психологическая минута редко соответствует тому, что отмеряет секундная стрелка, а в зависимости от настроения меняется либо в более продолжительное время, либо субъективно укорачивается.

Понятие психологического времени

Психологические особенности восприятия времени подвергаются изучению особенностей и механизмов этого феномена длительное время. Само понятие психологическое время всегда подразумевает исключительно субъективное восприятие временного промежутка человеком. Напрямую ощущение скорости течения времени связано с уровнем интереса человека к происходящему, выполняемой деятельности или собеседнику. Многочисленные наблюдения показывают, что при интересе к происходящему человек не замечает, как проносятся часы, но при скуке или негативе одна минута может казаться вечностью. Наблюдалась разница восприятия времени в зависимости от возраста, так у детей один день может быть равноценен целому году, тогда как во взрослом возрасте целый год может промелькнуть, как один день.

Космическое время является постоянным и непрерывным, в то время как психологическое время может замедляться или ускоряться, как перемотка фильма. Непрерывность происходящего или отрывочность времени может говорить о душевном состоянии человека, возможных психических и физиологических нарушениях. Некоторые объясняют это провалами в памяти или выборочным запоминанием, но если для человека время часто прерывается и поток событий не связан с категориями прошлого и будущего, то это свидетельствует о неврологических нарушениях (обычно поражения правого полушария). Вариант, когда время прерывается, но отсутствуют органические поражения, может указывать на серьёзный жизненный кризис, психологическую травму, определённый душевный надлом.

Тесная связь ощущения времени рассматривается в психологии, поскольку напрямую влияет на переживание конечности жизни, экзистенциальное понимание её смыслов или тупика сложившейся ситуации. Психологическое время человека является критерием гармоничности жизни и личности – чем равномернее оно течёт, чем меньше в нём разрывов, тем больше смысловых и ценностных связей во всей жизни человека.

В социально-культурном аспекте умение воспринимать и анализировать прошлое и будущее необходимы для непосредственного индивидуального самоосознания личности самой себя, как части единого большого процесса. Умение сравнивать себя с остальными во временном контексте и историческом ракурсе даёт понимание конечности собственной жизни и вариантов её продолжительности, что в итоге непосредственно влияет на построение жизненного пути, выбор целей и смыслов.

Возрастные кризисы наступают тоже не по паспортному возрасту, а по психологическому. Так в межличностных отношениях человек может ощущать себя на сорок, среди друзей на двадцать, а на работе на тридцать пять. Это всё обуславливается эмоциональным состоянием, социальным окружением и присутствующими требованиями.

Механизмы восприятия времени

Восприятие времени обусловлено определёнными механизмами и факторами, поскольку отдельного органа восприятия не существует, как например визуального или обонятельного. Из главных субъективных факторов и закономерностей выделяются те, зависящие от степени наполненности отрезка и увлечённости. Когда на единицу времени выпадает высокая плотность событий и они все крайне интересны субъекту, то такой промежуток в непосредственном переживании воспринимается короче, чем объективное время.

Наоборот происходит при монотонной деятельности, отсутствии событий или же при отсутствии интереса к происходящему. Когда пережитое оценивается по прошествии времени, то там где было больше событий и больше интереса, человеком оценивается, как более длительный период. То время, которое было потрачено без увлечения или в ожидании, потом воспринимается значительно короче, обесценивается. В данной закономерности одну из ключевых ролей играет переключение внимания – чем больше моментов переключения, тем длиннее воспринимается отрезок, поэтому, чем разнообразнее события и деятельность, тем быстрее время ощущается в настоящем (не происходит переутомления внимания) и тем больше растягивается при оценке (из-за множественности событий).

Влияние эмоциональных переживаний на протяжении временных отрезков способно их укорачивать или удлинять. Свойство психики состоит в том, что все негативные эмоции переживаются субъективно дольше, а позитив наоборот сжимается. Это связано с потребностью избавления от неприятного и получения радости – психика не приспособлена к длительному переживанию страха или боли, поэтому удлиняется восприятие этих переживаний, чтобы быстрее были предприняты попытки изменения ситуации.

Изначальное ощущение времени формируется на основе цикличных явлений окружающей среды – восходы солнца, смена времён года, особенности жизни и реакции организма. Именно такая цикличность изначально позволяет человеку приобрести базовые навыки примерного ориентирования во временном пространстве. Потом подключаются описанные ранее механизмы наполненности и интереса деятельности.

Со временем восприятие времени начинает меняться, поскольку любое событие, его длительность личность соотносит с предыдущим опытом. Так студенты начинают ориентироваться, когда закончится пара или вставать на работу без будильника. Но потом это соотнесение изменяется, поскольку текущие промежутки соотносятся не только между собой, но со всем прожитым периодом. Именно этим объясняется ощущение, что с возрастом время течёт быстрее. Один год у трехлетнего ребенка – это треть его жизни, а может и половина, если младенчество он не помнит. Но год в восприятии пятидесятилетнего человека составляет очень мизерную часть, сравнимую с неделей жизни для ребёнка.

Проблема времени в психологии

Проблематика изучения и самого понятия времени в психологии упирается в противоречивость различных концепций, гипотез. Несмотря на то, что восприятие времени широко изучается, единого мнения не только о механизмах, регулирующих эту категорию, но также и в определении самого термина нет. Этот феномен пытаются изучить под различными концепциями, основные направления которых сводятся к восприятию человека как биологическое, социальное и духовное существо. В попытках соединить все эти три уровня вместе с восприятием трёх временных категорий (момента происшествия, длительности и непрерывности) производятся исследования, пытающиеся охватить все переменные.

В любом варианте нет окончательной позиции относительного того, как именно формируется временное ощущение, что является наиболее значимым или хотя бы первичным среди влияющих факторов. В идентичных ситуациях на первый план может выходить, как насыщенность деятельности, так и эмоциональные переживания. Особенности оценки времени нельзя сводить только к перечисленным категориям, поскольку на разных возрастных этапах меняется возможность человека соизмерять временной отрезок со всей прошлой жизнью. А значит, данные полученные относительно одного и итого же испытуемого с разницей в полгода будут отличаться настолько же, как при сравнении разных личностей. Для того чтобы измерить или изучить какое-то явление требуется ряд констант, время при этом остаётся динамической категорией, изменяющей как испытуемого, так и исследуемого в процессе своего же изучения.

Состояние здоровья, подвластность изменения окружающей среды и даже съеденный завтрак могут оказать влияние на результаты восприятия времени. Биологические показатели, влияющие на скорость обменных процессов, в итоге влияют на соотношение временных показателей. Возможность учитывать все факторы – от генетических и социальных, до ситуативных и погодных оказывается физически невозможным. Неопределённости в изучении добавляет понимание того, что невозможно изучение психологического времени одного человека без учёта исторических масштабов и восприятия человеком общечеловеческого времени, но как соединить данные категории остаётся открытым вопросом.

На определённом моменте возникают дополнительные моменты о коллективном бессознательном, а также тех категориях, которые признаются только в околопсихологических и эзотерических кругах. Некоторые моменты объясняются физикой и указывают на возможность проживания прошлого в настоящем, что еще больше запутывает исследователей, поэтому имеет смысл ограничиться жёсткими рамками, не дающими полноценных ответов для раскрытия понятия.

Автор: Практический психолог Ведмеш Н.А.

Спикер Медико-психологического центра «ПсихоМед»

Источник