- Государственные ценные бумаги (10)

- Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

- Доходность ценных бумаг. Основные методы оценки и прогнозирования

- Какие бумаги потенциально самые прибыльные

- Формулы расчёта доходности ценных бумаг

- Ожидаемая доходность ценных бумаг

- Оценка доходности на основе математического ожидания

- Оценка доходности на основе исторических данных

Государственные ценные бумаги (10)

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

1.3. Определение доходности государственных ценных бумаг

Индикатором развития рынка ценных бумаг является их доходность. Исходной базой для определения доходности облигаций, сертификатов и других ценных бумаг служит их цена.

Облигации имеют следующие виды цен: нарицательную (номинальную), выкупную и рыночную.

Номинальная цена напечатана на облигации (цена эмиссии), она служит базой для начисления процентов и дальнейших перерасчетов цен.

Выкупная цена – это цена, по которой эмитент выкупает облигацию. Она может совпадать и не совпадать с номинальной ценой, это зависит от условий займа.

Рыночная цена (курсовая) формируется на рынке ценных бумаг и зависит от сложившейся на нем ситуации (спроса и предложения).

Для государственных облигаций характерна периодическая выплата дохода в виде процентов. Выплата производится по купонам – вырезным талонам с обозначенными на них цифрами купонной ставки. [2, с.67]

Процентная ставка может быть нескольких видов:

Фиксированная ставка , то есть точно установленная по своей величине. Обычно она определяется в условиях отсутствия инфляции.

Плавающая ставка . Облигации с плавающей ставкой выпускаются в условиях инфляции, обесценения денег и вследствие этого утраты кредиторами интереса к облигациям с твердым процентом. Чтобы учесть темп инфляции, государство начинает выпускать облигации с плавающей ставкой процента (плавающим купоном). В этом случае размер процента по облигации зависит от уровня ссудного процента.

Облигации со ступенчатой процентной ставкой – процесс изменения ставки процента дифференцирован по годам займа. Данный метод установления процентной ставки может сочетаться с индексацией номинальной курсовой стоимости облигаций (повышение ее по мере роста инфляции).

Облигации с нулевым купоном и миникупоном. Облигации такого вида называются беспроцентными и малопроцентными. В том случае, когда выпускаются облигации с нулевым купоном, курс эмиссии устанавливается ниже номинального на величину скидки. Облигации с миникупоном представляют собой переходный тип к нулевому купону. Купонный доход у них ниже обычного, но и скидка с эмиссионной цены меньше, чем у облигации с нулевым купоном.

При определении доходности облигаций следует прежде всего найти ее исходную базу – номинальную цену, которая равна: [2, с.67]

где З – сумма займа,

К – количество эмитируемых облигаций.

Цена первичного размещения облигаций, или эмиссионная цена, иногда не совпадает с номинальной, тогда возможны два варианта:

эмиссионная цена меньше номинальной цены, такая цена называется дисконтной, или ценой со скидной;

цена эмиссии больше номинальной цены, а значит ценная бумага размещена с премией.

При продаже долгового обязательства на вторичном рынке возникает рыночная цена, курс которой можно определить как отношение этой цены (РРЫН) к ее номинально величине:

где К ЦЕНЫ – курс цены.

Приобретая облигацию или сертификат, инвестор покупает их по эмиссионной или курсовой цене, а погашаются он, как правило, по номинальной. В зависимости от условий займа эти цены могут не совпадать. Разница между ценой погашения и ценой приобретения ценной бумаги дает величину прироста или убытка капитала за весь срок займа.

Если погашение облигации производится по номиналу, а куплена она с дисконтом, то инвестор в итоге имеет прирост капитала:

ΔД = PНОМ – РДИСК, ΔД>0.

Доходность облигации в этом случае выше, чем обозначено на купоне.

Если облигация куплена по цене с премией, то при погашении этой бумаги ее владелец терпит убыток:

ΔД = PНОМ – РПРЕМ, ΔД ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. Виды российских государственных ценных бумаг

Динамичное развитие рынка ценных бумаг в России ведет не только к увеличению его объема, но и к расширению перечня долговых обязательств. Это в полной мере относится к рынку государственных ценных бумаг, отличающихся высокой надежностью, ликвидностью и налоговыми льготами.

До сих пор государственные ценные бумаги по своим масштабам преобладают на фондовом рынке в России. На их долю приходится более 80% рынка ценных бумаг.

Активно использовать рынок ценных бумаг для привлечения средств в государственную казну заставило то обстоятельство, что дефицит государственного бюджета не должен покрываться путем дополнительной денежной эмиссией, ибо только на этом пути стало возможно постепенное снижение инфляционных процессов в российской экономике первой половины 90-х годов. [7, с. 26]

С 1992 года с целью привлечения денежных ресурсов и покрытия растущего дефицита федерального бюджета были выпущены следующие государственные ценные бумаги:

государственные долгосрочные бескупонные облигации (ГДО);

государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО);

государственные среднесрочные облигации;

государственные казначейские векселя и казначейские обязательства;

облигации государственного внутреннего валютного займа (ОВВЗ);

сберегательная бумага для населения (СБН);

другие государственные ценные бумаги.

Все они регулируются различными правовыми актами, законами РФ. Наиболее значимые из них: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 07.08.2001г.) «О рынке ценных бумаг»; Федеральный закон от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (принят ГД ФС РФ 15.07.1998).

В 1991г. Центральный банк России приступил к размещению облигаций государственного внутреннего займа сроком на 30 лет исходя из условий его выпуска, утвержденных Постановлением Президента Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1991г. №1697-1. Общая величина займа составляет 80 млрд. рублей. Он разделен на несколько частей с различными условиями обращения на рынке ценных бумаг: разные цены погашения при едином купонном доходе, различные плавающие цены выкупа и реализации. Согласно последующим измененным условиям обращения государственных долгосрочных облигаций они размещаются под 15% годовых с ежегодной выплатой процентов; доход по ним освобожден от налогов. [7, с. 26]

Инвестор может погасить облигации досрочно по фиксированной цене, объявленной заранее, что позволяет исчислить доходность и выбрать любой срок инвестирования, не дожидаясь официального 30-летнего срока погашения. Инвесторами могут быть только физические лица, которые имеют право переуступать или продавать свои бумаги юридическим лицам. При этом должна быть проведена регистрация сделки в том учреждении банка, где облигации были первоначально приобретены, так как они являются именными.

Банкам предоставлена право получить в Центральном банке ссуду под залог приобретенных ими облигаций. Причем ссуда выдается на срок до 3 месяцев в размере до 90% от нарицательной стоимости принятых в залог ценных бумаг.

Погашение ГДО начинается с 1 июля 2006г. в течение последующих 15 лет ежегодными тиражами. Облигации, не вошедшие в тиражи погашения, выкупаются только до 31 декабря 2021 года.

В условиях высокой инфляции и растущего дефицита федерального бюджета Правительством РФ было принято Постановление «О выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигаций» (от 8 февраля 1993г. № 107).

Эмитентом именных государственных краткосрочных облигаций является Министерство финансов. Номинальная стоимость ценных бумаг составляет 1 млн. рублей. Они выпускаются в безбумажной форме, каждый выпуск оформляется глобальным сертификатом, который хранится в Центральном банке, являющемся генеральным агентом по обслуживанию выпуска ГКО.

Размещение ГКО осуществляется с дисконтом, который является видом дохода (процента), получаемого эмитентом. По срокам обращения ГКО делятся на трехмесячные, полугодовые и рассчитанные на один год. Размещаются они на аукционе, который проводит Центральный банк. Обращение облигации на вторичном рынке происходит только в форме совершения сделок купли-продажи через фондовую биржу.

ГКО – высоколиквидные ценные бумаги, сроки их обращения в денежных средствах минимальны. Это позволяет официальным дилерам и их клиентам быстро и надежно инвестировать находящиеся в их распоряжении временно свободные средства. Дополнительное преимущество инвестиции в ГКО состоит в том, что все виды доходов от операций с этими ценными бумагами освобождены от налога на прибыль. [7, с. 27]

Наметившаяся в 1995 году тенденция стабилизации финансового рынка позволила приступить к выпуску новой государственной среднесрочной ценной бумаги – облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном. Выпуск этих среднесрочных ценных бумаг необходим для увеличения сроков государственной задолженности.

Эмитентом облигации федеральных займов от имени государства выступает Министерство финансов РФ. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг определен Постановлением Правительства РФ от 15 мая 1995г. № 458 «О генеральных условиях выпуска и обращения облигаций федеральных займов». Эмиссия ОФЗ осуществляется в виде отдельных выпусков. Общий объем эмиссии определяется Министерством финансов в переделах лимита государственного внутреннего долга. Инвесторами могут быть юридические и физические лица. Генеральным агентом по обслуживанию выпусков облигаций является Центральный банк РФ. Все сделки с облигациями федеральных займов заключаются и исполняются в порядке, установленном Центральным банком по соглашению с Министерством финансов.

ОФЗ – первые среднесрочные ценные бумаги, которые появились в России. Они выпущены сроком на один год и две недели, что объясняется особенностями российского законодательства (нужен срок более года, чтобы бумага считалась среднесрочной), так и удобством начисления доходности (плюс две недели). По этой бумаге доходы выплачиваются раз в квартал, причем доход привязан к доходу на рынке ГКО: берут четыре последних выпуска ГКО, исчисляется средняя взвешенная и по этой величине ОФЗ продается (в безбумажном виде) на аукционе на ММВБ. Цены на ОФЗ ставят инвесторы, а Минфин определяет устраивает ли министерство цена или нет.

Появление на фондовом рынке России казначейских векселей определено Постановлением Правительства РФ от 14.04.1994г. «О выпуске казначейских векселей 1994 года Министерством финансов РФ». [7, с. 28]

Министерство финансов выпустило в 1996 году векселя для восстановления взамен централизованных кредитов погашенных с их корреспондентских счетов. Срок обращения векселей – 8 лет, они погашаются ежегодно равными долями с 31 августа 1998 года с уплатой 10% годовых. Векселедержатели имеют право быть Центральный банк РФ, коммерческие банки и юридические лица.

Источник

Доходность ценных бумаг. Основные методы оценки и прогнозирования

Ни для кого не секрет, что основной целью инвестиций в ценные бумаги является получение максимально возможной прибыли при сохранении приемлемого уровня риска. В этой статье я расскажу вам о том, какие виды ценных бумаг обладают потенциально большим потенциалом доходности. Вы узнаете о том из чего складывается их доходность и каким образом она вычисляется. Наконец, мы с вами подробно поговорим о том, как можно провести предварительную оценку и рассчитать ожидаемую доходность ценных бумаг ещё на этапе их выбора.

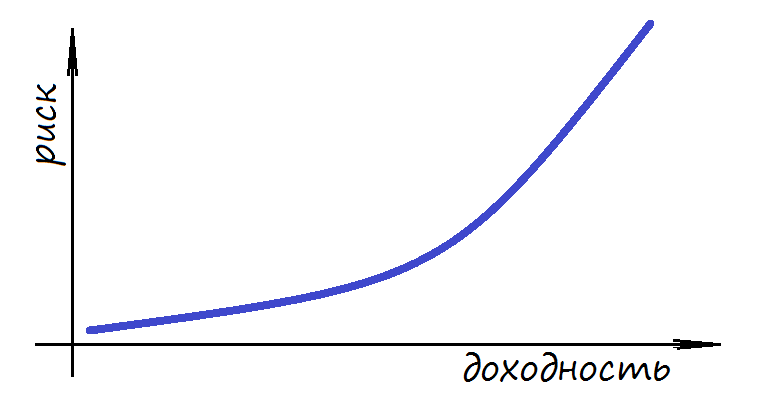

Какие бумаги потенциально самые прибыльные

Ответ на этот вопрос довольно прост: самый большой потенциал в плане прибыли имеют ценные бумаги с таким же большим уровнем риска. Чем выше риск, который готов взять на себя инвестор, тем выше тот доход, который он может в итоге получить. Ключевое слово в данном случае – «может», поскольку с увеличением степени риска вероятность получения дохода постепенно тает.

Соотношение риска и доходности

То есть, другими словами, увеличивая степень риска инвестор одновременно и повышает свою потенциальную доходность, и снижает вероятность её получения. Поэтому в инвестициях так важно найти ту самую золотую середину, тот уровень риска при котором можно рассчитывать на относительно высокую прибыль с достаточно большой вероятностью её получения.

Минимальным риском, но и наименьшей степенью доходности отличаются такие бумаги, как государственные облигации. Обычно процент по ним сопоставим с доходностью банковских депозитов и едва превышает текущий уровень инфляции. Инвестирование в бумаги данного типа целесообразно в тех случаях, когда основной целью является не приумножение, а сохранение своих денежных средств.

На ступеньку выше стоят корпоративные облигации крупнейших компаний. Они также обладают достаточной степенью надёжности, но позволяют получить чуть большую прибыль (в отличие от бумаг выпущенных государством). Ещё выше по доходности – акции тех же самых компаний, но и риск по ним тоже чуть выше. Облигация по природе своей — долговая ценная бумага, то есть она подразумевает возврат долга и процентов по нему в любом случае. А вот акция — бумага долевая. Она даёт своему владельцу долю в бизнесе компании её выпустившей, но вместе с этим он принимает на себя и определённые риски (в частности, убытки в результате возможного снижения курса акций).

Ещё более рисковыми, но и потенциально более доходными являются акции и облигации выпущенные не столь известными и не столь крупными компаниями. При этом, чем менее известна компания, тем большую прибыль она вынуждена обещать по своим облигациям (иначе никто не захочет их покупать) и тем сильнее могут в итоге «выстрелить» её акции. Ведь согласитесь, что у автосервиса за углом вашего дома, потенциал к возможному росту куда выше чем, например, у Газпрома или Сбербанка. Автосервис может увеличиться в тысячи раз развивая свой бизнес в сеть по всему городу, по всей стране или, в конце концов, даже по всему миру (вовсе не обязательно что он это сделает, но, тем не менее, теоретическая возможность этого ведь существует). А вот Газпром это уже и так достаточно крупная организация и вряд ли он сможет увеличить свою рыночную капитализацию даже в 5-10 раз.

Есть ещё такие бумаги как фьючерсные и опционные контракты. Торговля ими осуществляется с использованием кредитного плеча (левериджа) и, соответственно, размер потенциальной прибыли в данном случае гораздо выше, он прямо пропорционален размеру предоставляемого плеча. Аналогичным образом растёт и риск.

Предположим, что вы решили приобрести фьючерс на акции IBM. Спецификация данного фьючерсного контракта подразумевает его торговлю с размером левериджа 1 к 10. То есть, при цене одной акции в 135 долларов, обладая суммой в 1350$, вы можете приобрести не десять, а сто таких акций. Хотя если говорить точнее, в данном случае вы приобретёте не сами акции IBM, а фьючерсный контракт на их покупку. Но сути дела это сильно не меняет, ведь по истечении срока данного контракта вы сможете получить прибыль равнозначную той, которая была бы у вас при продаже этих самых акций. Правда при этом и возможный убыток будет равен тому, который вам принесло бы обладание 100 акциями IBM в случае снижения их курсовой стоимости.

Формулы расчёта доходности ценных бумаг

Вообще, доходность по ценным бумагам может складываться из следующих величин:

- Спекулятивный доход получаемый в результате реализации курсовой разницы при покупке и продаже ценных бумаг;

- Доход получаемый в виде дивидендов по акциям или в виде процентов по облигациям (купонный доход).

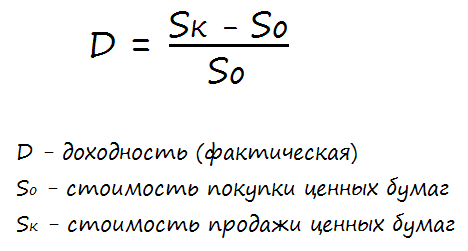

Кроме этого можно говорить о фактической и ожидаемой доходности инвестиций. Фактическая доходность отражает ту величину прибыли, которая была получена, что называется, постфактум. А ожидаемая — показывает ту её величину, которую можно будет получить в будущем.

Про ожидаемую доходность мы поговорим в следующем разделе, а сейчас давайте рассмотрим как рассчитывается фактическая доходность инвестиций в ценные бумаги.

Если речь идёт о чисто спекулятивной доходности (от разницы курсовой стоимости), то её легко можно рассчитать по формуле:

В том случае, если помимо курсовой разницы были получены ещё проценты или дивиденды, доход рассчитывается по формуле:

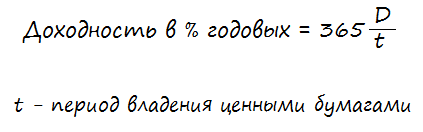

Обычно доходность рассчитывается в процентах годовых. Для того чтобы привести рассчитанные по вышеприведённым формулам результаты к годовой доходности, следует воспользоваться этой зависимостью:

Ожидаемая доходность ценных бумаг

Грамотное инвестирование в ценные бумаги, предполагает вероятностную оценку рисков и возможностей, выбор допускаемого значения риска и сопоставимого с ним потенциального уровня доходности**. Об инвестиционных рисках и о способах их минимизации мы говорили с вами здесь. А сейчас я расскажу вам о том, как оценить потенциальную доходность ценных бумаг.

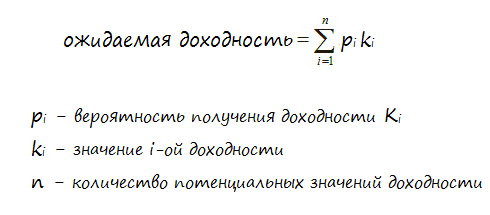

Оценить ожидаемую доходность (ОД) можно двумя различными методами. Первый метод основан на вероятностях (математическом ожидании), а второй — на исторических данных. Давайте начнём с вероятностного метода оценки.

** Как мы уже говорили с вами выше, риск и доходность ценных бумаг находятся в прямо пропорциональной зависимости друг от друга. Чем выше риск, тем выше потенциальный уровень доходности и наоборот. Такое положение вещей обусловлено тем, что рынок сам устанавливает данное соотношение, ведь никто не хочет покупать высокорисковые бумаги с небольшим уровнем доходности.

Оценка доходности на основе математического ожидания

В данном случае учитываются все возможные варианты размера предполагаемой доходности вкупе с их вероятностью. Причём наибольший вес придаётся тем значениям, вероятность получения которых выше.

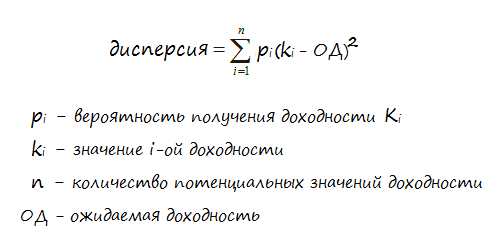

Расчёт производится по формуле:

Для наглядности вычислений, давайте приведём простой пример. Допустим перед инвестором встал выбор из двух бумаг со следующим распределением вероятностей прибылей по ним:

- Бумага А предположительно принесёт доходность в 10% с вероятностью в 50%, доходность в 7% с вероятностью в 30% или доходность в 4% с вероятностью в 20%;

- Бумага Б. Вероятность доходности в 12% составляет 30%, вероятность доходности в 8% составляет 35% и вероятность доходности в 5% составляет 35%.

Сначала рассчитываем ожидаемую доходность для бумаги А:

ОД = (0,1*0,5) + (0,07*0,3) + (0,04*0,2) = 0,079 = 7,9%

А теперь рассчитаем ожидаемую доходность для бумаги Б:

ОД = (0,12*0,3) + (0,08*0,35) + (0,05*0,35) = 0,081 = 8,1%

Очевидно, что фактическое значение доходности, скорее всего, будет несколько отличаться от рассчитанного по вышеприведённой формуле. Оценить разброс значений фактических, относительно значений расчётных, можно рассчитав величину дисперсии.

Дисперсия рассчитывается по формуле:

Для нашего примера получим дисперсию для бумаги А:

0,5(0,1 — 0,079) 2 + 0,3(0,07 — 0,079) 2 + 0,2(0,04 — 0,079) 2 = 0,000549

И дисперсию для бумаги Б:

0,3(0,12 — 0,081) 2 + 0,35(0,08 — 0,081) 2 + 0,35(0,05 — 0,081) 2 = 0,000793

Дисперсия показывает тот уровень риска, который повлечёт за собой инвестирование в бумагу для которой была рассчитана ожидаемая доходность на основе вероятностей (математического ожидания). Чем больше дисперсия, тем больше возможное отклонение фактического значения ОД от расчётного.

В нашем примере дисперсия для бумаги Б несколько выше аналогичного показателя для бумаги А. Однако, разница между ними совсем незначительная (не на порядок), поэтому можно считать, что риски рассматриваемых бумаг примерно равны. Следовательно, при прочих равных, инвестирование в бумагу Б является предпочтительным.

Оценка доходности на основе исторических данных

Как вы понимаете, не всегда есть возможность объективно оценить вероятности получения того или иного размера прибыли. Поэтому, на практике часто используют второй метод оценки ОД. Для второго способа расчёта ОД предполагается наличие данных по доходности за несколько равных временных периодов (например, за несколько лет).

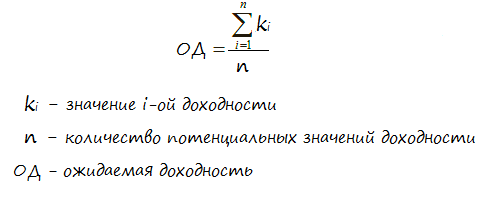

Расчёт производится по следующей формуле:

Для примера, давайте опять сравним акции двух компаний А и Б. Для простоты примера возьмём статистику годовой доходности за три последних года. Пускай акции компании А приносили доход в размере:

- Первый год — 10%;

- Второй год — 8%;

- Трети год — 15%.

А акции компании Б:

- Первый год — 5%;

- Второй год — 15%;

- Третий год — 10%.

Подставляя эти значения в формулу получим, для акций компании А:

Для акций компании Б:

Как видите, согласно расчёту, акции компании Б оказываются чуть более выгодными. Однако следует иметь ввиду, что значения доходности в прошлом, не гарантируют её в будущем. Так, в данном примере, на третий год произошло некоторое снижение прибыли. Это может быть вызвано как временными, но преодолимыми трудностями (вызванными, например, изменением конъюнктуры на рынках сбыта), так и свидетельствовать о более серьёзных проблемах компании (наличие которых, скорее всего, повлечёт за собой дальнейшее снижение прибыльности её бумаг).

Источник