- Выдающиеся граждане России: список, биографии, интересные факты и достижения

- Рейтинг

- Минин и Пожарский

- Пётр Первый

- Значение правления Петра I для России

- А. В. Суворов

- М. В. Ломоносов

- Д. И. Менделеев

- Всемирная слава великого химика

- Ю. А. Гагарин

- А. Д. Сахаров

- Выдающиеся граждане России 21 века

- Николай Шереметев: покровитель искусств и крупнейший благотворитель

Выдающиеся граждане России: список, биографии, интересные факты и достижения

Российская Федерация — это великое государство, занимающее первое место на планете по территории и величине национального богатства. Однако главную её гордость составляют выдающиеся граждане, оставившие заметный след в истории. Наша страна взрастила огромное количество известных учёных, политиков, полководцев, спортсменов и деятелей искусства с мировым именем. Их достижения позволили России занять одну из лидирующих позиций в списке супердержав планеты.

Рейтинг

Кто же они, выдающиеся граждане России? Список их можно продолжать бесконечно, ведь каждый период в истории нашего Отечества имеет своих великих людей, прославившихся в разных сферах деятельности. Среди наиболее ярких личностей, которые в той или иной степени оказали влияние на ход как российской, так и мировой истории, стоит упомянуть следующих:

- Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

- Пётр Великий.

- Александр Суворов.

- Михаил Ломоносов.

- Дмитрий Менделеев.

- Юрий Гагарин.

- Андрей Сахаров.

Минин и Пожарский

Выдающийся гражданин России Кузьма Минин и его не менее знаменитый современник князь Дмитрий Пожарский вошли в историю как освободители русских земель от польских захватчиков. В начале XVII столетия в Русском государстве началось Смутное время. Кризис, охвативший многие сферы жизни, усугублялся нахождением на столичном престоле самозванцев. В Москве, Смоленске и ряде других городов полным ходом хозяйничала польская шляхта, а западные границы страны были заняты шведскими войсками.

Чтобы выгнать иноземных захватчиков с русских земель и освободить страну, духовенство призвало население создать народное ополчение и освободить столицу от поляков. На призыв откликнулся новгородский земской староста Кузьма Минин (Сухорук), который был хоть и не знатного происхождения, но являлся настоящим патриотом своей Родины. За короткое время ему удалось собрать войско из жителей Нижнего Новгорода. Возглавить его согласился князь Дмитрий Пожарский из рода Рюриковичей.

Постепенно к народному ополчению Нижнего Новгорода стали присоединяться жители окружающих городов, недовольные господством польской шляхты в Москве. К осени 1612 г. войско Минина и Пожарского насчитывало около 10 тысяч человек. В начале ноября 1612 г. нижегородскому ополчению удалось изгнать поляков из столицы и заставить их подписать акт о капитуляции. Успешное проведение операции стало возможным благодаря умелым действиям Минина и Пожарского. В 1818 г. память о героических освободителях Москвы была увековечена скульптором И. Мартосом в монументе, который установлен на Красной площади.

Пётр Первый

Значение правления Петра I, прозванного за свои заслуги перед государством Великим, сложно переоценить. Выдающийся гражданин России Пётр Первый находился на престоле 43 года, придя к власти в 17-летнем возрасте. Он превратил страну в величайшую империю, основал на Неве город Петербург и перенёс в него столицу из Москвы, провёл ряд удачных военных походов, благодаря чему значительно расширил границы государства. Пётр Великий начал торговать с Европой, основал Академию наук, открыл множество учебных заведений, ввёл обязательное изучение иностранных языков, заставил представителей знатных сословий носить светские наряды.

Значение правления Петра I для России

Реформы государя укрепили экономику и науку, способствовали развитию армии и флота. Его успешная внутренняя и внешняя политика стала основой для дальнейшего роста и развития государства. Вольтер высоко оценил внутренние преобразования России в петровские времена. Он писал, что русским людям за полвека удалось добиться того, чего другие народы не смогли достичь за 500 лет своего существования.

А. В. Суворов

Самый выдающийся гражданин России второй половины XVIII века — это, безусловно, великий полководец, генералиссимус русских сухопутных и морских сил Александр Суворов. Этот талантливый военачальник провёл более 60 крупных битв и ни в одной из них не получил поражения. Армии под командованием Суворова удавалось побеждать даже в тех случаях, когда силы противника значительно превосходили её по численности. Полководец принимал участие в русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов, блестяще командовал российскими войсками во время штурма Праги в 1794 г., а в последние годы жизни руководил Итальянским и Швейцарским походами.

В сражениях Суворов применял разработанную им лично тактику ведения боевых действий, которая значительно опережала своё время. Он не признавал военную муштру и воспитывал в солдатах любовь к Отечеству, считая её залогом победы в любом сражении. Легендарный полководец следил за тем, чтобы во время военных походов его армия была обеспечена всем необходимым. Он героически разделял с солдатами все тяготы, благодаря чему пользовался у них огромным авторитетом и уважением. За свои победы Суворов был награждён всеми существующими в его время в Российской империи высокими военными наградами. Кроме того, он являлся кавалером семи иностранных орденов.

М. В. Ломоносов

Выдающиеся граждане России прославляли свою страну не только в искусстве управления государством или тактике ведения боевых действий. Михаил Ломоносов принадлежит к когорте величайших отечественных учёных, которые сделали огромный вклад в развитие мировой науки. Родившись в бедной семье и не имея возможности получить достойное образование, он с раннего детства обладал высоким интеллектом и тянулся к знаниям. Стремление к наукам у Ломоносова было настолько сильным, что в 19-летнем возрасте он оставил свою деревню, отправился пешком в Москву и поступил в Славяно-Греко-Римскую академию. Далее последовала учёба в Петербургском университете при Академии наук. Для совершенствования знаний по естественным наукам Михаил был направлен в Европу. В 34 года молодой учёный стал академиком.

Ломоносова без преувеличения можно считать универсальным человеком. Он обладал блестящими знаниями по химии, физике, географии, астрономии, геологии, металлургии, истории, генеалогии. Кроме того, учёный был прекрасным поэтом, писателем и художником. Ломоносов сделал множество открытий в физике, химии и астрономии, стал основоположником науки о стекле. Ему принадлежит проект создания Московского университета, которому впоследствии было присвоено его имя.

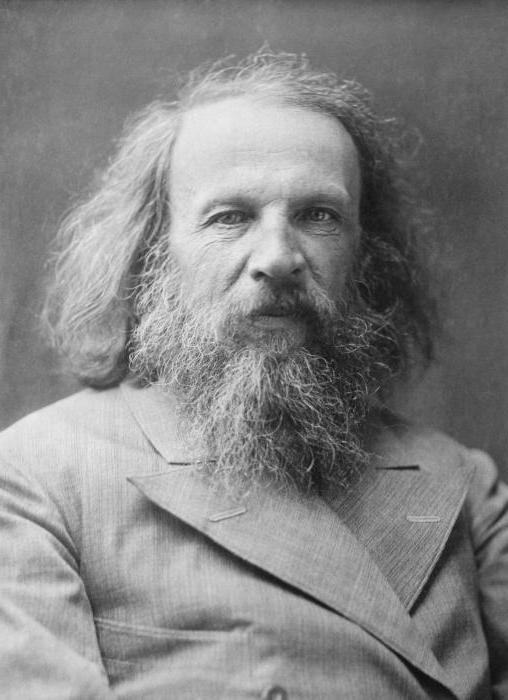

Д. И. Менделеев

Всемирно известный химик Дмитрий Менделеев — гордость России. Появившись на свет в Тобольске в семье директора гимназии, он не имел преград для получения образования. В 21 год молодой Менделеев с золотой медалью окончил физико-математический факультет Петербургского пединститута. Спустя несколько месяцев он защитил диссертацию на право чтения лекций и приступил к преподавательской практике. В 23 года Менделееву была присвоена степень магистра химии. С этого возраста он начинает преподавать в Императорском университете Санкт-Петербурга. В 31 год он становится профессором химической технологии, а через 2 года — профессором общей химии.

Всемирная слава великого химика

В 1869 г., в возрасте 35 лет, Дмитрий Менделеев сделал открытие, которое прославило его на весь мир. Речь идёт о Периодической таблице химических элементов. Она стала основой для всей современной химии. Попытки систематизации элементов по свойствам и атомному весу делались и до Менделеева, однако он стал первым, кому удалось чётко сформулировать существующую между ними закономерность.

Периодическая таблица — не единственное достижение учёного. Он написал множество фундаментальных трудов по химии и выступил инициатором создания в Петербурге Палаты мер и весов. Д. И. Менделеев являлся кавалером восьми почётных орденов Российской империи и зарубежных стран. Ему была присвоена степень доктора Туринской Академии наук, Оксфордского, Кембриджского, Пристонского, Эдинбургского и Гёттингенского университетов. Научный авторитет Менделеева был настолько высок, что его трижды выдвигали на получение Нобелевской премии. К сожалению, лауреатами этой престижной международной награды каждый раз становились другие учёные. Однако данный факт ничуть не уменьшает заслуг прославленного химика перед Отечеством.

Ю. А. Гагарин

Юрий Гагарин — выдающийся гражданин России советской эпохи. 12 апреля 1961 г. на космическом корабле «Восток-1» он впервые за всю историю существования человечества совершил полет в космос. Пробыв на орбите Земли 108 минут, космонавт вернулся на планету героем международного масштаба. Популярности Гагарина могли позавидовать даже мировые кинозвёзды. С официальными визитами он побывал более чем в 30 иностранных государствах и объездил весь СССР.

Выдающийся гражданин России Юрий Гагарин был награждён званием Героя Советского Союза и высшими знаками отличия многих стран. Он готовился к новому космическому полёту, однако авиакатастрофа, случившаяся в марте 1968 г. во Владимирской области, трагически оборвала его жизнь. Прожив всего 34 года, Гагарин вошёл в число величайших людей XX века. Его именем названы улицы и площади во всех крупных городах России и стран СНГ, памятники ему установлены во многих зарубежных государствах. В честь полёта Ю. Гагарина 12 апреля во всём мире отмечают Международный день космонавтики.

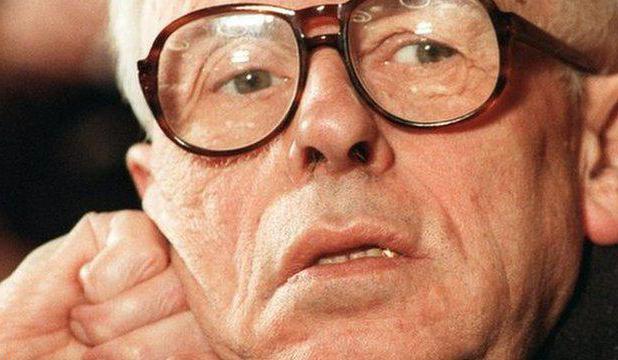

А. Д. Сахаров

Кроме Гагарина в Советском Союзе были и многие другие выдающиеся граждане России. СССР прославился на весь мир благодаря академику Андрею Сахарову, внёсшему неоценимый вклад в развитие физики. В 1949 г. совместно с Ю. Харитоном он разработал проект водородной бомбы — первого советского термоядерного оружия. Кроме того, Сахаров провел массу исследований по магнитной гидродинамике, гравитации, астрофизике, физике плазмы. В середине 70-х он предсказал появление интернета. В 1975 г. академику была присуждена Нобелевская премия мира.

Кроме науки Сахаров занимался активной правозащитной деятельностью, за что попал в немилость к советскому руководству. В 1980 г. он был лишён всех званий и высших наград, после чего депортирован из Москвы в Горький. После начала Перестройки Сахарову разрешили вернуться в столицу. Последние годы своей жизни он продолжал заниматься научной деятельностью, а также был избран депутатом Верховного Совета. В 1989 г. учёный работал над проектом новой советской конституции, провозглашавшей право народов на государственность, однако скоропостижная смерть не позволила ему довести начатое дело до конца.

Выдающиеся граждане России 21 века

Сегодня в нашей стране живёт огромное количество людей, прославляющих её в политике, науке, искусстве и других сферах деятельности. Самыми известными учёными современности являются физики Михаил Алленов и Валерий Рачков, урбанист Денис Визгалов, историк Вячеслав Воробьёв, экономист Надежда Косарёва и т. д. К выдающимся деятелям искусства XXI века можно отнести художников Илью Глазунова и Алёну Азёрную, дирижёров Валерия Гергиева и Юрия Башмета, оперных певцов Дмитрия Хворостовского и Анну Нетребко, актёров Сергея Безрукова и Константина Хабенского, режиссёров Никиту Михалкова и Тимура Бекмамбетова и других. Ну а наиболее выдающимся политиком России сегодня считается её Президент — Владимир Путин.

Источник

Николай Шереметев: покровитель искусств и крупнейший благотворитель

210 лет назад, 14 января 1809 года, скончался Николай Петрович Шереметев, крупнейший благотворитель, покровитель искусств и миллионер. Он был самой яркой фигурой в знаменитом роду Шереметевых.

По школьному курсу истории России граф известен тем, что вопреки моральным устоям своего времени женился на собственной крепостной актрисе Прасковье Ковалевой, а после смерти супруги, выполняя волю умершей, посвятил жизнь благотворительности и начал сооружение в Москве Странноприимного дома (больница-приют для нищих и больных). Позднее это заведение получило известность как Шереметевская больница, в советские годы — Московский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

Николай Шереметев родился 28 июня (9 июля) 1751 года в Петербурге. Его дедом был прославленный фельдмаршал Петра I Борис Шереметев, его отец Пётр Борисович рос и воспитывался вместе с будущим государем Петром II. В результате женитьбы на княжне Черкасской, единственной дочери канцлера Российской империи, ему досталось огромное приданое (70 тыс. душ крестьян). Род Шереметев стал одним из самых богатых в России. Пётр Шереметев был известен своими чудачествами, любовью к искусству и роскошным образом жизни. Его сын продолжил эту традицию.

В детстве, как это было принято у тогдашнего дворянства, Николай был записан на военную службу, но по армейской стезе не пошёл. Граф рос и воспитывался вместе с будущим государем Павлом Петровичем, они дружили. Николай получил хорошее домашнее образование. Юноша интересовался точными науками, но больше всего проявлял склонность к искусству. Шереметев был настоящим музыкантом – отлично играл на фортепиано, скрипке, виолончели, управлял оркестром. Молодой человек, как это было принято в семьях аристократов, совершил длительное путешествие по Европе. Учился в Лейденском университете в Голландии, тогда он был одним из самых престижных в Западной Европе. Также Николай посетил Пруссию, Францию, Англию и Швейцарию. Обучался театральному делу, декорационному, сценическому и балетному искусству.

Завершив путешествие, Николай Петрович вернулся к придворной службе, на которой находился до 1800 года. При Павле Первом достиг вершины своей карьеры – обер-гофмаршалом. Граф служил директором Московского дворянского банка, сенатором, директором императорских театров и Пажеского корпуса. Но больше всего Шереметева интересовала не служба, а искусство. Его дом в Москве славился блестящими приёмами, празднествами и театральными представлениями.

Николай Петрович считался знатоком архитектуры. На его средства были построены театры в Кусково и Маркове, театр-дворец в Останкино, дома в Павловске и Гатчине, Фонтанный дом в Петербурге. Шереметев устроил первый в стране частный архитектурный конкурс проектов своего дома в Москве. Известен граф и в деле постройки церковных сооружений: церкви Знамения Богородицы в Новоспасском монастыре, церкви Троицы при Странноприимном доме, храма во имя Дмитрия Ростовского в Ростове Великом и других.

Но в первую очередь Николай Петрович прославился как театральный деятель. В Российской империи до отмены крепостного права действовали десятки крепостных театров. Значительная их часть была в Москве. Своими труппами и репертуаром прославились домашние театры графа Воронцова, князя Юсупова, промышленника Демидова, генерала Апраксина и т. д. Среди таких театров было и заведение Николая Шереметева. Его отец – Пётр Борисович, богатейший землевладелец (владелец 140 тыс. душ крепостных), создал Крепостной театр, а также балетную и живописную школы в 1760-х в усадьбе Кусково. Театр посещали Екатерина II, Павел I, польский король Станислав Понятовский, ведущие русские вельможи и сановники. При графе Николае Шереметеве театр достиг новых высот. Унаследовав от отца огромное состояние, его называли Крёзом-младшим (Крёз – древний лидийский царь, прославившийся своим огромным богатством), Шереметев не жалел денег на своё любимое дело. Для обучения актеров выписывали лучших русских и иностранных специалистов. Николай Петрович построил новое здание в Кускове, а в 1795 году возвёл театр в другом подмосковном имении семьи, в Останкино. В зимнее время театр находился в московском доме Шереметевых на Никольской улице. Коллектив театра доходил до 200 человек. Театр отличался отличным оркестром, богатыми декорациями и костюмами. Останкинский театр по своим акустическим качествам был лучшим залом Москвы.

Кроме того, граф сосредоточил в Останкино все художественные коллекции, ценности, собранные предшествующими поколениями Шереметевым. Обладая хорошим вкусом, Николай Шереметев продолжил это дело и стал одним из самых крупных и известных коллекционеров России. Он сделал многочисленные приобретения ещё в молодости, во время заграничного путешествия. Тогда в Россию приходили целые транспорты с ценными произведениями. Не оставлял он это увлечение и впоследствии, став крупнейшим собирателем культурных ценностей (мраморные бюсты и статуи, копии античных произведений, картины, изделия из фарфора, бронзы, мебель, книги мн. другое) из рода Шереметевых. Только собрание живописи насчитывало около 400 работ, а коллекция фарфора – более 2 тыс. предметов. Особенно много произведений искусств было приобретено в 1790-е годы для дворца-театра в Останкино.

Для Николая Петровича театр был главным делом жизни. За два десятилетия было поставлено около сотни балетов, опер и комедий. Основной была комическая опера — Гретри, Монсиньи, Дуни, Далейрака, Фомина. Тогда предпочитали произведения итальянских и французских авторов. В театре существовала традиция присвоения артистам имён по названию драгоценных камней. Так, на сцене выступали: Гранатова (Шлыкова), Бирюзова (Урусова), Сердоликов (Деулин), Изумрудова (Буянова) и Жемчугова (Ковалёва). Прасковья Ивановна (1768-1803), талант которой заметил граф и всячески его развивал, стала возлюбленной Шереметева. Это было делом обычным. Многие помещики, включая и отца Николая – Петра Борисовича Шереметева, имели внебрачных детей от крепостных красавиц. Граф Шереметев в 1798 году дал девушке вольную и обвенчался с ней в 1801 году. При этом граф пытался оправдать свою женитьбу на бывшей крепостной и купил ей легенду о «происхождении» Прасковьи из рода обедневших польских шляхтичей Ковалевских. Прасковья родила ему сына в феврале 1803 году и вскоре скончалась.

После смерти любимой, выполняя её волю, граф Николай Петрович посвятил оставшиеся годы благотворительности. Он пожертвовал часть своего капитала бедным. Одних только пенсий граф ежегодно раздавал до 260 тыс. рублей (огромная по тем временам сумма). Указом 25 апреля 1803 года государь Александр I повелел вручить графу Николаю Петровичу в общем собрании Сената золотую медаль за бескорыстную помощь людям. По решению Николая Шереметева начали возведение Странноприимного дома (богадельни). Над проектом здания работали известные архитекторы Елизвой Назаров и Джакомо Кваренги. Строительство вели более 15 лет и здание открыли уже после смерти Шереметева в 1810 году. Странноприимный дом, рассчитанный на 50 больных и 25 девочек-сирот, стал одним из первых в России учреждений по оказанию медицинской помощи беднякам и для помощи сиротам и бездомным. Шереметевская больница стала шедевром русской классицизма рубежа XVIII – XIX вв. Семья Шереметев содержала учреждение вплоть до гибели Российской империи.

Личность Шереметева была интересной. Он прославился не принадлежностью к богатейшему аристократическому роду, не государственными и военными заслугами и победами, не личными успехами в искусстве и науке, а чертами своего характера. Это был аристократ-интеллектуал, который и в «Завещательном письме» к сыну отметился нравственными рассуждениями.

Николай Петрович Шереметев ушел из жизни 2 (14) января 1809 года. Он велел похоронить его в простом тесовом гробу, а средства, предназначавшиеся для богатых похорон, раздать нуждающимся.

В своём завещании сыну граф написал, что в жизни у него было всё: «слава, богатство, роскошь. Но ни в чем этом не нашел я упокоения». Николай Петрович завещал не ослепляться «богатством и великолепием», и помнить о принадлежности «Богу, государю, Отечеству и обществу». Так как «жизнь быстротечна, и лишь благие дела сможем мы взять с собой за двери гроба».

Дмитрий Николаевич Шереметев продолжил дело отца, жертвуя огромные суммы на благотворительность. Появилось даже выражение «жить на шереметевский счёт». Шереметевы содержали Странноприимный дом, церкви, обители, приюты, гимназии и частью Петербургский университет.

Источник