- Назовите писателей художников композиторов продолживших свою творческую деятельность вдали от родины

- 🚢Семь русских композиторов, эмигрировавших из России после 1917 года

- 🔴Игорь Фёдорович Стравинский

- 🟠Сергей Васильевич Рахманинов

- 🟢Сергей Сергеевич Прокофьев

- 🔵Николай Карлович Метнер

- 🟤Александр Константинович Глазунов

- 🟡Александр Тихонович Гречанинов

- 🟣Николай Николаевич Черепнин

Назовите писателей художников композиторов продолживших свою творческую деятельность вдали от родины

Подробное решение параграф § 18 по истории для учащихся 10 класса, авторов Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. 2016

Были ли в СССР 1930-х гг. осуществлены задачи культурной революции?

Можно сказать, что в СССР 1930-х гг. осуществлены задачи культурной революции. В развитии культуры, образовании, науке, искусстве были достигнуты значительные успехи, побеждена всеобщая неграмотность. Вместе с тем, жесткий контроль государства обеспечивал идеологическое давление.

Выясните суть расхождений между двумя группами советских биологов.

В 1920-1930-е гг. советская генетика пользовалась значительным авторитетом на международной арене. Именно в России удалось преодолеть острые противоречия между генетикой и теорией эволюции и создать предпосылки для нового эволюционного синтеза. Именно в России был сформулирован матричный принцип передачи наследственной информации, открыт простор для развития современной молекулярной биологии. Это произошло благодаря группе известных ученых — академик, первый президент ВАСХНИЛ, директор Института генетики АН СССР Н.И. Вавилов; член-корреспондент, академик ВАСХНИЛ, создатель Института экспериментальной биологии Н.К. Кольцов; выдающийся болгарский биолог Д.С. Костов, работавший в СССР по приглашению Н.И. Вавилова; биолог-генетик, создатель Лаборатории генетики в АН СССР Ю.А. Филипченко; член-корреспондент, академик ВАСХНИЛ А.С. Серебровский; генетик-эволюционист С.С. Четвериков и его ученик Н.В. Тимофеев-Ресовский; эмбриолог, академик ВАСХНИЛ, директор Московского зоопарка М.М. Завадовский; биолог-эволюционист, академик И.И. Шмальгаузен, американский генетик, член-корреспондент, Нобелевский лауреат (1946) Герман Д. Меллер; специалист по медицинской генетике В.П. Эфроимсон

Но уже во второй половине 1930-х гг. в советской генетике возобладали антинаучные взгляды Т.Д. Лысенко (позже названные «агробиология»), что до 1965 г. остановило ее развитие и привело к уничтожению крупных генетических школ.

Это был один из этапов истории отечественной генетики – этап ее взлета, который состоялся в 1920-1930-е годы вопреки нарастающему тоталитаризму в советской стране, атмосфере страха в обществе, гонениям на науку.

Суть расхождений — в эти трудные годы в решении серьезнейших проблем биологии и сельского хозяйства научный подход начал подменяться примитивно понимаемым критерием практики. Ученые во главе с Н.И. Вавиловым боролись за создание подлинно научных основ сельского хозяйства. Но представители сельскохозяйственной практики интересовались быстрыми практическими результатами, а их широко обещал Лысенко.

1. Что такое культурная революция?

Культурная революция — комплекс мероприятий, осуществлённых в Советской России и СССР, направленных на коренную перестройку культурной и идеологической жизни общества. Целью было формирование нового типа культуры как часть строительства социалистического общества, в том числе увеличение доли выходцев из пролетарских классов в социальном составе интеллигенции.

2. Кого считали истинными героями в Стране Советов? Почему?

Истинными героями в стране советов считали тех, кто совершал трудовые подвиги. Например, Стаханова, Пашу Ангелину. А также летчиков, военных и т.д., потому, что страна стояла на пороге войны и для патриотического воспитания нужны были военные герои, а труженики становились героями, потому, что рабочий класс, трудящиеся — гегемон революции и социализма, потому, что ценность труда была очень велика.

3. Расскажите о нововведениях в системе образования в СССР.

От всеобщего четырехлетнего обязательного образования переход в обязательному семилетнему образованию. Возвращены предметы, уроки, оценки, строгая дисциплина и наказания. Массовое строительство школ, открытие библиотек.

4. Раскройте на примерах вклад отечественной науки в развитие Советской страны. Какие науки попали под жёсткий идеологический контроль?

Вклад отечественной науки в развитие Советской страны заключался в следующем:

— открытие залежей полезных ископаемых,

— разработка новых видов вооружения,

— активное исследование атомного ядра.

5. Назовите писателей, художников, композиторов, продолживших свою творческую деятельность вдали от Родины. Какие их произведения вам знакомы?

Писатели: И. Бунин, А. Куприн, К. Бальмонт, З. Гиппиус, Д. Мережковский

Музыканты и исполнители: Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, И. Стравинский, А. Глазунов, С. Прокофьев, А. Вертинский

Художники: И. Репин, В. Кандинский, К. Коровин, М. Шагал

6. Как изменялись быт и общественные настроения граждан Советской страны?

Быт и общественные настроения граждан Советской страны постепенно менялись.

Жилье для большинства горожан – коммунальные квартиры, на больших стройках – общежития-бараки, землянки. Широко распространены общественные бани. Отдых в городах – кино, парк отдыха, развивалась физкультура. Товары народного потребления – по карточкам, также как и продукты.

Общественное настроение в общем было приподнятое, люди верили, что вершат великие дела.

1. Определите основные темы, проблемы, поднимаемые в произведениях писателей 1930-х гг.

Основные темы, проблемы, поднимаемые в произведениях писателей 1930-х гг.:

Исторические темы недавних революционных событий, истоков революции, проблемы качеств человеческой личности – честность, смелость, целеустремленность, служение Родине.

2. Раскройте на примерах противоречивый характер советской науки и культуры 1930-х гг.

Противоречивый характер советской науки и культуры 1930-х гг. Примеры:

— биология – генетика и «лысенковщина»

— Д. Шостакович – критика его опер и балета

— в живописи – господство соцреализма, неприятие других жанров

4. Дайте характеристику одного из художественных произведений, в котором наиболее точно и ярко отражена эпоха 1930-х гг.

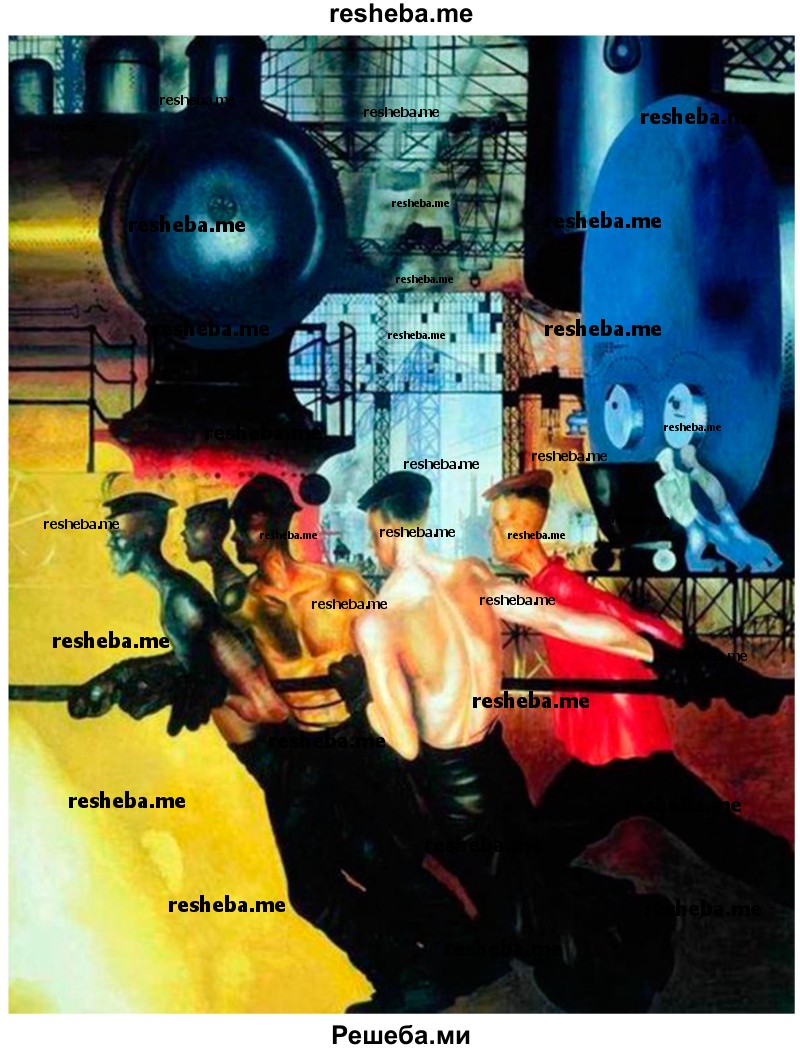

«Даешь тяжелую индустрию!». Картина-лозунг, картина призыв, это живописное полотно Юрия Пименова кто-то оценивает как нагроможденное, а кто-то говорит о гениальной структуре композиции. Нет никаких сомнений в том, что картина была написана художником Юрием Пименовым по заказу Совнархоза, а за великолепное исполнение получила престижную премию Советского Союза на Выставке Государственных Заказов. По мотивам картины Пименовым позднее был создан агитационный плакат.

Простые рабочие сталелитейного завода находятся в центре внимания на данном полотне. Выстроившись в ряд пятеро рабочих тянут стальную арматуру, их действия изображены в динамике, крепкие тела величаво трудящихся фигур пылают не только от обжигающего жара машин, но и от той великой идеи, взращённой Советским Союзом, ради которой они и трудятся. Высветленные фигуры двух работников на втором плане, навались всем своим телом, толкают чугунную телегу вперед, по строительным лесам.

Критики справедливо отмечают, что картины Пименова лишены пластики, в них все – двухмерно, плоско, однако эти «изъяны» уже можно считать исправленными картиной «Даешь тяжелую индустрию!». Мысленно можно представить себе механизированные движения рабочих, однако не заметить, что главный «винтик» в огромной машине индустриализации, конечно же, живой человек – кровь и плоть. Измазанные в золе, их тела ярко выделяются на фоне машинного зарева, находясь у огромной печи они контрастно выделяются художником. Каждая из внутренних композиций картины могут служить самостоятельными полотнами, но сочетание человеческого труда и заводских построек, дыма, локомотивов, точно передают атмосферу невероятного темпа наработки, заданного той эпохой.

5. Найдите в Интернете и прослушайте советские песни 1930-х гг. Какие человеческие качества воспевались в них? Отражали ли песни реальные процессы общественные жизни Страны Советов?

Нет, песни в больше степени были написаны в соответствии с идеологией, а не с реальными процессами. Так в песне 1936 г. есть строчки «Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек», однако уже в 1937 г. начались сталинские репрессии, которые показали все бесправие советских граждан.

6. Можно ли утверждать, что культурная революция в 1930-х гг. была завершена? Своё мнение аргументируйте.

Культурная революция в 1930-х гг. не была завершена из-за начала Второй мировой войны.

7. Напишите сочинение или эссе, в котором раскройте образ нового советского человека — строителя социализма.

С первых минут возникновения слова «советский человек» — возвещалось, что он – хозяин своей страны и вершитель своего будущего. При чем будущего с большой буквы. Неграмотному мужику от сохи было невообразимо трудно поверить – что теперь он хозяин. Рабское сознание, вдалбливающееся в его голову и плоть на протяжение последних 400 лет, перестраивалось не сразу. В городах этот процесс проходил быстрее. Требовалось немыслимое – перевернуть вековое сознание русского человека, переориентировав его с националистической, этническое принадлежности к русской земле – на наднациональное. Обобщив многонациоанальное – к единому началу, где уже нет «ни иудея, ни эллина». Это было воистину, евангельское равенство. Вся огромная, многонациональная страна рассматривалась как одна единая семья и один единый народ. При чем не национальное имя было взято за индефикацию этого нового народа, состоящего из сотни других народностей, не чья-то определенная культура. Творилось все новое – новый народ и новая культура. Русский язык, как язык большинства – стал связующим в формирование новой основы.

Шло формирование нового человека и это всячески подчеркивалось. Октябрь 1917 – проводил четкую черты – между старорежимным и новым. В те годы еще никто не мог знать – в чем оно выразиться. Но все строители нового четко знали – ничто из старого злого в него не войдет. В первые годы Советской власти не было даже тюрем. Они появились, только когда стали появляться противники новой власти, которых требовалось где-то содержать отделено от общества. По мере усиления новой власти, противников становилось почему-то не меньше, а больше. Своей гласной целью тюрьма ставила – перевоспитания человека. Все усилия системы были направлены на это. Нового человека начинали взращивать и воспитывать в себе с колыбели. Информационный пресс, подчеркнутый личным примером и жертвенностью – был беспрецедентен. На глазах мировой общественности, поставивший на большевистской Россией крест – вершилось чудо. Из рванья, грязи, голода, разрухи, но при этом с огромной веры в себя, в свою возможность права на лучшую жизнь творилось новое – новый человек, назвавший себя – советским человеком, а свою страну – Советской Россией. Это был акт – нового творения.

Изначально советский человек ставил перед собой не потребительские, а духовные ценности. Строки известной советской песни 30х – «мы рождены, чтоб сказку сделать былью» — были не метафорой, а смыслом жизни. Советские люди рождались, чтобы претворять лучшее в действительность, делая вчерашнюю сказку – сегодняшней былью. И вера – творила чудеса. Сказка реализовалось.

Источник

🚢Семь русских композиторов, эмигрировавших из России после 1917 года

Массовый исход композиторов из России после революции был огромной потерей для русской музыки и роскошным приобретением для Запада. Особенно для США, которые уже к началу Второй мировой войны благодаря эмиграции стали мощной музыкальной державой.

Практически все, кто покинул Россию после революции, уезжали на время, рассчитывая, «когда всё уляжется», вернуться на родину. По разным причинам это почти ни у кого не получилось.

В этом списке только те из русских композиторов-эмигрантов, кто сделал себе имя в России ещё до отъезда. Композиторскую молодёжь оставляем за его рамками.

🔴Игорь Фёдорович Стравинский

Стравинский выехал из России в 1914 году без намерения остаться на Западе — это была обычная семейная поездка на курорт. Но тут началась Первая мировая война, вслед за которой последовала Октябрьская революция. Возвращаться в Россию он не стал, потому что не питал никаких симпатии к советской власти.

К тому же в это время он был уже очень известен в Европе: его балеты, поставленные в антрепризе Сергея Дягилева имели большой успех.

В последующие несколько лет он обрёл репутацию композитора №1 в мире. Мало кто смог избежать его влияния. Недаром молодые французские композиторы называли его «царь Игорь» (по аналогии с названием его оперы «Царь Эдип»). Здесь, в Европе, были его творческие триумфы и его публика.

А в СССР он считался музыкальным ренегатом, формалистом и идейным врагом (он довольно ядовито высказывался о советской власти и советской музыке). По этой причине он был запрещён к исполнению. Сложилась крайне странная ситуация, когда великий русский композитор, признанный всем миром как классик 20 века, подвергался критике и практически не исполнялся в родной стране.

Только в 1962 году, когда идеологический лёд немного подтаял, его всё же пригласили в СССР. Он дирижировал своими произведениями и был очень растроган тем, что спустя 50 лет снова видит Москву и Петербург (тогда Ленинград). Его встречали как мессию.

В этом ролике его импровизированная речь перед восторженной советской публикой в зале Ленинградской филармонии:

Стравинский дважды менял гражданство: в 1934 году он стал гражданином Франции, а в 1945 — США.

Умер он в Нью-Йорке в 1971 году, и по завещанию похоронен в Венеции.

🟠Сергей Васильевич Рахманинов

Рахманинов уехал из России в 1917 году с женой и дочерьми, воспользовавшись приглашением на гастрольный тур по скандинавским странам. Ему было 44 года, и он потерял почти всё, что заработал за свою карьеру: его счета были заморожены, а имение в Тамбовской губернии подверглось разграблению.

На момент прибытия в Европу всё имущество его семьи помещалось в два чемодана, а финансовый капитал был равен тысяче рублей, разрешённых к вывозу за пределы России. Рахманинову пришлось срочно искать надёжные способы заработка, и он сделал ставку на исполнительскую карьеру, оставив до лучших времен композицию.

Благодаря феноменальному пианистическому таланту, трезвому расчёту и неутомимому труду уже через два года он стал первым пианистом мира и обладателем большого состояния.

Эти деньги позволили Рахманинову помогать своим соотечественникам, оставшимся на Родине, и русским эмигрантам, а также Красной армии во время войны.

Его композиторская репутация была, правда, не такой блестящей, как исполнительская. В глазах значительной части западной публики он выглядел как излишне эмоциональный эпигон Чайковского и производитель популярной музыки (зато другая часть именно за это его и любила). В эмиграции он написал только шесть сочинений.

Американская культура поглотила музыку Рахманинова. Его мелодии взяли на вооружение Голливуд и эстрада всякого рода.

Сам он в частных разговорах поругивал американцев и до самого конца не хотел принимать гражданство США, этот шаг казался ему предательским. Он сделал это лишь перед самой смертью в 1943 году, чтобы не создавать лишних трудностей своим наследникам.

Умер он в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

🟢Сергей Сергеевич Прокофьев

Прокофьев уехал из России в 1918 году, когда стало ясно, что в России ещё долго не будет не только нормальной музыкальной жизни, но и нормальной жизни вообще. Пересекая восточную границу России (он ехал через Японию) он написал в своём дневнике:

«Прощайте, большевики! Прощайте, товарищи! Отныне не стыдно ходить в галстуке и никто не наступит на ногу!»

Ему было 28 лет, он верил в свой талант и мечтал повторить заграничный успех Стравинского.

Но то положение, которое Стравинский сумел занять в западном мире, оказалось для Прокофьева недосягаемым — успехи чередовались с неудачами.

Он предусмотрительно не рвал связей с Россией, продвигал сочинения советских композиторов — Шостаковича и Мясковского — и прислушивался к советам последнего из них вернуться на родину.

В начале 30-х годов Сталин начал проводить в СССР политику мощного культурного возрождения и создал беспрецедентную систему поощрения музыкальных талантов. Для композиторов первого ряда в СССР был настоящий рай: они были обеспечены гос.заказами, социальными льготами и государственным премиями.

Ни в одной стране мира не было ничего подобного. Другой вопрос, что к этим пряникам прилагался кнут.

После очень успешных четырёх гастрольных поездок в СССР и мучительных сомнений Прокофьев окончательно вернулся на родину в 1936 году и занял ту позицию, которую у него не получилось занять на Западе. Скорее всего, он не пожалел об этом.

В отличие от его первой жены-испанки, арестованной по обвинению в шпионаже и после пыток отправленной на 20 лет в лагерь за полярный круг.

Умер Прокофьев в один день со Сталиным. Движение в центре было перекрыто, и его гроб пришлось нести к зданию Союза композиторов для торжественной панихиды на плечах. Это шествие по улицам Москвы продолжалось пять часов.

Дети Прокофьева впоследствии уехали из СССР.

🔵Николай Карлович Метнер

В начале 20 века Николай Метнер считался третьей яркой звездой русской фортепианной музыки после Скрябина и Рахманинова.

Он был профессором Московской консерватории, блестящим пианистом и занимал особую нишу в русской музыке — его стиль отличался явным уклоном в немецкий романтизм (Шуман, Брамс). Рахманинов очень ценил его и считал лучшим русским композитором той поры.

Метнер уехал из России в 1921 году и долго безуспешно пытался вписаться в музыкальную жизнь Германии, а потом Франции. Он вряд ли вообще выжил бы за границей без помощи Рахманинова, который помогал другу финансово, включал его произведения в свои программы и устраивал ему концерты.

Однажды он даже компенсировал ему из своего кармана украденный американским менеджером гонорар Метнера за концертный тур по США. Рахманинов сделал это таким образом, что Метнер был уверен — украденные деньги, на которые он рассчитывал жить полгода, счастливым образом нашлись. Он так никогда и не узнал, кто был его спасителем.

В конце 20-х годов он съездил на гастроли в СССР и после этого подал прошение советским властям с просьбой вернуться на родину. Но ему было в этом категорически и даже грубо отказано.

Только в середине 30-х, переселившись в Англию, Николай Метнер нашёл свою аудиторию. Именно там он, наконец, дождался признания и некоторой финансовой стабильности.

У него даже был личный щедрый и влиятельный поклонник: молодой индийский махараджа Уадиар Джайя Гамараджа, влюбившийся в музыку Метнера ещё в студенческие годы (он учился в Оксфорде), когда услышал её в исполнении сестры-пианистки. Он организовал в Лондоне общество Метнера, благодаря которому композитору удалось сделать грамзаписи большого количества своих сочинений.

Англия стала для Метнера второй родиной. Для англичан этот композитор — безусловный классик. А в СССР это имя было практически забыто, и только сравнительно недавно у нас началось активное возвращение его музыки на концертную сцену.

Умер Николай Карлович Метнер в 1951 году в Лондоне.

🟤Александр Константинович Глазунов

На момент революции Александр Глазунов был одной из центральных фигур в музыкальном мире России. Его репутация как композитора (преемника «Могучей кучки»), дирижёра и педагога — директора Петербургской консерватории — была очень высокой, почти легендарной.

В том, что он не уехал сразу, главную роль, сыграла, вероятно, личная просьба и обещание поддержки наркома просвещения Анатолия Луначарского , который был заинтересован в сохранении только что национализированной Петербургской (Петроградской) консерватории. Со своей стороны Глазунову тоже нелегко было оставить в трудной ситуации своё детище (он был директором и практически «отцом» консерватории с 1905 года).

Несмотря на все преференции власти — Глазунову сохранили в неприкосновенности его большую квартиру и дачу и присвоили звание «Народного артиста», он очень тяжело переживал травлю, организованную большевистски настроенной консерваторской молодёжью (студентами и преподавателями). Отсутствие элементарного бытового комфорта и общественная нагрузка в виде концертов в заводских цехах и армейских казармах тоже не добавляли радости в его жизнь.

В 1928 году в возрасте 63 лет он уехал в Вену в командировку для участия (в качестве члена жюри) в Шубертовском композиторском конкурсе и далее откладывал возвращение (оправдываясь необходимостью лечения) в течение восьми лет.

Обосновался он в Париже, его репутация помогала ему сводить концы с концами, но не более того. Он сочинял музыку, дирижировал, преподавал в Русской консерватории, ездил с концертами в другие страны. Но возраст и болезни давали о себе знать.

Он умер в Париже в 1935 году.

🟡Александр Тихонович Гречанинов

Музыка Гречанинова звучала до революции в России повсеместно: в церкви (его духовная хоровая музыка и сейчас звучит в православных храмах), в драматическом и оперном театре, на концертной эстраде, а также в любом доме, где было фортепиано. Яркого индивидуального стиля, как у Скрябина или Рахманинова, у него не было, но его музыку очень любила, так называемая, «широкая публика» за мелодичность, простоту, русский колорит и хороший вкус. Все дети в России учились (и сейчас учатся) музыке на его песенках и фортепианных пьесах.

Гречанинов уехал в 1925 году. Жил сначала в Париже, потом уехал в США. «Русское зарубежье» везде встречало его с радостью, у него было много концертов, он, как всегда, много сочинял, музыка его издавалась и исполнялась.

Гречанинов и в эмиграции оставался лояльным советской власти, во время войны писал музыку в честь побед Красной армии. И хотя он в итоге получил гражданство США, в СССР отмечались концертами все его юбилеи.

Умер Гречанинов в 1956 году в возрасте 91 года. Похоронен в Нью-Йорке.

🟣Николай Николаевич Черепнин

Николай Черепнин был крупной фигурой музыкального мира Петербурга. С его балета «Павильон Армиды» началась триумфальная история труппы Сергея Дягилева, а его симфонические сочинения считались новым словом в русской музыке. Он был профессором Петербургской консерватории (у него учился Прокофьев) и дирижёром Мариинского театра.

Когда в началась гражданская война, а вместе с ней голод, и его сын заболел цингой, Николай Черепнин с семьёй уехал с семьёй в Тифлис, где три года был директором консерватории и дирижёром местного оперного театра.

Потом советская власть пришла и в Грузию, в городе начались гонения на «русских буржуев». Однажды в ответ на его фразу в адрес оркестрантов — «Господа, мы будем репетировать, пока всё не получится!», он услышал: «Все господа давно удрали в Батуми. Мы тебе товарищи, а не господа». После этого он собрал чемоданы и через Константинополь уехал во Францию.

Вместе с другими русскими эмигрантами-музыкантами (в их числе был Шаляпин и Рахманинов) он организовал в Париже Русскую консерваторию (она существует по сей день и носит имя Рахманинова). Его композиторская деятельность была по-прежнему активной, он сменил стиль, сделав шаг в сторону русского фольклора, но ничего равного по уровню дореволюционных сочинений так и не создал.

В СССР сочинения Черепнина по понятным причинам не исполнялись и редко исполняются по сей день, хотя процесс возвращения его музыки уже идёт.

Вторая мировая война застала его в Париже. Там он и умер в 1945 году.

Кстати, Николай Черепнин стал основателем целой композиторской династии, но уже за пределами России.

Его сын Александр стал пианистом и довольно крупным композитором (он приезжал в СССР в 1967 году), двое из трёх его сыновей — Сергей и Иван — тоже избрали эту профессию. Все они — граждане США.

Источник