Московский государственный университет печати

МАКРОЭКОНОМИКА

Конспект лекций

| Г.В. Мышленник МАКРОЭКОНОМИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Начало | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Об электронном издании | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Оглавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1. | Совокупный спрос AD нестабилен, так как: 1) имеет место несоответствие инвестиционных планов и планов сбережений ; 2) поскольку рыночная экономика нестабильна и часто недоиспользует все свои ресурсы, рыночный механизм без вмешательства государства не в состоянии сбалансировать экономику , обеспечивая полную занятость всех факторов производства ; 3) так как в краткосрочном периоде совокупное предложение является заданной величиной, мотором экономического роста выступает эффективный спрос . Эффективный спрос через предельную склонность к потреблению МРС и прирост новых инвестиций 4) автономные расходы благодаря механизму мультипликатора могут увеличивать совокупный доход на большую величину; 5) макроэкономическое равновесие может иметь место на различных отрезках кривой совокупного предложения ( рис. 3.1 В основе неоклассической теории лежит закон Сэя , в соответствии с которым предложение вызывает спрос. Неоклассики считали, что закон Сэя действует и в том случае, если часть доходов сберегается, так как сбережения через ставку процента превращаются в инвестиции. А ставка процента, являющаяся ценой кредитных ресурсов, как любая другая цена стремится уравновесить спрос и предложение. Кейнс показал, что инвестиции не приводят автоматически к полной занятости через ставку процента , так как решения о сбережениях и инвестировании принимаются разными лицами на разных основаниях. Согласно концепции Кейнса равенство сбережений и инвестиций достигается не через изменение ставки процента, а через уровень совокупного дохода . Он доказал, что увеличение сбережений в экономике с неполным использованием ресурсов приведет к снижению уровня производства и занятости , так как при увеличении сбережений домохозяйств происходит сокращение потребления , что не позволяет реализовать всю массу товаров, создается перепроизводство и снижается темп роста национального дохода . Данный эффект усиливается действием мультипликатора . Описанное Кейнсом состояние экономики получило название парадокса бережливости . В центре внимания кейнсианской модели экономики находится соотношение между доходами и расходами . Кейнс предложил метод определения равновесного уровня производства при текущем, неизменном уровне цен (цены определяются экзогенно) методом сопоставления совокупных расходов и объема производства , который получил название модель доходы — расходы или кейнсианский крест ( рис 3.2 Эта простая кейнсианская модель анализирует макроэкономические явления исключительно со стороны спроса как положение статического равновесия , при котором предложение реального национального объема производства (Y) равно тому количеству реального объема национального производства , которое люди хотели бы приобрести (AE). То есть, в этой модели объем совокупных расходов AE определяет объем производства Y и связанный с ним уровень безработицы . Исходным моментом этой модели является линия под углом 45 градусов. Любая точка на данной линии может быть точкой равновесия. Соответственно, точка пересечения графика совокупных расходов AE , которые упрощенно представляются как совокупный спрос, состоящий из суммы потребительских (C) и инвестиционных расходов (I), и линии под углом 45 градусов будет являться точкой макроэкономического равновесия. В этой точке выполняется равенство Y = C+I. В простой кейнсианской модели равновесие может быть связано, как с полной занятостью , так и демонстрировать равновесие в условиях безработицы . Главной целью экономического анализа по Кейнсу является определение факторов, от которых зависит величина национального дохода. Именно национальный доход (Y) обусловливает уровень занятости в экономике (N). Иначе говоря, занятость есть функция национального дохода: N = f (Y). Кейнс показал, что на объем национального производства, как и на объем совокупного спроса, оказывают влияние три важнейших фактора: потребление, сбережения населения и инвестиции фирм. Абстрагируясь от влияния государства и внешнего мира, совокупный спрос можно представить как сумму потребительских и инвестиционных расходов: Источник Потребление, сбережения, инвестиции. Рыночный механизм использования доходов на потребление и накопленияСовокупный спрос и совокупное предложениеМакроэкономика изучает не отдельные явления и процессы, а их совокупности: совокупный спрос, совокупное предложение, совокупные потребление и сбережения, совокупную занятость, совокупные инвестиции, совокупную цену в виде уровня цен и т. д. Целью макроэкономического анализа является нахождение условий, при которых наступает общее экономическое равновесие. Общее экономическое равновесие – это состояние экономики, при котором общественное производство (совокупное предложение) сбалансировано с общественным потреблением (совокупный спрос), когда между использованием ограниченных производственных ресурсов (земля, труд, капитал) и созданием различных товаров достигается пропорциональность в общенациональном масштабе. Общеэкономическое равновесие, выступающее в качестве макроэкономического, проявляется в виде пропорциональности: а) между производством продукции и ее потреблением; При рассмотрении макроэкономического равновесия важнейшими категориями выступают «совокупный спрос» и «совокупное предложение», «потребление» и «предельная склонность к сбережению», «накопления» и «инвестиции». Совокупный спрос – это общий объем товаров и услуг в национальном масштабе, который потребители, предприятия и государство могут купить при различных уровнях цен. Совокупный спрос (AD) представляет собой сумму всех спросов на конечные товары и услуги, предлагаемые на товарных рынках. В агрегированном виде совокупный спрос включает: где AD – совокупный спрос; C – совокупный спрос домохозяйств; I – спрос на капитальное оборудование; G – спрос на товары и услуги со стороны государства; X – чистый экспорт, разность между спросом иностранцев на отечественные товары и отечественным спросом на иностранные товары. На совокупный спрос оказывают влияние различные факторы, которые можно разделить на две группы. К первой группе относятся те факторы, которые формируют спрос на уровне отдельного товара (доход потребителей, вкусы потребителей, цены на товары-заменители). Ко второй группе относятся факторы, оказывающие воздействие в целом на совокупный спрос (AD). Если национальный доход растет, то и AD растет. Если доход покупателя повышается, то и спрос на товары увеличивается. Важнейшим положением является то, что стоимостная величина всех продаж за определенный период времени должна равняться произведению массы денег (M), находящихся в обращении, на число оборотов (V) этих денег за данный период времени. Другими словами, если вся денежная масса (М) совершит пять полных оборотов, то объем годовых продаж конечных товаров в стране составит MV. Если, например, денежная масса М = 200 млрд руб., скорость оборота денег V =5, тогда MV = 200 х 5 = 1000 млрд руб. = стоимости всех продаж конечных товаров за год. В соответствии с количественной теорией денег совокупный спрос можно выразить как где P – уровень цен. Кроме этого, следует иметь в виду, что на совокупный спрос оказывают влияние ценовые и неценовые факторы. К ценовым факторам относятся:

К неценовым факторам относятся:

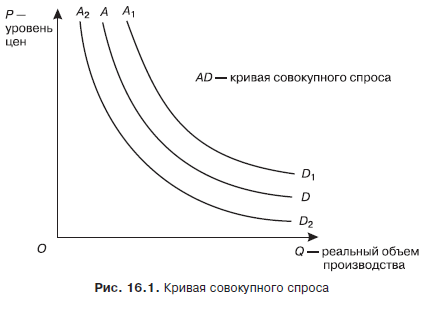

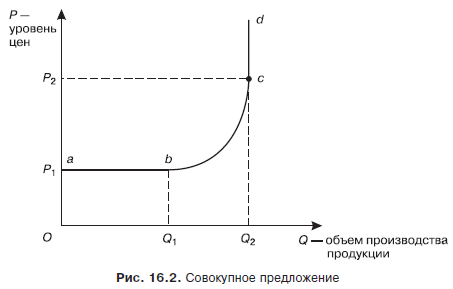

4. Изменения в расходах на чистый экспорт, обусловленные уровнем доходов в стране, изменением валютного курса. Неценовые факторы смещают кривую совокупного спроса AD либо вправо от A1D1, когда спрос увеличивается, либо влево от A2D2, когда спрос уменьшается (рис. 16.1). Совокупное предложение – это общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено предпринимательским и государственным секторами при разных уровнях цен. Совокупное предложение (АS) может быть приравнено к величине валового национального продукта (ВНП) или к величине национального дохода (НД): На величину совокупного предложения оказывают влияние ценовые и неценовые факторы. Среди ценовых факторов, во-первых, выделяют действующие на микроуровне и вызывающие изменение предложения на рынке отдельного товара (технология производства, издержки и т. д.). Во-вторых, к ним относятся действующие на макроуровне факторы, их качество и количество. В данном случае качество характеризуется производительностью факторов (более квалифицированная рабочая сила и более совершенная техника). Увеличение количества и повышение качества факторов приводит к росту производственных мощностей, а следовательно, к росту AS. Графически совокупное предложение можно представить в следующем виде (рис. 16.2). Совокупное предложение находится в зависимости от уровня цен. Но в любом случае объем производства ограничивается величиной имеющихся ресурсов. На графике представлены случаи совокупного предложения:

К числу неценовых факторов относятся те, которые могут изменять издержки:

Взаимосвязь совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) и обеспечение равновесия на товарном рынке. Равновесие на товарном рынке в процессе отклонения AD и AS достигается путем изменения цен или объемов выпуска продукции. При этом могут иметь место несколько вариантов: 1. Совокупный спрос превышает совокупное предложение AD > AS. При этом равновесие достигается двумя путями: а) не изменяя объема, повышают цены; На практике фирмы обычно идут по второму пути. Но увеличение выпуска продукции ведет к росту издержек. Поэтому в действительности идут по пути увеличения объемов производства и повышения уровня цен. 2. Совокупный спрос ниже совокупного предложения AD Источник Потребление, сбережение, инвестиции и макроэкономическое равновесие

Макроэкономическое равновесие означает сбалансированность и пропорциональность в развитии национальной экономики. При макроэкономическом равновесии должно достигаться соответствие между всеми сторонами экономики, т.е. между: • Производством и потреблением. • Совокупным спросом и совокупным предложением. • Товарной массой и ее денежным эквивалентом. • Сбережениями и инвестициями • Рынками факторов производства и потребительскими благами. Достичь макроэкономического равновесия на длительный срок практически невозможно. Равновесное состояние экономики нарушается. Это обусловлено постоянным и неравномерным движением и развитием отдельных частей и сфер рыночной экономики. Равновесие в макроэкономике имеет разные виды: 1. Краткосрочное (текущее) и долгосрочное равновесие. 2. Идеальное и реальное равновесие. Идеальное равновесие – это теоретически желаемое равновесие, которое обеспечивает оптимальную сбалансированность экономической системы и ее идеальную пропорциональность. Иногда идеальное равновесие называют полным. Реальное равновесие – это фактическое равновесие, которое существует в условиях несовершенной конкуренции и при наличии внешних эффектов рынка. 3. Частичное и общее равновесие. Частичное равновесие – равновесие, устоявшееся на отдельных рынках, в отдельных отраслях, и сферах экономики. Оно означает равенство только отдельных сторон экономики (производство-потребление и т.д.), и достигается в рамках отдельной части рыночной системы, поэтому называется частичным. Основы анализа частичного равновесия заложены в работах А.Маршалла. Общее равновесие – это равновесие экономической системы в целом, можно отметить, что общее равновесие достигается во всех сторонах экономики и: • подразумевает соответствие общественных целей и имеющихся экономических возможностей; • предполагает такое состояние экономики, при котором используются все имеющиеся ресурсы. • означает, что общая структура производства соответствует структуре потребления. 4. Устойчивое и неустойчивое равновесие. Равновесие называется устойчивым, если в ответ на внешний импульс, разрушающий равновесие, экономика самостоятельно возвращается в устойчивое состояние. Если после внешнего воздействия экономика не может восстановиться самостоятельно, то равновесие называется неустойчивым. К условиям макроэкономического равновесия относятся: • Фактический уровень производства равен потенциальному объему производства. • Фактический уровень инфляции равен ожидаемой инфляции. • Фактический уровень безработицы равен ее естественному уровню. • Сальдо платежного баланса равно нулю. Нарушение равновесия экономики проявляется в: • Снижении реальных доходов населения. • Снижении жизненного уровня и качества жизни. Потребление, сбережения, инвестиции Покупателями на рынке благ выступают все четыре субъекта макроэкономических отношений: домашние хозяйства, предпринимательский сектор, государственный сектор и внешний мир. Рассмотрим как формируется спрос этих субъектов. Спрос домашних хозяйств. Домашние хозяйства проявляют три вида экономической активности: • Предлагают факторы производства. • Потребляют часть полученного дохода (текущее потребление). • Сберегают часть полученного дохода, приобретая ценные бумаги и недвижимость. Потребление – часть дохода домашних хозяйств (населения), которая тратиться на приобретение материальных благ и услуг. Остальная часть денежного дохода домашних хозяйств, сберегается, т.е. сбережения – часть дохода домашних хозяйств (населения), которая не потребляется. Сбережения = доход – потребление Потребление и сбережения домашних хозяйств (населения) оказывают непосредственное влияние на объем национального производства, уровень цен в стране и занятость.

В экономической теории для анализа роли потребления и сбережений Дж. М.Кейнсом были введены понятия: функция потребления и функция сбережений. Кейнс исходил из предположения, что потребление домашних хозяйств зависит от абсолютной величины текущего дохода. Функция потребления показывает взаимосвязь потребительских расходов и реальных располагаемых доходов населения (РД) 1). Функция сбережений – взаимосвязь сбережений населения и реальных располагаемых доходов. Как уже отмечалось, важными составляющими совокупного спроса являются потребление и инвестиции, причем на инвестиции значительное влияние оказывает сбережение. Под инвестициями принято понимать использование сбережений в целях создания новых производственных мощностей и капитальных активов. При определении содержания инвестиций обычно выделяют экономическую и финансовую стороны. Экономическое содержание инвестиций находит выражение в использовании сбережения на создание, расширение и техническое перевооружение основного капитала, а также на связанные с этим изменения оборотного капитала. Исходя из экономического содержания инвестиций, можно определить их направления: строительство новых производственных зданий и сооружений; закупки нового оборудования, техники и технологии; дополнительные закупки сырья и материалов; строительство жилья и объектов социального назначения. Соответственно этим направлениям различают типы инвестиций: производственные инвестиции; инвестиции в товарно-материальные запасы; инвестиции в жилищное строительство. Финансовые инвестиции — это вложения в акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги и финансовые инструменты. Они формируют дополнительные источники расширения реальных инвестиций. Сущность инвестиций нами была рассмотрена достаточно полно в курсе «Микроэкономика». Здесь же мы остановимся только на проблеме взаимосвязи сбережений, инвестиций и равновесного объема ВНП. Следует отметить, что сбережения и инвестиции влияют на объем эффективного спроса в прямо противоположных направлениях: сбережения сокращают спрос, а инвестиции его увеличивают. Уровень инвестиций оказывает существенное воздействие на объем национального дохода общества; от его динамики будет зависеть множество макропропорций в национальной экономике. Кейнсианская теория особо подчеркивает тот факт, что уровень инвестиций и уровень сбережений (т. е. источник, или резервуар инвестиций) определяется во многом разными процессами и обстоятельствами. Инвестиции в масштабах страны определяют процесс расширенного воспроизводства. Строительство новых предприятий, возведение жилых домов, прокладка дорог, а следовательно, и создание новых рабочих мест зависят от процесса инвестирования, или капиталообразования. Как известно источником инвестиций являются сбережения. Но проблема заключается в том, что сбережения осуществляются одними хозяйствующими агентами, а инвестиции могут осуществляться совсем другими хозяйствующими субъектами. Сбережения широких слоев населения являются источником инвестиций. Но эти лица («сберегатели») не осуществляют капиталообразования, связанного с реальным приростом капитальных благ. Разумеется, источником инвестиций являются и накопления функционирующих различных фирм. Здесь «сберегатель» и «инвестор» совпадают. Однако роль сбережений лиц наемного труда, не являющихся одновременно и предпринимателями, весьма значительна, и несовпадение процессов сбережения и инвестирования вследствие указанных причин может приводить экономику в состояние, отклоняющееся от равновесия. Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||

»/> задает максимально возможный уровень экономической активности . Эффективный спрос — это совокупный спрос на товары и услуги, обеспеченный ресурсами для их приобретения. Он может быть доведен до производителей через механизм цен;

»/> задает максимально возможный уровень экономической активности . Эффективный спрос — это совокупный спрос на товары и услуги, обеспеченный ресурсами для их приобретения. Он может быть доведен до производителей через механизм цен; ).

).