- Мультипликатор и акселератор

- Основы экономической теории

- Мультипликатор и акселератор инвестиций. Парадокс бережливости.

- Курсовая работа: Теория мультипликатора-акселератора

- 1. Теория мультипликатора-акселератора

- 1.1. Мультипликатор автономных расходов. Эффект мультипликатора

- 1.1.1.Мультипликатор инвестиций

- 1.1.2.Мультипликатор занятости

- 1.1.3.Мультипликатор государственных расходов

- 1.1.4.Налоговый мультипликатор

- 1.1.5. Мультипликатор сбалансированного бюджета

- 1.1.6.Мультипликатор внешней торговли

- 1.2. Акселератор

- 1.3. Взаимодействие мультипликатора и акселератора

- 1.4. Выводы

- 2. Применение теории мультипликатора-акселератора

- 2.1. Моделирование экономических циклов

- 2.1.1.Неокейнсианская теория цикла

- 2.1.2. Математические модели цикла

- 2.2. Анализ влияния иностранных инвестиций на экономический рост принимающих стран

- 2.2.1.Дифференциальная модель межстранового перераспределения капитала (модель В. Леонтьева)

- 2.2.2.Модифицированная разностная модель мультипликатора-акселератора

- 2.2.3.Мультипликаторная схема оценки роли прямых иностранных инвестиций

- 2.3. Проблемы, связанные с применением эффекта мультипликатора

- 2.4. Выводы

- 3. Анализ статистических данных для РФ

Мультипликатор и акселератор

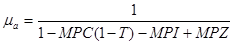

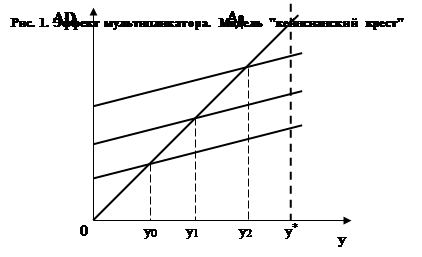

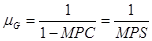

Мультипликатор автономных расходов — это коэффициент, который показывает, на сколько увеличится (уменьшится) совокупный доход (Y) при росте (уменьшении) автономных расходов (А) на единицу.

Механизм действия мультипликатора основан на том, что расходы одного экономического агента превращаются в дополнительные доходы другого, являясь предпосылкой для увеличения его расходов. Это создает дополнительный доход третьему экономическому агенту, расходование которого увеличивает доход следующего агента и т.д. В результате совокупный доход оказывается гораздо больше, чем первоначальное изменение расходов.

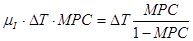

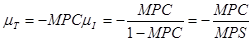

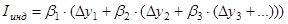

Прирост дохода каждого следующего экономического агента равен дополнительному доходу предыдущего агента, умноженному на предельную склонность к потреблению (Су). Изменение совокупного дохода составит

Мультипликатор действует в обе стороны: при росте автономных расходов совокупный доход мультипликативно увеличивается, при уменьшении автономных расходов совокупный доход мультипликативно сокращается.

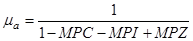

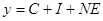

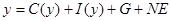

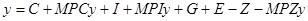

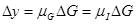

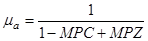

Равновесие на рынке благ будет меняться в результате действий государства (которое собирает налоги и осуществляет государственные расходы), а так же внешнего мира. В состоянии равновесия уравнение примет вид:

где

Действие мультипликатора основанона автономных инвестициях (Ia) – т.е. затратах на образование нового капитала, не зависящих от изменения национального дохода. Причины существования автономных инвестиций: изменение вкусов потребителей, увеличение численности населения, научно-технический прогресс и т.д.

Индуцированные инвестиции (Iин(Y)) – затраты на образование нового капитала, вызванные устойчивым ростом спроса на блага.

Акселератор или коэффициент приростной капиталоемкости (χ) – показатель, характеризующий, сколько единиц дополнительного капитала требуется для производства дополнительной единицы продукции.

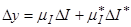

Действие мультипликатора и акселератора не проявляется отдельно друг от друга. Если под действием какого-либо фактора (например, рост государственных расходов) происходит рост национального дохода (работает мультипликатор), то это приводит к появлению индуцированных инвестиций (акселератор).

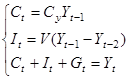

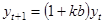

Проанализируем действие мультипликатора и акселератора во времени. Для этого рассмотрим закрытую экономическую систему без государства, уровень цен постоянен. Автономное потребление равно 0, а потребительские расходы пропорциональны доходу в предыдущем периоде. Чистые инвестиции в каждом периоде зависят от прироста дохода в предыдущем периоде: It=Iat+Iиндt=Iat+χ(

Условие равновесия на рынке благ примет вид:

Yt=CyYt-1+ Iat+ χ(

Тесты

1. Под автономными инвестициями понимают:

а) затраты на образование нового капитала, не зависящие от изменения национального дохода;

б) затраты на образование нового капитала, зависящие от изменения национального дохода;

в) любые вложения в основной капитал и товарно-материальные запасы;

г) отчисления, обеспечивающие восстановление потребленного капитала.

2. Механизмы акселератора и мультипликатора:

а) действуют одновременно;

б) если механизм акселерации не действует, то возникает эффект мультипликации;

в) не могут действовать одновременно;

г) верны ответы а) и б);

3.Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина банковского мультипликатора равна:

а) 0; б) 1; в) 10; г) 100.

4. Мультипликатор национального дохода выражается следующим уравнением:

а) µ =

5. В соответствии с принципом акселератора индуцированные инвестиционные расходы имеют место в случае:

а)Если ВНП и потребление находятся на высоком уровне;

б) Если ВНП и потребление находятся на низком уровне;

в) Если ВНП и потребление устойчиво растут;

г) В любой из этих ситуаций, т.к. между ВНП, инвестициями и потреблением нет никакой связи.

Задачи

1. Известно, что домохозяйства из каждого получаемого дополнительного доллара сберегают 10 центов. Определить мультипликатор автономных расходов.

Решение: Если из каждого полученного доллара 10 центов сберегается, то предельная склонность к сбережению Sy=0,1.

2. Рассмотрим модель без учета влияния государства на экономику (нет государственных расходов, нет налогов). Функция потребления домохозяйств задана уравнением С=0,8Y+50. Автономные инвестиции — 100 д.е. A) Найти равновесное значение НД, потребления, сбережений. Б) Как изменится значение НД, если предприниматели увеличат инвестиции на 10 д.е.?

Решение:А) Условие равновесия на рынке благ (государства и заграницы нет) Y=C+I

С=50+0,8Y = 50+0,8·750=650; S=0,2Y-50 = 0,2·750-50=100.

Б) Определим значение мультипликатора

3. Экономическая система находится в равновесии. Известно, что равновесный доход составляет 100 д.е., предельная склонность к потреблению составляет 0,6; акселератор — 1,2; автономные инвестиции – 40 д.е. В первый год автономные инвестиции возросли на 7 д.е. и остались на том же уровне. Определить равновесный доход на протяжении 10 периодов. Рассчитать результаты без учета действия акселератора и с акселератором. Построить графики Iа, Iинд, С, Y.

Решение: 1) Экономическая система находится в равновесии. Определим величину потребления: С=0,6Y=60

Рассмотрим процесс достижения нового равновесия без учета действия акселератора.

Период 1. Iа1=47

Период 2. Y2=C2+Iа=0,6Y1+Iа=0,6·107+47=111,2. Далее результаты расчета представлены в табл. 2.1.

Источник

Основы экономической теории

Мультипликатор и акселератор инвестиций. Парадокс бережливости.

Инвестиции – важный фактор экономического развития. При этом они подвержены действию особого мультипликационного механизма, умножающего их воздействие на рост ВНП. Зависимость дохода и инвестиций выражается в мультипликаторе. Предельная склонность к инвестированию (marginal propensity investment) определяется отношением прироста инвестиций (investment) к приросту дохода:

Эффективность инвестиций определяется мультипликатором.

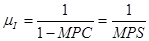

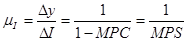

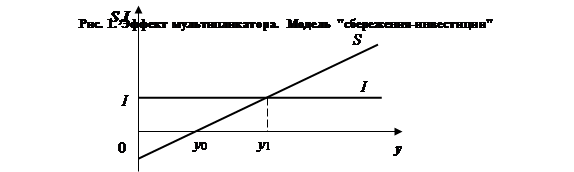

Мультипликатор (multiplier), то есть множитель, — это численный коэффициент, показывающий (характеризующий) прирост дохода обусловленного приростом инвестиций:

Мультипликатор показывает, во сколько раз суммарный прирост или сокращение совокупного дохода превосходит первоначальный прирост или сокращение автономных расходов. Эффект мультипликатора – это макроэкономическое явление, которое вытекает из того, что увеличение расходов на потребление благ означает увеличение доходов у тех, у которых эти блага приобретаются. Увеличение дохода порождает расширение потребления, рост потребления означает возрастание эффективного, то есть платежеспособного спроса, а следовательно и доходов. И вслед за первичным приростом дохода следует вторичный, третичный и т д. То есть однократное изменение прироста дохода за счет расширения потребления порождает многократное изменение ВНП и дохода за счет расширения потребления. Эта цепная реакция (эхо) будет продолжаться до тех пор, пока постепенно исходный уровень потребления не будет полностью замещен сбережениями. Идея мультипликатора заключается в том, что первоначальные инвестиции вызывают доход, который в свою очередь также частично инвестируется и в конечном счете складывается общий нарастающий мультипликационный эффект. Эффект мультипликатора действует не только в сторону положительного эффекта, но и в обратную сторону. Мультипликатор инвестиций находится в обратной зависимости от предельной склонности к сбережению. Эффект мультипликатора имеет место и в налоговой, и в банковской системе. Эффект мультипликатора связан с действием акселератора (ускорителя), суть которого проявляется в вовлечении индуцированных инвестиций в процесс производства.

Рост национального дохода, вызванный эффектом мультипликатора, вызывает рост потребительского спроса. Это в свою очередь ведет к росту спроса на товары производственного назначения. Для расширения производства предприятия осуществляют крупные капиталовложения (инвестирует в основной капитал) для создания производственных мощностей и происходит последующее повышение потребительского спроса. Рост национального дохода вызывает дальнейшее увеличение инвестиций. И поэтому принцип акселератора (accelerator) – это принцип производного спроса.

Однако следует учитывать, что акселератор усиливает колебание дохода, вызванный действием мультипликатора. И необходимо учитывать обратные последствия, которые называют парадоксом бережливости. В экономике увеличение сбережений домашними хозяйствами означает снижение потребления, а следовательно и совокупного спроса. Поскольку совокупный спрос определяет уровень выпуска и занятости, то уровень выпуска продукции в экономике снижается, причем это снижение будет усилено мультипликатором. И так как сбережения и инвестиции неуравновешенны процентной ставкой, вследствие эффекта акселерации произойдет снижение инвестиций, а дальше по цепочке снижение дохода потребления и сбережения. Таким образом, парадокс бережливости заключается в том, что попытки общества увеличить сбережения приводят к сокращению потребления и дохода общества, а следовательно, к уменьшению первоначального объема сбережений. Или иначе. В нормальных условиях развития умение беречь деньги, ресурсы, разумно и экономно их расходовать ведет к росту благосостояния людей и поэтому приветствуется обществом и закрепляется в его моральных устоях. Однако бывают такие периоды (массовая безработица, глубокая стагнация производства, трудно удерживаемая инфляция), когда эти критерии не срабатывают, а приводят к противоположным результатам, т.е. чем больше они сберегают, тем беднее становится общество.

Источник

Курсовая работа: Теория мультипликатора-акселератора

| Название: Теория мультипликатора-акселератора Раздел: Рефераты по экономике Тип: курсовая работа Добавлен 21:26:25 08 декабря 2007 Похожие работы Просмотров: 9913 Комментариев: 15 Оценило: 4 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Период | Сt = MPC yt-1 | It a | It ин = b(yt – yt-1 ) | yt = Ct + It a+ It ин |

| 0 | 72 | 48 | 0 | 120 |

| 1 | 72 | 60 | 0 | 132 |

| 2 | 79,2 | 60 | 8,4 | 147,6 |

| 3 | 88,6 | 60 | 10,9 | 159,5 |

| 4 | 95,7 | 60 | 8,3 | 164 |

| 5 | 98,4 | 60 | 3,2 | 161,6 |

| 6 | 97 | 60 | -1,7 | 155,3 |

| 7 | 93,2 | 60 | -4,4 | 148,8 |

| 8 | 89,3 | 60 | -4,6 | 144,7 |

| 9 | 86,8 | 60 | -2,9 | 143,9 |

| 10 | 86,3 | 60 | -0,6 | 145,7 |

| 11 | 87,4 | 60 | 1,3 | 148,7 |

| 12 | 87,2 | 60 | 2,1 | 149,3 |

| 13 | 89,6 | 60 | 0,4 | 150 |

| 14 | 90 | 60 | 0,5 | 150,5 |

| 15 | 90,3 | 60 | 0,4 | 150,7 |

| 16 | 90,4 | 60 | 0,1 | 150,5 |

| 17 | 90,3 | 60 | -0,1 | 150,2 |

| 18 | 90,1 | 60 | -0,2 | 149,9 |

| 19 | 89,9 | 60 | -0,2 | 149,7 |

| 20 | 89,8 | 60 | -0,1 | 149,7 |

| 21 | 89,8 | 60 | 0 | 149,8 |

В периоде 1 национальный доход увеличился на величину прироста автономных инвестиций (ΔI1 a = 12) и составил 132. Данное обстоятельство привело в периоде 2 к увеличению объема совокупного потребления до 79,2 и к появлению индуцированных инвестиций в размере 8,4. Это означает, что здесь действуют и мультипликатор и акселератор.

В периоде 3 объем производных инвестиций достиг максимального значения (Itин = 10,9), поскольку в предыдущем периоде произошел максимальный прирост национального дохода (Δу2 = y2 — y1 = 15,6). В дальнейшем (периоды 4 и 5) величина индуцированных капиталовложений уменьшалась из-за падения темпов прироста национального дохода в периодах 3 и 4. Более того, начиная с периода 6, производные инвестиции приняли отрицательное значение. Это объясняется снижением уровня дохода в предшествующем периоде (I6ин = -1,7, поскольку Δу5 = y5 — y4 = 15,6). Совокупное потребление продолжало возрастать и в периоде 5 достигло максимальной величины (98,4), поскольку в предыдущем периоде национальный доход был максимален (164). В дальнейшем, с 6 по 10 период происходило снижение объема потребления.

Табличные данные отражают затухающие колебания национального дохода, совокупного потребления и производных инвестиций. Если бы действовал только один мультипликатор, то при данном варианте автономного инвестирования система устремилась бы к новому равновесному состоянию. Подключение акселератора привело к волнообразным колебаниям экономической системы.

В данном числовом примере мультипликатор и акселератор фигурируют в качестве постоянных величин. В реальной экономической жизни не существует постоянных коэффициентов мультипликации и акселерации в силу действия таких переменных факторов, как научно-технический прогресс, сальдо торгового баланса, товарные запасы, степень монополизации производства и т. д.

1.4. Выводы

Эффект мультипликатора отражает взаимосвязь между изменением автономного спроса и национального дохода (либо ВВП, либо ВНП). При этом рассматривают изменения как всех составляющих автономного спроса в совокупности (мультипликатор автономных расходов), так и каждого в отдельности (инвестиционный, налоговый, государственных расходов, сбалансированного бюджета, занятости). Наряду с рассмотренными мультипликаторами, были сформулированы мультипликаторы для других сфер, в частности, денежный, кредитный и депозитный мультипликаторы.

Акселератор служит для оценки величины индуцированных инвестиций в зависимости от изменения дохода. При анализе эффекта акселератора важно учитывать временной лаг, а также условия, при которых он будет возможен. В реальности наблюдают взаимодействие эффектов мультипликатора и акселератора, причем возможен как прямой, так и обратный эффект. Хотя идея мультипликатора-акселератора принадлежит кейнсианской школе, она уже давно используется в макроэкономических моделях представителей других направлений экономической мысли.

2. Применение теории мультипликатора-акселератора

2.1. Моделирование экономических циклов

Теории экономического цикла можно разделить на две категории: теории, которые в основном являются экстернальными (внешними), и теории, являющиеся в основном интернальными (внутренними).

Экстернальные теории усматривают главные причины экономического цикла в колебаниях факторов, лежащих за пределами экономической системы. Интернальные теории обращают внимание на механизм внутри самой экономической системы, который дает импульс самовоспроизводящемуся экономическому циклу, так что каждая экспансия порождает рецессию и сжатие, а каждое сжатие, в свою очередь, порождает оживление и экспансию, и все это сплетается в повторяющуюся, бесконечную цепь.

В кейнсианском подходе теория мультипликатора-акселератора использовалась как интернальная теория для объяснения и моделирования экономических циклов.

2.1.1.Неокейнсианская теория цикла

В своей работе «Экономические циклы и национальный доход» (1951) Э. Хансен дает подробное объяснение механизма инвестиционных колебаний с позиций кейнсианства.[14]

Он объясняет фазу подъема в экономике следующим образом: пусть научно-технический прогресс вызывает в какой-либо из отраслей некоторый объем автономных инвестиций; через механизм мультипликатора эти инвестиции результируются в помноженном приросте национального дохода, а этот прирост в свою очередь (через механизм акселератора) вызывает еще большее приращение стимулированных инвестиций. Экономика идет в гору, внутри нее раскручивается маховик бума.

Механизм взаимодействия мультипликатора и акселератора Хансен называет сверхкуммулятивным процессом или системой «сверхмультипликатора». Далее он пишет: «Если дана эволюция инвестиций, мультипликатор говорит нам, как будет развиваться доход. Если дана эволюция дохода, акселератор говорит нам, каково поведение инвестиций. Вместе взятые мультипликатор и акселератор заключают в себе свое определение, и мы получаем завершенную динамическую теорию. Они составляют основную структуру, или скелет, всякой эконометрической теории цикла. Более того, такая теория позволяет объединить экзогенный фактор – автономное инвестирование с эндогенными факторами — мультипликатором и акселератором».

Однако подъем не длится вечно. При объяснении «механизма поворота» Э.Хансен сосредоточивает внимание на двух группах причин.

Первая связана с исчерпанием автономных инвестиций. Этот процесс обусловлен, по Хансену, снижением предельной эффективности капиталовложений (т.е. уменьшением рентабельности каждой последующей доли инвестиций по мере роста их объема), увеличением на стадии бума нормы процента и, наконец, ростом цен на инвестиционные товары.

Вторая причина относится к сокращению предельной склонности к потреблению, ибо, согласно основному психологическому закону Кейнса, с ростом дохода, естественным для стадии подъема, склонность к потреблению падает, а склонность к сбережению растет. Хансен пишет: «Если мы обозначим соединенную систему рычажного взаимодействия мультипликатора-акселератора (систему «сверхмультипликатора») символом К , тогда весь эффект работы этой системы, как он сказывается из периода в период, предстанет как КΔI = ΔY». Легко показать, что предельная склонность к потреблению находится в обратной зависимости не только к мультипликатору в узком смысле слова, но и к сверхмультипликатору.

Первоначальный импульс к росту (автономные инвестиции) действует все слабее, да к тому же все с меньшей отдачей функционирует передаточный механизм (мультипликатор и акселератор). Происходит остановка роста и экономика поворачивает к спаду, поскольку, «когда автономные инвестиции прекращаются, доход уменьшается не только на сумму автономных инвестиций, но и на сумму стимулированного ими потребления и стимулированных инвестиций (мультипликатор и акселератор действуют в это время в обратном направлении)».

Новый подъем начинается тогда, когда на стадии спада постепенно накопятся импульсы для новых автономных инвестиций, прежде всего новые технические усовершенствования. Кроме того, на стадии спада доля потребления в доходе резко возрастает (с уменьшением дохода предельная склонность к потреблению приближается к единице). Падение нормы процента, уменьшение цен на капитальные блага также облегчают впрыскивание в экономику новой порции автономных инвестиций, а мощный сверхмультипликатор способствует закреплению тенденции к всеобщему росту.

В этой теории существует ряд явных недостатков. Во-первых, концепция Хансена, как и все кейнсианские теории экономической динамики, тщательно очищена от социальной формы воспроизводственного процесса, а следовательно, от особенностей и противоречий капиталистического способа производства. Конкретно это проявляется, в частности, в недооценке конфликтной формы движения производства и личного потребления, насильственно резкого (а не плавного, как у Хансена) способа восстановления пропорций в ходе кризиса и т.д. Кроме того, анализ цикла в работе американского экономиста велся фактически в отрыве от процесса роста цен и развития инфляции. Последнее обстоятельство сыграло в дальнейшем поистине роковую роль в исторических судьбах кейнсианской теории динамики.

Но если сравнить теорию Хансена с теми представлениями о цикле и кризисе, которые господствовали в западной экономической мысли раньше, прогресс в приращении знаний сделается очевидным. Причины циклических колебаний выводились неоклассиками за пределы капиталистической экономики, последняя сравнивалась с детской игрушкой – качающейся лошадкой, колебания которой вызываются чисто внешними причинами. Хансен не отрицает значения экзогенных факторов (автономных инвестиций), однако он настаивает на существовании модели «самодвижущегося эндогенного цикла», т.е. внутренних механизмов циклических колебаний. Один из выводов его книги звучит, в частности, так: «Современный анализ обнаруживает, что пока экономика остается динамической, пока требования роста и прогресса вызывают большие расходы на инвестиции, до тех пор будут действовать могущественные силы, порождающие циклические колебания. Нельзя потому рассматривать цикл как патологическое состояние. Он присущ природе современной динамической экономики».

2.1.2. Математические модели цикла

Многие математические модели цикла построены на идее колебания инвестиций в основной капитал, другие теории подчеркивают роль инвестиции в оборотные фонды.

В 1939 г. П. Самуэльсон издал небольшую статью, в которой попытался объяснить теорию цикла на основе простой кейнсианской модели мультипликатора-акселератора.[15] Главная идея этой модели основана на предположении колебаний инвестирования в основной капитал. Базовая модель Самуэльсона состоит из трех уравнений:

Первое уравнение отражает принцип мультипликации: потребление С в период времени t равно доходу предыдущего периода Y t -1 , умноженному на константу предельной склонности к потреблению С t .

Из второго уравнения следует, что инвестиции в основной капитал I равны разнице доходов двух предшествующих периодов, умноженной на акселератор V . Таким образом, учитывается принцип акселерации с учетом запаздывания на один период.

Наконец, последнее уравнение свидетельствует о том, что совокупный продукт (доход) Y равен сумме потребления С , инвестиций I и государственных расходов G . Это уравнение отражает состояние равновесия для закрытой экономики.

В последние годы увеличивается количество математических моделей, посвященных инвестициям в оборотные фонды, которые лучше объясняют цикличность на кратких временных отрезках, чем модели инвестиций в основной капитал.

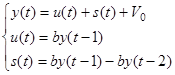

В серии работ, опубликованных в 40-е годы XX в., английский экономист Л. А. Метцлер попытался проанализировать движение оборотных фондов в рамках теории мультипликатора-акселератора.[16] Основу теории Метцлера можно выразить в виде следующих трех уравнений.

Из первого уравнения следует, что в период времени t производство y(t) равно производству потребительских благ, предназначенных для продажи u(t), плюс производству оборотных фондов s(t), плюс неиндуцированные чистые инвестиции V0 .

Второе уравнение показывает, что производство потребительских благ u(t) равно потреблению в предыдущем периоде. Оно предполагает, что потребители в каждом периоде тратят постоянную долю b дохода, полученного в этот период; оно предполагает также, что не существует никакого лага между получением дохода и его потреблением.

Третье уравнение показывает, что производство оборотных фондов равно разнице между потреблением в двух предшествующих периодах.

В этой упрощенной модели Метцлер предполагает, что производители намерены поддерживать запасы оборотных фондов S0 на определенном уровне.

2.2. Анализ влияния иностранных инвестиций на экономический рост принимающих стран

2.2.1.Дифференциальная модель межстранового перераспределения капитала (модель В. Леонтьева)

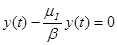

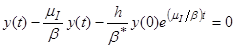

Одной из первых попыток оценить влияние потока ПИИ на долговременное экономическое развитие национальных экономик явилась модель В. Леонтьева.[17] Данная модель воспроизводит функционирование двух групп стран – развитых и развивающихся. Связь между ними обеспечивается потоком производственных инвестиций, вывозящихся из развитых стран в развивающиеся.

Применительно к развитым странам модель В. Леонтьева сводится к двум простейшим соотношениям:

Комбинирование принципов мультипликатора и акселератора позволяет получить итоговое дифференциальное уравнение, описывающее динамику выпуска в группе развитых стран:

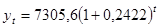

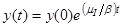

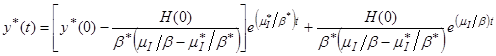

Решением данного уравнения является экспоненциальная функция роста:

Далее предполагается, что объем капитала, переводимого в развивающиеся страны из развитых, составляет постоянную долю h от ВНП стран, экспортирующих капитал. Тогда величина переводимого капитала H (t ) задается соотношением:

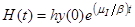

Для блока развивающихся государств можно записать аналогичные соотношения:

1. Модифицированный принцип мультипликатора, задающийся уравнением

где звездочкой обозначены аналогичные параметры и переменные для развивающихся стран; в данном случае инвестиции развивающихся стран складываются из внутренних инвестиций и внешних, переводимых из развитых стран.

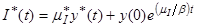

2. Принцип акселератора, задающийся уравнением

Комбинируя принципы мультипликатора и акселератора, легко получить итоговое дифференциальное уравнение, описывающее динамику выпуска в группе развивающихся стран:

В общем случае, когда

Таким образом, экономический рост в развивающихся странах напрямую зависит от темпов роста в развитых странах и от начального значения вывозимого из развитых стран капитала.

Все параметры модели В. Леонтьева довольно легко оцениваются и, следовательно, сама модель может использоваться в практических расчетах. При этом использовать модель В. Леонтьева можно, по крайней мере, в двух направлениях. Во-первых, в качестве инструмента прогнозирования и для получения временных разверсток показателей ВНП для двух групп стран при разных параметрах, а, во-вторых, с ее помощью можно напрямую оценивать некоторые параметры, необходимые для достижения заданного результата.

Модель В. Леонтьева может рассматриваться как классический инструмент для понимания глобальных тенденций мирохозяйственного развития. Вместе с тем нельзя не указать и на ее минусы.

Во-первых, масштабы вывозимого капитала из страны-донора напрямую увязываются с темпом экономического роста. В настоящее время практически все страны (развитые и развивающиеся) одновременно импортируют и экспортируют капитал, поэтому взаимосвязь между темпами роста производства в таких государствах оказывается весьма неоднозначной. Следовательно, к анализу современных тенденций модель В. Леонтьева применить весьма непросто. Для этого нужно провести большую работу по корректной классификации стран на развитые и развивающиеся, а также оценить сальдо перемещаемого между ними капитала, что сопряжено с большими техническими трудностями.

Во-вторых, ввозимый капитал предполагается гомогенным (однородным). Вместе с тем очевидно, что важны не только и не столько объемы импортируемого капитала, сколько его структура. Так, инвестиции, способствующие консервации неэффективной структуры экономики, ведут скорее к замедлению, чем к ускорению развития страны-реципиента. В этом смысле прикладные расчеты по модели В. Леонтьева могут в определенном смысле дезориентировать относительно истинной роли иностранных инвестиций.

В-третьих, внутренние и внешние инвестиции считаются равноэффективными. В. Леонтьев предполагает, что иностранный капитал – это всего лишь дополнительные финансовые ресурсы, отдача от которых определяется национальными условиями воспроизводства. Однако это положение в свете современной теории представляется принципиально неверным, так как глубинный экономический смысл привлечения иностранного капитала заключается в том, что вместе с ним в национальную экономику приходят новые технологии и новые организационные формы производства, дающие совершенно иной экономический эффект по сравнению с местным предпринимательством.

В-пятых, модель В. Леонтьева предъявляет повышенные требования к информационному обеспечению, предполагающему наличие не только национальной, но и международной статистики. Это является серьезным техническим тормозом для проведения оперативных прогнозно-аналитических расчетов. В принципе можно было бы рассматривать только одну страну-реципиента и одну или несколько стран-доноров. Однако и в этом случае расчеты по стране-реципиенту будут требовать довольно специфической информации по странам-донорам. На практике это не всегда реализуемо.

Итак, использование модели В. Леонтьева целесообразно в основном для уяснения качественной картины в развитии мирохозяйственных процессов, в то время как для детальных количественных расчетов по отдельной стране требуется несколько иная схема.

2.2.2.Модифицированная разностная модель мультипликатора-акселератора

Рассмотрим модифицированную модель экономического роста, основанную, как и модель В. Леонтьева, на использовании принципов мультипликатора и акселератора с учетом фактора ПИИ.[18]

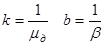

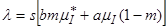

Основой данной модели являются принципы мультипликатора

Комбинация принципов мультипликатора и акселератора дает следующее разностное уравнение

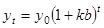

решением которого является простая степенная производственная функция:

Если λ — темп прироста ВВП, получается очевидное равенство

где

X — продукция, произведенная местным сектором;

X * — продукция, произведенная иностранным сектором;

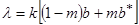

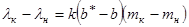

Эта формула в явном виде фиксирует зависимость темпов экономического роста (λ) от инвестиционной активности в стране (k), доли инвестиций иностранного сектора (m ) и отдачи от инвестиций в двух секторах (b и b * ). Из нее мы выведем окончательное уравнение, показывающее влияние доли ПИИ на темпы экономического роста в стране-реципиенте:

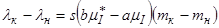

где индексы н и к обозначают начальные и конечные состояния соответственно.

При всей своей простоте данный метод содержит в себе ряд методических опасностей. Укажем на некоторые из них. Во-первых, при вычислении акселераторов необходимо довольно хорошее информационное обеспечение. Так, нужно иметь данные не только об объеме ПИИ, сопоставимые с совокупным объемом инвестиций в национальной экономике, но и знать объемы произведенной продукции местным и иностранным секторами. Приросты этих объемов должны измеряться в сопоставимых ценах, чтобы исключить инфляцию, для чего следует дефлировать соответствующие исходные цифры. Однако рост цен на продукцию двух секторов может быть не равномерным и получение соответствующих индексов цен в общем случае довольно проблематично. Похожая ситуация возникает и при расчетах для нескольких лет с учетом того, что стоимость основного капитала у местных и иностранных фирм может также расти неодинаковыми темпами. Статистический учет таких эффектов в большинстве случаев нереален, а их игнорирование приведет к заметным погрешностям при проведении прикладных расчетов.

Во-вторых, на практике, как правило, редко наблюдается высокая устойчивость значений акселераторов. Особенно большие перепады могут возникать у переходных, трансформирующихся экономик и экономик, меняющих свой режим функционирования, например, при переходе от рецессии к росту и наоборот. В этих случаях величина акселератора сильно колеблется, а иногда даже меняет знак. Если же каждый год происходит подобная ломка всех тенденций развития экономической системы, то делать какие-либо практические прогнозы и рекомендации на основе полученной формулы невозможно. Фактически речь идет о том, что в условиях неустойчивых режимов расчеты по модифицированной модели акселератора-мультипликатора будут давать цифры, больше дезориентирующие аналитиков и практиков, нежели помогающие им в выработке рациональной политики в отношении ПИИ.

Таким образом, модель акселератора-мультипликатора с учетом фактора ПИИ позволяет проводить с минимальными усилиями точечные расчеты по выяснению их роли для ускорения экономического роста. Однако переносить полученные точечные оценки на другие периоды, как правило, неправомерно. Для этого требуется устойчивость акселераторов во времени, что не всегда выполнимо.

2.2.3.Мультипликаторная схема оценки роли прямых иностранных инвестиций

С разностной моделью акселератора-мультипликатора органически связана схема расчета, основанная на чистом принципе мультипликатора.

Исходным принципом в данной схеме является учет динамического мультипликатора инвестиций или, что то же самое, предельной производительности инвестиций. Для местного и иностранного секторов экономики оцениваются следующие показатели:

где X -продукция, произведенная местным сектором;

X * — продукция, произведенная иностранным сектором;

I – инвестиции местного сектора;

I * — иностранные инвестиции (ПИИ);

Тогда справедливо соотношение

Отсюда вытекает основная формула, связывающая темпы экономического роста ВВП (λ) с долей ПИИ (

Окончательная формула для оценки структурного сдвига в инвестиционных потоках, необходимого для перевода национальной экономики на траекторию более высокого роста:

Несложно заметить почти полную тождественность данных формул и соответственно формул, полученных с помощью модифицированной разностной модели мультипликатора-акселератора. Это свидетельствует о родственности двух подходов и, следовательно, недостатки у них одни и те же. Однако в модели акселератора-мультипликатора фигурирует меньшее число параметров, а акселератор инвестиций имеет прозрачный смысл коэффициента эффективности инвестиций и связан с базовым периодом. В последней же формуле имеются еще темпы прироста инвестиционных объемов, которые сами по себе являются структурообразующим фактором и использовать их в прогнозных расчетах, вообще говоря, неудобно.

Общий же недостаток данных формул заключается в том, что они предполагают мгновенное изменение исходной доли ПИИ, требующего на практике вполне определенного времени. Иными словами, данные методы не рассматривают переходный период, в течение которого могут измениться и все базовые параметры, полагающиеся неизменными. Однако учет совместных сдвигов в параметрах модели чрезвычайно сложен и, как правило, не нужен, ибо речь идет все-таки об ориентировочных расчетах, позволяющих определить качественную картину явления.

2.3. Проблемы, связанные с применением эффекта мультипликатора

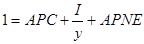

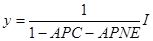

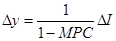

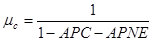

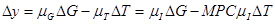

Прежде всего заметим, что в настоящее время используется две разновидности мультипликатора инвестиций: статическая и динамическая. Статический мультипликатор μc вытекает из основного балансового тождества:

где y — совокупный доход,

Если ввести в рассмотрение среднюю норму потребления APC = C/ y , то получается, что

Отсюда ясно, что статический мультипликатор равен

Динамический мультипликатор вытекает из соотношения

Если ввести понятие предельной нормы потребления MPC = dC/d y , то получаем

и является динамическим мультипликатором.

Для определения правильности и корректности полученных соотношений необходимо отметить несколько моментов. В соответствии с записанными формулами некоторый объем (порция) инвестиций соответствует некоей величине (приросту) дохода. Причем коэффициент соответствия определяется сложившейся структурой распределения самого дохода на потребление и инвестиции. Тут критика представляется совершенно необоснованной, так как для соответствующих ретроспективных статистических рядов концепция мультипликатора выступает как некая констатация фактов. Однако, учитывая, что средняя и предельная нормы потребления довольно устойчивы, возникает желание использовать эти формулы для прогнозирования экономического роста. Именно в этой точке и возникают все методологические и практические проблемы.[19]

В частности, не следует путать финансовую и технологическую стороны инвестиционного процесса. Еще Л. Столерю предупреждал, что эффект мультипликатора «не имеет ничего общего с производственным эффектом инвестиций, при котором производство увеличилось бы в результате ввода в эксплуатацию нового оборудования». Действительно, такого рода эффекты отображаются с помощью производственных функций, которые воспроизводят ресурсно-технологические связи в экономической системе. Мультипликатор же инвестиций показывает только то, что впрыскивание в систему определенной инъекции инвестиций по идее должно сопровождаться соответствующим ростом совокупного дохода.

Иными словами, рост инвестиций должен соответствовать росту платежеспособного спроса, отражая тем самым чисто финансовый аспект функционирования экономики. При этом рост инвестиций происходит не мгновенно, а ступенчато, по мере произведения продукта и получения дохода. Если же произойдет экзогенное (внешнее) резкое увеличение инвестиций, то это автоматически поломает установившиеся связи в национальной экономике и величина мультипликатора изменится. В этой связи следует констатировать, что с точки зрения прогнозирования теория мультипликатора не имеет никакого значения.

Величина статического мультипликатора может трактоваться как средняя эффективность (отдача) инвестиций, а величина динамического – как предельная эффективность (отдача) инвестиций. Данные интерпретации соответствуют самому определению мультипликатора. С такой точки зрения, чем выше склонность к потреблению, тем выше эффективность инвестиций. Этот вывод вполне понятен, ибо чем больше общество тратит, тем легче и быстрей окупятся инвестиции. Отсюда вытекает вывод, что с чисто финансовой точки зрения капитал выгодно вкладывать, прежде всего, в бедных странах, где склонность к потреблению высока. В данном контексте коэффициенты-мультипликаторы могут служить в качестве индикаторов инвестиционного климата. Однако такие индикаторы позволяют оценить потенциальные возможности по оборачиванию инвестиций, но не дают никакой гарантии, что на самом деле так и будет. Возможно, когда речь идет о совсем небольших приростах инвестиций, то концепция мультипликатора оправдывает себя даже в практических расчетах, но для существенных изменений она неприменима.

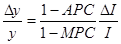

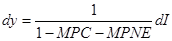

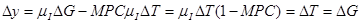

Воспользуемся более общей формулой:

В левой части темп прироста дохода, в правой – темп прироста инвестиций, в скобках — эластичность дохода по инвестициям (будем обозначать ее как Е ), представляющую собой комбинацию из средней и предельной склонностей к потреблению. Учитывая однопорядковость величин APC и MPC , значение эластичности Е незначительно отклоняется от единицы. Инвестиционный процесс, представленный в такой форме, с одной стороны, одновременно включает в рассмотрение статический и динамический мультипликаторы (это следует из формулы для эластичности Е = μд / μс ), а с другой – снимает налет мистичности и парадоксальности с самой концепции мультипликатора. Например, увеличение инвестиций на 1% может привести к увеличению дохода на 0.9%. Понятно, что такой количественный результат уже никак не может шокировать.

Вообще, в экономике принято проводить анализ не в абсолютных, а в относительных величинах. Только в этом случае можно нивелировать эффект масштаба и получить осмысленные и наглядные результаты. Аналогичного взгляда придерживался и сам Дж.М. Кейнс, что воплотилось в активном использовании им понятия эластичности в его основном труде.[20] Вместе с тем использование формулы, включающей абсолютные величины, «впустило» в экономическую науку такое малооперациональное понятие, как динамический мультипликатор. Более того, данная экономическая характеристика стала иметь главенствующее значение в анализе. Между тем при необходимости последнее уравнение позволяет легко перейти от относительных величин к абсолютным. Для этого следует учесть, что

Если предположить, что эластичность Е — постоянная величина, то, решая данное дифференциальное уравнение, получим соотношение для абсолютных значений дохода и инвестиций:

где А — постоянная интегрирования, зависящая от начальных условий.

Таким образом, если анализировать концепцию мультипликатора в абсолютных показателях и иллюстрировать различные ситуации соответствующими числовыми примерами, то можно прийти к весьма странным, если не сказать абсурдным выводам. Но если использовать понятие эластичности, то налет фантастичности кейнсианской теории исчезает.

Сказанное выше в защиту концепции мультипликатора не означает, что она безупречна. Для рядов динамики концепция мультипликатора может эффективно использоваться в качестве одной из объяснительных теорий, в то время как для осуществления перспективных расчетов она попросту не годится. В противном случае проблема прогнозирования экономического роста превратилась бы в относительно простую техническую задачу по оценке простейших экономических параметров. С точки зрения регулятивной доктрины, которая вытекает из теории мультипликатора и предполагает централизованное наращивание инвестиций в условиях кризиса, она вообще не имеет смысла как таковая. Дело в том, что стимулирующий эффект от инвестиций может быть нейтрализован возникшей инфляцией, а сам мультипликативный механизм может быть сколь угодно неэффективен. Без учета этих моментов концепция мультипликатора может использоваться лишь в качестве учебной модели для уяснения основных закономерностей развития национальной экономики.

2.4. Выводы

Подытоживая все плюсы и минусы рассмотренных методов анализа влияния иностранных инвестиций на экономику стран-реципиентов, можно утверждать, что модифицированная модель мультипликатора-акселератора наиболее удобна. Во-первых, данный подход в инструментальном плане является самым простым. Во-вторых, информационное наполнение модели мультипликатора-акселератора является минимальным и в современных условиях применительно к России не создает больших проблем. В-третьих, все эконометрические расчеты пока невозможны из-за нехватки ретроспективных данных и отсутствия нормальных динамических рядов.

Для анализа модели мультипликатора возможно применения не только абсолютных, но и относительных показателей. Кроме того, важно учитывать условия, в которых она осуществляется. В целом, теорию мультипликатора можно рассматривать скорее как объясняющую, но для осуществления прогнозных расчетов она не подходит.

3. Анализ статистических данных для РФ

Рассчитаем значения мультипликатора в абсолютных и относительных величинах применительно к экономике Российской Федерации за 2000-2006гг. Для этого воспользуемся статистическими данными, приведенными в Приложении 1.

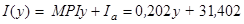

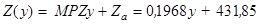

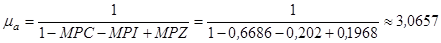

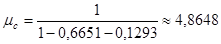

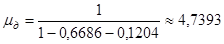

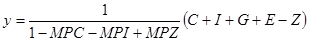

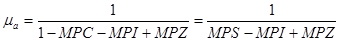

Рассчитаем мультипликатор автономных расходов по формуле (3):

Для расчета величины мультипликатора необходимо сначала найти MPC , MPI и MPZ .

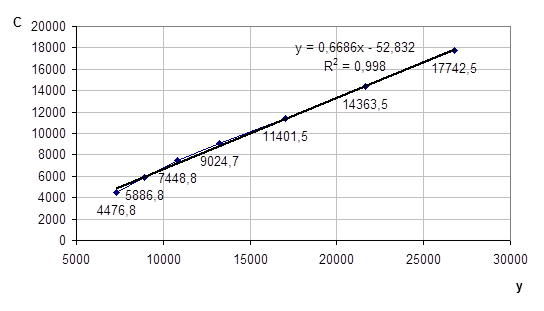

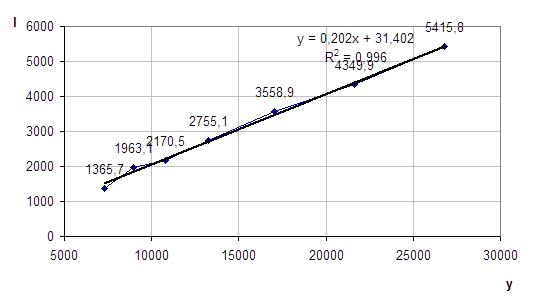

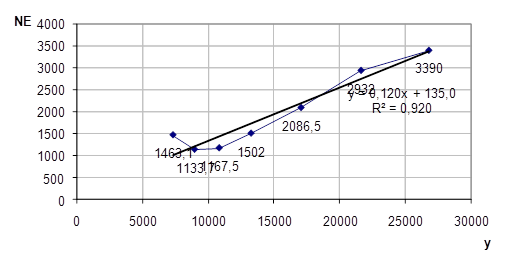

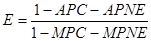

Для этого построим по имеющимся данным линейные зависимости между значением ВВП (y ) и потреблением (С ), инвестициями (I ) и импортом (Z ).

С помощью встроенных средств MicrosoftExcel построим линейные тренды для каждой из зависимостей. Значения коэффициента детерминации R 2 близкие к 1 указывают на хорошее качество приближения.

Рис. 3 Зависимость потребления от ВВП

Рис. 4 Зависимость инвестиций от ВВП

Рис. 5 Зависимость импорта от ВВП

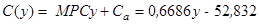

Таким образом, получены следующие зависимости:

Эта величина показывает, что изменение автономного спроса на 1 приводит к трехкратному увеличению ВВП.

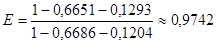

Для того чтобы оценить зависимость изменения дохода от инвестиций рассмотрим статический и динамический мультипликаторы и эластичность дохода по инвестициям.

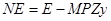

При этом следует учесть, что рассмотренные формулы применимы для закрытой модели экономики. Для учета внешней торговли необходимо ввести в балансовое уравнение чистый экспорт:

Эластичность дохода по инвестициям:

где APNE = NE / y – средняя норма чистого экспорта

APNE = dNE / dy – предельная норма чистого экспорта

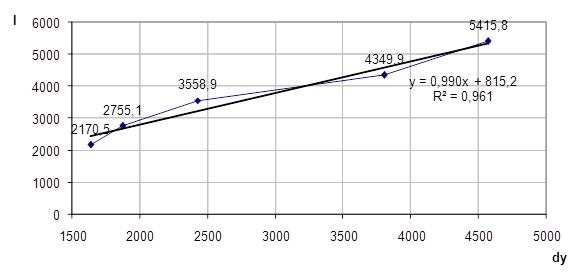

Построим линейную зависимость чистого экспорта от ВВП:

Рис. 6 Зависимость чистого экспорта от ВВП

Таким образом, получим следующие значения:

Эти данные показывают, что хотя отдача от каждого вложенного рубля составляет 5 руб., прирост инвестиций на 1% соответствует приросту ВВП на 0,97%. Пользуясь обеими характеристиками можно получить более четкое представление о ситуации в стране.

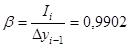

Для расчета значения акселератора построим линейную зависимость инвестиций от прироста ВВП, учитывая запаздывание по времени:

Откуда значение акселератора:

Значение акселератора получилось меньше единицы. Это свидетельствует о том, что принцип акселерации (многократное увеличение инвестиций за счет увеличения дохода) не выполняется. Наиболее простое объяснение – высокие темпы инфляции, наличие товарных запасов и неиспользованных производственных мощностей.

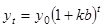

На основе полученных данных можно построить разностную модель мультипликатора-акселератора (33):

Используя полученную модель можно рассчитать значения ВВП за каждый год начиная с 2001 (Таблица 1, Рис. 8).

Таблица 2 Реальные и расчетные значения ВВП за 2001-2006гг

| ВВП | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

| Реальный | 8943,6 | 10817,5 | 13243,2 | 17048,1 | 21620,1 | 26781,1 |

| Расчетный | 9075,218 | 11273,49 | 14004,23 | 17396,45 | 21610,34 | 26844,97 |

Рис. 8 Реальные и расчетные значения ВВП за 2001-2007гг

При этом коэффициент детерминации равен 0,9986. Таким образом, полученная модель достаточно точно описывает реальные статистические данные.

Теория мультипликатора-акселератора является одной из основных, общепризнанных теорий макроэкономики. Хотя иногда появляются опровержения[21] и усовершенствования данной теории, основная идея остается неизменной и подтверждается статистическими данными. При этом на практике для экономического моделирования она используется редко.

В своем первоначальном виде теория мультипликатора-акселератора в полной мере не соответствует экономической действительности, однако дальнейшие дополнения и усовершенствования позволяют достаточно точно описывать реальные данные. Однако при этом следует учитывать условия, в которых реализуется каждая конкретная модель – инфляцию, научно-технический прогресс, наличие свободных производственных мощностей, товарных запасов и т.д. Без учета таких параметров теория мультипликатора-акселератора теряет всякий практический смысл и превращается скорее в учебную модель, помогающую лучше уяснить макроэкономические принципы.

Иногда принцип мультипликатора-акселератора не действует вовсе, например, если стимулирующий эффект от инвестиций нейтрализуется высокой инфляцией. Принцип акселерации находит свое проявление при условии, что для полного удовлетворения возросшего спроса необходимо значительное расширение производства средств производства. При наличии товарных запасов или незаполненных производственных мощностей он не реализуется.

Кроме того, на практике, как правило, редко наблюдается высокая устойчивость значений акселераторов. Особенно большие перепады могут возникать у переходных, трансформирующихся экономик и экономик, меняющих свой режим функционирования, например, при переходе от рецессии к росту и наоборот. В этих случаях величина акселератора сильно колеблется, а иногда даже меняет знак. Построение моделей, основанных на принципе акселерации, в таких условиях невозможно.

Тем не менее, при соблюдении основных условий применения теории, мультипликатор и акселератор могут быть использованы, прежде всего как оценочные величины, характеризующие состояние экономики и помогающие обосновать государственную политику. При этом можно использовать различные виды мультипликаторов в сравнении (прежде всего, статический, динамический и показатель эластичности дохода по инвестициям).

Таким образом, теорию мультипликатора-акселератора можно использовать в первую очередь как объясняющую, однако строить на ее основе числовые модели и прогнозировать развитие экономики можно только при соблюдении ряда важных условий.

1. Курс экономической теории: учебник //Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой– 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание – Киров: «АСА», 2005 г. – 832 с.

2. Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория: учебник. – СПб, Питер, 2005.

3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб, Питер, 2002.

4. Фишер Ст. и др. Экономика. – М., 1999.

5. СуринА.И. История экономики и экономических учений: Учебно-метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 200 с: ил.

6. Кейнс Дж. М. Избранные произведения. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1993.

7. Балацкий Е.В., Павличенко Р.В., Иностранные инвестиции и экономический рост: теория и практика исследования //Мировая экономика и международные отношения, 2002, № 1, с. 52-64

8. Юсим В.Н., О корректности концепции мультипликатора и акселератора инвестиций на макроуровне //Мировая экономика и международные отношения, 2000, №11, с. 57-61

9. Балацкий Е.В., Комментарии к кейнсианской концепции мультипликатора //Мировая экономика и международные отношения, 2000, №11, с. 61-64

10. Э. Хансен. Экономические циклы и национальный доход

11. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора http://zepul.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=1&limit=1&limitstart=1

13. Теории цикла. Принцип акселерации http://articles.excelion.ru/science/em/25370324.html

14. Худокормов А.Г. Неокейнсианство http://lib.rin.ru/doc/i/17002p.html

15. Как происходит взаимодействие мультипликатора и акселератора в ходе экономического цикла

16. Федеральная служба государственной статистики Номинальный объем использованного ВВП

Приложение 1. Номинальный объем использованного ВВП[22]

в текущих ценах, млрд.руб.

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |

| Валовой внутренний продукт | 7305,6 | 8943,6 | 10817,5 | 13243,2 | 17048,1 | 21620,1 | 26781,1 |

| в том числе: | |||||||

| Расходы на конечное потребление | 4476,8 | 5886,8 | 7448,8 | 9024,7 | 11401,5 | 14363,5 | 17742,5 |

| домашних хозяйств | 3295,2 | 4318,1 | 5408,4 | 6540,1 | 8405,6 | 10628,9 | 12910,9 |

| государственного управления | 1102,5 | 1469,9 | 1913,3 | 2330,6 | 2847,5 | 3598,3 | 4698 |

| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 79,1 | 98,8 | 127,1 | 154 | 148,4 | 136,3 | 133,6 |

| Валовое накопление | 1365,7 | 1963,1 | 2170,5 | 2755,1 | 3558,9 | 4349,9 | 5415,8 |

| валовое накопление основного капитала 1) | 1232 | 1689,3 | 1938,8 | 2432,3 | 3130,5 | 3848,4 | 4795,6 |

| изменение запасов материальных оборотных средств | 133,7 | 273,8 | 231,7 | 322,8 | 428,4 | 501,5 | 620,2 |

| Чистый экспорт | 1463,1 | 1133,7 | 1167,5 | 1502 | 2086,5 | 2932 | 3390 |

| Экспорт | 3218,9 | 3299,6 | 3813,7 | 4655,9 | 5860,4 | 7592,1 | 9069,1 |

| Импорт | 1755,8 | 2165,9 | 2646,2 | 3153,9 | 3773,9 | 4660,1 | 5679,1 |

| Статистическое расхождение | 0 | -40 | 30,7 | -38,6 | 1,20 | -25,3 | 232,8 |

1) включая чистое приобретение ценностей

[1] Балацкий Е.В., Комментарии к кейнсианской концепции мультипликатора //Мировая экономика и международные отношения, 2000, №11, с. 61

[2] СуринА.И. История экономики и экономических учений: Учебно-метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2002. – с. 141

[4] Курс экономической теории: учебник //Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой– 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание – Киров: «АСА», 2005 г. – с. 407

[5] Курс экономической теории: учебник //Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой– 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание – Киров: «АСА», 2005 г. – с. 407

[6] СуринА.И. История экономики и экономических учений: Учебно-метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 200 с: ил.

[7] Курс экономической теории: учебник //Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой– 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание – Киров: «АСА», 2005 г. – с.406

[8] Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория: учебник. – СПб, Питер, 2005. – с. 414

[9] Курс экономической теории: учебник //Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой– 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание – Киров: «АСА», 2005 г. – с. 527-528

[10] СуринА.И. История экономики и экономических учений: Учебно-метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2002. – с. 145-146

[11] Курс экономической теории: учебник //Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой– 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание – Киров: «АСА», 2005 г. – с. 425

[15] Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория: учебник. – СПб, Питер, 2005. – с. 345

[16] Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория: учебник. – СПб, Питер, 2005. – с. 345-346

[17] Леонтьев В.Темпы долговременного экономического роста и перевод капитала из развитых в развивающиеся страны // Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. М., 1990

[18] Балацкий Е.В., Павличенко Р.В., Иностранные инвестиции и экономический рост: теория и практика исследования //Мировая экономика и международные отношения, 2002, № 1, с. 57

[19] Балацкий Е.В., Комментарии к кейнсианской концепции мультипликатора //Мировая экономика и международные отношения, 2000, №11, с. 62

[20] Кейнс Дж. М. Избранные произведения. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1993.

[21] Юсим В.Н., О корректности концепции мультипликатора и акселератора инвестиций на макроуровне //Мировая экономика и международные отношения, 2000, №11, с. 57-61

Источник

(1)

(1) (2)

(2)

(3)

(3) (4)

(4)

(5)

(5) (6)

(6)

(7)

(7) (8)

(8) (9)

(9) . За счет мультипликатора инвестиций реальный выпуск сократится на

. За счет мультипликатора инвестиций реальный выпуск сократится на (10)

(10) (11)

(11) (12)

(12) (13)

(13)

(14)

(14) (15)

(15) (16)

(16) (17)

(17) (18)

(18) – коэффициент акселерации.

– коэффициент акселерации. (19)

(19)