Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ)

Модель оценки доходности финансовых активов (Capital Asset Pricing Model, САРМ), увязывающая систематический риск и доходность актива. Как и любая теория финансов, модель САРМ сопровождается рядом предпосылок, которые в акцентированном виде были сформулированы М.

1. Основной целью каждого инвестора является максимизация возможного прироста своего богатства на конец планируемого периода путем оценки ожидаемых доходностей и среднеквадратических отклонений альтернативных инвестиционных портфелей.

2. Все инвесторы могут брать и давать ссуды неограниченного размера по некоторой безрисковой процентной ставке Cf при этом не существует ограничений на «короткие» продажи любых активов.

3. Все инвесторы одинаково оценивают величин>’ ожидаемых значений доходности, дисперсии и ковариации всех активов; это означает, что инвесторы находятся в равных условиях в отношении прогнозирования показателей.

4. Все активы абсолютно делимы и совершенно ликвидны (т. е. всегда могут быть проданы на рынке по существующей цене).

5. Не существует трансакционных расходов.

6. Не принимаются во внимание налоги.

7. Все инвесторы принимают цену как экзогенно заданную величину (т. е. они полагают, что их деятельность по покупке и продаже ценных бумаг не оказывает влияния на уровень цен на рынке этих бумаг).

8. Количество всех финансовых активов заранее определено и фиксировано.

Как легко заметить, многие из сформулированных предпосылок носят исключительно теоретический характер и не могут быть выполнены на практике.

Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ) предполагает, что цена собственного капитала Ce

пявня безпискоиой ттохоттности плюс ттпемия зя систематический ПИСК·

|

где Cf- доходность безрисковых вложений;

P — коэффициент, рассчитываемый для каждой акции;

Cm — средняя ставка доходности, сложившаяся на рынке ценных бумаг.

Основа вычисления стоимости капитала по САРМ — безрисковая доходность, Cf. В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике используют обычно ставку дохода по долгосрочным государственным долговым обязательствам (облигациям или векселям); считают, что государство — самый надежный гарант по своим обязательствам (вероятность его банкротства практически исключаема). Однако, как показывает практика, государственные ценные бумаги в России не воспринимают как безрисковые. Для определения ставки дисконта в качестве безрисковой может быть принята ставка по вложениям, характеризующимся наименьшим уровнем риска (ставка по валютным депозитам в Сбербанке или других наиболее надежных банках). Можно также основываться на безрисковой ставке для западных компаний, но в этом случае обязательно прибавление странового риска с целью учета реальных условий инвестирования, существующих в России. Для инвестора она представляет собой альтернативную ставку дохода, которую характеризуют практическим отсутствием риска и высокой степенью ликвидности. Безрисковую ставку используют как точку отсчета для оценки различных видов риска, характеризующих вложения в данное предприятие, на основе чего и выстраивают требуемую ставку дохода.

Таким образом, показатель (Cm — Cf) — имеет вполне наглядную интерпретацию, представляя собой рыночную (т.е. в среднем) премию за риск вложения своего капитала не в безрисковые государственные ценные бумаги, а в рисковые ценные бумаги (акции, облигации корпораций и пр.). Аналогично показатель (Се — Cf) представляет собой премию за риск вложения капитала в ценные бумаги именно данной компании. Модель САРМ означает, что премия за риск вложения в ценные бумаги данной компании прямо пропорциональна рыночной премии за риск.

Модель позволяет спрогнозировать доходность финансового актива; в свою очередь, зная этот показатель и имея данные об ожидаемых доходах по этому активу, можно рассчитать его теоретическую стоимость. Не случайно поэтому модель называют еще моделью ценообразования финансовых активов.

Систематический риск в рамках модели САРМ измеряется с помощью β-коэффициентов (бета-коэффициентов). Каждый вид ценной бумаги имеет собственный β-коэффициент, представляющий собой индекс доходности данного актива по отношению к доходности в среднем на рынке ценных бумаг. Значение показателя β рассчитывается по статистическим данным для каждой компании, котирующей свои ценные бумаги на бирже, и периодически публикуется в специальных справочниках. Для каждой компании β меняется с течением времени и зависит от многих факторов, в частности имеющих отношение к характеристике деятельности компании с позиции долгосрочной перспективы. Очевидно, что сюда относится, прежде всего, показатель уровня финансового левериджа, отражающего структуру источников средств: при прочих равных условиях чем выше доля заемного капитала, тем более рисковая компания и тем выше ее β.

В целом по рынку Ценных бумаг β-коэффициент равен единице; для отдельных компаний он колеблется около единицы, причем большинство β-коэффициентов находится в интервале от 0,5 до 2,0. Интерпретация β-коэффициента для акций конкретной компании заключается в следующем31:

• β = 1 означает, что акция данной компании имеют среднюю степень риска, сложившуюся на рынке в целом;

• β 1 означает, что ценные бумаги данной компании более рискованны, чем в среднем на рынке;

• увеличение β-коэффициента в динамике означает, что вложения в ценные бумаги данной компании становятся более рискованными;

• снижение β-коэффициента в динамике означает, что вложения ценные бумаги данной компании становятся менее рискованными.

Пример 3.1. Рассматривается целесообразность инвестирования в акции компании А, имеющей бета- коэффициент равный 1,6, или компании В, имеющей коэффициент бета равный 0,9.

Необходимые для принятия решения оценки можно рассчитать с помощью модели САРМ.

Для компании A: Ce = 6 + 1,6*(12-6) = 15,6 %

Для компании В: Ce = 6 + 0,9 *(12-6) =11,4%

Таким образом, инвестиции в акции компании А более целесообразно.

Важным свойством модели САРМ является ее линейность относительно степени риска. Это дает возможность определять β-коэффициент портфеля как средневзвешенную β-коэффициентов входящих в портфель активов.

Пример 3.2. Найти коэффициент бета портфеля активов. Портфель включает следующие активы: А — 14%>; В — 28%; C — 35%; D -13%; E-10%. Коэффициент бета составляет А — 1,3; В — 1,6; C — 0,7; D — 0,9; E — 1.

Решение βρ = 0,14 * 1,3 + 0,28 * 1,6 + 0,35 * 0,7 + 0,13 * 0,9 + 0,1 * 1 = 1,092

Как отмечено выше, модель САРМ разработана исходя из ряда предпосылок, часть из которых не выполняется на практике, например, налоги и трансакционные затраты существуют, инвесторы находятся в неравных условиях, в том числе и в отношении доступности информации и т.п. Поэтому модель не является идеальной и неоднократно подвергалась как критике, так и эмпирической проверке. Особенно интенсивно исследования в этом направлении велись с конца 60-х годов, а их результаты нашли отражение в сотнях статей. Существуют различные точки зрения по поводу модели, поэтому приведем некоторые наиболее типовые представления о современном состоянии этой теории из обзора, сделанного Ю.Бригхемом и Л.Гапенски.

1. Концепция САРМ, в основе которой лежит приоритет рыночного риска перед общим, является весьма полезной, имеющей фундаментальное значение в концептуальном плане. Модель логично отражает поведение инвестора, стремящегося максимизировать свой доход при заданном уровне риска и доступности данных.

2. Теоретически САРМ однозначное и хорошо интерпретируемое представление о взаимосвязи между риском и требуемой доходностью, однако она предполагает, что для построения связи должны использоваться априорные (ожидаемые) значения переменных, тогда как в распоряжении аналитика имеются лишь апостериорные (фактические) значения.

3. Некоторые исследования, посвященные эмпирической проверке модели, показали на значительные отклонения между фактическими и расчетными данными, что позволило ряду ученых подвергнуть эту теорию серьезной критике. В частности, к ним относятся Ю.Фама и К.Френч, которые изучили зависимость между β- коэффициентами и доходностью нескольких тысяч акций по данным за пятьдесят лет. По мнению Бригхема и Гапенски, модель САРМ описывает взаимосвязи между ожидаемыми значениями переменных, поэтому любые выводы, основанные на эмпирической проверке статистических данных, вряд ли правомочны и не могут опровергнуть теорию,

Тем не менее, многие ученые понимают, что один из основных недостатков модели заключается в том, что она является однофакторной. Указывая на этот недостаток, известные специалисты Дж. Уэстон и Т. Коуплэнд приводят такой образный пример. Представьте себе, что ваш маленький самолет не может совершить посадку из-за сильного тумана, и на вопрос диспетчерам о помощи вы получите информацию о том, что самолет находится в ста милях от посадочной полосы. Конечно, информация весьма полезна, но вряд ли достаточна для успешной посадки.

В научной литературе известны три основных подхода, альтернативные модели САРМ: теория арбитражного ценообразования, теория ценообразования опционов и теория преференций состояний в условиях неопределенности.

3.2 Теория арбитражного ценообразования (APT)

Наибольшую известность получила теория арбитражного ценообразования (Arbitrage Pricing Theory, APT). Концепция APT была предложена известным специалистом в области финансов, профессором Йельского университета Стивеном Россом. В основу модели заложено естественное утверждение о том, что фактическая доходность любой акции складывается из двух частей: нормальной, или ожидаемой, доходности и рисковой, или неопределенной, доходности. Последний компонент определяется многими экономическими факторами, например рыночной ситуацией в стране, оцениваемой валовым внутренним продуктом, стабильностью мировой экономики,

инфляцией, динамикой процентных ставок и др.

Ce = Cf + C1 +C2 +. + Cn, (3.2)

где Cf- доходность безрисковых вложений;

Cl, C2, Cn- премии за различного рода риски.

|

Данная модель обладает как достоинствами, так и недостатками. Прежде всего она не предусматривает таких жестких исходных предпосылок, которые свойственны модели САРМ. Количество и состав релевантных факторов определяются аналитиком и заранее не регламентируются. Фактическая реализация модели связана с привлечением достаточно сложного аппарата математической статистики, поэтому до настоящего времени теория APT носит достаточно теоретизированный характер. Тем не менее, главное достоинство этой теории, заключающееся в том, что доходность является функцией многих переменных, весьма привлекательна, и потому эта теория рассматривается многими учеными как одна из наиболее перспективных.32

C помощью модели Гордона определить стоимость собственного капитала можно следующим образом:

| class=»lazyload» data-src=»https://scicenter.online/files/uch_group44/uch_pgroup319/uch_uch1150/image/33.jpg»> |

где Ce — стоимость собственного капитала, привлекаемого за счет эмиссии обыкновенных акций; Dl- прогнозное значение дивиденда на ближайший период;

Po — текущая (рыночная) цена обыкновенной акции; g — прогнозируемый темп прироста дивидендов.

В практике наиболее сложно оценить ставку прироста g. Эго можно сделать несколькими способами:

• использовать ранее установленные ставки;

• использовать метод экспертных оценок;

• рассчитать среднеарифметический прирост за предыдущие годы выплат дивидендов.

Пример 3.2. Дивиденды предприятия в прошлом году составили 10%. Его ценные бумаги в настоящий момент продают по цене 3000 руб. за акцию. Вы рассчитываете, что в будущем дивиденды будут стабильно возрастать на 10%. Какова стоимость активов предприятия? Прибыль на следующий год Dl составит:

Do = Номинал акции *ставка дивидендов = 3000*0,1 =300 руб.

Dl = Do* (I + g) = 300*(1 + 0,1) = 330руб.

|

Следовательно, стоимость активов Ce составит:

Однако алгоритм расчетов методом Гордона имеет некоторые недостатки. Во-первых, он может быть реализован лишь для предприятий, выплачивающих дивиденды. Во-вторых, показатель Ce очень чувствителен к изменению коэффициента g (так, при данной стоимости ценной бумаги завышение значения g всего на 0,1% повлечет за собой завышение оценки стоимости капитала по меньшей мере на 1%). В-третьих, здесь не учтен рыночный риск. Эти недостатки в известной степени устраняются при применении модели САРМ.

Вопросы для самоконтроля

1. Объясните смысл модели САРМ.

2. Объясните важность и значение β-коэффициента.

3. Назовите основные достоинства и недостатки модели САРМ.

4. Объясните смысл модели APT. Кто является автором данной модели?

5. Назовите основные достоинства и недостатки модели APT.

6. Объясните смысл модели Гордона. Назовите основные недостатки и достоинства модели.

7. Для чего применяются основные модели оценки активов?

Источник

Теория портфеля и модель оценки доходности финансовых активов

Концепция инвестиционного портфеля имеет важные следствия для многих сфер финансового управления. Например, цена капитала фирмы определяется степенью риска ценных бумаг, находящихся в ее портфеле, поскольку, во-первых, структура инвестиционного портфеля влияет на степень риска собственных ценных бумаг фирмы; во-вторых, требуемая инвесторами доходность зависит от величины этого риска.

Кроме того, любая фирма, акции которой находятся в портфеле, в свою очередь, может рассматриваться как некий портфель находящихся в ее эксплуатации активов (или проектов), и поэтому владение портфелем ценных бумаг представляет собой право собственности на множество различных проектов. В этом контексте уровень риска каждого проекта оказывает влияние на рискованность портфеля в целом.

Отцом современной теории портфеля является Гарри Марковиц, получивший за свои труды в 1990 г. Нобелевскую премию по экономике.

Суть теории Марковица состоит в том, что, как правило, совокупный уровень риска может быть снижен за счет объединения рисковых активов (это инвестиционные проекты и ценные бумаги) в портфели. Основная причина такого снижения риска заключается в отсутствии прямой функциональной связи между значениями доходности по большинству различных видов активов.

Эта теория состоит из следующих четырех разделов:

1. оценка инвестиционных качеств отдельных видов финансовых инструментов инвестирования;

2. формирование инвестиционных решений относительно включения в портфель индивидуальных финансовых инструментов инвестирования;

3. оптимизация портфеля, направленная на снижение уровня его риска при заданном уровне прибыльности;

4. совокупная оценка сформированного инвестиционного портфеля по соотношению уровня прибыльности и риска.

Теория портфеля приводит к следующим выводам:

· для минимизации риска инвесторам следует объединять рисковые активы в портфели;

· уровень риска по каждому отдельному виду активов следует измерять не изолированно от остальных активов, а с точки зрения его влияния на общий уровень риска диверсифицированного портфеля инвестиций.

Хотя теория портфеля в том виде, в каком она была разработана Марковицем, учит инвесторов тому, как следует измерять уровень риска, она не конкретизирует взаимосвязь между уровнем риска и требуемой доходностью.

Данную взаимосвязь конкретизирует модель оценки доходности финансовых активов (Capital Asset Pricing Model, CAPM), разработанная более или менее независимо друг от друга Джоном Линтнером, Яном Мойссином и Уильямом Шарпом.

Модель CAPM основана на допущении наличия идеальных рынков и на ряде других нереальных допущениях.

Согласно этой модели, требуемая доходность для любого вида рисковых активов представляет собой функцию трех переменных:

1. без рисковой доходности,

2. средней доходности на рынке ценных бумаг,

3. индекса колебания доходности данного финансового актива по отношению к доходности на рынке в среднем.

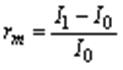

Наряду с доходностью ценных бумаг или их портфелей, может быть определена доходность конкретного финансового рынка. Для этого можно использовать изменение какого-либо фондового индекса. Прирост (снижение) этого индекса за определенный период должен быть отнесен к значению индекса на начало периода:

I1, I0 – значения фондовых индексов соответственно на конец и начало периода;

rm – уровень доходности рынка в целом.

Модель CAPM важна для определения, как общей цены капитала фирмы, так и требуемой доходности для отдельных проектов, осуществляемых в рамках фирмы.

Под диверсификацией понимают расширение форм деятельности, видов продукции, используемых финансовых инструментов с целью минимизации уровня хозяйственных рисков.

Портфельный риск это совокупный риск вложения капитала по инвестиционному портфелю в целом. В результате диверсификации инвестиционного портфеля уровень портфельного риска всегда ниже уровня риска отдельных входящих в него инструментов инвестирования за счет эффекта диверсификации, уменьшающий несистематический риск.

Диверсификация инвестиционного портфеля это одна из видов инвестиционной политики предприятия в процессе формирования портфеля ценных бумаг, направленных на снижение портфельного несистематического риска (совокупный несистематический риск портфеля всегда ниже суммы индивидуальных несистематических рисков отдельных фондовых инструментов).

Таким образом, инвестиционный портфель, целенаправленно формируется из совокупности финансовых инструментов, инвестиционных проектов, предназначенных для осуществления инвестирования в соответствии с разработанной инвестиционной политикой. Приоритетность целей формирования инвестиционного портфеля определяет принципиальный его тип — агрессивный, компромиссный (умеренный) или консервативный.

Различают следующие виды портфелей:

· Портфель дохода, сформированный по критерию максимизации уровня инвестиционной прибыли в текущем периоде вне зависимости от темпов прироста капитала в долгосрочной перспективе. Он ориентирован на высокую текущую отдачу инвестиционных затрат.

· Портфель роста, сформированный по критерию максимизации темпов прироста инвестируемого капитала в предстоящей долгосрочной перспективе вне зависимости от уровня формирования инвестиционной прибыли в текущем периоде. Он ориентирован на обеспечение высоких темпов роста рыночной стоимости предприятия.

· Рисковый портфель, сформированный из финансовых инструментов инвестирования с высоким уровнем текущего дохода или высокими темпами прироста капитала, но имеющий высокий общий уровень портфельного риска.

Сбалансированный инвестиционной портфель, состоящий из инструментов, в полной мере соответствующий целям и критериям его формирования исходя из разработанной инвестиционной политики предприятия. Синонимом сбалансированного портфеля является термин «эффективный инвестиционный портфель».

Несбалансированный инвестиционный портфель, состоящий из финансовых инструментов, в значительной степени несоответствующих целям и критериям его формирования. Разновидностью несбалансированного портфеля является «разбалансированный портфель», который представляет собой ранее оптимизированный портфель, уже не удовлетворяющий цели инвестора в связи с изменением факторов внешней инвестиционной среды (ставки ссудного процента, конъюнктуры финансового рынка, характера налогового регулирования и т.п.) или внутренних факторов.

Управление рисками

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски. Финансовые риски — это коммерческие риски. Риски бывают чистые и спекулятивные. Чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата. Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата. Финансовые риски — это спекулятивные риски. Инвестор, осуществляя венчурное вложение капитала, заранее знает, что для него возможны только два вида результатов: доход или убыток. Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск; риск упущенной финансовой выгоды (рис. 1).

Рис. 1. Система финансовых рисков

Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору.

Процентный риск — опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными фондами, селенговыми компаниями в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам.

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.

Риск упущенной финансовой выгоды — это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхование) или остановки хозяйственной деятельности.

Инвестированию капитала всегда сопутствуют выбор вариантов инвестирования и риск. Выбор различных вариантов вложения капитала часто связан со значительной неопределенностью. Например, заемщик берет ссуду, возврат которой он будет производить из будущих доходов. Однако сами эти доходы ему неизвестны. Вполне возможный случай, что будущих доходов может и не хватить для возврата ссуды. В инвестировании капитала приходится также идти на определенный риск, т.е. выбирать ту или иную степень риска. Например, инвестор должен решить, куда ему следует вложить капитал: на счет в банк, где риск небольшой, но и доходы небольшие, или вложить его в более рискованное, но значительно доходное мероприятие (селенговые операции, венчурное инвестирование, покупка акций). Для решения этой задачи надо количественно определить величину финансового риска и сравнить степень риска альтернативных вариантов.

Финансовый риск, как и любой риск, имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью. Чтобы количественно определить величину финансового риска, необходимо знать все возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий. Вероятность означает возможность получения определенного результата. Применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.

Вероятность наступления события может быть определена объективным методом или субъективным. Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит данное событие. Например, если известно, что при вложении капитала в какое-либо мероприятие прибыль в сумме 15 тыс. руб. была получена в 120 случаев из 200, то вероятность получения такой прибыли составляет 0,6(120/200). Субъективный метод базируется на использовании субъективных критериев, которые основываются на различных предположениях. К таким предположениям могут относиться суждение оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта, мнение финансового консультанта и т.п.

Величина риска или степень риска измеряется двумя критериями:

1) среднее ожидаемое значение;

2) колеблемость (изменчивость) возможного результата.

Среднее ожидаемое значение — это то значение величины события, которое связано с неопределенной ситуацией. Среднее ожидаемое значение является средневзвешенным для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем.

Средняя величина представляет собой обобщенную количественную характеристику и не позволяет принять решения в пользу какого-либо варианта вложения капитала. Для окончательного принятия решения необходимо измерить колеблемость показателей, т.е. определить меру изменчивости возможного результата.

Колеблемость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для этого на практике обычно применяют два близко связанных критерия: дисперсию и среднее квадратическое отклонение. Дисперсия — среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых

где G 2 — дисперсия;

X — ожидаемое значение для каждого случая наблюдения;

Х — среднее ожидаемое значение;

n — число случаев наблюдения (частота).

Среднее квадратическое отклонение определяется по формуле:

где G — среднее квадратическое отклонение.

При равенстве частот имеем частный случай

Среднее квадратическое отклонение является именованной величиной и указывается в тех же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение служат мерами абсолютной колеблемости. Для анализа обычно используют коэффициент вариации. Коэффициент вариации представляет собой отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической и показывает степень отклонения полученных значений

где V — коэффициент вариации, %. Коэффициент вариации — относительная величина. Поэтому на его размер не оказывают влияния абсолютные значения изучаемого показателя. С помощью коэффициента вариации можно сравнивать даже колеблемость признаков, выраженных в разных единицах измерения. Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100%. Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость. В экономической статистике установлена следующая оценка различных значений коэффициента вариации: до 10% — слабая колеблемость; до 10 – 25 — умеренная колеблемость; свыше 25% — высокая колеблемость.

Список использованной литературы

1. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Финансы и статистика,2004. – 224с.

Лялин В.А., Воробьев П.В. Финансовый менеджмент (управление финансами фирмы). – СПб: Юность, 2006. – 114с.

Источник