- Лекция №5. Макроэкономическое равновесие: кейнсианская модель

- Модель макроэкономического равновесия «совокупный доход – совокупные расходы», или «кейнсианский крест»

- 1.1. Функции потребления и сбережения

- Модель равновесия инвестиций и сбережений

- Макроэкономическое равновесие

- 2.4. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора

Лекция №5. Макроэкономическое равновесие: кейнсианская модель

Модель макроэкономического равновесия «совокупный доход – совокупные расходы», или «кейнсианский крест»

Отметим основные положения кейнсианской теории, которые произвели переворот в экономической науке в середине 1930-х гг. и дали толчок развитию макроэкономики как науки:

1) совокупный спрос определяет уровень экономической активности, т.е. максимально возможный уровень выпуска продукции (совокупное предложение) и занятости.

2) заработная плата и цены не обладают совершенной гибкостью.

3) процентная ставка, также, не отличаясь гибкостью, не уравнивает объемы инвестиций и сбережений.

4) полная занятость не достигается в экономике автоматически и хроническая безработица может носить затяжной характер, что дает основания для государственного вмешательства в экономические процессы.

1.1. Функции потребления и сбережения

Совокупный спрос в кейнсианской модели зависит от таких важнейших категорий, как функция потребления и функция сбережения.

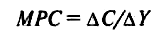

И потребление, и сбережение являются, по Кейнсу, функциями текущего дохода. Для лучшего понимания идей Кейнса необходимо ввести новые понятия, используемые им в его работе «Общая теория занятости, процента и денег»: во-первых, это отношение между дополнительным потреблением и дополнительным доходом — предельная склонность к потреблению МРС

Во-вторых, отношение между дополнительным сбережением и дополнительным доходом — предельная склонность к сбережению MPS

Предельная склонность к потреблению (МРС) – это отношение между дополнительным потреблением и дополнительным доходом.

Предельная склонность к сбережению (MPS) – это отношение между дополнительным сбережением и дополнительным доходом

Так, если дополнительный доход домашнего хозяйства составляет 100 руб., из которых 75 руб. используются на потребление, а оставшиеся 25 руб. — на дополнительные сбережения, то МРС составит 75/100 = 0,75, а MPS — 25/100 = 0,25.

Величина предельной склонности к потреблению находится между нулем и единицей: 0 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 > Следующая > >>

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Модель равновесия инвестиций и сбережений

Проблема взаимозависимости между доходами и расходами является весьма актуальной как для микроэкономики, так и для макроэкономики. Полученные хозяйствующими субъектами доходы идут либо на потребление, либо на сбережения. В свою очередь, потребление может быть производственным и непроизводственным. Производственное потребление представляет собой инвестиции в производство товаров, работ и услуг, а непроизводственное потребление -потребительские расходы, в том числе налоги.

Инвестиции и сбережения являются двумя сторонами одной медали. Ведь финансирование инвестиций происходит за счет сбережений. Здесь следует отметить одну важную деталь. Лицо, осуществляющее сбережения, и инвестор не всегда совпадают. К примеру, некое домохозяйство вкладывает деньги в банк, собирая их на приобретение какого-либо товара или пытаясь увеличить располагаемые финансовые ресурсы. Таких домохозяйств может быть весьма много. А распоряжается их деньгами и осуществляет инвестирование банк. Так сбережения превращаются в инвестиции, хотя сбережения предоставляют домохозяйства, а инвестором выступает банк.

С точки зрения классиков, па инвестиции и сбережения сильное влияние оказывает уровень банковской процентной

ставки. Инвестор, пытаясь максимизировать доходность своих вложений, выбирает наиболее прибыльный инвестиционный проект. Обычно выбор происходит между реальным и банковским секторами экономики. В случае более высокой Доходности от вложений денег в банк инвестор изымает средства из реального сектора и направляет их в банковский сектор.

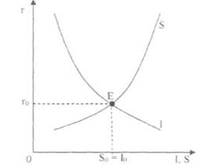

Рис. 15. Классическая модель равновесия инвестиций и сбережений

Пo вертикальной оси отложим величину банковской процентной ставки (г — rate), а по горизонтальной — величину инвестиций и сбережений (I — investments, S — savings). График показывает, что по мере уменьшения банковского процента сбережения перетекают из банковского сектора экономики в реальный, то есть сбережения изымаются из банков и в виде инвестиций вкладываются в производство товаров, работ, услуг.

Это объясняет отрицательный наклон кривой инвестиций

Кривая сбережений имеет положительный наклон, так как сбережения являются источником вложений как в банковский, гак и в реальный секторы экономики. В точке Е в экономике уровни инвестиций и сбережений совпадают, определяя ставку банковского процента, равную r0.

Кейнсианцы, как и классики, ставят величину инвестиций в зависимость от процентной ставки. Однако изменение объема сбережений они связывают с изменением величины национального дохода.

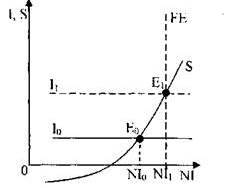

Рис. 16. Кейнсианская модель равновесия инвестиций и сбережений

По вертикальной оси отложим величину инвестиций и сбережений, а по горизонтальной величину национального дохода (NI- national income). Вертикальная пунктирная линия показывает ситуацию полной занятости (FE — full employment). Горизонтальные линии (I0I0 и I1I1) характеризуют объем инвестиций. Кривая с положительным наклоном (S) показывает динамику сбережений.

Инвестиции (горизонтальные кривые I0I0 и I1I1 ) в данном случае являются автономными, то есть не зависят от уровня национального дохода, тогда как сбережения находятся в прямой зависимости от нею.

Кейнc утверждает, что возможно достижение равновесного состояния экономики при использовании не всех имеющихся факторов производства. На графике мы видим, что равновесие установилось в точке Е0 при наличии определенной безработицы. Являясь сторонником государственного регулирования экономики. Кейнс считает, что именно государство должно регулировать уровень инвестиций и тем самым сокращать безработицу.

В нашем примере безработица будет устранена, когда линия инвестиций переместится из положения I0I0 в положение I1I1 до пересечения с кривой сбережений в точке Е1.

Мы рассмотрели модель «инвестиции — сбережения». Однако равновесный уровень национального дохода можно определить не только на ее основе. Рассмотрим другую модель «национальный доход совокупные расходы». Она носит название «Кейнсианский крест». Для более полною понимания модели «Кейнсианского креста» необходимо ввести понятие предельной склонности к потреблению и предельной склонности к сбережению.

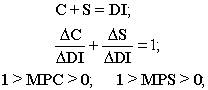

Предположим, что в экономике некоей страны домохозяйства расходуют на потребление не весь располагаемый доход, а только его часть (другая часть coepeiaeicn) и пропорция потребления и сбережения одинакова для всех них, независимо от величины дохода. Тогда потребительские расходы одного домохозяйства вызовам пропорционально такие же расходы всех тех домохозяйств, для которых расходы первого домохозяйства превратились в доходы для них.

Отношение между объемом потребления и величиной располагаемого дохода определяется как средняя склонность к потреблению (АРС — average propensity to consume), а отношение между объемом сбережения и величиной располагаемого дохода — как средняя склонность к сбережению (APS — average propensity to save).

где С расходы на потребление (С consumption),

DI — величина располагаемого дохода (DI — disposable income).

где S расходы на сбережения (S savings).

Данные средние величины показывают пропорцию между потреблением и сбережением в рамках национальной экономики при фиксированном доходе. Если мы хотим оценить, как будут изменяться объемы потребления и сбережения при изменении дохода, нам необходимо ввести предельные величины.

Отношение между изменением объема потребления и величины располагаемого дохода определяется как предельная склонность к потреблению (МРС — marginal propensity to consume).

Отношение между изменением объема сбережения и величины располагаемого дохода определяется как предельная склонность к сбережению (MPS — marginal propensity to save).

где —

—

где —

Величина предельной склонности и к потреблению, и к сбережению изменяется в интервале от нуля до единицы. Если мы примем располагаемый доход за 100%, то осуществлять расходы и сбережения можно только в рамках данных 100%. Доход можно целиком потратить, целиком сберечь, или одну часть потратить, а другую сберечь. Иными словами.

Модель «национальный доход — совокупные расходы»

«Кейнсианский крест» иллюсфирует влияние совокупных расходов, в том числе и государственных, на изменение валового производства и национального дохода. Для упрощения предположим, что амортизационные отчисления, налоги и чистый экспорт равны нулю. Тогда ВВП по величине равен национальному доходу, а функция потребления»- задастся следующим образом:

где С — автономное потребление, то есть потребление, не зависящее от величины дохода (например, потребитель использует свои сбережения, распродает ранее приобретенные ценности и недвижимость), функция потребления указывает на прогрессивное расширение потребительских расходов

Рис. 17. Кейнсианский крест

Но вертикальной оси отложим величину совокупных расходов (АЕ — aggregate expenditure), а по горизонтальной -величину национального дохода (N! — national income). Биссектриса показывает равенство совокупных расходов и национального дохода. Сплошные кривые С, C+I, С+I+G отражают разные уровни совокупных расходов. Вертикальная сплошная линия FE показывает ситуацию полной занятости.

Совокупные расходы включают в себя расходы всех хозяйствующих субъектов, в том числе потребительские, инвестиционные и государственные расходы, а также чистый экспорт (который мы считаем равным нулю).

В начале занятия мы установили, что национальный доход страны распределяется в основном между потреблением и инвестициями. Для наглядной иллюстрации «кейнсианского креста» приведем пример страны, выходящей из экономического кризиса. Когда экономика страны находится на спаде, объем потребления довольно низкий. Величина национального дохода, при которой наблюдается равновесие сбережений и инвестиций, будет соответствовать S0 или NI0. На данном этапе совокупные расходы складываются исключительно из потребления. Сбережения равны нулю, гак как доходы довольно низкие из-за большой безработицы. Затем, когда в экономике начинается оживление, к потребительским расходам добавляются инвестиции. Национальный доход увеличивается до NIl (безработица сокращается, совокупные доходы растут). Увеличение совокупных расходов будет поднимать кривую совокупных расходов все ближе к уровню полной занятости. Когда правительство кроме стимулирования инвестиций перейдет к осуществлению государственных расходов, произойдет еще большее увеличение совокупных расходов, а вместе с ними и объема национального дохода.

Модель «национальный доход совокупные расходы» .(«Кейнсианский крест») иллюстрирует значение государственных расходов и поощрения частных инвестиций. Именно государственным расходам Кейнс отводил важную роль в деле регулирования экономики.

Источник

Макроэкономическое равновесие

2.4. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора

Модель «доходы — расходы»

Рассмотренная в модели AD — AS проблема достижения равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением может быть интерпретирована как проблема достижения равновесия между созданным валовым внутренним продуктом (совокупное предложение) и планируемыми со стороны населения, бизнеса и государства расходами (совокупный спрос). Модель равновесия «совокупный доход — совокупные расходы «, или «доходы — расходы «, или так называемый кейнсианский крест (крест Кейнса) является достаточно востребованной. Она используется при анализе влияния макроэкономической конъюнктуры на национальные потоки доходов и расходов. Она, в частности, наглядно показывает, какое влияние на совокупный доход может оказывать изменение каждой из составляющих совокупных расходов.

Условия равновесия на рынке благ в кейнсианской модели определяются исходя из того, что равновесие достигается только тогда, когда планируемые расходы (совокупный спрос) равны реальному выпуску (совокупное предложение). Приведем графическую интерпретацию определения равновесия в модели «доходы — расходы «, которую также называют крестом Кейнса (рис. 2.11).

При ее построении мы используем функции, с которыми познакомились ранее.

- Функция государственных расходов:

Для простоты изложения предположим, что чистый экспорт равен нулю. Вспомним, что c, s, i и g — это автономные (экзогенные) величины, т.е. такие, которые не зависят от величины совокупного дохода текущего года.

Исходным моментом для построения данной модели служит линия под углом 45° к горизонтальной оси, в любой точке этой линии совокупные доходы равны совокупным расходам. Пересечение данной линии в точке E3 с функцией планируемых расходов (C + I + G + Xn), изображаемой как функция потребления, сдвинутая на величину (I + G + Xn), показывает величину совокупного дохода, при котором устанавливается макроэкономическое равновесие. Наклон функции потребления, как было отмечено в предыдущем параграфе, отражает предельную склонность к потреблению, т.е. изменение в потреблении по сравнению с изменением в доходах.

Если объем производства ниже равновесного (слева от точки E3) — это означает, что покупатели готовы приобретать товаров больше, чем фирмы производят, т.е. AD > AS . Фирмы начинают снижать запасы и наращивать производство, т.е. доходы и планируемые расходы выравниваются. И наоборот, в случае превышения объемов производства над планируемыми расходами (справа от точки E3) фирмы столкнутся с трудностями реализации и вынуждены будут сокращать производство до выравнивания AD и AS . Для производителя подобные колебания означают, что фактические инвестиции могут включать в себя как запланированные инвестиции, так и незапланированные, которые, как правило, отражаются в изменении товарно-материальных запасов, т.е. именно последние выполняют функцию выравнивающего механизма.

Важный вывод , который следует из этой модели, следующий: расходы определяют уровень производства. Иначе говоря, данная модель иллюстрирует идею Кейнса о том, что чем больше совокупный спрос (Е2 > Е1), тем больше равновесный объем национального дохода (продукта), т.е. того объема производства, к которому тяготеет национальная экономика (Y2 > Y1).

Модель «сбережения — инвестиции»

Наряду с моделью «доходы — расходы » для определения равновесного объема производства можно использовать модель «сбережения — инвестиции». Если не принимать во внимание вмешательство государства и внешнюю торговлю, то и инвестиции (I), и сбережения (S) можно рассматривать как разницу между доходом (Y) и потреблением (C).

Поскольку I = Y — C и S = Y — C, то I = S.

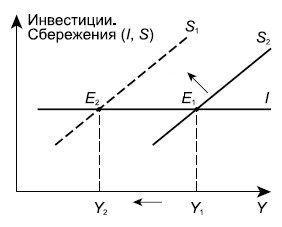

На рисунке 2.12 приводится графическая интерпретация этого условия.

При объеме производства (Y3), который больше равновесного выпуска (Y1), превышение уровня сбережений, ожидаемого производителями, означает сокращение потребления и как следствие — снижение фирмами производства и выпуска (рис. 2.12). Аналогично нестабильной будет и противоположная ситуация.

На практике это означает, что для поддержания нормального функционирования экономики необходимо иметь механизм, который бы аккумулировал сбережения и направлял их на инвестиционные цели, способствуя тем самым достижению одного из важнейших условий макроэкономического равновесия — равенства между ключевыми экономическими параметрами: инвестициями и сбережениями: I = S.

Эту задачу призваны выполнять финансовые структуры (институциональные инвесторы), входящие в денежно-кредитную систему общества.

Данная модель может быть использована для иллюстрации так называемого «парадокса бережливости». Традиционно принято считать, что увеличение сбережений благоприятно сказывается на экономическом положении как отдельных граждан, так и страны в целом. Кейнс обратил внимание на то, что при определенных условиях увеличение сбережений может приводить к нежелательным последствиям для экономики. Если население увеличивает сбережения (сдвиг кривой сбережения влево-вверх), то при прочих равных условиях сокращаются потребление и совокупный спрос, а следовательно, и равновесный объем производства. Это, в свою очередь , означает снижение дохода, и желание увеличить сбережения не окажет в конечном итоге влияния на их величину. Фактический уровень сбережений может и не измениться (рис. 2.13).

Парадоксальность данной ситуации связана еще и с тем, что согласно классическим представлениям увеличение сбережений должно способствовать увеличению инвестиций, а следовательно, вести не к уменьшению, а к росту совокупного дохода. Согласно кейнсианскому подходу часть инвестиционного спроса производна от динамики дохода. Увеличение сбережений означает сокращение потребления и продаж и приводит к сокращению совокупного дохода. Уменьшение дохода, которое происходит из-за несовпадения планируемых сбережений и инвестиций, может быть достаточно ощутимым вследствие того, что снижается доход на величину, пропорциональную мультипликатору.

Любое изменение расходов, составляющих совокупный спрос, — потребительских, инвестиционных, государственных приводит в действие так называемый мультипликативный процесс, выражающийся в превышении приращения совокупного дохода над приращением автономного спроса.

Простейшая модель мультипликатора может быть представлена так:

| где | DY | — | прирост национального дохода (продукта); |

| Mp | — | числовой коэффициент, именуемый мультипликатором; | |

| DE | — | прирост совокупных расходов. |

Мультипликатор можно определить как коэффициент, показывающий, на сколько возрастет равновесный доход при увеличении совокупного спроса.

Механизм действия мультипликатора таков: любой дополнительный расход (DE) становится в экономическом кругообороте доходом тех лиц, которые реализуют товары или услуги. Таким образом, на следующем витке экономического кругооборота этот доход может вновь стать расходом, увеличивая тем самым совокупный спрос на товары и услуги.

Мультипликативный (нарастающий или множительный) процесс иногда сравнивают с кругами, расходящимися по воде от брошенного камня. Затухание «волн» при действии механизма мультипликатора связано с тем, что в каждом экономическом обороте часть дополнительного дохода не поступает вновь в оборот — она сберегается. Эта связь мультипликатора с поведением потребителя, его склонностью как к потреблению, так и к сбережению находит отражение в формуле мультипликатора

| где | Mp | — | мультипликатор; |

| MPC | — | предельная склонность к потреблению; | |

| MPS | — | предельная склонность к сбережению. |

Из приведенной формулы следует, что чем больше дополнительные расходы на потребление и меньше на сбережения, тем больше при прочих равных условиях величина мультипликатора. А при увеличении доли сбережений и уменьшении доли потребления в доходе данный коэффициент становится меньше.

Потребление и сбережения в обычных условиях достаточно стабильны, иначе говоря, они «пассивно» приспосабливаются к изменению уровня дохода. Поэтому особую значимость эффект мультипликатора имеет в тех случаях, когда изменения происходят в инвестиционных или государственных расходах. Это обусловлено и тем, что и те, и другие расходы могут использоваться как непосредственные рычаги влияния на объем национального производства, обеспечивающие экономический рост.

Предположим, что в течение определенного периода прирост инвестиций (DI) составил 100 млн. руб., предельная склонность к сбережению ( MPS ) равна 1/3 и соответственно мультипликатор равен 3. Тогда согласно формуле DВВП = DI x Мр произойдет прирост национального продукта на 300 млн. руб.

Однако эффект мультипликатора действует при любом изменении совокупных расходов, т.е. не только тогда, когда они растут, но и когда уменьшаются. Более реалистично для российской практики данный пример должен звучать так: сокращение инвестиций на 100 млн. руб. при мультипликаторе, равном 3, приведет к уменьшению ВВП на 300 млн. руб.

С эффектом мультипликатора тесно связано действие эффекта акселерации. Оно означает, что существует связь между приростом спроса (дохода и продаж) и приростом инвестиций для расширения мощностей, производящих товары, на которые вырос спрос. Иначе говоря, изменения в спросе на инвестиции рассматриваются как функция от изменения дохода, при этом инвестиции увеличиваются в большей степени, чем прирост дохода:

| где | h | — | коэффициент акселерации; |

| I | — | производные (стимулированные) инвестиции; | |

| DY | — | изменение дохода. |

Эффект акселератора в самом общем виде означает, что изменение в объемах продаж готовой продукции ведет к изменениям в спросе на средства производства, производящие эту продукцию.

Инвестиционный акселератор — коэффициент, показывающий зависимость изменения инвестиций от изменения дохода. Аналогично мультипликатору воздействие механизма акселерации двусторонне, т.е. его действие может проявляться не только в приросте инвестиций, но и в их сокращении.

Так, снижение объема продаж ведет к сокращению дохода и уменьшению инвестиций в n-е количество раз, равное величине акселератора.

Между мультипликатором и акселератором существуют и различия. Если мультипликатор характеризует некое разовое непосредственное воздействие на доход со стороны спроса в текущем году, то эффект акселератора показывает связь между инвестициями текущего года и расширением производства в следующем году.

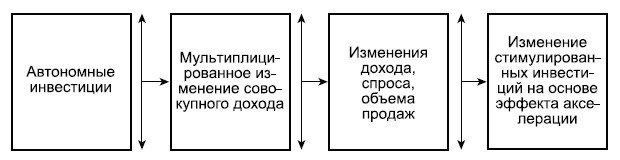

Связь между этими показателями можно условно представить в виде схемы (рис. 2.14).

Из данной схемы ясно, что автономные инвестиции вызывают действие эффекта мультипликатора, что способствует росту дохода. Следующий за этим рост спроса и объема продаж ведет к появлению стимулированных инвестиций и действию эффекта акселератора.

Инфляционный и рецессионный разрывы

Задача анализа макроэкономического равновесия не только определить равновесный объем производства, но и дать ему оценку, т.е. сравнить, как соотносится равновесный объем производства с потенциальным объемом производства при полной занятости и широкими инвестиционными возможностями.

С помощью модели AD — AS мы давали такую оценку, показывая, что равновесный ВВП бывает значительно ниже потенциального. Равновесный и потенциальный объемы производства можно сравнить с помощью модели «доходы — расходы «.

Помимо ситуации, когда равновесный и потенциальный объемы равны между собой, возможны еще два случая:

- равновесный объем производства меньше потенциального; эта ситуация именуется рецессионным разрывом;

- равновесный объем производства больше потенциального; подобную ситуацию называют инфляционным разрывом.

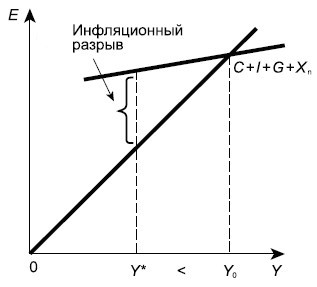

Рецессионный разрыв (рис. 2.15) — это ситуация, при которой совокупные расходы недостаточны для достижения объема производства на уровне полной занятости (Y*), и равновесие устанавливается на уровне, далеком от потенциального (Y0 расходы меньше тех, которые обеспечили бы объем производства на уровне полной занятости. Дальнейший спад расходов может привести к спаду производства, причем с мультипликационным эффектом. Выходом из подобной ситуации может быть стимулирование спроса, и прежде всего такой его составляющей, как инвестиции.

На рисунке 2.16 приводится графическая иллюстрация противоположной экономической ситуации — инфляционного разрыва, когда совокупные расходы превышают доход.

Спрос на товары превышает размеры того, что экономика может произвести, в результате начинают расти цены. Высокие цены ведут к возрастанию доходов бизнеса, но требование работников увеличить заработную плату из-за повышения стоимости жизни может способствовать раскручиванию инфляционной спирали «заработная плата — цены», что чревато негативными последствиями для экономики.

Во избежание возможных негативных последствий необходимо воздействовать на причины, порождающие избыточный спрос. Если же данная ситуация связана с избытком денег в экономике, то выходом из нее может быть проведение более жесткой денежно-кредитной политики. Если же она порождена процессами в бюджетной сфере — необходимо оздоровление бюджета.

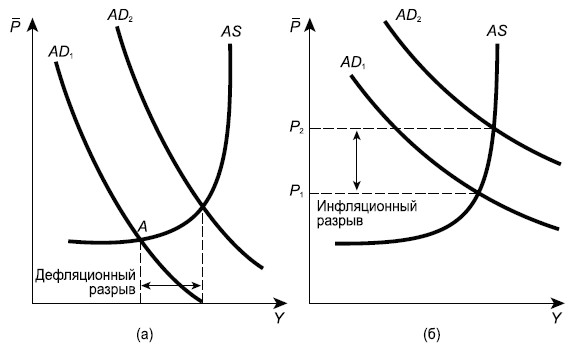

Оба случая несовпадения совокупных расходов с уровнем реального выпуска, соответствующего полной занятости, можно проиллюстрировать, используя модель AD — AS . Причем, если в модели «кейнсианский крест» цены фиксированы, т.е. модель не позволяет показать изменение цен, то модель AD — AS (рис. 2.17а и б) может быть полезна для анализа процессов, связанных с динамикой цен.

На рисунке 2.17а отражена ситуация дефляционного разрыва, т.е. величина совокупных расходов (точка А) не достигает уровня дохода, соответствующего полной занятости. Для преодоления подобной ситуации государство должно использовать фискальную и денежно-кредитную политику, стимулирующие совокупные расходы .

На рисунке 2.17б увеличение спроса вызывает рост цен, т.е. изменяется номинальный объем расходов при неизменном реальном выпуске. Инфляционный разрыв также можно ликвидировать средствами фискальной и денежно-кредитной политики, только направлены они должны быть в данном случае на решение задачи, противоположной той, которая решалась в случае дефляционного разрыва. При наличии инфляционного разрыва необходимо уменьшать совокупные расходы .

Итак, согласно кейнсианской концепции равновесие на рынке благ зависит от величины совокупных расходов. Изменения в составляющих совокупный спрос расходах — в потреблении, инвестициях или государственных расходах — оказывают мультиплицированное воздействие на совокупный доход. Причем роль «первой скрипки» выполняют инвестиции, потребление более пассивно приспосабливается к изменению уровня совокупного дохода.

Источник