Метод наименьших квадратов.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Сущность метода наименьших квадратов заключается в отыскании параметров модели тренда, которая лучше всего описывает тенденцию развития какого-либо случайного явления во времени или в пространстве (тренд – это линия, которая и характеризует тенденцию этого развития). Задача метода наименьших квадратов (МНК) сводится к нахождению не просто какой-то модели тренда, а к нахождению лучшей или оптимальной модели. Эта модель будет оптимальной, если сумма квадратических отклонений между наблюдаемыми фактическими величинами и соответствующими им расчетными величинами тренда будет минимальной (наименьшей):

где

и соответствующей ей расчетной величиной тренда,

МНК самостоятельно применяется довольно редко. Как правило, чаще всего его используют лишь в качестве необходимого технического приема при корреляционных исследованиях. Следует помнить, что информационной основой МНК может быть только достоверный статистический ряд, причем число наблюдений не должно быть меньше 4-х, иначе, сглаживающие процедуры МНК могут потерять здравый смысл.

Инструментарий МНК сводится к следующим процедурам:

Первая процедура. Выясняется, существует ли вообще какая-либо тенденция изменения результативного признака при изменении выбранного фактора-аргумента, или другими словами, есть ли связь между «у» и «х».

Вторая процедура. Определяется, какая линия (траектория) способна лучше всего описать или охарактеризовать эту тенденцию.

Третья процедура. Рассчитываются параметры регрессионного уравнения, характеризующего данную линию, или другими словами, определяется аналитическая формула, описывающая лучшую модель тренда.

Пример. Допустим, мы имеем информацию о средней урожайности подсолнечника по исследуемому хозяйству (табл. 9.1).

Поскольку уровень технологии при производстве подсолнечника в нашей стране за последние 10 лет практически не изменился, значит, по всей видимости, колебания урожайности в анализируемый период очень сильно зависели от колебания погодно-климатических условий. Действительно ли это так?

Первая процедура МНК. Проверяется гипотеза о существовании тенденции изменения урожайности подсолнечника в зависимости от изменения погодно-климатических условий за анализируемые 10 лет.

В данном примере за «y» целесообразно принять урожайность подсолнечника, а за «x» – номер наблюдаемого года в анализируемом периоде. Проверку гипотезы о существовании какой-либо взаимосвязи между «x» и «y» можно выполнить двумя способами: вручную и при помощи компьютерных программ. Конечно, при наличии компьютерной техники данная проблема решается сама собой. Но, чтобы лучше понять инструментарий МНК целесообразно выполнить проверку гипотезы о существовании связи между «x» и «y» вручную, когда под рукой находятся только ручка и обыкновенный калькулятор. В таких случаях гипотезу о существовании тенденции лучше всего проверить визуальным способом по расположению графического изображения анализируемого ряда динамики — корреляционного поля:

Корреляционное поле в нашем примере расположено вокруг медленно возрастающей линии. Это уже само по себе говорит о существовании определенной тенденции в изменении урожайности подсолнечника. Нельзя говорить о наличии какой-либо тенденции лишь тогда, когда корреляционное поле похоже на круг, окружность, строго вертикальное или строго горизонтальное облако, или же состоит из хаотично разбросанных точек. Во всех остальных случаях следует подтвердить гипотезу о существовании взаимосвязи между «x» и «y», и продолжить исследования.

Вторая процедура МНК. Определяется, какая линия (траектория) способна лучше всего описать или охарактеризовать тенденцию изменения урожайности подсолнечника за анализируемый период.

При наличии компьютерной техники подбор оптимального тренда происходит автоматически. При «ручной» обработке выбор оптимальной функции осуществляется, как правило, визуальным способом – по расположению корреляционного поля. То есть, по виду графика подбирается уравнение линии, которая лучше всего подходит к эмпирическому тренду (к фактической траектории).

Как известно, в природе существует огромное разнообразие функциональных зависимостей, поэтому визуальным способом проанализировать даже незначительную их часть — крайне затруднительно. К счастью, в реальной экономической практике большинство взаимосвязей достаточно точно могут быть описаны или параболой, или гиперболой, или же прямой линией. В связи с этим, при «ручном» варианте подбора лучшей функции, можно ограничиться только этими тремя моделями.

Прямая:

Гипербола:

Парабола второго порядка:

Нетрудно заметить, что в нашем примере лучше всего тенденцию изменения урожайности подсолнечника за анализируемые 10 лет характеризует прямая линия, поэтому уравнением регрессии будет уравнение прямой.

Третья процедура. Рассчитываются параметры регрессионного уравнения, характеризующего данную линию, или другими словами, определяется аналитическая формула, описывающая лучшую модель тренда.

Нахождение значений параметров уравнения регрессии, в нашем случае параметров

Эта система уравнений довольно легко решается методом Гаусса. Напомним, что в результате решения, в нашем примере, находятся значения параметров

В линейном уравнении параметр

Приведем также системы нормальных уравнений для отыскивания параметров нелинейных уравнений.

Источник

Метод наименьших квадратов

Начнем статью сразу с примера. У нас есть некие экспериментальные данные о значениях двух переменных – x и y . Занесем их в таблицу.

| i = 1 | i = 2 | i = 3 | i = 4 | i = 5 | |

| x i | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |

| y i | 2 , 1 | 2 , 4 | 2 , 6 | 2 , 8 | 3 , 0 |

После выравнивания получим функцию следующего вида: g ( x ) = x + 1 3 + 1 .

Мы можем аппроксимировать эти данные с помощью линейной зависимости y = a x + b , вычислив соответствующие параметры. Для этого нам нужно будет применить так называемый метод наименьших квадратов. Также потребуется сделать чертеж, чтобы проверить, какая линия будет лучше выравнивать экспериментальные данные.

В чем именно заключается МНК (метод наименьших квадратов)

Главное, что нам нужно сделать, – это найти такие коэффициенты линейной зависимости, при которых значение функции двух переменных F ( a , b ) = ∑ i = 1 n ( y i — ( a x i + b ) ) 2 будет наименьшим. Иначе говоря, при определенных значениях a и b сумма квадратов отклонений представленных данных от получившейся прямой будет иметь минимальное значение. В этом и состоит смысл метода наименьших квадратов. Все, что нам надо сделать для решения примера – это найти экстремум функции двух переменных.

Как вывести формулы для вычисления коэффициентов

Для того чтобы вывести формулы для вычисления коэффициентов, нужно составить и решить систему уравнений с двумя переменными. Для этого мы вычисляем частные производные выражения F ( a , b ) = ∑ i = 1 n ( y i — ( a x i + b ) ) 2 по a и b и приравниваем их к 0 .

δ F ( a , b ) δ a = 0 δ F ( a , b ) δ b = 0 ⇔ — 2 ∑ i = 1 n ( y i — ( a x i + b ) ) x i = 0 — 2 ∑ i = 1 n ( y i — ( a x i + b ) ) = 0 ⇔ a ∑ i = 1 n x i 2 + b ∑ i = 1 n x i = ∑ i = 1 n x i y i a ∑ i = 1 n x i + ∑ i = 1 n b = ∑ i = 1 n y i ⇔ a ∑ i = 1 n x i 2 + b ∑ i = 1 n x i = ∑ i = 1 n x i y i a ∑ i = 1 n x i + n b = ∑ i = 1 n y i

Для решения системы уравнений можно использовать любые методы, например, подстановку или метод Крамера. В результате у нас должны получиться формулы, с помощью которых вычисляются коэффициенты по методу наименьших квадратов.

n ∑ i = 1 n x i y i — ∑ i = 1 n x i ∑ i = 1 n y i n ∑ i = 1 n — ∑ i = 1 n x i 2 b = ∑ i = 1 n y i — a ∑ i = 1 n x i n

Мы вычислили значения переменных, при который функция

F ( a , b ) = ∑ i = 1 n ( y i — ( a x i + b ) ) 2 примет минимальное значение. В третьем пункте мы докажем, почему оно является именно таким.

Это и есть применение метода наименьших квадратов на практике. Его формула, которая применяется для поиска параметра a , включает в себя ∑ i = 1 n x i , ∑ i = 1 n y i , ∑ i = 1 n x i y i , ∑ i = 1 n x i 2 , а также параметр

n – им обозначено количество экспериментальных данных. Советуем вам вычислять каждую сумму отдельно. Значение коэффициента b вычисляется сразу после a .

Обратимся вновь к исходному примеру.

Здесь у нас n равен пяти. Чтобы было удобнее вычислять нужные суммы, входящие в формулы коэффициентов, заполним таблицу.

| i = 1 | i = 2 | i = 3 | i = 4 | i = 5 | ∑ i = 1 5 | |

| x i | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 |

| y i | 2 , 1 | 2 , 4 | 2 , 6 | 2 , 8 | 3 | 12 , 9 |

| x i y i | 0 | 2 , 4 | 5 , 2 | 11 , 2 | 15 | 33 , 8 |

| x i 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 25 | 46 |

Решение

Четвертая строка включает в себя данные, полученные при умножении значений из второй строки на значения третьей для каждого отдельного i . Пятая строка содержит данные из второй, возведенные в квадрат. В последнем столбце приводятся суммы значений отдельных строчек.

Воспользуемся методом наименьших квадратов, чтобы вычислить нужные нам коэффициенты a и b . Для этого подставим нужные значения из последнего столбца и подсчитаем суммы:

n ∑ i = 1 n x i y i — ∑ i = 1 n x i ∑ i = 1 n y i n ∑ i = 1 n — ∑ i = 1 n x i 2 b = ∑ i = 1 n y i — a ∑ i = 1 n x i n ⇒ a = 5 · 33 , 8 — 12 · 12 , 9 5 · 46 — 12 2 b = 12 , 9 — a · 12 5 ⇒ a ≈ 0 , 165 b ≈ 2 , 184

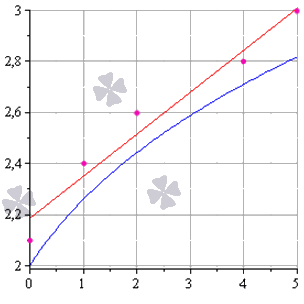

У нас получилось, что нужная аппроксимирующая прямая будет выглядеть как y = 0 , 165 x + 2 , 184 . Теперь нам надо определить, какая линия будет лучше аппроксимировать данные – g ( x ) = x + 1 3 + 1 или 0 , 165 x + 2 , 184 . Произведем оценку с помощью метода наименьших квадратов.

Чтобы вычислить погрешность, нам надо найти суммы квадратов отклонений данных от прямых σ 1 = ∑ i = 1 n ( y i — ( a x i + b i ) ) 2 и σ 2 = ∑ i = 1 n ( y i — g ( x i ) ) 2 , минимальное значение будет соответствовать более подходящей линии.

σ 1 = ∑ i = 1 n ( y i — ( a x i + b i ) ) 2 = = ∑ i = 1 5 ( y i — ( 0 , 165 x i + 2 , 184 ) ) 2 ≈ 0 , 019 σ 2 = ∑ i = 1 n ( y i — g ( x i ) ) 2 = = ∑ i = 1 5 ( y i — ( x i + 1 3 + 1 ) ) 2 ≈ 0 , 096

Ответ: поскольку σ 1 σ 2 , то прямой, наилучшим образом аппроксимирующей исходные данные, будет

y = 0 , 165 x + 2 , 184 .

Как изобразить МНК на графике функций

Метод наименьших квадратов наглядно показан на графической иллюстрации. С помощью красной линии отмечена прямая g ( x ) = x + 1 3 + 1 , синей – y = 0 , 165 x + 2 , 184 . Исходные данные обозначены розовыми точками.

Поясним, для чего именно нужны приближения подобного вида.

Они могут быть использованы в задачах, требующих сглаживания данных, а также в тех, где данные надо интерполировать или экстраполировать. Например, в задаче, разобранной выше, можно было бы найти значение наблюдаемой величины y при x = 3 или при x = 6 . Таким примерам мы посвятили отдельную статью.

Доказательство метода МНК

Чтобы функция приняла минимальное значение при вычисленных a и b , нужно, чтобы в данной точке матрица квадратичной формы дифференциала функции вида F ( a , b ) = ∑ i = 1 n ( y i — ( a x i + b ) ) 2 была положительно определенной. Покажем, как это должно выглядеть.

У нас есть дифференциал второго порядка следующего вида:

d 2 F ( a ; b ) = δ 2 F ( a ; b ) δ a 2 d 2 a + 2 δ 2 F ( a ; b ) δ a δ b d a d b + δ 2 F ( a ; b ) δ b 2 d 2 b

Решение

δ 2 F ( a ; b ) δ a 2 = δ δ F ( a ; b ) δ a δ a = = δ — 2 ∑ i = 1 n ( y i — ( a x i + b ) ) x i δ a = 2 ∑ i = 1 n ( x i ) 2 δ 2 F ( a ; b ) δ a δ b = δ δ F ( a ; b ) δ a δ b = = δ — 2 ∑ i = 1 n ( y i — ( a x i + b ) ) x i δ b = 2 ∑ i = 1 n x i δ 2 F ( a ; b ) δ b 2 = δ δ F ( a ; b ) δ b δ b = δ — 2 ∑ i = 1 n ( y i — ( a x i + b ) ) δ b = 2 ∑ i = 1 n ( 1 ) = 2 n

Иначе говоря, можно записать так: d 2 F ( a ; b ) = 2 ∑ i = 1 n ( x i ) 2 d 2 a + 2 · 2 ∑ x i i = 1 n d a d b + ( 2 n ) d 2 b .

Мы получили матрицу квадратичной формы вида M = 2 ∑ i = 1 n ( x i ) 2 2 ∑ i = 1 n x i 2 ∑ i = 1 n x i 2 n .

В этом случае значения отдельных элементов не будут меняться в зависимости от a и b . Является ли эта матрица положительно определенной? Чтобы ответить на этот вопрос, проверим, являются ли ее угловые миноры положительными.

Вычисляем угловой минор первого порядка: 2 ∑ i = 1 n ( x i ) 2 > 0 . Поскольку точки x i не совпадают, то неравенство является строгим. Будем иметь это в виду при дальнейших расчетах.

Вычисляем угловой минор второго порядка:

d e t ( M ) = 2 ∑ i = 1 n ( x i ) 2 2 ∑ i = 1 n x i 2 ∑ i = 1 n x i 2 n = 4 n ∑ i = 1 n ( x i ) 2 — ∑ i = 1 n x i 2

После этого переходим к доказательству неравенства n ∑ i = 1 n ( x i ) 2 — ∑ i = 1 n x i 2 > 0 с помощью математической индукции.

- Проверим, будет ли данное неравенство справедливым при произвольном n . Возьмем 2 и подсчитаем:

2 ∑ i = 1 2 ( x i ) 2 — ∑ i = 1 2 x i 2 = 2 x 1 2 + x 2 2 — x 1 + x 2 2 = = x 1 2 — 2 x 1 x 2 + x 2 2 = x 1 + x 2 2 > 0

У нас получилось верное равенство (если значения x 1 и x 2 не будут совпадать).

- Сделаем предположение, что данное неравенство будет верным для n , т.е. n ∑ i = 1 n ( x i ) 2 — ∑ i = 1 n x i 2 > 0 – справедливо.

- Теперь докажем справедливость при n + 1 , т.е. что ( n + 1 ) ∑ i = 1 n + 1 ( x i ) 2 — ∑ i = 1 n + 1 x i 2 > 0 , если верно n ∑ i = 1 n ( x i ) 2 — ∑ i = 1 n x i 2 > 0 .

( n + 1 ) ∑ i = 1 n + 1 ( x i ) 2 — ∑ i = 1 n + 1 x i 2 = = ( n + 1 ) ∑ i = 1 n ( x i ) 2 + x n + 1 2 — ∑ i = 1 n x i + x n + 1 2 = = n ∑ i = 1 n ( x i ) 2 + n · x n + 1 2 + ∑ i = 1 n ( x i ) 2 + x n + 1 2 — — ∑ i = 1 n x i 2 + 2 x n + 1 ∑ i = 1 n x i + x n + 1 2 = = ∑ i = 1 n ( x i ) 2 — ∑ i = 1 n x i 2 + n · x n + 1 2 — x n + 1 ∑ i = 1 n x i + ∑ i = 1 n ( x i ) 2 = = ∑ i = 1 n ( x i ) 2 — ∑ i = 1 n x i 2 + x n + 1 2 — 2 x n + 1 x 1 + x 1 2 + + x n + 1 2 — 2 x n + 1 x 2 + x 2 2 + . . . + x n + 1 2 — 2 x n + 1 x 1 + x n 2 = = n ∑ i = 1 n ( x i ) 2 — ∑ i = 1 n x i 2 + + ( x n + 1 — x 1 ) 2 + ( x n + 1 — x 2 ) 2 + . . . + ( x n — 1 — x n ) 2 > 0

Выражение, заключенное в фигурные скобки, будет больше 0 (исходя из того, что мы предполагали в пункте 2 ), и остальные слагаемые будут больше 0 , поскольку все они являются квадратами чисел. Мы доказали неравенство.

Ответ: найденные a и b будут соответствовать наименьшему значению функции F ( a , b ) = ∑ i = 1 n ( y i — ( a x i + b ) ) 2 , значит, они являются искомыми параметрами метода наименьших квадратов (МНК).

Источник