- Характеристика и образ Левши в рассказе Левша Лескова сочинение

- Сочинение про Левшу

- Вариант 3

- Также читают:

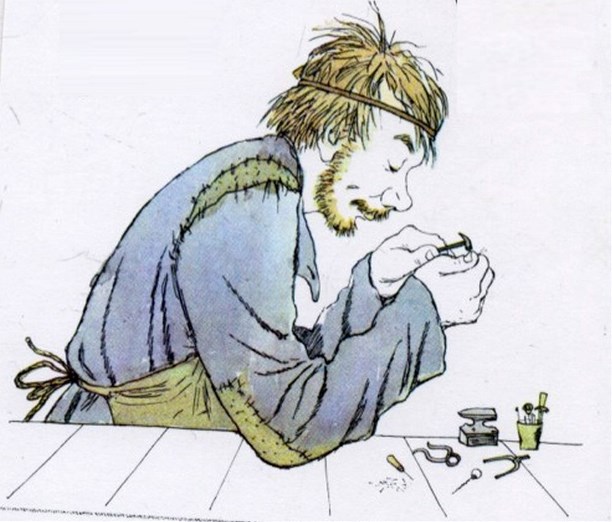

- Картинка к сочинению Характеристика и образ Левши в рассказе Левша

- Популярные сегодня темы

- Образ и характеристика Левши из рассказа «Левша» Лескова с цитатами

- Внешность Левши

- Образ таланта из глубинки

- Характер героя из народа

- Особые качества личности

- Правда и выдумки о Левше

- Карикатура на оружейника

- Левша или левша?

- Миф «Сурнин – Левша» не обоснован

Характеристика и образ Левши в рассказе Левша Лескова сочинение

Образ Левшы — это прототип обычного русского человека, который имеет широкую душу и богатый внутренний мир. Он обычный мастер, который любит свое дело. Работал он левой рукой, из-за этого и стал называться левшой, но этот дефект нисколько не мешал ему быть лучшим из лучших.

Главный герой произведения – человек, которого обходят стороной, так как он, по их мнению, немного странный, не от мира сего.

Внешность его не впечатляет. Он имеет косоглазие, выдраны волосы на висках. Одежда давно уже отжила свое время, так как затерта до дыр. Но его это, в принципе, мало беспокоит, как и мнение народа. Левша – человек простой, так сказать, из народа. По своему характеру он смелый и прямолинейный, не боится говорить правду в лицо.

Но не все так красочно в этом персонаже. Левша имеет вредную привычку выпивать. Можно сказать, что он болен, у него душевное расстройство, которое он пытается залечить алкоголем. Это расстройство появилось из-за того, что никто не ценит его талан, и он не может реализовать себя, как творческого человека.

То, что переживает главный герой – это реальность и не вымысел. Многие люди того времени вынуждены были оставить свои идеи творческой реализации в прошлом. Создается двоякое мнение, что государству того времени, было необходимо и выгодно, чтобы люди оставались глупыми и необразованными. Чтобы никто не смог занять высшие должности государства. Глубоко в душе герой Лескова весьма духовен и патриотичен. Он не смог долго прожить в Англии и скорее рвался домой, на Родину.

Левша не образован, как и большинство крестьян государства, но самое главное, что он смог раскрыть в себе талант, заложенный с детства.

В Англии он поразил всех своим мастерством, изготовив гвоздики для подков блохи. Но он, как простой человек, не жаждет славы и признания, он делает то, что любит. В произведении левшу мы видим как старательного работника.

Одна из главных проблем Левши заключается в том, что он топчется на месте, не развивается и не двигается вперед. Его, к сожалению, все устраивает, хотя для многих людей такая жизнь была бы невыносимой.

Левша – это не простой главный герой и прототип русского человека, он олицетворяет весь русской народ, который силен духом и имеет множество талантов. У него, как и у всего русского народа, есть воля к победе. Такими мастерами в то время гордились и ценили, но не все, к сожалению. Умер Левша случайной смертью.

Сочинение про Левшу

Левша является главным героем одноименной повести Николая Семеновича Лескова, написанной им в 1881 году. На примере жизни Левши автор раскрывает проблему судьбы по-настоящему талантливого человека в России в те времена. В какой-то степени, данное произведение и проблема, раскрытая в нем, актуальны и в настоящее время.

По внешности, описанной в повести, можно понять, что Левша был абсолютно непримечательным и непривлекательным человеком, обычным русским юродивым. Левша был бедным крестьянином, малообразованным, забитым и верующим человеком, который скромно одевался, любил старых родителей и жил в маленьком домике. А вот его умения в мастерстве были просто поразительными. Он являлся тульским мастером, настоящим умельцем в своем деле. Вместе с двумя другими иностранными мастерами его выбирают для создания более удивительного изделия, чем английская блоха.

В обязанности Левши входила самая сложная задача – создание гвоздиков для подков. Несмотря на свое косоглазие, он успешно справляется с задачей и даже оставляет свое имя на подкове. Такой результат был просто поразительным, никто не мог поверить в сделанное им дело. Как ни странно, англичане желают иметь у себя такого искусного мастера и приглашают Левшу к себе. С его стороны поступает непонятный другим отказ. Безусловно, причиной данного отказа был патриотизм и желание прославить Россию, но и не только это. Левша считал себя недостойным и непримечательным человеком, который не верил в себя, свои способности и предпочитал жить без известности. Он просто не мог представить себя, живущим в человеческих условиях, в которых он смог бы жить обеспеченно и чувствовать себя комфортнее.

Лесков раскрывает действительно важную проблему в своей повести: несчастная жизнь настоящих талантов в России. Левша являлся непревзойденным мастером, который смог совершить фантастическую работу. Но как при этом складывается его жизнь? Он, человек с золотыми руками, серьезно заболевает и умирает, но никому даже нет до этого дела. В этом присутствует вина самого героя и общества. Поэтому образ Левши не только положительный, но и по-негативному ироничный.

Вариант 3

Сказ автора отличается от других авторов сказочными мотивами, в котором содержатся элементы трагизма.

В «Левше» есть центральный герой, живущий в городе Туле. Он — искусный мастер.

Левша – типично сказочный персонаж. Автор показал в нем мастера, который отличался высоким мастерством, но в науках не был силен.

Левша принимал участие в подковке блохи, что подтверждает талантливость русского мастера. Автор не стал называть Левшу никаким именем, тем самым подчеркнул его характер. Левша привык к тому, что ему постоянно кто-то угрожает. Одежда его небрежна: одна штанина заправлена в сапог, другая нет. Одежка застегнута на крючках, половина крючков потеряна. Так и ходит Левша в подобном виде. Образ Левши представлен в виде грязного и неухоженного мастера, не следившего за собой, ведь он постоянно работает.

Автор выразил в образе Левши маленького мужичка. Левша отвечает за качество выполнения своего мастерства. Левша уезжает в страну Англию, чтобы доказать иностранцам умение творческого мастерства. У него нет денег на еду. Он постоянно голодный. В таком состоянии он добирается до другой страны.

У многих читателей Левша вызывает уважение в том, что он отказывается от выгодных предложений и уезжает домой на родину. У него отсутствует желание оставаться в этой стране. Левша – трудолюбивый и честный человек. Левша — бескорыстный.

Автор характеризует Левшу с положительной стороны. Он показывает своим читателям, что Левша – русский патриот. У него душа простого русского человека. Он верит в религию и нравы русского народа. Мастер проходит через испытания судьбы, но даже перед смертью понимает всю важность военного секрета англичан, которое негативно может отразиться на русской армии.

После возвращения на родину, Левша неожиданно заболевает. Он умирает в полном одиночестве. Его бросили умирать в больнице на полу. В этом выражается отрицательные элементы России – неблагодарность, отсутствие гуманности, в чем заключаются истинные причины неустроенности нашей жизни в России, как подчеркнул писатель.

Читатель замечает, что автор проявляет сочувствие к Левше. Можно заметить жалость к нему, авторские комментарии говорят о прискорбии и горечи утраты. Талант не ценится, о чем подтверждает данное произведение.

Образ Левши можно охарактеризовать, как типичного литературного героя, который вызывает сочувствие, жалость, уважение, гордость за такого человека, ведь он патриот своей родины, не продавшийся буржуям. Без денег и документов он добрался до чужой страны, пытаясь доказать, что и в России есть настоящие искусные мастера своего дела!

Левша охарактеризован автором, как положительный герой.

Также читают:

Картинка к сочинению Характеристика и образ Левши в рассказе Левша

Популярные сегодня темы

лина – типичная представительница европейского/городского, она княжна, проживает одна в большом доме, а точнее доживает свои дни, болея чахоткой. Противоположностью для нее является кузина

Картину «Буря на море ночью» маринист Айвазовский написал в 1849-м году. Это одна из многих картин о море, ставшая очень известной.

1) Вступление. Рассказ о Бояне, жителях Руси о войнах и правителях. 2) Затмение солнца. Победа Игоря и его самоуверенность довела до беды. Пока войска наслаждались пиром пришли враги и некоторых убили, а выживших взяли в плен.

Одним из удивительных и содержательных произведений русской литературы является пьеса А.Н. Островского «Гроза».

Рассмотрим образ мелкого чиновника, занимающего нижнюю грань в обществе, У него нет прав в обществе. Он находится на грани бедности. Государственный аппарат поглотил его, и жалкое жалование обрекает на вечную нужду

Источник

Образ и характеристика Левши из рассказа «Левша» Лескова с цитатами

Мастер оружейного дела Левша – главный персонаж рассказа Н.Лескова. Интересный сказ, ставший сюжетом мультипликационных и художественных фильмов, театральных постановок, передает суть жизни русского таланта.

Образ и характеристика Левши в рассказе «Левша» помогают проникнуться событиями истории Руси, понять, как и чем жил простой тульский оружейник.

Внешность Левши

Мастер оружейник Левша остался для всех известным только по прозвищу. Никто не знает его настоящего имени. Прозвище дано за умелое владение левой рукой. Даже креститься мастеру удобней левой. Эта способность удивила англичан. Заморские инженеры даже не представляли себе, что можно стать искусным мастером, владея не правой рукой.

Левша страдает от косоглазия. Эта характеристика еще больше поражает. Как сумел косой человек выковать мельчайшие детали для миниатюрной блохи? Какова острота его зрения, что он работает без всяких микроскопов и сложных увеличительных приборов? Причем выполняет самую тонкую часть изделия.

Другие особые приметы:

- пятнышко на лице;

отсутствие на висках «волосьев».

Одевается крестьянин из-за бедности скромно:

- обувь крестьянина (опорочки) стоптанная;

казакин на крючках.

Паренек не стесняется своего внешнего вида. Привык к нему. В рассказе не присутствует ощущение неудобства, когда паренька переодевают, то есть одежда для него ничего не значит. Страшно читать страницы, где его раздевают в больнице и оставляют практически нагишом на холодном полу. Кому-то его новый костюм очень понравился.

Образ таланта из глубинки

Левша живет в городе Тула в маленьком домике. Тесная хоромина – так характеризует его рассказчик. Приехавшие с Платовым курьеры попытались проникнуть в избушку, но не сумели. Двери были настолько прочными, что остались стоять, выдержав многочисленные удары богатырской силы. Крышу дома сняли быстрее, по бревну. Теснота доказывается спертостью воздуха, которая, когда крыша была снята, так поднялась над домом, что всем вокруг не хватило воздуха. Бедный крестьянин любит своих родителей. Когда его просят остаться в Англии первая причина, почему он отказывается от новых условий жизни, – старенькие родители. Отца он ласково называет тятенькой, мать – старушкой. У Левши еще нет своей семьи, он не женат.

Характер героя из народа

Левша – один из трех самых искусных умельцев города оружейников Тулы. Это значит, что среди всех оружейников старинного города выбрали только тех, кто очень талантлив. Даже представить сложно, сколько настоящих мастеровых живет в городе оружейного производства. На Левшу и его друзей, по мнению рассказчика, надеется вся русская нация. Задача, которая стоит перед мастерами, – доказать, что русские искусники могут делать все лучше других, в данном рассказе, лучше англичан.

Мастера трудолюбивы и упорны. Работу они не отдали раньше завершения, не боясь гнева атамана, довели все до конца.

Особые качества личности

У главного героя много своих индивидуальных характеристик, но в то же время его качества личности делают Левшу символом всего русского народа, доброго и талантливого.

Образованность. Оружейник не обучен грамоте, не образован, как практически все крестьянство на Руси в те годы. Его школа состояла из двух учебников: «Псалтирь» и «Полусонник». Талант живет в мастере от природы. Он сумел его раскрыть.

Хитрость. Простой умелец не выдает задумок, которые возникли у трех оружейников насчет английской поделки. Молчит в Англии, не доверяя свои мысли заморским инженерам. Хитрит по-доброму, без зла и умысла.

Вера в Бога. К делу мастера не приступили без благословения высших божественных сил. Они отправились к иконе Николая чудотворца. Оружейники надеются на себя и на помощь свыше.

Решительность и смелость. Мастер не боится встречаться с русским императором. Не смущают рваные одежды. Он знает, что вместе с друзьями выполнил его приказ, готов ответить за работу. Смело говорит царю, что выгравировали на подковках свои имена, в чем заключалась его работа.

Преданный русскому народу, косой умелец Левша не остался за границей, не стал искать выгоды для себя, даже умирая, думал о том, как помочь Родине. Патриотизм простого крестьянина поражает.

Источник

Правда и выдумки о Левше

Известный тульский филолог Михаил Майоров издал брошюру «Миф о Левше: судьба без жизни», в которой, мягко говоря, подверг сомнению сложившийся у нас образ Левши как символ тульского рабочего мастерства.

О некоторых главных выводах, изложенных в этой небольшой книжке, мы поговорили с ее автором.

Карикатура на оружейника

– Михаил, откуда возник такой интерес к теме Левши?

– Всё очень просто. Когда-то, будучи еще сотрудником музея «Тульский некрополь», я получил предложение исследовать этот бессмертный образ, не такой простой и примитивный, каким его принято считать. И для меня как для исследователя было важно ответить на вопросы: кто такой Левша и откуда он? в чем был замысел произведения?

– Удалось ответить?

– Несмотря на почти 150 лет, прошедших со времени появления в литературе образа Левши, ответ на этот вопрос не дан ни в одном литературоведческом исследовании. Лесков будто бы услыхал рассказ о Левше от рабочего Сестрорецкого завода, перешедшего туда из тульского оружейного. Это уже подозрительно, ибо Лесков неоднократно бывал в Туле и ничего тут «не слыхал». Сестрорецкой версией писатель обеспечил себе надежный тыл. Во всех собраниях сочинений Лескова, где сказ комментировался, источниковая база подверглась странному расширению: появление сказа объяснялось уже «эпосом работников», «баснословной легендой». Эти сведения никто не проверял.

11 июня 1981 г. в Орле открыли мемориальный комплекс из 5 бронзовых фигур, посвященный Лескову.

– Получается, образ мастера сформировался сам по себе, безотносительно к той идее, что была заложена в произведение?

– В 2005 году, определяя место лесковского персонажа в современной культурной жизни, кандидат филологических наук Нина Алексеевна Щеглова обратилась к тулякам с просьбой внимательно вчитаться в литературный оригинал: «Левша у Лескова предстает неучем и пьяницей. Это фарс, карикатура на тульского оружейного мастера и фактическое отклонение от сущности при внешнем соответствии». Нина Алексеевна Щеглова, между прочим, коренная тулячка, лауреат премии им. Мосина, автор «Технического словаря тульских оружейников XVII–XVIII вв.».

– Почему же сразу неуч? Подковы блохе прибивать – очень тонкая работа.

– Давайте разбираться. Действие этой истории происходит в первой половине XIX века, когда оружейное производство достигло высокой технической культуры. На тульских заводах уже давно хорошо было налажено обучение ремеслу. Помимо оружейной школы для детей-сирот на 60 человек, где обучали грамоте, рисованию, арифметике и геометрии, существовала система обучения по цехам. Ученики распределялись по лучшим мастерам, и те обязаны были передать им секреты мастерства. После этого происходила торжественная церемония освидетельствования ученика в мастерстве, когда он в присутствии всего цеха демонстрировал новые «инвенции».

Настоящий, невыдуманный мастер не мог не знать «расчет силы» и четырех правил арифметики, а потому не мог лишить аглицкую блоху способности прыгать.

Также он не мог утверждать, что в России ружья кирпичом чистят, – с самого начала оружейного производства к каждому ружью и пистолету для чистки ствола прилагался шомпол с трещоткой и пыжовником.

– Нельзя же литературное произведение считать историческим документом.

– Вряд ли и Лесков претендовал на серьезный исторический анализ оружейного дела в Туле. Его Левша – это метафора, если хотите, миф. А мифы порой бывают более живыми и реальными, чем факты из учебника истории. Ведь даже самый продвинутый знаток литературы не сразу сообразит, к какому историческому периоду относится действие всех произведений о Левше. И что именно должно прославляться, когда сей персонаж сломал уникальное английское изобретение, неизвестно зачем его подковав.

Таким увидели тульского мастера в 1970-е годы члены содружества Кукрыниксы.

Левша или левша?

– У Лескова довольно странное для положительного персонажа определение «косой левша» прописано со строчной буквы.

– И кстати, редкий литературный персонаж выделяется среди прочих внешними данными. Обратные примеры можно пересчитать по пальцам: Гаргантюа, Пантагрюэль, Сирано де Бержерак, Портос, Квазимодо. Изображая странную внешность оружейника – косой, левша, на щеке родимое пятно, крестится левой рукой, – Лесков, по всей вероятности, подразумевал связь фантастического мастерства с нечистой силой. Поэтому, по авторскому замыслу, для словесного портрета достаточно словосочетания из двух слов: «косой левша».

– Да еще и левша со строчной буквы.

– Прославление и увековечение мастерового, сломавшего британский антиквар, принадлежит казанскому и тульскому дворянину, начальнику замочной части тульского завода Сергею Зыбину. В узкоспецифическом бюллетене «Оружейный сборник» он разместил статью «Происхождение оружейничьей легенды и о тульском косом Левше». Прописную букву Зыбин без околичностей и объяснений употребил уже в названии. С этого момента появился именно тот Левша, которого знает современный читатель и зритель.

– То есть прозвище стало именем только в начале XX века?

– Эту тонкость вообще очень трудно заметить, особенно если не иметь перед глазами прижизненное издание. Речь идет о таком определяющем компоненте произведения, как самый обычный оним, то есть имя в любом значении этого слова: персоним, топоним, эргоним и т. д. Собственно как персоним Левша встречается, например, в изысканиях Н. М. Тупикова: «Левша Михайлович, боярин в Литовском княжестве», «Левша Терпигорев, боярин Василия Шемячича» и так далее. Эти примеры убедительно демонстрируют варианты одного и того же имени Алексей. Версии «Лев», «Александр», «Леонид» для реалий того времени представляются весьма сомнительными.

– Это могло быть имя – даже не Левша, а Лёвша?

– Возникающий соблазн разместить ударение на последнем слоге относится к тем же рефлексам, что ударения типа диспАнсер, стОляр и др. Ответ прост, но следует начать от противного, исходя из самого текста. Лесков употребляет только прозвище безымянного героя. Это самый существенный момент, от которого отталкивается вся дальнейшая эволюция образа и его имени.

– А почему именно прозвище? Он действительно мог быть мастером, который работает левой рукой лучше, чем правой.

– Термины левый – правый, характерные для времен сегодняшних, на рубеже восемнадцатого-девятнадцатого веков еще не вошли в язык настолько плотно, чтобы Лесков имел основание использовать именно такое прозвище. Всё, конечно, относительно, но нельзя забывать, что мастеровые наряду с крестьянами и священством в обиходной речи пользовались архаизмами десница (правая) и шуйца, шуя (левая). Имена прилагательные левый и правый внедрялись почти насильственно.

Миф «Сурнин – Левша» не обоснован

– В Туле при всём при этом не сомневаются, что у Левши был реальный прообраз – мастеровой Алексей Михайлович Сурнин.

– Есть два мифа. Изначальный миф о левше – это наследие Лескова, писатель не обязан отталкиваться от реальности, если его целью прежде всего становится не факт, а предмет художественного изображения. Но миф «Сурнин – Левша» не имеет права на существование, он насильственно навязан и противоречит истине.

– Миф именно навязан?

– С совершенно неясной целью Зыбин принялся за поиски возможных прототипов обновленного им Левши. Учитывая явную творческую безапелляционность Зыбина, легко предположить, как скоро он нашел прообраз. В 1785 году тульские мастера Алексей Сурнин и Андрей Леонтьев по инициативе графа Григория Потемкина были снаряжены в Англию для повышения оружейной квалификации.

Сурнин в 1792 году вернулся в Россию и впоследствии прославился экспериментами по усовершенствованию оружия. Но доказательств осведомленности Лескова об этом факте не имеется. Сурнин не упомянут ни в одном сочинении Лескова. Фигура Сурнина подверглась посмертному внедрению в лесковское творчество теми патриотами, которых доктор филологических наук Борис Бухштаб, говоря о Зыбине, обозначил эпитетом «наивные».

В итоге «Тульский биографический словарь», например, без сомнений и ссылок называет лесковский сказ источником жизнеописания Сурнина. Причем как-то не замечается, что, в отличие от Левши (или левши), в биографии Сурнина не зафиксировано ни одного яркого, выдающегося и достойного литературной обработки факта: ни взлетов, ни падений, ни приключений, ни конфликтов. Сурнин был самым обычным человеком, хоть и отмеченным наградами, и не в пример Левше наплодившим кучу детей.

Согласно же Лескову, косой левша – убежденный холостяк, этакий местный простофиля со своими комплексами и склонностью к поучениям: «Англичане ружья кирпичом не чистят!»

– Кто-то еще эту Вашу точку зрения разделяет?

– Профессор Вадим Николаевич Ашурков предложил в одной из своих работ наиболее честный подход к параллели «Сурнин – Левша». При этом следует учитывать положение самого Ашуркова: он не мог допустить мысли об открытом противостоянии официальному краеведению, поэтому в качестве главной опоры доводов избрал свидетельство сына писателя Андрея Николаевича Лескова о нереальности личности левши. Среди прочего Ашурков писал, что «…сопоставил некоторые факты биографии Сурнина и Леонтьева» со «Сказом» Лескова и усмотрел «определенные совпадения».

Кратко передавая содержание «Сказа», Вадим Николаевич успевает и поздравить пребывающего в Англии левшу с патриотизмом, и выругать царей, и посочувствовать нищете «народных талантов». Главное не это, а то, что, цитируя Лескова, Ашурков довольно смело выделяет жирным шрифтом четыре слова: «…Я весь этот рассказ сочинил в мае прошлого года, и Левша есть лицо мною выдуманное». Основания для написания этого имени с прописной буквы здесь отсутствуют, скорее, это явная инициатива тульского редактора, но жирный шрифт Ашуркова намеренно игнорировался и педагогами, и писателями, и журналистами тульского края.

– В 2000 году даже нашли реальную могилу Алексея Сурнина.

– Надгробие Сурнина по подсказке профессора Ашуркова в далеком уже в 1986 году нашли и атрибутировали москвич В. А. Простов и туляк А. А. Камоликов. В 2005 году ныне покойный начальник службы тульского городского транспорта Т. В. Шарыпов организовал установку дублирующего надгробия-стелы рядом с «саркофагом» Сурнина. Эпитафия, содержащая грубейшую орфографическую ошибку, гласит: «Сурнин Алексей Михайлович. 1767–1811. Легендарный Тульский Левша. Неутомимому труженнику в приобретении успехов в пользу России». Вот так неистребимая безграмотность нашла увековечение, ибо исправить слово «труженник» технически невозможно, да и некому.

Уже в наше время на могиле Сурнина поставили памятник

как неутомимому тружеННику.

– А миф стал историческим фактом?

– Вопреки предупреждениям Ашуркова и откровениям самого Лескова ложное тождество реального Сурнина и литературного персонажа по сей день используется. Многим читателям советского периода были знакомы сборники с названиями типа «Наследники Левши», «Потомки Левши» и проч., изданные массовыми тиражами. Ни о каком левше (или, конечно же, Левше) там не говорится ни слова, а герои – мастера с тульского оружейного и подобного ему заводов. Давая этому шаржированному персонажу вторую жизнь в образе современных мастеров, составители подобных сборников не отдавали себе отчета в том, что попросту оскорбляют тех, кто аглицких блох не ломал и даже не практиковался за границей. Литературная эволюция закончилась курьезом.

Никогда не живший на свете левша был переименован в Левшу и наряду с невыдуманными людьми стал фантазийным тульским брендом, которому наставили памятников, хотя кроме истории с блохой ни один другой подвиг этого странного человека неизвестен.

Зато после выноса памятника Левше с территории машзавода он прекрасно устроился напротив памятника настоящему императору.

Источник