- Рабочий контроль

- Содержание

- По странам [ править ]

- Россия [ править ]

- 1917‒1918 [ править ]

- 1989‒1991 [ править ]

- Донецкая Народная Республика [ править ]

- Польша [ править ]

- История полиции России: основные этапы, особенности возникновения и развитие

- Как было в Древней Руси

- Уголовный кодекс

- История МВД России

- О приеме на службу

- Внешний вид полицейских

- Жандармы

- Этапы развития

- 16 век

- 17 век

- 18 век

- 19 век

- 20 век

Рабочий контроль

Рабочий контроль над производством и распределением — основная форма революционного вмешательства трудящихся в капиталистическую экономику. Первая фаза реформирования экономики, ведущая впоследствии к социалистической национализации, синдикализации или корпоративизации промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Содержание

По странам [ править ]

Россия [ править ]

1917‒1918 [ править ]

Рабочий контроль начал стихийно возникать на многих предприятиях сразу после Февральской революции. Органами Рабочего контроля являлись фабрично-заводские комитеты (фабзавкомы), на крупных предприятиях действовали специальные контрольные комиссии. Основной формой Р. к. был контроль над производственно-технической, а нередко и коммерческо-финансовой деятельностью предприятий (за наймом и увольнением рабочих и служащих, за поступлением и использованием заказов и т. п.).

Большевики воспользовались ситуацией. Апрельская конференция РСДРП (б) 1917 выдвинула задачу борьбы за Р. к. Большевики ставили лозунг «Рабочий контроль» рядом с диктатурой пролетариата, вслед за ней (см. В. И. Ленин, Полное собрание соч., 5 изд., т. 34, с. 306) . [1]

После октябрьского переворота на фабзавкомы возлагалась задача подготовки национализации промышленности и транспорта, и налаживание плановой организации общественного производства.

Сразу же после Октября, уже на II Всероссийском съезде Советов было заявлено, что Советская власть повсеместно установит рабочий контроль над производством. 14 ноября 1917 г. ВЦИК утверждает «Положение о рабочем контроле». Декрет этот проходил во ВЦИК непросто (24 голоса за, 10 против). Докладчик от профсоюзов требовал: «Нужно оговорить с полной ясностью и категоричностью, чтобы у рабочих каждого предприятия не получалось такого впечатления, что предприятия принадлежат им».

Рабочий контроль вводился над производством, куплей-продажей продуктов и сырья, хранением их, а также над финансами предприятия. Контроль рабочие осуществляли через свои выборные органы: фабрично-заводские комитеты, советы старост и т. п., причем в них должны были входить представители от служащих и ИТР. В каждом крупном городе, губернии предписывалось создание местного Совета рабочего контроля. По своей структуре вся система органов рабочего контроля повторяла систему Советов.

Владельцы обязаны были предъявлять органам рабочего контроля всю документацию. Виновные в сокрытии документации отвечали по суду. Решения органов рабочего контроля были обязательны для владельцев и могли быть отменены только постановлением высших органов рабочего контроля. Реально, главными задачами рабочего контроля стало пресечение попыток хозяев предприятий свернуть производство, продать предприятие, перевести деньги за границу, уклониться от выполнения нового трудового законодательства. Предприниматели совместно с рабочим контролем несли теперь ответственность за «строжайший порядок, дисциплину и охрану имущества» (то есть, речь шла и о контроле над анархическими настроениями части рабочих).

На деле декрет о рабочем контроле отстал от жизни, процесс шел стихийно, по-разному на разных предприятиях (были случаи, когда рабочие, выгнав предпринимателей и не справившись с управлением, просили их вернуться обратно). Сама идея рабочего контроля на отдельном предприятии отвечала скорее принципам синдикализма, чем социализма, который предполагал планомерную организацию производства в обществе в целом.

Хотя декрет не оказал заметного влияния на реальную жизнь, позднее он широко использовался для обоснования актов о национализации предприятий («вследствие отказа подчиняться рабочему контролю») . [3]

По мере роста партократического централизма фабзавкомы попали в полную зависимость от Совнархозов и бюрократов назначенных в разгромленных Ленином профсоюзах.

1989‒1991 [ править ]

В «период перестройки в СССР» производились попытки синдикализации экономики. Для этой цели Президиум Верховного Совета СССР 18 мая 1989 г. принял Положения о рабочем контроле профсоюзов. Реальных полномочий, способных изменить социально-экономические отношения, у профсоюзов не было, партократия всячески саботировала исполнение «Положений». Однако в 1991 г. внедрение «Положений» получило неожиданное продолжение.

После посещения в апреле 1991 Ельцином Кузбасса и назначением директора шахты Распадская А. Е. Евтушенко Министром топлива и энергетики РСФСР, при Евтушенко была образована [4] рабочая группа во главе с Натальей Карповной Ерохиной. В это время в стране происходили массовые выступления шахтёров. Задачей группы стала инвентаризация, согласно условиям «Положения», предприятий, входящих в Минуглепром СССР, с последующим переводом этих предприятий под юрисдикцию (с согласия профсоюзов) Минтопэнерго РСФСР. К началу августовского путча ГКЧП около 90 % предприятий Углепрома юридически было выведено под управление «министерства Ельцина». Таким путём РСФСР фактически национализировала предприятия, принадлежащие СССР.

После ликвидации путча надобность в подобных мероприятиях для других отраслей отпала. Началась подготовка к приватизации . [5]

Донецкая Народная Республика [ править ]

Польша [ править ]

В июле 1981 г. профсоюзным объединением «Солидарность» был подготовлен Проект Закона Об органах самоуправления на предприятиях, превращавший номенклатурно-социалистическую на тот момент Польшу в синдикалистскую. Проект был с возмущением отвергнут властями, в результате впоследствии Польша пошла по капиталистическому пути.

Источник

История полиции России: основные этапы, особенности возникновения и развитие

Первая российская полиция фактически появилась при Петре Великом. Именно он утвердил термин «полиция» в 1718 году. За 300 лет своего развития данный государственный орган в значительной мере изменился. На начало 20 века он обладал уже отлаженным механизмом поддержания общественного порядка.

Как было в Древней Руси

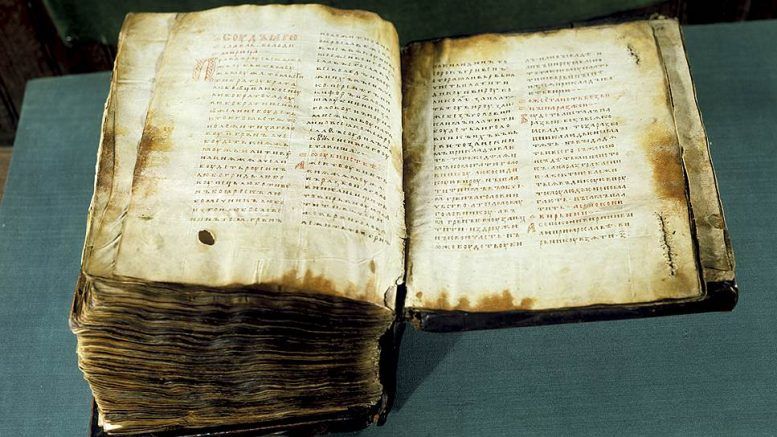

До 18 века страна не обладала регулярным полицейским органом. Чтобы понять, как создавалась полиция России, нужно обратиться ко времени, когда вместо нее данная деятельность называлась «благочинием».

Сам термин «полиция» появился еще в Древней Греции. Это был регулярный военизированный орган власти, который отвечал за сохранение общественного порядка.

В древнерусской государственности ту же функцию выполняли помещики, наместники, дворские, мечники и так далее. По сути, первым из основных этапов развития полиции России можно считать создание княжеских дружин. Когда государство зарождалось, им помогали и общинники.

Затем правоохранительная функция постепенно перешла в руки наместников. Они имели целый штат сотрудников. Суд осуществлялся тиунами, а доводчики вызывали стороны спора. Праветчики были ответственными за исполнение решений суда.

Уголовный кодекс

По сути, первый русский Уголовный кодекс – это сборник законов «Русская Правда», написанный в 11 веке. При этом преступлением считалось не нарушение законов и княжеских решений, а обида, которую преступник нанес кому-либо. На заре истории милиции в России были определены важнейшие понятия, которые стали частью сегодняшней юриспруденции.

К примеру, именно сборник «Русская Правда» стал рассматривать покушение на преступление. Таковым могло считаться обнажение меча. Помимо этого, отдельно судились преступления, совершенные группой лиц. В сборнике содержалось понятие о необходимой обороне, рассматривались ее границы. Так, незаконным было убийство вора, когда опасность его действий уже исчезла. Присутствовали смягчающие и отягчающие обстоятельства.

В целом, первое законодательство было простым. Того, кто нанес увечье кому-либо, подвергали той же процедуре, например, отрубали руку за руку и так далее. Высшая мера наказания, согласно «Русской Правде» – это конфискация имущества и передача всей семьи преступника в рабство. Такое наказание предназначалось за разбой, поджог, конокрадство. Также преступника могли лишить жизни.

В те времена история полиции России пребывала в зачаточном состоянии, поэтому некоторые законы были несовершенны. Например, если преступник скрывался, то его розыск осуществляли сами потерпевшие.

Но уже с 1497 года в новом Судебнике преступление стало не «обидой», а именно действиями, наносящими ущерб государству. Тогда и началось становление и развитие полиции России – появилась стража на московских улицах. Она следила за порядком.

Уже к середине 16 века открылся Разбойный приказ. Именно он боролся с преступностью в русском государстве. Отсюда на места совершения правонарушений направлялись сыщики.

История МВД России

С самого начала Министерство внутренних дел РФ занималось наиболее важными вопросами государства. Под его началом действовала и российская полиция. На данный момент ее история насчитывает 300 лет.

В систему входили унтер-офицеры, которые осуществляли надзор на улицах. Они располагались по углам и на перекрестках. И со смежных постов эти служилые люди слышали друг друга. Они не давать устраивать балаган, помогали занемогшим.

О приеме на службу

С самого начала истории полиции России любой, кто желал служить в ее рядах, должен был обладать благообразными внешними данными, крепким телосложением. Предъявлялось и требование к росту – не ниже 171 см. Не принимались на службу лица моложе 25 лет. Важно было беспорочное поведение кандидатов. Их предварительно обучали в течение 2 — 4 недель.

Эти городовые впоследствии выходили на службу по 8 часов в день. Среди главных их обязанностей был каждодневный доклад вышестоящим лицам обо всем, что было замечено за день, обо всех услышанных слухах. Стражи порядка строго отслеживали, чтобы торговля осуществлялась в отведенных для этого местах. Они смотрели за тем, чтобы прилавки с продуктами были чистыми, когда речь шла о товарах первой необходимости.

Руководил губернской службой полицмейстер. В 1866 году в истории полиции России начался новый этап – было введено деление на участки. Во главу каждого из них ставили пристава. Участки делились на околотки. Ими ведали околоточные надзиратели.

Внешний вид полицейских

Нижними чинами полицейских органов считались городовые. У них были черные шинели, пуговицы с двуглавым орлом. Каждому предназначалось личное оружие. Оно хранилось в кобуре черного оттенка, которая крепилась на поясе. Так выглядел каждый рядовой служащий имперской полиции.

Жандармы

Еще одним этапом истории полиции России считаются жандармские полки. Их ввел Павел I. Они контролировали обстановку в стране, занимались розыском. Это были территориальные органы безопасности. По большей части они расследовали политические дела.

Этапы развития

Наиболее наглядно историю полиции демонстрирует рассмотрение перемен данной структуры, представленное по векам. Небольшие коррективы в уже действовавшую систему вносил каждый правитель страны.

16 век

В Москве в те времена установили, так называемые, рогатки, в которых имелась стража. Ее содержало местное население. Весь город делился на отдельные районы, которые разграничивали ворота. Запрещено было ходить по улицам ночью без света. Иоанном Васильевичем были утверждены разъезды по столице с целью поддержания порядка.

Дела по поиску преступников в те годы вели губные старосты. До того момента губные грамоты выдавали населению по их прошениям. Такие документы позволяли осуществлять губные дела самостоятельно.

По сути, городской полицией были городничие. Какое-то время делами, связанными с преступностью, ведали бояре. Но это оказалось неэффективным. Тогда был введен Разбойный приказ.

17 век

В этот период дела, которыми ведал Разбойный приказ, были отданы Земским приказам. Существовали отряды, которые следили за пожарной и общественной безопасностью. Вооружены они были рогатинами, топорами, водоливными трубами. Служащие носили красно-зеленую одежду.

18 век

Петр I учредил орган Главная полиция. Изначально здесь трудилось 4 офицера, 36 нижних чинов. Этот орган выполнял функции по надзору в городе. Помимо этого, именно его представители отвечали за мощение улиц, осушение болот, уборку мусора.

В 1718 году генерал-полицмейстером стал Девиер. Он начал командовать одним армейским полком, а также полицмейстерской канцелярией. Благодаря ему в Санкт-Петербурге были установлены фонари, скамейки. Организованной оказалась и служба пожарной безопасности.

В 1722 году в Москве появилась должность обер-полицмейстера. Он отвечал за общественный порядок в Москве.

А при Анне Иоанновне полиция стала еще и судебной инстанцией. Она сама занималась назначением наказаний по уголовным делам.

19 век

В это время функции полицейского главы стал выполнять земский исправник. Его выбирали дворяне. Городничие были упразднены. Появились полицейские управления.

Впервые за всю российскую историю появились особые подразделения по раскрытию преступлений и дознанию в Санкт-Петербурге. Здесь в 1866 году ввели сыскную полицию.

Позже та же структура начала применяться в Москве и в других городах. Возникла служба уголовного сыска. Уже в 1907 году таковая имелась во многих крупнейших российских городах.

20 век

С 1903 года начала распространяться уездная полицейская стража. Благодаря реформам Столыпина для начальников сыска были введены особые курсы. Даже в Швейцарии русский сыск был признан лучшим в мире в 1913 году.

Однако прогремела Февральская революция, и Департамент полиции упразднили. Эта процедура была одной из главных задач, провозглашенных В.И. Лениным.

Вместо этого была введена народная милиция. Кроме того, организовали и рабочую милицию. Эти структуры действовали под руководством политической силы, а иногда и без нее. Рабочая милиция не была связана с городской.

Вскоре между народной и городской милицией начались конфликты. Наметилось разрушение этой важной государственной структуры. НКВД принялось выпускать постановления для урегулирования этого вопроса. Рабочая милиция, по сути, была самодеятельной организацией, основанной на добровольных дружинах. Она не могла бороться с преступностью. В 1918 году НКВД признало милицию отдельным штатом лиц, который исполнял особые обязанности. При этом действовал он независимо от армии.

На данный момент полиция является частью системы Министерства внутренних дел РФ. Задачи ее провозглашают Конституция и ФЗ «О полиции», а также Положение «О службе в органах внутренних дел». Имеются и другие документы, регулирующие ее деятельность.

Источник