- Блокчейн: организация сети, проверка подписи и задание для студента, часть 2

- Предисловие

- Одноранговая сеть (P2P)

- Организация сети

- Майнинг

- Проверка данных блокчейна

- Алгоритм проверки транзакции

- Алгоритм проверки блока

- Пример проверки подписи на языке C#

- Задание

- Вниманию владельцев криптовалют: закон, налоги, ответственность!

- Красный кит. Кто и как управляет рынком криптовалют

- Анонимность в сети: кто и как следит за движением криптовалют

- Преступная репутация

- Анонимность несет угрозу

- Слежка за перемещениями

- Аналитика в реальном времени

- Частное плюс государственное

Блокчейн: организация сети, проверка подписи и задание для студента, часть 2

Предисловие

В первой части было рассказано про возможности блокчейна, структуру и ЭЦП, в этой части будет рассказано про: проверку подписи, майнинг и примерную организацию сети. Отмечу, что не являюсь специалистом по распределенным системам (организация сети может быть неверной).

Одноранговая сеть (P2P)

Организация сети

Сперва необходимо ответить на вопросы:

- как клиенты узнают о том, что существуют другие клиенты?

- каким образом гарантировать оптимальное взаимодействие между клиентами, если их могут отделять друг от друга континенты?

Каждый клиент, участвующий в работе сетевого приложения P2P, для преодоления этих проблем должен быть способен выполнять следующие операции:

- обнаруживать других клиентов;

- подключаться к другим клиентам;

- взаимодействовать с другими клиентами.

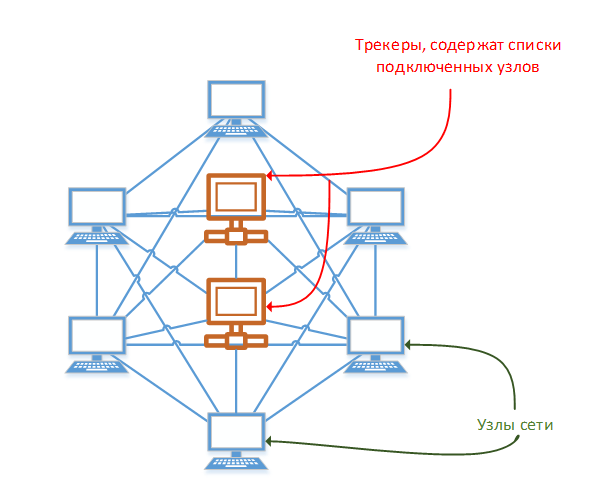

При подключении новый клиент связывается с трекером, который содержит списки подключенных узлов. Таких трекеров может быть много, они нужны для оптимальной связи между клиентами, под оптимальностью понимается, что скачивать цепочку блоков лучше с узла, который географически расположен рядом, чем тот, который дальше. То есть связующий центр (трекер) позволяет узнать новому клиенту, кто уже есть в сети и предоставляет список наиболее “подходящих” узлов. Пример сети продемонстрирован на рисунке 1.

Рисунок 1 – децентрализованная сеть с трекерами, содержащими списки подключенных узлов

Майнинг

0000000000HD83HA653JA…83JS), это сделано с целью безопасности, чтобы другие участники не смогли быстро подменить цепочку блоков, т.к. на расчет такого хэша могут уйти часы, дни, недели (подменив один, придется пересчитать другие блоки). В других типах блокчейна эти хэши уже могут быть вычислены заранее и соответственно отпадает необходимость в майнерах, как добытчиках блоков, здесь цель майнера уже не добывать блок, а предоставлять свой жесткий диск для хранения цепочки.

Проверка данных блокчейна

После добавления нового блока или вставки новых данных в список транзакций уже созданного блока, необходимо, чтобы другие участники сети проверили данную информацию.

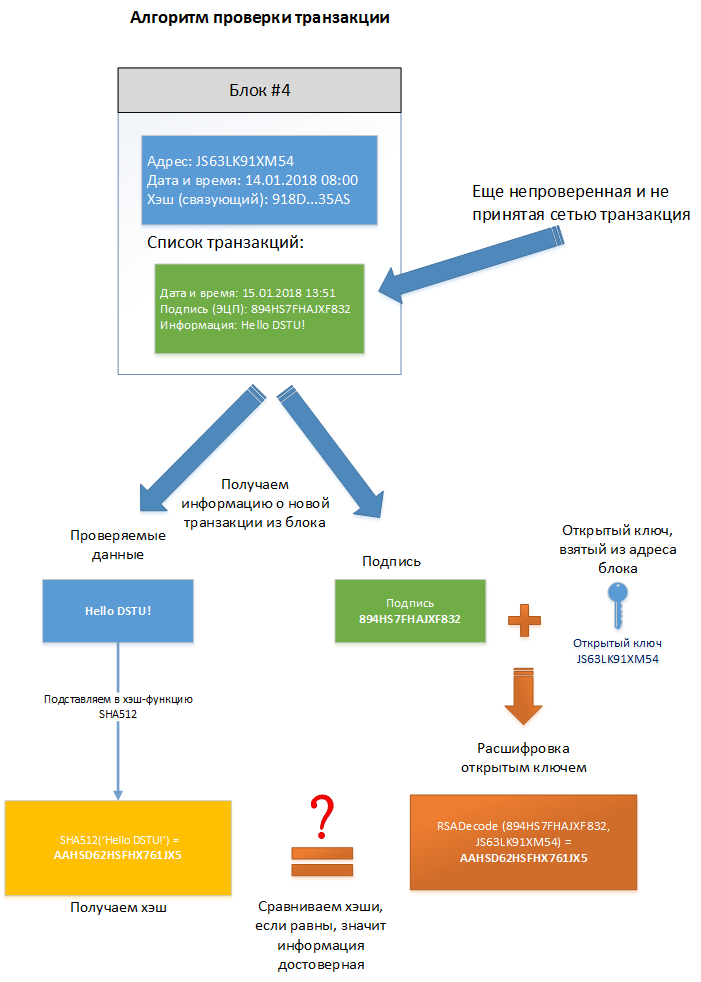

Алгоритм проверки транзакции

Алгоритм проверки транзакции показан на рисунке 2. Проверку транзакций другими участниками сети можно разделить на этапы:

- Получение данных и подписи из новой транзакции;

- Получаем хэш SHA512 от данных;

- Подпись и открытый ключ взятый из адреса этого же блока расшифровываем с помощью RSADecode(подпись, публичный ключ);

- Сравниваем полученный на этапе 2 хэш, с хэшем полученным на этапе 3 из расшифрованной подписи. Если совпали, значит данные корректны и подписаны ключем владельца, транзакция добавляется к себе в блок. Если не совпали, данные фальшивы и транзакция отклоняется и не добавляется в блок.

Рисунок 2 — Алгоритм проверки транзакции

Алгоритм проверки блока

Проверка нового блока делится на этапы:

- Берется адрес последнего принятого блока (текущий блок еще не принят и не является последним) и список транзакций текущего блока. Затем вычисляется хэш:

- Полученный хэш сравнивается с хэшем (связующим) еще непринятого блока. Если совпали, тогда блок корректный и добавляется к себе в цепочку. Иначе, данные некорректные и блок не принимается.

Пример проверки подписи на языке C#

Передаем методу полученные из транзакции: данные, подпись и адрес блока (публичный ключ).

Задание

Необходимо расширить ПС из первой части, реализовав децентрализованную сеть с трекерами. Узлы-клиенты должны уметь взаимодействовать между собой (передавать/получать/проверять информацию). Узлы-трекеры – обновлять/отдавать список узлов.

Функции трекер-узла:

- Регистрация (добавление в список) клиента при подключении к трекеру;

- Возвращение списка подключенных узлов.

Функции клиента:

- Подключение к трекер-узлу и узлам сети из списка, полученного от трекера;

- При подключении к узлам сети синхронизировать историю транзакций, приняв ее от другого участника (если у него цепочка новее или длиннее) с последующей проверкой;

- При добавлении нового блока или транзакции – анонсировать (передать) этот блок остальным участникам;

- Получение нового блока или транзакции от других участников;

- При получении нового блока или транзакции от других участников, необходимо их проверить и принять решении о вставке в свою цепочку или отклонить.

Источник

Вниманию владельцев криптовалют: закон, налоги, ответственность!

Важно! С 1 января 2021 года вступает в силу Закон о цифровых финансовых активах, регулирующий торговлю криптовалютой.

В 2020 году значительно увеличился интерес инвесторов к криптовалютам.

Если для Вас Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, майнинг не просто набор непонятных слов, то эта статья обязательна к прочтению.

Тема будут актуальна еще и потому, что ЦБ РФ анонсировал скорый запуск цифрового рубля.

Криптовалюта – цифровой актив и в то же время платежная система, которая использует криптографическую функцию для шифрования записей. Считается альтернативой деньгам, которые выпускаются государством. В основе криптовалют лежит технология распределенного реестра — блокчейн.

Продажа криптовалюты рассматривается как продажа имущества, в связи с чем полученный доход подлежит обложению НДФЛ (13%).

N.B. Со следующего года 15%, если доходы превысят 5 млн. руб.

Налоговая база: разница между доходами от продажи и расходами на покупку цифровых валют, если они документально подтверждены (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ; Письма Минфина России от 08.11.2018 N 03-04-07/80764, от 17.05.2018 N 03-04-07/33234).

При получении дохода от продажи криптовалюты необходимо самостоятельно исчислить НДФЛ и подать налоговую декларацию.

Это важно знать о криптовалюте

— в России запрещается использовать криптовалюту для оплаты товаров, работ и услуг, а также распространять информацию о возможности расчетов цифровой валютой.

— цифровая валюта признается имуществом, следовательно, она может быть получена по сделкам, а также в порядке наследования, изъята в пользу кредиторов в исполнительном производстве и в процедуре банкротства.

— необходимо декларировать (информировать) ФНС о владении цифровой валютой – это обязательное условие судебной защиты.

Налоговые штрафы за неуплату (ст. 122 НК РФ): неумышленную — 20% суммы недоимки; умышленную — 40%.

Согласно п. 5 ст. 108 НК РФ привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы налога и пени.

Если налогоплательщик не уплатил налог в установленный срок, но при этом налог рассчитал правильно – с него взыщут только пени.

Неуплата физлицом налогов в крупном размере (2 млн. 700 тыс. руб. в пределах 3х лет) путем непредставления декларации в налоговый орган, а равно умышленное включение в нее недостоверных сведений – вплоть до 300 тыс. руб. штрафа и лишения свободы до года (ст. 198 УК РФ).

За особо крупный размер (13 млн. 500 тыс. руб.) – штраф может достичь 500 тыс. руб., а лишение свободы – 3х лет.

Особое внимание! Минфин разработал поправки в УК РФ, УПК РФ об ответственности за незадекларированную криптовалюту, а также в НК РФ – в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов (ЦФА).

— установить обязанность владельцев криптоактивов декларировать сделки с цифровой валютой, если сумма операций превышает 600 тыс. руб.

— если в течение 3х лет более 2х раз данные в налоговый орган не представлялись – уголовная ответственность (наказание до 3 лет лишения свободы).

В последнее время участились случаи налоговых проверок физлиц, многократно увеличились запросы ФНС в банки, в связи с чем ЮК «Дмитренко и партнеры» рекомендует легализовать торговлю криптовалютой для защиты своих имущественных прав, передачи криптовалюты наследникам, а также избежания налоговой и уголовной ответственности.

Источник

Красный кит. Кто и как управляет рынком криптовалют

В конце февраля четвертый по количеству биткоинов кошелек был опустошен, его владелец аккумулировал цифровые деньги с 2014 года. К декабрю 2017 г., когда курс криптовалюты достиг исторического максимума в $20 000, лишь на одном адресе хранилось 76 000 монет ($1,2 млрд по цене на тот момент). Во время медвежьего рынка, который начался в прошлом году и продолжается по сей день, неизвестный инвестор постепенно продавал актив, окончательно избавившись от всех монет за один день.

Возможно, он продал их на внебиржевом рынке, так как подобные сделки через обычные торговые площадки обязательно повлияли бы на стоимость биткоина. Однако есть версия, что игрок решил распределить монеты на разные адреса, чтобы не привлекать лишнего внимания. Владелец загадочного кошелька управлял недостижимым для большинства участников криптоиндустрии количеством цифровых денег.

Таких крупных держателей монет в сообществе прозвали «китами» — в честь самых крупных существ на земле. Млекопитающее царит в океане, по аналогии с ним в сообществе прозвали игроков, которые могут запустить «волну» на рынке — обрушив цену на цифровые деньги или наоборот, искусственно ее завысив. Существует множество конспирологических теорий о том, кто такие «киты» и как они управляют «мелкой рыбешкой».

Главная версия, что самый крупный «кит» — это создатель Bitcoin Сатоши Накамото, якобы он владеет 1 млн монет, что даже по текущему курсу в $3900 составляет внушительные $3,9 млрд, практически 6% от текущей эмиссии криптовалюты. Но у этого нет никаких официальных подтверждений, что только добавляет накала эмоций и щепотку неизвестности в дальнейшие перспективы индустрии.

Однако есть и вполне реальные организации, которые владеют большим количеством цифровых денег, различные финансовые учреждения и хедж-фонды, например, Pantera Capital или Bitcoin Investments Trust. Они не участвуют напрямую в криптовалютном рынке через торговые площадки, такие биржи подходят только для розничных инвесторов.

Есть несколько способов, при помощи которых «киты» управляют рынком. Одна из тактик — «цикл полоскания и повторения»: крупный игрок начинает продавать большое количество цифровых денег по цене ниже рыночной. Это вызывает панику, стоимость резко падает, после чего инициатор покупает активы по самому выгодному курсу и в итоге остается в плюсе, затем цикл может повториться.

Это только один из способов влияния на рынок цифровых денег, о котором еще летом 2017 г. написал портал Bitcoin.com. На самом деле, существует множество мнений и предположений о том, как «киты» могут управлять криптомиром, многие из них — не более, чем теории. Из-за относительно небольшой капитализации рынка в $134 млрд и отсутствия правового контроля, эта индустрия идеально подходит для различного рода манипуляций. Именно это до сих пор не позволяет запустить Bitcoin-ETF, глава SEC Джей Клейтон уверяет, что разрешит новый финансовый инструмент, как только индустрия станет более зрелой и прозрачной.

Публичность транзакций в блокчейне биткоина позволяет следить за крупнейшими кошельками, для многих инвесторов действия «китов» служат сигналом к покупке или продаже. За два первых месяца с начала 2019 г. они нарастили активы в криптовалюте на $576 млн, хотя до этого адреса несколько лет бездействовали.

Совокупный баланс 102 адресов, на которых хранится от 10 000 до 100 000 BTC, теперь превышает 2 290 000 BTC. Это может быть позитивным знаком для индустрии цифровых денег, так как игроки такого уровня не станут вкладывать сотни миллионов долларов, если они не уверены в перспективах получения прибыли. Поэтому такие передвижения средств используются для какой-то дополнительной аналитики рынка и составления прогнозов.

Чем дальше будет развиваться блокчейн-индустрия, чем она будет более крупной и прозрачной, тем меньше места останется для манипуляций и различных конспирологических теорий. Всего за 10 лет отрасль сделала огромный шаг в развитии, поэтому будущее — уже близко.

Источник

Анонимность в сети: кто и как следит за движением криптовалют

Преступная репутация

Цифровые валюты привлекают пользователей своей анонимностью. Здесь все еще можно совершать платежи, не раскрывая полных данных об участниках транзакции. Этим пользуются в том числе и правонарушители.

Самым доходным видом преступлений в сегменте криптовалют считается скам. Это мошенничество, при котором пользователя вводят в заблуждение, чтобы на нем заработать. По информации Chainalysis, только за прошлый год скамеры получили таким образом $4,3 млрд.

Чуть меньше ущерба приносят кражи со счетов. За последние три года хакеры похитили в криптовалюте около $10 млрд, посчитали в KPMG. От таких краж не застрахованы даже опытные и крупные игроки. Например, биржа Bitfinex до сих пор не может найти взломщиков, которые украли у площадки 120 тыс. BTC еще в 2016 году.

Вдобавок ко всему криптовалюты используются для финансирования террористических группировок и перевода средств в даркнет. Летом 2020-го спецслужбы США остановили сразу несколько кампаний по финансированию терроризма, изъяв $1 млн в криптовалюте. А в даркнет с помощью биткоинов только за первый квартал было отправлено $411 млн, причем объемы продолжают расти.

Эксперты связывают это не только с увеличением курса биткоина и его популярности в скрытой сети, но и с отсутствием четких процедур верификации клиентов на криптовалютных площадках.

«Многие блокчейны действительно прозрачны. Пользователям известны идентификаторы транзакций, адреса получателей и объем переведенных средств. Но более детальная информация о самих контрагентах или о риске недоступна. Неизвестно, использовались ли средства, к примеру, для финансирования терроризма, покупки наркотиков или обхода санкций», — объясняет Игнат Туганов, генеральный директор комплаенс-платформы Clain.

По его словам, государство в лице регуляторов или правоохранителей тоже не видит участников переводов и не понимает, кого привлекать к ответственности в случае правонарушений. Поэтому считает все цифровые площадки по умолчанию подозрительными, в том числе и вполне добросовестные.

Анонимность несет угрозу

Основной способ защититься от мошенников и сократить ущерб — избавиться от анонимности. Для этого финансовые организации используют политику Know Your Customer (KYC). Она предполагает, что нужно установить личность клиента, прежде чем что-то делать с его деньгами. Компания должна убедиться, что пользователь или его платеж не связаны с отмыванием денег, финансированием преступлений или уклонением от уплаты налогов.

Базовый перечень идентификаторов включает подтверждение личности и выяснение, откуда у клиента средства. Если при проверке появляются сомнения, компания может установить лимит на транзакции или вовсе отказать в обслуживании.

Долгое время криптовалютные компании не считали политику KYC обязательной для своих клиентов. Но с каждом годом требования регуляторов становятся все жестче.

В частности, в Европе криптовалютные площадки попадают под действие антиотмывочных директив ЕС. Они обязаны проходить регистрацию, отчитываться в надзорные органы и строго соблюдать правила KYC. Похожие требования предъявляют в Южной Корее, Канаде, Японии, Мексике и Швейцарии.

Проблемой анонимности обеспокоены и в России. Недавно Банк России и Росфинмониторинг запретили пополнять электронные кошельки без установления личности.

Однако правила соблюдают не все. Из 120 ведущих криптовалютных бирж примерно две трети предъявляют недостаточно строгие требования KYC к пользователям.

В итоге именно со счетов бирж без обязательной верификации в даркнет переводится большая часть криптовалютных активов.

«К сожалению, только самые крупные биржи соответствуют международным нормам по противодействию легализации преступных доходов. Среди российских обменных систем доля криминализованных средств достигает 30-70%», — говорит Туганов.

В CipherTrace отмечают, что объем преступных средств, который отправляется непосредственно на биржи или с бирж, снижается. Эксперты объясняют это ужесточением мер по борьбе с отмыванием денег. В результате растет число серых транзакций с участием даркнет-площадок и миксеров — сервисов для анонимизации, которые усложняют отслеживание средств и операций.

Например, северокорейская группировка Lazarus поначалу обналичивала украденные активы через биржи со слабым уровнем верификации клиентов. Но в прошлом году хакеры начали пользоваться миксерами и технологией CoinJoin, которая тоже помогает анонимизировать операции.

На миксеры сегодня приходится около 20% криптовалютных переводов из даркнета, и доля таких операций продолжает увеличиваться. При этом преступники переводят средства из скрытой сети в миксеры, но не спешат выводить. По подсчетам аналитической компании PeckShield, на таких сервисах лежит около $1,6 млрд еще не обналиченной криптовалюты.

Летом 2020 года американское агентство путешествий CWT выплатило вымогателям порядка $4,5 млн в биткоинах. Злоумышленники заблокировали корпоративные файлы в результате атаки и потребовали выкуп.

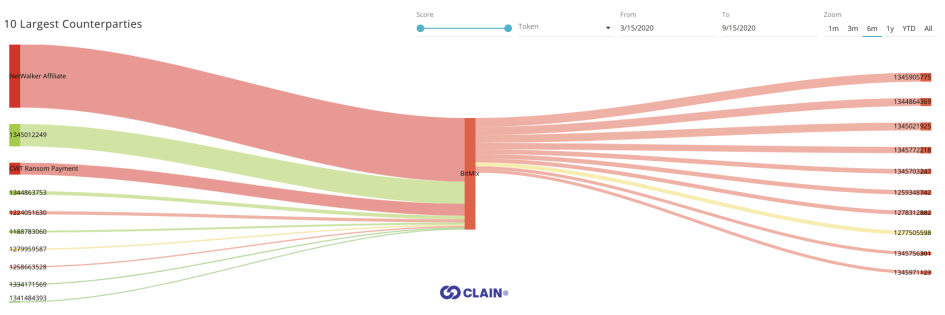

Агентство CipherBlade провело собственное расследование, используя инструменты Chainalysis для анализа транзакций. Компания пришла к выводу, что преступники отправили средства на четыре разных криптовалютных биржи.

Однако платформа Clain выяснила, что на самом деле более трети денег направлялось в миксеры. Прежде всего, в усовершенствованный сервис BitMix. Миксеры фактически «разрывают» связи между полученными и отправленными деньгами. Для отслеживания в Clain использовали алгоритмы, обнаруживающие закономерности в поведении множества подобных сервисов.

Слежка за перемещениями

Законодательная база для KYC становится все более разнообразной и запутанной, отмечают в Clain. Для каждой из сотен юрисдикций разных уровней есть свои правила, соблюдать которые нужно одновременно.

В прошлом году международные структуры попытались в очередной раз ужесточить правила работы на рынке. Группа специалистов по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обязала операторов цифровых активов 36 стран обмениваться сведениями о пользователях. Если клиент совершает любую операцию с цифровой валютой на сумму более $1 тыс., в систему поступает детальная информация об участниках обмена или перевода.

Требование касается транзакций, при которых активы перемещаются с одной площадки на другую. Отсюда и название нового правила — Travel Rule. Правда, у него есть проблемы и нет практики применения, считает Туганов. «Допустим, клиент делает запрос на перевод средств. Располагая только адресом, нельзя утверждать, принадлежит ли он лицензированной площадке или нет, следует ли она Travel Rule или работает в серой зоне. Неизвестно, в какой юрисдикции биржа находится, безопасно ли передавать и хранить там личную информацию», — указывает эксперт.

Ко всему прочему, внутри Travel Rule есть несколько конкурирующих стандартов. И не всегда ясно, какой из них нужно поддерживать и как обеспечить взаимодействие. «При этом клиенту достаточно вывести криптовалюту на свой личный адрес и дальше переводить куда угодно. В итоге система наблюдения ломается», — отмечает Игнат Туганов.

По его мнению, жесткое введение Travel Rule в нынешней версии может ухудшить ситуацию и толкнуть участников рынка в юрисдикции со слабым антиотмывочным законодательством.

Аналитика в реальном времени

Ресурсов регуляторов и бирж чаще всего недостаточно, чтобы получить все необходимые данные о пользователях и операциях. «Приходится использовать инструменты мониторинга криптотранзакций в режиме реального времени. Нужно знать не только источник средств, но и как клиенты их тратят», — продолжает Туганов.

Такие задачи, как правило, решают специализированные команды, работающие в области криптокомплаенс. Таких компаний на рынке более десятка, но высокотехнологичные решения предоставляют только четыре из них, включая проект Clain с российскими корнями. Остальные игроки опираются в основном на упрощенные алгоритмы и имеют относительно небольшие базы данных.

Обычно аналитические блокчейн-компании не располагают персональными данными пользователей, но знают, куда направить официальный запрос для их получения. «Это можно сравнить с открытым доступом к базам данных всех центробанков и реестрам компаний. Объем подобной информации на порядки превосходит ресурсы традиционного финансового комплаенса», — говорит гендиректор Clain.

Если банки видят только основной маршрут перевода — откуда пришли и куда ушли деньги, то у специализированных платформ возможности шире. Можно изучить историю финансовых потоков по каждому клиенту: как были получены средства, где и на что тратились, кто именно выступает контрагентом.

По словам гендиректора Clain, компания внедрила скоринговую модель для проверки операций и их участников. Ее могут использовать как площадки, имеющие дело с цифровыми активами, так и регуляторы. Принцип работы похож на инструменты, которые используют банки при выдаче кредитов.

За 40 миллисекунд сервис предоставляет оценку любого адреса, транзакции или клиента. В зависимости от полученного балла можно принять решение о блокировке операции.

Частное плюс государственное

Некоторые государства готовы привлекать частный бизнес, чтобы сделать цифровые активы более прозрачными. Так, в начале 2020 года налоговое ведомство Великобритании искало подрядчика, который предоставит инструменты для анализа криптовалютных транзакций на предмет ухода от налогов и отмывания денег.

Среди возможных претендентов СМИ назвали комплаенс-платформу Elliptic. У нее уже есть опыт работы с Налоговой службой США: компания участвует в расследовании киберпреступлений в сфере налогообложения.

В свою очередь, Chainalysis сотрудничает с Европолом и правоохранительными структурами США. Недавно она помогала ФБР с поисками хакера, который взломал твиттер-аккаунты известных бизнесменов, политиков и знаменитостей ради рекламы bitcoin-скама.

Эксперты отмечают, что в сумме эти усилия и инструменты дают эффект и повышают прозрачность криптовалютного рынка. Так, по оценке Туганова, восемь лет назад доля транзакций, замешанных в криминале, составляла около 40%. К 2014 году она резко упала до 5%, а в последние пару лет колеблется на уровне около 1%.

Подписывайтесь также на Telegram-канал РБК Тренды и будьте в курсе актуальных тенденций и прогнозов о будущем технологий, эко-номики, образования и инноваций.

Источник