Потребление, сбережение, инвестиции как составляющие совокупного спроса. Мультипликатор.

Одним из важнейших компонентов совокупного спроса, влияющего на равновесный объем национального производства, является потребление населения (С). Потребление – это та сумма денег, которая используется на приобретение потребительских товаров и услуг. Потребление представляет собой основу существования человеческого общества. Удовлетворение потребностей – цель материального производства в любой экономической системе, хотя уровень потребления различен в разных социальных группах. Источником индивидуального потребления населения являются доходы. Доходы населения /D/ формируются из всех суммарных поступлений как в денежной, так и в натуральной формах.

Доля располагаемого дохода, направляемая на потребление, называется средней склонностью к потреблению. Она выражаетотношение потребляемой части дохода ко всему доходу:

Отношение прироста /изменения/ потребления к изменению дохода называется предельной склонностью к потреблению.

Предельная склонность к потреблению показывает, какая часть дополнительного дохода используется на потребление.

Сбережение — это та часть дохода, которая не потребляется. Сбережения равны располагаемому доходу за минусом расходов на личное потребление. Наиболее распространенной формой сбережений является размещение их на депозитах в банках и других финансово-кредитных учреждениях. Другая часть сбережений используется для приобретения акций, облигаций или иных ценных бумаг. Различают среднюю и предельную склонность к сбережению.

—Средняя склонность к сбережению /APS/ выражает отношение сберегаемой части дохода ко всему доходу:

—Предельная склонность к сбережению /MPS/ выражает отношение любого изменения в сбережениях к изменению в доходе:

Общие факторы, влияющие на потребление и сбережения:

— Ур-нь располаг. дохода. Его рост, при прочих равных усл-ях, приведет к большим потребит. расходам и позволит одновременно увеличить сберегаемую часть.

—Накопленное богатство. Для конкретной семьи благосостояние определ-ся всей суммой ценностей, к-ми она располагает. Чем больше накопленное семьей богатство, тем более свободно будут чувствовать себя потребители на рынке. Отсутствие солидной материальной базы стимулирует относит-е увелич. доли сбережений в доходе, если, конечно, величина его позволяет осуществлять сбережения.

—Изменение уровня цен. Повыш. цен приводит к сокращ. реального объема потребления и сбережений. И наоборот.

—Ожидание потребителей. Решение людей о конкретном ур-не потребл. и сбережений зависит во многом от ожидаемых изменениях в ур-не цен, будущих доходов, возможных изменениях на рынке потребит-х благ и услуг.

— Уровень налогообложения. Рост налогового бремени ведет к сниж. величины располаг-го дохода, а, след-но, и величины потребл. и сбережений. И наоборот, снижение налогов приводит к росту как потребления, так и сбережений.

Инвестиции — расходы предпринимателей на строительство, приобретение факторов производства, его модернизацию. Источником финансирования новых инвестиций являются сбережения. И если они равны нулю, то источник финансирования отсутствует. В этих условиях экономика не располагает возможностями для своего развития, увеличения выпуска товаров и услуг, перехода на новые технологии.

Ф-ры,влияющие на инвестиции:

1)ожидание инвесторов, к-е связаны с ожидаемой нормой прибыли,

2)ставка %. Чем выше ставка %, тем дороже кредит,

4)налоги. Рост налогов снижает прибыль инвесторов, след-но AD сокращ-ся.

5)трансферты фирмы(субсидии, субвенции, льготный кредит)

7)избыточные произв-ые мощности. Их наличие сокращает инвестиц.спрос.

8)величина запасов фирмы. Если фирмы имеют оптимальный запас капитала, то они не делают инвестиции, если запас неоптимальный, то инвестиц. спрос растет.

Мультипликатор – множитель, к-й показывает во ск-ко раз изменится величина выпуска (∆I), если изменится какая-либо составляющая совокупного спроса. Мультипликатор расходов показывает как изменится величина совокупного выпуска,если изменится и/или автономное потебление, автономные инвестиции, автономные гос.расходы. ∆I=multiEa*∆En

multiEa=

multiEa=

Источник

Компоненты совокупного спроса. Потребление и сбережение. Инвестиции.

Согласно классической экономической теории основным фактором, определяющим динамику сбережений и инвестиций, является ставка процента: если она возрастает, то домашние хозяйства начинают относительно больше сберегать и меньше потреблять из каждой дополнительной единицы дохода. Рост сбережений к снижению цены кредита, что обеспечивает рост инвестиций.

Согласно кейнсианской экономической теории не ставка процента, а величина располагаемого дохода домашних хозяйств является основным фактором, определяющим динамику потребления и сбережений. При этом сберегается та часть дохода, которая остается после осуществления всех потребительских расходов. Влияние ставки процента вторично и играет относительно небольшую роль по отношению и воздействию дохода на потребление и сбережение. В тоже время динамика инвестиций определяется, прежде всего, динамикой процентных ставок, что находит отражение в соответствующих функциях потребления, сбережений и инвестиций. Простейшая функция потребления имеет вид: C = а + b ( Y – T ),

где С – потребительские расходы; а – автономное потребление, величина которого не зависит от размеров текущего располагаемого дохода; b – предельная склонность к потреблению; Y — доход; Т – налоговые отчисления; ( Y – T ) – располагаемый доход (доход после внесения налоговых отчислений). В макроэкономических моделях этот показатель часто обозначается как Y или DI. Предельная склонность к потреблению (MРС ) – доля прироста расходов на потребительские товары и услуги в любом изменении располагаемого дохода.

где МРС – предельная склонность к потреблению;

С – прирост потребительских расходов;

Y — прирост располагаемого дохода.

Средняя склонность к потреблению арс

– доля располагаемого дохода, которую домашние хозяйства расходуют на потребительские товары и услуги.

где АРС – средняя склонность к потреблению; С – величина потребительских расходов; Y = величина располагаемого расхода.

Простейшая функция сбережений имеет вид:

где S – величина сбережений в частном секторе;

а – автономное потребление; ( 1 – b ) – предельная склонность к сбережению; Y – доход; T – налоговые отчисления. Предельная склонность к сбережению МРС– доля прироста сбережений в любом изменении располагаемого дохода.

где МРС – предельная склонность к сбережению; S – прирост сбережений; Y — прирост располагаемого дохода.

Средняя склонность к сбережению арс

– доля располагаемого дохода, которую домашние хозяйства сберегают.

где АРС – средняя склонность к сбережению; S – величина сбережений; Y — величина располагаемого дохода.

В краткосрочной перспективе по мере роста текущего располагаемого дохода АРС убывает, а АРS возрастает, то есть с ростом дохода семьи относительно сокращается доля затрат на потребление и относительно возрастает доля сбережений. Однако в долгосрочной перспективе средняя склонность к потреблению стабилизируется, так как на величину потребительских расходов оказывает влияние не только размер текущего располагаемого дохода, но и размер общего жизненного достатка, а так же величины ожидаемого и постоянного дохода. Факторы определяющие динамику потребления и сбережений: 1) доход домашних хозяйств; 2) богатство накопленное в домашнем хозяйстве; 3) уровень цен; 4) экономические ожидания; 5) величина потребительской задолженности; 6) уровень налогообложения. Величины потребления и сбережений относительно стабильны при условии, что государство не предпринимает специальных действий по их изменению, в том числе через систему налогообложения. Стабильность этих величин связана с тем, что на решение домашних хозяйств «потреблять» или «сберегать» влияют соответствующие традиции. К тому же факторы, не связанные с доходом, многообразны и изменения в них не редко взаимно уравновешиваются.

Если потребительские расходы как первый компонент совокупного спроса относительно стабильны, то второй компонент – инвестиции, наоборот, изменчивы.

Основные типы инвестиций: 1) производственные инвестиции; 2) инвестиции в товарно-материальные запасы ( ТМЗ ); 3) инвестиции в жилищное строительство.

Источник

Компоненты совокупного спроса. Потребление и сбережения. Инвестиции

Рынок благ является центральным звеном современных макроэкономических моделей, и этим объясняется его опережающее использование при начале анализа условий равновесия на отдельно взятых агрегированных рынках. При этом следует помнить: эти рынки представляют собой систему взаимосвязанных элементов, что предполагает их взаимное влияние на условия достижения равновесия.

Субъектами спроса на рынке благ являются все макроэкономические субъекты, но спрос домашних хозяйств доминирует. На его долю приходится больше половины конечного спроса. Поэтому одним из важнейших компонентов совокупного спроса выступает потребление– сумма потребительских расходов домохозяйств, т.е. расходов на приобретение товаров и услуг, удовлетворяющих их собственные потребности.

Между кейнсианцами и неоклассиками существуют, как и по большинству макроэкономических проблем, расхождения в оценке факторов, влияющих на потребление.

Простейшая кейнсианская функция потребления имеет вид:

C = Ca + bY,

где Ca– величина автономного потребления (независимого от текущего доходаY и осуществляемого за счет сокращения имущества долга); b – предельная склонность к потреблению.

Кейнсианцы считают, что распределение дохода между потреблением и сбережением зависит не только от величины дохода, но и такого субъективного фактора как склонность к потреблению. В общем виде ее можно определить как желание людей покупать потребительские товары. Различают среднюю и предельную склонность к потреблению.

Средняя склонность к потреблению APC (от англ. averagepropensitytoconsume) показывает долю дохода, которую домохозяйства тратят на потребительские товары.

Предельная склонность к потреблению – MPC 1 (от англ. marginalpropensitytoconsume) – доля прироста расходов на потребительские товары и услуги в любом приращении дохода.

В краткосрочной перспективе по мере роста текущего дохода АРС убывает, а APS возрастает, то есть с ростом дохода относительно сокращается доля затрат на потребление и относительно возрастает доля сбережений. Однако в долгосрочной перспективе средняя склонность к потреблению стабилизируется, так как на величину потребительских расходов оказывает влияние не только размер текущего располагаемого дохода семьи, но и размер общего жизненного достатка, а также величины ожидаемого и постоянного дохода.

С учетом индивидуального налогообложения можно вывести функцию потребления располагаемого дохода Y v .

C = Ca + bY v

Y v = Y – tY = Y(1 – t),

где t– ставка подоходного налога.

Неоклассики исходят из того, что решение индивида о распределении текущего дохода принимаются под влиянием учета ценности текущего и будущего потребления, а, следовательно, от ставки процента, т.к. рост ставки процента стимулирует сбережения – будущее потребление. В неоклассической концепции потребление – убывающая функция от ставки процента.

C(i) = Ca+ Y v – ai,

где i– номинальная ставка процента 1 ; a – эмпирический коэффициент чувствительности потребления к динамике ставки процента (показывает на сколько единиц сократится потребление (возрастут сбережения), если ставка процента увеличится на единицу).

Поскольку Y = C + S, то можно вывести соответствующие функции сбережений путем вычитания из функции располагаемого дохода функции потребления.

Сбережения – это непотребляемая часть располагаемого дохода домохозяйств.

Кейнсианская функция сбережений:

S = –Ca + sY v ,

где s – предельная склонность к сбережению – MPS (от англ.

marginal propensity to save).

Следуетучитывать, чтоb + s = 1, т.к. Y = C + S => ∆Y = ∆C + ∆S.Тогда:

Неоклассическая функция сбережений выступает как возрастающая функция от ставки процента.

В современной макроэкономике шире применяется кейнсианская концепция, согласно которой величина располагаемого дохода домашних хозяйств является основным фактором, определяющим динамику потребления и сбережений. При этом сберегается та часть дохода, которая остается после осуществления всех потребительских расходов. Влияние ставки процента вторично и играет относительно небольшую роль по отношению к воздействию дохода на потребление и сбережения.

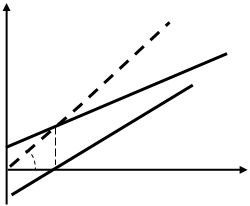

Графическая модель этих функций представлена на рис. 7.

Рис. 7

|

Биссектриса в подобных случаях представляет собой график абсолютного равенства дохода и расходов, который не отражает наличия автономных величин при том или ином отклонении от равновесия. Но он необходим для определения равновесных параметров НД (объема выпуска) и компонентов совокупных расходов.

Факторы, определяющие динамику потребления и сбережений:

1) доход домашних хозяйств;

3) экономические ожидания;

4) уровень налогообложения;

5) объем имущества домохозяйства;

6) величина потребительской задолженности.

Величины потребления и сбережений относительно стабильны при условии, что государство не предпринимает специальных действий по их изменению, в том числе через систему налогообложения. Стабильность этих величин связана с тем, что на решения домашних хозяйств влияют соответствующие традиции, привычки и изменения в воздействиях факторов, не связанных с доходом, многообразны и нередко взаимоуравновешиваются.

Если потребительские расходы как первый компонент совокупного спроса относительно стабильны, то второй компонент – инвестиции, наоборот, изменчивы.

Инвестиции – выражение инвестиционного спроса предприятий, т.е. расходов на приобретение товаров производственного назначения с целью возмещения износа и увеличения объема основных фондов. Тогда инвестирование в строгом смысле слова – это процесс трансформации финансового капитала в основной реальный производственный капитал.

Соответственно данному определению, общий объем инвестиций (валовые или брутто инвестиции) включают в себя реновационные (амортизацию) и чистые (нетто) инвестиции.

Если в некотором периоде общий объем инвестиций меньше величины обесценения капитала (амортизации), то нетто инвестиции оказывается отрицательной величиной и имеет место процесс деинвестирования. Такая ситуация сложилась в первой половине 90-х гг. в экономике России.

Основные типы инвестиций:

1) производственные инвестиции;

2) инвестиции в товарно-материальные запасы (ТМЗ);

3) инвестиции в жилищное строительство.

В зависимости от того, какие факторы их определяют, инвестиции делятся на индуцированные (стимулированные или производные) и автономные.

Индуцированные инвестиции – это инвестиции, причиной осуществления которых является устойчивое увеличение спроса на блага, т.е. национального дохода. Таким образом, индуцированные инвестиции являются функцией от прироста национального дохода. При равномерном приращении национального дохода объем индуцированных инвестиций постоянен. Если доход растет с переменной скоростью, то объем индуцированных инвестиций колеблется. В случае снижения национального дохода инвестиции становятся отрицательными.

Автономные инвестиции – это инвестиции, осуществляемые при фиксированном национальном доходе, не зависящие от его динамики в текущем периоде. В первую очередь это инвестиции в новую технику и повышение качества продукции. Они часто сами становятся причиной увеличения национального дохода.

Динамика инвестиций определяется, прежде всего, динамикой процентных ставок, в чем сходятся и кейнсианцы, и неоклассики. Это объясняется тем, что основа инвестиций – сбережения. Они проходят через систему кредитно-финансовых учреждений, прежде чем попасть в реальный сектор экономики. Инвестиционный спрос находится в обратной зависимости от динамики цены кредита – процентной ставки. Рост сбережений домохозяйств по мере роста их дохода приводит, со временем, к снижению ставки процента, что стимулирует инвестиции. (Графическую модель простейшей функции инвестиций см. на рис. 8.)

Эти зависимости находят свое отражение в соответствующих функциях инвестиций. Функция инвестиций имеет вид:

I = Ia – dr + γY,

где Ia– автономные инвестиции;d– эмпирический коэффициент чувствительности инвестиций к динамике ставки процента; r –реальная ставка процента; γ– предельная склонность к инвестированию (доля прироста расходов на инвестиции в любом приращении дохода). Под Y будем понимать и в дальнейшем располагаемый доход.

Источник