- Организация Варшавского договора

- Содержание

- Состав

- Условия договора

- Руководящие органы

- Военные руководители ОВД

- Главнокомандующие Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора

- Начальники штаба Объединённых вооружённых сил стран-участниц Варшавского договора

- Деятельность

- Декларации

- Учения и манёвры

- Разведка

- Знаки отличия

- Организация Варшавского договора

- ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР (1955-1991)

Организация Варшавского договора

| Штаб-квартира |  СССР, Москва СССР, Москва |

| Участники | 7 постоянных участников |

| Официальный язык |

|

| Командующий объединёнными вооружёнными силами стран ОВД | Иван Конев (1955—1960) Виктор Куликов (1977—1991) |

| Начальник штаба объединённых вооружённых сил стран ОВД | Алексей Антонов (1955—1962) Владимир Лобов (1989—1990) |

| Исторические события | |

|---|---|

| Договор подписан Венгерское восстание Операция «Дунай» Договор прекращён | 14 мая 1955 4 ноября 1956 21 августа 1968 1 июля 1991 |

Варша́вский догово́р (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) от 14 мая 1955 года — документ, оформивший создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли Советского Союза — Организации Варшавского договора (ОВД) и закрепивший двуполярность мира на 34 года. Заключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО.

Договор подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе.

Договор вступил в силу 5 июня 1955 года. 26 апреля 1985 года, ввиду истечения срока действия, был продлён на 20 лет.

В связи с преобразованиями в СССР и других странах Центральной и Восточной Европы в феврале 1991 года государства-участники ОВД упразднили её военные структуры, а 1 июля 1991 года в Праге подписали Протокол о полном прекращении действия Договора.

Содержание

Состав

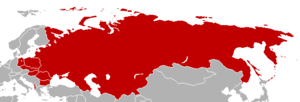

В состав входили 8 Социалистических государств:

| Республика | Руководство |

|---|---|

СССР СССР | Коммунистическая партия Советского Союза |

Социалистическая Республика Румыния Социалистическая Республика Румыния | Румынская коммунистическая партия |

Народная Республика Болгария Народная Республика Болгария | Болгарская коммунистическая партия |

Польская Народная Республика Польская Народная Республика | Польская объединённая рабочая партия |

Германская Демократическая Республика Германская Демократическая Республика | Социалистическая единая партия Германии |

Чехословацкая Социалистическая Республика Чехословацкая Социалистическая Республика | Коммунистическая партия Чехословакии |

Венгерская Народная Республика Венгерская Народная Республика | Венгерская социалистическая рабочая партия |

Народная Республика Албания Народная Республика Албания | Албанская партия труда — из-за идеологических разногласий вышла из блока 1961—1962; формально вышла в сентябре 1968 года — после ввода войск ОВД в Чехословакию |

Условия договора

Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В соответствии с его условиями и Уставом ООН, государства — участники Варшавского договора обязывались воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или её применения, а в случае вооружённого нападения на кого-либо из них оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооружённых сил.

Руководящие органы

- Политический консультативный комитет (ПКК) — для проведения консультаций и рассмотрения вопросов, возникающих в связи с осуществлением Варшавского договора.

- Объединённое командование вооружёнными силами (ОКВС) — для обеспечения взаимодействия вооружённых сил и укрепления обороноспособности стран — участниц Варшавского договора.

Военные руководители ОВД

Главнокомандующие Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора

- 1955—1960 — И. С. Конев — Маршал Советского Союза,

- 1960—1967 — А. А. Гречко — Маршал Советского Союза,

- 1967—1976 — И. И. Якубовский — Маршал Советского Союза,

- 1977—1989 — В. Г. Куликов — Маршал Советского Союза,

- 1989—1991 — П. Г. Лушев — генерал армии.

Начальники штаба Объединённых вооружённых сил стран-участниц Варшавского договора

- 1955—1962 — А. И. Антонов — генерал армии,

- 1962—1965 — П. И. Батов — генерал армии,

- 1965—1968 — М. И. Казаков — генерал армии,

- 1968—1976 — С. М. Штеменко — генерал армии,

- 1976—1988 — А. И. Грибков — генерал армии,

- 1989—1991 — В. Н. Лобов — генерал армии.

Деятельность

Декларации

На Московском заседании ПКК (1958) была принята Декларация, в которой предлагалось заключить пакт о ненападении между государствами — участниками Варшавского договора и членами НАТО.

В принятой на заседании ПКК в Москве (1960) Декларации союзные государства одобрили решение Советского правительства в одностороннем порядке отказаться от ядерных испытаний при условии, что западные державы также не возобновят ядерных взрывов, и призвали создать благоприятные условия для завершения выработки договора о прекращении испытаний ядерного оружия.

На Варшавском совещании ПКК (1965) обсуждалось положение, сложившееся в связи с планами создания многосторонних ядерных сил НАТО, а также рассмотрены защитные меры на случай осуществления этих планов.

Будапештское совещание ПКК (1966) — принята Декларации об укреплении мира и безопасности в Европе.

Учения и манёвры

Проводились совместные командно-штабные и войсковые учения и манёвры. Учения проводились на территории всех входящих в ОВД стран. К числу наиболее крупных относились учения под кодовыми названиями «Квартет» (1963), «Октябрьский штурм» (1965), «Родопы» (1967), «Днепр» (1967), «Север» (1968), «Братство по оружию» (1970), «Запад-81» (1981), «Щит-82» (1982).

Разведка

Во время действия Варшавского Договора между разведками стран-участниц велась постоянная координация, с 1979 года начала действовать глобальная система радиоэлектронной разведки — СОУД, включавшая в себя средства радиоэлектронной и космической разведки СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, ГДР, а также не входивших в Варшавский Договор Вьетнама, Монголии и Кубы.

Знаки отличия

Союз мира и социализма

Братство по оружию, «За дальний поход на ЮГ» (1970 г.)

Совместные учения ЩИТ-72 (1972 г)

25 лет организации Варшавского договора (1980 г.)

Военно-воздушные силы Варшавского договора

Совместные учения в Болгарии ЩИТ-82

(1982 г.)

30 лет организации Варшавского договора (1985 г.)

Источник

Организация Варшавского договора

Организация Варшавского договора

Организация Варшавского договора (ОВД) — военно-политический союз социалистических стран Европы, созданный на основе и в соответствии с Варшавским Договором 1955 года.

Варшавский договор — договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенный Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 года в Варшаве в целях обеспечения своей безопасности и поддержания мира в Европе.

5 июня 1955 года после передачи ратификационных грамот всеми участниками Варшавского договора на хранение правительству Польши Договор вступил в силу.

Заключение Договора было мотивировано необходимостью ответных мер на создание Организации Североатлантического договора (НАТО), включение в этот блок Западной Германии и политику ее ремилитаризации. Все это шло в разрез с Потсдамскими соглашениями 1945 года и изменяло баланс сил на континенте.

Договор предусматривал оказание странами-участницами взаимопомощи в случае нападения на одну из них, взаимные консультации в кризисных обстоятельствах и создание Объединённого командования вооруженными силами.

Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В соответствии с его условиями и Уставом ООН, государства-участники Варшавского договора обязывались воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения, а в случае вооруженного нападения на кого-либо из них оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооруженных сил.

Высшим органом Организации Варшавского договора был Политический консультативный комитет (ПКК). В его совещаниях, как правило, принимали участие руководители правящих партий, а также главы правительств государств, входящих в ОВД.

Государства Варшавского договора создали Объединенное командование вооруженными силами, руководящее вместе с Военным советом и штабом деятельностью Объединенных вооруженных сил.

Создание ОВД легитимизировало размещение советских войск в странах Центральной Европы. В середине 1980-х годов в ГДР была размещена группировка советских войск в 380 тысяч человек, в Польше — 40 тысяч, в Чехословакии — 80 тысяч, в Венгрии — около 70 тысяч военнослужащих Советской армии. В конце 1950-х годов готовилось открытие военно-морской базы на Адриатическом море (Албания).

В рамках Организации ВД осуществлялись многообразные формы и методы военного сотрудничества, в том числе совместные учения и маневры.

Несколько десятилетий Варшавский договор обеспечивал нерушимость границ стран-участниц, выступая с инициативами, направленными на разрядку и разоружение. Вместе с тем, иногда он использовался для силового вмешательства во внутренние дела союзных государств (советская военная акция в Венгрии в 1956 году, акция войск стран-участниц Варшавского Договора в Чехословакии в 1968 году).

ОВД не была лишена внутренних противоречий и проблем. В 1961 году из-за политико-идеологических разногласий между Москвой и Тираной Албания прекратила свое участие в деятельности ОВД, в 1968 году Албания оформила выход из организации.

В 1970-1980-е годы периодически свою особую позицию в деятельности ОВД демонстрировала Румыния.

26 апреля 1985 года, ввиду истечения срока действия, Варшавский договор был продлен государствами-участниками на 20 лет с последующей пролонгацией его еще на 10 лет.

В 1990 году из Договора вышла ГДР после объединения с ФРГ.

В связи с преобразованиями в СССР и других странах Центральной и Восточной Европы в феврале 1990 года государства-участники ОВД упразднили ее военные структуры.

1 июля 1991 года в Праге представителями СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии был подписан протокол о прекращении действия Договора.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Варшавский договор – наш ответ НАТО. Кадры из архива

Совещание министров обороны государств-участников Варшавского Договора

Источник

ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР (1955-1991)

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. / Ориг. : Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи; ВАРША́ВСКИЙ ДОГОВО́Р (русский)

Международное соглашение, в соответствии с решениями которого был создан военный блок европейских социалистических государств в главе с СССР.

После создания НАТО (4 апреля 1949 года) между СССР и рядом социалистических стран были заключены договоры о военном сотрудничестве. Первый договор о дружбе был подписан еще в годы Второй мировой войны: 12 декабре 1943 года с чехословацким правительством в изгнании. В 1943-1949 годах между странами Восточной Европы было подписало 23 двусторонних договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Однако СССР воздерживался от дальнейших шагов до тех пор полка ФРГ формально не была вовлечена в военный блок. 23 октября 1954 года члены военного Брюссельского пакта (Франция, Великобритания, страны Бенелюкса) и Италия подписали с ФРГ Парижское соглашение, фактически провозгласившее ремилитаризацию Западной Германии и ее присоединение, в перспективе, к НАТО. СССР предпринял ряд дипломатических мер, пытаясь предотвратить такое развитие события. На прошедшей в Москве 29 ноября — 2 декабря 1954 года. Конференции по безопасности в представители 8 социалистических стран приняли Московскую декларацию, в которой они предупреждали, что в случае ратификации Парижского соглашения они предпримут шаги по созданию нового военного блока. Страны НАТО ратифицировали Парижские соглашение, которые вступили в силу 5 мая 1955 года.

11-14 мая 1955 года в Варшаве прошло Совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. В последний день его работы (14 мая 1955 года) главы правительств Союза Советских Социалистических Республика (СССР), Социалистической Республики Румынии (СРР), Народной Республики Болгарии (НРБ), Польской Народной Республики (ПНР), Германской Демократической Республики (ГДР), Чехословацкой Социалистической Республики (ЧСССР), Венгерской Народной Республики (ВНР) и Народной Социалистической Республики Албания (НСРА) подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Представлявший Китайскую Народную Республику (КНР) министр обороны и заместитель премьера Госсовета Пэн Дэхуай участвовал в конференции в качестве наблюдателя.

Положения Варшавского договора

Текст договора состоял из преамбулы и 11 статей. Участники констатировали, что «положение, которое создалось в Европе в результате ратификации парижских соглашений, предусматривающих образование новой военной группировки в виде «западноевропейского союза» с участием ремилитаризуемой Западной Германии и с включением ее в Североатлантический блок, что усиливает опасность новой войны и создает угрозу национальной безопасности миролюбивых государств». В соответствии с Уставом ООН договаривающиеся Стороны обязались «воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения и разрешать свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность» (Статья 1). При этом, они решили «консультироваться между собой по всем важным международным вопросам…, руководствуясь интересами укрепления международного мира и безопасности» (Статья 3). Важнейшей была 4-я статья договора, гласившая, что «В случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько государств ‒ участников Договора со стороны какого-либо государства или группы государств, каждое государство ‒ участник Договора… окажет государству или государствам, подвергшимся такому нападению, немедленную помощь… всеми средствами, какие представляются ему необходимыми, включая применение вооруженной силы». Наконец, страны – участница обязались «не принимать участия в каких-либо коалициях или союзах и не заключать никаких соглашений, цели которых противоречат целям настоящего Договора» (Статья 7).

Договор заключался сроком на 20 лет и, после передачи всех ратификационных грамот (в СССР договор был ратифицирован Президиумом Верзовного Совета СССР 25 мая 1955 года) на хранение правительству ПНР (1 июня 1955 года), вступил в силу 5 июня 1955 года. При этом ГДР первоначально присоединилась к Варшавскому договору лишь в политическом отношении, в военную часть договора она вступила только 28 января 1956 года, через 10 дней после подписания закона о создании Национальной народной армии. В 1975 году договор был автоматически пролонгирован на 10 лет, т.к. от стран-участников не поступило заявлений о его денонсации. При приближении срока окончания договора, 26 апреля 1985 года его участники продлили его действие еще на 20 лет (т.е. до 14 мая 2005 года).

Организация Варшавского Договора (ОВД)

Для выработки общей военной стратегии, координации действий и осуществления руководства Вооруженными силами стран Варшавского договора по условиям договора (статьи 5 и 6) создавались Политический консультативный комитет (ПКК) и Объединенное командование Вооруженными силами (ОКВС). В его состав выходили руководители компартий, главы государств, руководители правительств и министры иностранных дел. ПКК являлся высшим коллективным органом ОВД и собирался для рассмотрения принципиальных вопросов, связанных с реализацией положений Варшавского договора, а также по обсуждению мер по укреплению и совершенствованию ОВД. Органами ПКК являлись: Комитет министров иностранных дел и объединенный Секретариат, учрежденные в 1976 году. Генеральный секретарь ПКК одновременно являлся руководителем Объединенного секретариата, который являлся исполнительным органом ПКК и состоял из постоянных комиссий по различным вопросам.

Заседания ПКК проводились поочередной в столицах стран – участниц. Первое совещание ПКК прошло 27-28 января 1956 года в Праге; в качестве наблюдателей в ней приняли участие представители Монгольской Народной Республики. Кроме заседаний ПКК регулярно также проводились также конференции министров иностранных дел государств – участников Варшавского договора; первая такая конференция состоялась в Варшаве 27-28 апреля 1959 года (в ней в качестве наблюдателя приняли участие представители КНР).

Кроме обсуждения вопросов также принимались декларации по важнейшим вопросам, связанным с обеспечением мира и безопасности в Европе.

Объединенное командование Вооруженными силами создавалось для обеспечения взаимодействия вооруженных сил и укрепления обороноспособности стран ‒ участниц Варшавского договора. Во главе ОКВС стоял главнокомандующий (всегда – представитель Вооруженных сил СССР) и при нем штаб, который также возглавлял представитель СССР, хотя в его состав входили также генералы, адмиралы и офицеры всех союзных армий стран ‒ участниц Варшавского Договора. ОКВС размещалось в Москве. После Пражских событий 1968 года руководство СССР приняло решение расширить права своих партнеров. В 1869 году был создан Комитет министров обороны ‒ координационный центр по военным вопросам, куда также входили главнокомандующий и начальник штаба ОВД. Комитет образовывал Военный совет ОКВС из заместителей министров обороны, который проводил регулярные совещания по вопросам повышения боеспособности вооруженных сил, а также Технический комитет.

Главнокомандующие Объединенными вооруженными силами (ОВС): Маршал Советского Союза И.С. Конев (14.05.1955-23.07.1960); Маршал Советского Союза А.А. Гречко (24.07.1960-12.04.1967); Маршал Советского Союза И.И. Якубовский (12.04.1967-30.11.1976); Маршал Советского Союза В.Г. Куликов (01.12.1976-14.02.1989); генерал армии П.Г. Лушев (15.02.1989-31.03.1991)

Начальники штаба Объединенных вооруженных сил (ОВС): генерал армии А.И. Антонов (14.05.1955-16.06.1962); генерал армии П.И. Батов (17.06.1962-1965); генерал армии М.И. Казаков (1965-1968); генерал армии С.М. Штеменко (08.1968-04.1976); генерал армии А.И. Грибков (1976-1989); генерал армии В.Н. Лобов (02.1989-1990)

На момент своего расцвета (1985 год) численность ОВС составляла 7 562 987 военнослужащих, через 5 лет (к 1990 году) она снизилась до 6 960 700 человек. Танковый парк армий ОВД по ряду оценок составлял 53 тысячи советских танков и около 12-15 тысяч танков других стран.

Важнейшей составляющей деятельности ОВС являлось проведения совместные командно-штабных и войсковых учений и маневров, на которых отрабатывалось взаимодействие Вооруженных сил стран – участниц. В основном они проводились на территории восточно-европейских стран. Самыми масштабными стали маневры «Братство по оружию братских стран социалистического содружества», проходившие 12-18 октября 1970 года, а также маневры «Братство по оружию» в августе-сентябре 1980 года, в которых приняли участие около 40 тысяч человек. Другими крупными маневрами были: советско-болгарские учения (июль 1958 года), «Квартет» (1963 год), «Октябрьский штурм» (1965 год), «Влтава» (сентябрь 1966 года), «Родопы-67» (август 1967 года), «Одра ‒ Нисса» (сентябрь 1969 года), «Днепр» (сентябрь 1967 года), «Север» (1968 год), «Вал-77» (лето 1977 года), «Запад-77» (май‒июнь 1977 года), «Щит-79» (май 1979 года), «Союз-81» (март 1981 года), «Запад-81» (сентябрь 1981 года), «Дружба-82» (январь 1982 года), «Щит-82» (сентябрь 1982 года), «Дружба-83» (март 1983 года), «Щит-83» (лето 1983 года), «Дружба-84» (февраль-март 1984 года), «Лето-84» (май-июнь 1984 года), «Щит-84» (сентябрь 1984 года), «Дружба-85» (сентябрь 1985 года).

Единственной совместной боевой операцией Вооруженных сил ОВД стало подавление Пражского восстания в августе 1968 года, когда на территорию Чехословакии были введены воинские контингенты СССР, Польши, Венгрии и Болгарии.

Роспуск ОВД

Во время Венгерских событий 1956 года глава правительства ВНР Имре Надь 1 ноября 1956 года объявил нейтралитете Венгрии и ее выходе из Варшавского договора, однако 4 ноября в Венгрию были введены советские войска и восстание было быстро подавлено, а заявления Надя последствий не имело.

3 сентября 1968 года во время Чехословацкого кризиса из состава ОВД вышла Албания (фактически Албания уже не принимала участия в каких-либо мероприятиях по линии Варшавского договора с 1 февраля 1962 года, после разрыва отношений с СССР).

24 сентября 1990 года после объединения Восточной и Западной Германии в Берлине министр вооружения и обороны ГДР Райнер Эппельман и главнокомандующий ОВД генерал армии П.Г. Лушев подписали протокол о выходе Национальной народной армии из военной организации Варшавского договора. К этому моменту кризис социалистической системы был уже настолько глубоким, что всем было ясно – дни ОВД сочтены. События приняли необратимый характер. Уже 25 феврале 1991 года государства ‒ участники ОВД приняли решение о ликвидации ее военных структур с 31 марта того же года. 1 июля 1991 года представители стран – участник Варшавского договора на совещании в Праге подписали Протокол о полном прекращении действия Договора «принимая во внимание глубокие изменения, происходящие в Европе, которые означают окончания конфронтации и раскола континента» (от имени СССР его подписал вице-президент Г.И. Янаев).

Источник