- Киргизия как страна для инвестиций

- Полная версия новости по подписке

- Какая страна инвестирует в Кыргызстан больше всех. Это не Китай и не Россия

- Растет ли приток инвестиций

- Кто больше инвестирует

- Инвестиции и регионы

- Куда инвестируют?

- Туманное будущее

- В чём причина провалов иностранных инвестиций в Кыргызстан?

Киргизия как страна для инвестиций

Tazabek — За 9 месяцев объем поступления иностранных инвестиций по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 1,1% и составил 3 млрд 291,4 млн долларов, при этом приток превысил уровень оттока на 298,3 млн долларов. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

Снижение объемов поступления иностранных инвестиций отмечалось во всех регионах, за исключением Иссык-Кульской и Нарынской областей, а также городов Бишкек и Ош.

Приток прямых иностранных инвестиций в сравнении с январем-сентябрем 2016 года сократился на 6 процентов и составил 503,2 млн долларов . При этом, приток превысил уровень оттока на 158,9 млн долларов.

В структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с 9 месяцами прошлого года отмечалось увеличение объема реинвестированной прибыли, а также торговых кредитов.

Основной объем прямых иностранных инвестиций (93%) направлен в предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, геологоразведку, а также сферу финансового посредничества и страхования. При этом, объем инвестиций, направленных в предприятия обрабатывающих производств, увеличился в 2,1 раза, добычи полезных ископаемых — в 7 раз, а в геологоразведку, напротив, снизился на 22,1%, сферу финансового посредничества и страхования — в 3,9 раза.

В январе-сентябре 2017 года объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с январем-сентябрем 2016 года возросли в 1,7 раза, в основном, за счет их увеличения из Канады — в 50,9 раза (обрабатывающие производства), Великобритании — в 44,2 раза (геологоразведка), Китая — на 8,5% (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства).

Полная версия новости по подписке

Основными странами-инвесторами являлись Китай, Канада и Великобритания (76,4% от общего объема поступивших инвестиций).

Источник

Какая страна инвестирует в Кыргызстан больше всех. Это не Китай и не Россия

Иностранные инвестиции — проверенный способ развивать экономику страны, у которой недостает собственных ресурсов на это. Кыргызстан как раз в числе таких стран.

Создание нового производства, закупка оборудования, развитие инфраструктуры, новые технологии, укрепление финансовых активов уже существующих компаний. На все это способны иностранные инвестиции.

Инвестиции — это не только выгода для экономики принимающей страны, но и непосредственно для самого инвестора. Например, значительно выгодней производить какой-то продукт в Кыргызстане, где довольно дешевая рабочая сила и низкие тарифы на электроэнергию, чем в какой-либо развитой стране. В итоге себестоимость конечного продукта становится ниже, и все в выигрыше.

Какие страны инвестируют в Кыргызстан больше других, растет ли уровень иностранных инвестиций на протяжении последних лет. Во всем этом разбиралась редакция Kaktus.media.

Растет ли приток инвестиций

По итогам 2018 года приток иностранных инвестиций в Кыргызстан составил $6,9 млрд, что на $1,7 больше, чем в 2017 году.

В целом ежегодного притока иностранных инвестиций в республике не наблюдается.

Например, в 2013 году иностранных инвестиций в Кыргызстан поступило больше, чем в 2016 и 2017 годах.

Кто больше инвестирует

По данным за последние 15 лет, с 2004 по 2018 год, главным источником инвестиций для Кыргызстана является Канада. За эти годы из Канады в Кыргызстан пришло $21,4 млрд инвестиций. Следом за Канадой идет Россия с $12,7 млрд и Китай с $6,9 млрд инвестиций.

На протяжении последних десяти лет инвесторы из этих трех стран и формируют инвестиционный климат Кыргызстана.

Также не стоит забывать об инвестициях из Казахстана — $5,2 млрд за 2004-2018 и Великобританию — $2,8 млрд.

Инвестиции и регионы

Иностранные инвестиции доходят далеко не до всех регионов Кыргызстана. 85,4% всех иностранных инвестиций, поступивших в 2018 году, приходятся на Бишкек и Иссык-Кульскую область. А если говорить прямо, то почти все канадские инвестиции идут на развитие золотодобывающей компании Centerra Gold и разработку рудника Кумтор.

До Нарынской и Баткенской областей иностранные инвестиции вообще практически не доходят.

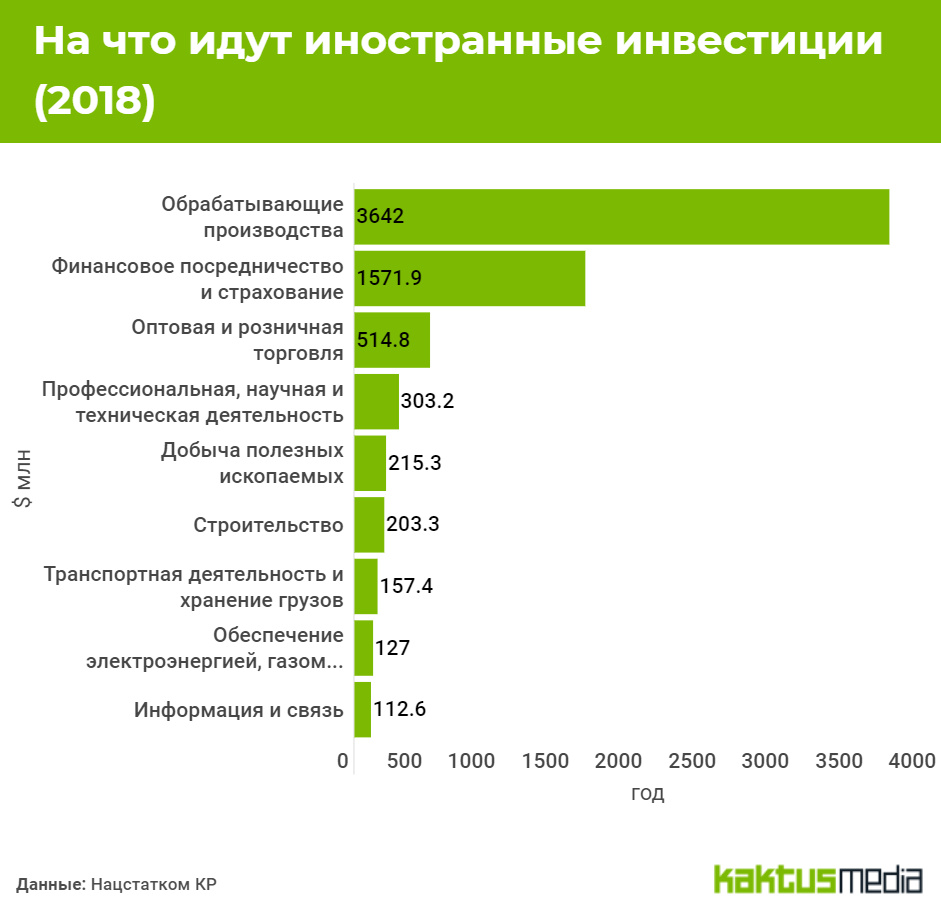

Куда инвестируют?

Более 50% всех иностранных инвестиций за 2018 году ушли в обрабатывающие производства. $1,57 млрд пошли в сферу финансового посредничества и страхования. $515 млн проинвестировано в оптовую и розничную торговлю.

Меньше всего иностранных инвесторов, судя по всему, интересует сфера искусства, развлечений и отдыха ($307 тыс.), образование ($1,4 млн) и здравоохранение ($1,8 млн).

Туманное будущее

2019 год отметился в Кыргызстане противостоянием политических элит, кульминацией чего стало задержание бывшего президента страны Азмазбека Атамбаева и стихийные митинги в его поддержку в столице. В итоге властям 7-8 августа удалось удержать ситуацию в Бишкеке под контролем и не допустить повторения события 2005 и 2010 годов. Тем не менее, вряд ли эти события поспособствуют росту инвестиционной привлекательности страны. Подробности по делу Атамбаева можно почитать тут.

Также немало шума создали протесты жителей Кыргызстана против разработки уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. В результате парламент Кыргызстана и вовсе запретил добычу урана и разработку урановых месторождений. Подробности по этому делу читайте здесь.

Однако главная проблема для притока иностранных инвестиций в Кыргызстан — это отсутствие работающей законодательной базы для защиты инвесторов.

Как показывают последние события, ценить и защищать инвесторов в Кыргызстане пока не умеют. Поэтому вряд ли придется рассчитывать на стремительный приток иностранных инвестиций в республику в ближайшем будущем.

Источник

В чём причина провалов иностранных инвестиций в Кыргызстан?

В середине февраля после протестов местных жителей в Кыргызстане закрылся ещё один проект китайской компании, которая планировала за 280 млн долларов построить торгово-логистический центр. Это не первая и, видимо, не последняя неудача иностранного инвестора.

Впервые о создании торгово-логистического центра в Ат-Башинском районе Нарынской области заговорили в 2017 году, когда нашлись китайские партнёры для этого проекта. Планировалось создать торговую, логистическую и индустриальную зону, в которых бы работало 13 тысяч сотрудников. В прошлом году премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев и посол Китая в КР Ду Дэвень лично заложили капсулу под будущий фундамент стройки.

Однако с начала нынешнего года местные жители стали регулярно протестовать против стройки. В итоге основной инвестор – китайская компания One Lead One Trading Limited заявила о невозможности работать в такой обстановке. «К сожалению, в Ат-Башинском районе среди его жителей сложилось негативное отношение к проекту, что выражается в прошедших протестных акциях. Мы полагаем, что нельзя работать над долгосрочным крупным проектом в ситуации, когда часть местного населения выступает против строительства логистического центра, и поэтому вынуждены принять решение о закрытии», – пояснили в компании.

Видимо, китайцы хорошо помнили предыдущий неудачный опыт, когда уже начавшие работать предприятия вынуждены были прекратить свою деятельность. Всего лишь полгода назад в той же Нарынской области местные жители устроили протесты против китайской компании, разрабатывающей месторождение золота, и силовым путём её просто выгнали.

С подобными инцидентами сталкиваются не только китайские компании, но поскольку они являются основными инвесторами в реальный сектор экономики страны, то часто именно они оказываются в конфликте с местным населением. Также инвесторы жалуются на коррумпированность госструктур и трудности с получением необходимых разрешений.

Центральные власти в Бишкеке охотно зазывают в страну иностранный капитал, суля выгоды и всяческую поддержку. Но зачастую во время инцидентов помощи от них не бывает, власти просто не рискуют связываться с недовольной толпой, чтобы не растерять свой рейтинг. В итоге Кыргызстан страдает от нехватки не только инвестиций и технологий, необходимых для развития экономики.

Неблагоприятная среда для инвестиций

Что мешает иностранным инвесторам охотно вкладываться в Кыргызстан и каковы перспективы экономики страны?

– Нургуль Мамасадыковна, в чём особенность китайских инвестиций, почему бизнес КНР стал нередко отказываться работать в Кыргызстане?

– Каждый раз, когда инвестор вынужден досрочно завершить проект, он несёт колоссальные убытки. Природа инверсионного проекта такова, что на первых этапах инвестор максимально вкладывается в создание инфраструктуры и производственные мощности.

Китайские проекты – это в основном инвестиции, включающие в себя инженерную деятельность. Значит, у них в структуре освоения инвестиций есть конструкторские решения, технологические решения, решения по организации производственных и обслуживающих процессов. Все эти управленческие действия, согласно законодательству КР, подлежат согласованию в уполномоченном государственном органе. Об эффективности взаимодействия бизнес-структуры и госорганов красноречиво характеризует рейтинг Doing Business, в котором в этом году Кыргызстан занял 80-е место, а в 2019 году мы были на 70-м месте.

– Какие в целом риски для себя видят иностранные компании?

– Для реализации многих проектов необходимо произвести большие единовременные траты. Инвесторы обращают внимание на потенциальные риски введения бизнеса в следующем контексте: они оценивают их как высокие, средние или низкие.

Например, самым низким риском может быть приобретение и установка очистных сооружений, соблюдение экологических стандартов. У них вероятность неудачи крайне низка, поэтому такие факторы относят к нулевым рискам.

Пример инвестиций с высоким риском – это возможность устойчиво вести проект на выбранной локации. Поскольку в случае срыва производственного процесса компания понесет не только прямые финансовые убытки, но и конкуренты могут занять его нишу на рынке. В итоге инвестор окажется в большом убытке.

– Сворачивание проекта китайского логистического центра в Нарынской области сильно ударит по инвестиционной привлекательности КР?

– Разумеется. Любой проект, который вызвал резонанс в результате того, что инверсионное решение не было реализовано, – это сигнал для отечественного и иностранного инвестора. Никто не хочет потратить время и ресурсы без перспектив успеха.

Мы должны учесть, что инвестору приходится на каждом этапе проводить капиталоемкую и трудоемкую работу. Прежде всего, речь идет о следующих этапах проработки:

1. Прединвестиционный (оценивает интерес потребителей к продукту, планирует объем продаж, прогнозирует спрос, определяет поставщика ресурсов, проводит расчеты экономической эффективности и т. д.);

2. Инвестиционный (покупка новых зданий и сооружений, монтаж и установка оборудования);

3. Эксплуатационный (производство и реализация продукта);

4. Ликвидационный (распродажа активов).

Сложности с реализацией в Кыргызстане любого из вышеперечисленных этапов может стать причиной ухода инвестора.

В мире много стран, где за инвестиции борются и создают благоприятные условия. По данным доклада UNCTAD, страны Африки и Латинской Америки улучшают свои позиции по привлечению прямых иностранных инвестиций. Также держатели капитала, если не находят интересные проекты, чаще всего вкладываются в стабильный рынок ценных бумаг.

Поэтому отказ инвестировать в нашу страну не означает, что инвестор отказывается от проекта, он просто реализует его в другом месте. Обычно среди стран Центральной Азии для этих целей выбирают Казахстан и Узбекистан. Для Кыргызстана это, конечно же, упущенные возможности.

– Сейчас в Китае бушует эпидемия коронавируса, это как-то отразится на росте ВВП Кыргызстана?

– Эпидемии неизбежны, и, на мой взгляд, такие события положительно влияют на экономику стран, где развит фондовый рынок. Негативный фон позволяет сбавить темп надувания финансовых пузырей.

Кыргызстан – маленькая страна с небольшим объемом экономики, а Китай для нас был и остается основным поставщиком товаров народного потребления и комплектующих продукции для производства. Поставщики же продовольствия, в основном из стран ЕАЭС, удовлетворяют продуктовые потребности кыргызстанцев. Почувствовать дефицит потребительских товаров можно будет лишь тогда, если кыргызско-китайскую границу долго не будут открывать.

Пока сложно подсчитать убытки, так как еще не прошел месяц и мы не видели статистику. Очевидно, будут убытки и недополученные средства, поскольку определенная группа предпринимателей работает именно на перевозках, в торговле и других смежных подсекторах. Будет также упущенная выгода по таможенным платежам и налоговым сборам. Однако в данном случае безопасность важнее экономики.

– Может ли КР запросить у ЕАЭС финансовую помощь для конкретных инфраструктурных проектов? Какие проекты вы могли бы посоветовать?

– Кыргызстану нужны проекты с высоким уровнем доходности. Бедность в стране растет, доходы населения скудные и неустойчивые. Экономика подвержена внешним влияниям, и производственные мощности могли стать опорой стабильного развития.

Прежде всего, интересны проекты в секторе переработки и производства высокотехнологичных товаров. Как для промышленных целей, так и товаров, воспроизводящих экономические блага, например IT-продуктов. С ними необходимо выходить на международные рынки, в страны, где покупательская способность значительно выше, необходимо бороться за свою долю рынка и зарабатывать на этом.

Не конкурентное законодательство

– Михаил Гилфанович, по вашему мнению, в чём основная причина проблемы привлечения иностранных инвестиций в КР?

– Прежде всего – не конкурентное законодательство. Инвестиции в Кыргызстане – сугубо политическая категория. Экономики в инвестициях, о которых вы говорите или о которых делают заявления политики/чиновники, практически нет. Принцип привлечения в КР заключается в том, чтобы чиновнику самому найти инвестора, причем без разницы, в какой именно, главное, чтобы через него, или же заниматься сепарацией поступивших предложений со стороны частного сектора, что-то оставлять для личного участия или «понравившиеся» проекты передавать наверх по инстанции.

То есть государство не выступает инициаторам важных экономических проектов для развития экономики, отраслей и территории, потому что перед исполнителями не ставится такая задача. Стоит одна задача – «привлечь инвестора», а это каждый понимает, как хочет. В стране не ведется межотраслевой баланс, межрегиональный баланс, никто не в состоянии описать структуру экономики, никто не может определить потребности в капитале отраслей и территорий, отсутствует экономический учет, как таковой.

В общем, его величество случай правит бал. Если повезло, появился мешок с деньгами, то быстро берут в оборот, пиарятся, ленточку могут перерезать, а дальше участия государства не будет. Есть еще множество проблем, связанных с управленческими рисками. Например, разница между налоговым и бухгалтерским учетом, которая давно должна была быть урегулирована на законодательном уровне. Но это невыгодно дольщикам и пильщикам, сидящим на государственных должностях.

Или еще одна проблема, когда президент привлекает инвестиции в страну, а в регионах местные царьки и князьки из надзорных, судебных и прочих силовых структур кошмарят бизнес. И тут речь не о коррупции, которой у нас последнее время только и занимаются, я говорю о совершенно запутанном, сложном, неконкурентном законодательстве в Кыргызстане по сравнению с тем же Узбекистаном.

– По вашему мнению, китайский логистический центр в Нарынской области был бы выгоден КР?

– Кыргызстану нужно больше заботиться не о спекулятивном бизнесе и не о проектах, которые развивают не нашу экономику. Опыт стран, которые совершили большой скачок в развитии, говорит о том, что страну можно развить, сосредоточившись на собственном сельском хозяйстве, собственной промышленности и грамотном управлении финансовым сектором.

Как это делается, описано в книге Джо Стадвелла «Азиатская модель управления». Так вот, проект логистического центра в Нарыне как раз нужен больше китайской промышленности. Для Кыргызстана было бы выгодней обратить внимание на собственный производительный бизнес. А сейчас получилось так, что погоня за инвестициями подменила развитие собственной экономики.

– Оправданны ли были опасения жителей Нарына насчёт логистического центра?

– Любой проект в Кыргызстане является сугубо отраслевым. Планирование инвестиций идет от отраслевиков из министерств или ведомств, т.е. сверху вниз. Интересы территории учитываются шаблонными или неадекватными оценками в количестве рабочих мест для местных жителей, то есть никак. Население при таком подходе исключено из планирования, а его вовлеченность в будущем оказывается по факту мизерным.

Поэтому правительство и президент терпят фиаско в таких проектах, как логистический центр в Нарыне. Пока у нас не будет внедрен территориально-отраслевой принцип управления, так и будет все неустойчиво.

По закону в Кыргызстане социально-экономическим развитием территорий занимаются органы местного самоуправления. Отсюда – и требования населения. Все же видят, как ведется развитие Иссык-Кульского района одноименной области. Пансионаты – как в Европе, а за пределами, в селах и городах нескончаемые проблемы с водой, вывозом мусора, дорогами, энергией и прочей инфраструктурой. Разрыв в развитости отрасли и территории колоссальный.

– Недавно ввели новый институт бизнес-омбудсмена, он поможет решить эти проблемы?

– Есть такая поговорка в народе: «Зачем козе баян?» У государства есть инструменты, грамотно играя на которых можно добиться в целом конкурентной юрисдикции по сравнению со многим странами в мире. Инвестиции идут туда, где все знают и играют свою партию, а дирижёр умело отдает команды на вступление тех или иных музыкантов. Вот представьте себе, что в оркестре есть плохие музыканты и неумелый дирижёр, а тут в коллектив впихнули ещё одного музыканта. Как вы думаете, оркестр зазвучит лучше? Нет! Вот так и с бизнес-омбудсменом.

В общем, выбрали сложный, долгий путь для улучшения инвестклимата, который может и не дать никакого результата. Ну а если и начнет давать что-то полезное, то это растянется на многие годы. Для того чтобы сделать в стране конкурентную юрисдикцию, нужно действовать совсем другими методами, которые все упрощают и ускоряют.

Источник