—>Decadence —>

Образовательный сайт

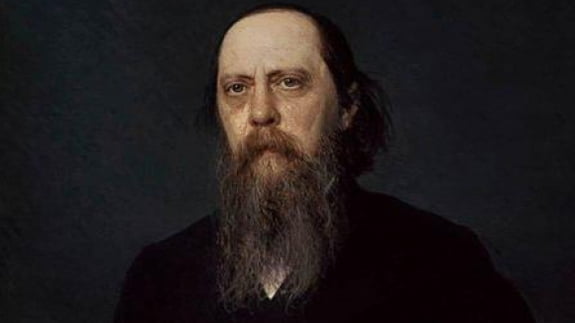

Читать Салтыкова-Щедрина «История одного города» — значит вникать в суть происходивших событий в современной автору России. Гениальный писатель смог точно передать образы тогдашних градоначальников.

Поразмышляем над прочитанным.

1. Чем характеры героев этого произведения напоминают некоторых сказочных персонажей?

Если вспоминать произведения Салтыкова-Щедрина, то головотяпы стали прообразом всех чиновников и начальников из сказок писателя. Они такие же беспомощные, жадные, глупые и бесполезные.

Князь, который стал править головотяпами, напоминает морского царя из сказки «Морской царь и Василиса Премудрая». Он в меру жесток, обладает большой мудростью и всегда «возьмет свое».

Вор-новотор — это своеобразный союз 2 излюбленных сказочных героев — лисы и волка. Лиса отличается хитростью ума и острым языком, а волк злостью и жестокостью.

2. Какие сатирические приемы помогают понять реальную сущность «деяний» градоначальников?

Гибербола — преувеличение при описании какого-либо объекта или события (за 6 верст комара ловить ходили).

Сравнение — выделение общих значимых особенностей предмета или живого существа (Батьку на кобеля променяли).

3. Подумайте, как мог страдать город от «деятельности» глуповских градоначальников? Какими пословицами оправдывали они свою деятельность?

Градоначальники глуповцев делали все, кроме того, что нужно было делать. Главная опасность их деяний для города заключалась в том, что они препятствовали нормальной жизни горожан, снаряжая их в походы за комаром, или заставляя толокном Волгу месить.

Какого «порядка» добивались головотяпы, когда собрали воедино соседние племена? Каким словом начались «исторические времена»?

Судя по действиям головотяпов, они лишь хотели быть главными среди других народов, сосредоточив власть в своих руках. Все это помысли прикрывались вполне благочестивыми намерениями: избавить свою землю от насилия, восстановить порядок и наладить совместную работу для процветания своего города.

Исторические времена начались, когда князь, повелевающий глуповцами, устал от творившегося беспорядка, и прокричал:

4. Чего хочет достичь Щедрин сатирическим изображением чиновников и градоначальников тогдашней России? Что предполагает писатель «разбудить» в обществе?

Салтыков-Щедрин изображает градоначальников тогдашней России такими глупыми и жадными, чтобы показать, что сказка не так далека от реальности. Выезжая на «подневольных мужиках», Россия не могла стать процветающей страной. Писатель понимал это как никто другой.

Он хотел пробудить в русском человеке свободу собственного мнения, свободу действий и желание жить, освободившись от рабских оков.

Читать Салтыкова-Щедрина «История одного города» и понимать его идеи — значит проникнуться одним из лучших произведений русской литературы и отчасти понять события современности.

5. С помощью каких художественных средств удается Щедрину показать глуповцев?

Салтыков-Щедрин пользовался такими средствами, как заострение образов, художественное преувеличение, фантастика и гротеск.

Почему народ, о котором рассказывается в романе, называют головотяпами? Как называются соседние народы? Перечислите их. Как можно объяснить их названия?

Головотяпы назывались так потому, что постоянно тяпались головами обо все, что бы ни встретилось им на пути. Соседние народы имели разные названия:

Все эти племена Салтыков-Щедрин назвал так по территории, на которой они жили. К примеру, гущееды — это новгородцы, вертячие бобы — муромцы. Кособрюхими он назвал рязанцев, куралесами — брянцев, рукосуями — чухломцев, ряпушниками — тверитян. Эти названия племен взяты из словаря пословиц и поговорок русского народа, составленного Далем.

6. Вспомните определения гиперболы, гротеска, сравнения. Какие из этих художественных средств, т.е. тропов, используются Щедриным? Приведите примеры.

Гипербола — значительное преувеличение.

Гротеск — такое фантастическое преувеличение, которое показывает события реальной жизни в причудливом образе. Однако это помогает ярче раскрыть их суть.

Фантастика — описание несуществующих вещей, явлений.

Читать Салтыкова-Щедрина «История одного города» лучше целиком. Только так можно полностью понять, как автор смог мастерски описать глуповцев.

7. Какие произведения (басни, сказки) напоминает вам эта глава из романа М.Е. Салтыкова- Щедрина «История одного города»?

Отрывок из романа напоминает басню «Как лягушки царя просили», за основу которой была взята басня Эзопа. Князь в Истории одного города напоминает журавля, которому подчинялись лягушки.

Развивайте дар слова

Могли ли влиять сатирические произведения Щедрина на общественное мнение и общественные порядки тогдашней России? Подготовьте небольшое сообщение-рассуждение.

Источник

Ответы на вопросы по произведению М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»

Ниже приводятся примеры ответов на вопросы по содержанию произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города», которые размещены в качестве примера выполнения подобного рода заданий, не претендуют на идеальность и безошибочность, не предназначены для дословного копирования.

1. Чем характеры героев этого произведения напоминают некоторых сказочных персонажей?

Все повествование в главе «О корени происхождения глуповцев» произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» представляется пародией на былинные рассказы и летописи. Такое впечатление складывается, прежде всего, из-за употребленных автором устаревших слов и оборотов, не характерных для современного русского языка в сочетании с явной абсурдностью многих изложенных событий. Названия народов (головотяпы, моржееды, лапотники и т. п.), города (Глупов) и имена персонажей (старец Добромысл, вор-новотор и нарочито говорящие, как в народных сказках. Например, главный герой многих русских народных сказок — Иванушка-дурачок. Характеры героев максимально просты и однозначны, как у типичных сказочных персонажей. Наказание за собственную глупость или жадность — характерный сюжет сказок: сильного и злого, но глупого Волка обманывает слабая, но хитрая Лиса. Однако и на Лису находится управа. Так и вор-новотор, напоминающий сказочную плутовку Лису, «зарезался огурцом», опасаясь казни.

2. Чего хочет достичь Щедрин сатирическим изображением чиновников и градоначальников тогдашней России? Что предполагает писатель «разбудить» в обществе?

Мне кажется, что М. Е. Салтыков-Щедрин хотел, чтобы общество посмотрело на себя со стороны и задумалось, не ведет ли оно себя так же, как глуповцы. Не оказались ли народные массы по собственной глупости в подчинении у бессовестных, жадных и жестоких правителей, не считающих их за людей, достойных уважения. Вероятно, писатель хотел разбудить спящее народное самосознание, чтобы перестали люди заниматься всякой ерундой (щуку с яиц сгонять да блинами острог конопатить) да еще и гордиться подобными бесполезными делами. Наверняка М. Е. Салтыков-Щедрин написал «Историю одного города», чтобы люди узнали в глуповцах себя, как в кривом зеркале, чтобы посмеялись над собой и поняли, что следует изменить в себе и в обществе.

3. Вспомните определения гиперболы, гротеска, сравнения. Какие из этих художественных средств, т. е. тропов, используются Щедриным? Как вы думаете, с какой целью? Приведите примеры.

Гипербола — это чрезмерное преувеличение. В сатире используется для акцентирования внимания читателя на недостатках, пороках. Хорошим примером гиперболы являются слова князя, обращенные к головотяпам, которые подчеркивают его жадность: «у кого грош случится, тот разломи его начетверо: одну часть отдай мне, другую мне же, третью опять мне, а четвёртую себе оставь». Глупость гловотяпов иллюстрируют строки: «Шли они по ровному месту три года и три дня. »; «Чуть-чуть в трёх соснах не заблудилися. ».

Гротеск — это предельное преувеличение, основанное на сочетании физически невозможного, фантастического и реального. Например, вор-новотор «зарезался огурцом», а головотяпы «беса в солдаты отдавали», «небо кольями подпирали» и т. п.

Сравнение — изображение одного явления с помощью сопоставления его с другим. Например: князь «…таково ласково усмехнулся, словно солнышко просияло!» Ещё пример: «…пошехонец-слепород… эти три сосны как свои пять пальцев знал».

Источник

Как мог страдать город от «деятельности» глуповских градоначальников?

Какими пословицами оправдывали они свою деятельность?Какого «порядка» добивались головотяпы,когда собрали воедино соседние племена?

Глуповские градоначальники, а кого среди них только не было:

стряпальщик макарон, военный, беглый грек, советники , князь и др,

правили городом по своему усмотрению, как каждый считал нужным.

Один из них, например, полностью разрушил город, а затем снова отстроил, но уже на другом месте. Другой сжег гимназию и упразднил все науки. Один и вовсе оказался женщиной. Еще один занимался только блудодейством.

Список их «заслуг» можно продолжать, но и этого достаточно, чтобы понять, что город не мог жить и развиваться, так как градоначальники не стремились его развивать и улучшать качество жизни своих горожан ни в какой сфере, они уничтожали образование, мораль, благосостояние и т.д.

От деятельности глуповских градоначальников город как только не страдал. Каждый градоначальник старался превзойти других и придумывал что-то новое и необычное. Обычными взысканиями податей и недоимок дело редко когда ограничивалось. Город горел, на город, на отдельные слободы ходили походом, голод голодал или напротив начинал мучится от обжорства, город сносили и пытались построить на новом месте. Даже реке доставалось.

И основным правилом, которым видимо руководствовались градоначальники было:

А вот порядка в городе не было. Понятно, что когда головтяпы искали себе князя, они хотели получить порядок, чтобы не было войн с соседями, чтобы не уводили их в плен, чтобы не разоряли хозяйства. Да только правители им попадались такие же ка они, все глупые и невежественные.

Почти все произведения Льва Николаевича Толстого можно считать историческими.

Так наиболее известные произведения писателя романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», связаны с историей России 19 века. Особняком стоит роман «Война и мир», основанный на реальных событиях Отечественной войны 1812 года. Почти все герои имеют прототипы или реальные люди.

Автобиографическую трилогию «Детство», «Отрочество», «Юность» также можно считать историческим, а вот повести «Казаки», «Хаджи-Мурат», цикл очерков «Севастопольские рассказы», связаны с Крымской войной. Сам Лев Николаевич был участником обороны Севастополя и награжден орденом «Святой Анны».

По произведениям Толстого можно изучать историю России 19 века, быт и нравы, знакомиться с философией и религией того времени.

С КРАСОТОЙ! Прежде всего с красотой, ну и конечно с добротой, с героизмом, с патриотизмом и другими высокими чувствами. С этим связаны многочисленные романы и увлечения поэтов, т.к. женская красота и грация наиболее вдохновляют их на создание новых шедевров.

Действительно, по воспоминаниям Н. А. Пушешникова, племянника писателя, Бунин однажды сказал:

Поэтому весьма вероятно, что и с рассказом «Кавказ» дело обстояло именно так.

Если прочесть этот рассказ внимательно с точки зрения описанных в нём звуков, то становиться очевидно, что он очень «звучащий», в нём множество самых разных звуков. Шумы кавказских «джунглей» возле домика, где две недели жил герой — звон и жужжание насекомых, кваканье лягушек, шорох ветра в густой листве. Крик осла в деревеньке по-соседству, гомон базара там же, шум накатывающего прилива и др. А так же два звука, вероятно, имевших композиционное значение — стук дождя по крыше вагона на вокзале холодного северного города и грохот двойного выстрела в гостиничном номере где-то на юге.

Иными словами, звуков в «Кавказе» много. Но какой (или какие) из них послужил зерном, из которого вырос весь этот рассказ, сказать мог бы, наверное, только сам Бунин.

Рассказ Алехина о любви Пелагеи к Никанору оказывается неким зачином для перехода к его личной трагедии. Ведь обе любовные истории по большому счету объединены одними и теми же проблемами.

- Природа возникновения любви.

- Что важнее: долг или чувство?

- Кто стал счастливее?

Чехов намекает на то, что проблемы любви одинаковы для всех, совсем не важны в этом вопросе ни звания, ни сословия, ни классовая принадлежность. Почему именно тот или иной человек вдруг попадает в поле вашего чувства не объяснит ни один философ. И почему одни отдаются чувству, а другие включают «голову» тоже никому не ведомо. Вот Пелагея любит пьяницу и драчуна за что? Непонятно. Но она и замуж за Никанора идти не хочет, а почему? Чем ее отношения сейчас будут отличаться от тех, если бы она стала женой? Да ни чем, по-моему. Но она находится в противоречиях с самой собой и не стремится их разрешить. Как не стремился и сам Алехин, когда ездил в дом Лугановичей, истязая морально не только себя, но и любимую женщину.

Лермонтов(как и его кумир Байрон) любил писать об одиночестве.И это стихотворением не исключение, хотя и относится к жанру пейзажной лирики.

Состояние души автора и осень здесь находятся в полной гармонической связи.

В начале стихотворения рисуется довольно мрачная картина прихода осени;»пожелтевшие листья летят»;»поникшие ели,зелень мрачную хранящие»; «отважный зверь», ищущий укрытие,» пахарь», который раньше любил отдыхать средь цветов;»тусклый месяц».

Эти картина вызывает у автора ощущение тоски и одиночества.

Но автор все таки не лишает себя и нас надежды.

В осени(как времени года, так и времени жизни) есть положительные моменты, яркие краски.Об этом наглядно свидетельствует последняя строка стихотворения. «и поле ,сквозь туман лишь серебрит»

Источник