—>Decadence —>

Образовательный сайт

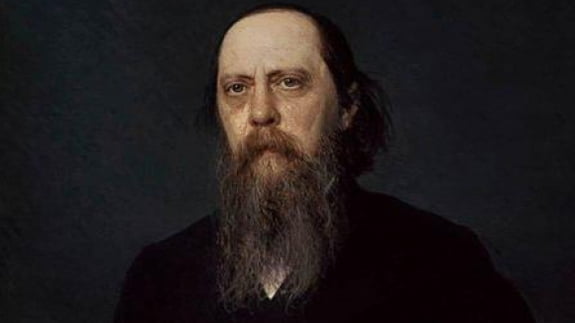

Читать Салтыкова-Щедрина «История одного города» — значит вникать в суть происходивших событий в современной автору России. Гениальный писатель смог точно передать образы тогдашних градоначальников.

Поразмышляем над прочитанным.

1. Чем характеры героев этого произведения напоминают некоторых сказочных персонажей?

Если вспоминать произведения Салтыкова-Щедрина, то головотяпы стали прообразом всех чиновников и начальников из сказок писателя. Они такие же беспомощные, жадные, глупые и бесполезные.

Князь, который стал править головотяпами, напоминает морского царя из сказки «Морской царь и Василиса Премудрая». Он в меру жесток, обладает большой мудростью и всегда «возьмет свое».

Вор-новотор — это своеобразный союз 2 излюбленных сказочных героев — лисы и волка. Лиса отличается хитростью ума и острым языком, а волк злостью и жестокостью.

2. Какие сатирические приемы помогают понять реальную сущность «деяний» градоначальников?

Гибербола — преувеличение при описании какого-либо объекта или события (за 6 верст комара ловить ходили).

Сравнение — выделение общих значимых особенностей предмета или живого существа (Батьку на кобеля променяли).

3. Подумайте, как мог страдать город от «деятельности» глуповских градоначальников? Какими пословицами оправдывали они свою деятельность?

Градоначальники глуповцев делали все, кроме того, что нужно было делать. Главная опасность их деяний для города заключалась в том, что они препятствовали нормальной жизни горожан, снаряжая их в походы за комаром, или заставляя толокном Волгу месить.

Какого «порядка» добивались головотяпы, когда собрали воедино соседние племена? Каким словом начались «исторические времена»?

Судя по действиям головотяпов, они лишь хотели быть главными среди других народов, сосредоточив власть в своих руках. Все это помысли прикрывались вполне благочестивыми намерениями: избавить свою землю от насилия, восстановить порядок и наладить совместную работу для процветания своего города.

Исторические времена начались, когда князь, повелевающий глуповцами, устал от творившегося беспорядка, и прокричал:

4. Чего хочет достичь Щедрин сатирическим изображением чиновников и градоначальников тогдашней России? Что предполагает писатель «разбудить» в обществе?

Салтыков-Щедрин изображает градоначальников тогдашней России такими глупыми и жадными, чтобы показать, что сказка не так далека от реальности. Выезжая на «подневольных мужиках», Россия не могла стать процветающей страной. Писатель понимал это как никто другой.

Он хотел пробудить в русском человеке свободу собственного мнения, свободу действий и желание жить, освободившись от рабских оков.

Читать Салтыкова-Щедрина «История одного города» и понимать его идеи — значит проникнуться одним из лучших произведений русской литературы и отчасти понять события современности.

5. С помощью каких художественных средств удается Щедрину показать глуповцев?

Салтыков-Щедрин пользовался такими средствами, как заострение образов, художественное преувеличение, фантастика и гротеск.

Почему народ, о котором рассказывается в романе, называют головотяпами? Как называются соседние народы? Перечислите их. Как можно объяснить их названия?

Головотяпы назывались так потому, что постоянно тяпались головами обо все, что бы ни встретилось им на пути. Соседние народы имели разные названия:

Все эти племена Салтыков-Щедрин назвал так по территории, на которой они жили. К примеру, гущееды — это новгородцы, вертячие бобы — муромцы. Кособрюхими он назвал рязанцев, куралесами — брянцев, рукосуями — чухломцев, ряпушниками — тверитян. Эти названия племен взяты из словаря пословиц и поговорок русского народа, составленного Далем.

6. Вспомните определения гиперболы, гротеска, сравнения. Какие из этих художественных средств, т.е. тропов, используются Щедриным? Приведите примеры.

Гипербола — значительное преувеличение.

Гротеск — такое фантастическое преувеличение, которое показывает события реальной жизни в причудливом образе. Однако это помогает ярче раскрыть их суть.

Фантастика — описание несуществующих вещей, явлений.

Читать Салтыкова-Щедрина «История одного города» лучше целиком. Только так можно полностью понять, как автор смог мастерски описать глуповцев.

7. Какие произведения (басни, сказки) напоминает вам эта глава из романа М.Е. Салтыкова- Щедрина «История одного города»?

Отрывок из романа напоминает басню «Как лягушки царя просили», за основу которой была взята басня Эзопа. Князь в Истории одного города напоминает журавля, которому подчинялись лягушки.

Развивайте дар слова

Могли ли влиять сатирические произведения Щедрина на общественное мнение и общественные порядки тогдашней России? Подготовьте небольшое сообщение-рассуждение.

Источник

Как мог страдать город от «деятельности» глуповских градоначальников?

Какими пословицами оправдывали они свою деятельность?Какого «порядка» добивались головотяпы,когда собрали воедино соседние племена?

Глуповские градоначальники, а кого среди них только не было:

стряпальщик макарон, военный, беглый грек, советники , князь и др,

правили городом по своему усмотрению, как каждый считал нужным.

Один из них, например, полностью разрушил город, а затем снова отстроил, но уже на другом месте. Другой сжег гимназию и упразднил все науки. Один и вовсе оказался женщиной. Еще один занимался только блудодейством.

Список их «заслуг» можно продолжать, но и этого достаточно, чтобы понять, что город не мог жить и развиваться, так как градоначальники не стремились его развивать и улучшать качество жизни своих горожан ни в какой сфере, они уничтожали образование, мораль, благосостояние и т.д.

От деятельности глуповских градоначальников город как только не страдал. Каждый градоначальник старался превзойти других и придумывал что-то новое и необычное. Обычными взысканиями податей и недоимок дело редко когда ограничивалось. Город горел, на город, на отдельные слободы ходили походом, голод голодал или напротив начинал мучится от обжорства, город сносили и пытались построить на новом месте. Даже реке доставалось.

И основным правилом, которым видимо руководствовались градоначальники было:

А вот порядка в городе не было. Понятно, что когда головтяпы искали себе князя, они хотели получить порядок, чтобы не было войн с соседями, чтобы не уводили их в плен, чтобы не разоряли хозяйства. Да только правители им попадались такие же ка они, все глупые и невежественные.

Почти все произведения Льва Николаевича Толстого можно считать историческими.

Так наиболее известные произведения писателя романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», связаны с историей России 19 века. Особняком стоит роман «Война и мир», основанный на реальных событиях Отечественной войны 1812 года. Почти все герои имеют прототипы или реальные люди.

Автобиографическую трилогию «Детство», «Отрочество», «Юность» также можно считать историческим, а вот повести «Казаки», «Хаджи-Мурат», цикл очерков «Севастопольские рассказы», связаны с Крымской войной. Сам Лев Николаевич был участником обороны Севастополя и награжден орденом «Святой Анны».

По произведениям Толстого можно изучать историю России 19 века, быт и нравы, знакомиться с философией и религией того времени.

С КРАСОТОЙ! Прежде всего с красотой, ну и конечно с добротой, с героизмом, с патриотизмом и другими высокими чувствами. С этим связаны многочисленные романы и увлечения поэтов, т.к. женская красота и грация наиболее вдохновляют их на создание новых шедевров.

Действительно, по воспоминаниям Н. А. Пушешникова, племянника писателя, Бунин однажды сказал:

Поэтому весьма вероятно, что и с рассказом «Кавказ» дело обстояло именно так.

Если прочесть этот рассказ внимательно с точки зрения описанных в нём звуков, то становиться очевидно, что он очень «звучащий», в нём множество самых разных звуков. Шумы кавказских «джунглей» возле домика, где две недели жил герой — звон и жужжание насекомых, кваканье лягушек, шорох ветра в густой листве. Крик осла в деревеньке по-соседству, гомон базара там же, шум накатывающего прилива и др. А так же два звука, вероятно, имевших композиционное значение — стук дождя по крыше вагона на вокзале холодного северного города и грохот двойного выстрела в гостиничном номере где-то на юге.

Иными словами, звуков в «Кавказе» много. Но какой (или какие) из них послужил зерном, из которого вырос весь этот рассказ, сказать мог бы, наверное, только сам Бунин.

Рассказ Алехина о любви Пелагеи к Никанору оказывается неким зачином для перехода к его личной трагедии. Ведь обе любовные истории по большому счету объединены одними и теми же проблемами.

- Природа возникновения любви.

- Что важнее: долг или чувство?

- Кто стал счастливее?

Чехов намекает на то, что проблемы любви одинаковы для всех, совсем не важны в этом вопросе ни звания, ни сословия, ни классовая принадлежность. Почему именно тот или иной человек вдруг попадает в поле вашего чувства не объяснит ни один философ. И почему одни отдаются чувству, а другие включают «голову» тоже никому не ведомо. Вот Пелагея любит пьяницу и драчуна за что? Непонятно. Но она и замуж за Никанора идти не хочет, а почему? Чем ее отношения сейчас будут отличаться от тех, если бы она стала женой? Да ни чем, по-моему. Но она находится в противоречиях с самой собой и не стремится их разрешить. Как не стремился и сам Алехин, когда ездил в дом Лугановичей, истязая морально не только себя, но и любимую женщину.

Лермонтов(как и его кумир Байрон) любил писать об одиночестве.И это стихотворением не исключение, хотя и относится к жанру пейзажной лирики.

Состояние души автора и осень здесь находятся в полной гармонической связи.

В начале стихотворения рисуется довольно мрачная картина прихода осени;»пожелтевшие листья летят»;»поникшие ели,зелень мрачную хранящие»; «отважный зверь», ищущий укрытие,» пахарь», который раньше любил отдыхать средь цветов;»тусклый месяц».

Эти картина вызывает у автора ощущение тоски и одиночества.

Но автор все таки не лишает себя и нас надежды.

В осени(как времени года, так и времени жизни) есть положительные моменты, яркие краски.Об этом наглядно свидетельствует последняя строка стихотворения. «и поле ,сквозь туман лишь серебрит»

Источник

Сайт преподавателя литературы — Миллер Евгении Андреевны

1. Прочитайте отрывок « О корени происхожения глуповцев». Ответьте на вопросы, выполните задание.

О корени происхожения глуповцев

«Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, сизым орлом ширять под облакы, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и предобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло».

Так начинает свой рассказ летописец, и затем, сказав несколько слов и похвалу своей скромности, продолжает.

Был, говорит он, в древности народ, головотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку «тяпать» головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется — об стену тяпают; Богу молиться начнут — об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонёбые, долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности, когда же лгали, то прибавляли «да будет мне стыдно», и были наперед уверены, что «стыд глаза не выест». Таким образом взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешки кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев и нечем было «людской завод» продолжать, тогда головотяпы первые взялись за ум. Поняли, что кому-нибудь да надо верх взять, и послали сказать соседям: будем друг с дружкой до тех пор головами тяпаться, пока кто кого перетяпает. «Хитро это они сделали, — говорит летописец, — знали, что головы у них на плечах растут крепкие — вот и предложили». И действительно, как только простодушные соседи согласились на коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех, с Божью помощью, перетяпали. Первые уступили слепороды и рукосуи; больше других держались гущееды, ряпушники и кособрюхие. Чтобы одолеть последних, вынуждены были даже прибегнуть к хитрости. А именно: в день битвы, когда обе стороны встали друг против друга стеной, головотяпы, неуверенные в успешном исходе своего дела, прибегли к колдовству: пустили на кособрюхих солнышко. Солнышко-то и само по себе так стояло, что должно было светить кособрюхим в глаза, но головотяпы, чтобы придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону кособрюхих шапками: вот, дескать, мы каковы, и солнышко заодно с нами. Однако кособрюхие не сразу испугались, а сначала тоже догадались: высыпали из мешков толокно и стали ловить солнышко мешками. Но изловить не изловили, и только тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли повинную.

Собрав воедино куралесов, гущеедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться внутри, с очевидною целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из нее лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, потом козла в соложенном тесте утопили, потом свинью за бобра купили, да собаку за волка убили, потом лапти растеряли да по дворам искали: было лаптей шесть, а сыскали семь; потом рака с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за восемь верст ловить ходили, а комар у пошехонца на носу сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами острог конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом беса в солдаты отдавали, потом небо кольями подпирали, наконец, утомились и стали ждать, что из этого выйдет.

Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села; блины, которыми острог конопатили, арестанты съели; кошели, в которых кашу варили, сгорели вместе с кашею. А рознь да галдение пошли пуще прежнего: опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя.

Он нам все мигом предоставит, — говорил старец Добромысл, — он и солдатов у нас наделает, и острог, какой следовает, выстроит! Айда, ребята!

Искали, искали они князя и чуть-чуть в трех соснах не заблудилися, да спасибо случился тут пошехонец-слепород, который эти три сосны как свои пять пальцев знал. Он вывел их на торную дорогу и привел прямо к князю на двор.

— Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? — вопросил князь посланных.

— Мы головотяпы! нет нас в свете народа мудрее и храбрее! Мы даже кособрюхих и тех шапками закидали! — хвастали головотяпы.

— А что вы еще сделали?

— Да вот комара за семь верст ловили, — начали было головотяпы, и вдруг им сделалось так смешно, так смешно. Посмотрели они друг на дружку и прыснули.

— А ведь это ты, Пётра, комара-то ловить ходил! — насмехался Ивашка.

— Ан ты!

— Нет, не я! у тебя он и на носу-то сидел!

Тогда князь, видя, что они и здесь, перед лицом его, своей розни не покидают, сильно распалился и начал учить их жезлом.

— Глупые вы, глупые! — сказал он, — не головотяпами следует вам, по делам вашим, называться, а глуповцами! Не хочу я володеть глупыми! а ищите такого князя, какого нет в свете глупее — и тот будет володеть вами.

Сказавши это, еще маленько поучил жезлом и отослал головотяпов от себя с честию.

Задумались головотяпы над словами князя; всю дорогу шли и всё думали.

— За что он нас раскастил? — говорили одни, мы к нему всей душой, а он послал нас искать князя глупого!

Но в то же время выискались и другие, которые ничего обидного в словах князя не видели.

— Что же! — возражали они, — нам глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будет! Сейчас мы ему коврижку в руки: жуй, а нас не замай!

— И то правда, — согласились прочие.

Воротились добры молодцы домой, по сначала решили опять попробовать устроиться сами собою. Петуха на канате кормили, чтоб не убежал, божку съели. Однако толку все но было. Думали-думали и пошли искать глупого князя.

Шли они по ровному месту три года и три дня, и всё никуда прийти не могли. Наконец, однако, дошли до болота. Видят, стоит на краю болота чухломец-рукосуп, рукавицы горчат за поясом, а он других ищет.

— Не знаешь ли, любезный рукосуюшко, где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его в свете глупее? — взмолились головотяпы.

— Знаю, есть такой, — отвечал рукосуй, — вот идите прямо через болото, как раз тут.

Бросились они все разом в болото, и больше половины их тут потопло («Многие за землю свою поревновали», — говорит летописец); наконец вылезли из трясины и видят: на другом краю болотины, прямо перед ними, сидит сам князь да глупый-преглупый! Сидит и ест пряники писаные. Обрадовались головотяпы: вот так князь! лучшего и желать нам не надо!

— Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? — молвил князь, жуя пряники.

— Мы головотяпы! нет нас народа мудрее и храбрее! Мы гущеедов — и тех победили! — хвастались головотяпы.

— Что же вы еще сделали?

— Мы щуку с яиц согнали, мы Волгу толокном замесили. — начали было перечислять головотяпы, но князь не зaхотел и слушать их.

— Я уж на что глуп, сказал он, — а вы еще глупее меня! Разве щука сидит на яйцах? или можно разве вольную реку толокном месить? Нет, не головотяпами следует вам называться, а глуповцами! Не хочу я володеть вами, а ищите вы себе такого князя, какого нет в свете глупее, — и тот будет володеть вами!

И, наказав жезлом, отпустил с честию.

Задумались головотяпы: надул курицын сын рукосуй! Сказывал, нет этого князя глупее — ан он умный! Однако воротились домой и опять стали сами собой устраиваться. Под дождем онучи сушили, на сосну Москву смотреть лазили. И все нет как нет порядку, да и полно. Тогда надоумил всех Пётра Комар.

— Есть у меня, — сказал он, друг-приятель, по прозванию вор-новотор, уж если экая выжига князя не сыщет, так судите вы меня судом милостивым, рубите с плеч мою голову бесталанную!

С таким убеждением высказал он это, что головотяпы послушались и призвали новотора-вора. Долго он торговался с ними, просил за розыск алтын да деньгу, головотяпы же давали грош да животы свои в придачу. Наконец, однако, кое-как сладились и пошли искать князя.

— Ты нам такого ищи, чтоб немудрый был! — говорили головотяпы новотору-вору, — на что нам мудрого-то, ну его к ляду!

И повел их вор-новотор сначала все ельничком да березничком, потом чащей дремучею, потом перелесочком, да и вывел прямо на поляночку, а посередь той поляночки князь сидит.

Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит, это, перед ними князь да умной-преумной; в ружьецо попаливает да сабелькой помахивает. Что ни выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит, что ни махнет сабелькой, то голова с плеч долой. А вор-новотор, сделавши такое пакостное дело, стоит, брюхо поглаживает да в бороду усмехается.

— Что ты! с ума, никак, спятил! пойдет ли этот к нам? во сто раз глупее были, — и те не пошли! — напустились головотяпы на новотора-вора.

— Ништо! обладим! — молвил вор-новотор, — дай срок, я глаз на глаз с ним слово перемолвлю.

Видят головотяпы, что вор-новотор кругом на кривой их объехал, а на попятный уж по смеют.

— Этo, брат, не то, что с кособрюхими лбами тяпаться? нет, тут, брат, ответ подай: каков таков человек? какого чину и звания? — гуторят они меж собой.

А вор-новотор этим временем дошел до самого князя, снял перед ним шапочку соболиную и стал ему тайные слова на ухо говорить. Долго они шептались, а про что — не слыхать. Только и почуяли головотяпы, как кор-новотор говорил: «Драть их, ваша княжеская светлость, завсегда очень свободно».

Наконец и для них настал черед встать перед ясные очи его княжсской светлости,

Что вы за люди? и зачем ко мне пожаловали? — обратился к ним князь.

— Мы головотяпы! нет нас народа храбрее, — начали было головотяпы, но вдруг смутились.

— Слыхал, господа головотяпы! — усмехнулся князь («и таково ласково усмехнулся, словно солнышко просияло!» — замечает летописец), — весьма слыхал! И о том знаю, как вы рака с колокольным звоном встречали — довольно знаю! Об одном не знаю, зачем же ко мне-то вы пожаловали?

— А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить: много мы промеж себя убийств чинили, много друг дружке разорений и надругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и володей нами!

— А у кого, спрошу вас, вы допрежь сего из князей, братьев моих, с поклоном были?

— А были мы у одного князя глупого, да у другого князя глупого ж — и те володеть нами не похотели!

— Ладно. Володеть вами я желаю, — сказал княяь, — а чтоб идти к вам жить — не пойду. А вот посылаю к вам, заместо себя, самого этого новотора-вора: пущай он вами дома правит, а я отсель и им и вами помыкать буду!

Понурили головотяпы головы и сказали:

— Так!

— И будете вы платить мне дани многие, — продолжал князь, — у кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь; у кого грош случится, тот разломи его начетверо: одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую себе оставь. Когда же пойду на войну — и ны идите! А до прочего вам ни до чего дела нет!

— Так! — отвечали головотяпы.

— И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать; прочих же всех — казнить.

— Так! — отвечали головотяпы.

— А как не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами.

— Так! — отвечали головотяпы.

Затем приказал князь обнести послов водкою да одарить по пирогу, да по платку алому, и, обложив данями многими, отпустил от себя с честпю.

Шли головотяпы домой и воздыхали. «Воздыхали неослабляючи, вопияли сильно!» — свидетельствует летописец. «Вот она, княжеская правда какова!» — говорили они. И еще говорили: «Такали мы, такали, да и протакали!» Один же из них, взяв гусли, запел:

Не шуми, мати зелена дубровушка!

Не мешай добру молодцу думу думaти,

Как заутра мне, добру молодцу, на допрос идти

Перед грозного судью, самого царя.

Чем далее лилась песня , тем ниже понуривались головы головотяпов. «Были между ними, — говорит летописец, — старики седые и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли; были и молодые; кои той воли едва отведали, но и те тоже плакали. Тут только познали нее, какова такова прекрасная воля есть». Когда же раздались заключительные стихи песни:

Я за то тебя, детинушку, пожалую

Среди поля хоромами высокими,

Что двумя столбами с перекладиною. —

то все пали ниц и зарыдали.

Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами. «Так и процвела сия древняя отраслью, — прибавляет летописец.

Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами, и действительно, не в долгом времени возжег бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потом сычужники. Вор-новотор ходил на них с пушечным снарядом, палил неослябляючи и, перепалив всех, заключил мир, то есть у заугольников ел палтусину, у сычужников — сычуги. И получил от князя похвалу великую. Вскоре, однако, он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстие дошли даже до князя. Распалился князь крепко и послал неверному рабу петлю. Но новотор, как сущий вор, и тут извернулся: предварил казнь тем, что, не выждав петли, зарезался огурцом.

После новотора-вора пришел «заместь князя» одоевец, тот самый, который «на грош постных яиц купил». Но и он догадался, что без бунтов ему не жизнь, и тоже стал донимать. Поднялись кособрюхие, калашники, соломатники — все отстаивали старину да права свои. Одоевец пошел против бунтовщиков, и тоже начал неослабно палить, но, должно быть, палил зря, потому что бунтовщики не только не смирялись, но увлекли за собой чернонёбых и губошлепов. Услыхал князь бестолковую пальбу бестолкового одоевца и долго терпел, но напоследок не стерпел: вышей против бунтовщиков собственною персоною и, перепалив всех до единого, возвратился восвояси.

— Посылал я сущего вора — оказался вор, — печаловался при этом князь, посылал одоевца по прозванию «продай на грош постных яиц» — и тот оказался вор же. Кого пошлю ныне?

Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать преимущество: орловцу ли — на том основании, что «Орел дa Кромы — первые воры» — или шуянину, на том основании, что он «в Питере бывал, на полу сыпал и тут не упал», нo, наконец, предпочел орловца, потому что он принадлежал к древнему роду «Проломленных Голов». Но едва прибыл орловец на место, как встали бунтом старичане и, вместо воеводы, встретили с хлебом с солью петуха. Поехал к ним орловец, надеясь в Старице стерлядями полакомиться, но нашел, что там «только грязи довольно». Тогда он Старицу сжег, а жен и дев старицких отдал самому себе на поругание. «Князь же, уведав о том, урезал ему язык».

Затем князь еще раз попробовал послать «вора попроще» и в этих соображениях выбрал калязинца, который «свинью за бобра купил», но этот оказался еще пущим вором, нежели новотор и орловец. Взбунтовал семендяевцев и заозерцев и «убив их, сжег».

Тогда князь выпучил глаза и воскликнул:

— Несть глупости горшня, яко глупость!

И прибых собственною персоною в Глупов и возопи:

— Запорю!

С этим словом начались исторические времена

1. Чем характеры героев этого произведения напоминают некоторых сказочных персонажей?

2. Какие сатирические приемы помогают понять реальную сущность «деяний» градоначальников?

3. Подумайте, как мог страдать город их «деятельности» глуповских градоначальников. Какими пословица ми оправдывали они свою деятельность? Какого «порядка» добивались головотяпы, когда собрали воедино соседние племена? Каким словом начались «исторические времена»?

4. Чего хочет достичь Щедрин сатирическим изображением чиновников и градоначальников тогдашней России? Что предполагает писатель «разбудить» в обществе?

5. С помощью каких художественных средств удается Щедрину показать глуповцев? Почему народ, о котором рассказывается в романе, называют головотяпами? Как называются соседние народы? Перечислите их. Как можно объяснить их названия?

6. Вспомните определения гиперболы, гротеска, сравнения. Какие из этих художественных средств, т. е. тропов, используются Щедриным? Приведите примеры.

7. Какие произведения (басни, сказки) напоминает вам эта глава из романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»?

Могли ли влиять сатирические произведения Щедрина на общественное мнение и общественные порядки тогдашней России? Подготовьте небольшое сообщение- рассуждение.

2. Вопросы и задания по роману «История одного города»

1.Почему М. Е. Салтыков-Щедрин назвал свою книгу «Историей одного города»? О чем говорит подобное название?

2.Какие явления российской жизни подвергнуты осмеянию в «Истории одного города»?

3. Как построена «История одного города&? В каких произведениях вы встречались с подобным построением?

4.Познакомьтесь с различными жанровыми определениями « Истории одного города » и обоснуйте их.

5.Вы уже встречались в произведениях русских писателей с сатирическим описанием российских городов: у Н. В. Гoголя в «Миргороде», «Мертвых душах» у А. П. Чехова в «Человеке в футляре» и др. Сопоставьте эти описания.

Источник