- Как легально признать банкротом ООО

- В чем положительные стороны банкротства

- Кто может претендовать на признание банкротом?

- Предпосылки несостоятельности ООО

- Кто может заявить о банкротстве

- Этапы банкротства

- Наблюдение

- Необходимость финансовой санации ООО

- Применение внешнего управления

- Введение конкурсного производства

- Банкротство по упрощенной схеме

- Особенности упрощенного банкротства

- Как правильно разорить организацию (вредный совет)

Как легально признать банкротом ООО

Банкротство – один из вариантов ликвидации нежизнеспособного бизнеса. Если компания накопила немалое количество просроченных денежных обязательств, а имеющихся активов явно не хватает, чтобы удовлетворить все требования кредиторов, то впору готовиться к вступлению в процедуру банкротства.

В чем положительные стороны банкротства

Положительные моменты официального банкротства очевидны:

- ООО освобождается от долговых обязательств не только перед банками, контрагентами и сотрудниками, но и перед государством;

- активы ООО защищены от арестов и рейдерских манипуляций;

- учредители и руководство компании не подлежат привлечению к ответственности (налоговой либо административной).

Ввиду того, что полное прохождение процедуры весьма растянуто во времени – от подачи заявления до вынесения судебного вердикта может пройти до 1,5-2 лет – к необходимости признания банкротства нужно подходить здраво.

Важно: сопровождение процедуры банкротства требует привлечения независимого управляющего, которому необходимо выплачивать вознаграждение на протяжении всего периода признания несостоятельности.

Кто может претендовать на признание банкротом?

Финансовая и деловая несостоятельность фирмы, признанная в судебном порядке – достаточно безопасный способ избавиться от организации, находящейся в стадии агонии. ООО, претендующее на получение статуса банкрота, должно отвечать следующим критериям:

- сумма всех долгов по бухгалтерской отчетности составляет 300 тысяч рублей и более;

- просрочка по обязательным выплатам длится больше трех месяцев;

- у фирмы нет потенциала, чтобы расплатиться по имеющимся задолженностям.

Наличие трех составляющих, дающих право на признание ООО банкротом, не означает, что всем организациям, имеющим долги, следует прибегать к получению статуса банкрота. Актуально прохождение процедуры для компаний, имеющим не только высокий уровень задолженности, но и значительную финансово-хозяйственную активность с крупными денежными оборотами.

Формальные признаки банкротства, оговоренные в Гражданском кодексе и ФЗ-127 «О банкротстве (несостоятельности)», в большинстве случаев выступают «верхушкой айсберга», скрывая упущения и огрехи в организации и управлении ООО.

Предпосылки несостоятельности ООО

Отсутствие профессионального финансового и хозяйственного менеджмента – одна из главных причин, приводящих к ситуации, предшествующей банкротству. Критическое положение предприятия может проявляться следующими признаками:

- снижение величины оборотных активов;

- рост просроченной дебиторской задолженности за счет неграмотного расширения рынка сбыта, отгрузки товаров непроверенным контрагентам, выдаче товарных и финансовых займов неплатежеспособным субъектам;

- несоблюдение рационального распределения доходов и расходов;

- отсутствие спроса на продукцию/товары компании, обусловленное неконкурентоспособными ценами, несоответствием стоимости товара его качеству;

- непропорциональное соотношение активов ООО величине заемных средств.

Внешними причинами, ведущими к банкротству ООО, выступают проявления экономического кризиса, когда выживают сильные компании с грамотным менеджментом.

Если проанализировать бухгалтерский баланс ООО, то настораживающими факторами могут быть:

- «зигзаги» в отображении материальных запасов – резкий рост или обнуление соответствующего показателя баланса;

- перманентное увеличение долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности;

- повышение от периода к периоду долгов перед персоналом и учредителями ООО;

- уменьшение величины ликвидных активов (основных средств, складских запасов).

Проявление перечисленной симптоматики говорит о том, что организация вскоре может оказаться банкротом.

Кто может заявить о банкротстве

Решение о несостоятельности ООО выносится Арбитражным судом. Заявителями в процессе могут выступать:

- государственные контролирующие структуры – при наличии прогрессирующей задолженности по бюджетным и пенсионным платежам;

- контрагенты, выступающие в качестве кредиторов, долгое время не получающие денег за отгруженный товар или предоставленные услуги;

- банковские организации – при наличии просрочек по регулярным кредитным выплатам.

Подача заявления в Арбитраж – не только самый первый, но и наиболее важный шаг на пути к получению статуса банкрота. На этой стадии необходимо предоставить веские доказательства того, что ООО не способно погасить имеющиеся долги и обосновать свои притязания.

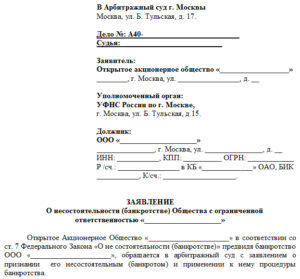

ФАЙЛЫ

Заявление в арбитражный суд о банкротстве (несостоятельности) ООО (.doc)

На протяжении месяца судебный орган будет изучать представленные задокументированные аргументы, прежде чем принять решение о начале процедуры банкротства.

Этапы банкротства

Классическая процедура банкротства, регламентированная федеральным законодательством, состоит их четырех этапов:

- наблюдение;

- финансовая санация;

- внешнее управление;

- конкурсное производство.

Наблюдение

ООО продолжает функционировать в штатном режиме, однако его деятельность контролируется арбитражным управляющим. Руководство компании лишается права без согласия управляющего на заключение сделок по купле-продаже активов, получения займов. Кроме того, дивиденды участникам на стадии наблюдения не выплачиваются, и прибыль не распределяется. На этом этапе формируется перечень кредиторов и проводится их первое собрание с определением реестра требований к будущему банкроту.

Основная задача управляющего на стадии наблюдения – удостовериться, что все признаки несостоятельности ООО соответствуют действительности, и компания не намерена прибегнуть к фиктивному банкротству.

Первая стадия длится до 7 месяцев, после чего арбитражный управляющий представляет суду свое аргументированное решение по поводу целесообразности продолжения процедуры. Выводы управляющего основываются на детальном изучении финансового потенциала ООО, и содержат рекомендации по переходу к одному из следующих этапов процедуры.

Следует знать: на любой стадии банкротства допускается заключение мирового соглашения с кредиторами. Для этого составляется оптимальный график уплаты долгов, который устроит и должника, и его партнеров. Соглашение о мирном урегулировании утверждается Арбитражным судом.

Необходимость финансовой санации ООО

Финансовая санация применяется, когда есть перспектива восстановления нормального функционирования компании. В соответствии с планом оздоровления ООО должно расплачиваться по долгам пропорциональными долями. Для обеспечения погашения применяется период льготного налогообложения или финансовые займы от третьих лиц (в том числе от кредиторов). Длительность санационного этапа составляет до 24 месяцев. За это время ООО должно восстановить свою финансовую благонадежность и урегулировать дальнейшую деятельность.

Применение внешнего управления

Внешнее управление нацелено на проведение мероприятий по восстановлению платежеспособности фирмы. Руководители ООО при внешнем управлении лишаются полномочий, а на требования кредиторов накладывается мораторий. Средства, которые должны были пойти на уплату долгов, перераспределяются на осуществление действий, способствующих экономической стабилизации должника.

Введение конкурсного производства

Введение конкурсного производства характеризуется формированием имущественной (конкурсной) массы для того, чтобы обеспечить удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью. По окончании конкурсного производства активы должника распродаются, часть долгов погашается, а те обязательства, на которые не хватило существующей конкурсной массы, считаются аннулированными.

Завершение конкурсного производства фактически означает прекращение деятельности ООО. Управляющий направляет документы в регистрационный орган, где фиксируется исключение компании из ЕГРЮЛ.

Банкротство по упрощенной схеме

Около 50% дел, связанных с банкротством ООО, рассматриваются в упрощенном порядке. В отличие, от общей схемы, где ликвидация фирмы – заверщающий этап, при «облегченном» банкротстве процедура начинается с принятия решения о ликвидации.

Как только учредители ООО договорятся между собой о добровольной ликвидации фирмы путем банкротства, они составляют соответствующее решение. Наряду с этим, необходимо установить фигуранта, который будет сопровождать всю процедуру – арбитражного/конкурсного управляющего.

Заявление в Арбитраж подается с приложением установленного регламентом пакета документов, среди которых, помимо учредительной документации, обязательно наличие бухгалтерского баланса и заверенных руководителем первичных документов (актов-сверок, платежных поручений, бухгалтерских справок).

Надо знать: инициировать банкротство по упрощенному варианту может сам должник либо государственные структуры (в т.ч. банки). Если заявителем выступает контролирующая или банковская организация, то она берет на себя финансирование процедуры банкротства.

Если суд вынесет вердикт о признании ООО несостоятельным (банкротом), то, минуя промежуточные этапы, назначенный управляющий проводит процедуру конкурсного производства. За 6-9 месяцев создается имущественная масса, подлежащая реализации с торгов, и удовлетворяются требования кредиторов.

Особенности упрощенного банкротства

Облегченный вариант получения статуса банкрота – процедура чрезвычайно удобная для должника. Однако для ее применения следует выполнить ряд условий:

- решение о ликвидации принимается единственным (или мажоритарным) участником ООО;

- активы ООО несущественны и их реализация не может удовлетворить требования кредиторов;

- наличие неликвидного баланса на момент принятия решения о добровольной ликвидации;

- высокий уровень задолженности по бюджетным платежам.

Имейте в виду: если суд выявит продажу активов ООО, осуществленную перед началом процедуры банкротства, то такие сделки могут быть оспорены, а решение Арбитражного суда будет для должника отрицательным.

Сроки прохождения процедуры при упрощенном банкротстве сокращены практически вдвое – реестр кредиторов закрывается спустя месяц после объявления о банкротстве. Так у компании появляются дополнительные возможности уменьшить реальную сумму задолженности.

Немаловажен и факт значительной экономии финансов для обеспечения процедуры – ввиду сокращенных сроков сумма вознаграждения управляющему будет гораздо меньше.

Отрицательным моментом в применении упрощенного порядка признания ООО банкротом является тот факт, что после вынесения судебного решения возобновления деятельности компании невозможно.

Источник

Как правильно разорить организацию (вредный совет)

Жила-была одна организация. Довольно богатая. Имела головной офис в крупном городе и полтора десятка представительств в разных регионах России. Владелец организации (будем звать его просто Хозяин) самолично создал эту компанию и совершенно справедливо извлекал из своего бизнеса хорошие доходы.

Всё бы ничего, но… Но Хозяин почему-то был крайне не расположен к бухгалтерам – платил мало, унижал с поводом и без повода, да и вообще при каждом удобном случае старался показать, что в бухгалтерии сидят одни бездельники. Прав ли он был в данном случае или не прав – не об этом речь. Тут важно было другое – из-за такого к себе отношения бухгалтеры у него сильно не задерживались, и даже самые стойкие больше полугода на Хозяина не работали.

А тот, как говорится, и в ус себе не дул. Не хотят работать у него – и не надо. Других возьму! Вон, откроешь любой рекрутинговый портал, посмотришь на кучу резюме соискателей – аж в глазах рябит. Бери любого. Впрочем, поработав на Хозяина некоторое время, они всё-таки убегали куда-то в другое место, проклиная скупца и самодура.

Особенно Хозяина выводили из себя разговоры бухгалтеров о регламентации системы документооборота и учётной политике. Лучшего способа вызвать на себя начальственный гнев было даже трудно представить:

— Какая такая учётная политика? Какой ещё документооборот? – возмущённо гремел Хозяин. – Здесь я всё решаю. Какой документ мне нужен – такой и сделают. А то, что мне не нужно, того и не будет. Никогда! Нечего тут разводить бюрократию и бумажную волокиту. Я и сам знаю, что у нас в порядке, а что нет. Не лезьте в мои дела. Если есть деньги на расчётном счёте – значит, всё в порядке… А вы вместо того, чтобы грузить меня своей бухгалтерской чушью, лучше работайте. В нормативных документах всё, что надо, написано. Вот и делайте всё по писаному. И нечего умничать и всякие там учётные политики изобретать!

Такая ситуация продолжалась год, два, три… И вот однажды Хозяин получил из ИФНС извещение, что его организация попала в список на комплексную проверку. Так что пусть готовится. «Пусть приходят! – подумал Хозяин. – Обороты у меня растут. Прибыль есть. Налоги я плачу вовремя. Чего мне бояться?».

Пришла проверка. Расположились инспекторы в выделенном им помещении, начали работу… Повезло им. Обычно ведь как – проверяющим приходится носом землю рыть, чтобы обнаружить какое-то нарушение. А тут – всё на поверхности.

Что именно инспекторы обнаружили? Как ни странно, никакого криминала не было. То есть каких-то там запрещённых схем или следов «левого оборота». Точнее, может они и были, но инспекторы их не стали искать. Зачем? Если можно по-лёгкому столько найти!

Напомним ещё раз – система документооборота в организации отлажена не была. Что это значит в конкретном случае? Ну, например, прошла реализация, а документ об этом до бухгалтерии не доехал – застрял или у директора, или в отделе продаж. Аналогичная ситуация с закупками материалов.

А отсутствие учётной политики к чему привело? Помните наказ Хозяина – делать всё так, как написано в нормативных документах? А ничего, что в том же Налоговом кодексе полным-полно ситуаций, когда организация должна была выбрать один из нескольких способов ведения учёта? Разные способы начисления амортизации, стоимости списания материалов в производство и т.п. И каждый новый бухгалтер считал своим долгом выбрать тот способ, который лично ему больше нравится. А чего? Нет же учётной политики! А раз нет – то можно вести учёт как угодно. Как правая рука захочет. А если ещё вспомнить, что существует множество неоднозначных ситуаций, когда даже на уровне чиновников различных ветвей власти отсутствует единое мнение.

Ну, вы меня поняли. Более десяти (. ) бухгалтеров, каждый из которых был личностью с собственными взглядами на бухгалтерский и налоговый учёт, сменившихся в течение трёх лет, сделали своё дело. Организации пришлось уплатить немалый штраф, пени, доплатить налоги… Хозяину мало не показалось. Пришлось тряхнуть собственной мошной, оказав фирме безвозмездную помощь. В общем, спас её от разорения. А оно, между прочим, было очень даже вероятно.

Но если думаете, что Хозяин признал свои ошибки, то вы глубоко заблуждаетесь. Ничего подобного! Бизнесмен счёл, что всему виной глупые бухгалтеры, а также злобные наймиты и крючкотворы из ФНС. Что на это скажешь. Текучка кадров – вещь обыденная. На некоторых должностях это даже считается полезным. Но в бухгалтерии постоянная смена действующих лиц – это стихийное бедствие, последствия которого ужасны. Особенно, когда отсутствует общая концепция бухгалтерского учёта и документооборота. А самодурство руководителя… Тут вы и сами всё понимаете.

Так и хочется, резюмируя эту историю, дать очередной «вредный совет»:

Источник