- Признание вины — не все так просто

- Терминология в действии

- Признание вины фактически и юридически

- Ответственность должностного лица

- Нарушители на дорогах

- Право подсудимого

- Признание вины в преступлении: когда оно необходимо и когда можно взять его обратно

- Признание как основное доказательство

- Как фиксируется признание вины

- Как использовать признание вины и где оно необходимо

- Когда можно отказаться от признания вины

Признание вины — не все так просто

Марина Гончарова, адвокат АП Тамбовской области.

О том, что чистосердечное признание облегчает вину и снижает наказание, знает каждый. Понятие вины широко употребляется в УК РФ, однако законодательного определения ему не дается. Не содержит уголовный закон и понятие «признание вины».

Терминология в действии

Отечественная наука и практика придерживаются психологического понимания вины как психического отношения лица к совершаемому им общественно опасному деянию.

Если вина есть психическое отношение лица к совершаемому деянию, то признание вины, соответственно, это доведение до сведения органов следствия и суда своего отношения к совершенному деянию. Причем не важно, какие мотивы движут лицом, привлекаемым к уголовной ответственности. Если рассматривать признание вины как осознание и понимание ответственности за совершенное преступление, гражданский долг, самоосуждение, угрызения совести и тому подобное, то дело обстоит довольно просто: совершил — признался — раскаялся.

Само по себе признание вины еще не означает активного способствования раскрытию преступления, но и самостоятельно оно относится уголовным законом и судебной практикой к иным обстоятельствам, смягчающим наказание (ч. 2 ст. 61 УК РФ). В связи с этим установление в поведении лица, привлекаемого к уголовной ответственности, наличия либо отсутствия признания вины непосредственно влияет на вид и размер наказания.

В каждом конкретном деле установить, признал ли обвиняемый (подсудимый) вину во вменяемом ему преступлении, должны дознаватель, следователь и суд. Тогда-то и возникают трудности в применении терминологии.

Прежде всего необходимо помнить, что согласие с предъявленным обвинением и признание вины — понятия близкие по смыслу, но не тождественные. К сожалению, дознаватель, следователь и суд зачастую два этих понятия не различают, что приводит к негативным последствиям для обвиняемого (подсудимого).

ВС РФ в п. 5 Постановления Пленума от 05.12.2006 N 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» (с изменением, внесенным Постановлением Пленума от 24.02.2010 N 4) совершенно справедливо указал: «По смыслу п. 22 ст. 5, п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 171 и ч. 1 ст. 220 УПК РФ применительно к особому порядку судебного разбирательства под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, заявляя ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, следует понимать фактические обстоятельства содеянного обвиняемым, форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер и размер вреда, причиненного деянием обвиняемого».

Разъяснение далеко не случайно. Согласиться с предъявленным обвинением можно и не признавая вины, и не раскаиваясь, и не способствуя своим поведением раскрытию преступления. Например, обвиняемый убежден в своей невиновности, но, понимая, что шанс доказать свою непричастность к совершению преступления у него невелик, идет на законную сделку с правосудием.

Признание вины фактически и юридически

Наиболее важным в процедуре согласия с предъявленным обвинением является признание юридической оценки содеянного. Обвиняемый соглашается с квалификацией его действий (бездействия) по определенной статье, части и пункту УК РФ. Происходит ли то же самое при признании вины? Вовсе не обязательно.

Приведу конкретный пример. В ходе ссоры оппоненты отталкивают друг друга, в результате один из них при падении получает вред здоровью средней тяжести. Юридически мы имеем дело с причинением средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. Уголовная ответственность за подобные действия не наступает. Но фактические обстоятельства содеянного причинитель вреда (назовем его так) осознает и полностью с ними соглашается, считая свои действия аморальными и противозаконными.

Следователь, необоснованно предъявивший данному гражданину обвинение по ч. 1 ст. 112 УК РФ, указывает в протоколе: обвиняемый вину признал полностью, а в обвинительном заключении то же самое обстоятельство следователь определяет как обстоятельство, смягчающее наказание.

И вот мы имеем дело и с самоосуждением, и с самопорицанием, и с угрызениями совести лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Одно большое «но»: признание вины фактически — на нравственно-психологическом уровне — не должно рассматриваться как юридическое признание вины. В данном случае причинитель вреда негативно относится к своим действиям, полагает, что он причастен к причинению травмы потерпевшему, признает свою моральную ответственность за случившееся, возможно, даже готов понести за это наказание, тогда как по закону действия причинителя уголовно наказуемыми не являются.

Таким образом, отрицание вины, равно как и ее признание, может быть правдивым, а может являться результатом самооговора или заблуждения. В подобных случаях возникают неординарные ситуации: обвиняемый вину признает полностью, но от особого порядка отказывается, так как не согласен с юридической оценкой содеянного.

Речь идет о так называемых юридических ошибках или ошибках в праве — неправильном представлении лица относительно правовой сущности или правовых последствий деяния.

Ответственность должностного лица

В теории уголовного права юридические ошибки рассматриваются исключительно с точки зрения лица, совершившего деяние. Но как быть, если юридическую ошибку совершает не лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, а лицо должностное: дознаватель, следователь, суд?

Признание вины подозреваемым (обвиняемым) нередко ведет к поверхностному расследованию уголовных дел, к необоснованному рассмотрению дела в порядке особого судопроизводства и едва ли не снимает со следствия и обвинения бремя доказывания.

Конечно, проблемы нет, если юридическую ошибку следователя исправит суд, признав ошибочно преступное непреступным и оправдав подсудимого. Сложнее дело обстоит с неправильной квалификацией преступного деяния.

Зачастую суды, исправляя ошибки следствия и переквалифицируя действия подсудимого с одного состава преступления на другой, соглашаются с позицией следователя относительно отсутствия смягчающих обстоятельств у обвиняемого, и в приговоре пишут «подсудимый вину не признал, смягчающих наказание обстоятельств не имеется». Между тем, если внимательно изучить материалы уголовного дела, можно сделать вывод об обратном: фактические обстоятельства содеянного, указанные как в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, так и в приговоре, лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, признавало имевшими место в полном объеме, равно как и свою роль в описанных событиях. В таком случае следовало считать, что подсудимый вину признал полностью, и учесть это как смягчающее наказание обстоятельство.

На практике же при решении вопроса о наличии в действиях лица смягчающих наказание обстоятельств, таких как признание вины и активное способствование раскрытию преступления, органы следствия и суды, на мой взгляд, совершенно необоснованно требуют от обвиняемого (подсудимого) юридической оценки содеянного.

Нарушители на дорогах

Признание вины в юридическом смысле следует рассматривать не иначе как согласие подозреваемого (обвиняемого) с фактическими обстоятельствами содеянного, не вдаваясь в юридическую оценку и в детали квалификации. Судебная практика нередко придерживается иной позиции.

Определение позиции обвиняемого только по конкретному ответу «виновным себя признаю полностью» либо «виновным себя не признаю» недопустимо без учета смысла и содержания его показаний.

Наибольшую сложность в учете признания вины как обстоятельства, смягчающего наказание, представляют дела о преступлениях в сфере безопасности дорожного движения.

В пункте 1 Постановления Пленума ВС РФ от 09.12.2008 N 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» (с изменениями от 23.12.2010) судам разъяснено: уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, может иметь место лишь при условии наступления последствий, указанных в этой статье, и если эти последствия находятся в причинной связи с допущенными лицом нарушениями ПДД или эксплуатации транспортных средств.

Уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ наступает не при всяком ДТП с тяжкими последствиями, а тогда, когда водителем в конкретной дорожной обстановке нарушены ПДД и при наличии технической возможности избежать ДТП.

Ответить на вопрос, какое именно требование ПДД нарушено, бывает настолько сложно, что органы следствия и суды нередко ставят на разрешение экспертов-автотехников недопустимые правовые вопросы. Еще сложнее ответить на вопрос о технической возможности избежать ДТП. Бывает, по делу проводится несколько технических экспертиз, заключения которых противоречат друг другу. Случается, уголовное дело проходит несколько судебных инстанций, и каждая инстанция по-своему разрешает вопрос о виновности водителя.

В случае, о котором пойдет речь, водитель признавал многое: что был за рулем, что совершил наезд на другой автомобиль, что в результате именно этого наезда водитель второго автомобиля погиб, указал очевидцев. Казалось бы, водитель рассказал все, что видел и знал, да и свою вину в смерти другого лица не отрицал, раскаивался.

Не мог подозреваемый водитель только согласиться с тем, что имел техническую возможность предотвратить ДТП. Поэтому после предъявления обвинения по ч. 2 ст. 264 УК РФ (редакции от 08.12.2003 N 162-ФЗ) в протоколе указал, как думал, — «вину не признаю».

Именно эта фраза обернулась против водителя! Во-первых, следователь в обвинительном заключении указал на полное отсутствие смягчающих обстоятельств. Во-вторых, государственный обвинитель и представитель потерпевшего в судебных прениях настаивали на строгом наказании, ссылаясь, в частности, на то, что подсудимый вину не признал, не раскаялся, раскрытию преступления не способствовал, а, напротив, пытался уйти от уголовной ответственности и наказания. В-третьих, суд таковых смягчающих обстоятельств в действиях водителя в приговоре не усмотрел.

Такое отношение к поведению подсудимого возникло у следствия, государственного обвинения и суда потому, что на плечи лица, привлекаемого к уголовной ответственности, уголовное судопроизводство незаконно и необоснованно возложило тяжкое бремя разрешения исключительно юридических вопросов.

В судебных прениях адвокат подозреваемого настаивал на том, что фактические обстоятельства обвиняемый, а затем подсудимый признал полностью. После продолжительного предварительного и судебного следствия суд, рассмотрев все доказательства по делу, пришел к выводу о виновности подсудимого.

Право подсудимого

Активное участие обвиняемого в предъявлении доказательств на следствии, заявление ходатайств о назначении дополнительных и повторных технических экспертиз, выражение своего отношения к вопросам квалификации преступления вовсе не свидетельствуют о намерении и желании обвиняемого уйти от уголовной ответственности и избежать наказания. Поведение обвиняемого говорит лишь о его желании разобраться в сложной технической ситуации, реализовать свои процессуальные права и установить истину.

Всем лицам, признающим фактические обстоятельства содеянного, но не согласным с юридической оценкой их действий (бездействия), как адвокат, я бы посоветовала указывать в протоколах следственных действий о признании вины, чтобы не лишать себя в будущем смягчающих наказание обстоятельств.

Источник

Признание вины в преступлении: когда оно необходимо и когда можно взять его обратно

Краткое содержание:

В этой статье рассмотрим практическое значение признания вины в преступлении: когда оно имеет смысл и отпираться только во вред, когда признание «топит» обвиняемого, как использовать его с максимальной пользой и когда от него можно отказаться.

Признание как основное доказательство

Строго по требованиям закона одного признания вины недостаточно для обвинительного приговора. Об этом говорит ч.2 ст.77 УПК и позиция ВС в п.17 Пленума № 55.

Но фактически признание вины всегда было «царицей доказательств». В защите по любому уголовному делу это ключевой момент – признал вину или нет.

В основу любого обвинения всегда стараются положить признание в той или иной форме, если оно есть – то остальная доказательственная база нарастет.

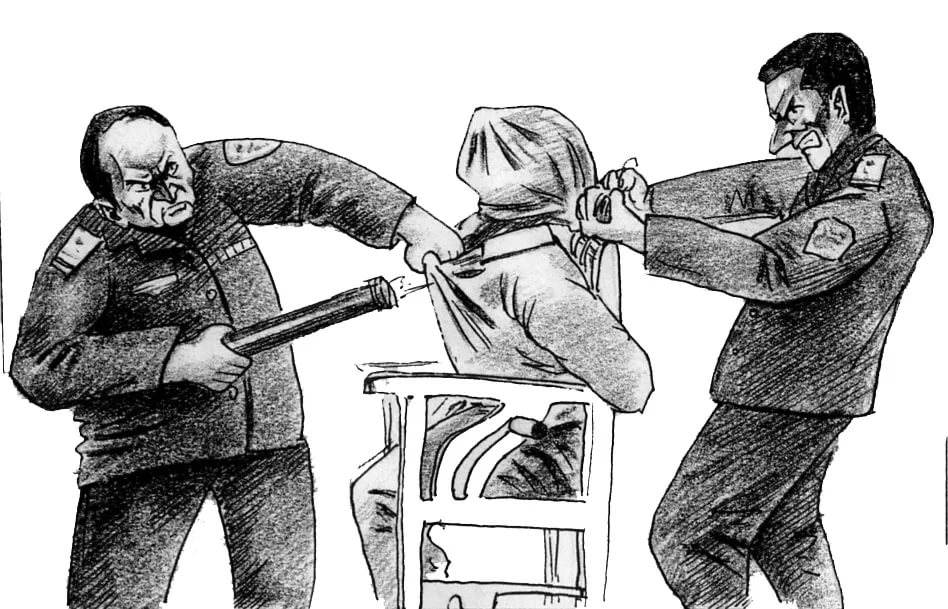

Все кто когда-либо сталкивался с задержанием или первоначальными этапами уголовного дела знают методы работы сотрудников полиции – главная их задача быстрее получить признание вины любым способом и зафиксировать его.

Это могут быть и обещания (подпиши – пойдешь домой), угрозы (не подпишешь – ночевать будешь в камере) и обман (тебе ничего не будет, условка максимум)… Может быть и более тонкая психология. Про другие методы не упоминаю – грамотный оперативник работает со «злодеем» без прямого насилия, а все громкие истории про пытки и побои говорят лишь о непрофессионализме того, кто на этом попался.

Итак, если признание есть, то уголовное дело готово, все остальное – технические детали.

Если человек фактически не виновен, но, поддавшись слабости, сделал признание с целью смягчить последствия, то признание его «утопит». От признания не так просто отказаться. Признание сильно бьет по возможной тактике защиты, адвокат ставится в позицию, когда он должен бороться с самооговором подзащитного.

Как фиксируется признание вины

Признание на допросе в присутствии адвоката

Самая железная форма признания, от которой не откажешься – признание, зафиксированное в протоколе допроса. Присутствующий адвокат может быть любой. Как правило, им оказывается так называемый «бесплатный адвокат», предоставляемый следователем.

Адвокат, какой бы он ни был, является для суда гарантией того, что защита подозреваемому была обеспечена, ему все разъяснялось, никто к признанию не принуждал. Даже если на самом деле это было не так. Бывает и такое, что даже формального присутствия адвоката нет, он просто расписывается в протоколе допроса задним числом.

Защититься в этой ситуации можно отказом от дачи показаний со ссылкой на ст.51 Конституции и одновременным отказом от адвоката. Но на практике, к сожалению, отказ от бесплатного адвоката делается уже после того как он свою роль сыграл – присутствовал при получении признательных показаний и удостоверил законность их получения.

Явка с повинной

Отдельная история, но для целей статьи нас интересует протокол явки с повинной – в нем содержится текст признания и отметка о разъяснении прав.

Для явки с повинной не обязательно присутствие адвоката. Сотрудники полиции часто перестраховываются и все-таки присутствие адвоката обеспечивают. Конечно, бесплатного. Главное при получении явки с повинной – обеспечить разъяснение прав и последствий явки. Подробнее об этом в п.10 Постановления Пленума ВС «О судебном приговоре». О разъяснении всех прав в протоколе явки делается специальная отметка.

п.10 Постановления Пленума ВС «О судебном приговоре»: В тех случаях, когда подсудимый обращался с заявлением о явке с повинной суду надлежит проверять, в частности, разъяснялись ли подсудимому при принятии от него такого заявления с учетом требований части 11 статьи 144 УПК РФ права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке, установленном главой 16 УПК РФ; была ли обеспечена возможность осуществления этих прав.

Признание в объяснениях

Имеются в виду материалы доследственной проверки, когда у лица, не имеющего еще процессуального статуса подозреваемого или свидетеля (уголовное дело еще не возбуждено), берут письменные объяснения. Объяснение дается без адвоката. Это признание вины неопасно – поскольку доказательством не является в силу п.2 ст.75 УПК

Стоит отметить такой «фокус» следствия: иногда процесс дачи признательных объяснений скрыто пишут на видео/аудио и приобщают к делу как результаты ОРМ «наблюдения» или ОРМ «опрос». То есть, пытаются объяснения (которые не доказательство) превратить в такой вид доказательства как «результаты оперативно-розыскных мероприятий, переданных в материалы дела в установленном законом порядке». С этим нужно бороться той же ссылкой на п.2 ст.75 УПК.

Признание в судебном заседании

Это когда подсудимый на допросе в зале суда вдруг признает вину. Тут все понятно – это признание признается судом безоговорочно, кроме случаев когда подсудимый явно неадекватен либо пытается отвести ответственность от других лиц, взяв вину на себя.

Как использовать признание вины и где оно необходимо

Как смягчающее обстоятельство

Признание вины само по себе не является четко установленным смягчающим доказательством, которые обязан учесть суд. Оно не указано в ст.61 УК и относится к так называемым «иным обстоятельствам».

Но, согласно п.28 Постановления Пленума ВС «О наказании» (упрощенное название) оно должно быть учтено при вынесении приговора, что уже переносит его из раздела «необязательных» смягчающих обстоятельств.

Как условие для прекращения уголовного дела

Признание является обязательным условием для прекращения уголовного дела деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, судебным штрафом.

Подробнее о механизме судебного штрафа смотрим здесь: https://www.9111.ru/questions/777777777368592/

Как условие для особого порядка

Имеется в виду глава 40 УПК – особый порядок судебного разбирательства по делам с максимальным сроком наказания до 10 лет при полном согласии обвиняемого с обвинением. Этот порядок дает снижение от максимума наказания на 1/3.

Подробнее об особом порядке, когда он полезен, а когда наоборот — смотрим здесь: https://www.9111.ru/questions/777777777369330/

Не требуется для УДО

Вопреки распространенному мнению и незаконным требованиям администрации исправительных учреждений признание вины не требуется при условно-досрочном освобождении, замене наказания, перережиме – подробнее об этих механизмах здесь

Когда можно отказаться от признания вины

Суд всегда воспринимает отказ от признательных показаний очень скептично и расценивает их, как правило, как попытку уйти от ответственности.

Но иногда это возможно.

Проще всего это сделать в случае с признанием в объяснениях (см. выше). Это единственный случай, когда признание не дает юридических последствий по делу, которые нельзя развернуть назад. Остается только психологический аспект («ну раньше-то признался, а тут вдруг сдал назад, адвокат научил, значит»).

Признание в явке с повинной тоже в определенных случаях можно взять назад. Если при получении явки с повинной не разъяснялись права. Смотрим п.10 Постановления Пленума ВС «О судебном приговоре». Если это условие не выполнено, то явка с повинной признается недопустимым доказательством.

Отказ от признания, данного в протоколе допроса с участием адвоката, практически невозможен. Единственное, что можно делать для этого – пытаться возбудить отдельное уголовное дело о побоях и пытках сотрудниками полиции в целях выбивания признательных показаний. Если никакого выбивания не было, то это путь тупиковый и ничего не даст.

Если выбивание было, то некие условные перспективы есть, теоретически дело могут возбудить, и тогда это все будет основанием для пересмотра дела (вновь открывшиеся обстоятельства) Но, чаще всего дело ограничивается внутренней проверкой, которая заключается в опросе самих же участников «выбивания», которые естественно будут все отрицать. По факту же мы имеем постановление об отказе от возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции и оценку судом всего этого как попытки обвиняемого уйти от ответственности отказом от признательных показаний.

Тем не менее, иногда это работает. С «выбиванием» можно и нужно бороться. Но это тема отдельная, требующая самостоятельно, развернутой статьи.

Другие статьи, в которых по полочкам разбираются все механизмы уголовного дела, конкретные приемы защиты, «фокусы» следствия и суда Вы можете посмотреть на сайте Всё об уголовных делах москвабюро. Рф (просто забейте в поисковике Всё об уголовных делах москвабюро. Рф)

Источник