- Как легально признать банкротом ООО

- В чем положительные стороны банкротства

- Кто может претендовать на признание банкротом?

- Предпосылки несостоятельности ООО

- Кто может заявить о банкротстве

- Этапы банкротства

- Наблюдение

- Необходимость финансовой санации ООО

- Применение внешнего управления

- Введение конкурсного производства

- Банкротство по упрощенной схеме

- Особенности упрощенного банкротства

- Еще один способ обанкротить УК

- ЖДЕТ ЛИ БАНКРОТСТВО УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ?

Как легально признать банкротом ООО

Банкротство – один из вариантов ликвидации нежизнеспособного бизнеса. Если компания накопила немалое количество просроченных денежных обязательств, а имеющихся активов явно не хватает, чтобы удовлетворить все требования кредиторов, то впору готовиться к вступлению в процедуру банкротства.

В чем положительные стороны банкротства

Положительные моменты официального банкротства очевидны:

- ООО освобождается от долговых обязательств не только перед банками, контрагентами и сотрудниками, но и перед государством;

- активы ООО защищены от арестов и рейдерских манипуляций;

- учредители и руководство компании не подлежат привлечению к ответственности (налоговой либо административной).

Ввиду того, что полное прохождение процедуры весьма растянуто во времени – от подачи заявления до вынесения судебного вердикта может пройти до 1,5-2 лет – к необходимости признания банкротства нужно подходить здраво.

Важно: сопровождение процедуры банкротства требует привлечения независимого управляющего, которому необходимо выплачивать вознаграждение на протяжении всего периода признания несостоятельности.

Кто может претендовать на признание банкротом?

Финансовая и деловая несостоятельность фирмы, признанная в судебном порядке – достаточно безопасный способ избавиться от организации, находящейся в стадии агонии. ООО, претендующее на получение статуса банкрота, должно отвечать следующим критериям:

- сумма всех долгов по бухгалтерской отчетности составляет 300 тысяч рублей и более;

- просрочка по обязательным выплатам длится больше трех месяцев;

- у фирмы нет потенциала, чтобы расплатиться по имеющимся задолженностям.

Наличие трех составляющих, дающих право на признание ООО банкротом, не означает, что всем организациям, имеющим долги, следует прибегать к получению статуса банкрота. Актуально прохождение процедуры для компаний, имеющим не только высокий уровень задолженности, но и значительную финансово-хозяйственную активность с крупными денежными оборотами.

Формальные признаки банкротства, оговоренные в Гражданском кодексе и ФЗ-127 «О банкротстве (несостоятельности)», в большинстве случаев выступают «верхушкой айсберга», скрывая упущения и огрехи в организации и управлении ООО.

Предпосылки несостоятельности ООО

Отсутствие профессионального финансового и хозяйственного менеджмента – одна из главных причин, приводящих к ситуации, предшествующей банкротству. Критическое положение предприятия может проявляться следующими признаками:

- снижение величины оборотных активов;

- рост просроченной дебиторской задолженности за счет неграмотного расширения рынка сбыта, отгрузки товаров непроверенным контрагентам, выдаче товарных и финансовых займов неплатежеспособным субъектам;

- несоблюдение рационального распределения доходов и расходов;

- отсутствие спроса на продукцию/товары компании, обусловленное неконкурентоспособными ценами, несоответствием стоимости товара его качеству;

- непропорциональное соотношение активов ООО величине заемных средств.

Внешними причинами, ведущими к банкротству ООО, выступают проявления экономического кризиса, когда выживают сильные компании с грамотным менеджментом.

Если проанализировать бухгалтерский баланс ООО, то настораживающими факторами могут быть:

- «зигзаги» в отображении материальных запасов – резкий рост или обнуление соответствующего показателя баланса;

- перманентное увеличение долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности;

- повышение от периода к периоду долгов перед персоналом и учредителями ООО;

- уменьшение величины ликвидных активов (основных средств, складских запасов).

Проявление перечисленной симптоматики говорит о том, что организация вскоре может оказаться банкротом.

Кто может заявить о банкротстве

Решение о несостоятельности ООО выносится Арбитражным судом. Заявителями в процессе могут выступать:

- государственные контролирующие структуры – при наличии прогрессирующей задолженности по бюджетным и пенсионным платежам;

- контрагенты, выступающие в качестве кредиторов, долгое время не получающие денег за отгруженный товар или предоставленные услуги;

- банковские организации – при наличии просрочек по регулярным кредитным выплатам.

Подача заявления в Арбитраж – не только самый первый, но и наиболее важный шаг на пути к получению статуса банкрота. На этой стадии необходимо предоставить веские доказательства того, что ООО не способно погасить имеющиеся долги и обосновать свои притязания.

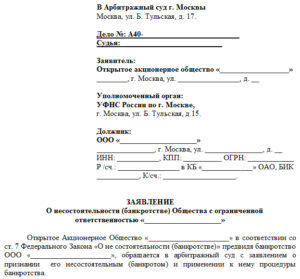

ФАЙЛЫ

Заявление в арбитражный суд о банкротстве (несостоятельности) ООО (.doc)

На протяжении месяца судебный орган будет изучать представленные задокументированные аргументы, прежде чем принять решение о начале процедуры банкротства.

Этапы банкротства

Классическая процедура банкротства, регламентированная федеральным законодательством, состоит их четырех этапов:

- наблюдение;

- финансовая санация;

- внешнее управление;

- конкурсное производство.

Наблюдение

ООО продолжает функционировать в штатном режиме, однако его деятельность контролируется арбитражным управляющим. Руководство компании лишается права без согласия управляющего на заключение сделок по купле-продаже активов, получения займов. Кроме того, дивиденды участникам на стадии наблюдения не выплачиваются, и прибыль не распределяется. На этом этапе формируется перечень кредиторов и проводится их первое собрание с определением реестра требований к будущему банкроту.

Основная задача управляющего на стадии наблюдения – удостовериться, что все признаки несостоятельности ООО соответствуют действительности, и компания не намерена прибегнуть к фиктивному банкротству.

Первая стадия длится до 7 месяцев, после чего арбитражный управляющий представляет суду свое аргументированное решение по поводу целесообразности продолжения процедуры. Выводы управляющего основываются на детальном изучении финансового потенциала ООО, и содержат рекомендации по переходу к одному из следующих этапов процедуры.

Следует знать: на любой стадии банкротства допускается заключение мирового соглашения с кредиторами. Для этого составляется оптимальный график уплаты долгов, который устроит и должника, и его партнеров. Соглашение о мирном урегулировании утверждается Арбитражным судом.

Необходимость финансовой санации ООО

Финансовая санация применяется, когда есть перспектива восстановления нормального функционирования компании. В соответствии с планом оздоровления ООО должно расплачиваться по долгам пропорциональными долями. Для обеспечения погашения применяется период льготного налогообложения или финансовые займы от третьих лиц (в том числе от кредиторов). Длительность санационного этапа составляет до 24 месяцев. За это время ООО должно восстановить свою финансовую благонадежность и урегулировать дальнейшую деятельность.

Применение внешнего управления

Внешнее управление нацелено на проведение мероприятий по восстановлению платежеспособности фирмы. Руководители ООО при внешнем управлении лишаются полномочий, а на требования кредиторов накладывается мораторий. Средства, которые должны были пойти на уплату долгов, перераспределяются на осуществление действий, способствующих экономической стабилизации должника.

Введение конкурсного производства

Введение конкурсного производства характеризуется формированием имущественной (конкурсной) массы для того, чтобы обеспечить удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью. По окончании конкурсного производства активы должника распродаются, часть долгов погашается, а те обязательства, на которые не хватило существующей конкурсной массы, считаются аннулированными.

Завершение конкурсного производства фактически означает прекращение деятельности ООО. Управляющий направляет документы в регистрационный орган, где фиксируется исключение компании из ЕГРЮЛ.

Банкротство по упрощенной схеме

Около 50% дел, связанных с банкротством ООО, рассматриваются в упрощенном порядке. В отличие, от общей схемы, где ликвидация фирмы – заверщающий этап, при «облегченном» банкротстве процедура начинается с принятия решения о ликвидации.

Как только учредители ООО договорятся между собой о добровольной ликвидации фирмы путем банкротства, они составляют соответствующее решение. Наряду с этим, необходимо установить фигуранта, который будет сопровождать всю процедуру – арбитражного/конкурсного управляющего.

Заявление в Арбитраж подается с приложением установленного регламентом пакета документов, среди которых, помимо учредительной документации, обязательно наличие бухгалтерского баланса и заверенных руководителем первичных документов (актов-сверок, платежных поручений, бухгалтерских справок).

Надо знать: инициировать банкротство по упрощенному варианту может сам должник либо государственные структуры (в т.ч. банки). Если заявителем выступает контролирующая или банковская организация, то она берет на себя финансирование процедуры банкротства.

Если суд вынесет вердикт о признании ООО несостоятельным (банкротом), то, минуя промежуточные этапы, назначенный управляющий проводит процедуру конкурсного производства. За 6-9 месяцев создается имущественная масса, подлежащая реализации с торгов, и удовлетворяются требования кредиторов.

Особенности упрощенного банкротства

Облегченный вариант получения статуса банкрота – процедура чрезвычайно удобная для должника. Однако для ее применения следует выполнить ряд условий:

- решение о ликвидации принимается единственным (или мажоритарным) участником ООО;

- активы ООО несущественны и их реализация не может удовлетворить требования кредиторов;

- наличие неликвидного баланса на момент принятия решения о добровольной ликвидации;

- высокий уровень задолженности по бюджетным платежам.

Имейте в виду: если суд выявит продажу активов ООО, осуществленную перед началом процедуры банкротства, то такие сделки могут быть оспорены, а решение Арбитражного суда будет для должника отрицательным.

Сроки прохождения процедуры при упрощенном банкротстве сокращены практически вдвое – реестр кредиторов закрывается спустя месяц после объявления о банкротстве. Так у компании появляются дополнительные возможности уменьшить реальную сумму задолженности.

Немаловажен и факт значительной экономии финансов для обеспечения процедуры – ввиду сокращенных сроков сумма вознаграждения управляющему будет гораздо меньше.

Отрицательным моментом в применении упрощенного порядка признания ООО банкротом является тот факт, что после вынесения судебного решения возобновления деятельности компании невозможно.

Источник

Еще один способ обанкротить УК

ЖДЕТ ЛИ БАНКРОТСТВО УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ?

Система жилищно-коммунального хозяйства, наверное, одна из самых запущенных и запутанных в плане сбора денег с населения. Нагнетание ситуации, громкие расследования и скандалы как нельзя более этому способствуют. Очередное разоблачение «оборотней задвижек и унитазов» неминуемо влечет за собой перетряхивание законодательных сундуков. Чуть ли не ежемесячные изменения правил игры в ЖКХ не просто морочат головы собственникам, они еще помогают, — намеренно или случайно, — довести ситуацию до полного абсурда.

Федеральным постановлением № 354 введены изменения в основные правила оказания коммунальных услуг. В результате корректировки 44 пункта, по оценкам экспертов ЖКХ и высокопоставленных депутатов и чиновников, в ближайшем будущем — возможно, уже после новогодних праздников, — нас ждет неминуемое банкротство управляющих компаний и ТСЖ.

Суть в том, что правительство РФ решило: объем ресурса на общедомовые нужды (ОДН) теперь не может быть больше установленного регионами норматива. Получается интересная картина. Дома оборудовали общими приборами учета для того, чтобы считать весь ресурс, который потребляет дом. Но платить собственники помещений будут только за тот объем, который укладывается в норматив. Все, что сверх нормативных показателей, оплачивает управляющая организация, — УК или ТСЖ, — из собственных средств.

До первого июня нынешнего года, когда новые правила стали действовать, система оплаты ОДН функционировала иначе. Если в многоквартирном доме был установлен общедомовый прибор учета, то от его показаний вычиталась сумма показаний индивидуальных счетчиков плюс сумма объемов по нормативам потребления в помещениях без счетчиков. Иными словами, ОДН — это была разница между общим и частным.

В домах, где общедомовых приборов учета ресурса не было, ОДН рассчитывались по нормативам, умноженным на площадь мест общего пользования. Разница между потребленным всем домом и отдельными помещениями разбрасывалась на всех собственников пропорционально метражу.

Во многих домах было так, что плата за ОДН в несколько раз превышала плату за индивидуальное, то есть внутриквартирное, потребление воды и света. Среди причин, вызывающих большую разницу, были воровство ресурса, разный класс точности индивидуальных и общедомовых приборов учета, умышленное занижение показаний индивидуальных счетчиков, несвоевременная, «разнобойная» передача показаний, неисправная сантехника в квартирах без счетчиков, потери на электрических стояках, нарушение межповерочного срока.

Управляющие компании, имеющие право контрольной проверки индивидуальных приборов учета один раз в три месяца, старались решить проблемы по сокращению объемов ОДН вместе с собственниками и советами многоквартирных домов. В частности, наша компания- крупнейшая в Шексне проводила совместные рейды с членами совета МКД, направленные на экономию энергоресурсов.

Но в первый день лета законодатель изменил порядок расчета ОДН, предоставив собственникам три способа решения вопроса по распределению сверхнормативных объемов энергоресурсов.

Первый — непосредственное управление многоквартирными домами. Это когда собственники принимают решение либо самим обслуживать свой дом, либо заключить договор на обслуживание с управляющей организацией. И в том, и в другом случае они сами отвечают за расходы на общедомовые нужды, то есть оплачивают их в полном объеме.

Второй способ — общее собрание жильцов дома принимает решение распределять сверхнормативное потребление коммунальных услуг пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. Иными словами, собственники так же, как и при первом способе, оплачивают общедомовые нужды полностью.

И третий способ — сверхнормативное потребление энергоресурсов оплачивается за счет средств исполнителя, то есть управляющих организаций. При этом способе огромные суммы по ОДН ложатся на управляющие компании.

Возникает серьезный вопрос: откуда управляющие компании возьмут средства на оплату ОДН? Понятно, что источник здесь один и тот же — тариф на содержание, обслуживание и ремонт жилья. Проще говоря, из квартплаты собственников и якобы из прибыли, которая должна идти на развитие предприятия.

При этом, содержание и обслуживание общедомового имущества должно вестись в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилья. Правила эти утверждались во времена, когда жилищный фонд обслуживался МУПами и убытки (разница между оплатой жильцов и фактически израсходованными на жилищный фонд средствами) возмещались из бюджетов всех уровней. Сейчас убытки управляющим компаниям не возмещаются. Это их собственные финансовые риски.

Вдобавок, законодатель вновь увеличил контрольный срок проверки показаний индивидуальных приборов учета с трех до шести месяцев. Усложнился процесс выявления незарегистрированных жильцов в квартирах, не оборудованных индивидуальными счетчиками. Если раньше достаточно было создать комиссию и определить количество проживающих и передать данные для начисления коммунальных услуг, то сейчас в этом процессе должны быть задействованы миграционная служба и участковые. И не факт, что фактически проживающие заплатят за потребленные энергоресурсы. Нужна добрая воля хозяев квартиры.

Сделав реверанс в сторону населения, федеральные власти поставили под угрозу существование как управляющих организаций, так и поставщиков ресурсов. Ведь реальные расходы на ОДН оказываются существенно больше нормативных. И чаще всего не из-за халатности управляющих организаций, а из-за действий самих жильцов.

Нередко жильцы переплачивали за ОДН по вине тех соседей, которые в квартирах не установили индивидуальные счетчики и платят по нормативам из расчета прописанных в данной квартире членов семьи. Однако, живут при этом в данной квартире совсем другие люди. Так бывает, например, когда хозяева сдали приезжим жилье, а приезжих десять человек, причем они с трудом говорят на государственном языке России.

На объемы (следовательно, и на суммы за ОДН) влияют также те, кто с помощью различных уловок пытаются уменьшить показания счетчиков, и даже жильцы-неплательщики, чьи объемы ресурсники пытаются иногда перевесить на УК и ТСЖ. В результате такого правового регулирования если по суду возложить оплату за эти ресурсы на управляющую организацию, то через несколько месяцев работы можно ожидать ее банкротства.

Большинство управляющих организаций подтверждают это мнение. И если некоторым ТСЖ удалось донести до собственников, что честнее платить за весь ресурс, который потребляет дом (при условии, что нет утечек и несанкционированных подключений), то основная масса управляющих компаний с каждым месяцем погружаются в пучину финансового отчаяния.

Между тем, ресурсоснабжающие организации не готовы и не хотят работать напрямую с жильцами. Но при этом делают все, чтобы управляющие компании оказались на грани разорения. Законодатели способствуют в этом монополистам. В результате управляющие компании оказываются вынужденными следить за количеством жильцов в каждой квартире, проверять, не течет ли на кухне кран у нерадивого собственника жилья, и не совершает ли он махинаций с прибором учета. Все это не входит в сферу деятельности управляющих организаций. Да и соответствующих полномочий у них нет.

В такой ситуации выходом мог бы стать переход большинства малоквартирных домов на непосредственное управление собственниками жилых помещений. Но в этом случае ресурсникам придется заключать договоры отдельно с каждым владельцем квартиры, открывать бесчисленное количество лицевых счетов и, — самое главное, — вести претензионную работу индивидуально с каждым неплательщиком.

Выполнить такой объем работы последние не в состоянии.

Если завтра государство, возложив все убытки и финансовые риски на плечи управляющих организаций, все же прикончит их, ресурсникам тоже не поздоровится. Либо надо будет нанимать для обслуживания лицевых счетов штат, сопоставимый с количеством работников всех управляющих компаний. Либо придется искать какого-то другого посредника во взаимоотношениях жильцов и поставщика ресурсов.

Это мы уже проходили, когда в роли такого посредника выступали муниципальные коммунальные предприятия. Судьбы их сложились печально и завершились разорением. Главная причина – отсутствие конкуренции, поскольку жилой фонд, которым управляли МУПы, распределялся по географическому принципу. Уничтожив сегодня управляющие компании, действующие в конкурентной борьбе, законодатели отбросят ЖКХ в недалекое прошлое, от которого мы так старались уйти. И это будет уже третье банкротство жилищно-коммунальной сферы за данный период.

Уже сейчас в судах рассматриваются дела в отношении управляющих компаний по искам от поставщиков ресурсов. Речь идет о взыскании с управляющих организаций денег, на которые жители потребили воду и энергию, но не оплатили ее УК. Как показывает практика, когда придет время исполнять судебные решения, все деньги, в том числе собранные на содержание и текущий ремонт домов, будут списаны со счета УК в оплату за ресурсы. Что это означает?

Лишь то, что в случае аварии в многоквартирном доме не будет средств на то, чтобы ее устранить.

По словам экспертов ЖКХ, выход из ситуации только один. Справедливое и разумное решение – платить по факту потребления. И собственники обязаны это делать. Показал общедомовой счетчик определенный объем, в подвале нет утечек, к дому не тянутся провода от соседнего магазина — будь добр оплати. А пока федеральные власти будут заигрывать с населением, наказывая управляющие организации за воровство тех же жителей, ясности в сфере ЖКХ не будет. А управляющие компании, вместо того чтобы работать, будут заниматься запросами многочисленных надзорных ведомств, судебными тяжбами с поставщиками и сменой вывесок.

Кстати, наши нормотворцы в данной ситуации ухитрились нарушить основной принцип гражданского законодательства России: равенство всех участников гражданских правоотношений. Если вашим домом управляет управляющая организация, то разницу по отношению к нормативу на общедомовые нужды компенсирует она. Если же расчеты с домом напрямую ведет ресурсоснабжающая организация, то всю разницу оплачивают жители. Найти в данной ситуации отличие интересов управляющих и ресурсоснабжающих организаций сможет, наверное, каждый.

Источник