- Писатель Виктор Петрович Астафьев — биография, творчество и особенности

- Детские годы

- Астафьев Виктор Петрович: краткая биография и судьба

- Литературный дебют

- Литературная деятельность

- Особенности творчества и книги

- Виктор Петрович Астафьев «Конь с розовой гривой»

- Личная жизнь

- Смерть писателя

- Творческий путь В. Астафьева

- Читайте также

- Творческий путь И. Бунина

- Творческий путь М. Горького

- Творческий путь М. Шолохова

- Творческий путь С. Есенина

- Творческий путь А. Блока

- Творческий путь М. Булгакова

- Творческий путь А. Платонова

- Творческий путь А. Твардовского

- Творческий путь Ф. Абрамова

- Изображение войны в повести В. Астафьева «Пастух и пастушка»

- Творческий путь В. Распутина

- Творческий путь В. Шукшина

- Творческий ум

- С. Д. БАЛУХАТЫЙ[1] «ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ А. П. ЧЕХОВА»

- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. П. АСТАФЬЕВА[121]

Писатель Виктор Петрович Астафьев — биография, творчество и особенности

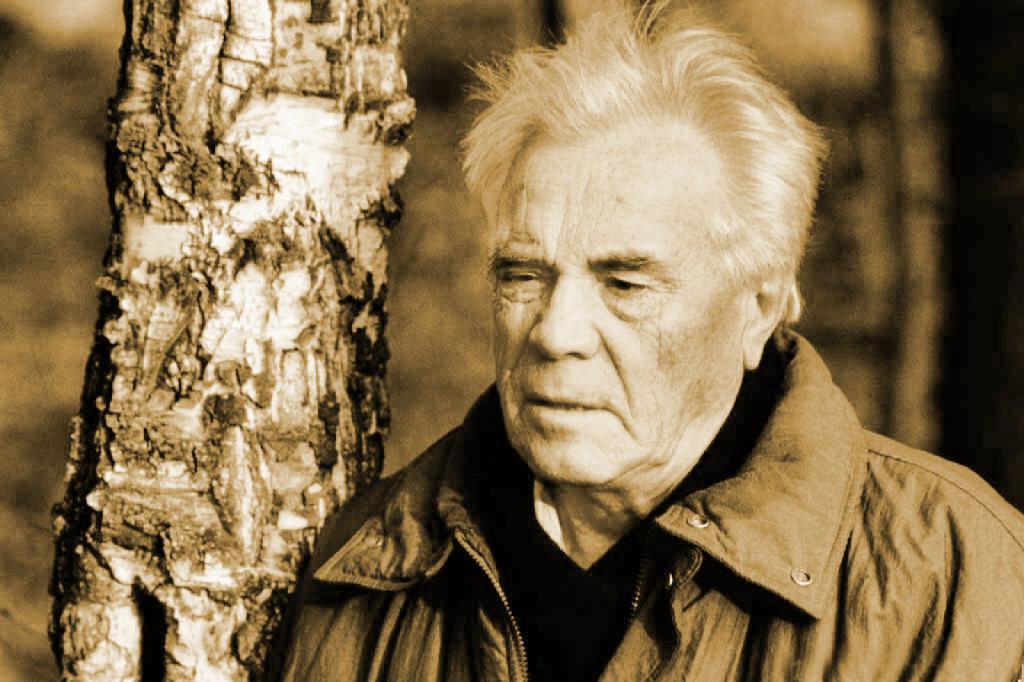

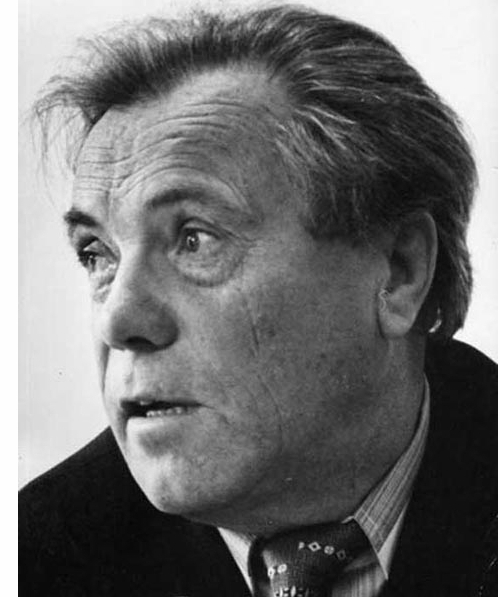

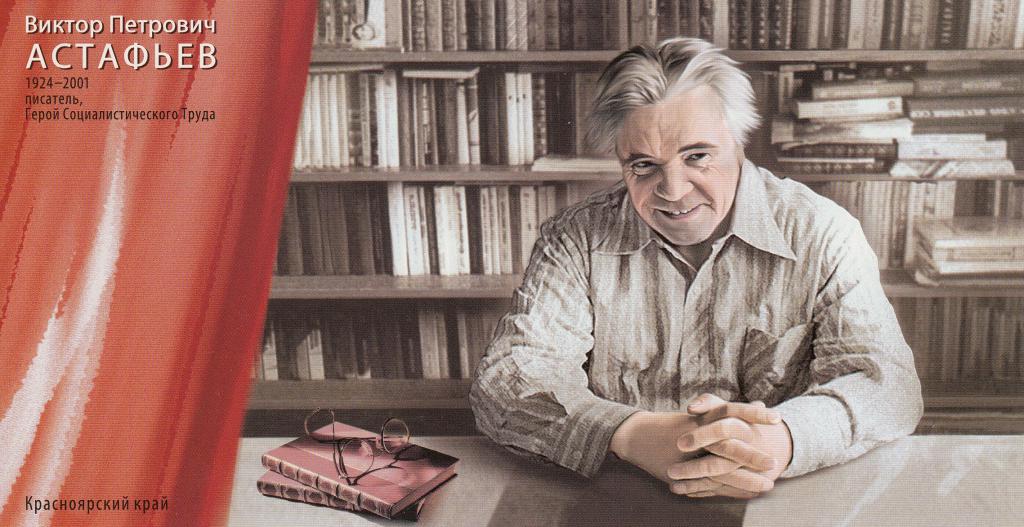

Астафьев Виктор Петрович – известный писатель, книги которого известны не только в России, но и за рубежом. Его произведения переведены на многие языки мира. Его книги в Советском Союзе, так же как и в настоящее время, выходили огромнейшими тиражами и быстро разбирались читателями. Классиком этого писателя признали еще при жизни. За свою успешную и талантливую литературную деятельность он был награжден премиями.

Детские годы

Родился Виктор Петрович в начале мая 1924 года в небольшом селе Овсянка Краснодарского края. В семье Петра Павловича Астафьева и его жены Лидии Ильиничны Потылициной будущий писатель был третьим ребенком.

Известно, что детские годы были трагичны. Так, две старшие сестры Виктора умерли еще в грудном возрасте. А когда мальчику едва исполнилось семь лет, его отец попал в тюрьму. Посадили его за «вредительство». Мать будущего писателя старались посещать отца в тюрьме, хотя это и было непросто. Чтобы попасть на свидание, она вынуждена была на лодке переплывать через Енисей.

Однажды при одной из таких переправ случилось несчастье: лодка перевернулась, и мать будущего писателя оказалась в воде. К тому же она зацепилась своей косой за борт лодки и уже не могла спастись. Ее тело нашли только через несколько дней. Мальчик остался один.

Тут же его забрали родители матери, и то время, которое он провел в их доме, он считал самыми счастливыми детскими годами. Илья Евграфович Потылицин и его жена Катерина Петровна любили внука и старались окружить его заботой и любовью. О бабушке и дедушке, о жизни в их доме он потом напишет в одном из своих произведений. Повесть «Последний поклон» является автобиографической.

Но когда отец вышел из тюрьмы, то счастливая пора в жизни мальчика закончилась. Отец забрал его к себе, и вскоре он женился во второй раз. В это время семью Астафьевых раскулачили и выслали в Игарку. Во втором браке рождается мальчик Коля.

В Игарке Виктор помогал отцу, занимаясь рыбачьим промыслом. Но вскоре заболел и отец. Как только Петр Павлович оказался в больнице, мачеха выставила мальчика из дома. Так он оказался на улице, брошенный и никому не нужный.

Астафьев Виктор Петрович: краткая биография и судьба

Некоторое время, оказавшись на улице, Виктор беспризорничал. Он нашел заброшенное здание, где и стал жить, но в школу ходил постоянно. За очередной его проступок мальчика отправили в детский дом.

Окончив в детском доме шесть классов, Астафьев Виктор Петрович начал обучение в фабрично-заводской школе. Параллельно он работал сцепщиком, а затем и дежурным на железнодорожной станции. Но судьба приготовила для подростка новые испытания.

Когда началась война, Виктор Петрович отправился добровольцем на фронт. Сначала он попал на обучение в автомобильное подразделение, которое находилось в Новосибирске, а затем отправился на фронт. На многих фронтах, начиная с 1943 года, воевал Виктор Петрович Астафьев. Кратко об этом он упоминает в своих книгах. На Воронежском, Брянском и Степном фронтах он был и связистом, и шофером, и даже разведчиком в артиллерии.

Известно, что Виктор Петрович Астафьев, биография которого всегда интересна читателям, был не только контужен, но и несколько раз ранен. За мужество и героизм он была награжден орденом Красной Звезды и такими медалями, как «За отвагу», «За освобождение Польши» и «За победу над Германией».

В послевоенное время, чтобы помочь семье, пробовал себя в разных профессиях. Ради жены и детей он работал и мойщиком туш, и слесарем, и вахтером, и грузчиком, и даже простым чернорабочим. И все это время он писал.

Литературный дебют

В школьные годы Астафьев Виктор Петрович, биография которого насыщена событиями, знакомится с преподавателем Игнатием Рождественским, который не только сам писал стихи, но заметил в трудном подростке литературный талант. С его помощью мальчик стал писать, и вскоре его небольшое произведение «Жив» было напечатано в одном из номеров школьного журнала.

Известно, что этот рассказа Виктор Петрович несколько раз редактировал, и современным читателям он известен уже под названием «Васюткино озеро».

Литературная деятельность

В 1951 году Астафьев Виктор Петрович решил записаться в литературный кружок. Побывав на первом собрании этого кружка, он всю ночь упорно работал над своим произведением и написал за одну ночь рассказ «Гражданский человек». Но позже он его еще немного доработал, и из печати этот рассказ появился уже с названием «Сибиряк».

Вскоре молодого писателя заметили и пригласили на работу в местную газету «Чусовской рабочий». К этому времени у Виктора Петровича было написано больше двадцати рассказов и очерков. В 1953 году Астафьев Виктор Петрович смог издать свою первую книгу. Первый опубликованный сборник рассказов назывался «До будущей весны», а уже через пару лет вышел и второй сборник для детей — «Огоньки».

После этого практически каждый год выходили из печати его произведения: 1956 год – «Васюткино озеро», 1957 год – «Дядя Кузя, лис, кот», 1958 год – «Теплый дождь».

Особенности творчества и книги

В 1958 году из печати выходит первый роман Виктора Петровича. Произведение «Тают снега» рассказывает о том, как преобразовывались колхозы. В этом же году в жизни писателя происходят и другие изменения. Так, он отправляется в столицу на обучение на курсах литераторов, которые проходили в Литературном институте. В этом же году Виктор Петрович становится и членом Союза писателей.

К концу 50-х годов произведения Астафьева становятся известны всей стране, писатель получает не только успех, но и популярность. В это же время из печати выходят и другие произведения писателя: «Перевал», «Стародуб», «Звездопад» и другие.

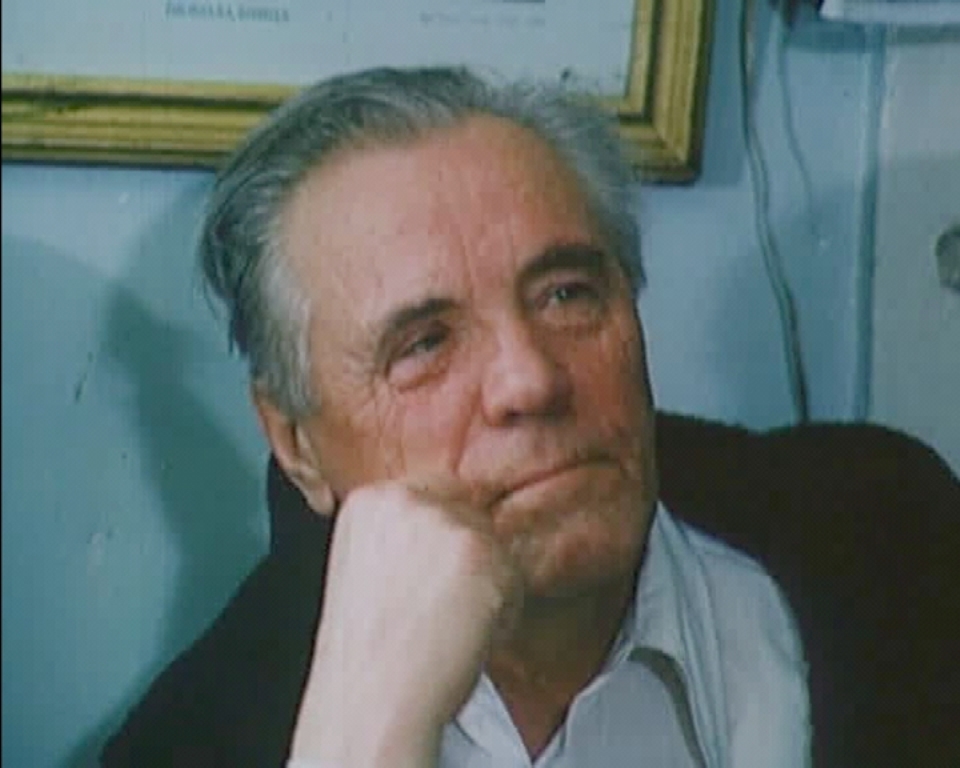

В 1962 году жизнь Виктора Петровича Астафьева резко меняется, так как он вместе со своей семьей переезжает на постоянное место жительство в Пермь. На новом месте он пишет несколько миниатюр и тут же печатает их в различных журналах. В 1972 году он собирает все эти миниатюры в одну книгу и публикует ее. Основные темы его миниатюр – это война, деревенская жизнь, героизм и патриотизм.

В 1967 году Астафьев работает над повестью «Пастух и пастушка». Он долго обдумывал замысел, но когда произведение было готово, то цензура не пропустила его в печать. Виктору Петровичу пришлось многое вычеркнуть из своего произведения, и несмотря на то, что оно все-таки было напечатано, через двадцать лет он вернулся к нему, чтобы вернуть прежний текст.

В 1975 году за свою успешную литературную деятельность писатель Астафьев становится лауреатом Государственной премии и вскоре получает ее. Воодушевленный, он тут же принялся за свое новое произведение, и на следующий год был создан роман «Царь-рыба», который является популярным и сегодня. Но в то время цензура не желала пропускать этот роман в печать. В результате это привело к тому, что известный писатель оказался из-за стресса в больнице.

В 1991 году писатель Астафьев начинает работу над своим новым произведением. Книга «Прокляты и убиты» будет опубликована лишь только через 3 года. Книга о бессмысленности войны понравилась читателям, а у литературных критиков мнение было разное.

Виктор Петрович Астафьев «Конь с розовой гривой»

Рассказ основан на реальных событиях, когда сам писатель, будучи еще ребенком, оставшись без родителей, жил у бабушки и дедушки.

Сюжет рассказа очень прост: Витя попросил у бабушки сладкий и ароматный пряник, но купить она может его, только если продаст землянику, которую мальчик должен собрать в лесу. Витя набрал землянику, но, поспорив, он высыпает ее на землю и деревенские ребята тут же съедают ее. Витя, желая получить пряник, набивает корзинку всякой ерундой и отдает ее бабушке. Утром бабушка уезжает на рынок, а мальчику становится стыдно за поступок.

Когда бабушка вернулась, то сильно ругала Витю. Но дедушка научил его, как правильно просить прощения. Мальчик, раскаявшись, следует совету дедушки и за свой поступок получает пряник в форме коня с розовой гривой. И всю свою оставшуюся жизнь мальчик, став уже взрослым, помнил этот пряник.

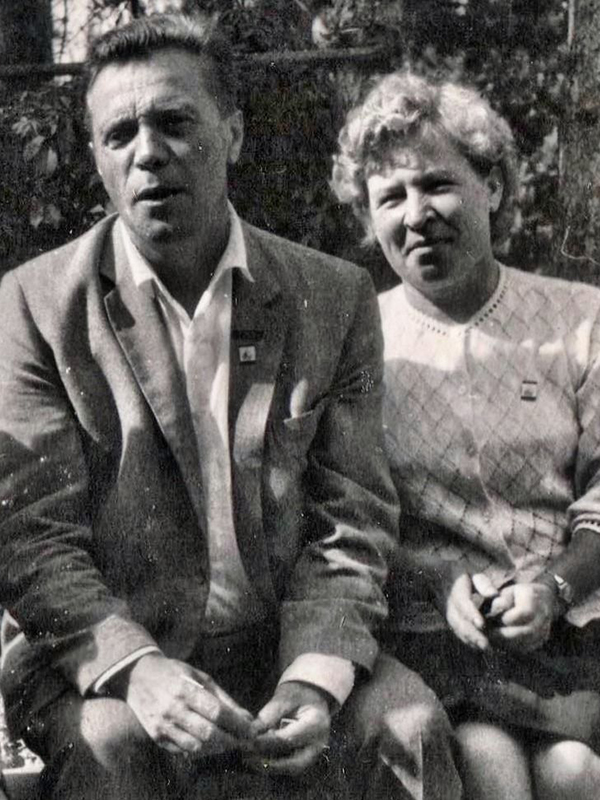

Личная жизнь

Со своей женой известный и талантливый писатель познакомился на фронте. Мария Корякина была медсестрой. После войны они поженились. В 1947 году в их молодой семье родилась дочь Лидия, но через шесть месяцев она умерла. В ее смерти писатель винил врачей, а его жена считала, что Виктор Петрович зарабатывал мало и не мог прокормить семью, поэтому-то девочка и умерла.

В 1948 году в семье родилась дочь Ирина, а через два года родился сын Андрей. Но известно, что у писателя были и внебрачные дочери. О детях жена Астафьева не знала, но постоянно его ревновала и к женщинам, и к книгам.

Астафьев несколько раз уходил из семьи, но каждый раз все-таки возвращался. Вместе они прожили более 50 лет. В 1984 году неожиданно и скоропостижно умерла от сердечного приступа дочь Ирина, оставив сиротами двух детей. Виктор Петрович и его жена Мария Семеновна взяли Витю и Полину к себе, воспитывали и растили их.

Смерть писателя

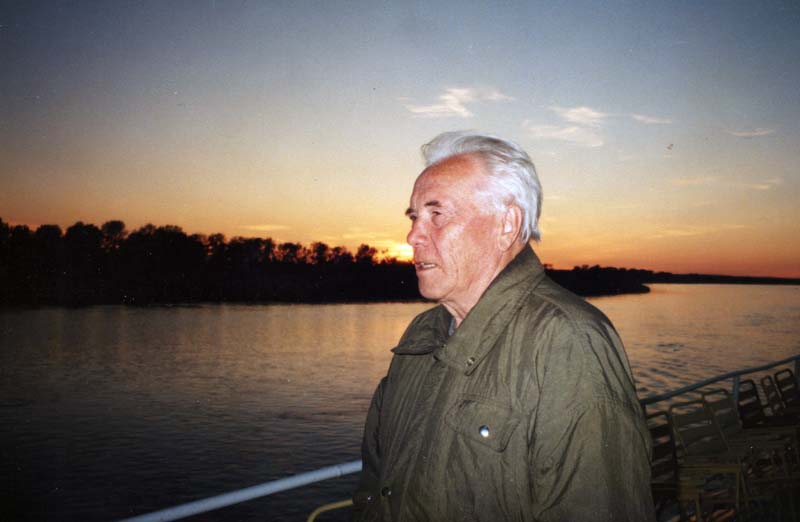

Весной 2001 года Астафьеву стало плохо. В больницу его забирали с инсультом. Проведя около двух недель в реанимации, он возвращается домой. Ему, вроде бы, стало лучше, он смог уже даже читать газеты. Но уже осенью он снова попадает в больницу. В свою последнюю неделю жизни Виктор Петрович совсем ослеп.

Умер великий и талантливый писатель в конце ноября 2001 года. Похоронили его недалеко от села Овсянки, где он родился. А уже через год там еще и открыли музей семьи Астафьева. Через восемь лет писатель Виктор Астафьев был награжден премией Солженицына. Диплом и деньги получила вдова писателя, которая пережила его на десять лет.

Источник

Творческий путь В. Астафьева

Творческий путь В. Астафьева

Первые шаги Виктора Астафьева на литературном поприще приходятся на конец 40-х – начало 50-х гг. ХХ в. Однако ни сборник рассказов «До будущей весны» (1953), ни роман «Тают снега» (1958) еще не предвещали рождения значительного художника. Многое в этих книгах не поднималось выше беллетристики, отмеченной примелькавшимися тематическими и стилевыми стереотипами.

Только начиная с «Перевала» (1959), а точнее – со «Стародуба» (1960) (со второй редакции этой повести), можно говорить о появлении интересного писателя. Если в ранних произведениях речь шла преимущественно о сегодняшнем дне, то в «Перевале» автор обращается к минувшему. Овладение принципом историзма начинается с обостренного внимания к автобиографическому или более отдаленному – дореволюционному материалу. В «Перевале» поиски художника завершаются открытием детского характера – и не просто мальчика-подростка Ильки, но сироты с недетски трудной судьбой. Прежде герои Астафьева представали в несколько плоскостном освещении, теперь писатель широко обращается к искусству светотени. Повесть стала заметным «перевалом» на пути к овладению художническим мастерством.

Повесть «Стародуб» посвящена Леониду Леонову. Не только ее тематика близка леоновской – в самом методе ощутима близость к философскому видению мира, которое существенно дополняет прежнюю, лирико-драматическую манеру письма. Истинное и мнимое представление о достоинстве человеческой личности, гуманное отношение к природе – это и многое другое становится предметом углубленного исследования художника.

Особый интерес проявляет Астафьев к двум натурам – выломившемуся из «древлеотческих» устоев кержаков непокорному и дерзкому Фаефану и его приемному сыну Култышу. Их роднит сыновне-рачительное отношение к природе («Тайга – клад, но с чистым сердцем надо к нему притрагиваться. »). Нетерпимы Фаефан и Култыш к тем, кто нарушает извечные законы тайги. Фаефан может сказать своему родному сыну Амосу, убившему соболиху, которая ждет потомство: «Ты враг природе. » – и добавить с горечью, убежденно-отчужденно: «Вра-аг». В «Стародубе» писателем впервые вводится мотив мести тому, кто, ослепленный алчностью, посягает на живую и неживую природу. Сама тайга жестоко расплачивается с Амосом за обиды и посягательства на ее святыни. Еще в «Перевале» подспудно прозвучала тема, которая станет в «Стародубе» одной из центральных, – важный для этической концепции художника момент испытания человека бедой, горем, испытания его на истинную человечность. Так рождается афоризм: «Железо калит огонь, человека – беда».

Персонажи В. Астафьева крепко привязаны к земле, но героев своих писатель чаще всего выбирает из тех, кто занимается самыми древними человеческими ремеслами – охотой и рыболовством. При этом герой-охотник лишен возвышенного ореола, щеголеватости и горделивой позы, настолько органично слит он с природой, ее дыханием и ритмами.

В 60-е гг. творчество В. Астафьева развивается преимущественно в русле популярных тогда жанров повести и рассказа: «Звездопад» (1960; вторая редакция – 1972), «Кража» (1965), «Где-то гремит война» (1967), «Последний поклон» (1968 – 1978), сборники рассказов. Эти произведения принесли их создателю широкую известность, обозначили, наряду с книгами В. Белова, С. Залыгина, Е. Носова, В. Шукшина и других писателей, начало нового этапа отечественной словесности.

В «Краже» Астафьева развита тема леоновского «Вора». Юные герои повести учатся самому трудному в жизни – умению бескорыстно отдавать. Так писатель продолжил одну из тем мировой литературы, некогда отлившуюся в крылатую формулу Шота Руставелли: «То, что взял, считай пропало, то, что отдал, то твое».

Стремление писателя показать истоки народного характера обусловило всесторонний анализ в книге «Последний поклон» таких его слагаемых, как сострадание, долг, совесть, красота. В произведении много персонажей: взрослые и юные, счастливые и неудачники, оседлые и «заболевшие» охотой к перемене мест, натуры цельные, упорные, настойчивые и те, о ком в народе говорят «непутевый». Однако в центре повести две судьбы – бабушка и внук. Самым святым и светлым обогатилось миросозерцание юного героя именно под влиянием бабушки.

У бабушки Катерины Петровны характер решительный и даже властный (не случайно односельчане прозвали ее «генералом»), но вместе с тем сколько душевного тепла, доброты и любви к людям сокрыто под внешней суровостью этой женщины. Способность понять человека, сострадание к чужой беде – вот что привлекает к ней сердца. Катерина Петровна из числа натур, которые воплощают не просто существенные черты уклада русской деревни, но нравственные устои нации.

В 70-е гг. писатель создает три наиболее значительных произведения – «Пастух и пастушка» (1971), «Ода русскому огороду» (1972) и «повествование в рассказах» – «Царь-рыба» (1975). В это десятилетие в деятельности писателя наблюдаются две, казалось бы, противоположные тенденции. С одной стороны, тяготение к циклизации отдельных произведений («Царь-рыба»), с другой – расцвет такого лапидарного жанра, как лирико-философская миниатюра («Затеси»).

«Ода русскому огороду» – это как бы «отдых», промежуточный финиш, выход к более обнаженной публицистической манере перед особым лирико-драматическим (с оттенком трагизма) и откровенно философским способом повествования в «Царь-рыбе». В «Оде. » прежде всего воспето то прекрасное, что произрастает в душе русского человека. Произведение написано великолепным стилем, его с полным правом можно назвать и «Одой русскому языку».

История и нравственный опыт народа, опыт и разум человечества – вот какими масштабами измеряет писатель стоящие перед ним эстетические задачи. В свете этого былая проблематика связи и преемственности поколений дополняется новым компонентом – проблемой памяти.

Одновременно с «Одой русскому огороду» В. Астафьев трудится над повестью «Пастух и пастушка», которая стала новым шагом в разработке военной темы по сравнению не только со «Звездопадом», но и с повестью «Где-то гремит война». В ней вступает в силу условность философского повествования с его особой трактовкой категории Времени, предельной обобщенностью образов. Для философского жанра важен принцип соотнесенности нынешнего с минувшим. Именно такова композиция «Пастуха и пастушки», где прошлое и современность сопрягаются в единое целое. Повесть, центральная часть которой посвящена событиям Великой Отечественной войны, обрамляют условно-символические сцены. В зачине и эпилоге, звучащих с силой реквиема, изображена женщина – Скорбящая Пьета, застывшая над могильным холмиком с пирамидкой.

«Рядом с ее лицом качалась, шелестела сухая, немощная травинка. Все бури мира, все буйство земли вобрала она в себя, утишила их собою, боязно храня в бледной луковке корешка, стиснутого землею, надежды на пробуждение свое и наше».

Вот так космическая беспредельность и малая былинка, совмещенные в одной стилевой структуре, создают особый тип повествования, огромный по обобщающей силе пейзаж, запечатлевший вечное борение жизни и смерти. Эта стилевая манера характерна и для книги в целом, где чередуются конкретно-бытовые и обобщенно-символические сцены и образы.

Отличительная особенность повести – в широком использовании поэтики контраста. Так намеренно стилизованный буколический смысл самого названия дезавуируется звенящей трагедией повествования. И в дальнейшем содержательные антитезы (светлый мир – фашистское нашествие; Костяев – Мохнаков и т.д.) дополняются композиционно-стилевыми контрастами.

«Современная пастораль» и повесть-реквием. Что тут отвечает истине? А может быть, это оксюморонное сочетание, где второй член двуединства отрицает первый? Писатель поступает тоньше, глубже решая проблему столкновения наивности и жестокости, буколического и трагического в той сложной и противоречивой диалектике взаимосвязей, как это бывает нередко в критические эпохи, моменты тягчайших испытаний человеческого духа.

В повести переплетаются три партии трех дуэтов: сентиментального (пастух и пастушка на сцене оперного театра), трагического (судьба старика и старухи) и лирико-драматического (история Люси и Бориса).

Деревенские старик и старуха соотнесены в структуре повести по принципу отдаленных ассоциаций с нарядными кукольно-фарфоровыми пейзанами – пастухом и пастушкой, которых созерцает в юности на сцене оперного театра Борис Костяев. Здесь-то и возникает наивно-щемящий мотив «сиреневой музыки», столь характерный именно для стилистики пасторали. Мотив этот ведет тему пасторали, трижды возникая по ходу развития действия в узловых местах сюжета. Наконец, окончательное разрушение магии пасторали, что уже как бы обещал нам автор, добавляя эпитет «современная», происходит в финале.

Совесть, совестливое начало, столь характерное для русской классической литературы, определяет тональность «Царь-рыбы». Художник исследует различные типы отношения к природе: потребительски-хищническое, равнодушно-созерцательное и рачительно-сыновнее. Здесь, пожалуй, впервые у Астафьева щедрый урожай собирает сатира: яростное глухое негодование, когда речь идет о браконьерах Игнатьиче и Командоре, презрительная ирония, когда в поле зрения попадает фигура «совсем еще молодого, но уже перекормленного» Гоги Герцева.

Если Игнатьич, Командор, Грохотало и им подобные – примитивно-грубоватые потребители, которые охоту сменили на разбой в храме, именуемом природой, то Гога Герцев, тоскующий по латам сверхчеловека, – духовный браконьер. Первые, истребляя природу, косвенно укорачивают век человечества. Второму этого уже мало, его вожделения простираются дальше (не зря он листал в свое время и Блаженного Августина, и Ф. Ницше): желая свободы и полной воли для себя, он посягает на своего ближнего. «Гордое одиночество, – как замечено у В. Астафьева, – игра в беду, и ничего нет подлее этой игры». Гога Герцев – хорошо тренированный парень, начитанный в модной западноевропейской философии. Правда, этот декорум сути не затронул, только его потребительство и бездуховность стали еще более лютыми, а презрение к «малым сим» достигло предела.

Мы знаем тундру Мамина-Сибиряка. Нам хорошо знакома тайга с ее угрюмо-диковатыми сильными людьми, разделенными пропастью классовых, сословных конфликтов, воспетая Вяч. Шишковым. Но тундру и тайгу, которые открывает ключом своей поэзии В. Астафьев, мы еще не знали. Тут свои суровые законы, прежде всего законы совести, не подвластные юрисдикции, но именно они-то и приобретают острейший социальный смысл.

Симпатии В. Астафьева на стороне таких людей, как Аким, которым дорога великая и добрая книга природы. Аким – сложная натура. Автор отнюдь не идеализирует его, не проходит мимо многих изъянов этого бывалого человека. Здесь не просто искусство светотени, но та горечь и терпкость жизни, те ее трудности, которые не имеет права обходить истинное искусство.

Углубление гуманизма в творчестве В. Астафьева выразилось в повышенном внимании к человеку скромному, душевно деликатному. Именно таков старый бакенщик Павел Егорович. При этом В. Астафьев умеет так осветить объект своего исследования, что мы начинаем многое понимать, даже порой прощаем ему недостатки и слабости. В главе «Туруханская лилия» привлекает естественной красотой, робкой прелестью северная лилия, а не ее южная родственница «Валлота прекрасная» с «горластой роскошью, назойливой яркостью». Тем же этическим и эстетическим постулатам отвечает и образ Павла Егоровича, глаза у которого «спокойно светились таежным, строгим светом», а вся натура вызывала «ответное доверие».

Наедине с суровой тайгой оттачиваются смелость, выдержка, находчивость человека, умение все делать своими руками, преодолевать опасности и лишения, среди которых самое тяжкое – одиночество; формируется характер, закаляется воля, упорство в достижении целей и оптимизм. Главное – вырабатывается доверительное отношение к природе и людям. Выявляя нравственный аспект взаимоотношений между человеком и природой, писатель утверждает: «Справедлива, мудра, терпелива наша природа». На этой почве возникает принципиально новое обобщение. Многоликие главы повествования объединяются ключевым образом царь-рыбы – огромного существа, обитающего в глубинных водах, от имени самой поруганной природы вершащего строгий и нелицеприятный суд.

В 80-е гг. расширяются жанровые границы в творчестве писателя: вышли в свет книги литературно-критических и публицистических статей «Посох памяти», большой очерк «Там, в окопах», впервые писатель выступил в жанре большой эпической формы – роман «Печальный детектив» (1986).

Концентрация социально-психологических зол, нагнетание отрицательных фактов современной действительности вызывают после прочтения «Печального детектива» острое ощущение драматизма жизни. Раздробленность очерково-публицистической композиции «Печального детектива» преодолевается введением центрального образа – Леонида Сошнина, бывшего оперуполномоченного милиции. Горестное его повествование о собственных злоключениях и бедах окружающей среды подтверждает емкую значимость заглавия романа. Писатель попытался поставить многие наболевшие вопросы: личность и государство, человек и закон, юридическое право и нравственные нормы бытия, его тревожит, откуда берется, с одной стороны, звериное в человеке, а с другой – покорность, безалаберность, безответственность.

Трезвость авторского взгляда не умаляет сострадания к тем, кто по своей и нашей вине оказался на краю пропасти. Затронута и такая проблема, как деформация некоторых исконных народных представлений о добре и зле. С большой горечью фиксируются случаи семейного разлада, ущербности внутричеловеческих отношений, хотя о семье говорится как о фундаменте не только государства, но и цивилизации.

По воле автора главному герою книги дано право пролить свет на истоки скверны в нашем обществе, обнажить пружины тех искривлений, что задели народную душу. Перекладывая ответственность на всех: школу, коллектив, государство, – мы забыли прежде всего с самих себя спросить строго – таков конечный вывод романа.

«Печальный детектив» – вариант не лирического, как было прежде, но обличительного дневника. Видимо, отсюда недостаточно полная прорисованность внутреннего мира большинства персонажей, ослабленность психологического анализа.

«Печальный детектив» написан в форме объективированного романного повествования. Возможность такого пути писатель предвидел десятью годами раньше:

«Боюсь я этого слова «роман». Но главное, если бы я писал роман, я бы писал по-другому. Возможно, композиционно книга была бы стройнее, но мне пришлось бы отказаться от самого дорогого. ». Опыт «Печального детектива» свидетельствует, что эти опасения были небезосновательны. Огорчительны и сбои собственно языкового плана. Прежние произведения художника отличала емкость повествования, стилевое многоцветье, богатство подтекста. В новом романе все как-то поблекло, полнозвучие слова потеснила однослойная информативность. Однако не эти огрехи художественной формы настораживают в эволюции блистательного мастера. «Печальный детектив» еще раз подтверждает истину о том, что коллекционирование скверны – отнюдь не удел большого искусства.

Склад дарования В. Астафьева особый – лирико-философский. Все его предшествующие удачи достигнуты в рамках этой стилевой манеры.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Творческий путь И. Бунина

Творческий путь И. Бунина В течение довольно длительного времени, вплоть до «Деревни» (1910) и «Суходола» (1911), творчество Бунина не было в центре внимания читающей публики и критики. Его поэзия, вопреки декадентской моде продолжавшая традиции А. Фета, А. Майкова, Я.

Творческий путь М. Горького

Творческий путь М. Горького Горький вступает в литературу на рубеже XIX – ХХ вв. На фоне серенькой по тону народнической литературы, заквашенной на либеральном пессимизме, ярким цветовым пятном выделяются «Песня о Соколе» (1895 – 1899) и «Песня о Буревестнике» (1901) Горького. В

Творческий путь М. Шолохова

Творческий путь М. Шолохова Творческий путь автора «Тихого Дона» начался в 1924 г., когда был опубликован первый его рассказ, а в 1926 г. вышла его первая книга «Донские рассказы». Хотя эта книга не принесла Шолохову широкой известности, многие почувствовали, что в литературу

Творческий путь С. Есенина

Творческий путь С. Есенина Сергей Есенин родился в селе Константинове Рязанской губернии в крестьянской семье. После окончания школы весной 1912 г. Есенин приезжает в Москву. Нравственные поиски и стремление к поэтическому творчеству приводят его в Суриковский

Творческий путь А. Блока

Творческий путь А. Блока Александр Александрович Блок родился в Петербурге. Его отец – философ, профессор Варшавского университета, мать – А.А. Бекетова (по второму браку – Кублицкая-Пиоттух) – переводчица и детская писательница. Родители Блока развелись сразу после

Творческий путь М. Булгакова

Творческий путь М. Булгакова Первый рассказ, как утверждает писатель в автобиографии 1924 г., был создан осенью 1919 г. Зимой 1919 – 1920 гг. Булгаков пишет несколько рассказов и фельетонов, один из которых частично сохранился в булгаковском архиве. Это – первый дошедший до нас

Творческий путь А. Платонова

Творческий путь А. Платонова Историки литературы не знали, в какой тематический, проблемный ряд его поместить.При всеобщем обостренном интересе к судьбе Платонова дальше общих слов – «грустный», «молчаливый» писатель, создатель «прекрасного и яростного мира»,

Творческий путь А. Твардовского

Творческий путь А. Твардовского Твардовский родился в 1910 г. в деревне Загорье Починковского района Смоленской области в семье крестьянина, сельского кузнеца. До 18 лет он жил в деревне: учился в школе, работал в поле и в кузнице, был секретарем сельской комсомольской

Творческий путь Ф. Абрамова

Творческий путь Ф. Абрамова В биографии Федора Абрамова мы отмечаем памятные вехи времени, характеризующего жизненный путь многих его ровесников – М. Алексеева, Ю. Бондарева, В. Быкова, В. Богомолова, Е. Носова, В. Астафьева, А. Ананьева, Г. Бакланова, – участие в Великой

Изображение войны в повести В. Астафьева «Пастух и пастушка»

Изображение войны в повести В. Астафьева «Пастух и пастушка» Многое в судьбе и творчестве Астафьева определила война. Поэтому о войне и его самый первый рассказ «Гражданский человек», отзвуки войны – в самых «мирных» его произведениях. Символично, однако, что уже в

Творческий путь В. Распутина

Творческий путь В. Распутина Первыми произведениями Валентина Распутина стали две книги очерков – «Костровые новых городов» (1966) и «Край возле самого неба» (1966), явившиеся результатом журналистских поездок на новостройки Сибири в конце 50-х – начале 60-х гг., и сборник

Творческий путь В. Шукшина

Творческий путь В. Шукшина Василий Шукшин – писатель, сценарист, режиссер, актер. Он писал рассказы, повести, романы, киносценарии, публицистические статьи. Поставил по своим сценариям художественные фильмы («Живет такой парень», «Печки-лавочки», «Калина красная» и др.),

Творческий ум

Творческий ум Творческий ум отличается от обыкновенного ума, даже и очень большого, тем, что он не только воспринимает прекрасное, но оно возбуждает в нем самом стремление творить. Такой ум был у Шекспира. Он жадно вбирал все, что могло помочь его искусству. Но он был не

С. Д. БАЛУХАТЫЙ[1] «ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ А. П. ЧЕХОВА»

С. Д. БАЛУХАТЫЙ[1] «ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ А. П. ЧЕХОВА» Громадное большинство произведений Чехова не связано непосредственно с определенными географическими районами. Но не вызывает сомнения, что детские и юношеские впечатления Чехова от Таганрога легли в основу последующих

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. П. АСТАФЬЕВА[121]

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. П. АСТАФЬЕВА[121] 1924, 1 мая — в деревне Овсянка Красноярского края в семье Петра Павловича и Лидии Ильиничны Астафьевых родился сын Виктор.1931 — раскулачены сельские мельники Яков Максимович и Павел Яковлевич Астафьевы — прадед и дед

Источник