Как инвестиции повысили конкурентоспособность страны

Актуальность исследования. Повышение национальной конкурентоспособности является важной и актуальной задачей, стоящей перед российской экономикой. Опыт зарубежных государств доказывает, что модернизация экономической системы, ускорение темпов экономического роста и, как следствие, повышение международной конкурентоспособности страны возможны, в частности, на основе привлечения иностранных инвестиций.

Целью данного исследования является анализ прямых иностранных инвестиций как главного фактора конкурентоспособности России.

В рамках проведенного исследования были использованы метод системного анализа, математические и статистические методы, метод сравнений и аналогий, метод обобщений.

Прямые иностранные инвестиции как фактор конкурентоспособности России

В настоящее время одним из доминирующих явлений в мире является процесс глобализации, затронувший в значительной степени сферу экономики. Одновременное развитие глобализации и региональной экономической интеграции привели к созданию фактически единого рынка товаров и услуг и способствовали резкому увеличению мобильности капитала. В современных условиях формирование и сохранение конкурентоспособности становится требованием, предъявляемым глобализацией к национальной экономике любого государства.

Сущность конкурентоспособности страны заключается в способности поддерживать и наращивать эффективность экономики в целях повышения благосостояния и качества жизни населения [1, c. 11].

В современных условиях глобализации практически ни одна страна не в состоянии добиться устойчивого экономического роста, технологического прогресса, улучшения социальных стандартов, опираясь исключительно на собственные силы, без активного привлечения в экономику иностранного капитала, прежде всего, в предпринимательской форме, в виде прямых иностранных инвестиций.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются одним из главных факторов, определяющих конкурентные позиции страны на мировом рынке, благодаря привнесению новых преимуществ и более эффективному использованию имеющихся ресурсов.

Привлечение ПИИ в российскую экономику имеет стратегическое значение, преследует долговременные цели создания в России социально – ориентированной экономики с высоким уровнем жизни населения, основанной на рыночных механизмах, а также среднесрочные цели поддержания устойчивого экономического роста.

По экономическому содержанию ПИИ представляют собой долгосрочные вложения капитала, который менее подвержен влиянию изменений политической и социально – экономической ситуации в стране, воздействию международных финансовых кризисов, чем другие формы иностранных инвестиций.

Иностранные инвесторы, вкладывающие свои капиталы в предприятия реального сектора экономики, самостоятельно или вместе с российскими партнерами – акционерами таких предприятий несут ответственность за прибыльность их использования, которая определяется как конкурентоспособность применяемой ими технологии, так и уровнем производства, включая особенности маркетинговой стратегии и тактики, особенности управления персоналом, финансовыми потоками и другими характеристиками менеджмента. Это обстоятельство отличает привлечение ПИИ от использования зарубежных инвестиционных кредитов, которые перекладывают коммерческий риск кредитуемого проекта на российского заемщика.

ПИИ увеличивают возможности экспорта товаров и услуг, учрежденных ими предприятий, получения этими предприятиями кредитов или гарантий зарубежных банков, возможности обучения персонала на иностранных фирмах, способствуют интеграции экономики России в мировой хозяйство.

Особая привлекательность ПИИ состоит в том, что наряду с финансированием инвестиционных процессов они несут технологические, в том числе инновационные ресурсы для модернизации страны – реципиента. Эта особенность ПИИ чрезвычайно важна для России, где технический уровень производства в большинстве отраслей экономики и конкурентоспособность продукции в настоящее время весьма отстают от зарубежных аналогов [4, с. 39–40].

Таким образом, можно отметить растущее влияние ПИИ на микро- и макроэкономические процессы страны. Вопрос заключается лишь в том, насколько цели прихода иностранных инвесторов на российский рынок соотносятся с задачами правительства по привлечению ПИИ. Так, Россия заинтересована в модернизации основных фондов реального сектора экономики, в насыщении потребительского и производственно-технического рынков высококачествественными товарами, в развитии и структурной перестройки своего экспортного потенциала, в реализации политики импортозамещения, в привнесении в российское общество и в российский бизнес передовых информационных и управленческих технологий. Передача технологий является ключевой задачей привлечения ПИИ для повышения качественного уровня промышленного производства России.

В то же время существуют три основные цели прямого вложения капитала иностранными инвесторами: доступ к природным ресурсам иностранного государства; завоевание отдельных сегментов рынка принимающей страны; использование страны в качестве производственной базы с последующим экспортом выпускаемой продукции. В связи с этим перед российским государством стоит сложная задача привлечь в страну иностранный капитал, удовлетворяя его запросам и вместе с тем направляя его мерами экономического регулирования на достижение общенациональных целей.

В настоящее время в мировых потоках ПИИ Россия является важным игроком. Так, в соответствии с отчетами, опубликованными ЮНКТАД (конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию) «WorldInvestmentReport»,Россия с 2007 года входит в десятку лидеров стран реципиентов прямых иностранных инвестиций. В 2013 году она заняла третье место по объему поступивших ПИИ после США и Китая (рис. 1). Объем иностранных инвестиций поступивших в Россию в 2013 году составил 79 млрд долларов, что на 41,86 % больше чем в 2007 году [6, с. 4].

Тем не менее, по результатам 2014 года по инвестиционному потенциалу Россия значительно уступает наиболее привлекательным для инвесторов странам мира. Об этом свидетельствуют рейтинги стран, ежегодно составляемые американской консалтинговой компанией А.Т. Kearney по показателям доверия зарубежных инвесторов и привлекательности страны-реципиента иностранного капитала. Индекс доверия в сфере привлечения ПИИ составляется отдельно по каждой стране на основе данных опросов руководителей крупнейших международных компаний. Согласно нему, по степени доверия инвесторов и их готовности осуществлять капиталовложения в 2014 году Россия впервые за девять лет не вошла в 25 самых привлекательных стран, несмотря на то, что в 2013 и 2012 гг. занимала 11 и 12 места соответственно. Согласно А.Т. Kearney низкая степень доверия инвесторов связана в первую очередь с конфликтом на Украине, наложенными санкциями и геополитической напряженностью [7].

Также основными отрицательными факторами, сдерживающими динамику привлечения ПИИ, служат:

– политический риск, характеризующийся недостаточной эффективностью важнейших институтов – государственного аппарата, судебной и правоохранительной системы, обременительным вмешательством государства в экономическую жизнь хозяйствующих субъектов, механизм принятия решений остается непрозрачным для общества, не существует эффективных механизмов гражданского контроля за их деятельностью;

– экономический риск, характеризующийся финансовым и экономическим кризисом, неустойчивостью макроэкономической ситуации, зависимостью национальной экономики от конъюнктуры мирового рынка, высокой долей нерыночного сектора, низким уровнем конкуренции, непрозрачной деятельностью естественных монополий, низким уровнем интеграции российской экономики в мировое хозяйство, невысокой степенью диверсификации экспорта, слабым использованием конкурентных преимуществ в экспорте услуг, прежде всего транспортных, медицинских, образовательных, продукции наукоемких отраслей, ограниченным объемом трансграничного сотрудничества;

– низкий уровень развития рыночной инфраструктуры;

– недостаточное участие банковской системы в финансировании реального сектора экономики;

– низкий уровень квалификации управленческих кадров, регулирующих вопросы инвестиционной деятельность;

– высокий уровень коррупции и бюрократии;

– сложность открытия и ведения собственного бизнеса.

Так, в 2015 году по условиям ведения бизнеса в международном рейтинге экономик Doing Business, который ежегодно составляется Всемирным банком, Россия заняла 62 место. В 2014 она занимала 92 место, но с учетом скорректированной методологии исследования в 2014 году, занимала бы не 92-е, а 64-е место [8]. Таким образом, в реальности Россия улучшила свои показатели на две позиции. Однако, несмотря на положительную динамику, Россия в 2015 году ухудшила свои показатели по шести параметрам из десяти: присоединение к электрическим сетям, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, разрешение неплатежеспособности (табл. 1).

Рис. 1. Некоторые ведущие страны-импортеры ПИИ в 2013 году, млрд. долл. Источник: Investing in SDSs: an Action Plan / World Investment Report 2014 // UNCTAD. – New York and Geneva, 2014. – P. 4

Основные показатели России в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса

Источник

Как инвестиции повысили конкурентоспособность страны

Библиографическая ссылка на статью:

Кеосиди И.И., Власова С.Е., Шатохин А.А. Способы повышение конкурентоспособности экономики РФ // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://ekonomika.snauka.ru/2016/04/11377 (дата обращения: 08.06.2021).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет конкурентоспособность «как способность производить товары и услуги, которые выдерживают проверку на международных рынках, и в то же время дает возможность компаниям, отраслям, регионам, государствам генерировать в условиях международной конкуренции относительно высокий уровень доходов и занятости». По мнению нобелевского лауреата Л. Клейна отличительной особенностью конкурентоспособности экономики является наличие устойчивого темпа экономического роста примерно 3-4% в год.

Конкурентоспособность между странами отражает преимущества отдельных стран и географических районов в формировании конкурентоспособных отраслей, а также состояние, сбалансированность, продуктивность хозяйственных систем.

Конкурентоспособность государства напрямую зависит от конкурентоспособности отечественных компаний и производимых ими товаров, которые должны быть востребованы и на национальном уровне, и на международном. Процесс повышения конкурентоспособности страны является объективным и отражает непрерывность и динамичность развития экономической системы. Международная конкурентоспособность экономики при рассмотрении через призму экономической политики признается главной проблемой и основным инструментом повышения уровня жизни населения и улучшения общественного благосостояния, которое заключается в высоком уровне социального развития и устойчивых темпов экономического роста. В современных условиях стратегия повышения конкурентоспособности национальных экономик базируется на развитии научно-технического потенциала и продуктивности использования ресурсов [1].

Всемирный экономический форум в основе определения уровня конкурентоспособности государств рассматривает два индекса: глобальной конкурентоспособности и деловой конкурентоспособной активности (BCI). С 2006 года первый индекс базируется на 90 факторах (сами факторы будут рассмотрены подробно в следующем пункте), которые можно выделить в 9 основных групп: институты; инфраструктура; макроэкономическая среда; здоровье и первичное образование; высшее образование; эффективность рынка; технологическая готовность; деловая готовность; инновации.

Индекс BCI состоит всего из 2 компонентов: качества национальной деловой среды, а также операции и стратегии компаний. Каждая из вышеуказанных систем охватывает конкретные стороны социально-экономической сферы общества.

Также при исследовании показателей необходимо обратиться к оценке конкурентоспособности одних из основных экономических элементов нации (и даже всего мира), таких как банковская и финансовая системы. В мировом экономическом сообществе принято выделять один основной показатель развития конкурентоспособности банковских систем, коим является размер процентной ставки по кредитам. А конкурентоспособность финансового сектора в основном оценивают по сальдо торгового баланса, объем иностранных инвестиций, объем государственного долга, нормы накопления и инфляции. Все эти показатели играют огромную роль в определении мощи финансовой системы.

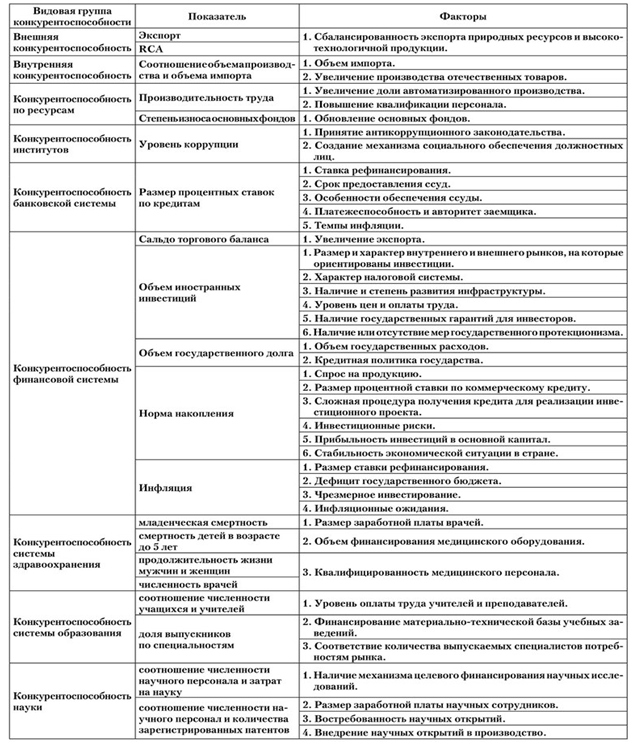

Повышение конкурентоспособности экономики напрямую зависит от определенных факторов, коих в современных условиях существует огромное количество; например, GCI основывается на 90 (как уже было написано выше), причем большинство из них взаимосвязаны между собой и образуют системы. Очень удобно и компактно основные факторы конкурентоспособности представил А.И. Белов (табл. 1) [2].

Таблица 1 – Совокупность факторов конкурентоспособности в структуре макроэкономических показателей государства

Концепция конкурентоспособности экономики нации является одним из ключевых (если не единственным) критериев оценки эффективности функционирования государства в глобальном мире. Поэтому в современных условиях повышение этого показателя является очень важной задачей для каждой страны. Чтобы определить уровень конкурентоспособности того или иного государства проводят комплексный анализ единиц товарной продукции и национального рынка, что позволяет отразить место объекта исследования на международной арене. Следует заметить, что конкурентоспособность может меняться в результате реакции на такие структурные изменения, как:

Эндогенное наращивание факторного потенциала; закрепление позиций страны во внешнеторговой деятельности и рост иностранных капиталовложений; усиление конкурентоспособности отдельных единиц и секторов национальной экономики [3].

Теперь подробно рассмотрим позиции экономики РФ на мировом уровне. Проанализируем положение России с учетом данных, полученных с официального сайта Всемирного экономического форума, при помощи индекса глобальной конкурентоспособности (ИГК), и, чтобы полнее видеть реалии российской экономики, будем отталкиваться от 2005 года. В этом году экономика РФ уверенно занимала 53 место, при этом Всемирный экономический форум отмечал мощность рынка труда и повсеместное распространение информационных технологий. На следующий год Россия потеряла 9 позиций и оказалась на 62-ом месте, причиной такого «падения» послужила резкая дифференциация малого и крупного бизнеса. Также эксперты указывали на негативные явления в сфере образования и усомнились в объективности судебной системы. В течение последующих пяти лет экономика РФ оставалась относительно неподвижной в отношении к другим странам по результатам рейтинга ИГК. В период 2008-2009гг., когда основные отрицательные моменты кризиса были преодолены, было отмечено положительное движение основных показателей, но затем эта динамика резко сменяется их падением, что не позволяет улучшить местоположение России в рейтинге. В итоге, РФ занимает 67-ю позицию из 144 стран в вышеупомянутом рейтинге, а в следующий промежуток времени (2013-2014) уже с показателем индекса 4,25 поднимается на 3 «ступеньки» вверх и оказывается 64-ой [4].

Необходимо отметить, что правительство РФ проанализировало все преимущества и недостатки национальной экономики, что позволило России подняться на 53 место (2014-2015) и улучшить свой индекс до 4.4 [5]. Конечно, в связи сложившихся международных реалий ожидать продолжения такого динамичного развития не стоит, так как влияние санкций все-таки ощущается. По словам президента РФ Владимира Путина, российская экономика недосчиталась около 160 млрд долларов, но также он добавил, что предприятия успешно расплачиваются по своим долгам. Теперь вернемся к рейтингу ИГК, несмотря на развитие показателей конкурентоспособности, Россия до сих пор находится далеко от развитых стран мира, что означает отсутствие конкуренции на международных рынках высокотехнологичных товаров и сферы услуг со стороны российской продукции. Эксперты отмечают, что в вышеупомянутый период достаточно высокие темпы развития показывали концепции, не связанные с инновациями. Но можно сделать вывод, что правительство РФ предприняло меры по минимизации негативных явлений, например, таких как низкий уровень товарных рынков (со всеми вытекающими последствиями и условиями), и продолжило развивать положительные аспекты (как сфера образования). Стратегия для дальнейшего развития была разработана, но в связи с внешним давлением ее пришлось изменить [6].

В мировой практике также актуален статистический анализ, проводимый Лозаннским международным институтом менеджмента, но и здесь позиции России слабые при сравнении с лидерами. Позиции экономики РФ котируются около 45-48 места из 59, оставаясь позади стран БРИКС (без учета ЮАР) несмотря на положительную динамику ВВП и рост инвестиций после рецессии экономики в 2009 году. Основным обстоятельством, которое мешает динамическому развитию, является высокий уровень коррупции, также выделяют серьезную налоговую нагрузку и высокие барьеры для открытия малого и среднего бизнеса [7].

Существует множество стратегий развития конкурентоспособности России, которые включают в себя разные аспекты. Сначала рассмотрим концепцию развития российской экономики от экспертов-аналитиков Лозаннского международного института менеджмента. Специалисты создали формулу «3+5», при соблюдении которой на 2030 год государство сможет подняться до 30 места по уровню конкурентоспособности. Данная теория включает в себя два основных пункта [8]:

1) увеличение ресурсного потенциала (основа – трудовые ресурсы), размеров отечественного рынка и уровень образованности населения – в совокупности эти три ключевые категории прямым образом влияют на повышения уровня конкурентоспособности и развитие экономики в целом.

2) необходимость разработать и воплотить в жизнь стратегию по борьбе с коррупционной системой, повысить уровень целой образовательной системы, укрепить слаборазвитый финансовый рынок и собственный бизнес, избавиться от малоэффективного и нерентабельного производства. Другими словами, снизить влияние этих пагубных для экономики факторов.

Теперь остановимся на мнении экспертов при Всемирном экономическом форуме, выявивших основные положения (за основу был взят рейтинг ИГК), на которых России стоит заострить внимание:

1) Жесткое противостояние коррупции на всех уровнях, т.к. это один из ключевых барьеров, которые мешают полноценному функционированию аппарата найма и трудового движения. Аналитики отмечают, что для этого необходимо создать прозрачную систему найма рабочих и продвижение их по карьерной лестнице.

2) Расширение финансового сектора, модернизация банковской системы, а также ликвидация нежизнеспособных корпораций путем симбиоза естественной конкуренции и государственного воздействия.

3) Улучшение сферы образования и усиление взаимопроникновения иностранных и национальных культур.

4) Активное привлечение иностранных и внутренних инвестиций, а также устранение всех барьеров, мешающих развитию малого и среднего бизнеса.

При сравнении данных планов видно, что многие аспекты совпадают, что означает масштабность определенных отрицательных явлений и необходимость их быстрейшего устранения [9]. Также относительная схожесть может трактоваться как общий взгляд на состояние экономики РФ западноевропейского (и всего мирового) экономического сообщества.

Теперь обратимся к плану правительства по долгосрочному социально-экономическому развитию РФ «2020». Рассмотрим пути повышения конкурентоспособности, которые нам предлагают отечественные эксперты. По мнению Алексея Кудрина, главными стратегическими задачами этой программы являются достижение высокого уровня социальной и экономической сфер, а также вхождение в ведущую пятерку стран по объему ВВП (по паритету покупательной способности), повышение уровня конкурентоспособности российской экономики, что позволит выйти на передовые позиции в международной системе конкуренции государств. Программа «2020» включает в себя следующую особенность: экономика РФ должна в одно и то же время решать задачи и опережающего развития, и догоняющего. Переход к экономике, ориентированной на высокотехнологичное и инновационное производство, должен базироваться на балансировании предпринимательской свободы, социальной справедливости и национальной конкурентоспособности. Для данного этапа развития экономики необходимо соблюдать целый комплекс направлений [10]:

1) Развитие человеческого капитала, трудовых ресурсов путем усовершенствования системы образования. Правительство стремится развивать не только высшее образование, но и среднее, так как осознает важность каждого уровня данной системы.

2) Создание конкуренции высокого уровня между институциональными структурами, что даст новый импульс для привлечения инвестиций и роста предпринимательской активности граждан. Для достижения этой цели будут проводиться следующие мероприятия: демонополизация рынка; модернизация фискальной политики государства (смягчение налоговой нагрузки на бизнес и экономику в целом); поддержка организации малого и среднего бизнеса (особенно будет стимулироваться открытие новой, инновационной хозяйственной деятельности); снижение предпринимательских рисков в результате «предсказуемой» и стабильной экономической политики России, а также обеспечение развития финансовой сферы и макроэкономической стабильности; обеспечение прозрачности ведения деятельности экономических агентов и высокого качества административной работы в экономической сфере.

3) Диверсификация экономики на основе высокотехнологического развития, в том числе: формирование научно-технологической системы, которая позволит достигнуть лидерство РФ в научных исследованиях ключевых сфер; интегрирование вышеуказанного комплекса с высшим образованием, что обеспечит высококвалифицированные кадры и быструю, качественную реакцию на запросы со стороны экономики, а также обеспечение данной системы инновационной инфраструктурой и институтами защиты интеллектуальной собственности; помощь со стороны государства в улучшении возможностей привлечения долгосрочных инвестиций, а также поддержание высокой конкурентоспособности отраслей путем совместных договоров.

4) Сохранение и развитие высокой конкурентоспособности в традиционных для российской экономики сферах, таких как энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов. Для этого государство необходимо развивать энергетические комплексы, внедрять новые технологии; обеспечить стабильность экспортных поставок энергетических ресурсов (стремление экспортировать не первичные ресурсы, а ресурсы после тщательной переработки, так как их цена во много раз выше); завоевание лидерства по добыче и обработке возобновляемых источников энергии и переход на использование экологически чистых технологий; реализация всех возможных транзитных возможностей, водного и аграрного потенциала.

5) Повышение позиций экономики РФ на международной арене и роли в международном разделении труда, следующим путем: использовать все преимущества процесса глобализации для привлечения иностранных инвестиций (в виде трудовых кадров, капиталов и новых технологий) и сравнительные преимущества РФ на мировой торговой арене; формирование евразийской экономической интеграционной группировки и постепенное приобретение статуса мирового финансового центра.

Важную роль в повышении конкурентоспособности РФ должна сыграть стратегия правительства РФ по развитию интеллектуального капитала

Развитие интеллектуального капитала является одной из ключевых задач правительства РФ, от которой зависят уровень конкурентоспособности российской экономики на международном рынке и показатели эффективности деятельности экономических агентов в национальных границах [11]. Чтобы экономическая система России была обеспечена большим количеством высококвалифицированных трудовых ресурсов, необходимо совершенствовать систему образования [12].

Была выработана федеральная целевая программа развития образования (2011г). За основу были приняты принципы открытости к внешним запросам, применение проектных методов, выявление (на конкурентной основе) и поддержка лидеров, организующих «новые подходы» на практике, а также комплексный метод принятия различных решений. Кроме этого правительство России стремится обновить принципы функционирования всех уровней образования.

Сначала обратимся к первичному уровню образования, т.е. дошкольному, в настоящее время существует тенденция увеличения количества детских садов высокого качества по территории всей страны и повышения многообразия видов учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования, что позволит увеличить интеллектуальный потенциал семей. Развитие следующего уровня системы (общее образование) подразумевает индивидуальный подход к каждому ученику, ориентацию на формирование фундаментальных и практических умений. При разработке планов модернизации профессионального образования выработана концепция участия работодателей на всех этапах процесса получения образования и повышения квалификации, а также расширение возможностей получения дополнительного образования. А приоритетной целью развития высшего образования является вовлеченность, как студентов, так и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования. Что обеспечит государство новым поколением исследователей, которые будут отвечать на инновационные запросы общества, производства [13].

Также выделяются следующие цели процесса модернизации образования. Во-первых, развитие комплекса непрерывного образования путем вовлечения национальной квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций, что позволит более полно использовать человеческий потенциал и обеспечить граждан всеми необходимыми условиями самореализации в течение всей жизни. Во-вторых, обеспечение свободного и равного доступа к государственным и негосударственным структурам, которые предлагают образовательные услуги высокого качества. В-третьих, необходимость улучшения инфраструктуры в вышеупомянутой сфере и усовершенствования системы финансирования, проводимой как со стороны муниципального уровня, так и федерального.

Теперь остановимся на главных мероприятиях, которые должны быть выполнены к 2020 году, к ним относятся:

1) Формирование 20 научно-образовательных комплексов мирового уровня, позволяющие обеспечить национальные инновационные проекты качественными трудовыми ресурсами и высокими технологиями.

2) Организация и модернизация возможностей академической мобильности студентов и преподавателей на отечественном и международном уровнях.

3) Расширение сферы предоставления образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

4) Предоставление возможности получения бесплатного образования для детей возраста от 5 до 18 лет.

5) Наличие у более 50% мигрантов трудоспособного возраста квалификационных сертификатов.

6) Предоставление ученикам 10-11 классов возможности осваивать индивидуальные образовательные программы, в их числе получение профильного образования и прохождение профессиональной подготовки.

7) Формирование программ развития трудового потенциала у персонала, включающих в себя финансирование процессов подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих. Этими программами должны быть обеспечены не менее 60% предприятий по всей территории России.

Для осуществления данной Концепции и всех преобразований, которая она включает, необходимо повысить затраты на образование, что потребует обеспечить увеличение доли этих расходов в ВВП России. Реализация рассматриваемого в этом пункте проекта подразумевает увеличение объема общих расходов на образование с 4,8% валового внутреннего продукта (показательна период 2007-2008) до 7% к 2020 году. В том числе расходы государственного бюджета – с 4,1 % до 5,5 6 % от ВВП России. Критерием результативности выполнения данной стратегии и его качества послужит повышение конкурентоспособности не только российского образования, но и экономики страны в целом.

Подводя итог, можно сделать вывод, что конкурентоспособность РФ на международной арене оставляет желать лучшего, исходя из многих показателей. Однако, следует отметить положительную тенденцию: с помощью государственного вмешательства экономика РФ планирует в ближайшие несколько лет выйти на лидирующие позиции и конкурировать с развитыми странами.

Библиографический список

- Максимцев И. А., Горбашко Е. А. Оценка конкурентоспособности страны в формировании посткризисной модели экономического роста // Экономика и управление. 2012. №11. С. 30-35.

- Белов А. И. Показатели и факторы конкурентоспособности национальной экономики // Известия Пензенского госуд. педагог-го унив-та имени В. Г. Белинского. Общественные науки. 2011. №24.

- Михнева С. Г., Рыжкова Ю. А., Батова Н. В. Значимость и место России на мировых рынках по уровню конкурентоспособности // Пензенский гос. университет. №1. 2013.

- Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2013-2014 Всемирного экономического форума // URL: http://ru.rr-f.ch/research/562.

- Всемирный экономический форум. Отчет о глобальной конкурентоспособности за 2014-2015 // URL: http:// http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 .

- Князев Ю.К. Риски глобализации и шансы России на упреждающее развитие // Россия и современный мир. 2015, №1.

- Осипов В.С. Внутренние угрозы экономической безопасности России//Экономика и предпринимательство. 2015. № 5-2 (58-2). С. 176-179.

- Гринберг Р.С. Экономика современной России: состояние, вызовы, перспективы // Проблемы теории и практики управления. 2014, №11.

- Невская Н.А. Индикативное планирование в странах с развитой рыночной экономикой//Фундаментальная и прикладная наука: основные итоги 2015. Материалы I ежегодной научной конференции 16-17 декабря 2015 г. Санкт-Петербург, Россия -Северный Чарльстон, Южная Каролина, США. North Charleston 2015: GreatSpace, 2015. С. 135-139.

- Экономическая стратегия РФ «2020». Информационно-правовой портал «Гарант» // URL: http://base.garant.ru/194365.

- Козырь Н.С., Мальков А.А. Корпоративная культура как элемент национальной безопасности государства // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 44. С. 53-66.

- Старкова Н.О., Подложнова Н.В. Предпосылки и особенности формирования бренда региона в РФ//Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2015. № 20. С. 69-74

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы. Портал «Гарант» // URL: http://base.garant.ru/55170694/#block_1000.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Источник