Пандемия изменила рынок. Инвесторы сбрасывали бонды и охотнее шли на риск

Во время пандемии коронавируса у инвесторов изменился не только образ жизни, но и подход к личным финансам. Вкладчики перешли на фондовый рынок , а консервативные инвесторы начали шортить Tesla.

Мы собрали статистику о том, что произошло с привычками и поведением инвесторов на бирже во время самоизоляции. Для этого провели опрос и узнали, каких инструментов стало больше в портфелях инвесторов за время пандемии, каких меньше, как изменился темп торговли и пользовалась ли популярностью маржинальная торговля . Вот что получилось.

Опрос был проведен в официальном телеграм-канале «РБК Инвестиций» 16 сентября 2020 года. В нем приняли участие 370 человек.

Во время пандемии частные инвесторы значительно увеличили долю акций в портфелях по сравнению с другими инструментами. В этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа. На втором месте после акций оказались биржевые фонды — ETF . Инвесторы предпочитают вкладываться в целые сектора экономики, чтобы обезопасить вложения. На конец августа самыми популярными оказались: фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (23%), в золото — FXGD (17,3%), в акции США — FXUS (13,3%).

Также популярными остаются отрасли, которые меньше всех подвержены влиянию пандемии. Это фармацевтика, продуктовый ретейл, высокотехнологичные компании, золото. Инвесторы отметили, что меньше всего во время пандемии они покупали облигации . А те, у кого был большой процент облигаций в портфеле, продали их и перевели деньги в акции.

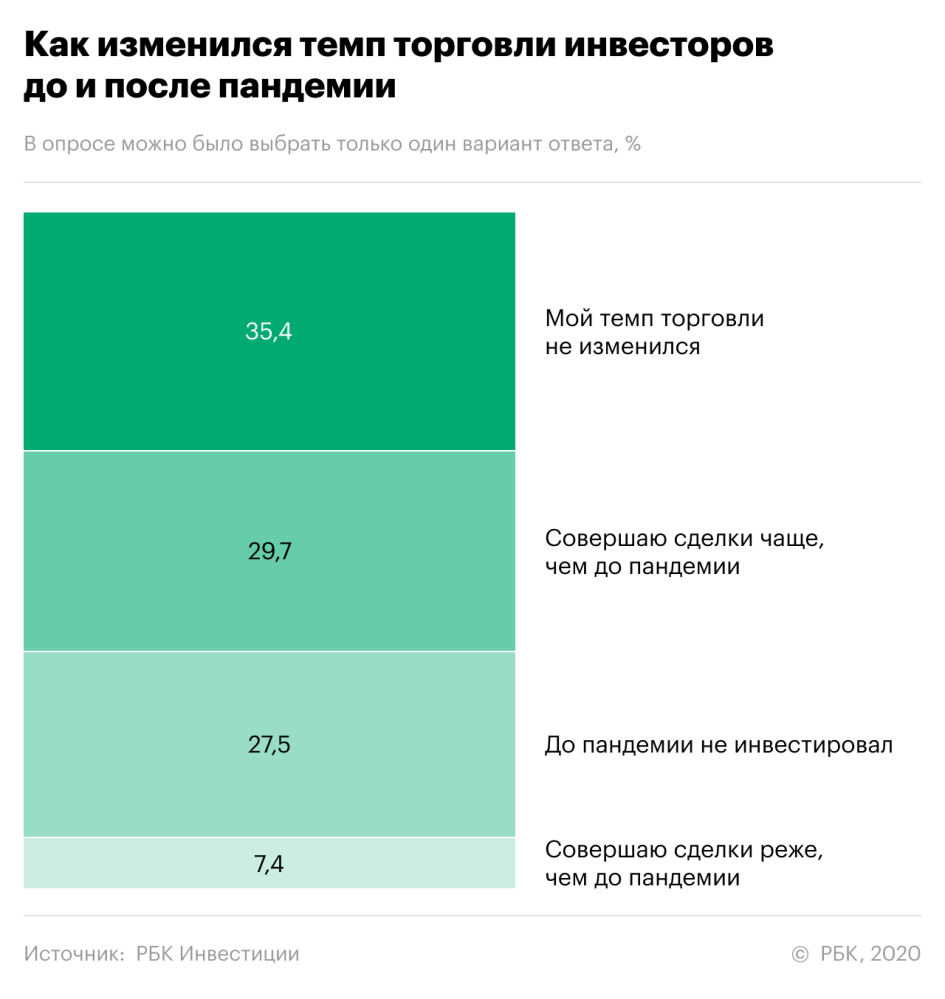

35,4% респондентов ответили, что за время пандемии их темп торговли на бирже не изменился. Между вторым и третьим местами голоса распределились практически равномерно.

Те, кто уже торговал на бирже до пандемии, стали совершать сделки чаще во время самоизоляции — это 29,7% опрошенных. О том, что инвесторы стали более активны на бирже, говорит и исследование торговой площадки E-TRADE. Оно показало, что молодые инвесторы стали торговать чаще после объявления пандемии, чем до нее.

На втором месте в опросе «РБК Инвестиций» оказались люди, которые до пандемии не торговали вовсе, — таких 27%. Это говорит о том, что, кроме повышения активности инвесторов на бирже в целом, их количество так же сильно выросло во время самоизоляции. По данным E-TRADE, основная составляющая новых инвесторов — это поколение Z (рожденные в конце 90-х годов) и миллениалы (вступившие во взрослую жизнь в начале XXI века). 34% опрошенных рассказали, что переложили наличные деньги в биржу во время карантина.

О росте интереса к инвестициям говорят и данные Московской биржи. По итогам августа количество брокерских счетов на площадке превысило 6,2 млн. Еще в феврале их было всего 4 млн. В пик первой волны пандемии и самоизоляции — апреле и марте — ежемесячно открывали счет свыше 300 тыс. человек. За август — 515,5 тыс. человек.

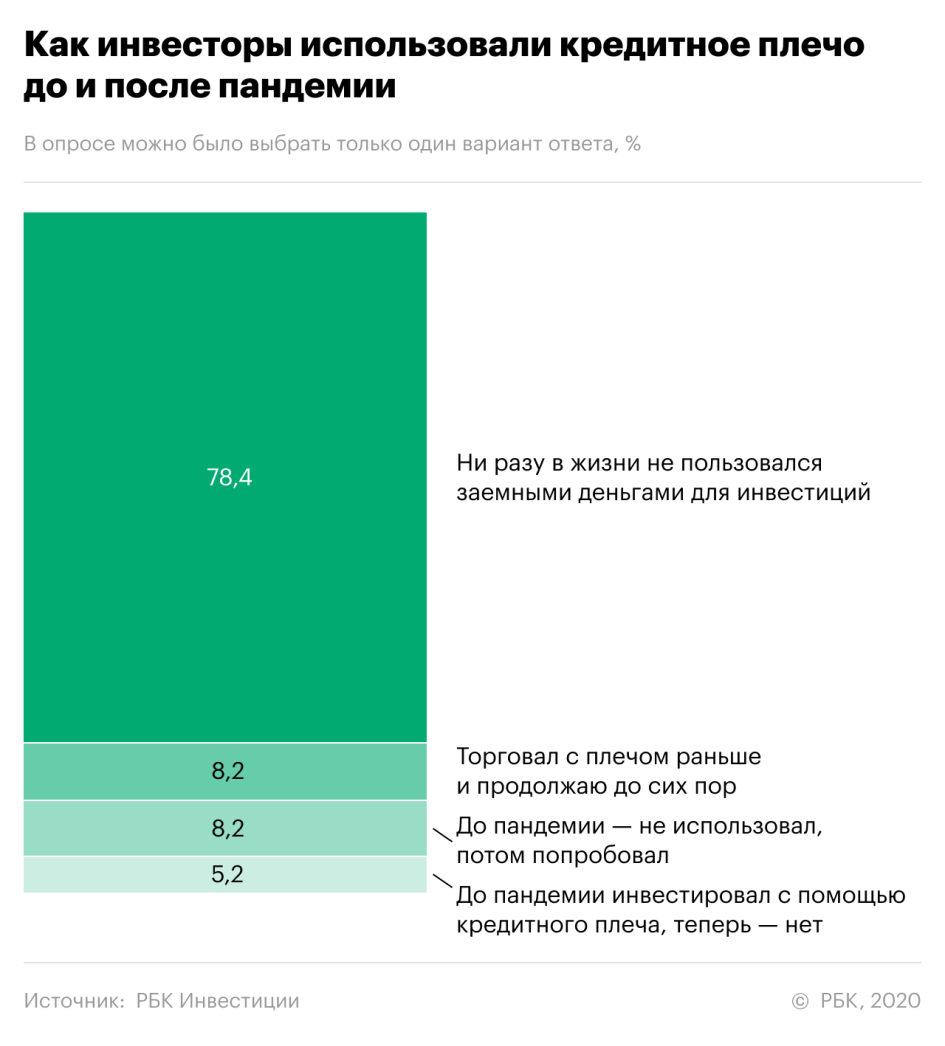

Большая часть инвесторов, которых мы опросили, отметили, что не пользуются кредитным плечом и предпочитают торговать только на свои деньги. Второе и третье места с одинаковым количеством голосов поделили варианты ответов, которые предполагают торговлю с заемными деньгами.

8,2% инвесторов отметили, что торговали с кредитным плечом до пандемии и продолжают до сих пор. Еще 8,2% рассказали, что впервые попробовали маржинальную торговлю во время самоизоляции. И только у 5,2% инвесторов во время пандемии отпало желание торговать с заемными средствами.

Из этого можно сделать вывод, что инвесторы готовы рисковать своими деньгами больше, чем раньше. Об этом же говорит и иностранное исследование. E-TRADE сообщает, что 51% инвесторов из поколения Z и миллениалов стали более расположены к рискованным инвестициям, чем до карантина. С началом пандемии они чаще торговали деривативами, чем до нее.

В сервисе «РБК Инвестиции » можно купить или продать акции, облигации или валюту. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на больших комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут.

Источник

Новые ценности: во что нужно инвестировать после пандемии

То, что происходит в мире в этом году, эксперты не относят к обычному циклическому кризису, происходящему каждые 8-10 лет. Это более существенное трансформационное событие — сродни тем, что обычно случались в результате мировых войн или сравнимых с ними системных событий, когда самым коренным образом менялись глобальные институты, финансовые системы и человеческое мировоззрение. Таковые преобразования называют «эпохальными», а происходят они гораздо реже, примерно раз в 25-50, а то и 100 лет. Поэтому сейчас часто вспоминают Великую депрессию, Бреттон-Вудское соглашение 1944 года, создание Ямайской валютной системы в 1976 году — события, которые приводили к коренной переоценке материальных (и не только) ценностей.

Раньше, по крайней мере со времен конкистадоров, в периоды неурядиц и экономических кризисов в наибольшей цене всегда было золото. Люди хранили свое богатство в монетах, слитках, драгоценностях. Ведь золото не окисляется, растворяется только в «царской водке», в огне не горит, хотя, надо признать, в воде еще как тонет, что как раз хорошо знали те же завоеватели Америки. Золото легко было продать, обменять или расплатиться им. Так продолжалось столетиями. После Бреттон-Вудса привлекательность золота несколько поугасла. Но до сих пор в периоды кризисов его считают «тихой гаванью». Вот и сейчас спрос на него растет. Это, например, видно по притокам в инвестирующие в золото ETF (торгуемые на бирже фонды): с начала года за пять месяцев приток составил $40 млрд, что перекрывает рекорд годовых притоков 2014 года ($24 млрд). Эти фонды держат уже эквивалент в 3510 тонн золота.

Золотой стандарт и привязка валют к золоту были отменены решением стран G20 на Ямайке в 1976 году. Золото стало товаром, а курсы стали плавающими. Резервными были признаны несколько валют, но доминирующая роль оказалась у доллара США. C тех пор многое изменилось: появилось евро, выросли экономическая мощь Китая, фактически сравнявшаяся с США, и авторитет его валюты – жэньминьби, или, как ее чаще называют, юаня. Но на долю юаня в корзине МВФ приходится всего 11%, в то время как на долю доллара — 42%. А рубля там и вовсе нет, хотя доля России в мировой экономике по номиналу более 2%, а по паритету — более 3%. Налицо дисбаланс мировой валютной системы с гегемонией доллара, и явно назрела ситуация по ее пересмотру. Не за горами и появление цифровых национальных валют. Пандемия лишь на время сдвинула планы властей КНР по тестированию такого формата. То есть хранить свои активы сейчас необходимо с учетом современных мультивалютных особенностей.

Действительно, сейчас происходит еще одна трансформация — цифровая. Коронавирусная пандемия только форсирует и ускоряет эти процессы. Вот одно из новых слов, вошедших в наш словарь – «удаленка». На Западе чаще используется термин smart working. Наша компания осуществила перевод сотрудников из офиса заблаговременно и буквально за 3 недели. Качество работы и коммуникации с клиентами при этом ничуть не пострадали. Более того, можно сказать благодаря коронавирусу был попутно изобретен новый канал прямых продаж онлайн для состоятельных клиентов — через Zoom-общение.

Что касается возможности покупать и пользоваться инвестиционными продуктами через удаленные каналы онлайн, то она уже существует не один год. То есть индустрия управления активами оказалась полностью готова к новым условиям. Более того, продолжали появляться и новые продуктовые предложения для клиентов, в том числе в сфере альтернативных инвестиций. Тут стоит отметить, что недвижимость как класс вложений тоже пользуется спросом у тех, кого привлекает материальность этого актива в те же кризисные времена. Но, например, та же пандемия и ограничения в перемещениях между странами поставили под вопрос целесообразность покупки зарубежной недвижимости. Офисная недвижимость при переходе ряда компаний на диджитал-форматы работы тоже может потерять в цене. Квартиры после воспоминаний о днях самоизоляции будут уступать загородным домам возможностью погулять, по крайней мере, в своем саду. Но вот торговый ретейл, особенно магазины «шаговой доступности» сейчас, наоборот, получили новый импульс для развития.

Здесь можно немного остановиться на том, что в результате влияния пандемии изменится благосостояние и поведение людей. Безусловно, снизятся доходы (и это еще предстоит оценить). Но параллельно снизятся и расходы. Недавнее исследование BCG и «Ромир» показали, что россияне в ближайшие полгода более чем на треть снизят траты на одежду, развлечения, рестораны, путешествия, покупку авто и предметы роскоши. А вот расходы на домашний досуг, доставку товаров, интернет, удаленное обучение, наоборот, вырастут. И тут есть несколько аспектов для выводов из этих данных.

- Во-первых, с точки зрения вложений в те же акции компаний тех или иных отраслей. Инвесторы сейчас активнее вкладываются в продуктовый ретейл, сервисы доставки, здравоохранение, фармацевтику, высокотехнологичные компании. Завершается сезон отчетности компаний-эмитентов за первый квартал. Например, за три месяца количество ежедневных активных пользователей мессенджера Snapchat выросло на 20% по сравнению с прошлым годом — до 229 млн человек. А число зрителей стримингового сервиса Netflix выросло на 15,8 млн человек до 182 млн — это в два раза выше прогноза. То есть аудитория резко выросла за счет того, что люди сидят дома в самозоляции. А у компаний выросли выручка и прибыль, соответственно растут и котировки акций.

- Во-вторых, многие люди, попавшие в неожиданную ситуацию, оказались без накопленного финансового резерва, так называемой «подушки безопасности». У части остались еще и кредиты, невыплаченная ипотека, а тут потеря работы, снижение доходов. Оказывается, жить в кредит, менять свое будущее на настоящее – рискованно. Мир слишком долго жил в долг по модели тех же США. Среди стран в кризис себя увереннее чувствуют те, у кого низкие долги и высокие накопленные резервы. Так и среди людей — и этот опыт заставит многих задуматься, особенно поколение миллениалов (родившиеся с 1981 по 1996 год), для многих из них этот кризис стал первым в самостоятельной жизни. Ведь формировать финансовый резерв в размере 3-6 месячных доходов не сложно. Для этого достаточно откладывать по 10-15% от зарплаты в течение 2-3 лет. Это те самые длинные деньги, может быть еще не такие длинные как пенсионные накопления, но тоже очень важные.

Вообще, текущий кризис привнесет не только поведенческие трансформации по отношению к материальным ценностям, но и очень существенные ценностные сдвиги. Большинство людей поймет, что здоровье, семейные ценности — это приоритет. Соответственно можно предположить, что в дальнейшем основные потоки инвестиций будут направляться в человеческий капитал, область защиты здоровья и продолжения жизни. Еще большую роль будут играть факторы ESG: защита окружающей среды, социальная ответственность и передовые практики корпоративного управления. Важными составляющими работы в том числе и управляющих активами станут способность к партнерству, эмпатия, справедливость, ответ на жизненные потребности людей, будь то формирование финансового резерва, денег на образование детей или пенсионных накоплений.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Источник

Инвестиции во время пандемии: анализ поведения рынка, советы стартапам и инвесторам

Колонка директора компании Иннопорт Сергея Москаленко об инвестициях, технологических стратапах и не только.

Я читаю много экспертов, пытающихся спрогнозировать, что будет со стратапами, венчурными проектами и настроениями на рынке инвестиций в ближайшем будущем на фоне пандемии и постпандемии. Проанализировал и вот к каким выводам пришел.

Пока нельзя однозначно сказать, как пандемия повлияла на активность инвесторов. Можно полагаться на данные опросов, но первые весомые цифры появятся по итогу третьего квартала. На мой взгляд, 2020-й завершится сильным провалом в объёме венчурных сделок.

Скорее всего, частные деньги сейчас перестанут работать совсем или значительно снизят свою активность. Основной причиной будет общая психологическая атмосфера неопределённости. Бизнес есть бизнес — инвестируют тогда, когда видят условное светлое будущее и верят в рост своих вложений. К сожалению, говорить о том, что нам ясна стратегия выхода из кризиса, не приходится. Как будет восстанавливаться экономика, сегодня не знает никто, очевидно лишь одно — реальный уровень доходов населения сильно снизился и будет снижаться дальше , поэтому говорить о росте экономики пока нет оснований.

Остаются государственные фонды. Но мы уже получаем недвусмысленные сигналы о сворачивании мер поддержки венчурных и инновационных отраслей. Думаю, скоро мы увидим, что и государственные институты значительно уменьшат объёмы денег, которые предполагается инвестировать в стартапы.

Ещё более сложная ситуация с МСП (куда, собственно, и приходится вся основная масса так называемых венчурных сделок): государство явно дало понять — рассчитывайте сами на себя. Многие предприятия закроются, другие будут болтаться на грани разорения. Всё это будет формировать общий пессимистичный настрой на рынке, а такие настроения не способствуют росту инвестиций.

Одновременно с этим сложившаяся ситуация — это огромные возможности для инвестора: за те же деньги в ближайшем будущем можно будет скупить гораздо больше активов и предприятий, практически за бесценок приобрести целые команды талантливых предпринимателей и инноваторов. И об этом подробнее мы поговорим ниже.

В дальнейшем люди станут сильнее ценить личное время и оптимизируют очные встречи. Добиться такой встречи станет ещё сложение, чем сейчас.

Есть данные опросов, которые говорят, что многие инвесторы готовы закрывать сделки полностью дистанционно. Я им не верю. На мой взгляд, речь в них идёт о тех ситуациях, когда инвестор или фонд присоединяется к сделке, то есть другой, возможно более крупный инвестор, уже провел все необходимые встречи и проверки и дал положительное заключение. Тогда, если вы доверяете этому инвестору, возможно вам и нет смысла делать то же самое второй раз.

Во всех остальных случаях личная встреча и общение с фаундерами останется одним из основных критериев принятия решений. И вот тут роль сыграет текущий опыт пандемии. Чтобы попасть на очную встречу к инвестору, нужно будет гораздо качественнее проработать пакет документов, задействовать все возможные онлайн-инструменты, которые помогут убедить в привлекательности проекта.

Условно, раньше процесс выглядел так: очное краткое знакомство на каком-либо мероприятии, обмен информацией по почте (бизнес-план, презентации, финмодели и т.д.), несколько конфколлов, личная встреча, после которой снова обмен информацией, звонки и встречи. Теперь же, я думаю, все перечисленные итерации полностью перейдут в онлайн, а очные переговоры будут организовываться в самом конце, как вишенка на торт, чтобы финально закрепить принятое решение.

Инвестору в определённой степени удобно общаться с фаундером дистанционно, так проще оценить уровень его вовлеченности, трудолюбия и ответственности. Раньше сложно было требовать только онлайн-общения, т.к. становилось непонятно, почему нельзя просто встретиться и всё обговорить. Опыт пандемии открыл ящик Пандоры — теперь все могут ссылаться на современные тренды, заставлять фаундеров качественнее готовить запрашиваемые материалы, а тем придётся в свою очередь перестать надеяться «уболтать» инвестора на личной встрече.

Наверняка некоторые инвесторы в нынешней экономической ситуации пытаются выйти из подписанных сделок или изменить ее условия задним числом. Собственник инвестиционного бизнеса просто обязан минимизировать потери и риски. Это значит, что если есть проекты, в которые по тем или иным причинам в текущих изменившихся условиях нет резона инвестировать, нужно выходить из сделки, чтобы не сгенерировать убыток. При этом предлог коронавируса — отличный вариант, который всем понятен.

Реакция стартапа в таком случае должна быть адекватной. Я бы советовал проявлять философский подход и сдержанность. Не исключено, что инвестор, который сейчас отказывается, через месяц-другой передумает и вернётся. А если ты устроил истерику и скандал с угрозами судебных разбирательств и прочего, вряд ли стоит рассчитывать на дальнейшее сотрудничество, когда всё наладится.

Для инвестора это будет своего рода тест на адекватность — ведь кризисные ситуации возникают в бизнесе с завидной регулярностью, и важно ещё на входе понимать, как поведет себя основатель в таких обстоятельствах.

Пандемия (как и любой кризис) — наилучшая возможность для инвестиций. Аппетиты фаундеров снижаются, чеки сделки ползут вниз. Плюс в переговорной позиции для инвестора появляется козырь в лице происходящих событий: «Точно ли вы просчитали все риски, учитывая текущую ситуацию? Предлагаю рассмотреть более пессимистичный сценарий». А раз сценарий более пессимистичный, значит меньше доходы по финмодели, соответственно ниже оценка компании и ниже чек сделки.

Иными словами, если раньше вы хотели инвестировать в стартап, приобретя условную долю за условные 10 миллионов, то сейчас эту же долю (если не больше) можно купить, например, за 2 миллиона. Поэтому инвесторы могут с тем же объёмом денег в фонде значительно увеличить собственный портфель проектов. Но надо понимать риски. Как я говорил, потребительская способность людей упала, и расти проектам будет сложнее.

Дополнительное преимущество – это большой рынок специалистов, оставшихся без работы. Если у инвестора есть портфель проектов, сейчас самое время укомплектовывать его новыми кадрами из разорившихся стартапов — учёными, предпринимателями, разработчиками.

По топовым областям нагляднее всего говорит статистика осуществленных сделок за 2019 год, ибо только когда ты голосуешь рублем, ты показываешь, в какие отрасли на самом деле веришь и какие тебе интересны.

Нас ждет настоящий бум стартапов из области медицины, которые обязательно хайпанут на пандемии. Свои питчи они будут начинать примерно так: «Вот если бы мы развернулись в начале 2020-го — той самой пандемии удалось бы избежать… Мы бы сэкономили государству астрономическую сумму денег… Мы бы спасли N-е количество жизней…». Но, как говорится, ложка дорога к обеду, а лебеди редко идут один за другим.

Не смотря на это, многие всё равно будут инвестировать в медицинские стартапы и в целом в рынок HealthNet хотя бы потому, что это тренд, такие технологии сейчас легче продать стратегу в лице государства или крупных корпораций.

Одновременно с этим востребованным станет всё, что помогает выжить МСП (любая оптимизация и сокращение издержек, желательно бесплатно или с постоплатой), а также технологии в сельском хозяйстве, позволяющие получать качественные продукты на собственной даче или даже в квартире. В силу роста цифровых сервисов от государства, многократно возрастет уровень мониторинга граждан, следовательно, в тренде будут технологии, позволяющие маскировать или полностью удалять цифровой след. Прикладное применение таких инструментов выглядит как блокировка спама (который становиться все более точным), блокировка рекламы и т.д.

В кризис люди больше всего нуждаются в ощущении безопасности и комфорта, поэтому сервисы, которые работают на создание этого ощущения, в краткосрочной перспективе имеют хорошие шансы на развитие.

Долгосрочные тренды, такие как искусственный интеллект, большие данные, беспилотный транспорт, не претерпят радикальных изменений. Проекты будут лишь использовать текущую ситуацию, чтобы показать инвесторам, как адаптировать их решения в прикладной области, тем самым повысят свои шансы на получение дополнительного финансирования.

Если предприниматель из США видит перспективный проект в России и понимает, как ему на этом заработать, — он будет с ним работать, невзирая на геополитику. Но чем крупнее бизнес такого предпринимателя, тем сильнее он связан с государством, а это в свою очередь накладывает геополитические риски.

Мировая повестка сосредоточена вокруг COVID-19. Разведки пяти англоязычных стран обвиняют Китай в недостаточных мерах для предотвращения пандемии, если не вообще прямо указывают на его вину в появлении этого вируса. Таким образом, наблюдается явный конфликт между Китаем с одной стороны и США и Англией, как основных англоязычных держав, с другой. В этой ситуации можно ждать новых санкций и торговых войн. Позиция России, скорее всего, останется нейтральной и будет направлена в первую очередь на Европу (Франция, Германия) и Ближний Восток.

Пока мировые державы будут испытывать экономики друг друга на прочность, рассчитывать на большой интерес зарубежных инвесторов не стоит, лучше ориентироваться на ресурсы внутри страны. Если всё же есть сильное желание привлекать деньги на зарубежных рынках, будь то Китай или США, то лучше готовиться к полному переезду. При этом, с учётом геополитического курса, если у проекта есть выбор, в какой стране искать инвестора, то стоит рассматривать развитые страны Евросоюза и Ближнего Востока, например, ОАЭ.

Самый главный совет — выжить, сохранить проект как бизнес. Чтобы привлечь инвестора в эпоху посткоронавируса, нужно продемонстрировать умение преодолевать кризисные ситуации.

Получается, бизнес должен остаться на плаву в условиях чуда «работать запрещено, но зарплату платить обязаны». Для этого нужно максимально срезать все издержки, которые не относятся к прямой рентабельности проекта. Отказаться от офиса (если можно работать дома), от сервисов и плюшечек (которые никак не влияют на операционную эффективность), в том числе, сократить штат, насколько это возможно.

При этом нужно максимально вложиться в продажи и продвижение своих услуг. Самая большая ошибка — уменьшать маркетинговые бюджеты в надежде, что покупатели придут и без них. Может быть, для Газпрома такая стратегия и имеет место, так как его маркетинг направлен не на привлечение покупателей, а на монетизацию бренда. Но малому бизнесу нужно активно продавать, совершенствовать свои маркетинговые материалы, заниматься улучшением сайта и соцсетей.

В отношении инвесторов стартапу сейчас важно проявлять здравый смысл, не делать вид, что ничего не происходит, а суметь грамотно объяснить, как пандемия сказалась на проекте и какие меры приняты. Далее корректировать свои финмодели и ожидания, снижать чеки сделок. Возможно, совершать пивоты и закладывать их в текущую финмодель для переоценки.

Источник