- Инвестиции — важный элемент экономического развития

- Библиографическое описание:

- Похожие статьи

- Институционально-экономические аспекты привлечения прямых.

- Пути привлечения прямых иностранных инвестиций.

- Государственно—частное партнерство как действенная форма.

- Разработка механизмов привлечения инвестиций.

- Роль иностранных инвестиций в модернизации экономики

- Государственно—частное партнерство как способ привлечения.

- Развитие финансовых рынков как направление привлечения.

- Анализ привлечения иностранных инвестиций в республику.

- Государственно—частное партнерство: теоретические основы

- Инвестиции и инвестиционная деятельность региона: теоретический аспект

- Библиографическое описание:

Инвестиции — важный элемент экономического развития

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 20.05.2016 2016-05-20

Статья просмотрена: 161 раз

Библиографическое описание:

Назарова, Г. Х. Инвестиции — важный элемент экономического развития / Г. Х. Назарова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 10 (114). — С. 792-794. — URL: https://moluch.ru/archive/114/29739/ (дата обращения: 12.06.2021).

Инвестиции как важный элемент экономической политики государства является необходимым условием для стабильного функционирования и развития экономики. Масштабы, структура и эффективность использования инвестиции во многом определяют результаты хозяйствования, а также конкурентоспособность национальной экономики.

Президент республики Узбекистан И. А. Каримов особо подчеркивает, что «… без инвестиций нет прогресса, нет технического, технологического обновления и модернизации производства в целом страны» [1]

В современных условиях для решения задач подъема экономики на долгосрочную перспективу и обеспечения экономического роста необходимо создание качественно сформированной инвестиционной инфраструктуры, которая способна создать условия для осуществления инвестиционной деятельности, снизить степень риска инвестиционных вложений, аккумулируя финансовые ресурсы.

Но для этого необходимо создание инвестиционного климата, который предопределяет необходимость: улучшения макроэкономической конъюнктуры (снижение инфляции, процента за долгосрочный банковский кредит, укрепление финансового положения предприятий); развития системы гарантий, обеспечения прав инвесторов, защиту их собственности; развития организационно-правовых условий, включающий целевое использование амортизации, налоговые стимулы для капитализации прибыли, развитие вторичного рынка ценных бумаг, страхование инвестиций, залоговое право, ипотеку(земли, жилья), использование накоплений населения; проведения реформы налоговой системы по снижению налогового бремени на инвесторов и стимулирования инвестиционной деятельности; введения мер для предотвращения утечки капитала за рубеж и стимулирование возврата отечественного капитала в страну. [4]

В своем докладе Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов на заседании Кабинета Министров, посвященном основным итогам 2013 года и приоритетам социально-экономического развития на 2014 год, отметил, что в рамках реализации Инвестиционной программы 2013 года было освоено в эквиваленте 13 % по сравнении с прошедшим годом. При этом особого внимания заслуживает тот факт, что почти половину общего объема освоенных капитальных вложений (47 %)составили частные инвестиции — за счет собственных средств предприятий и населения, в объем инвестирования в экономику страны составил 23 % к ВВП» [1].

Самого серьёзного внимания заслуживает работа по привлечению инвестиций, направляемых на реализацию проектов по модернизации, техническому и технологическому обновлению отраслей, структурным преобразованиям в экономике страны. В этих целях в 2015 году было привлечено и освоено инвестиций за счет всех источников финансирования в эквиваленте 15,8 миллиарда долларов США, или с ростом против 2014 года на 9,5 процента. При этом более 3,3 миллиарда долларов, или свыше 21 процента всех инвестиций — это иностранные инвестиции, из которых 73 процента с 67,1 процента всех инвестиции направлены на производственное строительство. Это позволило в 2015 году завершить строительство и обеспечить ввод 158 крупных производственных объектов общей стоимостью 7,4 миллиарда долларов составляют прямые иностранные инвестиции. [1]

Одной из стратегических целей и основных задач в области экономического развития Республики Узбекистан является рост инвестиционной привлекательности и формирование положительного имиджа всех областей, городов Узбекистана, повышение инвестиционной и инновационной активности организаций. Однако при реализации указанной цели имеется ряд проблем, которые находятся на этапе своего решения, в частности:

– Во-первых, мало внимания уделено вопросам совершенствования корпоративного управления, как одного из компонентов институциональной инфраструктуры, обеспечения экономической безопасности и использования инструментов фондового рынка для снижения рисков и привлечения инвестиций;

– во-вторых, в банковском секторе высокая зависимость ресурсной базы от средств населения, значительная доля ресурсов, не находящая применения в республике, несбалансированность активов и пассивов со сроком привлечения и размещения;

– в третьих, недостаточная развитость механизма государственно-частного партнерства.

Данный механизм позволит минимизировать риски, ослабить нагрузку на бюджеты всех уровней и при сохранении объемов финансирования осуществлять реализацию более значительного числа инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты с большими сроками окупаемости, высокими рисками, низкой нормой отдачи на вложенный капитал, как правило, не являются привлекательными для бизнеса, а государство не являются привлекательными для бизнеса, а государство не является эффективным собственником.

Поэтому разделение рисков и ответственности при реализации таких проектов в рамках государственно-частного партнерства будет способствовать активизировать инвестиционной деятельности в этих сферах.

Ключевыми игроками в повышении инвестиционной активности здесь могли бы стать частные пенсионные институты (которые находятся на стадии формирования) и страховые организации. Однако рынок на сегодняшний день опирается в основном только на банковскую систему.

По результатам проведённых исследований, нами предложены пути повышения инвестиционной инфраструктуры.

Так, на наш взгляд, в рамках реализации инвестиционной политики должны решаться следующие задачи:

– усовершенствование законодательного, организационного, инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности;

– содействие организациям, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов в продвижении информации о проектах, а также в привлечении инвестиций;

– стимулирование деятельности инвестиционных фондов

– совершенствование формирования благоприятного климата для вложения инвесторами средств;

– поддержание позитивного инвестиционного имиджа;

– совершенствование процентной политики;

– инвентаризация приоритетов государственной кредитной поддержки и упорядочение перечня льготных кредитов;

– активизация межбанковского денежного рынка;

– мобилизация инвестиционных ресурсов и обеспечение их эффективного использования путем применения передовых методов управления инвестиционными процессами, в том числе программно-целевых методов и механизмов государственно-частного партнерства для реализации приоритетных и социально значимых направлений развития областей.

– развитие фондового рынка;

– создание условий для трансформации сбережения населения в инвестиции;

– привлечения высококвалифицированных кадров для создание технопарков и научных городков, бизнес-инкубаторов;

– разработка эффективной системы предоставление бюджетно-налоговых кредитов;

– обучение методике и разработке системы по привлечению инвесторов органов исполнительной власти на территориальном уровне;

– проведение мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, включающее: формирование межведомственной антикоррупционной структуры с разработкой антикоррупционных программ на территориальном уровне, объединяя их в общегосударственную программу, подписание международных антикоррупционных конвенций.

Нужно подчеркнуть, что развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности должно рассматриваться с учетом специфики территориальных условий, высоких рисков, связанных с природно-климатическими условиями, относительно более высокими издержками в большинстве секторов экономики.

- Доклады И.А.Каримова на заседаниях Кабинета Министров, посвященные основным итогам 2013-2015 гг.

- Noam Wasserman. The Founder’s Dilemmas Anticipating and Avoiding the Pitfalls that Can Sink a Startup. — M.:Alpina Publishers, 2014.- 364 c

- Системный мониторинг: Глобальное и региональное развитие. –М.:URSS , 2014. — C.292

- Sharpe W., Alexander G., Bailey J. Investment. Textbook. — M.:Intra-M.,2013.- р.1028

- Инвестиционные ресурсы на развитие социально-экономической инфраструктуры web:

- htpp://www.mineconomy.uz/

- http://www.cbu.uz

- http://www.rae.ru

- http://www.chamber.uz

Похожие статьи

Институционально-экономические аспекты привлечения прямых.

В рамках государственной инвестиционной программы реализовано 43 проекта, стоимостью 1,9 млрд. долл.

Закон Республики Узбекистан «Об инвестиционной деятельности» № 719-1 от 24.01.1998г.

Приоритеты привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры.

Пути привлечения прямых иностранных инвестиций.

Уровень безопасности инвестиционной деятельности региона.

Стимулирование привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана.

Основные термины (генерируются автоматически): инвестиция, Узбекистан, инвестиционная деятельность.

Государственно—частное партнерство как действенная форма.

распределение рисков осуществления инновационно-инвестиционных проектов между государством и частным бизнесом.

Государственно—частное партнерство как способ привлечения инвестиций в муниципалитет.

Разработка механизмов привлечения инвестиций.

Инвестиционный фонд и механизмы ГЧП. Государственно—частное партнерство (ГЧП) — важнейший и наиболее универсальный механизм государственной инвестиционной политики, реализация

Пути привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана.

Роль иностранных инвестиций в модернизации экономики

Для иностранного капитала каждая страна обеспечивает инвестиционный климат для привлечения и реализации инвестиций. В связи с этим создается определенная инвестиционная политика государства, т. е. комплекс целенаправленных мероприятий.

Государственно—частное партнерство как способ привлечения.

Государственно—частное партнерство можно рассматривать как инструмент привлечения инвестиций в муниципальные компании. Это позволит получить дополнительные средства для реализации необходимых проектов.

Развитие финансовых рынков как направление привлечения.

Динамика основных показателей инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан показывает, что за 2010–2015 годы общий объем инвестиций в нефинансовые активы в стране увеличился с 3778,1 до 19689,6 млрд. сумов, или в 5,2 раза.

Анализ привлечения иностранных инвестиций в республику.

По итогам 2011 года в экономику Республики Башкортостан привлечено иностранных инвестиций из 18 стран мира на сумму 313,6 млн. долларов США, что составляет 61,9% от уровня 2010 года и в 10,6 раз превышает уровень 2001 года.

Государственно—частное партнерство: теоретические основы

В целом, реализация инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований Фонда, направлена на социально-экономическое развитие субъектов

Государственно—частное партнерство как способ привлечения инвестиций в муниципалитет.

Источник

Инвестиции и инвестиционная деятельность региона: теоретический аспект

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 04.05.2015 2015-05-04

Статья просмотрена: 6743 раза

Библиографическое описание:

Краснова, В. А. Инвестиции и инвестиционная деятельность региона: теоретический аспект / В. А. Краснова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 9 (89). — С. 636-642. — URL: https://moluch.ru/archive/89/18021/ (дата обращения: 12.06.2021).

Ключевые слова:инвестиции, значение инвестиций, инвестиционная деятельность, инвестирование, инвестиционная деятельность региона, субъекты и объекты инвестиционной деятельности, этапы реализации инвестиционной деятельности

Базовым элементом инвестиционной деятельности является понятие «инвестиция», заимствованное русским языком и происходящее от латинского слова «investire», что в переводе означает «облачать», «одевать» [10]. Данное понятие являлось предметом исследования разных поколений экономистов.

До 1980-х годов данный термин не использовался в отечественной экономической литературе, и упоминался он в основном в переводных работах западных экономистов [19], которые рассматривали инвестиции в единстве двух аспектов: ресурсов (капитальных ценностей) и вложений (затрат). Так, Дж. М. Кейнс определял инвестиции как «текущий прирост ценности капитального имущества в результате производственной деятельности данного периода», как ту «часть дохода за данный период, которая не была использована для потребления» [9]. В отечественной же литературе не объединяли названные выше аспекты, а напротив, выделяли два отдельных подхода к понимаю инвестиций: затратный и ресурсный.

В рамках первого подхода, сформировавшегося в период планово-социалистического хозяйствования и являвшегося главенствующим до 1991 г., понятие «инвестиции» отождествлялось с понятием «капитальные вложения» (Н. М. Зеленкова, А. Т. Спицын и др.) [7]. Т. С. Хачатуров, возглавлявший Научный совет АН СССР, дал им следующее определение: «Под капитальными вложениями понимаются затраты на воспроизводство основных фондов, их увеличение и совершенствование» [1]. Из приведенного определения мы можем увидеть недостаток данного подхода: капитальные вложения — более узкое понятие, в отличие от инвестиций, т. е. можно сказать, что они являются лишь составной частью инвестиций, поскольку при данной трактовке капитальных вложений почти полностью выпадают из поля зрения как финансовые, так и интеллектуальные инвестиции.

Обострение проблемы товарно-денежной сбалансированности общественного воспроизводства, общее снижение эффективности функционирования административно-командной системы управления привели к признанию недостаточности затратного подхода и обращению к ресурсному подходу. Основой ресурсного подхода является выделение ресурсов как составляющего элемента инвестиций, при этом последние рассматриваются как финансовые средства, необходимые для простого и расширенного воспроизводства основных фондов. Именно этот подход лег в основу первого официального определения инвестиций в 1991 г. с вступлением в силу нормативного документа «Основы законодательства об инвестиционной деятельности» и закона РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» [4,15]. Определение инвестиций, данное в этом нормативно-правовом акте, практически дословно было воспроизведено в принятом в 1999 г. федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», согласно которому «Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». В данном федеральном законе также уточняется понятие капитальных вложений, которые здесь рассматриваются как инвестиции в основной капитал, т. е. подтверждается вышеприведенный вывод о том, что капитальные вложения — лишь составляющая инвестиций.

Основы определения инвестиций из названного федерального закона берутся на вооружение и многими учеными. Однако, в большинстве своем, исследователи так и не пришли к общему мнению, и некоторые определения небезосновательно можно назвать по крайней мере неполными. Так, в работе В. Бочарова и Р. Поповой [2] инвестициями именуются вложения только в предпринимательские объекты, и из данного ими определения неясно, будут ли относиться к инвестициям вложения в человеческий капитал или объекты социальной сферы. В. Машкин в своей статье, пытаясь раскрыть понятие инвестиций, трактует их как «долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие» [11], однако он не указывает, что инвестор желает получить какой-либо эффект от вложений. Многие авторы относят к инвестициям только долгосрочные вложения [14 и др.], однако, мы солидарны с мнением, изложенным С. Е. Сухиновой [16] в ее монографии, в том, что инвестиции могут носить и краткосрочный характер.

На сегодняшний день нет «идеальной» и всеобъемлющей трактовки исследуемого понятия, т. к. инвестиции можно рассматривать, придерживаясь многоуровневого подхода, согласно которому выделяют инвестиционную деятельность на уровне страны в целом, на региональном уровне, на отраслевом уровне и на уровне предприятия, представляется целесообразным согласиться с определением инвестиций, данным В. В. Спицыным применительно к региональной инвестиционной системе. Итак, инвестиции на региональном уровне — это «денежные средства и иные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности с целью получения дохода (или эффекта) как хозяйствующим субъектом, непосредственно осуществляющим инвестирование (инвестором), так и всей региональной системой» [15].

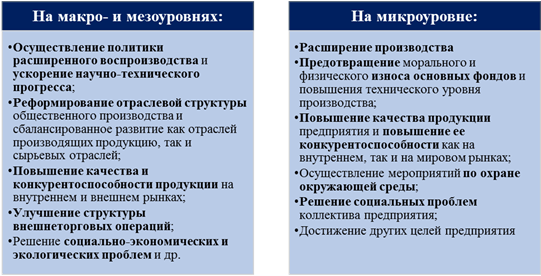

Инвестиции относятся к числу важнейших показателей экономической динамики: на рисунке 1 мы можем увидеть, что призваны обеспечить инвестиции как на микроуровне, так и на макро- и мезоуровнях.

Рис. 1. Значение инвестиций

Таким образом, инвестиции являются мощным фактором экономического роста. В макроэкономическом масштабе сегодняшние инвестиции закладывают основы завтрашнего роста производительности труда и более высокого благосостояния населения страны. В микроэкономическом масштабе инвестиции необходимы в первую очередь для обеспечения нормального функционирования предприятия в будущем.

Ознакомившись с ключевым понятием «инвестиции», можно перейти к понятию инвестиционной деятельности. Вероятно, будет нелишним в первую очередь рассмотреть существующую проблему отождествления понятий «инвестиционная деятельность» и «инвестирование». Вызывает интерес подход Е. С. Губановой [4]: пытаясь разграничить вышеназванные понятия путем сравнения их семантики, в своем труде автор полагается на то, что понятие «инвестирование» является отглагольным существительным, происходящим от глагола «инвестировать», и трактует она данный термин как «вложение капитала». Некоторые экономисты также различают «инвестирование» и «инвестиционную деятельность», считая, что первое понятие — это только начальный этап второго (так, согласно такому взгляду, инвестиционная деятельность включает три этапа: собственно, инвестирование; превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости; получение прибыли и (или) социального эффекта). Однако во многих источниках (в частности, в ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РСФСР») все же ставят знак равенства между инвестиционной деятельностью в узком смысле и инвестированием, понимая под ними процесс преобразования инвестиционных ресурсов [8,13 и др.]. Так, например, В. В. Аладьин [1] считает, что движение инвестиций в регионе состоит из двух стадий: на первой стадии происходит непосредственно инвестиционная деятельность, или инвестирование — вложение средств из инвестиционных ресурсов; на второй стадии предполагается окупаемость инвестиционных затрат и получение дохода. Таким образом, нельзя назвать проблему приравнивания вышеназванных понятий решенной.

Таким образом, по своему экономическому содержанию инвестиционная деятельность оказывается шире, чем инвестиции. Она включает в себя не только вкладываемые средства, но и процесс аккумулирования этих средств (инвестиционных ресурсов), инвестирование этих средств, а также контроль за процессом извлечения и распределения результатов эксплуатации объектов инвестирования.

Итак, вряд ли кого-то удивит, что сегодня существует огромное множество взглядов на его трактовку, но, как и в случае с инвестициями, многие определения не полностью раскрывают сущность этого понятия. Так, например, Б. Райзберг, Л. Лозовский и Е. Стародубцева, определяя инвестиционную деятельность как «вложение средств, инвестирование; совокупную деятельность по вложению денежных средств и других ценностей в проекты, а также обеспечение отдачи вложений» [14], не уточняют, в чем и как будет выражена упомянутая отдача. Нельзя назвать полным и определение Л. Л. Игониной, кстати, отождествляющей инвестиционную деятельность с инвестированием: «Инвестиционная деятельность (инвестирование) представляет собой процесс преобразования инвестиционных ресурсов во вложения» [8]. Снова основываясь на многоуровневом подходе, приведем еще одно определение инвестиционной деятельности — применительно к региональной инвестиционной системе: региональная инвестиционная деятельность представляет собой аккумулирование субъектами инвестиционной деятельности инвестиционных ресурсов, их вложение в объекты инвестирования, расположенные на территории региона, а при необходимости управление этим процессом со стороны собственников инвестиционных ресурсов и органов власти субъекта РФ. Такое определение подчеркивает, что региональная инвестиционная деятельность должна осуществляться не только в интересах инвестора, но и в интересах всей региональной системы, которые представляют органы власти субъекта РФ. Однако в ходе ознакомления с различными источниками [4,16 и др.], мы пришли к выводу, что наиболее приемлемым для использования в практической деятельности все же является официальное определение инвестиционной деятельности, представленное в ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»: «Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта», т. к. данное определение отражает весь процесс от вложения инвестиций вплоть до получения результата.

Трактовка понятий «объекты инвестиционной деятельности» и «субъекты инвестиционной деятельности», в отличие от рассмотренных ранее понятий, не вызывает столь большого спектра взглядов.

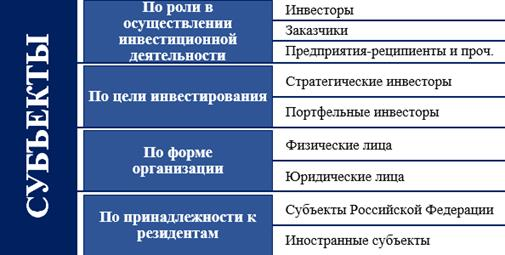

Субъекты инвестиционной деятельности — экономические субъекты, принимающие участие в инвестиционной деятельности. По мнению автора, обоснована и наглядна классификация субъектов инвестиционной деятельности, представленная в учебном пособии Г. П. Подшиваленко [13] (рисунок 2).

Рис. 2. Субъекты инвестиционной деятельности

С точки зрения деления объектов по роли в осуществлении инвестиционной деятельности, очевидно, ключевую роль играют два субъекта:

— Инвесторы — субъекты, осуществляющие вложение собственных, привлеченных или заемных средств в форме инвестиций в инвестиционные проекты. В качестве инвесторов могут выступать: органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом или имущественными правами; отечественные физические и юридические лица, их объединения и другие юридические лица; иностранные физические и юридические лица, государства и международные организации.

— Предприятия-реципиенты (их также называют пользователями объектов инвестиционной деятельности), которые, исходя из направлений своего развития, подготавливают инвестиционные проекты и ищут инвесторов, готовых предоставить необходимые инвестиционные ресурсы [15].

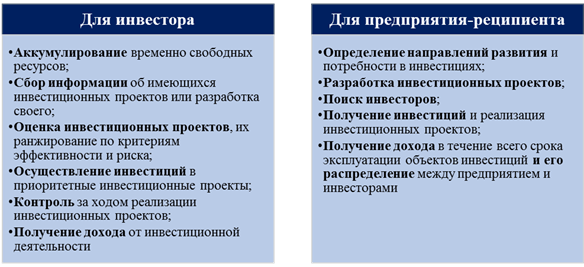

В зависимости от того, является субъект инвестором или же реципиентом инвестиций, можно выделить следующие этапы инвестиционной деятельности (рисунок 3):

Рис. 3. Этапы реализации инвестиционной деятельности

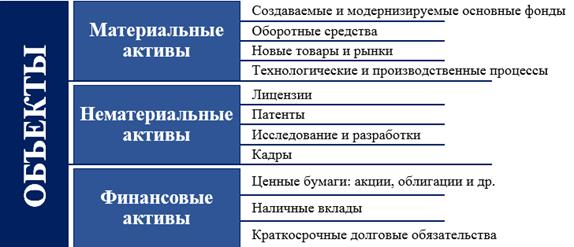

Объект инвестиционной деятельности — объект, свойства которого позволяют инвестору посредством участия в нем получить инвестиционный доход [12]. По мнению А. Мешимбаевой, объекты можно разделить по видам активов на: материальные, нематериальные (неосязаемые) и финансовые (рисунок 4) [5].

Рис. 4. Объекты инвестиционной деятельности

Исследование инвестиционной деятельности, несомненно, требует уточнения не только вышерассмотренных понятий, но и других связанных с этой областью категорий, а именно: инвестиционных ресурсов, инвестиционного рынка, инвестиционного климата, инвестиционной активности, инвестиционного процесса, инвестиционной политики (и не только). Приведем приемлемые, по нашему мнению, определения названных понятий, которые представлены в трудах российских экономистов.

Инвестиционная деятельность предполагает вложение в объекты инвестирования инвестиционных ресурсов, под которыми понимается совокупность материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, которые участвуют в процессах накопления, вложения капитала с целью получения экономического и социального результата [4]. Так, на региональном уровне инвестиционные ресурсы подразделяются на следующие группы: природные ресурсы; земля и основные фонды; предпринимательская способность; финансовые ресурсы; трудовые ресурсы; интеллектуальные ресурсы и научно-технический потенциал региона; информационные ресурсы и нематериальные ресурсы. Однако стоит сказать, что некоторые авторы считают целесообразным разграничивать факторы производства и инвестиционные ресурсы: согласно такому подходу, трудовые и природные ресурсы, например — это факторы производства, а вот уровень менеджмента и право на разработку месторождения уже инвестиционные ресурсы [3]. Источниками инвестиционных ресурсов в регионе могут быть средства региональных хозяйствующих субъектов: средства бюджета субъекта РФ, средства банков, фондов, средства частных предприятий, средства представителей внешней среды (имеющие большое значение для развития региональной системы), а именно средства федерального бюджета и средства частных внешних инвесторов.

Инвестиционная деятельность в современных условиях является предпринимательской и осуществляется на инвестиционном рынке. Р. А. Эльмурзаева в своем курсе лекций по инвестициям дает следующую трактовку: «Инвестиционный рынок — форма взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности по поводу преобразования инвестиционных ресурсов (инвестиционный спрос) во вложения в конкретные объекты инвестирования (инвестиционное предложение)» [18]. Таким образом, инвестиционный рынок подлежит рассмотрению с разных сторон, как:

— Рынок инвестиций, на котором инвесторы выступают в роли продавцов, формируя предложение инвестиций;

— Рынок инвестиционных товаров, на котором инвесторы являются покупателями, или носителями инвестиционного спроса, а в качестве продавцов здесь выступают производители инвестиционных товаров [4].

Инвестиционный климат является важной характеристикой региональной инвестиционной системы. Достаточно точным можно назвать следующее определение: «Региональный инвестиционный климат — совокупность условий, как присущих данной территории в силу объективных причин (например, географическое положение), так и сознательно созданных органами власти федерального и регионального уровней, предпринимателями и общественностью, определяющих мотивы инвестирования» [15]. Региональный инвестиционный климат традиционно подразделяется на следующие составляющие:

— Инвестиционный потенциал региона — ресурсы представителей внешней среды и региональных воздействующих субъектов, которые могут быть мобилизованы для региональной инвестиционной деятельности;

— Инвестиционные риски, характеризующие вероятность потери инвестиций и дохода от них. Они показывают, почему не следует инвестировать в данное предприятие, отрасль, регион или страну. Выделяют следующие виды рисков: экономические, политические, социальные, экологические, криминальные, законодательные (так, следующий элемент — инвестиционное законодательство — можно рассматривать как разновидность инвестиционных рисков);

— Инвестиционное законодательство, определяющее общие условия осуществления инвестиционной деятельности в регионе. Нормативно-правовые акты могут быть направлены как на стимулирование инвестиционной деятельности путем предоставления различных компенсаций участникам данной деятельности, так и на ограничения инвестиций в отдельные отрасли или на отдельных территориях.

Иногда к инвестиционному климату также относят инвестиционную инфраструктуру, включающую региональных хозяйствующих субъектов, которые осуществляют обслуживание инвестиционной деятельности: маркетинговые агентства, экспертные агентства, консалтинговые фирмы, информационные агентства, агентства, осуществляющие разработку инвестиционных проектов и др. [15].

Интенсивность протекания инвестиционных процессов в регионе в краткосрочном периоде характеризуется понятием инвестиционной активности (в долгосрочном — понятием инвестиционного развития), — именно так считает Е. А. Закерьяева [20]. О. Н. Токаева [17] также связывает понятие «инвестиционная активность» с напряженностью, усилением инвестиционной деятельности. Хорошее определение дает Я. Дерябина [6]: «Инвестиционная активность — это степень интенсивности процессов инвестирования в рамках региона, учитывающая ресурсные и реализованные инвестиционные возможности региональной экономической системы».

Инвестиционная деятельность должна быть подчинена единым целям развития как, национальной, так и региональной экономики. Поэтому для регулирования инвестиционной деятельности государством разрабатывается и утверждается инвестиционная политика, которая устанавливает цели и приоритетные направления инвестиционной деятельности. Инвестиционную политику можно определить по аналогии с терминами «политика» и «экономическая политика», использовавшимися советскими экономистами, т. е. как целенаправленную деятельность государства по регулированию инвестиционной деятельности, осуществляемая для достижения установленных целей социально-экономического развития общества [15].

Понятие инвестиционного процесса неразрывно связано с понятием «инвестиционная деятельность, однако их не стоит отождествлять. Деятельность предполагает воздействие субъекта деятельности на объект с целью получения желаемых преобразований последнего. При этом всякая деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности [15], т. е. можно сказать, что «инвестиционная деятельность» — более широкое понятие, нежели «инвестиционный процесс».

Таким образом, в статье был проведен обзор понятий «инвестиции» и «инвестиционная деятельность», были определены субъекты и объекты инвестиционной деятельности, а также ее этапы как для предприятий-реципиентов, так и для инвесторов. Кроме того, было рассмотрено соотношение понятий инвестиционных ресурсов, инвестиционного рынка, инвестиционного потенциала, инвестиционных рисков, инвестиционного климата, инвестиционной активности, инвестиционного процесса и инвестиционной политики.

1. Аладьин, В. В. Инвестиционная деятельность субъектов Российской Федерации / В. В. Аладьин. — М.: Социум, 2002. — 222 с.

2. Бочаров, В. Финансово-кредитный механизм регулирования инвестиционной деятельности предприятия / В. Бочаров, Р. Попова — СПб, 1993.

3. Быстряков, А. Я. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / А. Я. Быстряков, А. М. Марголин. — М.: Экмос, 2001. — 240 с.

4. Губанова, Е. С. Инвестиционная деятельность в регионе / Е. С. Губанова — Вологда: ВНКЦ ЦЭМН РАН, 2003. — 137 с.

5. Гуськова, Н. Д. Инвестиционная деятельность: федеральный и региональный аспекты / Н. Д. Гуськова. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2000. — 132 с.

6. Дерябина, Я. Сравнительный анализ подходов к оценке инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов / Я. Дерябина // Инвестиции в России. — 2003. — № 8. — С. 16–18.

7. Иваницкий, В. П. Финансово-инвестиционный процесс в субъектах Федерации: монография / В. П. Иваницкий, Л. Д. Зубкова. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2009. — 146 с.

8. Игонина, Л. Л. Инвестиции: учебное пособие / М.: Экономистъ, 2005. — 478 с.

9. Кейнс, Дж. Общая теория занятости, процента и денег / М.: ЭКСМО, 2007. — 153 с.

10. Комлев, Н. Г. Словарь иностранных слов / Н. Г. Комлев. — М.: ЭКСМО, 2006. — 672 с.

11. Машкин, В. Сущность инвестиционного процесса / В. Машкин // ЭиЖ-Сибирь. — 1999. — № 5 (95).

12. Мешимбаева, А. Проблема эконометрического моделирования развития экономики России в период реформ / А. Мешимбаева // Вопросы статистики. — 2012. — № 10. — С. 14–18.

13. Подшиваленко, Г. П. Инвестиционная деятельность: учебное пособие / Г. П. Подшиваленко, Н. В. Киселева. — М.: КНОРУС, 2006. — 432 с.

14. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. — М.: Инфра-М, 2001. — 479 с.

15. Спицын, В. В. Приоритеты и механизмы инвестиционной деятельности в регионе / В. В. Спицын — Томск: Изд-во ТПУ, 2008.

16. Сухинова, С. Е. Региональная специфика инвестиционного климата / С. Е. Сухинова. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. — 82 с.

17. Токаева, О. Н. Мониторинг и инвестиционная активность региональной экономической системы: автореф. дисс. … к-та эконом. наук: 08.00.05 / Кисловодск, 2002.

18. Эльмурзаева, Р. А. Инвестиции: курс лекций / Томск: ТГУ, 2010. — 201 с.

Источник