Китай заявил об историческом рекорде в привлечении иностранных инвестиций

Китай в 2020 году привлек инвестиций из-за рубежа на сумму $144,37 млрд, это на 4,5% больше, чем годом ранее. В пересчете на национальную валюту прямые иностранные инвестиции составили 999,98 млрд юаней и увеличились на 6,2%, сообщило Министерство коммерции КНР.

В опубликованном заявлении министерства рост инвестиций за год назван «исторически рекордным». Общая сумма привлеченных иностранных прямых инвестиций составила $144,37 млрд, это на 4,5% больше, чем годом ранее. В юанях зарубежные инвестиции достигли 999,98 млрд и увеличились за год на 6,2%. «Китай успешно справился с негативным воздействием пандемии и в условиях всеобщего спада успешно выполнил задачу по стабилизации потока инвестиций из-за рубежа», — отмечается в сообщении.

При этом доля иностранных инвестиций в сферу услуг превысила 77% от суммарного значения. За год она выросла на 13,9%, до $112,14 млрд (776,7 млрд юаней). Вложения в высокотехнологические отрасли выросли на 11,4%, в инновации — на 28,5%. В том числе — рост вложений в исследовательскую и конструкторскую деятельность составил 78,8%, во внедрение инновационных разработок — 52,7%, электронную коммерцию — 15,1%, телеком —11,6%.

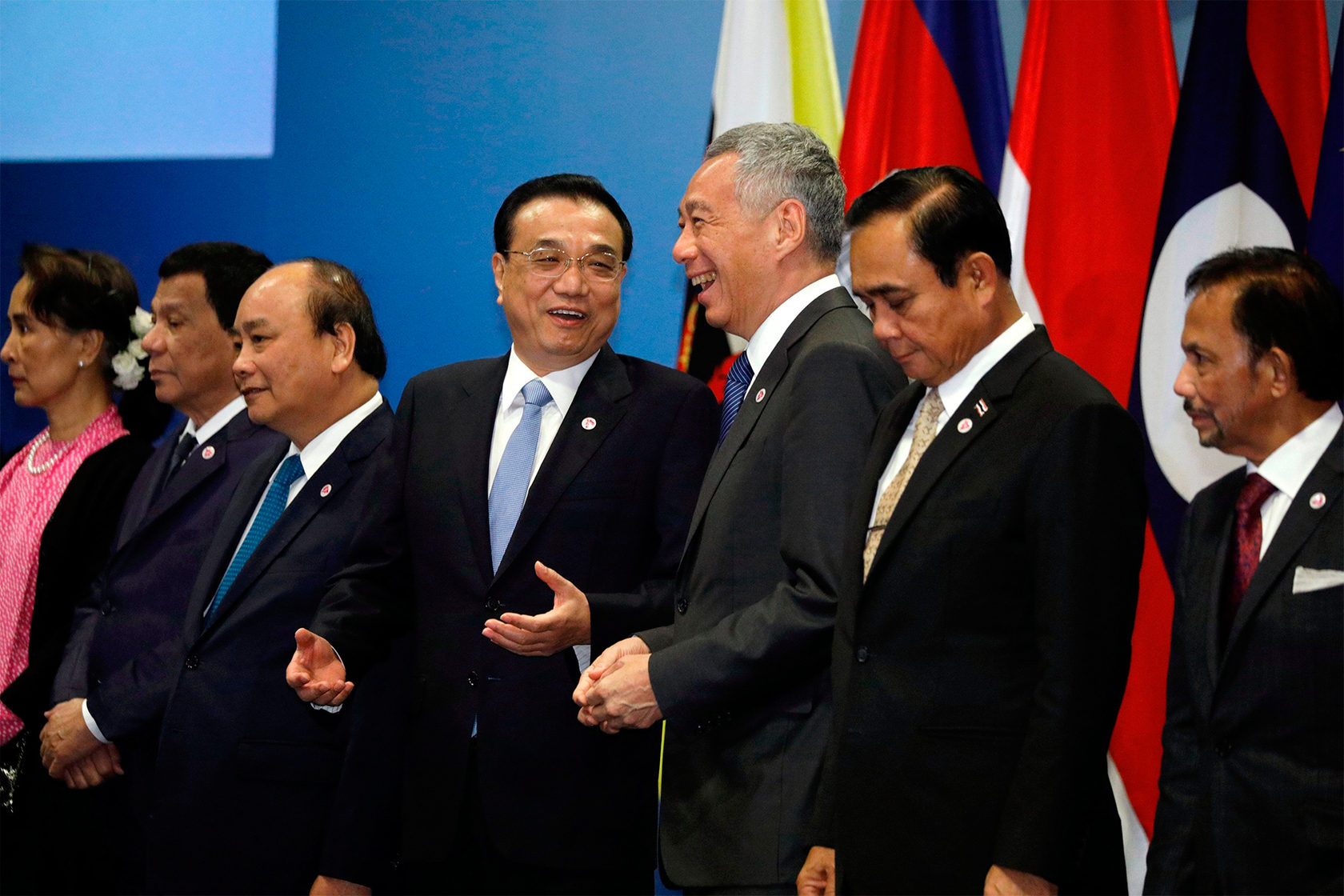

В сообщении указывается, что более других за год выросли инвестиции из Нидерландов (на 47,6 %) и Великобритании (на 30,7%). Инвестиции из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличились всего на 0,7%. Отмечается также, что в самом Китае наибольшую инвестиционную активность демонстрировали восточные провинции, на них пришлось 88,4% инвестиций, а рост вложений составил 8,9%, включая Цзянсу (5,1%), Гуандун (6,5%), Шанхай (6,6%) , Шаньдун (20, 23%) и Чжэцзян (18,3%). Значительный рост зафиксирован в провинциях на Северо-Востоке и Среднем Западе: Ляонин (13,7%), Хунань (28,2%) и Хэбэй (35,5%).

Источник

4 причины для выхода на рынки Юго-Восточной Азии

Управляющая портфелем ФРИИ Дина Каракаш провела исследование, чтобы рассказать о специфике рынка, организациях, поддерживающих стартапы, и технологических нишах, перспективных для выхода.

В то время как рынок США становится все более дорогим, а его оценки — все менее привязанными к фундаментальным показателям, локальные венчурные фонды начинают активно искать новые развивающиеся рынки, которые смогут конкурировать за международный капитал. Особенно выделяются скандинавские страны, Африка, Восточная Европа и Юго-Восточная Азия, о которой мы поговорим подробнее. Это неоднородный, но очень перспективный регион с акцентом на следующие рынки — Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины.

Каждая из стран Юго-Восточной Азии находится на своей стадии развития, но их объединяет обилие ниш для внедрения новых технологий; возможности для внедрения бизнес-моделей, которые уже работают на сформировавшихся западных рынках и значительный потенциал для экономического роста. Здесь активно формируется средний класс, что отражается на качестве потребления и определяет рынок сбыта. По данным McKinsey, к 2030 году ожидается 163 млн платежеспособных домохозяйств.

Развивается и рынок капитала. Если еще в 2011 году венчурного рынка Юго-Восточной Азии практически не существовало — туда только выходили первые игроки, верившие в потенциал региона, количество сделок исчислялось десятками, а объем инвестиций — миллионами долларов, то сейчас это сотни сделок и миллиарды долларов.

По данным Cento Research, в 2013 году в стартапы разных стадий проинвестировано суммарно $463M (97 сделок), в 2019 году – $8,7B (700 сделок), а только за первую половину 2020 года в период пандемии – $5,6B (315 сделок).

Помимо роста активности на рынке, есть положительная динамика в изменении среднего чека — от ранней стадии масштабирования и далее. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную коронавирусом, в 2020 году средний чек сделки серии A увеличился на $1,3M по сравнению с показателями 2019 года, достигнув отметки в $5,4M. Появляется больше капитала и на более поздних стадиях развития компаний. Это, с одной стороны, говорит о формирующемся пока венчурном рынке — показатели далеки от мультипликаторов и суммы сделок в США, а с другой — о росте интереса к этому региону и открытых рыночных возможностях для инвесторов.

И перспективы продолжают улучшаться, появляются новые участники рынка, готовые покупать технологичные и быстрорастущие компании в Юго-Восточной Азии.

Это подтверждает опрос Golden Gate Ventures-INSEAD: 100% опрошенных игроков ожидают продолжение позитивного тренда.

С учетом текущей динамики Golden Gate Ventures в партнерстве с INSEAD оценил потенциал рынка выходов в 700 сделок в промежутке с 2023 года по 2025 год. Такая оценка основана на ряде текущих трендов:

- появляются «единороги», готовые покупать компании (только Go-Jek купил 7 компаний с 2017 по 2019 года);

- растет участие корпоративного венчурного капитала, CVC, (инвестиции Toyota в Grab в размере $1B были признаны крупнейшей CVC-сделкой в мире в 2018 году);

- формируется рынок выходов в Secondaries c покупателями из Private Equity фондов (например, Warburg Pincus выделил $4B долларов на инвестиции в стартапы на рынках Юго-Восточной Азии и Китая);

- растет интерес со стороны фондовых бирж, заинтересованных в листинге компаний с данного региона (интерес, возникший в том числе благодаря успешным IPO Sea Group и Razer).

Если обсуждать отдельные страны, давайте начнем с Сингапура. Сама по себе страна фактически инновационный хаб, подходящее место для ведения бизнеса, но его рынок по емкости небольшой. Поэтому акцент здесь на deep tech компании.

Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Филиппины и Малайзия выделяются как географии с огромным рынком сбыта и направлений для внедрения бизнес-моделей и технологий, которые уже успешно работают на западе.

Тем не менее, важно учитывать особенность каждого рынка — от платежеспособности населения до каналов коммуникации и поведения.

Не любая модель здесь будет работать, а большинство требует адаптации, что, например, определило популярность микросервисов в Юго-Восточной Азии.

Нужно также учитывать текущее распределение венчурного капитала между странами. Так, в первой половине 2020 года 74% капитала инвестировали в индонезийские стартапы, при этом на стартапы, которые работают на рынках Индонезии и Сингапура, пришлось 67% от общего числа заключенных сделок. В 2019 повысился интерес к сделкам во Вьетнаме, но в первой половине 2020 года значения вернулись к старыми показателям.

Так или иначе, нельзя отрицать значимость региона и растущий интерес к нему в мире. С учетом роста среднего класса, макроэкономических показателей и поддержки локальных игроков, потенциал рынков Юго-Восточной Азии будет также расти. Здесь все еще относительно немного сильных стартапов и венчурного капитала, но эта ситуация быстро меняется.

Посмотреть, кто из локальных VC игроков инвестирует в Сингапуре и на какой стадии, можно на сайте Map of Money.

Еще одно важное преимущество всего региона — поддержка бизнеса и инвестиционной активности со стороны внутренней экосистемы. В Сингапуре есть организации (например, EDB, Enterprise Singapore, Block71), поддерживающие развитие предпринимательства и венчурного рынка за счет программ акселерации и инкубации, грантов, доступа к лабораториям исследованиям, полезной информации и базе экспертов.

Block71, например, помогает разобраться с культурными особенностями и менталитетом в регионе. Организация создана при университете NUS — пионер на рынке, который предоставляет платные и бесплатные программы инкубации и акселерации с доступом к технологическим лабораториям в университете. Для проектов на стадии идеи или формирования команды есть Antler и Entrepreneur First. Они обучают всем необходимым знаниями на начальном этапе, помогают найти команду, быстро выйти на рынок и, если есть положительный трекшн, поднять раунд.

Игроки венчурной экосистемы в Сингапуре открыто относятся к международным стартапам и инвесторам, если правильно выстроена коммуникация и понятна ценность.

Здесь же и самый низкий культурный барьер. Помимо этого, Сингапур собрал одних из лучших высококвалифицированных специалистов в области менеджмента. Отсюда можно эффективно управлять удаленными командами. А вот картина с другими рынками сильно отличается, чаще всего компании и фонды находят локальных представителей для ведения бизнеса, иначе есть риск быть обманутыми и потерять деньги.

Регион Юго-Восточной Азии в основном бедный, за исключением некоторых локаций. Компьютеров у большинства населения нет, или они сильно отстают по производительности, поэтому стреляют мобильные сервисы, микросервисы и супераппы, экосистемы, в которых объединены сразу несколько функций. Популярность суперапов обусловлена желанием предпринимателей развиваться на одном рынке, вместо того чтобы запускать сервис в новой стране с значительными культурными различиями и высоким риском копирования решения.

Среди популярных направлений на рынке: multi-verticals, FinTech и платежные системы, RetailTech, eCommerce, Логистика, AdTech&MarTech, Business Automation, EdTech, AgriTech&FoodTech и HRTech. Однако востребованность решения зависит от страны, поэтому всегда нужно начинать с оценки проблемы и потенциала рынка, учитывая платежеспособность, конкурентные решения, предпочтения и пр.

Ниже некоторые особенности, которыми поделились предприниматели и представители крупных компаний, уже работающие на рынках Юго-Восточной Азии:

- Если вам интересны направление EdTech, Gaming и Entertainment, отдавайте предпочтения в пользу контента на мобильных устройствах. Консольные игры и киберспорт — не самые сильные стороны региона.

- Огромный потенциал в AgriTech и FoodTech: Сингапур включил данные направления в стратегически важные и оказался первым рынком, где одобрили продажу куриного мяса Eat Just, выращенного в лаборатории. Если говорить о более насущных проблемах региона, то например, в Индонезии у населения часто нет доступа к фруктам, мясу или рыбе из-за отсутствия возможности хранить продукты и сложностей с логистикой. Такая проблема требует системного подхода, понимания рынка и умения договориться с основными игроками.

- Активно развивается Social Media с участием инфлюенсеров. Инфлюенсеры играют важную роль почти на каждом из рынков Юго-Восточной Азии.

- HRTech решения стали еще более популярны в период пандемии. Часто география присутствия у одной и той же компании включает несколько стран. Из-за этого очень сложно эффективно управлять командами, подбирать кандидатов и выстраивать коммуникацию.

Регион еще значительно отстает от развитых венчурных рынков технологически. Только на маленьком достаточно перенасыщенном рынке Сингапура идет упор на deep tech и вертикальный рост уровня технологий. В остальных странах можно наблюдать примеры имплементации западных моделей бизнеса, тем не менее это не значит, что можно вслепую копировать решения без теста гипотез и адаптации с учетом локальных особенностей.

Предприниматели, выбравшие Сингапур, отмечают прозрачность и понятность законодательства и низкие налоги для бизнеса. Кстати, с помощью специального калькулятора можно рассчитать свои ежегодные налоги и сопоставить с налогообложением в других странах.

По данным Asia Partners, все чаще Сингапур выбирают в качестве офиса управляющей команды (C-suite), технологического хаба и регионального головного офиса. Здесь также растет количество кейсов, когда CTO управляет удаленной командой разработки, распределенной по всему миру.

Как следствие, сегодня Сингапур рассматривают в качестве альтернативы Амстердаму. Здесь понятные и четкие правила, есть доступ к инновациям и государственной поддержке, бесплатные программы акселерации и высоко оцениваемый персонал C-level. Не хватает только инженеров и технического персонала в достаточном количестве. И стоимость разработки в Сингапуре будет значительно выше с учетом стоимости жизни и средней зарплаты разработчика с опытом — около 7+ тыс. сингапурских долларов в месяц.

Если вы сейчас рассматриваете для себя новые рынки, обратите внимание на Юго-Восточную Азию. Возможно, страны именно этого региона станут для вас основными для развития бизнеса. Мы видим, что все больше российских компаний пробуют свои силы на этом рынке, более того, нам известны несколько десятков стартапов с хорошим трекшеном в этом регионе.

Спрашивайте в комментариях, если возникнут вопросы, будем рады пообщаться.

Писали про Сингапур, упомянули про фудтех и агритех, а вот биомед, энергетику и очистку воды забыли. Хотя в Сингапуре есть огромный биомед кластер на one north. Опять же упомянули eat just, а shiokmeats забыли. Так себе анализ

Александр, спасибо, что выделили время, чтобы ознакомиться со статьей и написать комментарий. Ответим по порядку.

Карта стратегических Deep Tech решений в Сингапуре включает больший перечень технологий, чем выделено в популярных направлениях Юго-Восточной Азии, а именно — в 6 выделенных рынках. Вектора, представленные в статье, отображают текущую картину не относительно инновационных кластеров в Сингапуре и его стратегии развития, а относительно количества сделок, объема инвестированного капитала, интервью, фокуса инвесторов во всем регионе и опыта предпринимателей.

Если писать отчет, то одной статьи на vc.ru явно не достаточно даже для 1 рынка, кстати, первая версия этого текста была в 2 раза больше. Статья — вводная часть для тех, кто, возможно, эти рынки для себя не рассматривал из-за высокой неопределенности и непрозрачности. Мы же хотим эту ситуацию исправить в том числе благодаря таким людям как вы, которые готовы делиться своей экспертизой. Поэтому, не стесняйтесь делиться своим опытом и добавлять полезные ссылки. Помимо статьи есть ряд мероприятий, на которых локальные игроки (предприниматели, институты поддержки и VC фонды) поделятся своим опытом и особенностями работы на данных рынках.

Относительно EatJust, конечно, это не единственный кейс, а лишь иллюстрация, иначе какой смысл выделять направление в виде тренда? Аналогичная ситуация с Индонезией — это не единственная проблема, существующая на рынке.

Источник

Инвестиции китая юго восточная азия

В 2019 г. исполнится 40 лет с тех пор, как в Юго-Восточной Азии в последний раз была большая межгосударственная война. Несмотря на почти постоянно существующие угрозы стабильности в большинстве государств региона, его считали местом, где мир и социальный порядок позволяли большинству стран иметь устойчиво высокие темпы экономического роста. Бедность снижалась, средний класс рос, выстраивались интеграционные механизмы. Однако тренды последних лет позволяют предположить, что ближайшее будущее региона может и не оправдать былого оптимизма.

Международные отношения в Юго-Восточной Азии уже стали привычно рассматривать через призму американо-китайской конкуренции. И хотя такой подход незаслуженно лишает сами страны региона большой части субъектности и упускает из вида целый пласт международных взаимодействий, с точки зрения «большой» геополитики, ЮВА остается скорее местом действия для великих держав, чем родиной для самостоятельно значимых игроков. В 2018 г. и США, и Китай продолжили действовать в прежней логике в отношении ЮВА, хотя появились и новые оттенки.

Китай стремился привязать к себе страны Южных морей (как их когда-то называли) инструментарием Инициативы Пояса и Пути, однако 2018 г. ознаменовал важное смещение ракурса ее восприятия. Отчасти благодаря усилиям международных СМИ и экспертных кругов китайские проекты стали все чаще вызывать сомнения в вопросах их устойчивости и безопасности для долговых систем стран-реципиентов.

В ЮВА такая обеспокоенность накладывается на опасения по поводу политического влияния Китая и историческое недоверие. Сразу два события ярко обозначили проблемы Инициативы в регионе. Пришедший к власти в Малайзии политический «тяжеловес» Махатхир Мохамад (о значении выборов см. ниже) объявил о том, что намерен пересмотреть китайские инфраструктурные проекты, договоренности по которым были достигнуты при прошлом премьере Наджибе Разаке. Заявления Махатхира стали одним из первых и точно крупнейшим информационным поводом в ЮВА, когда риски китайского инвестирования были оценены действующими властями принимающей стороны как требующие практических решений.

Второе событие — волна протестов во Вьетнаме, вызванных законопроектом [1] об особых экономических зонах. Законопроект подразумевал создание зон с особыми условиями для иностранных инвесторов, которые бы получили право на аренду земли на срок до 99 лет. На историческое недоверие широких слоев вьетнамского населения к Китаю наслоились внутренние проблемы с правом собственности на землю, однако протесты носили ярко выраженный антикитайский характер. Масштабные выступления в нескольких крупных городах показали, с какими трудностями в ЮВА будут сталкиваться китайские инвестиции, особенно когда они умножаются на политическую борьбу.

Однако китайская стратегия в ЮВА в 2018 г. заключалась не только в попытке усилить экономическую связанность, но и в военно-политическом вытеснении США из региона. На сегодняшний день Китай прочно закрепился и фактически контролирует центральную часть Южно-Китайского моря. Военная инфраструктура на искусственных островах позволяет Китаю проецировать военную мощь в самое сердце Юго-Восточной Азии. Яркой попыткой добиться вытеснения США на дипломатическом фронте стала выработка «единого черновика» [2] Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море между Китаем и АСЕАН. Этот документ собрал в себе все максимальные запросы сторон. Одно из китайских предложений было ограничение для стран АСЕАН возможности проводить совместные учения в ЮКМ с нерегиональными державами (США) и привлечение их к разработке полезных ископаемых.

В то же время американский ответ, хоть и набирает обороты, в 2018 г. так и не преодолел своей формы «автопилота» — то есть повторения того, что делала администрация Б. Обамы, но под другими вывесками. Вместе с тем вывесок в прошедшем году стало больше. Стратегия «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», наконец, дополнилась экономическими инструментами — «Индо-Тихоокеанским экономическим видением» и трехсторонним инфраструктурным партнерством США — Япония — Австралия. В то же время четырехсторонний диалог с участием этих трех стран и Индии, который грозит стать новой инфраструктурой военного сдерживания Китая в регионе, пока так и остается лишь диалоговым форматом. При этом в 2018 г. американские дипломаты активно работали над тем, чтобы идею Индо-Тихоокеанской четверки страны АСЕАН воспринимали в более или менее позитивном ключе.

На фоне усиливающейся геополитической конкуренции тренды на интеграцию не показывали столь уверенной динамики. Сингапурское председательство в АСЕАН не стало прорывным и не ответило на уже ставшие фирменными вызовами для группировки: разобщенность, нерасторопность и увлеченность компромиссом в ущерб эффективности. В то же время это было председательство, ориентированное на отраслевые диалоги, которые в ближайшие годы и могут стать основным локусом, где по линии АСЕАН будет происходить реальный прогресс.

В последние дни 2018 г. начинают снижаться тарифы в рамках соглашения о Всеобъемлющем и прогрессивном Транстихоокеанском партнерстве (ТТП-11). Несмотря на выход из соглашения США, странам партнерства удалось договориться, подписать, а в 2018 г. многим из них и ратифицировать соглашение. Конечно, без американского участия этот формат лишился своего масштаба, однако сохранил значительную часть глубины и прогрессивности в плане областей, которые регулирует соглашение. К тому же в ближайшие годы к уже участвующим в соглашении Малайзии, Вьетнаму, Сингапуру и Брунею могут присоединиться такие страны ЮВА как Таиланд и даже Индонезия.

Не менее интересные процессы в 2018 г. наметились и во внутренней политике стран региона. Самыми интересными выборами, конечно, стали всеобщие выборы в Малайзии, где буквально накануне все предвещали победу правившей с самого момента обретения страной независимости партии УМНО. Однако в результате головокружительного разворота к власти вернулся [3] отец малазийского экономического чуда 93-летний Махатхир Мохамад. Он поймал популистскую волну и широкий запрос на перемены, объединив старых и новых сторонников, но «привычность» его фигуры говорит также и о недостатке новых лиц, которые могли бы вести за собой разрозненное малазийское общество.

Выборов ждали в двух других странах региона — Камбодже и Таиланде. В Таиланде выборы предсказуемо перенесли на 2019 г., а в Камбодже — еще более предсказуемо — победу одержала [4] правящая Народная партия во главе с одним из самых долго правящих премьеров в мире Хун Сеном. Подход Хун Сена к внешней и внутренней политике Камбоджи в 2018 г. закрепил стимулирующие друг друга тренды на усиление зависимости от Китая и отторжение от стран Запада — вплоть до введения [5] торговых санкций против Камбоджи со стороны Евросоюза.

Почти нет оснований полагать, что в ближайшие годы конкуренция Пекина и Вашингтона за ЮВА будет ослабевать. В США развивается восприятие Китая как основного геополитического конкурента, и давление элит на любого американского президента будет склонять эту и следующую администрацию к поиску новых каналов сдерживания Китая. Можно предположить, что по мере того, как КНР движется к фактическому контролю за акваторией Южно-Китайского моря, все новые страны будут присоединяться к практике операций по свободе судоходства. Это будет означать новые инциденты, равно как и новое давление со стороны Китая на страны, которые ведут совместную разработку полезных ископаемых внутри «девятипунктирной линии» китайских претензий.

Американская реакция, судя по трендам последних двух лет, будет как минимум частично направлена на мобилизацию региональных игроков для сдерживания Китая. Первый круг этих партнеров — Япония и Австралия (Индию будут в это тянуть, но она будет сопротивляться). Второй круг — Вьетнам и Сингапур. Филиппины и Таиланд должны были быть в первых рядах, но внутриполитические факторы вряд ли позволят вовлечь эти страны в региональную систему сдерживания Китая в ближайшие годы.

Важнейшей ареной противостояния станут инвестиции, прежде всего, инфраструктурные. Страны ЮВА крайне нуждаются в обновлении и развитии инфраструктурных мощностей для удержания на плаву их экспортно-ориентированных экономик и вовлечения в цепочки добавленной стоимости, и они будут пользоваться американо-китайской конкуренцией. Китай уже приступает к обновлению как минимум имиджа Инициативы Пояса и Пути и в ближайшие годы попытается насытить его новым содержанием и качеством. США же, вместе с Японией, станут продвигать различные альтернативные концепции вроде «устойчивых» и «высококачественных» инвестиций. Вопрос только в том, будут ли условия инвестирования и кредитования действительно лучше и выгоднее для развивающихся экономик ЮВА.

Трудно предположить, что на фоне всех проблем, с которым сталкиваются прежние модели глобализации, региональные проекты экономической интеграции будут в ближайшие годы очень успешны. Как минимум, можно сомневаться в том, что Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) обретет, наконец, материальную форму в том виде, в котором оно задумывалось. Переговоры в тупике, выход из которого пока не виден. На этом фоне ТТП-11 может пополниться новыми членами, а лидировать продолжит Япония. В нынешнем виде проект уже не вызывает такого раздражения в Пекине, что дает дополнительные шансы на успех.

Значительным фактором неопределенности в ближайшие годы останется внутриполитическое развитие стран ЮВА. Международная экономическая конъюнктура может не оказаться столь благосклонной к развивающимся странам региона, а неспособность многих из них обновить модель развития в сочетании с внешним фоном и новой ролью социальных сетей может повлечь за собой всплеск политики идентичности. Ключевой проблемой станет борьба между новыми и старыми элитами и работоспособность локальных моделей модернизации и социальной интеграции.

Президентские выборы в Индонезии в 2019 г., вероятно, покажут, что без активизации политического ислама кандидатам будет трудно получить большинство, необходимое для поддержания легитимности. В Малайзии ключевым моментом станет обещанная передача власти от Махатхира Мохамада бывшему сопернику и нынешнему соратнику Анвару Ибрагиму. Если эта передача не произойдет, то правящей коалиции будет грозить разлад, а перед всей политической системой Малайзии встанут новые вызовы.

Предстоит пристально следить за транзитом власти (или отсутствием такового) в Таиланде, где переход от военного к гражданскому правлению предсказуемо задерживается. Таиландским элитам придется выбирать между политической раздробленностью и поляризацией, которую несет парламентаризм, и застоем, который сопровождает военное правление.

В ближайшие шесть лет политические риски будет сопровождать транзит власти и в других странах (во многих он неизбежен): лидеры Вьетнама, Филиппин, Лаоса, Малайзии и Мьянмы сегодня старше 70 лет. В 2018 г. генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг занял и пост президента страны — такой практики во Вьетнаме не было со времен Хо Ши Мина. Основной вопрос — означает ли это слияние двух постов изменение системы коллективного руководства или же это временная мера, завязанная на конкретную политическую фигуру. Ответ на этот вопрос будет дан на следующем съезде КПВ в 2021 г., а, может быть, и раньше. Смена поколений будет непростой и в Сингапуре — четвертое поколение лидеров по-прежнему не произвело столь же консенсусных фигур, как нынешний премьер Ли Сяньлун.

На Филиппинах политическая система продолжает проходить испытание на устойчивость. Конституционная реформа и переход к федеративной модели могут вдохнуть новую жизнь в локальную политику, но в тоже время грозит только усилением местничества, закреплением власти региональных кланов и элитных групп.

Мьянма останется в крайне непростом внутриполитическом положении. Кризис рохинджа вряд ли будет урегулирован в ближайшие два года, так как до выборов 2020 г. и военные, и правящая Национальная лига за демократию будут бороться за голоса буддийского большинства. Национальные окраины на предыдущих выборах голосовали [6] за НЛД, надеясь договориться с Аун Сан Су Чжи и не желая голосовать за партию военных. Однако новый бирманский лидер не оправдывает их надежд, и это создает риски того, что этнические группировки и вовсе отвернутся от мирного процесса.

Так или иначе, радикальный экстремизм, сепаратизм и терроризм останутся в повестке стран ЮВА. Возвращающиеся с Ближнего Востока боевики будут активизировать местные группировки, все еще способные на многое, как свидетельствует многомесячная осада г. Марави в 2017 г. Главный же фактор радикализации вряд ли куда-то исчезнет — всепроникающие социальные сети будут основным каналом агитации для молодых людей, которым нынешние модели экономического развития не обещают счастливого будущего и интеграции с остальным обществом. Важнейшим риском будет использование мажоритаристских и ксенофобских настроений в ходе политических кампаний.

К этим рискам добавятся и новые, хотя и предсказуемые. Киберпреступность и кибероружие особенно угрожают региону ЮВА, где государства не защищены, а население неопытно, а потому окажется легко подвержено нападению со стороны злоумышленников. Под угрозой окажется не только информационное пространство, но и объекты критической инфраструктуры.

В ближайшие годы мы увидим, сколь серьезным фактором станет защита окружающей среды, природные катаклизмы и изменение климата. Экологическая повестка будет все чаще выходить на первый план, стихийные бедствия станут вызывать все большую обеспокоенность, граждане будут все сильнее требовать чистого воздуха и воды. Сотни тысяч людей, проживающие в прибрежных зонах и городах, уже в ближайшие годы могут потерять средства к существованию, дома и предприятия под воздействием засаливания почв, повышения уровня воды в море и проседания грунта (особенно заметно это будет в трущобах Джакарты, городах и селах дельты Меконга).

Россия: угрозы маргинализации

Для России вышеперечисленные тренды создадут серьезные вызовы. Поляризация региона между китайским и американским влиянием, безусловно, создаст запрос на всевозможные третьи силы и внутренние источники стабильности — не с перспективой полностью на них опереться, а чтобы расширить пространство возможностей. Проблема для России будет заключаться в том, что позиционирование себя как влиятельного игрока потребует инвестиций в экономическое сотрудничество, а возможностей стать крупным донором в регионе у России в ближайшие шесть лет вряд ли будет много, учитывая масштабные задачи в национальной экономике. Как и прежде, у России остаются технологические ниши, в которых она конкурентоспособна: вооружение и военная техника, энергетика, космос, отдельные сферы машиностроения, услуги в области кибербезопасности.

Однако в условиях ужесточения конкуренции между Китаем и США с одновременным нисходящим трендом в отношениях России и США, Москва будет встречаться со все новыми трудностями. Часть из них станет последствием американских вторичных санкций, особенно в области финансовых расчетов. В большинстве перечисленных отраслей в России доминируют крупные государственные компании, многие из которых находятся под санкциями.

Одновременно с этим холодные войны США — Китай и США — Россия затруднят проведение самостоятельной российской политики в ЮВА — ключевом регионе для китайского влияния. Странам региона нужно будет объяснять, почему Россию можно считать независимым игроком, и таких примеров, как военно-техническое сотрудничество с Вьетнамом, понадобится больше. Ключевой вопрос — станут ли США переносить свой конфликт с Россией в ЮВА или будут толерантно относиться к российским партнерствам в регионе, предпочитая российское влияние китайскому.

Такая обстановка создаст для России и возможности для поддержки теряющих надежду на успех многосторонних институтов безопасности вокруг АСЕАН. В момент, когда США и Китай будут растаскивать регион и покупать влияние, в АСЕАН формируется запрос на (пусть старомодный) мультилатерализм. Частично этот запрос станет удовлетворять Индия — ее активность в АСЕАН и в ее странах будет только расти. Это создает дополнительные возможности для относительно необременительного влияния России на элиты стран ЮВА.

Источник